高三历史中国古代史复习学案:2.5 两汉时期边疆各族的发展和民族关系旧人教版

- 格式:doc

- 大小:541.50 KB

- 文档页数:7

第二章封建大一统时期――秦汉第五节:两汉时期边疆各族的发展和民族关系学案教学目标一、基础知识目标匈奴的社会状况;匈奴统一;汉初对匈奴的“和亲”;汉武帝对匈奴的战争;呼韩邪单于与昭君出塞;东汉初年匈奴的分裂;东汉对北匈奴的战争。

张骞通西域;西汉设西域都护;班超经营西域。

西南夷;两汉对西南夷地区的管辖。

百越;汉武帝在南越地区设置郡县。

二、能力培养目标1.通过搜集有关两汉时期民族关系的资料和图片,培养学生提取有效信息的能力。

2.通过引导学生分析“汉武帝为什么能取得反击匈奴的胜利”“张骞通西域有什么历史意义”“班超为什么能在西域取得成功”等问题,培养学生比较、分析历史问题的能力。

3.通过学生设计完成《两汉时期民族关系大事年表》,培养其归纳、整理历史知识的能力。

三、情感、态度、价值观1.中华文明具有非常强大的凝聚力。

中国自秦朝以来,就是统一的多民族国家。

虽然中原地区与边疆地区的社会发展极不平衡,各民族间时战时和,但和睦融合始终是中华民族历史发展的主流和趋向。

2.张骞和班超出使西域是历史上的创举,他们为巩固统一的多民族国家做出了重大的贡献。

教学重点难点重点:两汉与匈奴的关系;张骞通西域。

难点:汉朝政权与少数民族之间的战争。

【预习学案】1.与匈奴的关系(1)匈奴的兴衰经济状况:以为主,逐水草而居,兼营农业;公元前3世纪时广泛使用。

强盛的奴隶制国家。

分裂:东汉初年,分裂为南、北两部,匈奴向汉称臣。

(2)汉与匈奴的关系①西汉与匈奴的和与战;汉初和亲:原因是政权初建,社会经济凋敝,国力有限。

汉武帝时反击匈奴:条件是国力强盛,中央集权巩固,军备充分;结果是卫青、霍去病三次大败匈奴。

汉元帝时和睦相处。

出塞,密切了的关系,互市兴旺,文化往来增多。

②东汉与匈奴的关系:南匈奴归附东汉;东汉、大败北匈奴,北匈奴政权瓦解。

◎拓展:汉武帝时由于国力弱,不能在军事上解决匈奴威胁,被迫“和亲”,而汉元帝时,国力强盛,为了加强民族友好往来,而实行主动性的“和亲”。

●备课资料一、王昭君汉家秦地月,流影照明妃.一上玉关道,天涯去不归.汉月还从东海出,明妃西嫁无来日.燕支长寒雪作花,蛾眉憔悴没胡沙.生乏黄金柱图画,死留青冢使人嗟。

——(唐)李白《王昭君》二、昭君墓又名青冢,在内蒙古呼和浩特市南。

王昭君名嫱,字昭君,西汉南郡秭归(今属湖北)人。

元帝时被选入宫.竟宁元年(前33年),匈奴呼韩邪单于入朝请求和亲。

她以入宫数岁,不得见帝,自请嫁匈奴。

后立为宁胡阏氏。

自昭君出塞后,匈汉两族人民更加团结友好,边塞出现了几十年的安宁局面。

史书上称其为:“边城晏闭,牛马布野”,“三世无犬吠之警,黎庶无干戈之役".昭君的这些功劳,深深地打动了后人。

昭君墓表为夯筑的封土堆,高33米,被高大的绿色树木和碧翠的青草环绕,远远望去,颇有“黛色濛笼,若泼浓墨"之意。

墓前有平台及阶梯相连,其形制与中原地区汉代帝王陵墓多有相似,墓前、墓顶各建有亭,以供游人憩息。

附近建有陈列室,展出昭君的有关文物。

墓前立有1963年董必武《谒昭君墓》诗碑,诗曰:“昭君自有千秋在,胡汉和亲识见高。

词客名摅胸臆懑,舞文弄墨总徒劳”。

三、和亲西汉为缓和汉、匈关系,嫁宗室女与匈奴单于。

秦汉之际,居住在北方的匈奴族在冒顿单于的统治下,势力空前强大,拥有“控弦之士三十余万”(《史记·刘敬传》)。

匈奴贵族为了掠夺财物和奴隶,不断向外扩地,骚扰汉边,给刚刚建立的西汉王朝带来严重的威胁。

刘邦封韩王信于代,都马邑(今山西朔县),以防御匈奴的进攻.高帝六年(前201),冒顿单于率兵进攻马邑,韩王信投降。

次年,匈奴与韩王信勾结,又引兵南下围攻晋阳(今山西太原)。

刘邦亲率大军往击匈奴,在平城白登山(今山西大同东南)陷入匈奴重围,此即所谓“白登之围”。

被困7天,用陈平计,重贿匈奴阏氏,才得突围.自此,西汉政府感到自己实力不足,乃采用娄敬建议,与匈奴结“和亲之约",汉把宗室女作为公主嫁给单于为阏氏,每年奉送给匈奴大量的絮、缯、酒、米等物品,并与匈奴进行贸易。

《两汉时期边疆各族的发展和民族关系》教学设计柳州地区民族师范学校李颖燕一、教学背景1.对课标的理解和把握普通高中历史课标指出:高中历史教学既要注意与初中课程相衔接,又要避免简单的重复,应遵循高中历史教学规律,在内容的选择上,应坚持基础性、时代性,同时密切与现实生活和社会发展的联系,关注学生的全面发展。

2.教材地位分析秦汉时期是中国历史上统一多民族国家的建立和初步发展的时期,从此,统一成为中国历史发展的主流。

所以本节内容在教材体系中占有重要地位。

3.学生情况分析高三学生思维活跃、有强烈的自我发展意识和展示自我的需要,对感性的事物比较容易理解,同时也具备了分析资料和运用资料的能力及合作探究的学习品质,从而为学生乐于仔细“研究”本课历史知识、历史人物、历史事件有关的资料(文字、剧照、图片等)等活动奠定了基础,为开展活动性的课堂学习创造了有利条件,所以本课注重发挥学生的主体作用,注意对学生历史兴趣和历史审美观的培养。

4.设计理念教师不应拘泥于课本,应该从学生的需要和兴趣出发,通过改革课堂教学的手段和方式,把最生动的历史知识呈现给每一个学生;二、教学目标1.知识与能力了解汉朝边疆各民族的发展,把握汉与匈奴的关系、西域与内地的联系;培养学生用正确的观点,全面、科学地分析较为复杂的民族关系的能力;培养学生的学科整合能力及通过多种方式获取有效信息的能力。

2.情感态度价值观中国自古以来就是统一多民族的国家,中国历史、中华文明是祖国境内各族人民共同缔造的,具有强大的凝聚力。

学习汉武帝、张骞、卫青、霍去病等为代表的汉朝人的那种奋发向上的精神,不怕困难,锐意进取的品质,以及开放的意识,爱国主义情感,继承和发扬中华民族的优良传统。

通过对和亲政策的评价,对张骞人生经历的审视,引发学生对情感态度价值观的理性思考。

三、教学重点与难点重点:两汉与匈奴的关系;张骞通西域。

难点:汉与少数民族关系的复杂性。

四、教学准备和主要教学方法搜集资料,制作多媒体教学课件。

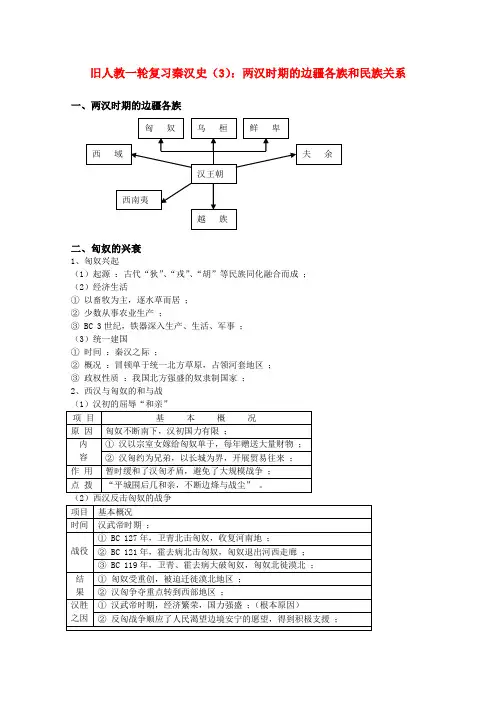

旧人教一轮复习秦汉史(3):两汉时期的边疆各族和民族关系一、两汉时期的边疆各族二、匈奴的兴衰1、匈奴兴起(1)起源:古代“狄”、“戎”、“胡”等民族同化融合而成;(2)经济生活①以畜牧为主,逐水草而居;②少数从事农业生产;③ BC 3世纪,铁器深入生产、生活、军事;(3)统一建国①时间:秦汉之际;②概况:冒顿单于统一北方草原,占领河套地区;③政权性质:我国北方强盛的奴隶制国家;2、西汉与匈奴的和与战※点拨:评价我国古代民族战争(1)性质:不能定性为侵略和反侵略,只有正义和非正义之分,进步与落后之别;(2)判断标准:①是否有利于广大人民群众的利益;②是否有利统一的多民族国家的巩固和发展;③是否有利于人类社会历史的发展和进步;(3)王昭君出塞3、东汉与匈奴的战(1)东汉初年,匈奴分裂①南匈奴:向汉称臣,与汉人杂居;②北匈奴:退居漠北,威胁中原、河西走廊和西域;(2)东汉大败北匈奴①时间:东汉前期(汉明帝时);②概况:窦固、窦宪先后出击,大败北匈奴;③结果:北匈奴政权瓦解,对东汉、西域的威胁最后解除。

三、两汉与西域的关系1、西域地理含义:今玉门关、阳关以西的广大地区;2、西汉与西域的关系(2)西域与中原的物产交流①西域物产东来:葡萄、石榴、苜蓿、胡豆…良马、骆驼……②中原产品技术西传:丝织品、金属工具、铸铁技术、井渠法……3、东汉:班超经营西域(1)背景:东汉初年无力顾及西域,西域各国重被匈奴控制;(2)时间:东汉明帝时期;(3)概况:班超为西域都护,管辖西域;(4)意义:进一步加强了西域与内地的联系;※归纳总结:(1)张骞、班超出使经营西域的影响①为中华民族开疆拓土、定位版图作出了决定性的贡献;②把先进的汉文化远播到周边少数民族区域,加速了民族大融合;③加深了各民族之间的友谊和团结;④加强了内地与边疆的联系;⑤开拓了“丝绸之路”,促使古老的中华文明走向世界;⑥开拓了中国与外部世界的联系,促进了中国与西亚、欧洲的友好往来。

高三历史两汉时期的社会经济和两汉时期边疆各族的发展和民族关系人教版【同步教育信息】一. 本周教学内容两汉时期的社会经济和两汉时期边疆各族的发展和民族关系二. 重点、难点1. 重点:两汉时期农业和手工业的发展;匈奴的发展及两汉与匈奴的关系;张骞通西域;2. 难点:重农抑商政策与手工业、商业发展的辩证统一关系;两汉社会经济发展的原因;汉朝政权与少数民族之间的战争。

第四节两汉时期的社会经济(阅读课)在两汉时期大一统的局面下,各民族交往密切,促进社会经济迅速发展,农业、手工业和商业取得的成就,为后世封建经济的发展奠定了基础。

(一)农业的发展1. 农业发展的原因(1)统一、稳定的政局;(2)各民族密切交往;这两方面既是两汉时期社会经济发展的原因,也是农业发展的重要因素。

(3)重农抑商政策,汉初经济凋敝,生产力遭到严重破坏,为恢复发展社会经济,稳定统治秩序,保障财政收入,两汉统治者都采取了重农抑商政策。

这一政策的实施,大大促进了农业生产的恢复和发展,对稳定社会秩序和巩固封建统治有利,但对商业的发展起过阻碍作用,限制了社会经济的平衡发展,导致经济结构过于单一。

2. 农业发展的表现(1)农具改进,牛耕推广。

汉武帝时推行的国家垄断冶铁业的政策,使铁制农具种类增多,推广更为迅速,中原的铁农具已经传到西域和珠江流域。

农具的改进突出地表现为犁壁和耧车的发明。

安装了犁壁,犁不仅能翻土碎土,还能成陇;而没有犁壁的犁只能破土划沟,还需锄、铲的帮助才能完成全部工作。

犁壁的发明比欧洲早1000多年。

耧车是一种使用畜力的播种工具,汉武帝时农学家赵过发明。

使用这种工具,省工省力,便于锄耘、收割。

汉初保护耕畜的法令,使牛马数量增多,牛耕得以广泛推广。

牛耕技术的改进主要表现为二牛抬杠式的牛耕法和一牛挽犁牛耕法的出现。

二牛抬杠牛耕法在东汉时期已推广到珠江流域。

(2)水利事业的发展,农耕区扩大。

首先,农田水利地区特色明显。

黄河流域以灌溉渠系为主;江淮、江汉之间以修天然陂池为主;东南以排水筑堤、变湿淤地为良田为主;西北主要利用雪水或地下水,修筑坎儿井。

第二章 封建大一统时期一一秦汉第五节两汉时期边疆各族的发展和民族关系素材乌桓是中国古代北方民族,亦称“乌丸”,东胡的一支。

匈奴冒顿单于曾“大破东胡王,而虏其民人及畜产”,此后东胡人余部分别聚集于乌桓山、 鲜卑山。

迁至乌桓山(又作乌丸山, 在今西拉木伦河以北)的一部,就以此为名。

乌桓“俗善骑射,随水草放牧,居无常处”,“有 勇健能理决斗讼者,推为大人”。

西汉初年,他们“人众孤弱,为匈奴臣服,常岁输牛、马、羊,过时不具,则虏其妻子”。

汉武帝元狩四年 (前119),卫青、霍去病率军击败匈奴,乌桓 附汉。

武帝把他们迁到上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡 辽宁省西部)安置,设置了护乌桓校尉管辖乌桓各部,并使乌桓为汉侦察匈奴动静。

后来,他们逐渐经营农业。

每年在上谷、宁城等地与汉人互市。

建安十二年 于中原,还有部分留居东北,后渐与各地汉族及其他族人相融合。

鲜卑鲜卑与乌桓同族,“言语、习俗与乌桓同”。

汉武帝遣霍去病攻破匈奴左地后,迁乌桓 于五郡塞外,鲜卑乘机向西南乌桓故地即西拉木伦河流域转移。

当时,鲜卑仍受匈奴控制, 常随匈奴寇抄北边。

匈奴分裂为南北二部后,东汉采取联络鲜卑、孤立北匈奴政策。

鲜卑大 都护偏何对汉表示归顺,进攻北匈奴左伊育訾部,“还辄持首级诣辽东受赏赐”。

建武三十 年(54年),鲜卑大人於仇贲、满头等部落首领归汉,汉封於仇贲为王,满头为侯。

永平元年 (58年),其他各部大人皆归汉。

章帝元和二年 (85年),鲜卑与南匈奴、丁零、西域各族共同 进攻北匈奴。

和帝永元元年 (89年),汉将窦宪与南匈奴军大破北匈奴,迫使北匈奴远遁,鲜 卑尽得匈奴故地,匈奴留在漠北的十余万落,“皆自号鲜卑,鲜卑由此强盛”。

鲜卑社会也 明显分化。

部落贵族经常侵扰东汉北边诸郡。

安帝永初年间,鲜卑大人燕荔阳至洛阳朝贺,汉赐鲜卑王印绶,允许鲜卑在上谷宁城 (在今河北宣化)通胡市贸易,筑南北两部质馆,于是 鲜卑邑落120部“各遣入质。

两汉时期的民族关系和对外关系一、学习目标1、重点(1)两汉与匈奴的关系(2)张骞通西域(3)丝绸之路2、难点(1)汉朝政权与少数民族之间的战争(2)中外交流中的相互影响。

二、内容讲解(一)两汉与匈奴的关系(二)张骞出使西域(三)西南夷和百越(四)两汉时期的对外关系1、与朝鲜和日本的关系。

2、丝绸之路。

3、两汉对外交通发达的原因、特点及意义三、例题解析例1、下列表述,与西汉时期“丝绸之路”的开辟与畅通无关的是()A.阿拉伯人的商业活动 B.张骞通西域以夹击匈奴C.西汉设置了西域都护 D.西汉的强盛与经济繁荣四、作业1、秦汉时期,我国北方地区以长城为界分为农耕文化区和游牧文化区,造成这一状况的根本原因是()A.生产力发展水平的差异 B.民族生活习惯的差异C.自然条件的差异 D.统治政策的差异2、关于汉武帝对匈奴的战争,正确的认识是()A.兄弟民族内部之争,无需分辨是非B.匈奴是侵略者,反击是正确的,应肯定C.只有打垮匈奴,才能通西域、扩张领土,应肯定D.匈奴贵族南下掠夺,反击之,可使北部边郡安定,维护先进的生产方式,应肯定3、汉武帝时,西汉得以打败匈奴的原因是()①休养生息政策使国力强盛②解决了王国问题使中央政权巩固③匈奴分裂,势力衰微④卫青、霍去病等人的军事天才A.①②④B.①③④C.①②③D.①②③④4、西域都护的设置,有着重大的历史意义,表现在()①西汉的疆域得到扩大②促进了西域各族经济的发展③促进了中西贸易的发展④加强了汉族与西域各族的融合A.①②③B.②③④C.①④D.①②③④5、据《后汉书·东夷传》记载,辰韩“其名国为邦,弓为弧,贼为寇,行酒为行觞,相呼为徒,有似秦语。

”上述材料表明()A.张骞通西域传播了先进文化 B.辰韩深受中国文化的影响C.秦朝语言中有些外来词汇 D.辰韩是当时秦朝领土的一部分答案:1、C 2、D 3、A 4、D 5、B。

高三中国古代史复习学案:两汉时期边疆各族的发展和民族关系【知识网络】管理西域:年设立西域都护,管理西域,保护商旅往来,标西域志。

东汉:初年,无力顾及,明帝时经营西域,联系加强。

任命为西域都护,管辖西域。

西南夷:西南地区的数十个少数民族。

设郡;西汉末年,夷人起兵反抗;东汉初,重入汉朝版图。

百越:汉朝时,华东、华南地区越人的总称。

温州称东越,两广称南越。

武帝在南越设等九郡。

[课堂练习]1.汉武帝得以打败匈奴的原因有①休养生息使西汉国力强盛②王国问题基本解决使中央集权加强③匈奴分裂力量削弱④窦固等人的军事才能A.②③④B.①②C.①②④D.①②③④2.张骞第二次出使西域比第一次顺利是因为A.西域各族政权对汉使的态度截然不同 B.经过第一次出访,沿途情况了如指掌C.随行人数多,便于相互照应 D.匈奴已被打败,扫除了主要阻碍3.张骞出使西域的作用与影响不包括A.解除了匈奴对西域的威胁 B.丰富了汉族和西域各族人民的物质生活C.促进了西域与中原的文化联系 D.中国同西亚和欧洲的交往开始发展起来4.汉武帝与匈奴的长期战争在历史上值得肯定,主要是因为A.安定了北部边境人民的生产和生活 B.有效地遏制了匈奴贵族的侵略C.取得了重大的军事胜利 D.开始沟通了东西方的丝绸之路5.西域都护设置有着重大的意义,其中不包括A.西汉疆域得以扩大 B.促进了西域各族经济的发展C.促进了东西贸易的发展 D.加速了汉族和西域各族的融合6.西域正式归属中央政权开始于A.张骞出使西域 B.设置西域都护C.班超经营西域 D.窦固大败匈败7.汉朝在南越设南海等九郡始于A.汉武帝B.汉昭帝C.汉宣帝D.汉元帝8.班超和张骞出使西域所起的作用的不同之处是A.促进了西域和内地的经济文化交流 B.有利于中国同西亚和欧洲的友好往来C.为统一的多民族国家发展做出了贡献 D.帮助西域各族摆脱匈奴束缚9.东汉政府派班超出使西域的目的是A.加强对西域的控制 B.解除北匈奴的威胁C.恢复汉和西域的交往 D.帮助西域各族摆脱匈奴的奴役10.下列对两汉与匈奴战争的认识,正确的是①两汉反击匈奴战争是正义之举②双方战争带有侵略性③汉与匈奴的关系以和为主流④匈奴南下带有掠夺性A.①③④B.②③C.①②③D.③④11.两汉与匈奴的战争实质上反映了A.民族之间的冲突 B.农牧两种文明的碰撞C.发展生产的需要 D.正义与非正义的较量12.被史学家司马迁称为“凿空”的历史事件是A.孔子创儒家学说 B.战国时出现百家争鸣C.秦始皇统一中国 D.张骞第一次出使西域13.今天新疆地区历史上正式归属中央政府始于A.张骞出使西域 B.西域都护的设置C.班超经营西域 D.窦固大败北匈奴14.张骞通西域以后,从中原地区传入西域的生产技术是A.铸铁和凿井 B.铸铁和丝织 C.丝织和牛耕 D.凿井和牛耕15.汉代,在我国华东、华南地区的越人部族众多,总称“百越”。

其中的“南越”是指A.温州一带的越人 B.福建省内的越人C.两广地区的越人 D.台湾一带的越人16.下列历史内容,发生在汉武帝在位时期的有①确立儒家思想的正统地位②建立察举制③昭君出塞④铸造五铁钱⑤西南夷地区并入汉朝版图A.①②③④ B.②③④⑤ C.①②④⑤ D.①③④⑤17.西汉与东汉的相似点不包括A.管辖西域 B.治理黄河 C.外戚乱政 D.尊儒抑法18.阅读下列材料:材料1:高帝自将兵往去之……冒顿纵精兵三十余万围高帝于白登,七日……冒顿遂引兵去。

汉亦罢兵,使刘敬结和亲之约……奉宗室翁主(汉代储王之女)为单于阏氏,岁奉匈奴絮缯酒食物各有数,约为兄弟以和亲,冒顿乃稍止。

——《汉书》材料2:至孝文(汉文帝)即位,复修和亲……文帝遣宗人女翁主为单于阏氏……孝文十四年,匈奴单于十四万骑入朝那,萧关(地名)杀此地都尉印,虏人民畜产甚多,遂至彭阳(地名),使骑兵烧回中宫,候骑至雍甘泉。

——《汉书》材料3:按:汉武帝时,有人献计伏兵袭击匈奴,汉武帝与大臣商议——韩安国曰:“高帝围(于)平城七日,及返位,无忿怒之心,圣人以天下为度也。

故结和亲,至今为王世利,臣窃以为勿击便。

”——《史纲译要》回答:(1)汉高祖对匈奴采取怎样的政策?(2)汉文帝对匈奴采取怎样的政策?原因是什么?(3)韩安国是怎样认识汉高祖对匈奴政策的?他的观点是否正确?为什么?[高考连接]:1.(2000春季卷)下列水渠,开凿时不以灌溉为主要目的的是A灵渠 B白渠 C六辅渠 D郑国渠2.(1997年全国卷)今桂林与长沙之间,历史上的水路交通最早开通于A战国 B秦朝 C西汉 D隋朝3.(2004年广西卷)秦汉之际北方游牧民族中势力最强大的是A匈奴 B鲜卑 C突厥 D乌桓4.(2000年春季卷)张骞第一次出使西域的主要目的是A恢复和西域各国的交往 B加强对西域各国的控制 C联络大月氏夹攻匈奴 D打通“丝绸之路”5.(2007上海历史)3.一位历史研究者想要编写《昭君出塞》一书,涉及长安民俗生活的情景,他可以利用的素材是A.吃葡萄、喝肉羹 B.盖棉被、穿绸衣C.放鞭炮、听说书 D.抽卷烟、烤甘薯6.(2007北京综)有学者认为,古代游牧民族大举南下,与气候寒冷有密切关系。

读图5,图5 中国2000多年来的气温变化曲线示意图在图中Ⅰ期,南下进攻的民族是A.山皮B.匈奴C.突厥D.回纥7.(07全国II综)13.西汉政府授予边疆少数民族首领的铜质官印出土于新疆沙雅什格提遗址,这印证了当时这一地区A.与西汉王朝结盟B.为西汉王朝的附属国C.正式归属西汉王朝D.是西汉王朝的封国8.(1995年上海卷)张骞于公元前138年第一次出使西域,班超于公元73年出使西域,两者相距A、209年B、210年C、211年D、212年9.(2004年江苏卷)下列政治举措中,不属于汉武帝时代的是A实行刺史制度B设置西域都护C实行察举制D颁布“推恩令”10.(2005全国文综1)图5是考古出土的一方汉印的印文。

该印是A.刘邦所封异姓诸侯王的王印B.汉朝赐予百越首领的印信C.汉朝管理今昆明地区的实物证据D.汉朝封夜郎侯为王时所赐印信11.(2001年上海卷)西汉时期,随着社会经济的发展和中央集权国家的巩固,与边疆各民族的联系也得到了加强。

请回答以下问题:(1)列举西汉同西域关系的主要史实。

(2)2000年北京老山汉墓被确认是汉武帝儿子燕王夫人之墓。

科学家对女主人的头像进行了复原后,意外地发现她极像西域女子,这引起了人们的关注和猜测:她是今新疆地区人?是古代中亚人?是具有西域民族血统的汉族人?还是西域以外的人?你倾向于哪一种说法?请简要说一说你的理由。

(3)女主人究竟属于哪一民族,需要进一步研究。

研究这一问题有何历史意义?(4)揭开这一谜底,有待于进一步收集直接和间接的证据。

你认为有哪些方法?12(2005全国文综3历史)(20分)根据资料回答下列问题。

材料一 (汉书)记载:祁连山“在张掖、酒泉二界上,有松柏五木,荚水萆,冬温夏凉,宜畜牧。

”匈奴歌谣称:“亡我祁连山,使我六畜不蕃息(繁殖)”。

材料二三国魏初年,仓慈任敦煌太守,“旧大族田地有余,而小民无立锥之土,慈皆随口割赋 (按人口分割土地给贫民耕种)”。

材料三对来到敦煌的西城各族人,仓慈“皆劳(慰劳)之”;对想赴洛阳者,“为封(签发)过所 (通行证)”,对在敦煌进行贸易者,由官方主持估价、交易,并“使吏民护送道路”;禁止当,地豪族强买强卖。

——材料二、三据《三国志》回答:(1)材料一中所说的“亡我祁连山”是由什么具体历史事件导致的?(6分)(2)根据材料一、二,概括两汉时期河西走廊社会经济的主要变化。

(6分)(3)结合所学知识,指出材料三中仓慈的做法起到了什么作用。

(8分)13.(2005上海历史)匈奴的西迁与汉人的南移材料一:在欧洲,有人认为今天的一部分匈牙利人是西迁的匈奴族后裔。

这些匈牙利人的长相与一般欧洲人明显不同:他们的民歌曲调与我国陕北、内蒙相似;他们也像陕北人一样吹唢呐和剪纸,甚至说话的尾音也有点相似。

材料二:中国古代历史上曾出现过几次大规模的北方人口南迁。

科学家试图用“基因解码”的方法研究北方移民如何改变南方人的遗传结构,并已得到初步的研究成果。

问题:(6分)(1)匈奴西迁开始于哪个朝代?原因是什么?(2分)(2)中国古代史中原始地区有过哪几次大规模的人口南迁?(3分)(3)上述两则材料用了民俗调查、基因分析等研究方法,除此之外,你认为还可用哪些方法研究人口迁徙问题?(1分)[作业] 结合所学知识,简要概括两汉时期中原王朝与边疆各族关系的特征和发展趋势。

参考答案[课堂练习]一、1.B 2.D 3.A 4.A 5.D 6.B 7.A 8.D 9.C 10.A 11.B 12.D 13.B 14.A 15.C 16.C 17.D18.(1)和亲、奉送物品。

(2分)(2)继续实行和亲政策。

因为汉文帝正在推行休养生息政策,国力不强。

(3分)(3)韩安国认为是汉高祖的宽宏大度。

这一看法不正确。

汉高祖之所以对匈奴采取和亲政策,是因为西汉刚建立,国力弱小,无力与匈奴抗衡。

(5分)[高考连接]1—5ABACA 6—10BCBBC11.(1)汉对匈奴的战争、和亲、张骞通西域、丝绸之路、西域物产传内地、西域都护设置等。

(2)能以一定的事实为依据;能结合史实,逻辑合理;(3)能正确对应和概括其历史意义,如假定为今新疆地区人,则可答进一步了解西汉时期的民族关系。

(4)能结合具体史实回答,如:可以从老山汉墓中继续寻找;到西域实地考察研究;查阅有关历史文献资料;如具体答《史记》《汉书》等资料;民间的史料;国外记载的资料等;(如答从西域民族的衣食住行等风俗习惯上来旁证,或其他合理的方法,可酌情加分。

)12答案要点: (1)汉(武帝)派霍去病击匈奴,匈奴退出河西走廊。

(2)由畜牧业转为农耕;土地兼并现象严重。

(3)促进通商,保证丝绸之路畅通,有利于西域各族与内地的友好交流。

13.答案要点:(1)东汉或汉朝;窦宪打败北匈奴或汉军打败匈奴。

(2)汉代末年、魏晋时期、唐代中后期、宋金对峙时期。

(3)文献查阅(家谱、言志、专著)、实物(碑刻)、实地调查等。

[作业参考答案]两汉民族关系以地域性特征为主,表现为:①南方地区的开发和融合加强,如西南夷和百越;②西部与中原地区的经济文化交流频繁,如西域各族;③北方边境战争不断,如匈奴对两汉的掠夺和两汉对匈奴的反击。

两汉民族关系的基本趋势是强大统一的中原王朝加强对边疆地区的有效管辖和开发,促进民族间的联系和融合,边疆各族得到不同程度的发展。

双方虽有战争,但友好往来和合作是主流,反映出中原农耕文明的先进性,说明中华民族具有强大的凝聚力。