人类对光的认识

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:5

我们对探究光的历程的感想人类生命诞生伊始,睁开双眼,对周遭世界的第一感知便是那一抹光亮;而人们的工作生活也离不开光,还有光学。

可见光是光学学科形成并发展的基础,这一感知看似平常,但实际上人类对光的认知历史却是漫长而曲折的。

光不仅给人们带来了生存所需的物质和能源,同时也是诸多信息的载体。

地球上可以让人类采集使用的能源,大多都来自于太阳光。

煤、石油和天然气等化石能源,这些都是经过数千万年的有机物沉积而成;如果没有太阳光,那么有机物就无法生成,又何谈提供能量。

同样,有了阳光的温度,地球也不再冰冷,水也流动循环起来,有云有雨,有江河湖海,便有了充沛的水能,提供着万物生命的源泉。

古代文明对光的认知:中国与科学的失之交臂,两河流域的科学体系建立中国作为世界上历史最为悠久的文明古国之一,我们的历史文化遗产已充分展现出历史上中国学者们的智慧与所积累的知识。

但遗憾的是,我们缺乏较为系统的科学理论体系。

对光来说,亦是如此。

早在春秋末期战国初期(大约公元前476年-公元前390年),墨子及其弟子所著的《墨经》中,就记载了其发现了小孔成像,并指出了光线沿直线行进的性质。

文中具体所述如下:“光之人,煦若射。

下者之人也高,高者之入也下。

足蔽下光,故成景于上;首蔽上光,故成景于下。

在远近有端与于光故景库内也。

”这段话理解起来就是:“光线找到人,人体反射回的光就像射出的箭一样直线前进。

这样,人的下半身会在屏幕高处成像,而上半身则在屏幕下方成像。

人的影像便是倒转的,这因为来自脚的光线,下面有一部分被遮蔽了;而来自头的光线,上面有一部分被遮蔽的缘故。

如果恰好光前进的路上或远或近存在小孔,可以让光线透过,那么暗匣中就会呈现出明亮的倒转影像。

”作为中国古代思想家、教育家、科学家、军事家,墨子被后世尊称为“科圣”,也正是因为他是中国历史上第一位在光线直射、光影关系、小孔成像、点线面体圆概念,乃至力的作用和杠杆原理等众多领域的探索发现。

而且对光的这一发现,远超当时的其他人类文明,称其为“人类第一次明确指出光沿直线传播”也并不为过。

古人对光的认识-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以写成以下几个方面:首先,光是我们日常生活中非常重要的物理现象之一。

它具有照明、传播信息以及激发视觉感知等多种功能,对人类的生存和发展起着至关重要的作用。

古人对光的认识可以追溯到几千年前,在古代文献和相关记录中可以找到对光的描述和探索。

其次,古人对光的认识可以分为两个方面,即对光的起源认识和对光的传播认识。

关于光的起源,古人根据日出日落、天空变化以及火焰的发光等现象,形成了关于光的一些初步认识。

他们认为太阳是光的来源,光是太阳发出的,而火光是由木材等物质的燃烧产生的。

这些认识虽然简单,但为后人对光的研究奠定了基础。

古人对光的传播认识主要包括对光直线传播和反射的观察与认识。

他们观察到,当太阳或火焰照射到一面光滑的镜子或水面上时,会发生反射现象,光线会按照一定角度被反射回来。

此外,古代也有一些对光的折射现象的认识。

这些认识虽然未能深入揭示光的本质,但为后来的光学研究奠定了基础。

总之,古人对光的认识虽然相对简单和有限,但是他们的观察和总结为后来对光的研究提供了重要线索。

古人对光的起源认识和传播认识是光学研究的开端,为后世科学家的深入研究和探索提供了基础。

今天我们在光学领域有了更深入的认识和应用,但我们不能忽视古人的智慧和开拓精神,他们的成就为我们现代人所敬仰。

文章结构部分的内容可以包括以下几点:1.2 文章结构本文将通过以下几个部分来探讨古人对光的认识。

首先,在引言部分,我们将对全文进行概述,介绍文章的目的和结构,为读者提供一个整体的框架。

接下来,在正文部分,我们将分为两个小节来探讨古人对光的认识。

第一小节将着重介绍古人对光的起源认识,其中包括他们对光的起源以及对光的本质和特性的理解。

我们将引用一些古代经典文献和哲学思想来支持我们的论点,并对古人的观点进行解读和分析。

在第二小节中,我们将讨论古人对光的传播认识。

这包括古人对光的传播速度、传播路径以及光在不同介质中传播时的现象和规律的认识。

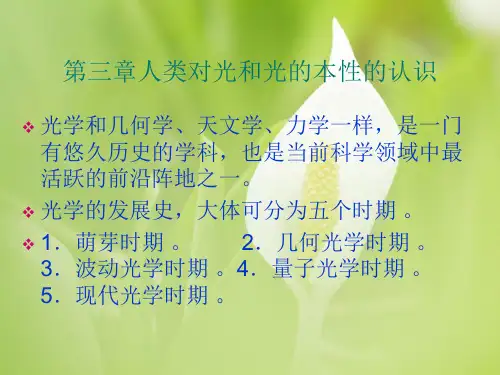

人类对光本性的认识

人类对光本性的认识,始于古希腊的有关光的思考。

他们认为光是航行太空中的一种能量。

后来苏格拉底等哲学家就光的性质建立了一套理论,并指出光会呈折射现象,这个命题在科学史上被认为是重要的一点。

由此,古希腊以及古罗马文化就给予了我们关于光本质的一些观点——光穿透空气,以弹射方式传播。

后来,16世纪的科学家对色彩的研究也对我们对光本质的认识有帮助。

红、黄和蓝为混合色,立马把光的三种波长特性提及出来,这是人类对于光的一个重要发展。

科学发展非常迅速,20世纪以来,主要由物理学家和光学家,以及电子技术的发展,加之现代的计算机技术的应用,现代的光学理论也在不断推进。

现代理论证明,光具有粒子和波之性质,是电磁波的特殊形式,在物理活动中发挥着重要作用。

因此,光已经成为科学研究中的重要内容之一。

许多领域,如激光、通信、精密测量等都建立在日益深入的人类对光本性的认识之上。

人类对光的认识2人类对光的探索历程我们生活的世界五彩斑斓,各种事物都呈现出不同的色彩,这些都是光作用的结果。

光与人们的生活息息相关,不仅展现事物绚丽多姿的一面,也为我们提供了生存所需的能量。

自古以来人们探索光的脚步就从未停下,从简单的小孔成像到激光技术的发展应用,这个漫长的历程中留下了许多前人智慧的结晶。

1.日常生活中的一些光学现象光学现象在日常生活中应用广泛,如眼镜、显微镜、望远镜、平面镜等应用的是光的折射和反射原理。

雨后美丽的彩虹,也是由于阳光射到空中的水滴里,发生反射与折射造成的,我们知道,当太阳光通过三棱镜的时候,前进的方向会发生偏折,而且把原来的白色光线分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种颜色的光带。

下过雨后,有许多微小的水滴漂浮在空中,当阳光照射到小水滴上时会发生折射,分散成7种颜色的光。

很多小水滴同时把阳光折射出来,再反射到我们的眼睛里,我们就会看到一条半圆形的彩虹,彩虹的色带分明,红的排在最外面,接下来是橙、黄、绿、青、蓝、紫6种颜色。

2.人们早期发现的基本光学现象我国春秋战国时期《墨经》就记载了光影的形成、针孔成像和光的镜面反射等现象,墨子和他的学生做了世界上最早的小孔成像实验,并对实验结果做出了光沿直线传播的科学解释。

在希腊数学家欧几里德在他的《光学》著作中总结了当时已有的关于光现象的知识和猜测,提出了光的反射定律。

[1]在漫长的历史进程中,人们逐渐认识到光的直线传播、反射和折射等现象,了解到光线来自于物体,光以球面形式从光源发出,发明了凸透镜、凹面镜,以及它们的成像规律。

从16 世纪到18 世纪近300年的时间里,人们建立了完备光的反射定律和折射定律[1]。

发明了光学仪器,如望远镜、显微镜等。

3.光本质的探索过程3.1波动说和微粒说十七世纪中期科学界曾创建了对于光的本质认识的学说,其中之一认为光是极为微小的粒子,因而称为“微粒说”,另一种则认为光是波动运动而称为“光的波动说”。

想象作文:光的含义随着科学的发展、技术的进步,我们对于光的理解和认识越来越深入。

然而,对于光的定义和内涵,仍然存在着各种不同的解释。

在这篇想象作文中,我将尝试从人类的角度,探索光的含义,以及它对我们的意义。

首先,光是一种电磁波,是由电磁场和磁场相互作用而产生的。

这点是毫无疑问的。

但是,我们应该认识到,光不仅仅是一种物理现象,更是一种文化符号,是一种具有象征意义的事物。

在人类社会中,光具有着深刻的象征意义,它是智慧、知识、希望、正义、力量、生命等等的象征。

其次,从心理学和哲学的角度来看,光对于人类的意义更是不同凡响。

在人类心理中,光是一种能量和生命的源泉,它带来温暖、喜悦、安宁、希望、激情等情感,人们往往将它视为神圣的力量。

在哲学上,光是人类思维和文化的象征。

光启示着人类对世界的认知,它象征着人类的智慧和灵感。

在文化传承上,光是人类意识形态中的重要符号。

从古代到现代,很多文化中都存在有以光为核心的神话、传说或文学作品。

最后,我们也应该认识到,光在人类社会中有着重要的实际作用。

光不仅是人类生活的必需品,也是人类所谓的“第一大需求”——视觉的基础。

光不仅照亮了人们的房间与道路,也给大自然万物带来了光合作用,为生命的繁衍提供了能量来源。

现代科学技术的各项成果,很多都源于对光学原理的探索与研究。

总之,光是一种神秘而巨大的存在,它承载着人类智慧和文化,彰显着人类意识形态。

光的意义及作用在人类社会中不可替代,对于我们来说,它不仅是视觉的基础,更是一种信念和情感的源泉,是我们走向未来的灯塔。

今天的科技发展,将更为深远的拓展和发挥光的作用,带给人类更多更美好的生活与未来。

光对于人类的意义光是地球上生命存在和发展的基本条件之一。

对于人类来说,光是生命之源,它为人类的生活提供了光明和温暖。

在的日常生活中,光扮演着至关重要的角色,无论是照明、通信、娱乐还是健康。

首先,光是维持生命的重要因素。

植物通过光合作用将光能转化为化学能,为生态系统提供能量。

动物则依赖光来感知周围的环境,寻找食物和避开危险。

对于人类来说,光是人类的生理需求。

人类需要光线来维持正常的生理功能。

长时间处于黑暗的环境中,人体的生物钟会受到影响,导致睡眠质量下降,甚至引发健康问题。

其次,光是人类的心理需求。

人类需要光线来保持心理健康。

人们喜欢在明亮的环境中交流和活动,因为明亮的光线能够增强人们的社交互动和情感联系。

在明亮的环境中,人们更容易保持积极的心态,提高工作效率和创造力。

而在黑暗的环境中,人们容易感到沮丧和焦虑。

此外,光还与人类的文化和艺术密切相关。

在许多文化中,光被视为神圣和神秘的象征。

例如,在基督教中,光被视为上帝的象征,代表着真理和智慧。

在艺术中,光线可以创造出独特的视觉效果,也是创造艺术氛围的重要工具,为音乐会、戏剧表演等娱乐活动增添了魅力和深度。

增强艺术作品的感染力和表现力。

最后,光对于人类的社会和经济也有着重要的影响。

在工业生产中,光线可以影响产品的质量和生产效率。

在建筑设计中,光线可以影响建筑的舒适度和美感。

在交通运输中,光线可以影响交通安全和效率。

光还具有医疗价值。

紫外线疗法被广泛应用于治疗某些皮肤疾病和免疫系统疾病。

此外,光照疗法也被用于治疗抑郁症和其他心理疾病。

总的来说,光对于人类有着重要的意义。

它不仅是人类的生理和心理需求,还与人类的文化、艺术、社会和经济密切相关。

因此,我们应该珍惜和保护自然光线,同时合理利用人工光线,为人类创造更加美好的生活环境。

光的十层理解

“光的十层理解”是一个哲学概念,由美国作家罗伯特·M.波西格在

其著作《禅与摩托车维修艺术》中提出。

以下是对“光的十层理解”的详细解释:

1. 第一层:光就是光,它是一种物理现象,是电磁波的一种形式,具有波长和频率。

2. 第二层:光是人类视觉能够感知的电磁波,它可以被眼睛接收

并转化为神经信号,让我们看到周围的世界。

3. 第三层:光是能量的一种形式,它可以被转化为其他形式的能量,如热能或电能。

4. 第四层:光是信息的载体,它可以携带信息,例如通过光纤传

输数据。

5. 第五层:光是美的象征,它可以通过色彩和光影创造出美丽的

艺术作品。

6. 第六层:光是生命的必需品,它是植物进行光合作用的关键,

也是人类和其他动物生存所必需的。

7. 第七层:光是时间的象征,它的传播速度是恒定的,因此可以被用来测量时间。

8. 第八层:光是神秘的,它的本质仍然是一个科学谜团,例如光的波粒二象性。

9. 第九层:光是心灵的启示,它可以通过视觉和感知影响我们的情绪和思想。

10. 第十层:光是宇宙的本质,它是连接宇宙万物的纽带,是宇宙中最基本的元素之一。

“光的十层理解”是一个多维度的概念,它涵盖了科学、哲学、艺术、文化等多个领域,反映了人类对光的不同认识和理解。

人类对光的认识过程人类对光的本性认识经历了一个非常曲折、漫长的过程,这其中不仅仅使我们获得了很多知识,更重要的是对科学精神和科学发现的理解更深刻了。

光的本性认识历史--摘自《重要物理概念规律的形成与发展》乔际平刘甲珉编著人们对光的本性的认识经历了漫长的岁月,大约在十七世纪形成了两种对立的学说,即光的波动说与微粒说,但在以后很长一段时期内,微粒说占据统治地位,而波动说几乎消声匿迹.历史发展到十九世纪初,由于一连串的发现和众多科学家的努力使光的波动说再次复兴,并压倒了微粒说.二十世纪初,爱因斯坦提出了光的量子说,康普顿证实了光的粒子性,使人们对光的本性又有全新的认识,乃至到今天,人们认识到光具有波粒二象性.人们对光的本性的认识过程可概括为:光的波动说→光的微粒说→光的波动说→光的量子说→光的粒子说→光的波粒二象性.一、光的波动说的形成十七世纪形成了关于光的本性的两种学说,历史上主张光的波动说有笛卡儿、胡克、惠更斯等人.1.笛卡儿借助于以太来说明光的传播过程十七世纪上半叶,法国物理学家笛卡儿(1596-1650)曾用他提出的"以太"假说来说明光的本性.他用以太中的压力来说明光的传播过程.如果一物体被加热并发光,这意味着,物体的粒子处于运动状态并给予这一媒质的粒子以压力.这一媒质被称为以太,它充满了整个空间.压力向四面八方传播,在达到人眼后引起人的感觉,他把人们对物体的视觉比喻为盲人用手杖来感知物体的存在,他把光的颜色设想为起源于以太粒子的不同的转动速度,转得快的引起红色的感觉,转得慢的对应于黄色,最慢的是绿色和蓝色.他的主张是强调媒质的影响,以"作用"的传播为出发点,特别是以接触作用或近距作用为出发点,把光看作压力或者脉动运动的传播,因而笛卡儿被认为是光的波动说的创始人.2.胡克把光波与水波类比指出光的波动性胡克在1665年出版的《显微术》一书,明确提出光是一种振动.他以钻石受到摩擦、打击或加热时在黑暗中发光的现象为例,认为发光体的一部分处在或多或少的运动中,又因金刚石很硬,肯定它是一种很短的振动.在分析光的传播时,胡克提到了光速的大小是有限的,并认为"在一种均匀媒介中,这一运动在各个方向都以相等的速度传播",因此发光体的每一个振动形成一个球面向四周扩展,犹如石子投入水中所形成的波那样,而射线和波面交成直角.胡克还把波面的思想用于对光的折射现象的研究,提出了薄膜颜色的成因是由于两个界面反射、折射后所形成的强弱不同、超前落后不一致的两束光的叠合.这里已包含着波阵面、干涉等不少波动说的基本概念.3.惠更斯把光波与声波类比提出惠更斯原理,发展了光的波动学说荷兰物理学家惠更斯(1629-1695)在十七世纪七十年代,从事光的波动论的研究,1690年出版了他的著名著作《论光》.惠更斯从光的产生和它所引起的作用两方面来说明光是一种运动.他的研究发现:"光线向各个方面以极高的速度传播,并且光线从不同的地点出发时,光线在传播中相互穿过而互不影响.当我们看到发光的物体时,决不会是由于该物体有任何物质传输到我们这里,好象一粒子弹或一只箭穿过空气那样".从这里可看出,惠更斯从光束在传播中相互交叉时并不彼此妨碍的事实得出上述结论的.他把光的传播方式和声音在空气中的传播作比较,明确地指出了光是一种波动的思想.他又根据光速的有限性论证了光是从媒质的一部分依次向其他部分传播的一种运动,他认为光和声波、水波一样是一种球面波.惠更斯不但从现象上解释各种光的波动现象,而且试图从理论的高度总结出普遍的规律,他提出了著名的惠更斯原理.他叙述说:"关于这些波的形成过程还必须指出,当光在物质中传播时,物质的每一个粒子都应当把它的运动不仅传递给位于它与发光点的连线上近旁的粒子,它也必然把运动传递给所有与它接触并阻碍它运动的其它粒子.因此,在粒子的周围就应当形成波,而该粒子则是波的中心".运用这个次波原理,惠更斯不但成功地解释了反射和折射定律,而且还解释了方解石的双折射现象.惠更斯没有给波动过程以严密的数学描述.没有提到波长的概念,他的次波包络面也没有从一定位相的迭加所造成的强度分布来考虑,只不过是光传播的一种几何的定性说明,故仍旧停留在几何光学的观念范围内.由于他认为光波和声波一样是一种纵波,因此他无法解释光的偏振现象;而且惠更斯所谓的波动实际上只是一种脉冲而不是一个波列,也没有建立起波动过程的周期性概念,因此,用他的理论无法解释颜色的起源,也不能说明干涉、衍射等有关光的本质的现象.总之,十七世纪,由笛卡儿、胡克、惠更斯等人所建立起的光的波动学说还是很不成熟的.二、光的微粒说的形成在光的波动学说形成过程中,关于光的本性另一种对立学说--光的微粒说也逐步建立起来了。

光性质的探索历程(一):几千年来,人类对光——这一日常生活中应用广泛的物质的性质进行了不懈的探索。

光的波动说与微粒说争论数百年之后,人们最终认识到“波粒二象性”才是光的本质。

在对光的本质有了越来越科学系统的了解之后,光被人类更好的加以利用,微观世界的发展也注定了人们对光的研究将越来越深入。

光本质探索应用一.早期的光学认识与探索人类对于客观世界的认识,首先依赖于人类身体的感知,比如,视觉。

可以说,人类感知到的外部世界的整个知识中,绝大部分依赖于视觉器官,眼睛。

现在我们知道,视觉的感知,是由光实现的。

而远古时期的人类,例如古希腊人天真的以为,眼睛看见东西是因眼睛发出某种触须去触碰东西,汉语中也存在目光,视线这样的词语。

光究竟是什么,它是如何产生的,它由什么构成?几千年之前人们就已开始思考这些问题。

在我国古代与古希腊,逐渐形成了到现在依然正确的一些概念,诸如光是从某些物体发出或被某些物体反射,而被我们的眼睛看见的。

人类文明史上最早对光学现象进行记载,可能是我国战国时期(公元前475-前221年)的《墨经》。

其中论及影的定义与生成;光与影的关系;光的直线传播;光的反射现象;物体阴影大小与光源距离的关系;平面凹面与凸面反射镜的成像等。

亚里士多德首先对视觉与眼睛做出了全面的分析,提出一种一直影响到17世纪的光的理论。

流传下来的欧几里得的《光学》与《反射光学》从定义出发,给出的反射定律可能是人类在光学领域中发现的第一个定量的定律。

在中世纪蒙昧主义的时代,几乎所有的原始都在各自创世纪的中凸显光的原始与的力量,伴随着中世纪后期大学的出现与阿拉伯传播而来的亚里士多德思想,理性与才分道扬镳,光的理性认识得以重新被人们所重视。

[1]从16 世纪到18 世纪近300年的时间里,人们建立了完备光的反射定律和折射定律。

发明了光学仪器,如望远镜、显微镜等。

至此,人们已经对光的几何性质有力比较清楚地认识,获得了光的直线传播,反射定律与折射定律等基本定律。

那光在宇宙深处在人心底对光的理解下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, suchas educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!标题:《宇宙之光:人类对光的深刻理解》引言宇宙深处的光,它究竟是什么?人们对光的理解,似乎永远无法完全捕捉其本质。

牛顿的棱镜分解太阳光

人类对光的认识是循序渐进的,以前大家都认为白光是一种纯的没有其它颜色的光,而有色光是一种不知何故发生变化的光(又是亚里士多德的理论)。

为了验证这个假设,牛顿把一面三棱镜放在阳光下,透过三棱镜,光在墙上被分解为不同颜色,后来我们称作为光谱。

通过三棱镜对光的分解实验,牛顿得到的结论是:白光是由这些红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫基础色形成的。

这一实验后人可以不断地重复进行,并得到与牛顿相同的实验结果,自此以后七种颜色的光构成白光的理论就被人们普遍接受了。

白光之所以能够被三棱镜分解为七种色光,其根本原因是光由空气进入到玻璃和由玻璃重新进入空气的时候其传播速度发生了变化,不同的色光变化程度是不一样的,最终导致其折射角和入射角不同造成的。

这种现象我们在光学中就叫做光的色散。

对光的理解和感悟光,是一种电磁辐射,是由电磁波在空间中传播而产生的现象。

光的存在和作用在我们的日常生活中无处不在,它给予我们光明和能量,也让我们对世界有了更深入的认识。

对光的理解,我认为光是一种能量的传递方式,它以极高的速度穿越空间,将能量传递给我们的眼睛,让我们能够看到周围的世界。

光的速度是极快的,约为每秒30万公里,这也是为什么我们看到的光瞬间就能到达我们的眼睛的原因。

光的传播是直线传播的,这也是为什么我们看到物体的形状和位置是准确的。

当光线遇到物体时,会发生折射和反射的现象,这使得光线能够传播到我们的眼睛中,让我们看到物体的存在。

光的折射和反射也是光学的基础,通过研究这些现象,我们能够制造出各种光学仪器,如镜片、望远镜等。

除了传播能量和传递信息之外,光还有许多其他的作用。

在自然界中,光是植物进行光合作用的能源,它使植物能够将阳光转化为化学能,从而为生物圈提供能量。

光也是人类生活中不可或缺的一部分,它给予我们光明,让我们能够看到世界的美好。

在医学领域,光被广泛应用于诊断和治疗,如X光、激光等技术的发展,为医疗带来了巨大的进步。

光的性质也是非常有趣的。

光既可以表现出波动性,也可以表现出粒子性。

这一性质被称为光的波粒二象性。

在实验中,光可以像波一样产生干涉和衍射现象,也可以像粒子一样表现出光子的特性。

这种波粒二象性的存在使得光学理论更加复杂和丰富。

光的颜色是由光的频率决定的。

光的频率越高,颜色就越偏向蓝色;光的频率越低,颜色就越偏向红色。

这就是为什么我们在看到彩虹时,能够看到不同颜色的光。

光的颜色除了能够给我们带来视觉上的享受外,还可以用来表示光的能量和波长。

光的存在和作用在科学研究和工程应用中发挥着重要的作用。

在物理学中,光学是一个重要的分支,它研究光的传播和性质,并应用于解决实际问题。

在工程领域,光学技术被广泛应用于通信、显示、传感等领域,为人类的生活和工作带来了便利和创新。

总结起来,光是一种电磁辐射,它以极高的速度传播,将能量传递给我们的眼睛,让我们能够看到周围的世界。

人类对光的认识人类从黑暗中走出来,是人类对光的认识,而认识光本身却经历了一个非常曲折、漫长的过程。

光的发展史可追溯到2000多年前,中国早在公元前400多年(先秦时代) 的《墨经》中就有对光的记载,这是世界上最早的记载人类对光的认识。

而总结人们对光的本性的认识过程可概括为:光的波动说→光的微粒说→光的波动说→光的量子说→光的粒子说→光的波粒二象性。

一、光的波动说的形成十七世纪,法国物理学家笛卡儿用他提出的“以太”假说来说明光的本性。

他的主张是强调媒质的影响,以“作用”的传播为出发点,特别是以接触作用或近距作用为出发点,把光看作压力或者脉动运动的传播。

因而笛卡儿被认为是光的波动说的创始人。

而胡克在其出版的《显微术》一书,明确提出光是一种振动。

在分析光的传播时,胡克提到了光速的大小是有限的,并认为“在一种均匀媒介中,这一运动在各个方向都以相等的速度传播。

”这里已包含着波阵面、干涉等不少波动说的基本概念。

到了惠更斯,则从光的产生和它所引起的作用两方面来说明光是一种运动。

他明确地指出了光是一种波动的思想。

他提出了著名的惠更斯原理,运用这个原理,惠更斯不但成功地解释了反射和折射定律,而且还解释了双折射现象。

但是十七世纪,由笛卡儿、胡克、惠更斯等人所建立起的光的波动学说还是很不成熟的,而人类对光的认识也仅仅是个开端。

二、光的微粒说的形成一般,人们都认为牛顿是微粒说的代表,牛顿于1675年曾提出:“光是一群难以想象的细微而迅速运动的大小不同的粒子”,这些粒子被发光体“一个接一个地发射出来”。

用这样的观点,解释光的直进性、影的形成等现象是十分方便的,在解释光的反射和折射现象时,同样十分简便。

当光射到两种介质的界面时,要发生反射和折射。

虽然说这样的解释并不理想,但在当时来说已经足以说明光的本性了。

三、光的波动说的复兴在十八世纪由于光的微粒说占统治地位,使光的波动理论实际上没有什么进展。

十九世纪初由于一大批物理学家的共同努力,使光的波动学说再度复兴,并取得了极大的成功。

第五章光5-1人類對光的認識學習單1.牛頓認為光是由光源發出的一連串粒子所組成,稱為光的粒子說。

這些粒子以直線前進,稱為光線。

2.必須用光的粒子說才能解釋的效應有(1)效應(2)效應。

3.光的干射與繞射現象,只能用光是一來解釋。

4.認為光為一種波動的科學家有:1. 2. 3.4. 。

5.愛因斯坦主張光波的能量集中在「光量子」上,簡稱光子。

光子具有,其所含能量與其成比。

6.5-21.波長約在公尺左右的電磁波,能讓人眼引起視覺,稱為。

(即波長在3800埃~7700埃或;1奈米=10埃)2.光是一種電磁波,通常將電磁波譜中、與所涵蓋的電磁波譜,合稱為光譜。

3.一般液體與固體物質的溫度超過500~550℃時,藉可發出紅色可見光,溫度越高的物體,所發的光越接近光。

4.物體發光時,溫度一定都很高嗎?,像氣體放電、螢光、磷光、螢火蟲,都不是靠高溫才發光。

5.下列有那些是電磁波?(1)超音波(2)雷達波(3)X射線(4)α射線(5)β射線(6)γ射線(7)微波(8)UHF(9)黃光(10)FM(11)紅外線(12)紫外線6.所有的電磁波速度均為萬公里/秒,即m/s。

7.-75-3光波的傳播學習單1.由影子的存在可知光的傳播是以的。

2.下列那些現象可說明光的直進說(A)影子的形成(B)日蝕(C)月蝕(D)針孔成像(E)光的反射(F)光的折射。

A:3.1.太陽光是以的形式,經過真空傳播到地球表面來的。

電磁波的傳播不需要靠介質。

2.可見光(是電磁波的一種)在真空中的波速為30萬公里/秒,即3×108m/s。

3.所有的電磁波在真空中的波速均為萬公里/秒,即。

4.光的反射定律:(1)入射線、法線、反射線會在同一平面(2)入射光束與法線的交角=反射光束與法線的交角5.反射的種類:(1)鏡面反射:反射面光滑。

(2)漫射:反射面凹凸不平。

6.平面鏡是利用光的反射成像,所成的像為、的虛像。

7.平面鏡的成像:像與物的連線必垂直鏡面,像長=物長,像距=物距。

眼睛是人类感知光线和色彩的窗户眼睛是人类感知光线和色彩的窗户。

它们是人类最重要的感悟器官之一,通过眼睛,我们能够看到世界的美丽和多样性。

眼睛的神奇之处在于它们能够接收光线,并将其转化为电信号,传递到大脑中进行处理和解读。

这一过程是如此迅速和精准,以至于我们几乎不会意识到眼睛的存在,但我们却离不开它们来感知和理解我们周围的环境。

人类的眼睛由多个部分组成,每个部分都有特定的功能,共同协作来实现视觉感知。

其中,眼球是最核心的部分。

眼球大部分由水晶体和视网膜组成。

水晶体是一个透明的凸透镜,它能够将进入眼球的光线聚焦在视网膜上。

视网膜则是位于眼球内后方的一层组织,它包含了感光细胞,可以将光线转化为电信号。

眼睛中最重要的感光细胞是视锥细胞和视杆细胞。

视锥细胞对颜色的感知起主要作用,而视杆细胞则负责光线的感知。

视锥细胞有三种类型,分别对应着红、绿和蓝三种基本颜色。

当这些感光细胞被光线刺激时,它们会产生电信号,并将其传递给视神经。

视神经将电信号传输到大脑的视觉皮层,接下来,大脑将对这些信号进行解码和理解,让我们能够看到图像和色彩。

眼睛的功能远不止于简单的感知光线和色彩。

它们还能够调节焦距,使我们能够在不同距离上清晰地看到物体。

这一功能是由眼球中的一块肌肉控制的,这块肌肉可以改变水晶体的曲度,从而调节光线的折射率。

当我们看近处物体时,这块肌肉会收缩,使水晶体变得更凸,从而增加了折射率,让光线能够更好地聚焦在视网膜上。

而当我们看远处物体时,这块肌肉则会松弛,使水晶体变得扁平,从而降低了折射率,让光线能够聚焦在视网膜上,使我们能够看清远处的物体。

眼睛还具有适应光线强度的能力。

当环境的光线强烈时,眼睛的瞳孔会收缩,以限制光线的进入量,防止过多的光线进入眼球,从而损伤眼睛。

而当环境的光线较暗时,眼睛的瞳孔会扩大,使更多的光线进入眼球,以增强对暗处物体的感知能力。

这种自动调节光线进入的机制,保证了我们能够在不同亮度环境下看到清晰的图像。

毕业论文(设计)

题目:《人类对光的认识》

姓名:李永瑞

指导教师:

系别:物理系

专业:教育技术学

年级:2003级

学制:三年

本专科:专科

毕业论文(设计)

论文题目:人类对光的认识

论文摘要:本文从人类对光的认识上阐述了光发展的几个阶段,即光的波动说,光的微粒说,光的波动说.光的量子说,光的粒子说,光的波粒二象

性。

关键词:光光的认识光的本性

正文

一引言

人类从黑暗中走出来的本身是人类对光的认识,而认识光本身却经历了一个非常曲折、漫长的过程,光的发展史可追溯到2000多年前,但那时侯人类对光的研究,主要是试图回答“人怎么能看见周围的物体?”之类问题,中国早在公元前400多年(先秦的代) 的《墨经》中就有对光的记载,这是世界上最早的记载人类对光的认识。

而总结人们对光的本性的认识过程可概括为:光的波动说→光的微粒说→光的波动说→光的量子说→光的粒子说→光的波粒二象性.

一、光的波动说的形成

十七世纪上半叶,法国物理学家笛卡儿(1596—1650)曾用他提出的“以太”假说来说明光的本性.他用以太中的压力来说明光的传播过程.他把人们对物体的视觉比喻为盲人用手杖来感知物体的存在,他把光的颜色设想为起源于以太粒子的不同的转动速度,转得快的引起红色的感觉,转得慢的对应于黄色,最慢的是绿色和蓝色.他的主张是强调媒质的影响,以“作用”的传播为出发点,特别是以接触作用或近距作用为出发点,把光看作压力或者脉动运动的传播,因而笛卡儿被认为是光的波动说的创始人.

而胡克在1665 年出版的《显微术》一书,明确提出光是一种振动.他以钻石受到摩擦、打击或加热时在黑暗中发光的现象为例,认为发光体的一部分处在或多或少的运动中,又因金刚石很硬,肯定它是一种很短的振动.在分析光的传播时,胡克提到了光速的大小是有限的,并认为“在一种均匀媒介中,这一运动在各个方向都以相等的速度传播”,因此发光体的每一个振动形成一个球面向四

周扩展,犹如石子投入水中所形成的波那样,而射线和波面交成直角.这里已包含着波阵面、干涉等不少波动说的基本概念.

到了惠更斯则从光的产生和它所引起的作用两方面来说明光是一种运动.他的研究发现:“光线向各个方面以极高的速度传播,并且光线从不同的地点出发时,光线在传播中相互穿过而互不影响.当我们看到发光的物体时,决不会是由于该物体有任何物质传输到我们这里,好象一粒子弹或一只箭穿过空气那样”.从这里可看出,惠更斯从光束在传播中相互交叉时并不彼此妨碍的事实得出上述结论的.他把光的传播方式和声音在空气中的传播作比较,明确地指出了光是一种波动的思想.惠更斯不但从现象上解释各种光的波动现象,而且试图从理论的高度总结出普遍的规律,他提出了著名的惠更斯原理.运用这个次波原理,惠更斯不但成功地解释了反射和折射定律,而且还解释了双折射现象.但是十七世纪,由笛卡儿、胡克、惠更斯等人所建立起的光的波动学说还是很不成熟的,而人类对光的具体认识也仅仅是个开端。

二、光的微粒说的形成

一般,人们都认为牛顿是微粒说的代表,牛顿于1675年曾提出:“光是一群难以想象的细微而迅速运动的大小不同的粒子”,这些粒子被发光体“一个接一个地发射出来”.用这样的观点,解释光的直进性、影的形成等现象是十分方便的,在解释光的反射和折射现象时,同样十分简便.当光射到两种介质的界面时,要发生反射和折射.在解释反射现象时,只要假设光的微粒在与介质作用时,其相互作用,使微粒的速度的竖直分量方向变化,但大小不变;水平分量的大小和方向均不发生变化(因为在这一方向上没有相互作用),就可以准确地得出光在反射时,反射角等于入射角这一与实验事实吻合的结论。

同时牛顿提出了著名的“猝发理论”.他提出:“每一条光线在通过任何折射面时,便处于某种为时短暂的过渡性结构和状态之中.在光线的前进过程中,这种状态每隔相等的间隔(等时或等距)内就复发一次,并使光线在它每一次复发时,容易透过下一个折射面,而在它(相继)两次复发之间容易被这个面所反射”,“我将把任何一条光线返回到倾向于反射(的状态)称它为‘容易反射的猝发’,而把它返回到倾向于透射(的状态)称它为‘容易透射的猝发’,并且把每一次返回和下一次返回之间所经过的距离称它为‘猝发的间隔’”。

虽然说这样的解释并不理想,但在当时来说已经足以说明光的本性了。

三、光的波动说的复兴

在十八世纪由于光的微粒说占统治地位,使光的波动理论实际上没有什么进展.十九世纪初由于一大批物理学家的共同努力,使光的波动学说再度复兴,并取得了极大的成功.

首先是英国年轻的学者托马斯·杨(1773—1829)面对以声望显赫的牛顿为代表的微粒说没有盲目认定,他通过仔细地观察在两组水波交迭处发生的现象,提出了著名的“干涉原理”也称“波的迭加原理”,并在光学中首次引入了

“干涉”的概念.同时他指出了产生干涉现象的条件.他首次完成了著名的双缝干涉实验和其他一些干涉实验,总结出:为了显示光的干涉,先必须使从同一光源出来的光分成两束,经由不同的途径,然后重新迭合在一起,即可观察到干涉现象.杨氏第一次成功地测定了光的波长.但杨氏的发现没有受到科学界的重视.直到二十年之后,法国物理学家菲涅耳在法国独立地研究了光的理论,并特别称赞杨的工作之后,杨才恢复早期的光学研究.托马斯·杨的工作是一种开创性工作,它从根本上证明了波动理论的正确性,为波动说的复兴奠定了基础.其次是菲涅耳的杰出的实验研究与理论研究成果使光的波动说再度复兴.菲涅耳的光学研究中,他首先观察了从点光源发射出的光束在遇到细线阻挡时出现的条纹,如果将通过细线一边的光在它到达屏之前把它拦住时,影内的条纹就失去了.菲涅耳认为条纹的出现同细线两边光的迭加有关.而当时许多物理学家却认为这种现象并不是由于光波的迭加,因为微粒说早就提出对衍射的解释.菲涅耳从理论研究中发现了著名的惠更斯——菲涅耳原理。

运用这个原理,就能以严密的数学方法计算出衍射带的分布,并解释光在均匀媒质中的近似的直线传播现象和干涉现象.菲涅耳曾做过许多实验,它提出了“相干光”这个概念.他设计和进行了著名的双面镜和双棱镜实验,并测定了光的波长,明确指出光和声的波动性就是产生衍射和干涉现象的原因.这样,由于杨氏和菲涅耳等人的杰出工作,终于使光的波动说再度复兴,并得到了极大的完善和发展,使光的波动说在光的本性的争论中在十九世纪占据了统治地位,使十七、十八世纪盛行一时的微粒说不得不让位屈尊。

而人类对光的认识也发生了戏剧性的转折。

四、光的量子说

1900 年普朗克提出量子假设,1905 年爱因斯坦发表论光的量子理论著名论文,题目是《一个关于光的产生和转化的启发性观点》。

爱因斯坦用光量子概念圆满地解释了经典物理理论无法解决的实验事实:光电效应.因为按照光的波动说,它是与光电效应的实验事实相矛盾的.其一,按照光的波动说,在光的照射下,金属中的电子将从入射光中吸收能量,从而逸出金属表面.逸出时的初动能应决定于光振动的振幅,即决定于光的强度.因而光电子的初动能应随入射光强度而增加.这与光电效应的实验结果不符.其二,根据波动说,如果光强足够供应从金属释出光电子所需要的能量,那么光电效应对各种频率的光都会发生,但实验事实是每种金属都存在一个红限ν0,对于频率小于ν0 的入射光,不管入射光的强度多大,都不能发生光电效应.其三,按照光的波动说,金属中的电子从入射波中吸收能量必须积累到一定的量值,才能释放电子,显然入射光越弱,能量积累的时间越长.但事实是当物体受到光的照射时,无论光怎样弱,只要频率大于红限频率,光电子几乎是立刻发射出来的.爱因斯坦则根据光的量子理论成功地解释了光电效应.并总结出了光电效应方程式

十年后密立根的实验完全证实了爱因斯坦光电效应方程及理论的正确性,从而确立了光的量子理论,人类对光的认识再度登上一个崭新的台阶。

五、光的粒子性

1923 年美国物理学家康普顿在实验中又发现:伦琴射线被轻的原子散射后,波长发生了变化.后来用重原子散射时,也观察到这个现象,并且这时的康普顿效应更加复杂.按照经典电磁理论,光是波长很短的电磁波.光的散射可作这样的解释:当电磁波通过物体时,将引起物体内带电粒子的受迫振动,从入射光中吸收能量.而每个振动着的带电粒子可看作振动电偶极子,它们向四周辐射,这就成为散射光.又根据光的波动说观点,带电粒子受迫振动频率应等于入射光的频率,所以散射光的频率应与入射光的频率相同.可见光的波动理论能够解释波长不变的散射,但不能解释康普顿效应.康普顿用光子的概念成功地解释了康普顿效应.而同时这样计算出的数值与实验结果相符,从而证实,光确实具有粒子性.

六、光的波粒二象性

至今经过几代科学家的的努力,终使我们对光的本性有更深入、更全面的认识.光是一种物质,光具有波动性和粒子性.即所谓的波粒二象性.光是由光子组成的,光子在很多方面具有经典粒子的属性,但光子的出现几率是按波动光学的预言来分布的.由于普朗克常数极小,频率不十分高的光子能量和动量很小,在很多情况下,个别光子不易显示出可观测的效应.人们平时看到的是大量光子的统计行为,只有在一些特殊场合,尤其是牵涉到光的发射与吸收等过程时,个别光子的粒子性会明显地表现出来,波长越短、粒子性越明显.

七、结束语

从十七世纪形成了两种对立的学说,即光的波动说与微粒说,到微粒说占据统治地位,再到光的波动说的复兴,直至爱因斯坦提出光的量子说,康普顿证实光的粒子性,使人们对光的本性又有全新的认识,乃至到今天,人们认识到光具有波粒二象性.在这几个阶段的戏剧性提升中人类对光的认识也一步一步的走向清晰,明了。

参考文献

[1]乔际平,刘甲珉,重要物理概念规律的形成和发展河北教育出版社1996

[2]

[3]姚启均.光学教程.高等教育出版社,1989,10(2).。