《杠杆》习题课

- 格式:ppt

- 大小:593.50 KB

- 文档页数:27

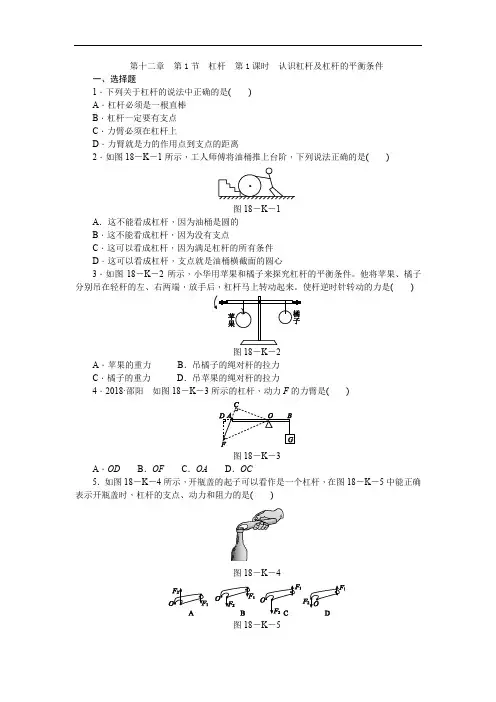

第十二章第1节杠杆第1课时认识杠杆及杠杆的平衡条件一、选择题1.下列关于杠杆的说法中正确的是()A.杠杆必须是一根直棒B.杠杆一定要有支点C.力臂必须在杠杆上D.力臂就是力的作用点到支点的距离2.如图18-K-1所示,工人师傅将油桶推上台阶,下列说法正确的是()图18-K-1A.这不能看成杠杆,因为油桶是圆的B.这不能看成杠杆,因为没有支点C.这可以看成杠杆,因为满足杠杆的所有条件D.这可以看成杠杆,支点就是油桶横截面的圆心3.如图18-K-2所示,小华用苹果和橘子来探究杠杆的平衡条件。

他将苹果、橘子分别吊在轻杆的左、右两端,放手后,杠杆马上转动起来。

使杆逆时针转动的力是()图18-K-2A.苹果的重力B.吊橘子的绳对杆的拉力C.橘子的重力D.吊苹果的绳对杆的拉力4.2018·邵阳如图18-K-3所示的杠杆,动力F的力臂是()图18-K-3A.OD B.OF C.OA D.OC5.如图18-K-4所示,开瓶盖的起子可以看作是一个杠杆,在图18-K-5中能正确表示开瓶盖时,杠杆的支点、动力和阻力的是()图18-K-4图18-K-56.如图18-K-6所示,O点为杠杆的支点,第一次杠杆在重物G和力F1的作用下处于水平平衡状态。

如果第二次杠杆在重物G和力F2的作用下仍在水平位置保持平衡,下列关系中正确的是()图18-K-6A.F1>F2B.F1=F2C.F1<F2<G D.F2>F1>G7.如图18-K-7所示,杠杆在水平位置处于平衡状态,杠杆上每格均匀等距,每个钩码都相同。

下列四项操作中,会使杠杆右端下倾的是()图18-K-7①在杠杆的两侧同时各减掉一个钩码②在杠杆两侧的钩码下同时各加挂一个相同的钩码③将杠杆两侧的钩码同时各向外移动一个小格④将杠杆两侧的钩码同时各向内移动一个小格A.②③B.②④C.①③D.①④二、填空题8.如图18-K-8所示是一辆装满各种货物的手推车,当前轮遇到障碍物A时,售货员向下压扶手,这时手推车可看作杠杆,支点是________点;当后轮遇到障碍物A时,售货员向上提扶手,这时支点是________点。

第十一章一、杠杆第2课时杠杆平衡条件一、选择题1.如图所示,大熊和小熊坐跷跷板.如果它们脚不着地,跷跷板在水平位置保持平衡时,下列说法正确的是()A.大熊和小熊的重力相等B.大熊和小熊到支点的距离相等C.它们各自的重力与各自的力臂的乘积相等D.以上说法都正确2.如图所示是探究杠杆平衡条件的实验装置,要使杠杆在水平位置平衡,B处应挂与A处同样大小的钩码个数为()A.6个B.4个C.3个D.2个3.下列轻质杠杆能平衡的是(不计摩擦)()4.如图所示,杠杆AOB的A端挂重为G A的物体,B端挂重为G B的物体,杠杆平衡时AO处于水平位置.若AO=BO,杠杆自重不计,则G A和G B的大小关系是()A.G A>G B B.G A=G BC.G A<G B D.无法比较5.如图所示的杠杆正处于水平平衡,若在杠杆两边的钩码下再加挂一个钩码(钩码的质量都相同),杠杆将()A.还继续处于水平平衡B.右端上升,左端下降C.右端下降,左端上升D.无法确定杠杆的运动状态6.如图所示,杠杆在水平位置处于平衡状态,杠杆上每格均匀等距,每个钩码都相同.下列三项操作中,会使杠杆右端下倾的是()①在杠杆的两侧同时各减掉一个钩码②将杠杆两侧的钩码同时各向外移动一个小格③将杠杆两侧的钩码同时各向内移动一个小格A.①②B.①③C.②③D.①②③7.图是小明探究“杠杆平衡条件”的实验装置,实验中杠杆始终处于水平平衡状态,若在C处逐渐改变弹簧测力计拉力的方向,使其从①→②→③,则拉力的变化情况是()A.先变小后变大B.先变大后变小C.逐渐变大D.逐渐变小二、填空题8.如图1-K-25所示,在探究杠杆平衡条件的实验中,在支点左侧30 cm刻度线处挂2个钩码,每个钩码重0.5 N.现欲用弹簧测力计沿竖直向上的力拉杠杆,使其在水平位置平衡,则拉力的作用点应在杠杆支点的________(选填“左侧”或“右侧”),若该点距离杠杆支点10 cm,此时弹簧测力计的示数为________N.图1-K-259.如图所示,一根粗细均匀的杠杆,等距标注了刻度,可绕A端转动,当在B点施加30 N竖直向上的拉力F时,杠杆刚好平衡,则杠杆自重为________N.10.一根长为1.8 m的扁担,左、右两端分别挂了24 kg和30 kg的货物,要使挑的时候扁担平衡,肩膀应在距离扁担左端________m的位置处(不考虑扁担自重).三、实验探究题11.在“探究杠杆的平衡条件”的实验中,小明发现在没有挂物体时,杠杆处于如图甲所示的状态,他应将杠杆两端的平衡螺母向________(选填“左”或“右”)调节,使杠杆在水平位置平衡,挂上重力均为0.5 N的钩码后,再次平衡时如图乙所示,小明得出了杠杆的平衡条件是“动力×动力臂=阻力×阻力臂”,小明得出结论的过程中存在的不妥之处是________________________________;如图丙所示,把图乙中a处所挂的钩码取下,换用弹簧测力计使杠杆再次平衡时,发现其示数大于0.5 N,根本原因(直接观察到的不属于根本原因)是______________;采用如图丁所示的装置进行探究,发现当杠杆水平平衡时,与其他同学得出的结论不相同,其主要原因是__________________________.12.如图所示是小华同学探究杠杆平衡条件的实验装置. 链接例2实验点拨(1)请你在图中画出此时杠杆所受动力F1的力臂l1.(2)小华同学想使图中的杠杆在水平位置重新平衡,她可以采取的做法是________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(写出一条即可).(3)使杠杆在倾斜一定角度的位置做实验,也能得出杠杆的平衡条件,这种实验方案与杠杆在水平位置做实验的方案相比较,你认为哪种实验方案好?______________________________.请说明理由:______________________________.(4)下表是小华得到的一组实验数据,由此她得出“动力+动力臂=阻力+阻力臂”的结论.你认为她的实验结论是否正确?如果不正确,造成错误的原因是什么?________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________.四、计算题13.如图所示,小华正在做俯卧撑,可以将他的身体看作一个杠杆,O为支点,A为他的重心,相关数据已在图中标明.已知他的质量m=60 kg,g取10 N/kg.求:(1)小华受到的重力G.(2)图示时刻地面对双手支持力F的力臂为l1,请在图中画出此力臂.(3)图示时刻地面对双手的支持力F的大小.1.C2.A3.C4.C5.C6.A7.A8.左侧 39.5010.111.右只通过一次测量,数据具有偶然性,不具有普遍性动力的力臂变短杠杆自身的重力对实验有影响12. (1)如图所示(2)增大拉力(或将弹簧测力计向左移动;或将钩码向左移动)(3)杠杆在水平位置做实验的方案好便于测量力臂(4)不正确,因为只测量了一组数据,具有偶然性,不能得出普遍规律,且不同的物理量不能相加13.(1)由G=mg得:小华受到的重力G=mg=60 kg×10 N/kg=600 N.(2)支持力F的力臂l1=150 cm,力臂如图所示.(3)由杠杆平衡条件F1l1=F2l2得Fl1=Gl2,F=Gl2l1=600 N×100 cm150 cm=400 N.。

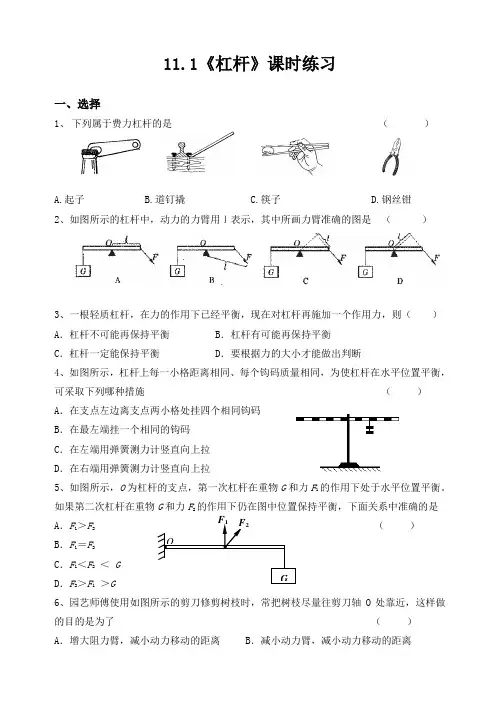

11.1《杠杆》课时练习一、选择1、 下列属于费力杠杆的是 ( )A.起子B.道钉撬C.筷子D.钢丝钳 2、如图所示的杠杆中,动力的力臂用l表示,其中所画力臂准确的图是 ( )3、一根轻质杠杆,在力的作用下已经平衡,现在对杠杆再施加一个作用力,则( ) A .杠杆不可能再保持平衡 B .杠杆有可能再保持平衡 C .杠杆一定能保持平衡 D .要根据力的大小才能做出判断4、如图所示,杠杆上每一小格距离相同、每个钩码质量相同,为使杠杆在水平位置平衡,可采取下列哪种措施 ( ) A .在支点左边离支点两小格处挂四个相同钩码 B .在最左端挂一个相同的钩码 C .在左端用弹簧测力计竖直向上拉 D .在右端用弹簧测力计竖直向上拉5、如图所示,O 为杠杆的支点,第一次杠杆在重物G 和力F 1的作用下处于水平位置平衡。

如果第二次杠杆在重物G 和力F 2的作用下仍在图中位置保持平衡,下面关系中准确的是A .F 1>F 2 ( )B .F 1=F 2C .F 1<F 2 < GD .F 2>F 1 >G6、园艺师傅使用如图所示的剪刀修剪树枝时,常把树枝尽量往剪刀轴O 处靠近,这样做的目的是为了 ( ) A .增大阻力臂,减小动力移动的距离 B .减小动力臂,减小动力移动的距离F 1 OF 2GC.增大动力臂,省力 D.减小阻力臂,省力7、如图所示,质量可忽略的杠杆上所标的每一格长度都是相等的,O为支点,杠杆两边所挂的每一个钩码均相同,杠杆在水平位置平衡。

在下列情况下,杠杆仍在水平位置保持平衡的是()A.两边都减少一个钩码B.两边的钩码下各加挂一个相同的钩码C.左边钩码向右移一格,右边钩码同时向左移一格D.右边钩码下加挂一个相同的钩码,左边钩码同时向左移一格8、如图所示AOB为轻质杠杆,B端挂重物G,A端分别作用四个方向力时,杠杆都能在图示位置平衡。

则四个力大小说法准确的是()A.F2最小 B.F4最小 C.F1最小 D.F3最小9、如图所示,轻质杠杆一端因水平方向力F作用而被逐步抬起,在此过程中F的大小及其力臂变化是()A.变大、变大 B.变大、变小 C.变小、变大 D.变小、变小10、在海南举办的大力士比赛中,有一个项目是把车轮推上台阶。

教学目标一、知识目标理解杠杆的平衡条件,知道三种杠杆的概念、特点及应用。

二、能力目标通过三种杠杆的分析,培养学生观察、分析、概括能力及应用物理知识分析解决简单问题的能力。

三、德育目标通过了解杠杆在生活、生产中的应用,使学生进一步了解物理知识对提高人民生活、促进科学技术的发展以及在社会主义建设中的重要作用,同时培养学生的创新意识。

教学重点能根据三种杠杆的概念对常用的杠杆进行归类。

教学难点能正确画出杠杆示意图,找出杠杆的支点、动力、阻力。

教学方法教学用具课时安排1课时教学过程作业导航杠杆的概念杠杆种类的识别杠杆的平衡条件及应用一、填空题1.一根硬棒,在_________________下能绕着_____转动,这根硬棒就是杠杆.支点是______;动力是______;阻力是_________________;阻力臂是_________________.在日常生活中我们使用的工具属于杠杆的有_____、_____、_____等.2.杠杆的平衡条件是______,如果杠杆的动力臂是阻力臂的5倍,当杠杆平衡时,动力是阻力的_________________ 倍.3.如果作用在杠杆上的动力是80 N,动力臂是40 cm,阻力臂是10 cm,杠杆平衡时,阻力是______.4.在下列日常生活使用的工具中:省力的杠杆有_________________;费力的杠杆有_________________;既不省力也不费力的杠杆有_________________.①撬棒②天平③筷子④铡刀⑤脚踏刹车⑥镊子⑦起子⑧钓鱼杆5.一条扁担长1.5 m,前端挂200 N重的货物,后端挂300 N重的货物,肩膀应离扁担的前端_____ m才能使其刚好平衡.6.如图12—6所示,用一个小小的弹簧秤,竟然称出了大象的重,他用了一根10 m长的槽钢,当槽钢呈水平平衡时,弹簧秤和大象到悬挂点的距离分别是9.54 m和0.06 m,若弹簧秤指示着20 kg的重量,则大象和铁笼共重约_____t.二、选择题7.在图12-7中,杠杆有可能平衡的是A.甲图的杠杆B.乙图的杠杆C.丙图的杠杆D.丁图的杠杆8.两个小孩坐在跷跷板上,恰好处于平衡,此时 A.两个小孩重力一定相等 B.两个小孩到支点的距离一定相等 C.两个小孩质量一定相等D.两边的力臂与小孩重力的乘积相等9.一个杠杆已经处于平衡状态,如果在这个杠杆上再施加一个作用力,则 A.杠杆仍有可能平衡,只要这个力加在动力一边 B.杠杆仍有可能平衡,只要这个力加在阻力一边C.杠杆仍有可能平衡,只要这个力的作用线通过支点D.杠杆不可能平衡,因为多了一个力10.如图12—8所示要使杠杆平衡,作用在A 点上的力分别为F 1 、F 2 、F 3 ,其中最小的力是A.沿竖直方向的力F 1最小B.沿垂直杠杆方向的力F 2最小C.沿水平方向的力F 3最小D.无论什么方向用力一样大11.如图12—9所示,把一根均匀的米尺,在中点O 支起,两端各挂四个钩码图12—6图12—7图12—8和两个钩码,恰好使米尺平衡,按下列方式增减钩码或移动钩码,下列几种方式仍能保持米尺平衡的是 A.两边各加一个钩码B.两边钩码各向外移动一格C.左边增加一个钩码,右边向外移动一格D.左右两边的钩码各减少一个12.如图12—10所示,一直杆可绕O 点转动,杠杆下端挂一重物,为了提高重物,用一个始终跟杠杆垂直的力使杠杆由竖直位置慢慢转到水平位置,在这个过程中直杆A.始终是省力杠杆B.始终是费力杠杆C.先是省力的,后是费力的D.先是费力的,后是省力的三、作图题13.在图12—11的两个图中,画出各力的力臂.14.如图12—12所示,杠杆的B 端挂一重物,在A 点施加一个最小的力,使杠杆平衡在图中所示的位置上,试画出这个力的示意图.四、计算题15.有一根1.5 m 长的杠杆,左端挂300 N 的物体,右端挂500 N 的物体,若不计杠杆重力,要使杠杆平衡,支点应在什么位置?如果两端各加100 N 的重物,支点应向哪端移动?移动多少?图12—9图12—10 图12—11图12—12三、杠杆(1)一、填空题1.力的作用固定点杠杆绕着转动的固定点使杠杆转动的力阻碍杠杆转动的力从支点到阻力作用线的距离台秤剪刀钳子2.F1L1=F2L20.23.320 N4.①④⑤⑦③⑥⑧②5.0.9 m6.3.18二、选择题7.D 8.D 9.C 10.B 11.C 12.C三、作图题13.略14.略四、计算题15.支点距离左端0.9375 m 支点应向左端移动移动3.75 cm。