acs患者的抗血小板治疗规范

- 格式:ppt

- 大小:3.02 MB

- 文档页数:43

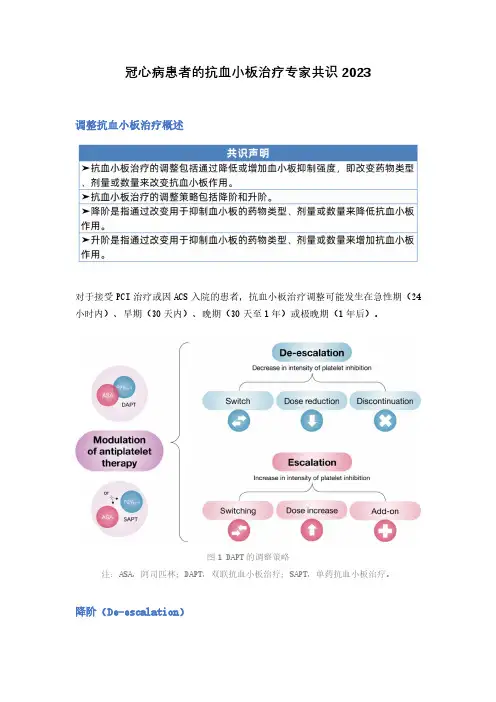

冠心病患者的抗血小板治疗专家共识2023调整抗血小板治疗概述对于接受PCI治疗或因ACS入院的患者,抗血小板治疗调整可能发生在急性期(24小时内)、早期(30天内)、晚期(30天至1年)或极晚期(1年后)。

图1 DAPT的调整策略注:ASA,阿司匹林;DAPT,双联抗血小板治疗;SAPT,单药抗血小板治疗。

降阶(De-escalation)➤当认为抗血小板治疗的出血并发症风险大于血栓并发症风险时,可采用降阶治疗以减少患者出血并发症。

➤降低出血风险可以通过更换为预期抗血小板作用相对较弱的药物、减少剂量或停用抗血小板药物(图2)。

√对于DAPT,转换药物和减少剂量通常仅限于P2Y₁₂抑制剂,尽管理论上阿司匹林也可改变。

√P2Y₁₂抑制剂单药治疗时也可进行转换药物和减少剂量。

√停药通常在DAPT的情况下进行,需要根据医生指示停药,不包括因手术、出血或患者依从性差中断治疗的停药情况。

图2 抗血小板治疗降阶策略注:ASA,阿司匹林;PRA,普拉格雷;CLO,氯吡格雷;TIC,替格瑞洛。

1.转换药物(1)相关定义➤通过转换药物降阶通常是指将强效P2Y₁₂抑制剂(如普拉格雷或替格瑞洛)更换为预期血小板抑制作用相对较弱的P2Y₁₂抑制剂(如氯吡格雷)。

这种情况最有可能发生在最初接受指南推荐DAPT方案(普拉格雷或替格瑞洛)治疗的ACS患者中。

➤可通过检查或根据临床判断来评估或预测换药降阶效果。

√指导换药降阶的检查包括血小板功能检测和基因分型。

√ACS患者DAPT换药研究包括单纯根据临床判断(“非指导”)进行换药或血小板功能检测和基因分型指导的换药。

➤转换药物的最佳时间尚无标准。

√但在非指导换药研究中,P2Y₁₂抑制剂的变化多发生在1个月时(即认为出血风险超过血栓并发症风险)。

√相反,在血小板功能检测和基因分型指导下的换药研究中,这种变化通常发生在更早的时间点,包括PCI后立即换药。

值得注意的是,在PCI围术期换药降阶与血栓相关并发症的增加有关。

近期,法国研究者 Angoulvant 等人在BMJ 杂志上发表文章,以探讨急性冠脉综合征(ACS)最佳双联抗血小板治疗方案。

研究提到,2014 年欧洲心脏病指南建议急性冠脉综合征(ACS)患者应服用双联抗血小板药物12 个月,并提出阿司匹林联合普拉格雷或替格瑞洛的效果优于阿司匹林联合氯吡格雷。

但毫无疑问这两种新型P2Y12 抑制剂均会增加出血风险。

对于普拉格雷,在ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)的老年患者、瘦弱患者和既往有脑血管疾病患者中的出血风险更高。

而替格瑞洛增加非CABG 相关出血风险更为明显。

Swiss 研究纳入了2148 例患者,研究ACS 后普拉格雷或者氯吡格雷联合阿司匹林治疗出血的风险。

结果表明两者之间出血风险无明显差异,但普拉格雷组心脏病死亡率及缺血事件发生率较氯吡格雷组低。

有趣的是,普拉格雷组1 年的非CABG 相关的TIMI 出血事件与TRITON-TIMI 38 研究中发生率相似。

而氯吡格雷组中非CABG 相关的TIMI 出血事件较TRITON-TIMI38 研究发生率高。

主要原因或许是普拉格雷组中患者管理优于氯吡格雷组。

作者认为两者在评估出血风险时,其效应相似。

但至今仍未有对于普拉格雷与替格瑞洛这两种新型P2Y12 抑制剂的临床效果及安全性的头对头研究。

这两个药物的药效动力学及药代动力学不一样,这可以解释在TRITON-TIMI 38 研究和PLATO 研究中的出血风险不一致。

普拉格雷不可逆抑制P2Y12 受体从而缩短血小板寿命,替格瑞洛可逆抑制P2Y12 受体。

这可以解释在CABG 相关TIMI 出血风险中,普拉格雷与氯吡格雷相比出血风险增加。

而在替格瑞洛中并未观察到该现象。

为预防出血,CABG 术前7 天需停用普拉格雷,氯吡格雷需停用5 天,而替格瑞洛需3 天。

故心脏病专家需仔细评估CABG 手术指征并选用合适的抗血小板治疗药物。

Swiss 研究中,71%-75% 患者植入药物支架,随之而来血栓形成风险增加。

2021年ACS合并肾功能不全患者的抗血小板治疗(全文)急性冠脉综合征是在冠状动脉粥样硬化不稳定斑块破裂或糜烂的基础上继发血栓形成、冠状动脉痉挛狭窄甚至闭塞,心肌缺血缺氧而产生的一系列临床综合症。

主要包括不稳定型心绞痛和非ST段抬高型心肌梗死,合称为非ST段抬高型急性冠脉综合症(non-ST segment elevation acute coronary syndrome,NSTEACS);急性ST段抬高型心肌梗死(ST segment elevation acute coronary syndrome,STEACS )。

ACS的治疗原则是尽快恢复血流灌注,预防严重不良反应后果,其中抗血小板治疗是必不可少的重要治理措施。

但是,对于伴有肾功能不全患者来说,因为抗血小板药物在体内的药物代谢动力学和药物效应动力学的改变,导致出血风险增加,所以临床上应密切结合患者肾功能情况合理选择药物及其剂量。

本文旨在通过对国内外近期研究进行分析总结ACS合并肾功能不全患者抗血小板治疗策略。

1.流行病学现状2019年一项前瞻性城乡流行病学研究[1]揭示全球疾病死亡新趋势:心血管疾病是最常见的死亡原因,总占比为40%,低收入和中等收入国家分别为43%和41%,而在高收入国家为23%,这与过去二十年高收入国家心血管疾病死亡率数据相比发生了明显下降。

心血管疾病是全球处于35-70岁阶段内成年人死亡的主要原因。

Baber等研究[2]选择了19832例ACS行PCI治疗患者,其中合并慢性肾功不全的患者占28.3%。

Sattar等人做的一项回顾性队列研究[3]观察了160名接受PCI治疗的ACS合并肾功能不全患者,在住院期间三分之一的患者发生肾功能恶化,经常出现不良事件,住院死亡率高达17.5%。

一项研究[4]表明肾功能不全使ACS患者的心血管病风险更大,预后更差,一旦透析患者出现STEMI或NSTEMI,2年死亡率均超过70%。

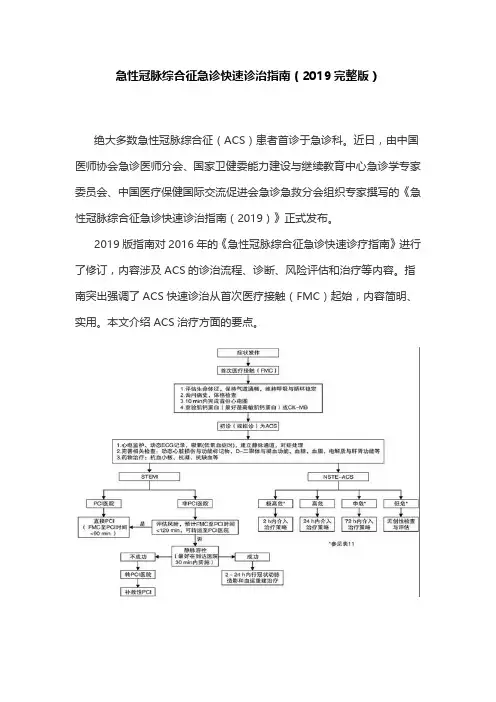

急性冠脉综合征急诊快速诊治指南(2019完整版)绝大多数急性冠脉综合征(ACS)患者首诊于急诊科。

近日,由中国医师协会急诊医师分会、国家卫健委能力建设与继续教育中心急诊学专家委员会、中国医疗保健国际交流促进会急诊急救分会组织专家撰写的《急性冠脉综合征急诊快速诊治指南(2019)》正式发布。

2019版指南对2016年的《急性冠脉综合征急诊快速诊疗指南》进行了修订,内容涉及ACS的诊治流程、诊断、风险评估和治疗等内容。

指南突出强调了ACS快速诊治从首次医疗接触(FMC)起始,内容简明、实用。

本文介绍ACS治疗方面的要点。

图1 ACS诊治流程一、抗栓治疗表1 ACS患者抗血小板治疗表2 ACS患者抗凝治疗1.抗血小板和抗凝药物抗血小板药物:环氧化酶抑制剂(阿司匹林)、P2Y12受体拮抗剂(替格瑞洛、氯吡格雷等)、血小板膜糖蛋白(GP)Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂(阿昔单抗、替罗非班等)。

抗凝药物:普通肝素、低分子量肝素、磺达肝癸钠、比伐卢定。

2.肾功能不全的ACS患者抗血小板与抗凝治疗ACS患者中大约有30%合并肾功能不全,这部分患者的预后更差,院内并发症发生率也更高。

抗血小板药物和抗凝药物的类型和剂量应基于肾功能的评估进行相应调整。

3.血小板减少患者的抗栓治疗ACS患者接受抗栓治疗时,若出现血小板减少<100×10^9/L(或者较血小板计数基础值下降>50%),应暂停普通肝素、低分子肝素或其他肝素类药物,观察病情变化。

如治疗前有明确的血小板减少至30×10^9/L~40×10^9/L,抗栓治疗要慎重,选择对血小板减少影响最小的药物,并在治疗过程中密切监测血小板计数和出血倾向。

二、急诊再灌注治疗STEMI患者的早期再灌注治疗至关重要,主要包括经皮冠状动脉介入治疗(PCI)和经静脉溶栓治疗,少数患者需要紧急冠状动脉旁路移植术(CABG)。

1.溶栓治疗STEMI患者的溶栓治疗:溶栓治疗快速、简便,在不具备PCI条件的医院或因各种原因使FMC至PCI时间明显延迟时,对有适应证的STEMI 患者,静脉内溶栓仍是好的选择,且院前溶栓效果优于入院后溶栓。

2024年抗血小板治疗新规定(全文) 2024年抗血小板治疗新规定(全文)前言为了优化抗血小板治疗方案,提高临床治疗效果,降低心血管事件风险,我国在充分借鉴国际指南的基础上,结合国内临床实践经验,制定了2024年抗血小板治疗新规定。

本规定旨在为临床医生提供更为明确的治疗指导,确保患者得到合理、有效的抗血小板治疗。

新规定概览1. 适应症1.1 急性冠脉综合征(ACS)- 所有ACS患者,无论是否进行介入治疗,均应接受抗血小板治疗。

- 对于拟行PCI的患者,应在术前至少服用阿司匹林和氯吡格雷各300mg。

1.2 稳定性冠心病(CAD)- 所有CAD患者,在进行药物治疗时,应考虑添加抗血小板治疗。

1.3 缺血性卒中- 所有缺血性卒中患者,在发病后应立即开始抗血小板治疗。

2. 药物选择2.1 阿司匹林- 阿司匹林剂量调整为:每日75-300mg。

2.2 氯吡格雷- 氯吡格雷剂量调整为:每日75mg。

2.3 替格瑞洛- 替格瑞洛剂量调整为:每日90mg。

2.4 达比加群- 达比加群剂量调整为:每日150mg。

3. 治疗时长- 急性冠脉综合征患者,抗血小板治疗时长至少为12个月。

- 稳定性冠心病患者,抗血小板治疗时长至少为24个月。

- 缺血性卒中患者,抗血小板治疗时长至少为24个月。

4. 特殊情况处理4.1 出血风险- 对于存在出血风险的患者,应根据个体情况,权衡利弊,调整抗血小板治疗方案。

4.2 药物过敏- 对于阿司匹林、氯吡格雷等抗血小板药物过敏的患者,可考虑使用替代药物,如替格瑞洛、达比加群等。

4.3 合并疾病- 对于合并肾脏疾病、肝脏疾病、胃肠道疾病等患者,应根据病情,调整抗血小板治疗方案。

结语2024年抗血小板治疗新规定的出台,为我国临床医生提供了更为明确的抗血小板治疗指导,有利于提高治疗效果,降低心血管事件风险。

在实际应用过程中,医生应结合患者具体情况,个体化调整治疗方案,确保患者获得最佳治疗效果。

中国急诊急性冠状动脉综合征患者抗血小板治疗的临床实践指南中国急诊急性冠状动脉综合征(ACS)患者抗血小板治疗的临床实践指南引言:急性冠状动脉综合征是一种严重的心血管疾病,包括不稳定型心绞痛和非ST 段抬高型心肌梗死。

患者在急诊中往往需要紧急处理,其中抗血小板治疗是最重要的一环。

本文基于国内外文献和临床经验,总结了中国急诊急性冠状动脉综合征患者抗血小板治疗的临床实践指南。

一、抗血小板药物的选择:目前,常用的抗血小板药物包括阿司匹林和氯吡格雷。

根据患者具体情况,选择适当的抗血小板药物是十分重要的。

1. 阿司匹林:阿司匹林是急性冠状动脉综合征患者的首选抗血小板药物。

常用剂量为75-100mg/日。

对于对阿司匹林过敏或不能耐受的患者,可选择其他抗血小板药物。

2. 氯吡格雷:氯吡格雷是一个适用于急性冠状动脉综合征患者的另一种常用抗血小板药物。

对于有高风险特点的患者(如存在糖尿病、高龄、多支血管病变)或同时使用支架术的患者,可以考虑联合使用氯吡格雷与阿司匹林,减少心脏相关的不良事件。

二、抗血小板治疗的持续时间:对于急性冠状动脉综合征患者,抗血小板治疗的持续时间也是至关重要的。

根据不同患者的风险评估,抗血小板治疗的持续时间会有所不同。

1. 高危患者:对于高危患者,一般需要至少12个月的双抗血小板治疗,并且要根据患者的临床情况进行密切监测。

治疗的剂量和使用的药物也需要根据患者的情况进行调整。

2. 低危患者:对于低危患者,可以根据具体情况考虑适当缩短抗血小板治疗的持续时间。

但是,一般仍建议至少6个月的抗血小板治疗。

三、抗血小板药物使用策略:除了选择合适的抗血小板药物和确定治疗持续时间之外,还需要制定合适的抗血小板药物使用策略,以确保患者获得最佳的治疗效果。

1. 急诊期间使用抗血小板药物:在急诊期间,患者需要尽早使用阿司匹林,并考虑使用300mg的负荷剂量,以迅速达到治疗效果。

此外,对于有PCI需求的患者,应在术前72小时内使用氯吡格雷,并酌情考虑300mg的负荷剂量。