应用于管道内检测的智能巡检机器人设计

- 格式:doc

- 大小:214.50 KB

- 文档页数:4

管道巡检机器人的设计与实现随着工业自动化的不断发展,各行各业对于机器人的需求也越来越高。

在石油、化工等行业中,管道的巡检一直是一项重要且繁琐的工作。

传统的管道巡检方式需要人工参与,不仅费时费力,而且存在安全隐患。

因此,设计并实现一款管道巡检机器人成为了行业内的迫切需求。

一、设计理念管道巡检机器人的设计理念是结合机器人技术与无人机技术,通过对管道进行全方位的巡检,确保管道的正常运行。

机器人需要具备自主导航、障碍物避让、安全监测等功能,以应对复杂和危险的工作环境。

二、关键模块(一)自主导航模块:机器人需要通过激光雷达、视觉传感器等设备获取周围环境的信息,并通过内置的导航系统确定行进路径。

同时,机器人需要具备SLAM(Simultaneous Localization and Mapping,同时定位与地图构建)能力,以保证行进轨迹的准确性和稳定性。

(二)机械臂模块:为了能够对管道进行全方位的巡检,机器人需要搭载灵活且可伸缩的机械臂。

机械臂上配备摄像头、传感器等设备,可以对管道的细节进行检查和记录。

机械臂模块还需要具备深度学习算法,能够对检测到的异常情况进行分析和预警。

(三)传感器模块:机器人需要搭载各种传感器,如温度传感器、振动传感器、气体检测传感器等,以实时监测管道的运行状态。

这些传感器要能够准确感知管道内部的各项指标,并将数据传输给控制中心,以便对异常情况及时处理。

(四)通信模块:机器人要能够与控制中心实时进行数据交互和信息传输。

通过无线通信技术,机器人可以将巡检数据、管道状态等信息上传到云端,以供后续的数据分析和处理。

三、实现技术(一)导航定位技术:利用激光雷达、视觉传感器等设备获取机器人周围环境的信息,通过内置的导航系统进行路径规划和优化,从而实现自主导航的能力。

(二)机械臂技术:采用灵活且可伸缩的机械臂,通过精确控制机械臂的运动,实现对管道的巡检。

同时,机械臂上配备的摄像头、传感器可以获取管道内部的详细信息。

智能管道巡检机器人的设计与制造随着科技的发展,人们对于提高工作效率和减少人为因素的需求越来越高。

而在工业生产和建筑施工中,很多需要人工巡检的地方如狭窄、高空、高温、高压等,都存在安全隐患,而且对于人力资源的要求也相对较高。

在这极具挑战性的环境下,智能管道巡检机器人的应用,即成为解决这些问题的新途径。

一、设想与需求管道巡检机器人的应用场景广泛,涉及到许多领域。

比如,供水、供气、供热等城市基础设施、石油、天然气、化工、电力等工业领域、以及建筑施工中的给排水、通风、暖通等。

在设想与需求阶段中,我们要考虑:1.管道环境:包括管道长度、直径、曲率、弯曲、污染程度、液位高度等。

2.巡检内容:包括漏水、泄露、损坏、磨损、腐蚀、结构泄漏等情况。

3.机器人需具备的功能:包括自主导航、成像、检测、采集数据、分析、处理成果等。

二、机器人设计在机器人设计阶段,我们需要从机械、电子、控制、软件等多个方面进行设计。

下面分别介绍这些方面的设计思路。

1.机械设计机械设计是机器人设计的基础,主要包括机器人外壳、车轮、传动、搭载物等。

由于机器人要在不同直径和长度的管道中自主导航,因此其外形要尽量简洁、圆润,且便于提取和维修。

车轮作为机器人的移动部分,其直径大小需要根据巡检管道的直径大小来设计。

并且,机器人车轮表面需要具备摩擦力,以避免在移动过程中滑行或擦伤管道。

传动是机器人的核心部件,其运动直接影响到机器人的工作效率和精度。

设计传动系统时需要选用精密制造的轴承和电机,使数据采集过程中的误差最小。

此外,机器人的传动系统应该具备保持一定速度的能力,并能够自动调整工作状态。

2.电子设计电子设计是机器人设计的另一重要部分,它主要包括机器人控制中心、电池、摄像头、传感器等设备。

这些设备协同工作,能够保障机器人在巡检管道时获取全面准确的数据。

例如,采用高清摄像头,能够实时传输巡检过程的视频图像;同时配备传感器则能够“看到”并记录管道中的情况,并将数据传输至控制中心进行分析和处理。

基于机器人的海底油气管道巡检机器人设计随着人类对于能源需求的不断增长,海底油气开发已经成为了一项重要的能源供应方式。

然而,海底油气开发面临着很大的风险,其中之一就是海底油气管道的损坏问题。

在深海环境下,海底油气管道受到的自然因素影响非常大,比如海浪、海流、海底地震等等,这些都可能导致管道受损。

为了解决这一问题,研发一种基于机器人的海底油气管道巡检机器人已经变得非常必要。

这种机器人能够在海底环境下进行巡检任务,及时发现管道损坏并进行修补,保证海底油气开发的安全。

一、机器人系统的设计机器人设计是基于深海环境下的实际需求。

对于机器人的设计,需要考虑以下几个方面的因素:1.机器人外形尺寸适宜于在狭窄的海底油气管道内部进行巡检和修补作业。

2.机器人应该配备多种传感器和探测设备,能够识别不同类型的管道损伤并进行修补。

3.机器人应该具备自主导航和避障能力,能够在深海环境下进行长时间工作。

4.机器人需要搭载电池和维修设备,能够在海底进行保养和维护。

因此,机器人系统应该包括以下几个模块:1.机械机构模块机械机构模块包括机器人外壳、行动系统和机械臂等组成部分。

机器人外壳应该小巧轻便,以适应各种狭窄的海底油气管道内部环境。

行动系统应该能够实现在不同方向的移动,在海底进行长时间工作。

机械臂应该具有良好的力量和灵活性,能够在海底对各种不同类型的管道损伤进行维修。

2.控制器机器人的控制器应该是一个模块化的设计,以便于集成多种控制器。

应该具备高精度控制和多任务运作的能力,能够实现机器人的自主导航和避障等功能。

3.传感器和探测器机器人应该配备多种传感器和探测器,以便能够检测不同类型的管道损伤。

例如,声学传感器能够检测管道内部的声音反射变化,磁力传感器能够检测管道表面的磁场变化,光学传感器能够检测管道的表面材质变化等等。

4.电源和维修设备机器人需要搭载电池以提供动力,同时还应该搭载维修设备,方便在深海环境下进行保养和维护。

二、关键技术分析为了完成机器人系统的设计,需要考虑以下几个关键技术:1.机器人的自主导航与避障机器人需要具备自主导航和避障能力,能够在深海环境下进行长时间工作。

基金项目:国家自然科学基金青年基金项目(51806063,51736005,51604289和51906124);国家能源集团科技创新项目(GJNY-20-09-1、GJNY-19-08);国电电力发展股份有限公司科技创新项目(GDDL-20-17)作者简介:赵俊杰(1985-),男,高级工程师,博士,2012年毕业于清华大学能源与动力工程系,现任国电内蒙古东胜热电有限公司总工程师,主要研究两相流、纳米隔热、火电厂运行节能优化与人工智能火电厂。

Tel:138****8297,E-mail:*********************1引言随着工业互联网、泛在物联网、机器人、人工智能、工业4.0等技术和概念的深入推进,机器代人、算法代大脑的应用在智慧工厂生产、检修、巡检等各个专业快速涌现[1-4]。

对于热力发电公司生产运营而言,一大痛点就是非供热期仍需派检查人员进入狭窄、昏暗、不透气的热网管道内检查缺陷,存在检查质量差、漏检严重、成本高昂、人员安全风险大等问题[3-7]。

现在市场上的管道巡检机器人均为有线传输设备,机器人无法拖拽数百米的线缆深入管道内部[5-8]。

极少数的无线机器人深入管道内部距离非常短,数据传输、传动系统及供电等诸多技术尚未突破,无法胜任长距离、高复杂度的大型热网管道内部巡检工作[6-10]。

因此,有必要结合工业互联网、物联网、机器人、人工智能等先进技术,开发智能巡检系统,用机器人巡检和算法识别代替人的巡检,实现远距离、各种类型的供热管网、危险复杂环境的安全态势感知和智能诊断报警,提升供热公司的风险管控能力,同时降低管道挖掘检查的工作量和检查成本。

本研究针对非供热期城市热网管道缺陷检查的业务,分析采用智能巡检机器人取代人工检查的可行性、功能需求、结构设计和智能技术应用,以提升热网管道内部巡检的质量、效率和全覆盖性,提高冬季居民供热稳定性和安全性。

本文的分析有助于了解新一代的热网管道巡检智能机器人结构设计、功能和新技术应用,通过实现多种尺寸热网管道内部缺陷的巡检,全面提升对热网管道管壁减薄、裂纹和腐蚀等缺陷的感知识别能力,极大地降低了现场工作人员的劳动强度和危险性。

一、地下管道检测机器人发展现状按照行走机构的类型,可将管内作业机器人行走机构分为轮式、履带式、蠕动式等几类。

轮式行走机构图1(a)轮式行走机构轮式机构管内作业机器人的基本形式如图1(a)所示。

对此类机器人的研究相对较多。

机器人在管内的运动,有直进式的(即机器人在管内平动),也有螺旋运动式的(即机器人在管内一边向前运动,一边绕管道轴线转动);轮的布置有平面的,也有空间的。

一般认为,平面结构的机器人结构简单,动图1(b)自来水管道检测轮式机器人作灵活,但刚性、稳定性较差,而空间多轮支撑结构的机器人稳定性、刚性较好, 但对弯管和支岔管的通过性不佳。

图1(b)为英国的PEARPOINT有限公司开发的自来水管道检测轮式机器人,可在以φ135~375mm的管径内直线行走,行走速度为0~12m/min。

履带式行走机构图2(a)履带式行走机构图2(b)海水管道检测履带式机器人图2(a)是履带式行走机构的基本形式。

这种类型的管内机器人在油污、泥泞、障碍等恶劣条件下达能到良好的行走状态,但由于结构复杂,不易小型化,转向性能不如轮式载体等原因,此类机器人应用较少。

图2(b)是日本关西电力株式会社开发的适用于管径Φ288~388mm、管长100m的海水管道检查履带式机器人,该机器人通过沿径向分布的履带在水平管和垂直管内自主行走,移动速度为5m/min。

整个地下输气管道检测维修用移动机器人系统由三大部分组成:(1)履带式移动机器人。

机器人小车上装有CCD摄像机,并可根据需要加挂其它检测单元。

(2)圆盘式收放线装置。

移动机器人通过电缆进行控制,视觉等信号也通过该线缆传输到控制计算机。

(3)控制单元。

其主体为一台工业控制计算机,负责整个机器人系统的控制、显示及信息存储等工作。

操作人员通过界面完成所有操作。

控制单元与收放线装置安装在一个专门设计的手推车体上,便于移动。

蠕动式行走机构图3 蠕动式行走机构蠕动式行走机构如图3所示。

基于STM32和OpenMV的水下机器人管道巡检系统设计目录一、项目概述 (2)二、系统架构设计 (3)三、硬件设计部分 (4)1. STM32处理器选型及配置 (6)2. 水下机器人机械结构设计 (8)3. 传感器模块选型及应用设计 (9)四、软件设计部分 (10)1. OpenMV视觉识别模块设计 (12)a. 图像采集与处理模块设计 (13)b. 目标识别与定位算法设计 (15)c. 图像传输与处理优化策略 (16)2. 路径规划与控制系统设计 (18)a. 自主巡航路径规划算法设计 (19)b. 遥控操作与控制系统设计 (20)c. 异常情况处理机制设计 (22)五、通讯系统设计 (23)1. 水下通信模块设计 (25)a. 水声通信模块设计原理及实现方案 (26)b. 其他水下通信方式研究及选型依据 (27)2. 地面站通信系统构建方案探讨与实施细节展示环节介绍等内容安排说明28一、项目概述随着科技的快速发展,水下机器人技术已成为海洋资源开发、水下探测与监测领域的重要技术手段。

“基于STM32和OpenMV的水下机器人管道巡检系统设计”旨在结合先进的微控制器STM32与OpenMV 视觉处理技术,构建一套高效、智能的水下机器人管道巡检系统。

本项目的实施,对于提高管道巡检效率,及时发现潜在隐患,保障管道安全运行具有重要意义。

该项目旨在设计一个自动化、智能化的水下机器人,使其能够在复杂的管道环境中自主巡航,完成管道状况检测、环境数据采集等任务。

系统主要组成部分包括水下机器人本体、STM32微控制器、OpenMV 视觉处理模块以及其他辅助模块如传感器、通信模块等。

STM32作为机器人的大脑,负责控制机器人的各项功能;OpenMV则用于图像采集与处理,帮助机器人实现目标识别、障碍避免等功能。

本项目的设计目标是实现一个可靠、高效、智能的水下机器人管道巡检系统。

通过本系统的实施,可以实现对管道内部状况的非接触式检测,有效避免传统人工巡检带来的安全隐患和效率低下的问题。

智慧管道巡检系统设计方案设计方案:智能管道巡检系统背景:管道是现代城市基础设施中不可缺少的一部分,用于输送水、气、油、电力等各种资源。

在日常使用中,管道存在着磨损、老化、泄漏等问题,需要进行定期巡检和维护。

传统的巡检方法耗时耗力,并且效率低下。

因此,设计一套智能管道巡检系统,能够提高巡检效率和准确性,具有重要的现实意义。

设计目标:1. 提高巡检效率:通过智能化技术实现自动化巡检,减少人力和时间成本。

2. 提高巡检准确性:通过精确的数据采集和分析,减少人为差错。

3. 提供实时监测:及时发现管道问题,避免事故发生。

设计方案:1. 嵌入式传感器:在关键位置安装嵌入式传感器,可实时监测管道运行状态,如温度、压力、阻塞情况等。

2. 网络通信模块:传感器通过网络通信模块将采集到的数据传输至管道巡检系统服务器,实现实时数据传输。

3. 数据存储与处理:巡检系统服务器负责接收、存储和处理传感器数据,采用大数据分析技术对数据进行处理和分析,了解管道承载能力,预测故障概率。

4. 监控与告警系统:巡检系统服务器与监控中心进行连接,如果监测到异常情况、故障或预警信号,即时向监控中心发送告警信息,以便及时处理。

5. 智能巡检机器人:配备智能机器人,能够根据预设巡检路线,通过携带的传感器和摄像头对管道进行实时巡检和照片拍摄。

6. 数据分析与决策支持系统:通过传感器数据和机器学习算法,对管道的运行状态进行监测和分析,并提供决策支持,辅助运维人员制定合理的维护计划。

效果预期:1. 提高巡检效率:系统实现自动巡检,无需人工操作,节约时间和人力成本。

2. 提高巡检准确性:借助传感器和摄像头,能够实时监测管道的运行状态,减少巡检漏检和巡检误差。

3. 提供实时监测:通过实时数据传输和告警系统,能够及时发现管道问题,及早采取措施,避免事故发生。

4. 数据分析支持:通过数据分析与决策支持系统,能够帮助运维人员了解管道状态和维护需求,提供合理的决策支持。

人工智能与机器人技术在管道巡检中的应用研究摘要:管道巡检是维护和管理各类管道设施的关键任务。

随着人工智能和机器人技术的快速发展,其在管道巡检中的应用研究成为研究的热点。

本文综述了人工智能与机器人技术在管道巡检中的应用现状和发展趋势,并分析了其带来的优势和挑战。

通过引入人工智能和机器人技术,管道巡检可以实现自主化、高效化和精准化,提高巡检效率和准确性。

然而,人工智能的应用也面临着数据隐私、安全性以及道德和伦理等方面的挑战。

未来的研究方向包括提高巡检设备的定位精度、数据融合和智能决策算法的研究,以进一步提升管道巡检的效能。

一、引言管道是现代工业和城市建设中不可或缺的重要设施,如石油管道、天然气管道、水暖管道等。

管道巡检作为一项重要的管理和维护任务,旨在保障管道设施的正常运行和安全性。

长期以来,人们主要依靠人工巡检方式,但该方法效率低下、耗时长,且存在着安全风险。

而近年来,随着人工智能和机器人技术的快速发展,其在管道巡检中的应用逐渐引起了研究者的关注。

二、人工智能在管道巡检中的应用现状人工智能技术包括机器学习、计算机视觉、自然语言处理等,这些技术可以赋予巡检设备感知、认知和决策能力,实现自主化和智能化的巡检过程。

目前,人工智能在管道巡检中的应用主要集中在以下几个方向。

1. 图像识别和目标检测利用计算机视觉和机器学习技术,巡检设备可以对管道表面进行图像识别和目标检测。

例如,利用深度学习算法可以实现对管道表面裂纹、腐蚀等缺陷的识别和定位,大大提高了巡检的精准性和效率。

2. 数据处理和分析通过人工智能技术,巡检设备可以对大量的巡检数据进行处理和分析,提取出有价值的信息。

例如,利用机器学习算法可以对巡检数据进行分类和聚类,发现潜在的问题和异常情况,为后续的维修和管理提供指导和决策依据。

3. 路径规划和定位巡检设备需要在管道系统中自主进行移动和导航,因此,路径规划和定位是实现自主化巡检的关键技术。

人工智能与机器人技术可以通过融合GPS、惯性导航、视觉定位等多种技术,实现对巡检设备的准确定位和路径规划,提高巡检的精度和效率。

管道探伤智能机器人设计方案1.1 管道探伤机器人设计背景及意义随着交通、石油、化工以及城市建设的飞速发展,管道作为一种经济、高效的物料长距离运输手段而倍受人们的关注,被广泛的铺设于世界各地、陆地、海洋等环境中。

我国从20世纪70年代开始油气管道的大规模建设,截止到目前,国已建油气管道的总长度约6万千米,逐渐形成了区域的油气管网供应格局,中国的管道工业得到了极大的发展。

本课题中所研究的管道探伤机器人也是应用在特殊作业环境下的一类特种机器人,其可以沿管道壁行走,通过携带的机电仪器,能够完全自主或在人工协助下完成特定的管道作业,包括管道腐蚀程度、裂纹、焊接缺口的探伤检测,以及对焊接缝防腐补口等处理。

既然管道在工业现场中有着如此广泛的应用,其安全运行问题也越来越受到人们的重视。

一旦管道破损,仅维护抢修的成本巨大,从中泄露的物质会对周围的生态环境及人类生命安全造成威胁。

如果能够及时发现并确定泄漏点,就能有效地减轻泄漏事故造成的损失和危害。

然而由于管道埋地较深,通过常规的巡线检测方法很难步到泄漏点,另外长输管道距离长,沿途多为荒漠、沼泽或河流,而检测方法多为人工定期巡检,这都限制了泄漏检测与定位的实时性,准确性。

因此,管道的维护管理、泄漏的检测、保障管道安全运行已成为界上重要的研究课题并日益受到重视。

管道探伤机器人作为一类特种机器人,正是在这样的环境下应运而生,管道探伤机器人的优点在于它不仅具有探伤质量高、作业速度快等优点,而且使操作检测人员免受大剂量射线的辐射之苦。

因此管道探伤机器人有着广阔的应用前景。

1.2 管道探伤机器人的国外发展现状管道探伤机器人是目前智能机器人研究领域的热点问题之一。

近几十年来,核工业、石油工业的迅猛发展为管道探伤机器人提供了广阔的应用前景。

由于大量地下、海底管线的维护需要刺激了管道探伤机器人的研究。

从20世纪70年代起,国外许多研究人员就针对管道探伤机器人提出了大量的设计方案并对其能够实现的功能进行不断地补充和完善,这些研究成果对管道探伤机器人的技术改进和应用场合的扩展起到巨大的推动作用。

一种伸缩支撑式双目无线管道探测机器人的设计与实现引言管道作为工业生产中常用的设备,其安全运行和检测至关重要。

传统的管道检测方式需要人工操作,效率低下且存在一定的安全风险。

设计一种能够自主检测管道的机器人成为了工程技术领域的研究热点之一。

本文提出了一种伸缩支撑式双目无线管道探测机器人的设计方案,该方案将通过对机器人的结构设计、传感器选择和控制系统进行论述,并对其实现过程进行详细分析。

一、机器人的结构设计1.1 结构基本原理该机器人采用伸缩式支撑结构,能够根据管道的直径自动调节支撑长度,保证机器人在管道内的稳定运动。

机器人配备双目摄像头,能够实时捕捉管道内的情况,并通过无线传输的方式将图像传输至操作端。

1.2 结构材料与零部件机器人的支撑结构采用轻质耐腐蚀的铝合金材料,同时搭配高强度的塑料零部件,以确保机器人在不同环境下的稳定性和耐用性。

为了降低机器人的重量,提升灵活性,机器人还采用了碳纤维材料进行部分替代。

1.3 结构特点与优势该机器人的伸缩支撑结构能够适应不同直径的管道,保证机器人的稳定运动,双目摄像头能够提供管道内的双向视角,为操作端提供更加全面的信息。

机器人的结构设计也充分考虑了材料的轻量化和耐用性,为机器人的运动和使用提供了更加可靠的保障。

二、传感器选择2.1 视觉传感器机器人配备了双目摄像头,能够提供管道内的立体视角,实时捕捉管道内的情况。

该摄像头具备高清晰度的拍摄能力,能够在暗光环境下提供清晰的图像,为操作端提供有效的信息。

2.2 环境传感器机器人还搭载了温度传感器、湿度传感器等环境传感器,能够实时感知管道内的环境情况,为操作端提供管道内部的实时环境数据,保障操作人员的安全。

2.3 传感器的优势通过配置以上传感器,机器人能够提供管道内部的立体视角和环境数据,为操作端提供了全面的信息,保障了管道检测工作的高效进行。

三、控制系统设计3.1 控制系统框架机器人的控制系统采用了嵌入式控制系统,配置了动态平衡控制器和无线通讯模块。

智能管道检测机器人设计与技术研究智能管道检测机器人是一种使用先进的技术设备和自动化控制系统,能够完成管道内部检测的一种先进设备。

随着城市化进程的不断加快,以及各类管道设施的完善,智能管道检测机器人的应用也越发广泛,其技术的研究也越来越成熟和完善。

一、智能管道检测机器人的概述智能管道检测机器人主要是通过机器人平台和自动化控制系统协作完成对管道内部信息的数据采集和处理。

其核心部分是机器人平台,包括传动系统、电源系统等,同时也包含大量的传感器和数据采集设备,能够对管道内部的数据进行高效采集和处理。

智能管道检测机器人的可移动性和灵活性也是其优势之一,能够适应不同直径和弯曲度的管道。

二、智能管道检测机器人的技术研究1. 机器人平台智能管道检测机器人要求能够在管道内部移动,所以需要平台具有一定的机动性能,同时也需要具有高效运动控制功能。

此外,还需要在运动时能够对下一个位置进行预测,以保证机器人能够坚持正确的位置,并对运动路径进行优化。

2. 传感器技术传感器是智能管道检测机器人的核心部分,能够通过多种传感器采集不同的数据,比如高清视频、热图、激光扫描等技术。

这些不同的传感器能够实现多种数据整合、融合、采集、分析和处理,从而实现对管道内部信息的全面把握。

3. 自动化控制技术智能管道检测机器人还需要高效的自动化控制技术,以实现精确的运动、功耗管理和传感器数据采集等功能。

此外,还需要能够对管道内部数据进行高效的处理和分段,使得数据便于后续的分析和处理。

三、智能管道检测机器人应用前景智能管道检测机器人具有广阔的应用前景,其应用主要可以在国民经济各个领域,比如城市公用设施、工厂化学管道、石油天然气管道、医疗管道等方面。

另外,随着智能设备和数字化工业的发展,智能管道检测机器人还将逐渐实现自主定位,自主控制,甚至实现“精准施工”,让人们的生活更加安全、便捷。

总之,智能管道检测机器人作为一种高性能的工业智能设备,能够为各个工业领域的管道检测提供快速、准确和安全的保障,具有非常广阔的应用前景。

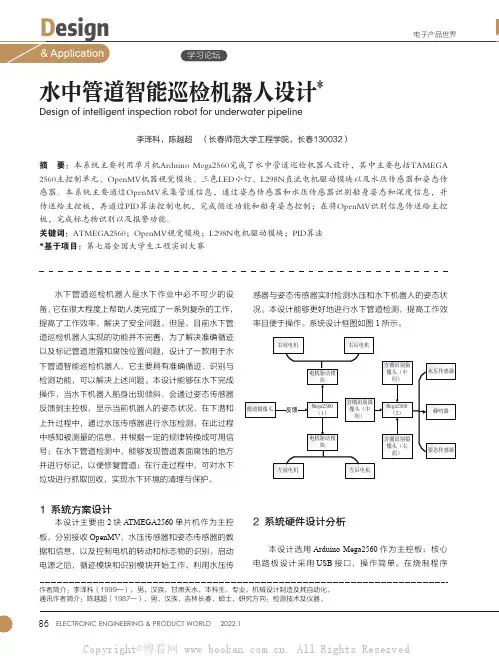

水中管道智能巡检机器人设计

摘要

针对水中管道巡检复杂20,技术落后的现状,本设计拟研制一种先进、灵活、高效的水中管道智能巡检机器人.基于VSLAM、机器视觉技术和六轴控制系统,本机器人体系结构由机器人本体、激光测距雷达、多核处理器、超声波测距传感器4大部分组成。

首先,本机器人可以通过机器视觉与激光测距雷达构建三维环境地图,回放管道内病害状态;其次,本机器人可以通过六轴控制系统实现灵活的操作;最后,本机器人巡检时可以通过超声波测距传感器实时采集管道内病害状态,使病害检测可临场更新,提升巡检效率。

实验结果表明,本机器人在水中管道的巡检中具有较高的准确率和稳定性,使得水中管道智能巡检更加可靠且准确无误。

1绪论

水中渠道的巡检是当前水利管理行业的一个热点,它不仅能够发现病害早期症状,并且能够针对性检测并预防渠道的破坏,从而延长其使用寿命与安全性,提高渠道的使用效益。

然而,对水中渠道进行检查,传统的方法存在诸多的局限性,其中最主要的问题就是它既昂贵又费时间,而且缺少全面性查看管道状况的手段。

此外,对检查人员提出了更高的安全性要求。

1引言管道运输是当今五大运输方式之一,已成为油气能源运输工具。

目前,世界上石油天然气管道总长约200万km,我国长距离输送管道总长度约2万km。

国家重点工程“西气东输〞工程,主干线管道(管径1118mm)全长4167km,其主管道投资384亿元,主管线和都市管网投资将突破1000亿元。

世界上约有50%的长距离运输管道要使用几十年、甚至上百年时刻,这些管道大都埋在地下、海底。

由于内外介质的腐蚀、重压、地形沉落、塌陷等缘故,管道不可防止地会出现损伤。

在世界管道运输史上,由于管道泄漏而发生的恶性事故触目惊心。

据不完全统计,截至1990年,国内输油管道共发生大小事故628次。

1986到2b00年期间美国天然气管道发生事故1184起,造成55人死亡、210人受伤,损失约2.5亿美元。

因此,研究管道无损检测自动化技术,提高检测的可靠性和自动化程度,加强在建和在役运输管道的检测和监测,对提高管线运输的平安性具有重要意义。

1.1管道涂层检测装置的开展、现状和前景管内作业机器人是一种可沿管道自动行走,携有一种或多种传感器件和作业机构,在远控操纵或计算机操纵下能在极其恶劣的环境中进行一系列管道作业的机电仪一体化系统.对较长距离管道的直截了当检测、清理技术的研究始于本世纪50年代美、英、法、德、日等国,受当时的技术水平的限制,要紧成果是无动力的管内检测清理设备——PIG,此类设备依靠首尾两端管内流体的压力差产生驱动力,随着管内流体的流淌向前移动,并可携带多种传感器.由于PIG本身没有行走能力,其移动速度、检测区域均不易操纵,因此不能算作管内机器人.图1所示为一种典型的管内检测PIG[5].这种PIG的两端各安装一个聚氨脂密封碗,后部密封碗内侧环向排列的伞状探头与管壁相接触,测量半径方面的变形,并与行走距离仪的旋转联动,以便使装在PIG内部的记录仪记录数据.它具有沿管线全程测量内径,识不弯头部位,测量凹陷等变形部位及管圆度的功能,并能够把测量结果和检测位置一起记录下来.70年代以来,石油、化工、天然气及核工业的开展为管道机器人的应用提供了宽广而诱人的前景,而机器人学、计算机、传感器等理论和技术的开展,也为管内和管外自主移动机器人的研究和应用提供了技术保证.日、美、英、法、德等国在此方面做了大量研究工作,其中日本从事管道机器人研究的人员最多,成果也最多。

一种伸缩支撑式双目无线管道探测机器人的设计与实现一、引言随着科技的不断进步,机器人技术已经在各个领域得到了广泛应用,其中包括在管道探测领域。

传统的管道探测方法存在着人力不足、工作效率低、安全风险大等问题。

设计一种能够自主进行管道探测的机器人成为了现实需求。

本文将介绍一种伸缩支撑式双目无线管道探测机器人的设计与实现。

该机器人具有双目摄像头,能够通过无线连接实现远程控制,具有伸缩支撑功能,能够适应不同直径的管道。

通过该机器人,可以实现对各种类型管道的快速、准确的探测,提高工作效率,降低安全风险。

二、设计方案1. 结构设计伸缩支撑式双目无线管道探测机器人采用轮式结构,主要由车身、伸缩支撑装置及控制系统组成。

车身部分包括机器人主体、电池、电机及摄像头等。

伸缩支撑装置采用可伸缩的结构,能够根据管道直径进行伸缩调节,从而保证机器人能够适应不同直径的管道。

控制系统采用无线遥控的方式,可以方便地对机器人进行远程控制。

2. 功能设计(1)双目摄像头:机器人配备双目摄像头,能够实现对管道内部的双重视角观测,并将采集到的图像数据传输至控制中心。

(2)伸缩支撑功能:机器人具有伸缩支撑装置,能够根据管道直径进行伸缩调节,从而能够适应不同直径的管道。

(3)无线遥控:机器人采用无线遥控的方式进行控制,操作人员可以在安全区域对机器人进行远程控制,提高工作安全性。

(4)数据传输:机器人通过无线连接将采集到的图像数据传输至控制中心,实现实时监控和数据采集。

三、实现方法伸缩支撑装置由伸缩支架和支撑脚两部分组成。

伸缩支架采用多段式设计,通过伸缩杆的伸缩,能够实现对管道直径的伸缩适应。

支撑脚采用独立可调节式设计,能够保证机器人在管道内部稳定运行。

(2)无线通讯模块:机器人采用无线通讯模块,能够实现与遥控器的无线连接,方便操作人员进行远程控制。

(3)图像处理模块:机器人配备图像处理模块,能够对采集到的图像数据进行处理,提取出有用信息并传输至控制中心。

应用于管道内检测的智能巡检机器人设计

作者:黄庆典李琪

来源:《科技创新与应用》2019年第22期

摘 ;要:针对传统的管道检测方法效率低下、检测结果失真的问题,文章基于机械原理、高频通讯技术以及传感器技术设计一种应用于管道内检测的智能巡检机器人,可以通过调整轮子的跨度实现适应不同管径的管道,并且检测数据在上位机系统可直观反映管道内的状态。

关键词:管道;检测;机器人;stm32;系统

中图分类号:TP242 文献标志码:A ; ; ; 文章编号:2095-2945(2019)22-0101-02

Abstract: In order to solve the problems of low efficiency and distortion of detection results of traditional pipeline detection methods, an intelligent inspection robot used in pipeline detection is designed based on mechanical principle, high frequency communication technology and sensor technology. The pipe can be adapted to different diameters by adjusting the span of wheels, and the detection data in the host computer system can directly reflect the state of the pipeline.

Keywords: pipeline; detection; robot; stm32; system

前言

信息的传输、能源的输送都几乎离不开管道,城市或工厂这些人口密集的区域,更是在地下汇集了大量的管道[1]。

由于管道埋于地下,在长期使用过程中,管道会受到外力的挤压,包括管道内外,因此相关部门都需要定期检查与维护管道。

检查的方法通常是每隔一段距离挖一个比较大的口径的作业区,在两个作业区的位置分别利用仪器进行检测,进而推断两个作业区之间的管道的状况。

该方法存在着较多的不足,第一,挖较多的作业区会对交通造成很大的不便,容易造成交通事故,第二,如果遇上雨天,作业区容易积水,既延长了检查作业的时间,还增加了管道锈蚀的隐患,第三,利用现有的仪器进行推断式检测,检查结果比较片面,难以准确推断管道内壁有无出现裂缝的情况。

本文根据以上不良情况,提出设计一种效率高、效果好的应用于管道内检测的智能巡检机器人。

1 机械结构设计

机器人由特殊的移动机构、移动控制系统、自动避障系统、图像采集系统、无线通讯系统以及地面站上位机系统组成。

普通的四轮式移动机构的特征是四个轮子的胎面都在同一平面上,由于圆形管道容易导致这样的机构发生倾斜,因此不适合使用该机构在圆形管道内检测。

本文沿用轮式移动机构移动效率高的优势[2],结合管道环境设计了特殊的移动机构,如图1(a)所示,轮子倾斜设置,两对轮子各自所在的平面形成140°,如此机器人在管道里具有稳定性。

机器人在管道里的仿真工作状态如图1(b)所示,四个轮子都正向受到沿轴心方向的作用力,最终合力竖直向上。

轮子的倾斜设置实际上是通过左右两个支架实现的,两个支架的斜面夹角同样为140°。

经分析,同一侧的轮子在管道内的移动状态是一致的,因此,为减轻机器人的重量,同一侧的轮子使用一个电机驱动,通过同步轮、同步带以及张紧轮的组合机构实现一个电机同时带动两个轮子转动。

为使机器人适应不同管道的移动,本文设计机器人两侧轮子之间的距离可电动调整,该功能通过一组丝杠及丝杠滑块、两组导轨及导轨滑块的机构实现,丝杠电机及导轨固定件都设置于左支架,丝杠滑块、导轨滑块都设置于右支架,因此相对于左支架,右支架在丝杠电机的驱动下,右支架连同丝杠滑块、导轨滑块会发生左右移动,从而调整机器人的跨度,适应不同的管径。

管道在长时间使用过程中,有可能受到多种挤压力而变形,导致管径发生变化[3],机器人需要具有根据管径自动调整横向轮距的功能,否则将难以前进甚至损坏本身机构。

如图2所

示,本文通过相对于移动正方向上的斜45°对称设置两个超声波传感器检测管道内径是否发生变化,其自动调整的动作由移动控制系统完成,下文将具体论述。

自动避障系统是基于正向设置的超声波传感器而实现的。

图像采集系统是基于云台+摄像头+LED灯而实现的,云台由舵机Ⅰ、转台、舵机Ⅱ以及U型架组成,共同设置于左支架的上方,与左支架固定连接。

摄像头以45°斜向上设置,检测管道顶面有无裂缝是基本工作,检测其它角度通过控制云台实现。

摄像头正后方设置有LED灯,摄像头与LED灯共同设置于转台上方。

2 控制系统开发

控制系统包括移动控制系统、自动避障系统、图像采集系统、无线通讯系统以及地面站上位机系统。

利用stm32处理器作为核心处理器,读取多个传感器的信息,输出控制多类电机。

移动控制系统:机器人深入到管道里作业时,相对于移动正方向上的斜45°对称设置两个超声波传感器会实时检测管道内径,如图2右侧所示,若遇上管道突然变窄的情况,L1+L2的总值会比正常管径通行时的值偏小较多。

超声波传感器检测的距离数据在stm32处理器里进行运算,根据比较后的结果输出指令到电机驱动器从而控制丝杠电机产生正转或者反转,如此实现调整左右支架的间距,即轮子在横向的相对距离,从而适应管径发生变化的环境。

自动避障系统:机器人正前方的超声波传感器会实时检测前方障碍物的距离[4],例如前方的管道断裂,泥土堵住了管道,该情况下超声波传感器的检测数据会缩小得很快,stm32处理器将输出指令控制机器人自动停下。

图像采集系统:图像采集系统是基于云台+摄像头+LED灯而实现的,在stm32处理器控制下,云台可多角度旋转,使得能采集管道内多个方向的环境图像,LED灯作为光源,跟随着摄像头同步转动,照亮着视觉的正前方。

摄像头通过usb接口连接着图传发射模块,进一步通过无线传输到连接地面站的图传接收模块,如此在地面站可读取机器人在管道内的检测图像。

无线通讯系统:主要是指地面站上位机与机器人进行通讯的系统,传递信息的模块是一对433数传模块,带串口的433数传模块连接着stm32控制器,带USB接口的433数传模块连接着地面站上位机,如此进行双向通信。

地面站上位机系统:主要负责管道检测数据的可视化以及手动控制、检测图像显示。

三个超声波传感器的数据都会在上位机显示,显示的特征是三个数据在同一个坐标系显示,其中正向设置以及左侧设置的超声波的数据真实显示,而右侧设置的超声波的数据做减去二分之一管径处理后再显示,如此使得左侧设置与右侧设置的超声波的数据线条描绘出该检测截面上管道的特征。

通过点击上位机的控件可手动控制机器人。

3 结束语

经过实践证明,本文设计的应用于管道内检测的智能巡检机器人能适应一定管径范围的管道环境的工作,传感器检测的数据能在地面站上位机系统正常显示,通过上位机可以控制机器人移动以及摄像头多角度转动。

本文所论述的机器人能有效代替传统的人工检测,获得良好的检测效果。

参考文献:

[1]林勃府,张新有.管道检测机器人设计与实现[J].测控技术,2017,36(07):84-87+91.

[2]胡晓达.基于PLC的轮式移动机器人系统设计[J].技术与市场,2018,25(01):142.

[3]许利惟,刘旭,陈福全.塌陷作用下埋地悬空管道的力学响应分析[J].工程力学,2018,35(12):212-219+228.

[4]崔靓,王冠龙,朱学军.超声波测距系统的设计與实现[J].传感器与微系统,2019,38(01):72-74+78.。