佛教供奉对象-罗汉部

- 格式:ppt

- 大小:433.00 KB

- 文档页数:8

• 佛像:在游览寺院中常见的佛像有:( 1 )释迦牟尼佛。

亦称“世尊”、“如来”等,是佛教寺院的⼤雄宝殿必须供奉的佛像。

( 2 )过去七佛。

即毗婆⼫佛(胜观佛)、⼫弃佛(最上佛)、毗舍婆佛(⼀切有佛)、拘楼孙佛(成就美妙佛)、拘那舍佛(⾦寂佛)、迦叶佛(饮光佛)和释迦牟尼佛。

( 3 )三⽅佛(⼜名横三世佛)。

“三世”是佛教的说法,即过去、现在、未来三世,也说前世、现世、来世或前⽣、今⽣和来⽣等。

横三世佛是指东⽅净琉璃世界的药师佛、婆婆世界的释迦牟尼佛、西⽅极乐世界的阿弥托佛。

三尊塑像的排列⼀般是释迦牟尼佛居中,药师佛居其左侧,阿弥托佛居其右侧。

( 4 )三世佛(亦称竖三世佛),是代表过去(前世、前⽣)、现在(现世、现⽣)、未来(来世、来⽣)三种时间世界的佛。

即这三种佛在时间上是上下相连续的,故称为竖三世佛,即现在佛释迦牟尼,⼀般居中间,过去佛燃灯佛⼀般居左侧,未来佛弥勒佛⼀般居右侧。

( 5 )东⽅三圣。

药师佛、⽇光佛和⽉光佛合称“东⽅三圣”或“药师三尊”。

( 6 )西⽅三圣。

西⽅三圣指西⽅极乐世界德三位⼤圣⼈:教主阿弥陀佛,其左胁侍观⾳菩萨,右胁侍⼤势⾄菩萨。

西⽅三圣⼜称阿弥陀三尊。

阿弥陀是“⽆量”德意思,所以阿弥陀佛⼜叫“⽆量佛”。

( 7 )三⾝佛。

指释迦牟尼的三种佛⾝,即三种不同的像。

三⾝指的法⾝、报⾝和应⾝,⼜叫⾃性⾝、受⽤⾝、变化⾝。

“⾝”除了体貌外还有“聚积”的含义,即由觉悟合聚积功德⽽成就佛体。

法⾝佛是毗卢遮那佛,报⾝佛是卢舍那佛,应⾝佛是释迦牟尼佛,⼜称化⾝佛。

在佛殿⾥⼀般是法⾝佛居中,报⾝佛居左侧,应⾝佛居右侧。

( 7 )五⽅佛。

五⽅佛即中央毗卢遮那佛,即⼤⽇如来,代表法界体性智;东⽅⾹积世界得阿佛,代表⼤圆镜智(⾦刚智);南⽅欢喜世界得宝⽣佛,代表平等性智(灌顶智);西⽅极乐世界得阿弥陀佛,代表妙观察智(莲花智);被⽅莲花世界得不空成就佛,代表成所作智。

密宗寺庙的⼤雄宝殿往往供奉这五位主尊佛。

十八罗汉佛像图片及名称介绍十八罗汉是十六罗汉加二尊者而来的。

佛经中讲,十六罗汉是释迦牟尼佛的弟子,他们遵佛的嘱托,不入涅盘,常住人间,普度众生。

《入大乘论》中说:“尊者宾头卢、尊者罗骺罗如是等十六诸大声闻----守护佛法,”但未列出其余十四人的名字。

唐代玄奘法师译的《大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记》(简称《法住记》)中最早记载了十六罗汉的名字。

“罗汉”,又称”阿罗汉“。

“阿罗汉”有三义:其一曰“杀贼”,杀灭烦恼之贼;其二曰“应供”,谓应受人天供养;其三曰“无生”,谓不再受生死轮回的束缚,已达不生不灭的境界。

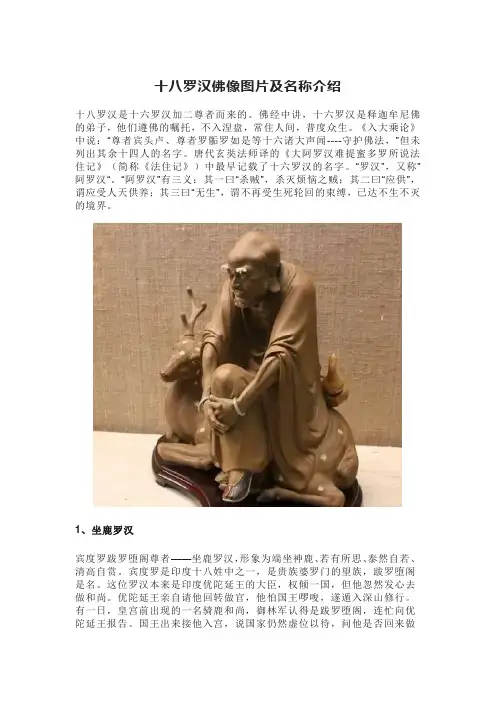

1、坐鹿罗汉宾度罗跋罗堕阁尊者——坐鹿罗汉,形象为端坐神鹿、若有所思、泰然自若、清高自赏。

宾度罗是印度十八姓中之一,是贵族婆罗门的望族,跋罗堕阁是名。

这位罗汉本来是印度优陀延王的大臣,权倾一国,但他忽然发心去做和尚。

优陀延王亲自请他回转做官,他怕国王啰唆,遂遁入深山修行。

有一日,皇宫前出现的一名骑鹿和尚,御林军认得是跋罗堕阁,连忙向优陀延王报告。

国王出来接他入宫,说国家仍然虚位以待,问他是否回来做官。

他说回来是想导国王出家,他用种种比喻,说明各种欲念之可厌,结果国王就让位太子,随他出家做和尚。

2、欢喜罗汉迦诺迦代蹉尊者,妖魔除尽、玉宇澄清、扬手欢庆、心花怒放。

迦诺迦代蹉尊者,是古印度论师之一。

论师即善于谈论佛学的演说家及雄辩家。

有人问他甚么叫做喜,他解释说:由听觉、视觉、嗅觉、味觉和触觉而感到快乐之喜。

又有人问他:“何谓之高庆?”他说:“不由耳眼口鼻手所感觉的快乐,就是高庆。

例如诚如向佛,心觉佛在,即感快乐。

”他在演说及辩论时,常带笑容,又因论喜庆而名闻遐迩,故名喜庆罗汉,或欢喜罗汉。

3、举钵罗汉诺迦跋哩陀尊者原是一位化缘和尚。

他化缘的方法与众不同,是高举铁钵向人乞食,成道后,世人称其为“举钵罗汉”。

迦诺迦伐厘情阇尊者,是一位慈悲平等托钵化缘的行者。

藉托钵福利世人,予众生种植福德,并为他们讲说佛法,以身教、言教度化众生。

【导语】宝剑锋从磨砺出,梅花⾹⾃苦寒来。

坚持备考的⼈⽣,很积极,很宝贵,很励志。

冲吧,努⼒吧!以下为⽆忧考整理的“2019导游基础知识第五章知识点:佛教”,欢迎阅读参考!更多相关讯息请关注⽆忧考! ⼀、印度佛教的创⽴与发展简史 佛教约创⽴于公元前6世纪。

在世界各⼤宗教中,佛教创⽴的时间最早。

创始⼈名悉达多,姓乔答摩,佛徒尊称其为“释迦牟尼”(意即“释迦族的圣⼈”)。

释迦牟尼⽣活的年代⼤约与中国孔⼦同时。

他是古印度迦毗罗卫国(今尼泊尔南部提罗拉科特附近)净饭王的太⼦,其母是摩耶夫⼈。

相传他诞⽣于蓝毗尼花园。

释迦牟尼长⼤后深感⼈间的苦恼,所以29岁时出家苦修6年。

35岁时他发觉苦⾏并不是达到解脱之路,于是弃⽽⾄菩提伽耶的⼀棵菩提树下打坐,静思⼈⽣真谛,终于在⼀天晚上⼤彻⼤悟⽽成道。

得道后,他在⿅野苑初转法轮,弘扬佛教。

传教45年后,80岁时在拘⼫那迦圆寂(涅槃)。

释迦牟尼出⽣地蓝毗尼花园(今尼泊尔境内)、成道地菩提伽耶、初转法轮地⿅野苑、涅菜地拘⼫那迦是举世闻名的佛祖四⼤圣迹。

佛教在其发祥地印度的发展,从公元前6世纪⾄公元I2世纪⼤约有1800年的历史,⼤致可分四个时期三个600年。

初600年为原始佛教时期及部派佛教时期;中600年为⼤乘佛教时期;后600年为密乘佛教时期。

(⼀)原始佛教时期及部派佛教时期(前6世纪-1世纪中叶) 这⼀时期前200年为原始佛教阶段,后400年为部派佛教阶段。

前200年为释迦牟尼创教及其弟⼦传教阶段。

释迦牟尼涅槃后,其弟⼦们有过多次集会,对原始佛教教义、戒律发⽣争议。

后分裂为两⼤派系:其中较为传统的⼀派称为上座部佛教:主张改⾰的⼀派称为⼤众部佛教。

(⼆)⼤乘佛教时期(1世纪中叶-7世纪) 这⼀阶段从⼤众部演化⽽成的⼤乘佛教在印度急剧发展,教化地区亦随之扩张。

原上部佛教被贬称为⼩乘佛教(“乘”原为“车辆”之意)。

⼤乘佛教认为⼗⽅世界都有佛,修⾏果位分为罗汉、菩萨、佛三级,修⾏的最终⽬的在于成佛。

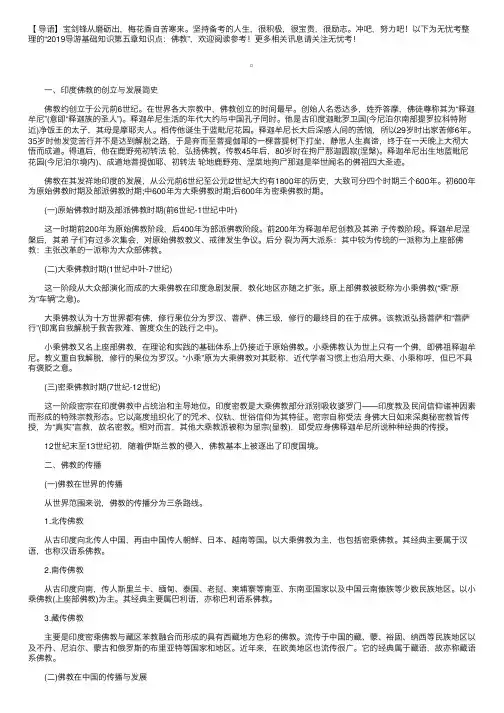

佛教(公元前6世纪,乔达摩悉达多,古印度,<大藏经>)产生传播与派别1.公元前6世纪乔达摩,悉达多创立,相当中国春秋;经典<大藏经>2.蓝毗尼(佛诞);菩提伽耶(悟道);鹿野苑(初转法轮);拘尸那迦(涅槃)-----佛祖四大胜迹!3.前6-前4原始佛教;前4-1部派佛教分上座部和大众部;1-7大乘佛教(自觉觉他);7-12密教阶段.4.南传佛教(云南傣族巴利语)北传佛教(汉传佛教汉语);藏传佛教(藏语) →前弘,后弘期5.(伊存授经)<浮屠经>, 西汉衰帝元寿元年前2博士秦景宪受大月氏使臣伊存传授<浮屠经>6.汉传佛教主要宗派→三论宗,天台宗,慈恩宗,华严宗,律宗,密宗,净土宗,禅宗共8宗.对中国文化思想和知识分子影响最大的是禅宗;民间信众最多是净土宗.7.禅宗祖师达摩,中国重要传人五祖弘忍→神秀,慧能→南北两宗→南宗临济,沩仰;曹洞;云门;法眼→杨歧,黄龙→合称五家七宗.六祖慧能<坛经>,禅宗集大成者,中国特色佛教禅宗.8.净土宗又叫念佛宗;专精念阿弥陀佛名号,即可往生;9.藏传佛教以大乘佛教为基础,吸收小乘,印度密教和原始苯教教理,无上瑜伽为最高修行次第,先显后密,显密圆通,设坛场,重咒术,有独特修行方式风格.派别→宁玛,萨迦,噶当,噶举,格鲁五派→红,花,白,老黄,新黄格鲁派有班禅和达赖两系→阿弥陀佛,观世音的化身.教义和供奉对象1.教义: ①.三法印→诸行无常,诸法无我,涅槃寂静;②四圣谛→苦集灭道; 生老病死,爱离别,怨憎会,求不得,五蕴炽盛八苦;集是苦因,苦是结果,称集谛;修行基本内容→戒,定,慧③十二因缘→无明,行,识,名色,六人,触,受,爱, 取,有,生,老死.2.供奉对象→佛,菩萨,罗汉三等→自觉,觉他,觉行圆满;自觉觉他;自觉;①佛中为本性,左为德行,右为肉身;毗卢遮那意为大日如来,左(东侧) 中右(西侧)三身佛报身佛卢舍那佛法身毗卢遮那佛应身佛释迦牟尼佛三方佛琉璃药师佛婆娑→释迦牟尼佛极乐阿弥陀佛三世佛过去燃灯佛现在佛释迦牟尼佛未来弥勒佛②菩萨观音菩萨,普贤菩萨,文殊菩萨,地藏菩萨→四大菩萨左(东侧) 中右(西侧)华严三圣普贤菩萨毗卢遮那佛文殊菩萨释迦三尊文殊菩萨释迦牟尼佛普贤菩萨西方三圣观音菩萨阿弥陀佛大势至菩萨东方三圣日光菩萨药师佛月光菩萨③罗汉十六罗汉→庆友,宾头卢(降龙伏虎)共十八罗汉(康熙钦定)五百罗汉(获罗汉果) ;佛教认为世界中心须弥山,有七重香水海七重金山,金山外是咸水海→四大洲→四大天王→南增长;东持国;北多闻;西广目; 韦驮→婆罗门战神(南天王手下)经典标记节日1.经典→藏(意全书) →经,律,论三藏(教义,戒规,著作) →大藏经(现存完整有巴利文,汉文,藏文)2.标记→→①卍字符:火与太阳的象征,唐武则天时读音为万;②法轮图形:催破众生烦恼3.主要节日: 佛诞日(四月初八); 盂兰盆会节(七月十五)起源于梁武帝时代.礼仪称谓服饰佛事1.礼节→九仪;合十;绕佛(顺时绕佛一周三周等);顶礼(五体投地,两膝两手头俗称磕长头)2.称谓: 佛教信众有四类,叫四众弟子,在家两众(优婆塞→男居士,优婆夷→女居士);出家两众(比丘,比丘尼→均受具足戒).3.服饰: ①僧人所穿符合戒律规定的叫法衣;释迦牟尼规定僧人衣服为三衣.→九条衣,七条衣,五条衣;②袈裟→不正色,坏色→出家人的衣服应用丢弃的破碎衣片缝衲而成,叫百衲衣.除了法衣还有常服(多为黄褐灰等色的圆领方袍,叫海青)4.佛事: 内部→皈依,剃度,受戒,羯磨,安居,传法,讲经,灌顶等外部→水路法会,忏法,盂兰盆会,普佛,供天,打七等汉地佛教寺院的主要殿堂1佛教寺院历史上有伽蓝(众园),兰若(空闲之处),招提(四方僧房)等称谓. 寺为古代官署,院为寺内院落2.殿和堂是寺院主要建筑. 禅林是禅宗寺院. 伽蓝七堂→三门,佛殿,法堂,僧堂,库房,西净,浴室3.一座寺院应具备7种建筑物叫七堂伽蓝→塔,佛堂,讲堂,钟楼,藏经阁,僧房,斋房.4.由南向北: 三门→天王殿→大雄宝殿→法堂→藏经楼(三门两侧为钟鼓楼)5三门(三解脱门)有三道大门→→智慧,慈悲,方便(信,解,行) →中门空门,东侧无相门,西侧无作门.天王殿供弥勒佛(正面),韦陀(背面)两侧为四大天王.中国佛教名山与文化古迹1.佛教名山→四大佛山山西台怀五台山四川峨眉山浙江普陀山安徽青阳九华山文殊菩萨普贤菩萨观音普萨地藏菩萨五大禅处:显通寺,塔院寺,殊像寺,罗睺寺,菩萨顶三大寺:普济寺,法雨寺,慧济寺金乔觉传戒于华城寺,99岁圆寂,化身佛光寺四绝:建筑,塑像,壁画,墨迹主峰佛顶山东南第一山“清凉佛国”,南禅寺有最早木构筑海拔3099米4者最高海天佛国仙城佛国2.佛教名寺:白马寺是中国佛教发祥地,河南洛阳,东汉永平11年建,中国最早寺院,被全国佛教称”祖庭”. 天台宗→浙江天台山国清寺; 三论宗→江苏南京栖霞山栖霞寺;法相唯识宗→陕西西安慈恩寺(大雁塔) 华严宗→陕西华严寺,草堂寺律宗→扬州大明寺(鉴真和尚曾在此寺) 密宗→西安大兴善寺和青龙寺净土宗→江苏庐山东林寺禅宗→河南登封少林寺3.佛教名窟:四大名窟→→敦煌石窟, 龙门石窟, 云冈石窟, 麦积山石窟重庆大足石刻→晚唐,五代至两宋→完全民族世俗化,汉族风格,圆觉洞最突出.甘肃敦煌石窟山西大同云冈石窟河南洛阳龙门石窟甘肃天水麦积山石窟莫高窟→现存规模最大保存最好的由建筑,壁画,泥塑佛教艺术宝库.北魏时期,有汉代石刻艺术的风格,吸收外来艺术的特点.民族倾向化,世俗化,造像丰满端庄,强烈的生活气息.(明显)以敷彩泥塑造像闻名鸣沙山武周山龙门山香山间麦积山卢舍那佛像→象征塑像馆4.佛教名塔.道教(东汉中叶,张道陵,蜀鹤鸣山,<道德经>)形成及各种派系1.中国东汉中叶,张道陵创立“五谷米道→天师道→龙虎山”(张陵张衡张鲁→三师),鹤鸣山。

佛教著名的18罗汉佛教十八罗汉,是由十六罗汉加二位尊者而来。

十八罗汉永住世间、弘扬佛法、普渡众生。

前十六罗汉皆出自《法住记》所载,后二位尊者则说法不一。

十八罗汉是佛教传说中的护持正法的阿罗汉,他们随缘度化、教导众生、一心向善。

一、宾度罗跋罗堕阁尊者(坐鹿罗汉)宾度罗跋罗堕阁尊者又称宾头卢尊者,端坐神鹿,泰然自若,心有所思。

寓意着高官厚禄。

佛经记载宾头卢尊者是现在还没有涅槃还在世间的罗汉。

二、迦诺迦代蹉尊者(欢喜罗汉)迦诺迦代蹉尊者是一位雄辩家。

形象的解释了何为“喜”、“庆”。

由听觉、视觉、嗅觉、味觉和触觉而感到快乐之喜。

“不由耳眼口鼻手所感觉的快乐,就是高庆。

寓意着自得其乐。

三、诺迦跋哩陀尊者(举钵罗汉)诺迦跋哩陀尊者是一尊高举铁钵向人化缘的和尚。

可以福利众生、增加福德。

寓意着人们衣食无忧。

四、苏频陀尊者(托塔罗汉)苏频陀尊者是佛祖最后一名弟子。

为了纪念佛祖,随身携带塔,寓意着佛法永在。

五、诺距罗尊者(静坐罗汉)诺距罗尊者是一位大力罗汉,在静坐修行时,能够表现出大力士的体格。

寓意着坚如磐石。

六、跋陀罗尊者(过江罗汉)跋陀罗尊者不辞幸苦、乘船到东印度群岛去传播佛法,被称为过江罗汉,寓意着通达四海。

七、迦理迦尊者(骑象罗汉)迦理迦尊者是一位驯象师,出家修行而得正果。

寓意着道路平坦。

八、伐阇罗弗多罗尊者(笑狮罗汉)伐阇罗弗多罗尊者不杀生,广结善缘,一生无病无疼,经常把小狮子带在身边,寓意着百病不侵。

九、戍博迦尊者(开心罗汉)戍博迦尊者一心向佛,心中只有佛,寓意着心口相应。

十、半托迦尊者(探手罗汉)半托迦尊者打坐时常用半迦坐法,此法是将一腿架於另一腿上,即单盘膝法,打坐完毕即将双手举起,长呼一口气。

寓意大彻大悟。

十一、罗怙罗尊者(沉思罗汉)罗怙罗尊者是佛祖的十大弟子之一,能够在沉思中获得智慧和行动,寓意着深思熟虑。

十二、那迦犀那尊者(挖耳罗汉)那迦犀那尊者因论《耳根》而名闻印度。

挖耳之形,以示耳根清净。

导游资格考试要点总结:佛教供奉的对象佛教供奉的对象(一)佛“佛”是个音译外来词;是“佛陀”的简称,也译作“浮陀”、“浮屠”、“浮图”等。

其意为“觉者”、“智者”。

佛教对佛的解释有三层含义:正觉(自觉)、等觉(觉他)、圆觉(觉行圆满)。

“正觉”就是对宇宙间的一切事物如实了解了、觉察了;“等觉”就是不仅自己觉悟了,而且能平等普遍地使别人也觉悟;“圆觉”就是自己觉悟和使别人觉悟的智慧、行动和功德都达到了和最圆满的境地。

寺院中经常供奉的佛有:1.三身佛据天台宗说法,佛(释迦牟尼)有三身,即“法身佛”毗卢遮那佛,代表佛教真理(佛法)凝聚所成的佛身;“报身佛”卢舍那佛,指以法身为因,经过修习得到佛果,享有佛国(净土)之身;“应身佛”释迦牟尼佛,指佛为超度众生,来到众生之中,随缘应机而呈现的各种化身,特指释迦牟尼之生身。

2.三方佛(又称横三世佛)三方佛体现佛教的净土信仰。

佛教称世界有秽土(凡人所居)和净土(圣人所居佛国)之分,每个世界都有一佛二菩萨负责教化。

十方世界都有净土,但最的净土为西方极乐世界、东方净琉璃世界和上方的弥勒净土。

“三方佛”正中为娑婆世界(即我们人类现住“秽土”)教主释迦牟尼佛,其左胁侍为文殊菩萨,右胁侍为普贤菩萨,合称“释家三尊”。

左侧为东方净琉璃世界教主药师佛。

佛经上说他曾经发过十二大誓愿,要满足众生一切愿望,拔除众生一切痛苦。

其左胁侍为日光菩萨,右胁侍为月光菩萨,合称“东方三圣”,或称“药师三尊”。

右侧为西方极乐世界教主阿弥陀佛。

阿弥陀佛又有“无量光佛”、“清净光佛”、“接引佛”等名号,是净土宗的主要信仰对象。

其左胁侍为观世音菩萨,右胁侍为大势至菩萨,合称“西方三圣”,或称“(阿)弥陀三尊”。

3.三世佛(又名竖三世佛)三世佛从时间上体现佛的传承关系,表示佛法永存,世代不息。

正中为现在世佛,即释迦牟尼佛。

左侧为过去世佛,即燃灯佛(佛经上说,约3900亿年前,释迦牟尼前世未成佛时曾借花献给燃灯佛,燃灯佛为他“授记”,预言他将来要成佛接班)或迦叶佛(释迦牟尼前一任佛)。

一般佛寺是怎么布局的?各殿供的是谁?怎么参拜?佛教是属于中国传统文化中的三教之一,深受古时皇家的重视和推崇,所以汉传佛教寺院的布局和供奉佛位是有讲究的,大致是按照古代皇家建筑风格及方位来安排。

通常的寺院是坐北朝南,山门向南开,布局基本上是由山门、天王殿、大雄宝殿、法堂、方丈室、藏经楼等组成。

当然,这只是佛教寺院的一般布局,规模比较大的寺院还有钟楼、鼓楼、伽蓝殿、祖师殿、四堂、四台、罗汉堂、禅房、监院/方丈院、大斋堂等等,具体情况还要视规模而定。

一、山门寺庙的大门称为“山门”,因寺庙大多修建于山林之中而得名,同时也有另外一个含义,即是三个门之谓,象征佛教中的“三解脱门”,中间的为空门,东侧的为无相门,西侧的为无作门。

无作指无因缘造作;无相即不取一切相;空门,因缘解体,一切皆空。

所以山门是僧俗两界的分界线,也是达到涅磐境界所必须经过的门径。

一般的山门两旁有两位大力金刚像,又名“执金刚”,是两位手持金刚杵(印度古代最坚固的兵器)的守护佛法的护法神。

二、钟楼、鼓楼进入山门以后就可以看见东面的钟楼和西面的鼓楼。

佛教有“晨钟暮鼓”之说,即早上先敲钟,以鼓和之,晚上先击鼓,再以钟应之。

钟楼,即寺庙中悬挂梵钟之堂宇,其下面供奉的是地藏王菩萨,寓意地狱救苦,度化众生。

鼓楼为悬挂鼓之建筑物。

其位置在大殿或讲堂之右,而与钟楼相对望,其下面供奉的是妙吉祥菩萨,即文殊菩萨。

三、天王殿天王殿又称弥勒殿,是进入山门后的第一重大殿,殿中供大肚弥勒佛,其背后为韦驮,东西两侧供奉四大天王,有的天王殿还有类似这样的对联“大肚能容容天下难容之事,笑口常开笑世间颠倒之人”。

1、中尊:弥勒佛天王殿一般面向北,供的中尊是弥勒佛,这是因为弥勒作为未来佛,是释迦摩尼佛涅磐后的继承人,具有崇高的地位。

弥勒佛的形象一般有两种。

一种是作大肚弥勒佛,是未来佛,与释迦摩尼(现在佛),燃灯佛(过去佛)一起供奉在大雄宝殿,称为“竖三世佛”;另一作菩萨像装,常带天冠,单独侍奉。

佛教里的佛、菩萨、罗汉等的等级以及它们的关系?佛教里的佛、菩萨、罗汉等的等级以及它们的关系?这个问题要先说大乘佛教和小乘佛教的区别,因为在两者中,对待这个问题是有区别的。

1.大约公元1世纪左右,佛教分为大乘佛教和小乘佛教,乘,是承载或道路的意思,两者的主要区别在于对佛教教义的解释和理解有分歧。

小乘,保持原来的教义,以释迦牟尼为教主,以《阿含经》为主要经典;大乘,则对原来的教义有所修改和发展,认为三世十方有无数的佛,并已《般若经》《维摩经》《法华经》《华严经》《无量寿经》等为主要经典,小乘派认为自己是正统,大乘派则认为自己有创新。

2.(1)佛的含义佛,佛陀的简称,意思是觉,觉者,和知者。

佛教认为,觉有三种涵义:自觉,觉他(使众生顿悟),和觉行圆满。

其中,觉行圆满是佛教修行的最高境界,佛就是达到这种最高境界的觉者。

另外,小乘佛教所说的佛,一般是专用做对释迦牟尼的尊称;而大乘佛教除指释迦牟尼外,还泛指一切觉行圆满者。

(2)佛分类A.释迦牟尼三身佛,法身佛,居中;报身佛,居左;应身佛,居右。

B.三世佛,佛教的说法,即过去,现在,未来三世,有横三世佛(东方净琉璃世界的药师佛居左,娑婆世界的释迦牟尼佛居中,西方极乐世界的阿弥陀佛居右),竖三世佛(现在佛释迦牟尼佛,过去佛燃灯佛,未来佛弥勒佛)之分。

注:1.佛释迦牟尼佛左胁侍文殊菩萨,右胁侍普贤菩萨,此三者合称“释家三尊”2.药师佛左胁侍日光菩萨,右胁侍月光菩萨,此三者合称“东方三圣”或“药师三尊”3.阿弥陀佛是西方极乐世界的教主,左胁侍观音菩萨,右胁侍大势至菩萨,合称“西方三圣”或“阿弥陀三尊”3.菩萨是只达到自觉和觉他两个境界,尚未达到觉行圆满需到未来成就佛果的修行者,寺院中常供奉的有:文殊菩萨,普贤菩萨,观世音菩萨,地藏王菩萨,大势至菩萨。

4.罗汉全称阿罗汉,即自觉者,在大乘佛教中罗汉低于佛,菩萨,为第三等,而在小乘佛教中罗汉则是修行所能达到的最高果位。

寺庙里的十八罗汉都是谁

寺庙里的十八罗汉都是谁

我国佛寺大雄宝殿两侧多供着十八罗汉,十八罗汉是指佛教传说中十八位永住世间、护持正法的阿罗汉,由十六罗汉加二尊者而来。

他们都是历史人物,均为释迦牟尼的弟子。

十六罗汉主要流行于唐代,至唐末,开始出现十八罗汉,到宋代时,则盛行十八罗汉了。

那么,这十八罗汉分别是谁呢?据有关记载,他们是:

举钵罗汉:名迦诺迦跋厘隋阁,原是托钵化缘的和尚。

伏虎罗汉:名宾头卢尊者,曾收服老虎。

喜庆罗汉:名迦诺加伐蹉尊者,原是古印度一位雄辩家,与人论“喜”“庆”尤其有名。

长眉罗汉:名阿氏多尊者,传说出生时就有两条长眉。

静坐罗汉:名诺距罗尊者,是一位大力罗汉,过去是战士。

挖耳罗汉:名那迦犀那尊者,以论“耳根清净”闻名。

骑象罗汉:名迦理迦尊者,本是一名驯象师。

坐鹿罗汉:名宾度罗跋罗多尊者,曾乘鹿入宫劝国王修行。

开心罗汉:即戍博迦尊者,曾袒露其心,使人知内心唯有佛。

探手罗汉:又名半托迦尊者,因打坐完常双手举起伸懒腰得名。

托塔罗汉:名苏频陀,是佛陀所收最后一位弟子,他因怀念佛陀而常手托佛塔。

芭蕉罗汉:名伐那婆斯尊者,出家后常在芭蕉树修炼用功。

过江罗汉:名跋陀罗尊者。

布袋罗汉:名因揭陀尊者。

降龙罗汉:名庆友尊者,传说曾降服恶龙。

笑狮罗汉:即罗弗多尊者,原为猎人,出家后不再杀生,狮子来谢,故有此名。

沉思罗汉:名罗怙罗尊者,为佛陀十大弟子之一。

看门罗汉:名注茶半托迦尊者。