日语古典语法形容动词

- 格式:doc

- 大小:315.50 KB

- 文档页数:13

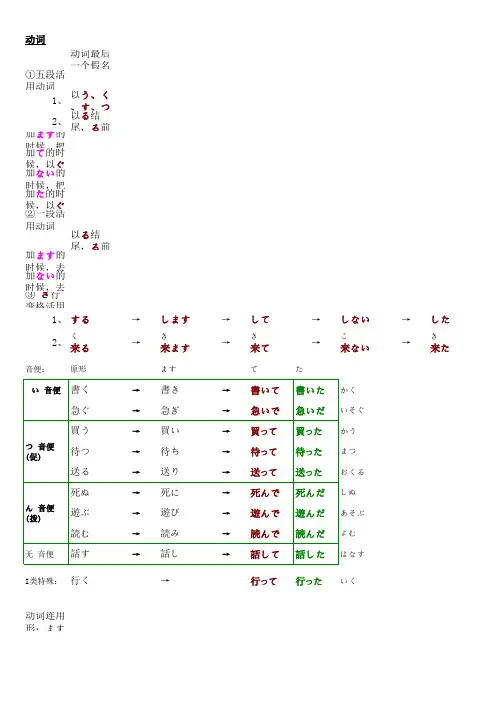

目次一、活用型1 四段活用2 上二段活用3 下二段活用4 ラ行変格活用5 ナ行変格活用二、助動詞1 ぬ2 む3 なむ4 らむ5 り6 き7 けり8 つ9 しめる⇒使役10 る・れる⇒受身11 らる・られる⇒受身12 ゆ⇒受身13 らゆ⇒受身14 なり15 たり・116 たり・2正文一、活用型【四段活用】動詞活用の型の一つ。

たとえば「書く」が、「書か・書き・書く・書け」のように変化するなど、その語形変化が主として語の最終音節の母音交替によって行われるもの。

その変化が五十音図の一行でア・イ・ウ・エの四段にわたるところからの名称。

ただし、已然形と命令形の語尾は同じエ段の音であるが、カ行・ハ行・マ行に活用するものは、上代ではエ段の甲乙両類に分かれていた。

連用形には、音便形がある。

この型に属する語は、文語では、全動詞中の六割に達するといわれ、活用はカ・ガ・サ・タ・ハ・バ・マ・ラの各行にわたる。

口語では、ラ変、ナ変の動詞がこれに併合され、現代かなづかいでは、助動詞「う」の付いた形を「書こう・読もう」のように書くので、見かけ上、オ段にもわたるとして、「五段活用」ともいう。

【上二段活用】文語動詞の活用の型の一つ。

未然・連用形の語尾がイ段、終止・連体・已然形はウ段で、連体形は「る」、已然形は「れ」を添える。

五十音図のイ段、ウ段の二段に活用するので、ウ段、エ段に活用する下二段活用に対していう。

「起く」(き、き、く、くる、くれ、きよ)など。

【下二段活用】文語動詞の活用の型の一つ。

二段活用のうち、未然・連用形と終止形の活用語尾が、五十音図のエ段とウ段の二段に変化するもの。

他の活用形では、連体・已然形は、ウ段にそれぞれ「る」「れ」が加えられ、命令形では、エ段に「よ」が加えられる。

この型に属する動詞は、四段活用についで数が多く、活用の行としては、五十音図のすべての行に例がある。

「得(う)」「寝(ぬ)」「経(ふ)」のように、語幹と活用語尾とを音節として分けられないものもある。

超实用的日语形容动词资料总结姓名:XXX部门:XXX日期:XXX超实用的日语形容动词资料总结1.1. 形容动词1.1.1. 词形特征辞书中一般只给出形容动词的词干,形容动词的词尾均为[だ]1.1.2. 词尾变化(活用)1.1.2.1. 连用形形容动词的连用形比形容词多一种,即三个连用形:[で]:用于后续[ない],表示否定;或者表示中顿等[に]:用于后续动词等各类活用词;或者作副词[だっ]:用于后续过去完了助动词[た],表示过去完了时态例:わたしは西洋料理が好きではない。

/我不喜欢西餐。

きれいだ ---> きれいになる上海はきれいになりました。

/上海变漂亮了。

王さんは元気だった。

/老王以前身体很好。

1.1.2.2. 终止形终止形即原形。

除可结束句子外,还可后续某些助词、助动词。

例:日本語が上手だ。

/日语很棒。

料理が好きだから,上手だ。

/因为喜欢烹饪,所以菜做得好。

1.1.2.3. 连体形词尾[だ]变成[な],修饰体言,作定语例:これはわたしが大好きだ料理です。

/这是我最喜欢吃的菜。

あれはきらいなものです。

/那是很讨厌的东西。

1.1.2.4. 假定形第 2 页共 5 页词尾[だ]变成[なら],可以后续假定助词[ば](但通常省略),表示假定条件。

例:元気ならいいですね。

/要是身体好的话,就好了。

お好きなら,どうぞ。

/您若喜欢的话,请便。

1.1.2.5. 推量形词尾[だ]变成[だろ],后续推量助动词[う],表示推测。

例:大丈夫だろう。

/大概不要紧吧。

王さんは日本語が好きだろう。

/小王大概喜欢日语吧。

1.1.3. 判断助动词[だ]与形容动词词尾[だ]判断助动词[です]其实只是判断助动词简体形式[だ]的敬体形式。

由于其词形与形容动词词尾完全一样,所以二者的活用变化形式相通,也因此形容动词的敬体形式也由[です]及其派生形式构成。

1.1.4. 形容动词的简体、敬体及其应用如前所述,形容动词的简体是由[だ]及其派生出来的各种活用形构成,敬体则是由[です]及其派生出来的各种形式构成。

日语形容动词精讲形容动词及其特点1、形容动词是用言的一种。

正像我们曾经介绍过的,在功能上它与形容词是一样的,只是形式不同而已。

在词形上,形容动词一般不以“い”结尾;具有形态变化,能独立构成谓语,也可以充当定语、状语等。

此外,还可以接受副词的修饰。

(すごく丈夫だ。

)2、形容动词都是以“だ”结尾的。

(但在词典上词尾一般都不写出来,而是只给出词干,请注意!)构成敬体时,以“です”替换“だ”;构成文章体时,以“である”替换“だ”。

例词:丈夫だ(简体)丈夫です(礼貌语)丈夫である(简体的一种,比“だ”形要文一些。

适合书面使用)形容动词的分类及用法特征形容动词的意义同形容词一样,分为两类:1、属性形容动词使用时没有人称限制。

也可以比较灵活地充当谓语、状语、定语等句子成分。

A 中国は資源が豊富だ。

(中国资源很丰富)B 黄色い花は鮮やかだ。

(黄花格外鲜艳。

)2、感觉形容动词感觉形容动词有人称限制。

陈述句中,主语为第一人称;疑问句中主语可以是第二人称。

一般作谓语的情况较多,作定语、状语的情况较少。

A 内向的な性格で、人前に出るのがいやだ。

(我性格内向,不愿在众人面前露脸。

)B この前の旅行に参加しなかったことが、残念だ。

(没能参加此前的旅行,我非常遗憾3、与形容词的用法相似,感觉形容动词加上后缀“がる”可构成一个动词,表达第三人称感情、感觉的外露。

A うちの子が勉強を嫌がるので、困ります。

(我家孩子不愿意学习,所以我很苦恼。

)(他动词)也可以通过转述、推测的表达方式描述第三者的感情、感觉。

うちの子はピアノの練習がいやだという。

(说是我们家孩子讨厌练习钢琴。

)形容动词的活用及各活用形的用法形容动词同动词、形容词一样,分词干、词尾两部分。

形容动词的活用是指词尾“だ”的活用。

形容动词的活用有5种:连用形、连体形、假定形、推量形、终止形。

没有命令形。

形容动词活用表各个活用形的用法1、推量形词干+だろ+う表示推测。

A テレビがなかったら、どんなに不便だろう。

日语形容动词使动用法在日语的语法体系中,形容动词是一类具有独特性质和用法的词汇。

其中,形容动词的使动用法是一个重要且有趣的知识点。

理解和掌握形容动词的使动用法,对于我们更准确、自然地运用日语进行表达有着不可或缺的作用。

首先,让我们来明确一下什么是形容动词。

形容动词是日语中一类表示性质、状态的词汇,它们不像动词那样有明显的词形变化,但其在句子中的用法却相当灵活。

比如“静か”(安静)、“綺麗”(漂亮)、“親切”(亲切)等等,这些都是常见的形容动词。

那么,什么是形容动词的使动用法呢?简单来说,就是使某个对象具有形容动词所表示的性质或状态。

以“静か”这个形容动词为例,其使动形式是“静かにする”,意思是“使……安静”。

再比如“綺麗”,使动形式是“綺麗にする”,意思是“使……漂亮”。

形容动词的使动用法在句子中的构成通常是“形容动词词干+にする”。

需要注意的是,这里的“に”起到一个将形容动词转化为使动形式的作用,而“する”则表示“做、使成为”的意思。

在实际运用中,形容动词的使动用法能够让我们更生动、准确地表达自己的想法。

比如,“部屋を静かにする”(使房间安静),强调了通过某种动作或行为让房间从原本可能嘈杂的状态变得安静;“服を綺麗にする”(使衣服漂亮),可能意味着通过清洗、熨烫或者搭配等方式让衣服呈现出漂亮的样子。

形容动词使动用法的使用还需要根据具体的语境和表达意图来选择。

例如,当我们想要表达让某人变得亲切时,可以说“彼を親切にする”;而如果是想要让环境变得整洁,就可以说“周りをきれいにする”。

为了更好地掌握形容动词的使动用法,我们还需要了解一些常见的搭配和习惯用法。

比如“元気にする”(使有精神)、“便利にする”(使便利)等等。

同时,通过大量的阅读和实际的写作练习,我们能够更加熟练地运用这一语法点,从而使我们的日语表达更加地道、自然。

另外,形容动词使动用法与动词的使役态在某些情况下意思相近,但又有所不同。

动词的使役态更侧重于强调让某人去做某事,而形容动词的使动用法则更侧重于使某个对象呈现出某种性质或状态。

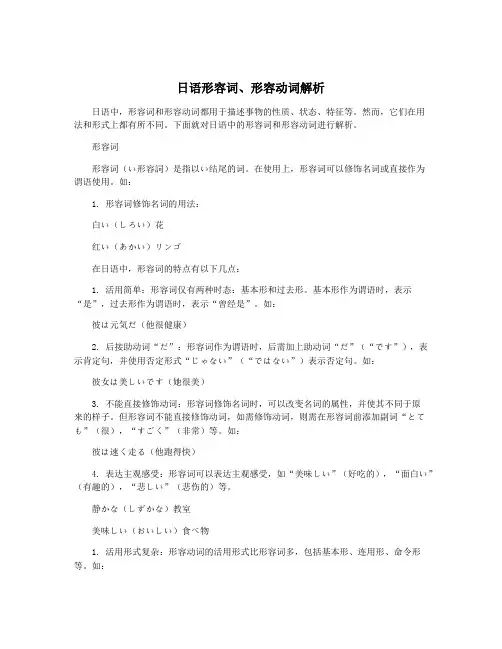

日语形容词、形容动词解析日语中,形容词和形容动词都用于描述事物的性质、状态、特征等。

然而,它们在用法和形式上都有所不同。

下面就对日语中的形容词和形容动词进行解析。

形容词形容词(い形容詞)是指以い结尾的词。

在使用上,形容词可以修饰名词或直接作为谓语使用。

如:1. 形容词修饰名词的用法:白い(しろい)花红い(あかい)リンゴ在日语中,形容词的特点有以下几点:1. 活用简单:形容词仅有两种时态:基本形和过去形。

基本形作为谓语时,表示“是”,过去形作为谓语时,表示“曾经是”。

如:彼は元気だ(他很健康)2. 后接助动词“だ”:形容词作为谓语时,后需加上助动词“だ”(“です”),表示肯定句,并使用否定形式“じゃない”(“ではない”)表示否定句。

如:彼女は美しいです(她很美)3. 不能直接修饰动词:形容词修饰名词时,可以改变名词的属性,并使其不同于原来的样子。

但形容词不能直接修饰动词,如需修饰动词,则需在形容词前添加副词“とても”(很),“すごく”(非常)等。

如:彼は速く走る(他跑得快)4. 表达主观感受:形容词可以表达主观感受,如“美味しい”(好吃的),“面白い”(有趣的),“悲しい”(悲伤的)等。

静かな(しずかな)教室美味しい(おいしい)食べ物1. 活用形式复杂:形容动词的活用形式比形容词多,包括基本形、连用形、命令形等。

如:大きい(おおきい)教室が静かなのは良いですね(教室静悄悄的很好呢)3. 可以修饰动词:形容动词可以直接修饰动词,而不需要像形容词一样添加副词。

例如:大きな夢を持つ(拥有伟大的梦想)4. 常用于作定语:形容动词常用于作定语放在名词后面使用,它修饰的是名词所表示的内容。

例如:雨の日(雨天)元気な子供たち(活泼的孩子们)总而言之,形容词和形容动词的区别在于后缀不同且用法存在某些差别。

学习者应根据其特点和使用情况,灵活运用形容词和形容动词,以确保语言表达的准确性和连贯性。

第三章形容词&形容动词的变化规则形容词和形容动词,真要作为掌握日语的一个部分摊开来说的话绝对比这篇教程的字数加起来还要多。

但是它的变化规则却很简单,学完这一章之后,预期的目的是使阅读者在实・际・阅・读・中・接・触・到形容词和形容动词的时候能够判断出它是这个词性,对它在句中的变化能够理解。

第1节形容词形容词很好认,它的原型全部都是い结尾的。

经过前面动词这一章的学习我们知道,五段和一段动词的词尾都是う段的,而サ变动词后面全部都要加する。

这样一来首先我们不会把动词和形容词搞混。

①去い变く+て连用某个形容词跟其他词搭配时的用法★新しい△この服、新しくて格好いいな。

(这件衣服又新又帅。

)★美味しい△この肉まん、美味しくてたまらない。

(这包子好吃的没治了。

)★強い賢いよい△あの男強くて賢くて格好よくていいな。

(那个男人又强壮又聪明又英俊,真好。

)△林檎姉ちゃんは優しくて可愛くて声が素敵。

(苹果姐姐又温柔又可爱声音还很甜。

)②终止型加表示判断的助动词だ(简体)或です(敬体)完成对某个事物的形容叙述。

口语中也可以直接用原型。

★美味しい△このケーキ美味しい!(这个蛋糕真好吃!)△あの店の料理はすごく美味しいですよ。

(那间店的饭菜非常好吃的哦。

)★暗い△わぁ、暗いですね~(哇,好暗)△この坂道真昼中もちょっと暗いだよ。

(这条坡道大白天也挺暗的。

)③否定型去い变く+ない★高い→高くない△ダンバインの身長は高くない方だ。

(旦拜因的身高算是不高那类。

)★難しい→難しくない△この宿題難しくないのか。

(这道作业不难吗?)④过去时去い+かった表示对某个事物进行评价,而受到评价的对象体存在于过去的时间。

★うまい→うまかった△あのパンは美味かったな。

(那个面包真好吃。

)★面白い→面白かった△あのサーカス団面白かった。

(那个马戏团很有趣。

)★辛い→辛かった△あの戦いは辛かった。

(那场战争很艰苦。

)⑤推量去い+かろう(敬体不用变化,原型直接加でしょう)★寂しい→寂しかろう→寂しいでしょう△この無人島で5年も暮らしたか。

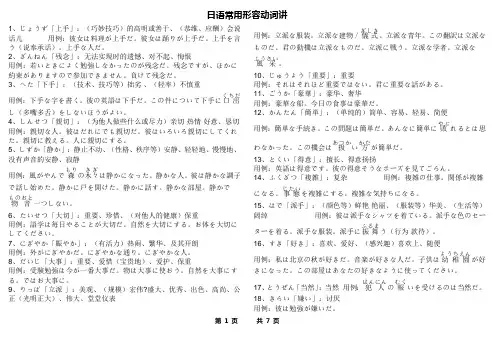

第 1 页 共 7 页日语常用形容动词讲1、じょうず「上手」:(巧妙技巧)的高明或善于、(恭维、应酬)会说话儿 用例:彼女は料理が上手だ。

彼女は踊りが上手だ。

上手を言う(说奉承话)。

上手な人だ。

2、ざんねん「残念」:无法实现时的遗憾、对不起、悔恨用例:若いときによく勉強しなかったのが残念だ。

残念ですが、ほかに約束がありますので参加できません。

負けて残念だ。

3、へた「下手」:(技术、技巧等)拙劣 、(轻率)不慎重用例:下手な字を書く。

彼の英語は下手だ。

この件について下手に口出くちだし(多嘴多舌)をしないほうがよい。

4、しんせつ「親切」:(为他人做些什么或尽力)亲切·热情·好意、恳切 用例:親切な人。

彼はだれにでも親切だ。

彼はいろいろ親切にしてくれた。

親切に教える。

人に親切にする。

5、しずか「静か」:静止不动、(性格、秩序等)安静、轻轻地、慢慢地、没有声音的安静、寂静用例:風がやんで森もりの木々きぎは静かになった。

静かな人。

彼は静かな調子で話し始めた。

静かに戸を開けた。

静かに話す。

静かな部屋。

静かで物音ものおと一つしない。

6、たいせつ「大切」:重要、珍惜、(对他人的健康)保重用例:語学は毎日やることが大切だ。

自然を大切にする。

お体を大切にしてください。

7、にぎやか「賑やか」:(有活力)热闹、繁华、及其开朗 用例:外がにぎやかだ。

にぎやかな通り。

にぎやかな人。

8、だいじ「大事」:重要、爱惜(宝贵地)、爱护、保重用例:受験勉強は今が一番大事だ。

物は大事に使おう。

自然を大事にする。

ではお大事に。

9、りっぱ「立派 」:美观、(规模)宏伟?盛大、优秀、出色、高尚、公正(光明正大)、伟大、堂堂仪表用例:立派な服装。

立派な建物/儀式ぎしき。

立派な青年。

この翻訳は立派なものだ。

君の動機は立派なものだ。

立派に戦う。

立派な学者。

立派な風采ふうさい。

10、じゅうよう「重要」:重要用例:それはそれほど重要ではない。

<转>现代日本语文法- 形容动词一、形容动词的概念和特征形容动词说明事物的性质、状态。

形容动词的词形分为词干和词尾,基本形的词尾是『だ』。

形容动词是有活用的独立词,可以单独构成谓语,也可以单独构成定语或状语。

现代日语形容动词只有五种活用形,没有命令形。

二、形容词的活用未然形推量法:表示推量活用规则:词尾『だ』变为『だろ』+推量助动词『う』明日の試験は大丈夫だろう。

→。

明天的考试不要紧吧.木村さんは親切だろう。

→。

木村先生很亲切吧.连用形(1)否定法:表示否定活用规则:词尾『だ』变为『で』+『ない』,加强语气时『で』后加『は』。

この公園は静かで(は)ない。

→这个公园不安静。

生活は豊ゆたかで(は)ない。

→生活不富裕。

(2)副词法:成为副词,修饰动词等用言 活用规则:将词尾『だ』变为『に』水を大切に使つかう。

→节约用水。

真面目まじめに勉強する。

→认真地学习。

(3)中止法:表示中止并列 活用规则:词尾『だ』变为『で』答こたえは簡単で正確せいかくだ。

→回答简单准确。

山の上の空気くうきは新鮮しんせんで爽さわやかだ。

→山上空气新鲜爽快。

(4)过去法:表示过去状况活用规则:词尾『だ』变为『だっ』+过去助动词『た』彼の日本語は下手だった。

→他以前不擅长日语。

昔は、交通が不便だった。

→以前,交通不便。

终止形终止结句活用规则:与“基本形”相同彼女の性格せいかくが穏おだやかだ。

→她的性格稳重。

飲酒運転いんしゅうんてんは危険だ。

→酒后驾车危险。

连体形连接体言作定语活用规则:词尾『だ』变为『な』それは重要じゅうような問題だ。

→那是个重要的问题。

佐藤教授きょうじゅは有名な学者がくしゃです。

→佐藤教授是有名的学者。

假定形表示假定条件活用规则:词尾『だ』变为『なら』+(ば)有能ゆうのうなら(ば)採用さいようする。

→有能力就录用。

健康なら一番幸しあわせだ。

→健康是最大的幸福。

三、形容动词的词源分类 (1)日语固有型a 、词干以『か』结尾: 静かだ(安静的) 豊かだ(丰富的)b 、词干以『らか』结尾: 柔やわらかだ(柔软的) 明あきらかだ(明确的)c 、词干以『やか』结尾: 速すみやかだ(迅速的) 爽さわやかだ(清爽的)d 、词干不规则结尾: 好きだ(喜欢的) 真面目まじめだ(认真的)盛さかんだ(旺盛的) 下手だ(拙劣的)(2)汉语型a 、汉语形容词 親切だ(亲切的) 新鮮だ(新鲜的) 簡単だ(简单的) 危険だ(危险的)b 、汉语名词+『的』 経済的だ(经济的)建設的けんせつてきだ(建设性的)汉语名词+『的』构成的形容动词,具有“…性质”、“…方面”的意义。

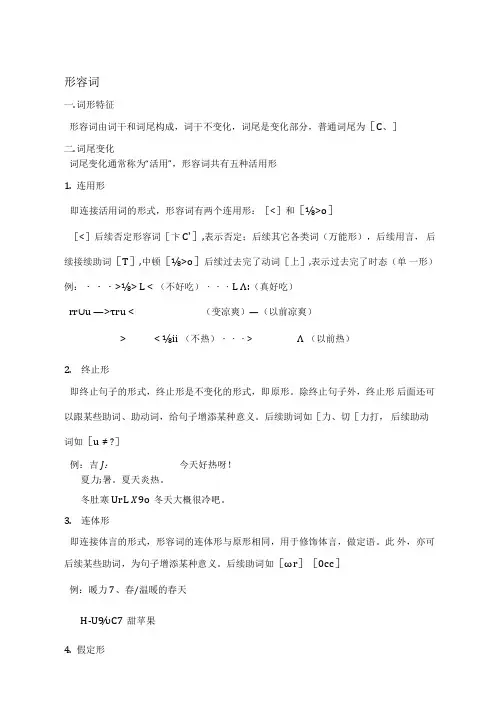

形容词一.词形特征形容词由词干和词尾构成,词干不变化,词尾是变化部分,普通词尾为[C、]二.词尾变化词尾变化通常称为“活用”,形容词共有五种活用形1.连用形即连接活用词的形式,形容词有两个连用形:[<]和[⅛>o][<]后续否定形容词[卞C'],表示否定;后续其它各类词(万能形),后续用言,后续接续助词[T],中顿[⅛>o]后续过去完了动词[上],表示过去完了时态(单一形)例:・・・>⅛> L < (不好吃)・・・L Λ:(真好吃)rr∪u —>τru < (变凉爽)—(以前凉爽)> < ⅛ii (不热)・・・> Λ(以前热)2.终止形即终止句子的形式,终止形是不变化的形式,即原形。

除终止句子外,终止形后面还可以跟某些助词、助动词,给句子增添某种意义。

后续助词如[力、切[力打,后续助动词如[u ≠ ?]例:吉J:今天好热呀!夏力;暑。

夏天炎热。

冬肚寒UrL X 9o冬天大概很冷吧。

3.连体形即连接体言的形式,形容词的连体形与原形相同,用于修饰体言,做定语。

此外,亦可后续某些助词,为句子增添某种意义。

后续助词如[ωr][0cc]例:暖力7、春/温暖的春天H-U9∕υC7甜苹果4.假定形即表示假定条件的形式,词尾[(、]变成[σn],后续假定助词μr],表示假定条件。

例:寒 ----------- > ⅛ C H H /如果冷的话H ∖ ⅛—> ⅛>去< ∙⅛itι^/如果不甜的话5.推量形即表示推测的形式。

词尾U、]变成[力、3],后续推量助动词[・],表示推测例:涼Lo —> 69/大概凉爽吧J: X > T /大概好吧不过,现代日语中,除了少数约定俗成的惯用形式中还可见形式外,表示推测时,已经改用了更简便的[终止形÷ rL j; ? (Λ=6?)]方式了例:涼> TrLC^L j;》/大概凉爽吧形容词的简体与敬体在形容词原有活用形式后加上[rr],形容词句就变为敬体了,这里的[rτ]在形容词后没有“是”的意思,仅仅是一个敬体标志,不参与任何活用变化。

日语资料2008 祝您学习成功!1-9 形容词否定式高い→高くない1-9 形容动词否定式静かだ→静かではない1-9 形容词过去式高い→高かった1-9 形容词过去否定式静かだ→静かではないでした1-9 形容动词过去式静かだ→静かではない1-9 形容动词过去否定式静かだ→静かでなかった1-10 形容词修饰名词高い→高い山1-10 形容动词修饰名词静かだ→静かな公園1-15 动词ます形类别特征例子第1类(五段活用)“ます”前的一个音为五十音图的“い段”音書きます話します行きます読みます第2类(下一段活用)“ます”前的一个音为五十音图的“え段”音食べますあげます出かけます(上一段活用)“ます”前的一个音为五十音图的“い段”音います見ます起きます第三类(サ行变格活用)“します”和“名词+します”します勉強します電話します(カ行动词活用)“来きます”来ます1-15 动词て形(1)五段动词A. イ音便以く、ぐ结尾,将词尾变成い,再加て;若词尾是ぐ,把て改为で;除く→除いて泳ぐ→泳いでB.促音便以う、つ、る结尾,将词尾变成促音,再加て買う→買って勝つ→勝って取る→取ってC.拨音便以ぬ、む、ぶ结尾,将词尾变成ん,后接で;死ぬ→死んで混む→混んで結ぶ→結んでD.无音便以す结尾,将す改为し,后接て;貸す→貸して(2)一段动词把词尾的る去掉,后接て;起きる→起きて(3)サ变动词将词尾的する变成し再加て;利用する→利用して(4)カ变动词来くる的て形是来きて特殊!行く的て形是行って!1-17 形容词、形容动词て形大きい→大きくて鮮やかだ→鮮やかで1-19 动词ない形ますない第1类書きます読みます買います話します行きます書かない読まない買わない話さない行かない第2类食べます起きます食べない起きない第3类します勉強します来ます(きます)しない勉強しない来ない(こない)1-20 动词从ます形到基本形的还原1-21 动词た形动词た形是把て形的て变成た,其他不变1-22たり变化形(1)动词:~たり、~たりします/です两个以上的动作反复进行,或者从许多动作中举出若干例子。

形容动词中级あいにく<副·形动>不凑巧的;あいまい<形动>暖昧的;あきらか<形动>明显的、显然的;あたりまえ<形动>理所应当的;あわれ<名·形动>哀伤的;あらた<形动>新的;あんい<名·形动>容易的;あんか<形动>廉价的;あんがい<副·形动>没有想到的;いいかげん<名·形动·副>适度的、随便的;いがい<形动>意外;いじょう<名·形动>异常的;いじわる<形动>心眼坏的;いたずら<名·形动>恶作剧、淘气的;おおげさ<名·形动>夸张的;おおはば<名·形动·副>大幅度的;おしゃれ<形动>时髦的;おんだん<名·形动>温暖的;かいてき<形动>舒适、舒服;かくじつ<形动>确实、坚实、可靠;かなり<副·形动>相当的;かのう<名·形动>可能的;かみつ<名·形动>过密的;からっぽ<形动>空的,空虚的;がんじょう<形动>坚实,结实;ききじょうず<形动>善于倾听他人说话的;きちょう<名·形动>贵重的;きのどく<名·形动>可怜的、可悲的;きまま<名·形动>随意的、任性的;きみょう<形动>奇妙的;きゅうそく<形动>急速的;きよう<名·形动>灵活的、聪明的;ぐち<形动>发牢骚;けしからん<形动>不像话的;けち<名·形动>小气的;けっこう<名·形动·副>好的、不错的、不要、不用;げひん<形动>低级趣味的;げんかく<形动>严格的;けんきょ<形动>谦虚的;げんじゅう<形动>严重的;けんそん<形动>谦逊的;けんちょ<形动>显著的;げんみつ<形动>严谨的;けんめい<形动>拼命、努力的;ごういん<形动>强行的、强迫的;こううん<名·形动>幸运的;こうか<名·形动>高价的;ごうか<形动>豪华的;こうへい<名·形动>公平的さいあく<形动>最糟糕的;さいこう<形动>最棒的;さいてい<形动>最不好的;さいてき<形动>最适合的;しあわせ<名·形>幸福的;しぜん<形动>自然的;じゅうよう<形动>重要的;しゅよう<形动>主要的;しょうきょくてき<形动>消极的;じょうひん<形动>高雅的、优雅的;しんけいしつ<形动>神经质的;しんけん<形动>认真的;しんこく<形动>深刻的、严重的;しんせん<形动>新鲜的;しんちょう<名·形动>慎重的;すなお<形动>听话的、能够接受别人意见的;せいかく<名·形动>正确的;せいけつ<名·形动>清洁的;せいじょう<形动>正常的;ぜいたく<形动>奢侈的;せいとう<名·形动>正当的;せいはんたい<形动>完全相反的;そうご<形动>相互;そうとう<形动>相当;そっちょく<形动>直率的、坦率的;そまつ<形动>粗糙的;だいきぼ<形动>大规模的;たいくつ<形动>无聊的;たいそう<副·形动>非常的、过分的;だいたん<名·形动>大胆的;たいとう<形动>对等的;たいら<形动>平的、平坦的;てきせつ<名·形动>适当的;てごろ<形动>正合适的;でたらめ<形动>荒唐的;てぢか<形动>手边的;てっていてき<形动>彻底的;てんけいてき<形动>典型的;とうぜん<形动>当然的;とうめい<名·形动>透明的;とくしゅ<名·形动>特殊的;どくとく<形动>独特的;とくゆう<形动>特有的;なだらか<形动>平缓的;ななめ<形动>斜的;なまいき<名·形动>自以为是的;にがて<名·形动>不擅长的、不喜欢的;にわか<名·形动>突然的、暂时的;ばくだい<名·形动>莫大的;はで<名·形动>花哨的、鲜艳的、热闹的;はるか<副·形动>遥远的;はんしゃてき<形动>反射性的;ひかくてき<形动>比较;ひきょう<名·形动>胆怯的、卑鄙的;ひつぜんてき<形动>必然的;ひつよう<名·形动>必要的;ひにく<名·形动>不凑巧的;讽刺挖苦的;びみょう<形动>不好说的;びょうどう<名·形动>平等的;ひょうばん<形动>评判的;びんかん<名·形动>敏感的;ふあんてい<形动>不稳定的;ふうん<形动>不幸的;ふかけつ<名·形动>不可缺少的;ふかのう<名·形动>不可能的;ふきそく<名·形动>不规则的;ふこうへい<名·形动>不公平的;ふごうり<名·形动>不合理的;ぶじ<名·形动>平安无事的;ふしぎ<名·形动>不可思议的;ふしぜん<名·形动>不自然的;ふじゆう<名·形动·自サ>不自由的;ふじゅうぶん<名·形动>不充分的;ふせい<名·形动>不正当的;ふせいかく<名·形动>不正确的;ふそく<名·形动·自サ>不足的;ふちゅうい<名·形动>不注意的;ふてきせつ<名·形动>不恰当的;ふとくい<名·形动>不擅长的;ふまん<名·形动>不满;ふゆかい<名·形动>不愉快的;ふり<名·形动>不利的;へいき<名·形动>不在乎的;へいこう<名·自サ>平行的;へいぼん<名·形动>平凡的;へいわ<名·形动>和平的;へたくそ<形动>笨的、做的不好的;ほうふ<名·形动>丰富的;ほんき<名·形动>认真的;まっか<名·形动>通红的;まっくら<名·形动>漆黑的;まっくろ<名·形动>乌黑的;まっさお<名·形动>蔚蓝的;铁青的;苍白的;まっしろ<名·形动>雪白的、洁白的;まっすぐ<副·形动>笔直的、径直的;まとも<名·形动>正经的;みごと<名·形动>出色的、漂亮的;みがる<名·形动>轻松的;みじかい<形动>稍微短的?みじゅく<名·形动>不成熟的;みじめ<形动>惨的;みぢか<名·形动>身边的;みっせつ<名·自サ·形动>密切的;むいしき<名·形动>无意识的;むいみ<名·形动>无意义的;むけいかく<名·形动>无计划的;むかんけい<名·形动>没有关系的;むかんしん<名·形动>不感兴趣的;むくち<名·形动>不爱说话的;むじゃき<名·形动>天真无邪的;むしんけい<名·形动>迟钝的;むすう<名·形动>无数的;むせきにん<名·形动>毫无责任的;むだ<名·形动>白费的;むち<名·形动>无知的;むちゃ<名·形动>乱来的;むちゃくちゃ<名·形动>乱七八糟的;むちゅう<名·形动>梦中的、热衷于的;むひょうじょう<名·形动>没有表情的;むり<名·自サ·形动>不可能的;むりやり<名·形动>非要、强行的;めいかく<名·形动>明确的;めいわく<名·自サ·形动>麻烦的;めちゃくちゃ<名·形动>不合道理的、非常的;めったに<副> (下接否定)几乎,不;めんどう<名·形动>麻烦的;ゆうえき<名·形动>有益的;ゆうがい<名·形动>有害的;ゆうかん<名·形动>勇敢的;ゆうこう<名·形动>有效的;ゆうしょう<名·形动>优秀的;ゆうすう<名·形动>有数的;ゆうのう<名·形动>有能力的;ゆうり<名·形动>有利的;ゆうりょく<名·形动>有力的;ゆかい<形动>愉快的;ゆたか<形动>丰富的;ゆるやか<形动>缓和的、宽松的;ようい<名·形动>容易的;ようき<名·形动>开朗的;らんぼう<名·形动·自サ>粗鲁的;れいせい<名·形动>冷静的;わがまま<名·形动>任性的;。

关于形容词与形容动词一.形容词1.表示事物的性质、状态或人的情感感觉的词叫做形容词(形けい容よう詞し)。

它也属于用言(用言ようげん)之一。

如:表示事物的性质的:高い。

大きい。

寒い。

新しい。

早い。

美味しい。

素晴らしい。

表示人的情感感觉的:楽しい。

嬉しい。

つまらない。

2.形容词的构成:词干+词尾「い」。

(只有一个词尾)词例 词干 词尾 大きい=大き+「い」 優しい=優し+「い」 }少ない=少な+「い」形容词的词尾都是「い」。

分清楚词干和词尾的意义在于:变形。

注意:有一些词如【きれい】,它不是,而是形容动词。

因为它的汉字是【綺き麗れい】,词尾不是「い」,而是「だ」。

在新标日教材里,把传统的形容词叫做一类形容词,形容动词(形けい容よう動どう詞し改称二类形容词。

3.形容词的几种形式形容词和动词一样都是用言,用言都有词尾的变化。

举例:楽しい现阶段,我们重点关注其连用形的用法。

So,let’s在句子中去体会它的连用形的用法吧!4.形容词的最重要的三种基本形态。

(1)过去时。

把基本形的词尾「い」变成「かった」。

(简体表达)去年は、とても寒かった。

^(敬体表达)去年は、とても寒かったです。

★★★★最重要(敬体表达)去年は、とても寒いでした(这个不能有)~说明:就正式的程度来说,ありません> ないです> ない(ない是什么本身是一个表否定的形容词,“没(有)”“不(是)”“木”的意思。

)咱都是文明人,素质高,所以严格要求自己用★敬体★吧。

[(。

二.形容动词形容动词和形容词一样,表示事物的性质或状态,或人的感觉情感,但它的词尾不是「い」,而是「だ」。

也就是说形容动词就是形容词,只是词尾不是「い」,而是什么假名都可能的。

----------- 这个「だ」在书里或教材里一般是不写出来的。

但是我们要明白。

形容动词的变形有其独特的规律。

例如:きれい、上手、有名、好き、嫌い、静か、たくさん、便利、元気、簡単、けち。

一 定义形容词是表示事物的性质或状态的独立词,用言的一种,通常可以单独做谓语和修饰语, 当其后省略体言或形式体言时,也可以直接做主语、宾语。

1.谓语▲ 『枕草子』たった一匹二匹など、ほのかに光って飛んで行くのも趣がある。

/只是一两只萤火虫若隐若现地飞去也别有情趣。

▲備へあれば憂ひ無し。

ふだん準備がしてあれば、万一の事態が起きても心配しないです むものである/有备无患。

2.修饰语▲その沢にかきつばたいとおもしろく咲きたり。

『伊勢物語』 その沢にかきつばたがたいそうきれいに咲いていた/那沼泽边,燕子花开得很艳丽。

▲遠き慮おもんばかり無ければ、必ず近き憂うれひあり。

/无远虑必有近忧。

▲うつくしきこと限りなし。

『竹取物語』 かわいらしいことはこのうえもない/非常可爱。

3.主语、宾语▲言葉多きは品少なし。

軽々しいお喋りは、いかにも品位も威厳もないことを言う/言多品少。

▲女子の多かるは、すべなき事ぞ多かる。

『宇津保物語』 女の子の多い場合は、困ることが多いものだ/女孩多的人家难事就多。

▲然れども創業の難きは行けり。

守成の難きはまさに諸公とこれをつつしまん。

『十八史略』しかし、(現在は)作り上げる困難は通り過ぎてしまっている。

守り通してゆく困難について、これからまさに、諸君と一緒に十分に気をつけてゆきたい/然创业之难,往矣。

守成之难,方与诸公慎之。

▲故きを温ねて、新しきを知れば、以て師たるべし。

『論語』温故而知新,可以为师矣。

二分类根据词尾的不同变化,形容词可分为“ク活用”和“シク活用”形容词两种类型。

“ク活用”和“しく活用”均以形容词的连用形命名,这种活用也称“本活用(原活用)”。

但后续助动词时,一般要用派生而来的“カリ活用”。

シク活用形容词常用“ク活用”形容词無なし 近ちかし 白しろし 幼おさなし 良よし 遠とおし 赤あかし 軽かるし 安やすし 若わかし 黒くろし 辛つらし 暑あつし 深ふかし 青あおし 憂うし 寒さむし 浅あさし 長ながし憎にくし重おもし めでたし短みじかし 儚はかなし高たかし 賢かしこし 低ひくし ありがたし 痛いたし悪あし多おおし少すくなし常用“シク活用”形容词涼すずしやさし 寂さびし 珍めづらし 麗うるわし悲かなし面白おもしろし卑いやし浅あさまし 楽たのし 怪あやし 目覚めざましし 大人し うれし 恥はづかし はかばかし すさまし 苦にがし恋こひし口惜くちおし 難かし美うつくし 羨うらやし ゆかし 新あたらし優やさし空むなしをかし三 活用 1.未然形▲法師ばかり羨ましからぬものはあ らじ。

一定义形容词是表示事物的性质或状态的独立词,用言的一种,通常可以单独做谓语和修饰语,当其后省略体言或形式体言时,也可以直接做主语、宾语。

1.谓语▲^^一o二光◎疋行『枕草子』1上一匹二匹肚怎①力、忙光二疋飛人疋行趣力•笳^。

/只是一两只萤火虫若隐若现地飞去也别有情趣。

▲備憂◊無—处人準備万一①事態力•起吉乜心配有备无患。

2•修饰语▲乞①沢忙力、吉of尢仝咲兰尢^。

『伊勢物語』乞①沢忙力、吉o瓜尢力•尢乞刁吉nsv咲尢/ 那沼泽边,燕子花开得很艳丽。

▲遠吉慮無、必于近逹憂。

笳^。

/无远虑必有近忧。

▲限◎肚L。

『竹取物語』力、初、、5L、、乙m乙①刁元哲肚、、/ 非常可爱。

3.主语、宾语▲言葉多吉总品少肚L。

軽々―嵋喋加比、"阮品位哲威厳哲肚、I七总言》/ 言多品少。

▲女子①多交竺、肚吉事艺多力必。

『宇津保物語』女①子①多、、場合困召乙七力*多、、哲①疋/ 女孩多的人家难事就多。

▲然創業①難吉浙亍疗—守成①難諸公七乙料总去人。

『十八史略』L^L> (現在作◎上厅爲困難总通◎過^'TL^oT^^o守◎通LT^<困難^O^T> 諸君七一緒忙十分忙気然创业之难,往矣。

守成之难,方与诸公慎之。

▲故兰迄温相T、新丄兰运知池才、以T師煜7。

『論語』温故而知新,可以为师矣。

二分类根据词尾的不同变化,形容词可分为“夕活用”和“少夕活用”形容词两种类型。

“夕活用”和“L〈活用”均以形容词的连用形命名,这种活用也称“本活用(原活用)”。

但后续助动词时,一般要用派生而来的“力 |丿活用”。

夕活用形容词主要下续词及活用头吉、助动词疋、LT 结句体言7注结句沙活用形容词形然未基本型常用“夕活用”形容词力、 —無。

近。

白L幼Lfe 打'良L遠。

赤L 軽。

二安。

若。

黒L辛。

加'fe 指d暑。

深。

青。

憂L好'寒。

浅。

長。

憎L肚力话重L短L儚L打、\工 n<高。

形容动词一 定义形容动词是用言的一种,表示事物性质、状态并且有活用的独立词。

由于其兼有动词和形容词的性质,所以被称为形容动词。

它通常可以单独作谓语和修饰语,当其后省略体言或形式体言时,也可以直接做主语。

▲名みやう香がうの煙もほのかなり。

『源げん氏じ物もの語がたり』御仏壇の名香の煙もほんのりと漂っている/佛祖座前香烟飘缈。

▲檳び榔らう毛げはのどかにやりたる。

『枕まくらの草そう子し』檳榔毛の車はゆったりと進めるのがよい/贵人之舆当缓行为宜。

▲なほ行き行きて、武蔵の国と下総しもつふさの国との中に、いと大きなる河あり。

『伊勢物語』 さらにだんだん進んで、武蔵の国と下総の国との間に、たいそう大きな川がある/再向前行进,武藏野国与下総国之间有一条大河。

▲詩しい歌かに巧みに、糸し竹ちくに妙たへなるは、幽いう玄げんの道、君臣これを重くするといへども、今の世にはこれをもちて世を治むる事、漸やうやく愚かなるに似たり。

『徒つれ然づれ草ぐさ』 詩歌が優れ、音楽が上手なことは、奥の深い芸道であって、君臣ともにこれを重視するが、今のような時代では、これらでも祭りに進行中の檳び榔らう毛げの牛車って世を治めることは次第に愚かなことになってきたように見える/善于词赋,长于乐工,此乃深邃之艺理也,虽君臣当共重之,然以此治世,是为愚也。

二 分类根据词尾的不同变化,形容动词可分为「ナリ活用」和「タリ活用」两种类型。

1.「ナリ活用」「ナリ活用」形容动词是由词干+なり构成的。

根据词干的不同又分为和语词干ナリ活用形容动词与汉语词干ナリ活用形容动词。

其中以和语词干型居多。

常用和语词干形容动词~げ なめげなり ゆゆしげなり すさまじげなり ~か のどかなり あえかなり 静かなり ~やか 貴あてやかなり さやかなり しなやかなり ~らか 珍らかなり 軽かろらかなり明らかなり ~ら清らなり賢さかししらなり平らなり常用汉语词干形容动词悪あくなり安穏あんのんなり偉い大だいなり可憐か れんなり 急きゅうなり 厳重げんぢゅうなり 愚おろかなり善ぜんなり 聡明そうめいなり 大事だいじなり 淡泊たんぱくなり 柔にう和わなり 悲惨ひさんなり 美麗び れいなり不思議ふしぎなり 便びんなり 稀まれなり 明瞭めい りょうなり 猛もうなり 不便ふ びんなり 優ゆうなり 密みつなり立派りつ ぱなり寧静ねいせいなり① 未然形▲人と向かひたれば、詞ことば多く、身もくたびれ、心も静かならず、万よろづの事障りて時を移す、互ひのため益なし。

『徒つれ然づれ草ぐさ』 人と対座していると、しゃべる言葉は多くなり、体も疲れ、心も落ち着かない、あれもこれも支障をきたして時を過ごすのは、お互いのために無駄なことである/与人对座,言辞渐多,身疲体乏,心亦不能平静,亦会招致诸多不便,此于人于己皆无益处。

▲樹き静しずかならんと欲ほつすれど風かぜ止やまず、子こ養やしなわんと欲ほつすれど親おや待またず。

『韓詩外伝かんし がいでん』 木が静かになろうとしても、風は止まず、子が親に孝養を尽くそうと思っても、親は待ってくれず亡くなってしまう/树欲静而风不止,子欲养而亲不待。

▲事こと異ことならば即すなわち備そなえ変へんず。

『韓非子かん び し』事情が違って来れば、それへの対応策も変わる/事异则备变。

② 连用形▲静かに思へば、よろづに過ぎにしかたの恋しさのみぞ、せんかたなき。

『徒つれ然づれ草ぐさ』静かに考えてみると、万事につけて、過ぎ去ってしまった昔の恋しさは、実にどうしようもない/静静思来,万事之中唯有逝去之旧情,实为无可奈何之事。

▲借問しゃもんす酒家しゅかは何いずれの所ところにか有ある、牧童ぼくどう遥かに指差す杏花村きょう か そん。

『清明』杜牧と ぼく・唐 居酒屋はどの辺りにあるか、と尋ねると、牛飼いの少年は、遥かな彼方、杏の花の咲く村を指差して教えてくれた/借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

▲遥かに知る兄弟けいてい高たかきに登る所、遍あまねく茱萸しゅ ゆを挿さして一人いちにんを欠かかんことを。

『九月九日憶山東兄弟』王維おう い・唐 遥かに遠く離れた土地にいて、故郷の家族を思う。

重陽節の今日は兄弟そろって小高い丘に登り。

みんな頭に茱萸しゅ ゆのかんざしを挿しながら、一人、私がいないことに今更のように気づかされる/遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

③ 终止形▲人生七十しちじゅう古来こらい稀まれなり。

『曲江』杜甫とほ・唐 人生、七十まで長生きするなど、昔からめったに無いものだ/ 人生七十古来稀。

▲夏は夜。

月の頃は更なり。

『徒つれ然づれ草ぐさ』 夏は夜がいい。

月の出ている頃はいうまでもない/夏天,夜晚最好。

有月之夜就不用说了。

▲身み貧賤ひんせんなりとも、これを恥づべからず。

身が貧乏でも,これを恥とすることができない/身虽贫,然不可以此为耻。

④连体形▲悪あく小しょうなるを以もつて之これを成なすこと勿なかれ、善ぜん小しょうなるを以もつて為なさざること勿なかれ。

『三国誌さんごく し』小さいな悪だからと言って、それを行ってはならない。

小さな善だからといって、それを行わないことがあってはならない/毋以恶小而为之,毋以善小而不为。

▲名みやう利りに使はれて、閑しづかなる暇なく、一生を苦しむるこそ、愚かなれ。

『徒つれ然づれ草ぐさ』静かな暇がなく、一生を苦しめることは愚かなことである/为名所累,乃至无闲暇,而痛苦一生者,谓之愚也。

▲吾が矛の利なること、物において陥さざる無きなり。

『韓非子』私の矛の鋭いことといったら、どんな物に対してでも、突き通さないものはありません/吾矛之利、於物无不陷也。

▲愚かなる人は、またこれを悲しぶ。

『徒つれ然づれ草ぐさ』愚かな人は、また、老・死の到来を悲しむ/愚昧之人才为老、死的到来而悲伤。

⑤已然形▲年をとった人は……心おのづから静かなれば、無む益やくのわざをなさず、身を助けて愁うれへなく、人の煩わづらひなからことを思ふ。

『徒つれ然づれ草ぐさ』 年寄りは心は自然に落ち着いているから、無駄なことをしないでわが身をかばって心配事がなく、他人の迷惑がないようにと考える/年长者所以不做徒劳之事者,盖因心静如止水也,爱惜己身,不愿劳烦他人。

▲夜は静かなれども、なほ眠ること難し。

夜は静かであるが、なお眠れない/夜虽静,然不能睡矣。

▲折をり節ふしの移りかはるこそ、ものごとにあはれなれ。

『徒つれ然づれ草ぐさ』四季それぞれの季節の移り変わるのは、すべての物について情趣深いものである/春去秋来,夏走冬至,一年四季之变化于万物,实为意趣深远之事。

⑥命令形▲礼れいは其その奢おごらんよりは寧むしろ倹けんなれ。

『論語』礼は贅を尽くして派手に行うよりは、質素にした方がよい/礼与其奢也宁俭。

▲友の墓ぼ辺へんに風静かなれ。

(姉崎あねさき嘲てう風ふう) 友たちの墓の辺りで、風よ静かであれ/风兮,止于吾友墓前。

2.「タリ活用」「タリ活用」形容动词均是以汉语型词干+たり构成的。

其词干主要有以下几种形式:知识链接汉语词干「ナリ活用」形容动词与「タリ活用」形容动词「ナリ活用」形容动词中不仅有「明らかなり」「静かなり」「あはれなり」等和语词干型词汇,还有「安穏なり」「不便なり」「大事なり」等汉语词干型词汇。

这与词干同样是汉语词汇的「タリ活用」形容动词之间有何种联系和区别?联系①两者都是从作为外来语的汉语中借鉴而来。

由于汉语中表示性质状态的词汇众多,为了弥补古代日语中形容词词汇的不足,在中日两国长期的文化交流中,有一些汉语词汇被引入日语,从而形成了汉语词干型「ナリ活用」形容动词和「タリ活用」形容动词。

②有些现在作为「タリ活用」形容动词的词汇在历史上曾作为「ナリ活用」形容动词来使用。

比如「泰然タリ」「熾然タリ」「赫然タリ」在平安初期(公元8世纪),是以「泰然に」「熾然なり」「赫然なり」的形式来使用的。

区别①两者被引入古典日语并最终成为日语固有词汇的时间不同。

在文学作品中汉语词干型「ナリ活用」较「タリ活用」出现时间早。

汉语词干型「ナリ活用」最早出现在上代(即奈良、平安时代)的《万叶集》等作品中。

而「タリ活用」最早出现于平安时代后期,形成于中世的汉文训读文中。

「タリ活用」在奈良时代还没有出现。

常用タリ活用形容动词暗澹あんたんたり 洋々たり 炎々えんえんたり 漫々たり 沈々たり 茫々ばうばうたり 朦朧もうろうたり 朗々らうらうたり 公然たり 釈然たり 泰然たいぜんたり 漠然たり 確乎かくこたり断だん乎こ 凛呼りんこ牢ろう乎こ荒涼こうりょうたり 燦爛さんらんたり重畳ちょう でふたり②所适用的文体不同。

汉语型「ナリ活用」形容动词使用于和语文体文章中,「タリ活用」形容动词则是多用在汉文训读文中,特别是军记物语。

①未然形▲東京早春の光景坐そぞろに人をして頭痛岑しん岑しんたらしむ。

『故郷春色今若何』徳富蘇峯とくとみそほう東京の早春はなんとなく人をずきずき頭痛させる/东京之早春总冷得让人感到头痛。

②连用形▲三さん五ご夜や中ちゅう新月白く冴え、涼りやう風ふう颯さつ颯さつたりし夜なかばに、帝みかど清涼殿にして、玄げん象ぞうをぞ遊ばされける。

『平へい家け物もの語がたり』 十五夜の上り始めた月が白く冴え、涼風がさっと吹いた夜中に、天子は清涼殿において、玄げん象ぞう〔琵琶の名器〕をばなされました/十五月圆夜,皓月初上,白若明镜。

夜半凉风突起,天子驾幸清凉殿,亲奏琵琶一曲。

▲菊を采とる東籬とうりの下もと、悠然ゆうぜんとして南山なんざんを見る。

『飲酒いんしゅ』陶潜とうせん東のまがきのそばで腰をかがめて菊を摘み、頭を上げると、遥か彼方に南山がゆったりとあるのが目に入る/采菊东南下,悠然见南山。

▲北には青せい山ざん峨が峨がとして、松吹く風索さく索さくたり。

『平へい家け物もの語がたり』 北には青山が険しく聳え立っていて、松を吹く風もさびしく響き渡っている/青山巍峨立朔方,风卷青松抒凄凉。

)③终止形▲君子は坦たんとして蕩蕩とうとうたり。

小人しょうじんが長えに戚戚せきせきたり。

『論語』 君子即ち徳の高い立派な人物は心が穏やかでのびのびとしている。

しかし、小人即ち度量の狭い人間は、いつでもこせこせしていて永久に心安らぐことがない/君子坦荡荡,小人长戚戚。

▲年齢すでに老々として、白しら髪がさらに皓こう皓こうたり。

『源平盛衰記げんぺいせいすいき』 年齢はすでに年寄りくさくて、白髪は一層白しら白しらとしている/业已近垂暮之年,华发更盛往昔。

▲北平市街は燦さん然ぜんたりとも、上海に及ばじ。

『詳解国語日本語文語文法』北平市街は燦然としていても、上海に及ばないだろう/北平之街道虽可谓之繁华,但仍不及上海也。