土壤形成与地理环境的关系

- 格式:ppt

- 大小:2.65 MB

- 文档页数:40

土壤形成与自然地理环境各要素之间的相互关系

土壤形成与自然地理环境各要素之间有着紧密的关系。

气候条件是土壤形成的最重要因素,气候因素主要包括温度、降水量和风速,气候条件能决定一个地区的土壤特征和性质,如温度越高,土壤水分蒸发越多,土壤粒径就会越小;而低温则会有利于土壤发育,因为温度越低土壤团粒松散越多,同时低温也有利于土壤营养元素的积累。

同样的,降水量的增加会有助于土壤的蓄水,能改变土壤的结构,而风速则会影响土壤中的养分的分布和土壤粒径的变化。

除此之外,各种地形还会影响土壤的形成,如山坡地等地形更容易受到水分的冲刷和土壤的流失,而河谷地等可以使水分、养分、构成物得以保存。

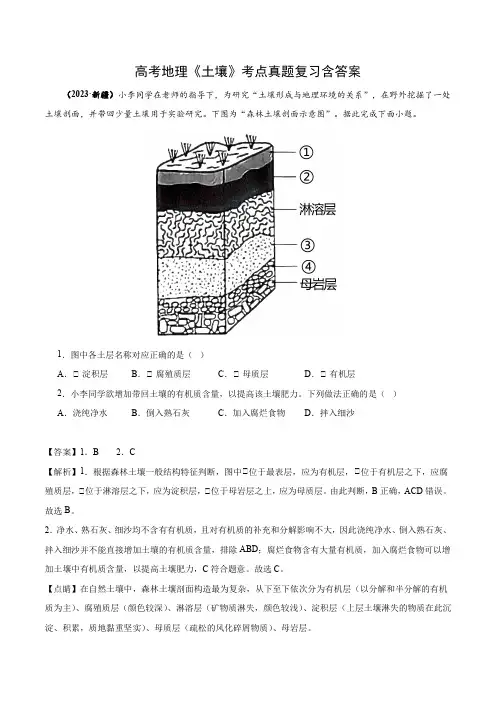

高考地理《土壤》考点真题复习含答案(2023·新疆)小李同学在老师的指导下,为研究“土壤形成与地理环境的关系”,在野外挖掘了一处土壤剖面,并带回少量土壤用于实验研究。

下图为“森林土壤剖面示意图”。

据此完成下面小题。

1.图中各土层名称对应正确的是()A.①-淀积层B.①-腐殖质层C.①-母质层D.①-有机层2.小李同学欲增加带回土壤的有机质含量,以提高该土壤肥力。

下列做法正确的是()A.浇纯净水B.倒入熟石灰C.加入腐烂食物D.拌入细沙【答案】1.B 2.C【解析】1.根据森林土壤一般结构特征判断,图中①位于最表层,应为有机层,①位于有机层之下,应腐殖质层,①位于淋溶层之下,应为淀积层,①位于母岩层之上,应为母质层。

由此判断,B正确,ACD错误。

故选B。

2.净水、熟石灰、细沙均不含有有机质,且对有机质的补充和分解影响不大,因此浇纯净水、倒入熟石灰、拌入细沙并不能直接增加土壤的有机质含量,排除ABD;腐烂食物含有大量有机质,加入腐烂食物可以增加土壤中有机质含量,以提高土壤肥力,C符合题意。

故选C。

【点睛】在自然土壤中,森林土壤剖面构造最为复杂,从下至下依次分为有机层(以分解和半分解的有机质为主)、腐殖质层(颜色较深)、淋溶层(矿物质淋失,颜色较浅)、淀积层(上层土壤淋失的物质在此沉淀、积累,质地黏重坚实)、母质层(疏松的风化碎屑物质)、母岩层。

(2023·北京)读“黑龙江省沿47°N附近地形剖面、植被与土壤分布图”和资料,回答下列问题。

3.(1)小兴安岭的主要植被类型为,三江平原的主要植被类型为,植被类型差异的主要影响因素是。

(2)松嫩平原的主要土壤类型是。

这里气候湿冷,枯草、落叶等有机残体分解速度(快、慢),利于土壤中有机质的积累,腐殖质含量(高、低),土壤肥力(高、低)。

黑龙江省是我国重要的粮食生产基地和商品粮输出基地。

该省黑土地在保障国家粮食安全中具有举足轻重的地位,由于长期高强度开发,其数量和质量受到不同程度的影响。

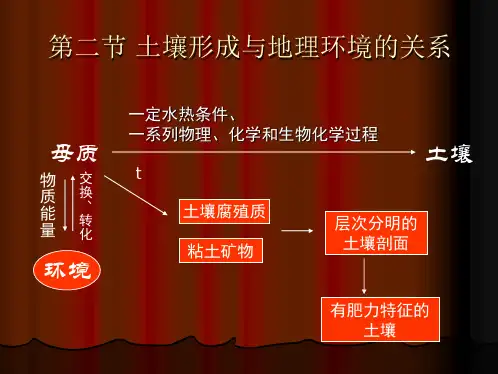

第二章土壤发生第一节土壤发生与地理环境的关系一土壤形成因素学说土壤是独立自然体,与地球四大圈层相互作用。

19世纪末道库恰耶夫提出五大成土因素:气候、生物、母质、地形、时间。

Π=∫(КОГР)ТΠ:土壤、К:气候、О:生物、Г:岩石、Р:地形、Т:时间。

本世纪40年代美国土壤学者詹尼(H.Jenny)提出与道库恰耶夫相似的函数关系式:s = ∫(cl,o,r,p,t…) s 土壤,cl气候,o,生物,r地形,p母质,t时间s = ∫(o, cl,r,p,t…) …代表尚未确定的其他因素。

s = ∫(r,cl,o, p,t…)s = ∫(p,cl,o,r, t…)s = ∫(t cl,o,r,p,…)s = ∫(…cl,o,r,p,t)格林认为气候最重要。

涅斯特鲁耶夫强调地形的作用。

威廉斯提出生物是主导因素,土壤的本质是肥力,肥力的发生、发展是生物的发生、发展、活动与演替的结果。

柯夫达提出土壤形成还受其它因素影响:例如:火山土肥力高;地震使土层混乱;地下水位升高造成沼泽化、盐碱化;新构造运动使地形上升,土壤侵蚀加剧;地形下降,土壤上沉积物积累。

二土壤与成土因素的关系(一) 土壤发育与母质关系:土壤母质是岩石风化的产物,它是土壤形成的物质基础。

母质中的一些性质如机械组成、坚实度、渗透性、矿物组成和化学特性等都直接影响成土过程的速度和方向。

母质中的磷、钾、钙、硫等元素也影响着土壤的肥力。

1 影响土壤质地:酸性岩母质含石英、正长石、白云母等抗风化力强的浅色矿物较多,多形成酸性的粗质土;基性岩母质含角闪石、辉石、黑云母等抗风化力弱的深色矿物较多,多形成土层较厚的粘质土壤。

发育在残积物母质上的土壤质地也较粗,石块多;坡积物上的土壤质地较细,夹有带棱角的石块;洪积物与淤积物上的土壤砂粘成层,黄土母质质地均一;南方在石灰岩、玄武岩上的土壤质地粘重。

2影响土壤化学元素成分: 从酸性岩到基性岩母质随含硅量减少,Fe、Mn、Mg、Ca含量增加。

土壤类型地理环境一、引言土壤是地球上最重要的自然资源之一,它直接关系到人类的生存和发展。

土壤类型的形成与地理环境密切相关,不同的地理环境下形成了各种不同类型的土壤。

本文将从地理环境的角度出发,探讨不同地理环境下的土壤类型。

二、平原地区1.河流冲积平原河流冲积平原是河流在长期的冲刷和堆积作用下形成的平坦地带。

这类地区的土壤主要由河流的冲积物组成,质地较为松散,富含有机质和养分,适合农作物的生长,是农业发展的理想地区。

2.湖滨平原湖滨平原是大湖泊周围的平坦地带,由于长期的湖水波浪冲刷和淤积作用,土壤中含有丰富的泥沙和有机物质,非常肥沃,适合种植水稻等湿生农作物。

3.三角洲平原三角洲平原是河流在注入海洋或湖泊时形成的三角形地带,土壤多为河流带来的泥沙沉积物,质地肥沃,含有丰富的养分,非常适合农作物的生长。

三、山地地区1.高山地区高山地区的土壤主要由冰川作用和风化作用形成,这类土壤通常质地较为疏松,富含有机质和矿物质,但养分含量较低,水分排水性较好,适合发展牧业和林业。

2.丘陵地区丘陵地区的土壤形成受到地表侵蚀和重力作用的影响,土壤质地因此较为复杂。

这类地区的土壤通常富含砾石和沙粒,排水性良好,但养分含量相对较低,需要施加适量的肥料才能适合农作物的生长。

四、盆地地区1.内陆盆地内陆盆地的土壤主要由河流冲刷和湖泊淤积形成,土壤肥沃,通常富含有机质和养分,适合农作物的生长。

2.沙漠盆地沙漠盆地的土壤通常质地疏松,富含砂粒和矿物质,但养分含量较低,水分排水性较好,适合发展沙漠植物和荒漠农业。

五、沿海地区1.沿海滩涂沿海滩涂的土壤主要由海浪冲刷和潮汐作用形成,含有丰富的泥沙和有机质,土壤肥沃,适合种植盐生植物和沿海农作物。

2.沿海沙地沿海沙地的土壤主要由风力作用形成,质地疏松,富含砂粒和矿物质,但养分含量较低,水分排水性良好,适合发展沙地植物和沙漠农业。

六、结论不同的地理环境下形成了各种不同类型的土壤,这些土壤类型对于农业、林业、畜牧业等的发展具有重要影响。

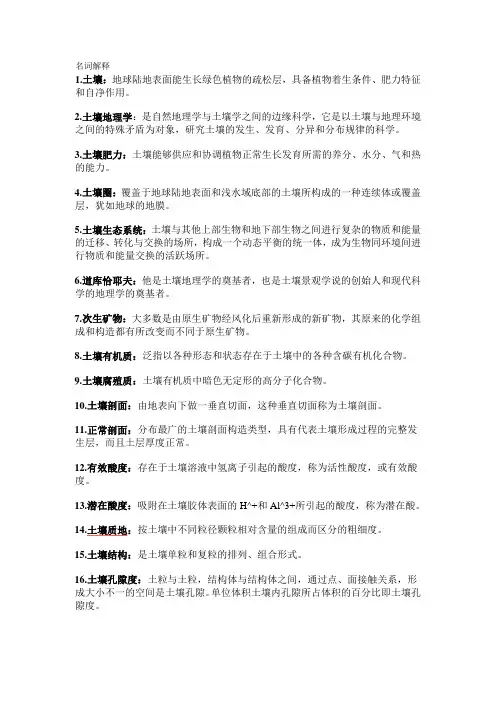

名词解释1.土壤:地球陆地表面能生长绿色植物的疏松层,具备植物着生条件、肥力特征和自净作用。

2.土壤地理学:是自然地理学与土壤学之间的边缘科学,它是以土壤与地理环境之间的特殊矛盾为对象,研究土壤的发生、发育、分异和分布规律的科学。

3.土壤肥力:土壤能够供应和协调植物正常生长发育所需的养分、水分、气和热的能力。

4.土壤圈:覆盖于地球陆地表面和浅水域底部的土壤所构成的一种连续体或覆盖层,犹如地球的地膜。

5.土壤生态系统:土壤与其他上部生物和地下部生物之间进行复杂的物质和能量的迁移、转化与交换的场所,构成一个动态平衡的统一体,成为生物同环境间进行物质和能量交换的活跃场所。

6.道库恰耶夫:他是土壤地理学的奠基者,也是土壤景观学说的创始人和现代科学的地理学的奠基者。

7.次生矿物:大多数是由原生矿物经风化后重新形成的新矿物,其原来的化学组成和构造都有所改变而不同于原生矿物。

8.土壤有机质:泛指以各种形态和状态存在于土壤中的各种含碳有机化合物。

9.土壤腐殖质:土壤有机质中暗色无定形的高分子化合物。

10.土壤剖面:由地表向下做一垂直切面,这种垂直切面称为土壤剖面。

11.正常剖面:分布最广的土壤剖面构造类型,具有代表土壤形成过程的完整发生层,而且土层厚度正常。

12.有效酸度:存在于土壤溶液中氢离子引起的酸度,称为活性酸度,或有效酸度。

13.潜在酸度:吸附在土壤胶体表面的H^+和Al^3+所引起的酸度,称为潜在酸。

14.土壤质地:按土壤中不同粒径颗粒相对含量的组成而区分的粗细度。

15.土壤结构:是土壤单粒和复粒的排列、组合形式。

16.土壤孔隙度:土粒与土粒,结构体与结构体之间,通过点、面接触关系,形成大小不一的空间是土壤孔隙。

单位体积土壤内孔隙所占体积的百分比即土壤孔隙度。

17.土壤环境容量:物理净化、化学净化、物理化学净化和生物净化四种作用使土壤具有容纳消化污染物的性能,这种性能称之为土壤环境容量。

18.硅铝铁率:是风化物、土体或土壤黏粒部分中的SiO2/(Fe2O3+Al2O3)的摩尔比率。

地形对黑土的影响是一个重要的地理问题,涉及到土壤形成、农业生产和生态平衡等多个方面。

以下是一个关于地形对黑土影响的地理题:

1.简述地形对黑土形成的影响。

答案:地形对黑土形成的影响主要体现在以下几个方面:

1.地形坡度:坡度的大小直接影响到水土流失的程度。

坡度较大的地区,土壤

容易受到侵蚀,不利于黑土的形成。

相反,相对平缓的地区有利于土壤的积累和熟化,更有利于黑土的形成。

2.海拔:高海拔地区由于气温较低,有机质的分解速度较慢,有利于土壤中有

机质的积累。

同时,高海拔地区相对较为湿润,有利于土壤中的微生物活动,进一步促进有机质的转化和黑土的形成。

3.地貌类型:不同的地貌类型对土壤的形成有不同的影响。

例如,河流两岸的

冲积平原和山间盆地等地貌类型,由于水流的作用,有利于土壤的熟化和肥力的提高,从而有利于黑土的形成。

而山地和丘陵地区则不利于黑土的形成。

综上所述,地形对黑土形成的影响是多方面的,涉及到坡度、海拔和地貌类型等多个因素。

这些因素相互作用,共同影响着土壤的积累、熟化和肥力的提高,从而影响了黑土的形成和分布。

因此,在农业生产中,应充分考虑地形因素对黑土的影响,合理利用土地资源,保护黑土的生态环境,促进农业的可持续发展。

土壤发生与地理环境的关系第二章土壤发生第一节土壤发生与地理环境的关系一、土壤形成因素学说土壤是独立的历史自然体,但它的形成与发展是与其周围的地理环境密切联系着的,同时与岩石圈、大气圈、水圈和生物圈处于经常的相互作用之中,19世纪末俄国土壤学家道库恰耶夫首先认定,土壤和成土条件之间的这些关系不是偶然的,而是有规律的。

土壤和景观的最主要的因素之间可用函数关系方程式表示出来:П=f(K,O,Γ,P)T式中Π代表土壤;K 代表气候;O代表生物;Γ代表岩石;P代表地形;T 代表时间。

这个公式明确地表示了土壤与成土条件之间的联系,即它是母质、气候、生物、地形和时间等5种自然成土因素综合作用的产物,而且各种成土因素所起的作用是互相不能代替的,所有的成土因素始终是同时同地,不可分割地影响着土壤的产生和发展,同时随着成土因素的变化,随着空间因素的变化,土壤也随着不断地形成和演化着。

由于土壤形成因素存在着地理分布规律,特别是从南到北表现为赤道、温带、极地等地带的规律变化,所以研究土壤时一定要考虑到土壤地理分布的规律性。

后来的土壤学者对土壤形成因素学说又不断加以充实和发展,特别是本世纪40年代美国土壤学者詹尼(H.Jenny)提出与道库恰耶夫相似的函数关系式:s=f(cl,o,r,p,t…)式中s代表土壤;cl代表气候;o代表生物;r 代表地形;p代表母质;t 代表时间;点号代表尚未确定的其他因素。

根据各种成土因素的地区性组合,以及某一因素在土壤形成中所起的主导作用,詹尼提出下列各种函数式:s=f(cl,o,r,p,t…)s=f(o,cl,r,p,t…)s=f(r,cl,o,p,t…)s=f(p,cl,o,r,t…)s=f(t,cl,o,r,p…)s=f(…,cl,o, r,p,t)由于研究者对各个成土因素的作用有不同的理解,所以对各种因素的位置摆法不一样,例如,苏联格林卡认为,母岩特性十分重要;涅乌斯特鲁耶夫(A.д.Неуструею)强调地形的作用;B.P.威廉斯提出,生物活动是主导因素,他认为,土壤的本质特性是具有肥力,而肥力的发展,生物是起主导作用的,只有生物在母质中出现,土壤才会发生,随着生物的不断更替,土壤类型也随之而更替,各种不同的土壤类型是土壤长期发展的环节或阶段;柯夫达(B.A.Ковда)提出,除上述成土因素外,还有深层因素的作用,他认为,地壳深部的地质现象,如火山、地震、新构造运动、地球化学的物质富集、深层地下水等对土壤形成过程亦产生影响。

考点地形对土壤的影响地形影响土壤的厚度、肥力、酸碱性等。

在植被一定的情况下,山地、丘陵等地形区水土流失较严重,土壤肥力会逐渐下降,如喀斯特地貌区土层薄,肥力差,极易出现石质荒漠化;平原区泥沙会逐渐沉积,有利于土壤肥力的保持。

地势起伏较大的地区的土壤厚度随着坡度的增大而减小,这与水土容易流失有关。

平原区泥沙会逐渐沉积,有利于土壤肥力的保持,河流冲积平原、河口三角洲和山麓冲积扇分布的地区往往土层深厚,土壤肥沃。

陡峭的山坡:地表物质迁移速度快,难发育深厚的土壤。

平坦的地方:地表物质的侵蚀速度慢,稳定的气候生物条件发育深厚的土壤。

阳坡:温度条件好,但蒸发旺,水分较差,阴坡反之。

【拓展提升】1.阅读图文材料,完成下列要求。

不同水热和地形条件下土壤发育情况不同。

研究人员在青海湖某支流上游(37°25'N,100°15'E)选取一处河谷开展实地测量研究。

该支流以大气降水补给为主,流域内多年平均降水量为370.3mm,主要集中在6~9月份,多年平均蒸发量为607.4mm。

研究人员在研究区内分别选取阳坡和阴坡各一处钻孔取样测量,左图示意不同坡向土壤有机碳含量垂直分布,右图示意两钻孔处土壤剖面。

(1)比较阴坡与阳坡有机碳含量垂直分布特点的异同。

(2)判断阴坡钻孔对应的土壤剖面,并说明判断理由。

【答案】(1)相同:均随土层深度增加而减小。

不同:阴坡比阳坡土壤有机碳含量高;阴坡随土层深度增加下降的幅度小于阳坡。

(2)乙土壤剖面。

该地降水少、集中在夏季,且蒸发量大,阴坡气温低,蒸发量小,水分条件好,生物量大,水分下渗多,土壤剖面的腐殖质层和淋溶淀积层比阳坡厚。

(或由图可知,阴坡土壤有机碳含量高,说明阴坡植被条件好,对应的土壤剖面枯枝落叶层和腐殖质层厚。

)【分析】(1)由图可知,越往地下,土壤阴坡与阳坡的有机碳含量都是越低。

不同点是同一深度,阴坡的有机碳含量高,阳坡的有机碳含量低。

离地面越近,土壤阴坡与阳坡的有机碳含量差异越小,随着深度的增加,差异增大(阴坡有机碳含量随土层深度增加下降的幅度较小,阳坡有机碳含量随土层深度增加下降的幅度较大)。