祭马思聪文

- 格式:pptx

- 大小:891.73 KB

- 文档页数:4

在马克思墓前的讲话练习题集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]在马克思墓前的讲话 随堂巩固一、语基落实1.下列词语中加点字的注音全都正确的一项是( ) A.雇佣.(yōng) 撰.稿(zhuàn)诅.咒(jǔ) 坚忍.不拔(rěn) B.芜.杂(wú) 空.白(kōng) 肤.浅(fū) 豁.然开朗(huò) C.诽谤.(pàng) 精悍.(hàn) 扼.要(è) 卓.有成效(zhuó) D.诬蔑.(miè) 悼.词(dào)苍穹.(qióng) 衷.心喜悦(zhōng) 2.下面一段文字横线处应填入的一组关联词语是( )一生中能有这样两个发现,该是很够了。

只能作出一个这样的发现,也已经是幸福的了。

马克思在他所研究的每一个领域, 在数学领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的, 其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。

?A.虽然 但是 以至 而且B.虽然 可是 甚至 并且C.即使 可是 以至 并且D.即使 但是 甚至 而且3.下列句中加点的成语使用恰当的一项是( )A.一些青年人做事缺乏长远眼光,刚入门便打退堂鼓,浅尝辄止....的做法贻误了多少青春。

B.马克思的科学见解,远远超出同时代人,对一些问题的看法出神入化....。

C.他查阅了许多繁芜丛杂....的资料,终于找到了那篇重要的论文。

D.他偶尔在一些报刊上发表几首小诗,对他崭露头角的才华和卓有成效....的表现,同学们赞不绝口。

4.下列语句中,没有语病的一项是( )A.马克思的革命理论内容极其丰富,革命实践活动极其广泛,但恩格斯用短小的篇幅把它表现出来,既全面,又有重点。

B.马克思之所以能为人类作出巨大的贡献,首先是因为他在青年时代就立志“为人类工作”,并且具有目标始终如一的顽强意志。

C.他曾经密切地注视各种电学方面发现的进展情况,不久以前,他还密切注视马赛尔·德普勒的发现。

《祭马思聪文徐迟》阅读答案祭马思聪文①徐迟①历史上,放逐、出奔这类事不少,屈原、但丁是有名的例子。

在“文革”中,我中华民族的著名作曲家马思聪先生,受尽极“左”路线的残酷迫害,被迫于1967年出走国外,以抗议暴徒罪恶,维护了人的尊严,他根本没有错,却还是蒙受了十九年(1967-1985年)的不白之冤。

②1984年11月,当我在美国费城和他会晤之时,他给我最初印象最令我惊奇。

虽然他还和过去一样的故人情重,且神志泰然,并相当乐观,还在勤奋作曲,我感到他和以前却有所不同。

我没有去深入思考他在哪一点上跟以前不同。

我只是从他的声音笑貌中,感到他似乎不时流露着一点点不易觉察的细微凄怆,却未能体会他心灵深处,埋藏着巨大的痛苦。

③后来在他女儿马瑞雪回忆她父亲最后日子的文章里说到一个晚上,马思聪听着贝多芬的《第五(命运)交响乐》。

他忽然失声痛哭,他求他夫人王慕理让他哭一个够。

后来,他含泪说:“这个世界很美。

”他为什么哭?他哭他内心的哀伤,他哭他离开了祖国大地,这么久了没能回去。

但这个世界很美,很美。

④有一次,中央音乐学院一位前副院长和我谈到他们在“文革”中的往事。

这位前副院长在黯然伤神中,突然颜容扭曲,喘息哽咽地说道:“有人用有钉子的鞋猛打他们的马院长。

怎么打得下去!。

”他说不下去了!⑤那年年底我回到国内,不久便听说我国已公开为马思聪先生平反。

不白之冤终于昭雪了。

从此我就等他回国。

1985年8月16日,他从美国寄我一封长信,其中讲到他“读了叶浅予②文章,谢谢他的真情。

那时代的人好像比较真情,‘文革’把人弄坏了”。

⑥看来我真不如浅予。

在《为马思聪饶舌》一文中浅予写道:“受过欺凌而被迫出亡的人,最懂得祖国的可爱,爱国之心也是最切。

只有那些口口声声教训别人如何如何爱国,而自己却横着心侮辱善良灵魂的人才是真正的罪人。

马思聪不欠祖国什么,那些窃国篡权的人却欠他太多了。

”叶浅予说得又慷慨,又体贴。

我们许多人却都没有说什么,以帮助他解除那凝冻住他内心的深沉痛苦啊!⑦那封长信是他从欧洲旅游回来写给我的,他写到了南斯拉夫的钟乳石岩洞,威尼斯舟子的金色歌喉,罗马的铁伏黎喷泉的音乐和瓦格纳常去喝咖啡的一家希腊咖啡店。

清明祭祖大曲祭文第一篇:清明祭祖大曲祭文清明祭祖大曲祭文清风习习催秧绿,明月悠悠映花黄。

物有报本之心,人有思祖之情。

在这个花红柳绿、风清雨润的时节,今天我们大家共聚网上缅怀先祖的恩德,感念列祖列宗的恩情。

我们迟氏家族中华海内外各个支系汇聚在网上,隆重祭奠我们的迟氏祖先,追思先人的丰功伟业,联谊今人的亲情友情,共谋迟氏家族的发展大业。

我们感到无比的自豪和荣幸。

迟姓最初来源于商汤王朝初期大贤人迟任,得姓地在今山东曲阜迁都于殷(今河南安阳西北)。

历商周之时光飞逝,政权更迭,迟姓渐离开祖居之地,播迁他乡。

《汉书·王莽传》中载有:“平原女子迟昭平,……”,表明在两汉之交已有迟姓落籍平原郡,平原之故城在今山东省平原县西南,说明后世曾长期昌盛于山东的迟姓进入该省甚早。

由于迟姓长期以来表现得较为沉寂,故很难让人把握其准确的播迁脉落。

北魏时,汉化改革,有尉迟氏更为迟姓,孝文帝迁都洛阳,他们则更多的盘桓于北都太原及其附近,并与原先繁衍于此地之迟姓汉人相融合,经繁衍发展,后来迟姓昌盛为该郡之大族,是故后世迟姓有以太原为其郡望堂号的。

隋唐两代,太原迟姓由于仕宦、谋生、避难、寻求新的生存环境等原因渐扩散至陕西、河北、河南以及山东等地。

唐末五代十国以后,迟姓渐南迁于安徽、江苏、浙江、湖北诸省。

南宋偏安江南以及灭南宋以后,更加剧了迟姓南迁的步伐,迟姓更广泛的播迁于华南、中南之地。

元朝末年,国家腐败,导致农民四起,他们为争夺王权而相互攻杀,加之灾疫连绵,导致生灵涂炭,民不聊生,河北、河南“积骨成丘”,山东、皖北“人口鲜少”。

大明甫定江山,便制订了移民屯田的复兴之策,而山西由于表里山河的特殊地理位置未曾伤筋动骨,是故明初,山西迟姓作为洪洞大槐树迁民姓氏之一,被分迁山东、河南、江苏、安徽、湖北等地。

明中叶以后,有迟姓入居辽东。

明末张献忠屠川后,有湖南、湖北之迟姓入填今四川、重庆。

清康乾年间以后,山东等地之迟姓伴随闯关东之风潮入迁东三省,其中含有山西洪洞之移民后裔,他们扎根于白山黑水之间,人口得以迅猛增长。

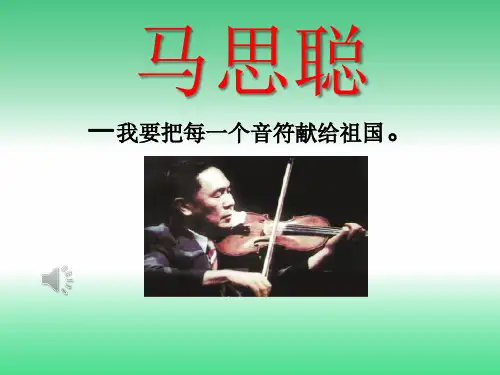

马思聪逃亡记马思聪(1912年5月7日-1987年5月20日),中国广东海丰县人,中国作曲家、小提琴家与音乐教育家。

被誉为“中国小提琴第一人”。

他于1937年创作的《思乡曲》,被认为是中国20世纪的音乐经典之一。

1966年马思聪在文化大革命中受迫害。

1967年1月15日与女儿马瑞雪、夫人王慕理、儿子马如龙乘“002”号电动拖船偷渡香港。

1967年4月12日美国国务院公布,北京中央音乐学院院长马思聪逃出中国大陆,来此避难。

马思聪同夫人及两个孩子,一起被批准避难。

此后不久,马思聪在纽约公开露面,在寓所接待外国记者,发表了题为《我为什么逃离中国——关于“文化大革命”的可怕真相》的讲话。

原文如下:“我是音乐家。

我珍惜恬静、和平的生活,需要适宜工作的环境。

况且我作为一个中国人,非常热爱和尊敬自己的祖国和人民。

当然,我个人所遭受的一切不幸和中国当前发生的悲剧比起来,全是微不足道的。

‘文化大革命’在毁灭中国的知识分子。

去年夏秋所发生的事件,使我完全陷入了绝望,并迫使我和我的家属成了逃亡者,成了漂流四方的‘饥饿的幽灵’。

如果说我的行为在某种意义上有什么越轨的地方的话,那就是我从中国逃跑了……”“文化大革命”的灾难从1966年的春天开始,中国遭受了一场史无前例的劫难,文化界、教育界的知识分子首当其冲,遭到了残酷的迫害和打击。

5月底,被“革命口号”煽动起来的中央音乐学院的青年学生们,给他们的院长贴出了大字报。

一夜之间,马思聪成了“资产阶级反动权威”、“三名三高的修正主义分子”。

往日热闹的马宅也冷清了下来,学生再也不上门学小提琴。

“文化大革命”,这个陌生的名词,让他感到惶恐、不可理解。

在朋友和家人的劝告下,马思聪发表了一个声明,表示坚决、热情地支持“文化大革命”,愿意接受广大“革命师生”的批判。

6月中旬,文化部系统的艺术院校的“黑线人物”500多人,被集中到北京郊区的社会主义学院的校园内,住进了“牛棚”。

他们当中,有各院校的领导,知名的教授、画家、音乐家、导演、名演员、作家,马思聪也是他们中的一员。

在马克思墓前的讲话练习题Prepared on 21 November 2021在马克思墓前的讲话 随堂巩固一、语基落实1.下列词语中加点字的注音全都正确的一项是( ) A.雇佣.(yōng) 撰.稿(zhuàn) 诅.咒(jǔ) 坚忍.不拔(rěn) B.芜.杂(wú) 空.白(kōng) 肤.浅(fū) 豁.然开朗(huò) C.诽谤.(pàng) 精悍.(hàn) 扼.要(è) 卓.有成效(zhuó) D.诬蔑.(miè) 悼.词(dào) 苍穹.(qióng) 衷.心喜悦(zhōng)2.下面一段文字横线处应填入的一组关联词语是( )一生中能有这样两个发现,该是很够了。

只能作出一个这样的发现,也已经是幸福的了。

马克思在他所研究的每一个领域, 在数学领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的, 其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。

A.虽然 但是 以至 而且B.虽然 可是 甚至 并且C.即使 可是 以至 并且D.即使 但是 甚至 而且3.下列句中加点的成语使用恰当的一项是( ) A.一些青年人做事缺乏长远眼光,刚入门便打退堂鼓,浅尝辄止....的做法贻误了多少青春。

B.马克思的科学见解,远远超出同时代人,对一些问题的看法出神入化....。

C.他查阅了许多繁芜丛杂....的资料,终于找到了那篇重要的论文。

D.他偶尔在一些报刊上发表几首小诗,对他崭露头角的才华和卓有成效....的表现,同学们赞不绝口。

4.下列语句中,没有语病的一项是( )A.马克思的革命理论内容极其丰富,革命实践活动极其广泛,但恩格斯用短小的篇幅把它表现出来,既全面,又有重点。

B.马克思之所以能为人类作出巨大的贡献,首先是因为他在青年时代就立志“为人类工作”,并且具有目标始终如一的顽强意志。

C.他曾经密切地注视各种电学方面发现的进展情况,不久以前,他还密切注视马赛尔·德普勒的发现。

2016年山西省重点中学协作体高考语文二模试卷一、现代文阅读(每题3分,共9分)1.阅读下面文字,回答下列各小题。

粗鄙的暴发户审美充斥着我们的社会冯骥才在北欧,尤其是奥斯陆的大街上,你会感到城市有一种非常舒服的整体性。

它没有历史与现代的断裂与分离,而是和谐地浑然一体。

这不仅是建筑外部,连建筑内部乃至家具风格也是一样。

今天的他们依旧喜欢用新鲜的原木把屋顶装饰得像昔时的农舍,喜欢木头立柱,喜欢没有花纹雕饰的桌椅,喜欢用光洁的木板组合起来的衣柜与书架;但这不是不动脑子地去模仿传统,而是加进去一种后工业时代崇尚的简约美与现代科技能力包括精细的切割与抛光的技术,而使其成为现代审美中一种自己的文化主体元素。

他们已经成功地将自己即北欧传统审美的简朴转化为现代审美的简约。

中国就麻烦多了。

自汉唐以来,中原汉文化的审美似乎一贯而下。

特别是明代的审美雍容大气、敦厚沉静,从中可以清晰看到汉之博大与唐之沉雄。

然而到了清代,入主中原的满族皇帝们对生活文化表面化奢华的欲求,驱使整个社会的审美发生变异。

特别是乾隆盛世,审美的繁缛与炫富感走到极致,完全脱离传统审美的厚重与含蓄。

可是到清代中期之后,国力的衰败便使这种奢华的追求无法企及而日渐粗鄙,审美能力和审美标准遭到破坏。

此后则是外来文化的冲击,以及在“不爱红装爱武装”时代,国民的美育和审美品格已不被提倡。

当整个社会由传统的农耕社会转向现代的工业社会时,我们已经无所依据和无所凭借。

社会审美像没头苍蝇乱撞。

或是呆头呆脑的仿古,或是跟着洋人亦步亦趋地做“现代秀”。

如何在审美上从传统向现代过渡,成了当代文化的大难题之一。

没有现代审美,也就提不到真正意义上的现代文化。

而北欧人从传统到现代的审美过渡,不是听凭自然,稀里糊涂地完成的。

我想它来自两方面。

一方面是经过知识界,即建筑界、艺术界、设计师等长期的创造性的努力与探索。

另一方面则是公众的认可。

因为,只有成为集体审美,才是一种时代的文化特质。

辗转求学终结果不辟斧钺办教育收稿日期:2018-11-211912年,在辛亥革命发生的第二年,马思聪出生在广东省海丰县一个不普通的家庭里。

其父马育航在年轻时历任海丰高等小学校第一任校长,随后与陈炯明、陈举等人一起鼓吹革新思想,创办了《海丰自治报》,宣扬民族民主精神。

在马思聪九岁时,他跟随父亲来到广州,在广州培正学校寄宿读书,并利用课余时间学会了吹口琴、弹月琴,广州演唱粤曲的环境熏陶着马思聪,他开始用月琴演奏粤曲。

1923年的夏天,马思聪从广州回到陆丰,恰逢大哥马思齐从法国回家休养,马思聪看到了哥哥手中的小提琴,爱不释手,萌生了去法国学习小提琴的念头。

他在《童年追想曲》中自述“觉得比我先前玩的那些乐器的声音美妙得多了”。

于是,就在那一年的冬天,马思聪与哥哥一起踏上了前往巴黎的客船。

他怀揣着对世界的新奇,如梦般地离开了祖国。

一、辗转求学提琴梦大雪下的法国除了雪与雾,在一个11岁的孩子眼里只有寂寞与荒凉,早前满心的欢喜在到达法国后都消失得无影无踪。

可这种寂寞与荒凉,却丝毫没有让他产生退却的念头。

初到法国的马思聪和哥哥住在一起,由哥哥帮助他聘请小提琴老师学习。

由于住址的不断迁移,马思聪不断地更换老师,从最初两个月住在枫丹白露(Fortaineblean )的女老师,到巴黎东边住在Pension de Famille (家庭公寓)的女老师,不是很紧凑的学习并未完全引起马思聪的兴趣。

在随后的一年里,住在法国“红鼻子”(马思聪语,由于忘其名,由此代之)先生家的训练使他可以流利地使用法语沟通了,提琴老师也在这期间更换一次,算下来,在这一年多的时间,马思聪已经更换了四位提琴老师,于是,他产生了要进入学校学习的想法。

马思聪于1925年考入了南锡音乐学院(巴黎音乐学院十大分院之一),进入音乐学院的学习成为马思聪系统学习音乐的开始。

他学习的内容也丰富起来,包括乐理、视唱练耳、钢琴、室内乐、法文以及他的专业提琴课。

每周在学校上两学时的提琴课和老师家上两学时的提琴课让马思聪在学习提琴的时间上有了明显的增加。

宁夏银川市唐徕回民中学2014届高三语文下学期第四次模拟考试试题一、现代文阅读(9分,每小题3分)艺术操作是艺术创造才能的一个重要方面。

在艺术意象的生产过程中,艺术操作一方面是意象形成不可或缺的一个重要因素,另一方面又赋予意象以最终的形式符号,将意象孕育的成果物化为现实的可传达的艺术品。

表面看来,艺术操作纯然是一种外在的技艺,实际不然。

在艺术家准备操作时,心中的意象不一定已经非常清晰、完善,靠着操作运动,意象才逐渐鲜明、完整并得以最后定型、完成。

郑板桥讲他画竹的体会:“江馆清秋,晨起看竹,烟光日影霜气皆浮动于疏枝密枝之间。

胸中勃勃遂有画意。

其实胸中之竹,并非眼中之竹也。

因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。

”“胸中之竹”之所以不同于“眼中之竹”,是因为经过了艺术家的意象孕育和改造,这一目了然;而“手中之竹”又不同于“胸中之竹”,则常为人忽视。

其实,这是艺术家把心中孕育的意象用艺术操作加以表达并且用特定形式符号将之凝定下来。

因此,不能轻视艺术操作,它是意象孕育的继续与完成。

艺术操作是意象创造的有机组成部分和深化,人们应当重视艺术操作中的技能,因为所有的艺术操作作为一种实践活动,作为主体本质力量的对象化,是离不开特定的技能的。

一定意义上也可以说,艺术操作就是艺术技能的运用与发挥。

各种不同门类的艺术,由于其形式符号及传达媒介的不同,各有不同的操作和技能。

对于外行,由于不能掌握其操作技能,就不可能进入艺术的创作过程,即使有了“胸中之竹”,也变不成“手中之竹”。

因此,操作技能是艺术创作中极为重要的环节。

然而,如果离开艺术意象的创作过程,孤立地追求操作技能,就会沦为匠艺。

如一些广告画,就技能角度看,是符合“画”的要求的,然而缺乏艺术不可少的灵气,所以算不上真正的艺术。

这就涉及艺术创造中“技”与“道”的关系问题。

这里所谓的“道”是指艺术创造过程中自由无碍、充满生气的最高境界。

操作技能经过长期训练,娴熟自如,艺术家就能将它们化为自己的血肉,与对象世界亲密无间,从而进入“道”的自由境界。

第一次月考语文试题【新课标Ⅱ版】第Ⅰ卷一、现代文阅读(9分)阅读下面的文字,完成1—3题①历史上,国人曾有谣谶之信。

何谓谣谶?谣,是歌谣;谶,为预言。

简单地说,谣谶就是以谣为谶,用歌谣的形式演绎对未来的预言。

内容主要包括占验个人命运和历史事件两种。

前者如以燕子为题,影射汉成帝宠妃赵飞燕的人生经历。

而历史事件最著者莫过于王朝更迭。

这类谣谶有的是一语成谶式的简单判断,如“亡秦者,胡也”;也有的是对完整过程的叙述。

一首普通的歌谣何以有着如此巨大的能量?答曰:信仰使然。

②古人认为,“有章曲曰歌,无章曲曰谣”,“徒歌谓之谣”。

也就是说,谣是没有音乐伴奏的歌唱形式。

事实上,最有可能成为谶谣的不是成人谣而是童谣。

古人认为:“童子歌曰童谣,以其出自胸臆,不由人教也。

”童谣能成为谶谣,除了“出自胸臆”的“天籁之音”外,还有信仰上的因素。

古人认为五星中的荧惑星(火星)降临大地化为儿童,歌谣嬉戏,而其所歌即是吉凶的预兆。

③《国语·郑语》记有周宣王时的一首童谣:“恹弧箕服,实亡周国。

”(那卖桑弓、箭袋的人,就是使周灭亡的人啊!)历史应验了童谣之语,卖桑弓、箭袋的夫妇收养的弃婴,正是烽火戏诸侯的周幽王之妃褒姒。

《国语》是中国最早的一部国别史,其成书年代,或云春秋末期,或云战国初期。

以最晚而论,应该说在战国初期人们已经有了谣谶的信仰。

④既为信仰之物,谣之所以成谶,源于两种基本的思维。

一是相信语言的神秘力量。

如古时候“土反其宅,水归其壑,昆虫勿作,草木归其泽”的农事咒语。

二是相信已知和未知事物之间存在着某种神秘联系。

人们总是试图破译这种神秘联系,先民龟筮占卜就是这种文化尝试的结果。

相信谣谶的预言和相信卜筮的占验应该说基于同样的思维,只不过是所凭借的手段不同罢了。

⑤上述信仰被战国邹衍和西汉董仲舒所利用,并进一步系统化。

战国时期,阴阳家邹衍根据西周以来解释自然现象的阴阳、五行,创立“阴阳消息”与“五德终始”学说,用天事解释人世治乱,以之恐吓当政者,使其不敢不注意人事。

2009清明特别节目文稿2009清明节特别节目广东电台新闻台联合全省18家电台联合制作《永远的思念――纪念广东各地最令人思念的人物》节目文稿今年(2009年)四月四日是清明节。

清明是我国重要的传统节日之一,始于周代,至今已有2500多年的历史,自古以来,清明节就是祭奠亲人、抒发亲情、感恩怀旧的日子。

每到四月,千缕万缕的思念总会伴着清明节的细雨从天而降。

又是一年清明祭,在个特殊的日子,市民最思念的是谁?在故人中,每个城市都有最能体现这个城市精神、反映这个城市特色的代表人物,他们或许是公众人物,或许是普通百姓,或许是英雄模范,他们虽然来自不同的领域,却有一个共同之处,那就是他们都是这个城市市民心目中最值得思念的人。

不管岁月如何流逝,这些人,历史会记住,人民永远不会忘记。

以共和国60周年为背景,让清明礼赞生命,让温暖象春阳一样照进每个人的心田……第一辑[ 内容梗概] :今天是一年一度的清明节,清明是我国重要的传统节日之一,始于周代,至今已有2500多年的历史。

自古以来,清明节就是祭奠亲人、抒发亲情、感恩怀旧的日子。

在个特殊的日子,你最思念的人会是谁?《永远的思念》版头孙潇毅:今天是一年一度的清明节,清明是我国重要的传统节日之一,始于周代,至今已有2500多年的历史。

自古以来,清明节就是祭奠亲人、抒发亲情、感恩怀旧的日子。

在个特殊的日子,你最思念的人会是谁?在故人中,每个城市都有最能体现这个城市精神、反映这个城市特色的代表人物,他们或许是公众人物,或许是普通百姓,或许是英雄模范,他们虽然来自不同的领域,却有一个共同之处,那就是他们都是这个城市市民心目中最值得思念的人。

不管岁月如何流逝,这些人,历史会记住,人民永远不会忘记。

今天是4月4号,清明时节雨纷纷,从今天开始,一连三天,我们将展播由广东电台新闻台《直播广东》统筹策划,并联合全省18家地市电台共同制作的特别节目《永远的思念――纪念广东各地最令人思念的人物》,这些被人们铭记、让人们思念的人物中,既有为革命抛头颅洒热血的先烈,也有为中国革命作出过杰出贡献的老一辈革命家;既有终生情系桑梓、福泽乡里一代侨领,也有将毕生精力奉献给平凡岗位的普通劳动者;既有见义勇为的好青年,也有亲民爱民的好村官;既有因公殉职的公安民警,也有中国当代著名的音乐家……《永远的思念》间奏客都梅州,人杰地灵,英才辈出。

百年中国经典散文内容简介《百年中国经典散文》是一套跨越整个世纪、值得长期保存的高品位散文选本。

书中文章选自名家,内含随笔、杂感、小品、游记等;或记事或抒情,或写景或议论,大至宇宙人生,小至个人琐事,坦率地表达个人思想志趣,淋漓尽致地宣泄内心感受,真实地记叙所见所闻,可谓字字珠玑,篇篇华章,它是一座智慧宝库,供您探索。

《百年中国经典散文:挚爱卷》为套书中的一本,选录了关于人间真爱的散文数十篇,以飨读者。

人生在世,事实纷扰,无论贫富贵贱,荣辱悲喜,都离不开一个“情”字,亲情、友情、爱情、乡情、陌生人之间的温情,以真情入文,发乎情性,自然出之,乃成天地玉文。

作者简介王兆胜,男,1963年生,山东蓬莱人。

1982年至1989年就读于山东师范大学中文系,获学士和硕士学位。

1996年在中国社会科学院研究生院获文学博士学位,现为《中国社会科学》杂志副编审。

已出版著作《林语堂的文化情怀》、《闲话林语堂》、《林语堂两脚踏中西文化》、《真诚与自由——20世纪中国散文精神》、《逍遥的境界》等9部。

在《中国社会科学》、《文学评论》、《文史哲》等刊物发表论文百余篇。

在《光明日报》、《美文》、《散文海外版》等刊物发表散文随笔80多篇。

另外,还编著出版了《20世纪中国文化论争》、《百年中国性灵散文》和《享受健康》等多种文化和散文选本。

曾获首届冰心散文理论奖。

序言林非/001藤野先生鲁迅/001我的母亲邹韬奋/006一个人在途上郁达夫/010背影朱自清/015赠李唯建庐隐/017墓畔哀歌石评梅/019奠六弟台静农/023怀念萧珊巴金/025老哥哥臧克家/036苏州拾梦记柯灵/040祖父萧红/044赋得永久的悔季羡林/049我的嫂子李辉英/054亡人逸事孙犁/058祭马思聪文徐迟/062外祖父的白胡须琦君/065阳光林海音/069梦里依稀慈母泪秦牧/072多年父子成兄弟汪曾祺/077妻颂丁耶/080绵绵土牛汉/085父亲新凤霞/087哭小弟宗璞/090离别林非/095我吻女儿的前额阎纲/098小小的篝火潘旭澜/103凝视孙犁从维熙/106乡情三味石英/110碗花糕王充闾/113人间重晚晴肖凤/120与相爱的人共赴天涯范曾/125 嫂镜王宗仁/130母亲的河尧山壁/135晶莹的泪滴陈忠实/140土地梦周同宾/145那一脉蓝色山梁梅洁/153云姑董桥/158八月的故乡??你好郭保林/161 姐姐路遥/163母子薛尔康/174摇曳秋风遗念长孙晓玲/179祭父贾平凹/188想爱你到老胡发云/196耳光杜卫东/205轮回孙建平/208养母杨新雨/215悠悠心会韩小蕙/219凝眸斯妤/224儿子何立伟/226卖白菜莫言/229父亲素素/233人生麦茬地张炜/238情感的秘地丁建元/242爱情的守望蔡桂林/246不要吵他烈娃/254父亲和他用过的农具李汉荣/264 针鲍尔吉·原野/270去看母亲李登建/272从俗如流朱寿桐/275寸断柔肠冯秋子/280四姑苇岸/288一次没有表白的爱朱鸿/291悠悠长旅妈妈伴我走丁亚平/302母亲的阳台彭程/305生命打开的窗口熊育群/308他乡望月陈瑞琳/316大姐高维生/320皑如山上雪张清华/324与姐姐永别王兆胜/329悼三姨夫迟子建/335一对沉默寡言人吴鸿/338我不认识你,但我记得你张国龙/340。

乡愁之伤——马思聪小提琴独奏曲《思乡曲》赏析与教学乡愁之伤,心弦之诗——马思聪小提琴独奏曲《思乡曲》赏析与教学马思聪作曲的《思乡曲》堪称世界精品的杰作,是我国第一首真正走上国际舞台、被外国小提琴大师演奏的小提琴独奏曲,能与其媲美的是尔后大家熟知的《梁祝小提琴协奏曲》。

马思聪作为我国第一代小提琴音乐作曲家、演奏家和教育家,在中国近现代音乐史上占有显著重要的里程碑地位。

马思聪(1912—1987),广东省海丰县人,豆蔻年华即赴法国留学,师从巴黎音乐学院名教授奥别多菲尔(P. Oberdoeffer)和浦舍理(Bouchoif)学习小提琴。

1929年他学成回国,被誉为“东方的音乐神童”。

半年后马思聪再度赴法深造,跟随毕能蓬(Binembaum)教授学习作曲及作曲理论。

1931年秋,马思聪筹建私立广州音乐院并自任院长;1940年5月,组建了中国第一个正规的管弦乐团——“中华交响乐团”;抗战胜利后,先后担任台湾交响乐团指挥、广州艺术音乐系主任、上海中华音乐学校校长、香港中华音乐院院长等;1951增加年,马思聪被中央人民政府正式任命为新建立的全国最高音乐学府——中央音乐学院首任院长,并兼任中国音乐家协会副主席,《音乐创作》主编等职。

“文化大革命”初期,他遭到种种人身摧残以及抄家等暴行,1966年1月被迫逃离祖国,长期旅居美国。

1987年5月20日,病逝于美国费城,终年75岁。

1985年2月,马思聪冤案获彻底平反,恢复名誉。

马思聪的作曲技巧比较成熟,并且有其鲜明创作个性,他的创作风格自始至终都用来表现和赋予他对音乐的民族特征追求中。

他曾说过“一个作曲家特别是一个中国作曲家,除了个人风格特色外,极端重要的是拥有浓厚的民族特色。

”[3],他的作品“风格比较恬淡、素雅,有点像南国的‘夜合花’,徐徐吐出幽香,清新芳香”,“音调清丽流畅,结构乘法,笔到情到就行,没有太多的赘句”(著名音乐理论家李凌年语)。

[4]他在长达半个多世纪的艺术生涯中,涉及小提琴音乐、交响音乐、协奏曲、大合唱、室内乐、钢琴音乐、歌剧、舞剧、艺术歌曲、群众歌曲多个领域。

吉林高三高中语文高考模拟班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、现代文阅读1.阅读下面的文字,完成后面题目。

纵观中国古代文化史,会发现一个现象:凡是大师巨擘,往往一门数杰。

诸如汉魏三曹、西晋三张、宋代三苏、明代三袁……这样的佳话,不胜枚举。

如此独特的中国式文化现象,与一门特殊的学问——“家学”的关系密不可分。

钱穆先生认为,一个家族对于后世子孙的期冀无外乎“一则希望其能具孝友之内行,一则希望其能有经籍文史学业之修养。

此两种希望,并合成为当时共同之家教。

其前一项之表现,则成为家风;后一项之表现,则成为家学。

”先秦时期,记载学术、文化的简牍十分珍贵,朝廷藏之秘府,遣职官专守,文化被垄断,因而有“学在官府”之说;又由于小农经济的形成和宗法制度的确立,逐渐出现了父死子继、子承父业的情形。

于是,掌握文化知识的为官者,业有专守,不传他人,只传弟子。

春秋战国时期百家争鸣,出现了诸如儒、道、法、医等不同学派,各家后人、弟子视其学术为衣钵,历代传承,这是早期家学形成的另一重要途径。

至魏晋南北朝,家学从内容和规模上都有了突破。

此前,两汉家学受独尊儒术的影响,内容多以经学为主。

魏晋南北朝时文化政策变得宽松,儒家不再独大,史学、医学、文学、书法、绘画、玄学、天文历法、科技等,都成为世族家学的内容。

在选官制度方面,魏晋南北朝一改两汉注重考察品行的“察举制”,采用“九品中正制”,品评人物,择优入仕,把“家世”与品行才能同时列为考察对象。

至此,学业与门庭形成了相因相成的关系,要想力保门第不衰,唯有“籍家门人才济济,簪缨相继,同族引援”。

由此,家学的传承在一荣俱荣、一损俱损的形势下得到了极大的发展。

家学的一大优势,就是能提供较早开展“开蒙教育”的条件,尤其世家子弟往往三四岁便开始接触史书典籍。

著名物理学家钱学森回忆童年生活时说,自己从四岁开始,就要每天在父母面前背诵儒家经典、唐诗宋词。

祭文祭奠母亲作文祭奠母亲祭文马学文时值二00九年初秋,阵阵秋风秋雨里,我母盍然长世,阴云惨淡,草木含悲,泣声涟涟,举家哀伤。

我母张氏,出生于1934年古历2月14日,去世于2009年古历7月13日,享寿7旬有6,原籍陕西,幼年被外婆收养,为逃饥荒来此甘肃省镇原县屯字行政村马堡自然村,被热心肠马太公收养,后与出身贫寒的父亲结婚,生我弟兄4人,1个姐姐。

天不幸,我父未满60岁惨然病故,母亲一人含辛茹苦拉扯我儿男耕读传家,成长立业,如今盛世丰年,小康来临,母亲却永远地走了,走了,走了。

忆往昔,慈母音容尚在时,家中几多欢笑,年节儿孙挤床前,其情其景,历历在目。

看今天,高堂撒手人寰间,秋雨丝丝绵绵,子孙披麻执孝院,是凄是咽,样样伤怀。

思庭训,言传身教做人厚道,勤俭持家邻里皆知,艰苦岁月喝稀粥,端来让去。

念供读,严寒酷暑从不间断,灯下陪读纳鞋缝补,闻鸡热灶烙烙饼,满装满带。

想身衣,内外旧衫衫好几年,一把挂在钥匙上的小铜铃喳啦喳啦陪终生。

叹今生,黑白忙碌碌度春秋,几曾把留口袋里的分文钱如数如数给儿女。

母亲啊,母亲,你走了,走的那么匆匆,走的那么坦然,当我接到妻子从老家打来您不幸的消息时,我已经迟了,迟了没看上您一眼,那时我正给孩子上课,当我赶回家,在大哥大嫂二嫂妻子恸天的哭声中,您老人家平静的躺在了床上,我颤抖着跪伏您身旁,我的脸贴在您脸上,我感觉您的脸还温热温热,您面容很慈祥,也很安详,我从心底里感到您是微笑着走了,仿佛没有一丝的疼痛,也许是放心的走了。

求祭母范文各位来宾,各位亲友,女士们、先生们:万分感谢你们冒着烈日酷暑,来参加今天的追悼会,家母魂灵有知,也必将感激涕零!2013年7月28日(农历六月二十一日)晚8时许,我的母亲喻水英先生平静的,安详的停止呼吸。

母亲生于1928年农历6月20日,享年86岁。

母亲1928年生于江西省临川县湖南乡流坊村一个小康之家,她是长女,自小受父母宠爱,受到良好教育,天资聪慧,学业优良。