古代文学史 第四编 笔记

- 格式:doc

- 大小:68.00 KB

- 文档页数:10

我国古代文学史第四编隋唐五代文学名词解释一、隋唐五代文学概述1. 隋唐五代文学起源于唐代,是我国古代文学史上的繁荣时期之一,代表了我国古代文学的高峰。

在这一时期,我国文学不仅在形式上有了新的突破和创新,而且在内容上也呈现出了多样化和丰富化的特点。

2. 隋唐五代文学以诗歌、散文为主要表现形式,其中诗歌尤为突出,被誉为我国古代文学的“诗之盛世”。

在这一时期产生了众多优秀的诗人和诗作,对后世文学产生了深远的影响。

二、隋唐五代文学名词解释1. 唐诗:唐诗是指唐代诗歌的创作和传播,是我国古代文学史上的重要篇章。

唐诗以其雄浑、豪放、清丽的风格,成为我国古代文学的瑰宝,对后世诗歌产生了深远的影响。

2. 诗仙:诗仙是指在我国古代文学史上具有极高地位和价值的诗人,其作品被后人奉为经典,影响深远。

代表诗仙的人物有李白、杜甫、王维等。

3. 诗魂:诗魂是指诗人在创作时所表现出的灵魂和情感,是诗歌作品的灵魂所在。

在我国古代文学中,诗魂常常被用来形容诗人的创作天赋和情感世界。

4. 散文:散文是一种以散漫、自由的形式表现感情、抒发思想的文学作品,是古代文学中的重要表现形式之一。

在隋唐五代时期,散文得到了迅猛的发展,成为了文学创作的重要范畴。

5. 骈文:骈文是一种较为规范的散文体裁,是汉语散文的一种特殊形式。

其特点是结构严谨、格调优美、语言富丽,常用于叙事、议论等文体。

6. 题咏:题咏是文学作品中的一种修辞手法,指以诗、赋、散文等形式来歌颂、赞美某个主题或对象。

在隋唐五代文学中,题咏成为了诗歌创作的常见形式,被广泛运用于文学作品中。

7. 韵律:韵律是诗歌创作中重要的艺术手法,是通过音韵结构的安排和运用,造成诗歌的音韵美感。

在隋唐五代文学中,韵律成为了诗歌创作的重要元素,为诗歌的表现和传达增添了魅力。

8. 词牌:词牌是我国古代词曲的一种特殊形式,是古代词曲创作的重要途径和规范。

在隋唐五代文学中,词牌扮演了重要的角色,成为了古代词曲创作的基础。

第四编第四章杜甫一、单项选择题1.()享有“诗圣”的声誉,他的诗被称为“诗史”。

A. 杜甫B. 李白C. 白居易D. 王安石【解析】A 杜甫享有“诗圣”的声誉,他的诗被称为“诗史”。

2.下列说法不正确的是()。

A. 杜甫是中国传统知识分子心中的偶像B. 杜甫是儒家文化理想人格的化身C. 杜甫代表着当时的“社会良知”D. 杜甫的思想受道家影响较大【解析】D 杜甫的思想受儒家影响较大,但他与道教、佛教中人也多有来往,未限于一宗一派。

3.杜甫的诗歌形象真实地反映了()前后的时代动乱,是时代的一面镜子,素有“诗史”的美誉。

A. 黄巢起义B. 安史之乱C. 陈桥兵变D. 靖康之耻【解析】B 杜甫的诗歌形象真实地反映了安史之乱前后的时代动乱。

4.“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”出自()。

A. 《自平》B. 《悲陈陶》C. 《忆昔》D. 《悲青坂》【解析】C “忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”出自《忆昔》。

5.下列说法正确的是()。

A. 《忆昔》描述了安史之乱中的混乱情形B. 杜诗可以证史,补史之不足C. 史实与杜诗相比,史实提供了生动的生活画面D. 杜诗的“诗史”性质,主要在于它提供了史的事实【解析】B 《忆昔》描述了开元盛世的繁荣景象;杜诗提供了生动的生活画面;杜诗的“诗史”性质,主要的还不在于它提供了史的事实。

6.()是一种杂感式的谈艺论文的论诗诗,评古鉴今,开创了文学批评的新方式。

A. 《秋兴八首》B. 《诸将五首》C. 《戏为六绝句》D. 《咏怀古迹五首》【解析】C 《戏为六绝句》是一种杂感式的谈艺论文的论诗诗,评古鉴今,开创了文学批评的新方式。

7.杜甫诗歌风格多样,但其基本风格是()。

A. 清理明快B. 慷慨悲壮C. 沉郁顿挫D. 豪放飘逸【解析】C 杜诗的主要风格特征是沉郁顿挫。

8.杜甫发展了两汉乐府民歌“写时事”的优良传统,创立了()。

A. 自传体诗B. 家事诗C. 新乐府D. 即兴诗【解析】C 杜甫创立了“即事名篇,无复依傍”的新乐府。

考研中国古代文学史笔记(袁行霈)-(1)文学考研重点第一章上古文学一、基本知识1、上古歌谣:上古时期的民歌、民谣,是民间文学的一种。

我国古代,以合乐为歌,徒歌为谣。

上古歌谣是先民表达思想、抒发感情、促进生产的重要工具,是在生产力极为低下的原始时代产生的,是出现最早的文学样式。

按题材内容,可分为劳动歌谣、祭祀歌谣、图腾歌谣、婚恋歌谣、战争歌谣等。

它们具有集体性、综合性和再现生活的直接性,词句简朴,节奏流畅,以赋为其主要表现手法。

2、《周易》:先秦时的一部卜筮书。

其文字分经、传两部分。

其中的卦、爻辞为《易经》,约成于西周初年。

它们记载了上古社会的一些情况,保存了一些具有朴素色彩的上古歌谣。

《易传》是对经的说明和解释,大部分作于战国时期,反映了当时的哲学思想。

3、神话:神话是上古先民通过幻想以一种不自觉的艺术方式对自然现象和社会生活所作的形象描述和解释,用虚幻的想象表现了先民们征服自然、战胜自然的强烈愿望和乐观主义、英雄主义精神,是人类早期不自觉的积极浪漫主义艺术创作。

它是原始文学的一种重要样式,是后世文学艺术的重要土壤和武库。

4、《山海经》:一部与巫术有关的古代地理著作,作者不详,约成书于战国时,秦汉时又有增补。

共18卷,以记载传说中的地理知识为主,兼及民俗、物产、医药、巫术、祭祀等,尤其是保存了大量上古神话传说,如精卫填海、夸父逐日、黄帝杀蚩尤、鲧禹治水等,是我国先秦保存神话最多的古籍,具有重要的文学价值。

第二章《诗经》一、基本知识1、《诗三百》:即《诗经》。

《诗经》在先秦时不称“经”,而是称“诗”或“诗三百”,如《论语》引《诗》评《诗》即是如此。

《诗经》本有305篇,举其整数,故称“诗三百”。

西汉初成为官学,被尊为经,始称《诗经》,后世也有沿称“诗三百”的。

2、风雅颂:是《诗经》的三个组成部分,也是根据地域和音乐的不同对《诗经》的分类。

风也叫国风,是带有诸侯各国地方特色的乐歌,共有十五国风,160篇,多是民歌,少数是贵族作品。

古代文学史第四册第七编明代文学第一章《三国志演义》与历史演义的繁荣1、白话小说就题材内容而言分为:世情小说、神魔小说、历史演义和英雄传奇。

2、历史演义小说的典范是(《三国志演义》),取材于(《三国志》),最早刊本是(嘉靖本《三国志通俗演义》),万历年间吴观明刊《李卓吾先生批评三国志》本,240回合并成120回。

清康熙年间,毛纶、毛宗岗父子以李卓吾评本为基础,参考了“三国志传本”,对回目和正文做了较大的修改、增删,并做了详细的评点,这就是毛本《三国》。

现存最早的三国讲史话本有元至治年间建安虞氏刊印的《三国志平话》和内容大致相同的《三分事略》。

清代章学诚认为《三国志演义》是“七分事实,三分虚构”(《丙辰札记》)。

3、罗贯中:名本,字贯中,号湖海散人。

另有杂剧《赵太祖龙虎风云会》一种。

4、历史演义在明清还包括(列国系)、(隋唐系)和时事小说三类,鲁迅称之为(元明以来之讲史)。

5、余邵鱼《列国志传》:目前所见最早的有关列国故事的通俗小说。

这部小说在《武王伐纣平话》《七国春秋平话》《秦并六国平话》等讲史话本基础上,据正史,采杂说,以时间为经,以国别为纬,叙述了从商纣灭亡到秦并六国800年的历史。

明末冯梦龙将其增补改写成《新列国志》,成为一部东周列国的演义小说。

清代乾隆时,杨庸将其删并,名为《列国志辑要》,同时蔡元放将《新列国志》略作删改润色后,加入一些夹注和评点,易名为《东周列国志》,共23卷108回,成为最后通行本。

6、《唐书志传通俗演义》与《隋唐两朝志传》是明代较早的两部隋唐系统的历史演义小说。

稍后文学性较强的还有《隋炀帝艳史》(根据《迷楼记》《海山记》《开河记》散步小说以及正史和其他史料编写而成)《隋史遗文》两书。

清代康熙年间。

禇人获将《隋唐两朝志传》《隋炀帝艳史》《隋史遗文》以及唐代卢肇所撰的《逸史》等剪裁连缀成《隋唐演义》一书。

稍后的《说唐演义全传》虽也取材隋唐故事,但实质上已经属于英雄传奇小说一类了。

中国古代文学史第一编先秦文学第一章上古神话1.定义:上古神话,从本质上说,是原始人类基于生存需要和幼稚思维,对自然、自身和社会想象出来的种种呈现和描述。

第二章殷商西周的书面散文1.现存资料显示,甲骨卜辞是我国文学史上最早的书面散文。

2.《尚书》是最早的记言为主的历史散文总集。

第三章《诗经》1.名解诗三百:《诗经》收诗305篇,大多始于西汉初年,终于春秋中叶,主要为公元前11世纪至公元前6世纪,大约500年间陆续出现的诗歌作品。

赋比兴:朱熹《诗集传》中界定最为简明。

赋者,敷陈其事而直言之者也。

比者,以彼物比此物也。

兴者,先言他物以引起所咏之词也。

赋比兴的运用开启了中国古代诗歌创作的基本手法。

风雅颂:乃音乐分类。

“风”即歌调乐调,特指带有地方色彩的音乐曲调,即曲风乐歌。

“雅”是西周王朝都城及王畿地区音乐。

“颂”《诗经》中多为祭祀活动中用乐或配舞之歌。

诗六义:《毛诗序》:故诗有六义焉,一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。

包括六个概念,两个问题。

“风雅颂”是诗经的分类,“赋比兴”是诗经的主要表现手法。

2.诗经内容:(1)《周颂》中的祭祖诗崇事先祖以加强宗脉地位,《诗经》中的祭祀诗大多伴随宗庙祭仪而创作和使用。

(2)《大雅》中的周族“史诗”以歌颂祖先为主或叙述部族历史,反映了从周始祖后稷出生到武王统一天下的历史过程。

(3)农事牧猎诗真实地记录了与周人农业生产相关的宗教活动和风俗礼制,反应了周初的生产方式、生产规模,以及生产力的发展水平。

(4)典礼宴饮诗(5)怨刺诗和讽刺诗西周中叶以后,特别是西周末期,朝纲废弛,社会动荡,大量反映丧乱、针砭时弊的怨刺诗出现了,这种诗被后人称为“变风”“变雅”。

(6)战争徭役诗和思妇诗写征战、徭役时的所见所闻所感,从总体上看,战争徭役诗,大多表现对战争、徭役的厌倦,含有较浓郁的感伤思乡,恋亲的意识,开创了后代边塞诗的先河。

(7)《国风》中的婚恋诗3.艺术特点:写实与“诗言志”①叙事或含有较多叙事成分的诗体上,以简朴质直的写实方式,陈述了田猎郊游,日常劳作乃至居食婚姻生活的过程或片段。

09年自考中国古代文学史(一)第四编复习笔记-3 第三章李白第一节李白的生安然平静思想性格识记:李白的生平。

李白,字太白,号青莲居士。

青少年时期,是在隐居读书、漫游求仙和任侠中度过的。

曾入京,供奉翰林,后遭谗毁,被迫离开长安。

简单运用:李白的思想性格特点。

追求功名、漫游山水和求仙学道,伴随了李白的一生;他的思想抱负、生活情趣和性格气质,在这些方面得到了不同侧面的表示。

一、在思想上,他一方面接受儒家“兼善天下”的思想,另一方面又接受道家特别是庄子遗世独立的思想,还深受游侠思想的影响。

李白把这三者结合为“知难而退”的人生抱负,这是支配李白一生的主导思想。

二、任侠与求仙是其一生活动的两个重要方面。

他的侠胆、仙趣、狂饮极大地刺激着其个性中傲岸狂放的因素,形成了他独有的浪漫、狂放和倨傲达不雅的性格。

三、在李白的性格里,有一种与自然的亲和力,这正是他的自由性格的生发点。

从自然与神仙中,他想得到一种使心境得以安好和使自我得以充分提升的人生境界。

第二节李白的乐府歌行识记:李白乐府诗创作在创新上所表示的两个方面。

一是借古题写现实,二是用古题写己怀。

理解:李白的乐府诗《将进酒》,借古题写己怀。

此乐府旧题含有以饮酒放歌为言之意。

诗人据此进行联想,抒发“天生我才必有用”的豪壮气概,将及时行乐的狂饮写得激情澎湃,具有大河奔流的的气势和力量,不仅把原曲的主题发挥到极尽描摹、无以复加的地步,还充分显示出诗人狂放自信的人格风采。

简单运用:李白乐府歌行的特点及其对唐代歌行格式转变的贡献。

一、以第一人称的抒怀和议论表达主不雅感受。

二、把本身的个性气质融入乐府诗的创作中形成了行云流水的抒情方式,有一种奔腾回旋的动感。

三、李白的乐府诗创作已完成了从汉魏古体到唐体歌行的根本性改变。

四、李白歌行的创作成就比乐府高。

李白的歌行完全打破诗歌创作的一切固有格式,充分表现了盛唐诗歌气来、情来而蓬勃向上的时代精神,具有壮大奇伟的阳刚之美。

第三节李白的绝句识记:李白绝句的特点。

中国古代文学史完整笔记导论我国古代文学史中的人文精神的几种主要表现:一.我国文学中的乡国情怀:1.在我国的诗文里,对于故乡、故国的思念是一个永恒的主题。

2.与乡土相联的,是对于国家的思念。

君与国家,在古代文人那里,是一致的;至近代,此种精神由忠君报国而转向追求国家的自立自强。

3.乡国的情怀的泛化,是对于山川之美的描写与赞颂。

二.我国古代文学中的亲情主题:1.爱情。

可分为来自民间和受民间作品影响的一系和文人作品的一系。

来自民间的一系:表现出更为充分的人性特点。

从《诗》开始到乐府民歌,所表现的男女之爱很少受到礼的约束,表现更为热烈执着、更带野性色彩。

文人的描写爱情之作:表现得较为复杂。

含蓄了、深化了、带有理想的色彩(白朴《墙头马上》、加进悲剧色彩(《会真记》、《长恨歌》、董解元《西厢记》、王实甫《西厢记》、《长生殿》、《牡丹亭》、《红楼梦》)。

2.友情。

视朋友如兄弟,这是我国思想传统里的一种认识。

交友不因贵贱而阻隔,不以利而以义,守之以信,忠之以言。

三.我国文学中的人生感悟主题:1.对于生命虽短促而宇宙却永恒的感悟。

对于历史、人生的思索,实际是对于生命永恒的向往,是珍视生命热爱生命的一种独特的表现方式2.对于人生的感悟主题,还表现为对于现实人生的反思,往往交叉着宗教理路,劝善惩恶,提出人生的归宿问题。

在小说、戏剧中表现得更为突出。

我国古代文学的艺术特征:1.抒情传统是我国文学的重要特色,但无论是抒情文体还是叙事文体,都有明显的抒情特色。

陆机《文赋》“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷”、李白《金乡送韦八之西京》:“狂风吹我心,西挂咸阳树。

”诗化世界的认知方式,因此在表诉上就常常着重于内心感情的抒发而不是着重与外物的描写。

从古诗十九首开始的内心世界的展示,深远地影响了我国诗歌的发展。

2.我国各体文学虽式样各异,但有一点相通,那就是重视意境的创造。

《牡丹亭•惊梦》:“原来姹紫嫣红开篇,似这般都付予断井颓垣。

良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!”心境与物镜融合无间。

中国古代文学史第四卷笔记整编第四卷明清文学绪论一、明代文学两个主要特征1、雅俗互动:雅与俗的相互靠近、相互影响,形成互动之势。

A雅文艺与俗文艺之区别创作队伍:士大夫文人与民间下层文人地位:正统与小道末技作品风格上讲:典雅精工与浅近俚俗B明代文学雅俗互动的具体表现首先,小说戏曲等俗文学向雅的靠近:四大奇书、三言二拍、传奇戏曲品格的提升,文化历史内涵的深化其次,正统诗文创作向俗的靠近:真诗在民间,”但有假诗文,无假山歌”。

2、个性解放思潮与文学主情思潮的流行。

A明初文化政策及对文艺的影响三部《大全》(《四书大全》《性理大全》《五经大全》),程朱理学在社会文化中占据了绝对统治地位:八股文、道学体诗、教化派戏曲产生。

B阳明心学对社会文化思想的影响王阳明(守仁)的“致良知”“知行合一”、个体主体意识的解放,对理学之冲击;王学后人,即泰州学派王艮等人怀疑以孔子是非为是非的传统观念,宣称“百姓日用条理处,即是圣之条理处。

”(王艮《心斋先生全集》卷三《语录》。

)李贽:“穿衣吃饭,即是人伦物理;除却穿衣吃饭,无伦物矣。

”(李贽《焚书》卷一《答邓石阳书》),大胆肯定人的私心私欲:“人必有私而后其心乃见,若无私则无心矣。

”(《藏书》卷三二《德业儒臣后论》),从而将人的私欲价值推向了极端。

C 个性解放思潮内涵在泰州学派和李贽等人的影响下,肯定人的私心私欲、追求个性自由、张扬世俗享乐成为明代中后期一股主要文化社会思潮,后人称之为个性解放思潮。

正面影响:反叛传统,张扬个性,负面影响:放纵过度,纵情声色,色情文学的流行D李贽“童心说”与文坛主情思潮“童心者,最初一念之本心”,“夫童心者,真心也,若以童心为不可,是以真心为不可也…天下之至文,未有不出于童心焉者也。

”(《焚书》卷三《童心说》)。

童心,即赤子之心,未受后天污染的自然纯真之情。

“童心说”视自然之情为文学产生的直接动因,影响到了一大批文学家:如徐渭主张“古人之诗本乎情”(《徐文长三集》卷一九《肖甫诗序》)。

第七编明代文学绪论明代文学呈现波浪形态势,大致可分成2个阶段:一.前期作为元文学馀波和明中后期文学突变的准备,可视为中古文学最后阶段;二.嘉靖(1522~1566)后,文学变革迅猛异常,步入近古新时代。

(一)明中叶到鸦片战争是近古期第一段。

(二)元明际社会动荡,形成人心思治、崇拜英雄的思潮,涌现一批精神上较解放且富时代使命感的文人,文学作品尚酣畅雄健的阳刚之美,浸透忧患意识,如《三国志通俗演义》、《水游传》;南戏中兴和宋濂、刘基、高启等诗文作家。

(三)明初经济复苏,士人忧患意识消蚀;思想文化专制和特务统治,平添不安全感,知识分子转而欣赏平稳和谐、雍容典雅美:小说、戏曲创作受限,“台阁体”诗歌和讴歌富贵、道德、神仙的戏剧泛滥,文学倾向贵族化、御用化而滑入低谷。

(四)明中叶,商业经济繁荣、市民阶层壮大、统治集团腐朽、思想控制松动、王阳明心学流行,嘉靖后文学复苏:1.文学创作随接受对象下层化、市民化而更加面向现实,创作主体精神高扬,突出个性和人欲的表露。

2.叙事文学全面成熟,向近代化变革:(1)《三国志通俗演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅词话》问世;(2)戏曲:从《宝剑记》、《浣纱记》、《鸣凤记》等三大传奇问世,传奇定型和昆腔改革,到汤显祖写“临川四梦”,戏曲创作推向继元杂剧后的又一高峰;(3)诗文:继前七子在弘治年间(1488~1505)以“复古”开展文学革新运动后,相继出现唐家派、后七子、公安派、竟陵派等。

(4)以“三言”、“二拍”为代表的白话短篇小说繁荣,(5)“挂枝儿”、“山歌”等民间文学的流行和整理。

3.明末天启、崇祯(1621~1644)间,国事多艰、经世实学思潮抬头,向理性回归,重新强调文学的社会功用,开启清文学思潮的转变。

三.明中期后,文学向世俗化、个性化、趣味化流动。

第一节商业经济的繁荣与城市文化形态的形成一.工商业的发展与城市的繁荣,市民阶层壮大,新读者群形成。

二.新内容与新形象:市民生活、市民情趣、市民形象。

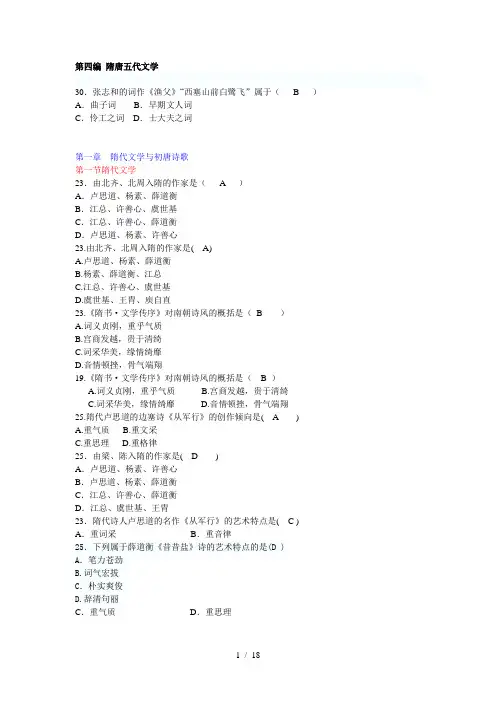

第四编隋唐五代文学30.张志和的词作《渔父》“西塞山前白鹭飞”属于( B )A.曲子词B.早期文人词C.伶工之词D.士大夫之词第一章隋代文学与初唐诗歌第一节隋代文学23.由北齐、北周入隋的作家是( A )A.卢思道、杨素、薛道衡B.江总、许善心、虞世基C.江总、许善心、薛道衡D.卢思道、杨素、许善心23.由北齐、北周入隋的作家是( A)A.卢思道、杨素、薛道衡B.杨素、薛道衡、江总C.江总、许善心、虞世基D.虞世基、王胄、庾自直23.《隋书·文学传序》对南朝诗风的概括是(B )A.词义贞刚,重乎气质B.宫商发越,贵于清绮C.词采华美,缘情绮靡D.音情顿挫,骨气端翔19.《隋书·文学传序》对南朝诗风的概括是( B )A.词义贞刚,重乎气质B.宫商发越,贵于清绮C.词采华美,缘情绮靡D.音情顿挫,骨气端翔25.隋代卢思道的边塞诗《从军行》的创作倾向是( A )A.重气质B.重文采C.重思理D.重格律25.由梁、陈入隋的作家是( D )A.卢思道、杨素、许善心B.卢思道、杨素、薛道衡C.江总、许善心、薛道衡D.江总、虞世基、王胄23.隋代诗人卢思道的名作《从军行》的艺术特点是( C ) A.重词采B.重音律25.下列属于薛道衡《昔昔盐》诗的艺术特点的是(D )A.笔力苍劲B.词气宏拔C.朴实爽俊D.辞清句丽C.重气质D.重思理第二节贞观诗坛与“初唐四杰”王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王25.初唐四杰中,王勃、杨炯成就最高的诗体是(C ) A.七言歌行B.七言律诗C.五言律诗D.五言绝句25.“初唐四杰”之一杨炯擅长的诗体是( A )A.五言律诗 B.五言古诗C.七言律诗 D.七言古诗24.“初唐四杰”中长于歌行体的诗人是( )A.王勃、杨炯B.王勃、卢照邻C.杨炯、骆宾王D.卢照邻、骆宾王答案:D19.“初唐四杰”的审美追求是(B)A.提倡纤巧绮靡B.提倡刚健骨气C.主张体物精巧D.主张竞为雕琢26.上官体的风格特点是( B )A.慷慨悲凉B.绮错婉媚C.清新自然D.清奇僻苦25.上官体的风格特征是( D )A.词义贞刚B.理胜其词C.清新自然D.绮错婉媚26.王绩代表作《野望》的艺术风格是( )A.平淡自然B.婉媚工整C.清丽秀逸D.音韵清亮D.意境的创造第三节杜审言与沈,宋23.杜审言《和晋陵陆丞早春游望》诗的特色是(B) A.寓意凄婉B.丰满圆融C.苍劲奔放D.缠绵悱恻26.杜审言所属的作家群体是( C )A.吴中四士B.初唐四杰C.文章四友D.大历十才子21.完成五言律定型的是( B )A.杨炯和杜审言B.宋之问和沈佺期C.陈子昂和张若虚D.魏征和上官仪27.沈佺期、宋之问诗歌创作的最大贡献是( B)A.题材的拓展B.律诗的定型C.兴寄的强调24.沈佺期、宋之问并称的原因是( C )A.诗风清丽B.诗风刚健C.律诗定型D.复归风雅20.宋之问《渡汉江》一诗的特点是(A)A.声情并茂而意在言外B.声律调谐而辞采华美C.气势壮大而风骨凛然D.兴象玲珑而难以句诠26.沈佺期作于流贬途中的七律《遥同杜员外审言过岭》的艺术特点是( D ) A.声情并茂而意在言外B.气势壮大而风骨凛然C.有意修饰而辞采华美D.声调流畅而蕴含深厚第四节陈子昂与张若虚等21.陈子昂《感遇》诗中述怀言志之作的主要特点是(B)A.玲珑透彻的诗歌境界B.昂扬壮大的感情气势C.流转调谐的声律技巧D.寂寞惆怅的孤独心绪20.陈子昂振起一代诗风的起点是(D)A.寻求诗律的新变B.创造兴象鲜明的诗境C.述怀言志D.复归风雅20.陈子昂提出的诗美理想是(C)A.研练精切,稳顺声势B.兴象玲珑,无迹可寻C.骨气端翔,音情顿挫D.点缀升平,彩丽竞繁24.下列诗句属于刘希夷《代悲白头翁》的是( A )A.年年岁岁花相似,岁岁年年人不同B.人生代代无穷已,江月年年只相似C.白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁D.前不见古人,后不见来者24.“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”两句出自( C )A.陈子昂的《感遇》B.宋之问的《渡汉江》C.刘希夷的《代悲白头翁》D.张若虚的《春江花月夜》第二章盛唐诗歌23. “声律与风骨兼备”所标志的是(B)A. 唐代近体诗的形成B. 盛唐诗风的形成C. 各种诗人群体的形成D. 各种诗歌之美的形成第一节王维,孟浩然等山水诗人35.王维诗歌的特点包括(ABCDE )A.表现空明境界B.表现“无我”境界C.有空静之美D.有禅趣E.诗中有画5.王维山水诗的特点包括( ABCDE )A.表现“无我”之境B.具有禅趣C.以动写静D.表现宁静心境E.具有空静之美25.“空山不见人,但闻人语响”两句出自王维的(C )A.《山居秋暝》B.《终南别业》C.《鹿柴》D.《竹里馆》21.王维出塞前后的诗作往往具有(C)A.空明境界和宁静之美B.清纯情思和明净之美C.壮伟之情和豪侠之气D.明朗的情思和飞动的气势20.王维山水诗创作的特色是(A )A.善于写空山的宁静之美B.善于写水乡的纯净之美C.善于表现慷慨的情怀D.善于抒发失意的悲哀27.孟浩然山水诗的风格特点是( B )A.孤高幽僻B.平淡自然C.清逸明丽D.清刚爽朗25.孟浩然的诗风可概括为( C )A.质朴刚健B.绮丽华艳C.平淡自然D.凝炼精深22.孟浩然山水诗创作的特色是(C)A.善于写空山的宁静之美B.善于表现慷慨的情怀C.善于写水乡的纯净之美D.善于抒发失意的悲哀22.李颀诗中刻画人物很生动的作品是(D)A.《古从军行》、《缓歌行》B.《爱敬寺古藤歌》、《听董大弹胡笳声兼寄语弄房给事》C.《缓歌行》、《爱敬寺古藤歌》D.《别梁锽》、《送陈章甫》第二节王翰,王昌龄,崔颢等豪侠诗人25.诗句“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情”出自( C )A.王翰的《凉州词二首》B.李颀的《古从军行》C.王昌龄的《从军行七首》D.高适的《燕歌行》23.下列诗句出自王昌龄《从军行七首》的是(C)A.秦时明月汉时关,万里长征人未还。

第四编隋唐五代文学第一章南北文学合流与初唐诗歌第一节隋代文学隋(581——618)立国37年,诗歌成就不高。

隋代文学的作者主要有两部分:1、北齐、北周旧臣,有薛道衡、卢思道、杨素等,他们是北朝诗风的代表;2、由梁、陈入隋的文人,有江总、许善心、虞世基、王胄、庾自直等,他们把南朝诗风带入隋朝。

所以,隋代可以看作是南北文学合流并向唐过渡的最初阶段。

薛道衡:《夕夕盐》:暗牖悬蛛网,空梁落燕泥。

《人日思归》:人归落雁后,思发在花前。

卢思道《从军行》杨素《出塞》薛道衡(540—609)字玄卿,河东汾阴人,官至内史侍郎,后转襄州总管、番州刺史。

他在与杨素唱和时,写过朴实爽俊的《出塞》诗,也留下了“人归落雁后,思发在花前”(《人日思归》)等名句。

其成名作《夕夕盐》虽也言及边塞征夫,但诗中所写乃南朝常见的闺怨题材,辞清句丽,委婉细腻,情调和趣味偏于齐梁风格,是北方文人学习南朝文学表现手法时诗风转变的代表:“垂柳覆金堤,蘼芜叶复齐。

水溢芙蓉沼,花飞桃李蹊。

采桑秦氏女,织锦窦家妻。

关山别荡子,风月守空闺。

恒敛千金笑,长垂双玉啼。

盘龙随镜隐,彩凤逐帷低。

飞魂同夜鹊,倦寝忆晨鸡。

暗牖悬蛛网,空梁落燕泥。

前年过代北,今岁往辽西。

一去无消息,那能惜马蹄。

”卢思道(535—586)字子行,范阳人,入隋曾任丞相。

南朝歌行体的《从军行》是其代表作:朔方峰火照甘泉,长安飞将出祁连。

犀渠玉剑良家子,白马金羁侠少年。

平明偃月屯右地,薄暮鱼丽逐左贤。

谷中石虎经衔箭,山上金人曾祭天。

天涯一去无穷已,蓟门迢递三千里。

朝见马岭黄沙合,夕望龙城阵云里。

庭中奇树已堪攀,塞外征人殊未返,白雪初下天山外,浮云直上五原间。

关山万里不可越,谁能坐对芳菲月?流水本自断人肠,旧冰归来伤马骨。

边庭节物与华异,冬霰秋霜春不歇。

长风萧萧渡水来,归雁连连映天没。

从军行,军行万里出龙庭,单于渭桥今已拜。

将军何处觅功名?隋炀帝杨广所作诗歌,大多带有齐梁艳曲余风,即位后所作的一些乐歌,也能称上清丽明快。

第十一章:晚明诗文1、李贽“童心说”的内容P171李贽的文学观念包含着离经叛道的因素。

他在著名的《童心说》中称“天下之至文,未有不出于童心焉者也。

”所谓“童心”即是“绝假纯真,最初一念之本心也”。

“绝假纯真”即不受道学等外在“闻见道理”的障蔽和干扰;“最初一念”,实则指人本然的私心,所谓“夫私者,人之心也。

人必有私,而后其心乃见。

”因而,天下的“至文”,都应该是作者本然的情感和欲望的真实表现。

在李贽看来,要保持“童心”,使文学存真去假,就必须割断与道学的联系。

将那些儒学经典大胆斥为与“童心之言”相对立的伪道学的根据,这在当时的环境中有它的进步性与深刻性。

2、“公安派”评价其精神得失P173公安派是明代后期出现的一个文学流派。

主要人物有袁宗道、袁宏道、袁中道三兄弟,其中袁宏道声誉最高,成绩最大,其次是袁中道,袁宗道又次之。

因为他们是湖北公安人,所以人称公安派。

公安派反对前七子和后七子的拟古风气,提出口号“性灵说”。

主张“独抒性灵,不拘格套”,强调真实表现作者个性化思想情感的重要性,反对各种人为的约束以及“粉饰蹈袭”,发前人之所未发。

其创作成就主要在散文方面,清新活泼,自然率真,但多局限于抒写闲情逸致。

浅率陋俗之弊。

.公安派的文学理论在文学史上有很重要的意义,它实际是资本主义萌芽时期新的社会思潮在文学领域中的直接反映。

但另一方面,公安派的理论也存在显著的局限和前后矛盾。

公安派的文学理论虽以个性解放的精神为底蕴,但“独抒性灵”必然会遭到的个人与群体的正面抗争,则是他们较少涉及的。

袁宏道解释“性灵”文学所提及的实例,大多具有虽有违于传统文化精神去并不直接与社会激烈冲突的特点。

名词解释:指明代后期以袁宏道为首,包括袁宗道、袁中道在内的文学派别,因他们三兄弟是湖北公安人,故称“公安派”。

他们以李贽的“童心说”为指导,提出了“独抒性灵,不拘格套”的主张,用“独抒性灵”来反击文学领域中理学的束缚,找到了以独创的精神来表现个人真情实感这一文学的最高境界,主张创新,比较重视文学的时候精神,在诗歌的抒情方面取得了令人瞩目的成就。

3、“竟陵派”代表人、文学风格、艺术风格P177代表人:钟惺、谭元春。

他们是湖北竟陵人,因名竟陵派。

文学观念上,提出重“真诗”,重“性灵”。

风格:幽深奇僻、独来独往。

名词解释:由于仿效公安派的诗歌日益显露出“陋”、“俚”的弊病,所以有竟陵派出来加以匡救。

竟陵派因其首领钟惺和谭元春都是湖广竟陵人而得名。

他们继承了公安派关于抒发“性灵”的文学主张,但他们认为“性灵”不来自诗人的胸臆,而来自古人的篇什,所以他们主张“引古人之精神,以接后人之心目”,追求一种孤僻的情怀。

在艺术上,他们不满于公安末流的浅易风格,力倡所谓“幽深孤峭”的风格,不惜用怪字,押险韵,有意破坏语言的自然之美。

使其作品佶屈聱牙,刁钻古怪,走向了极端。

4、晚明小品文代表作家、作品P177代表作家:公安三袁、张岱、王思任、祁彪佳、汤显、冯梦龙。

张岱:《琅环文集》、《西湖梦寻》、《陶庵梦忆》《湖心亭看雪》《西湖七月半》袁宏道:《西湖二》《天池》袁中道:《游荷叶山记》王思任:《屠田叔笑词序》《游慧锡两山记》5、明末诗坛陈子龙夏完淳P180明清之际社会动荡给文学带来的变化,表现在诗作上,题材由狭小变为开阔;内容由空泛变得充实,风格由纤弱变得雄放。

代表人物:陈子龙、夏完淳陈子龙:文学主张,注重复古,不泥古不化,而是提倡在学习古法中贯穿作结个人的真情实感。

要求学古与求真相统一。

《岁暮作》《秋日杂感》夏完淳:前期作品注重摹古,讲究音调辞藻。

后期多有悼亡抒志及反映国变时艰的篇章。

《别云间》《遗夫人书》清代文学绪论P2041、清代文学突出特征清代文学呈现集大成的景象1.诗歌:唐已定型,宋作补充,元、明步趋其后,缺少创新,明清鼎革之际,诗歌创作转向伤时忧世,遗民诗人之呼号、悲愤、黍离之悲、沧桑之感,缘事而发,较之明代,诗人更关注国运民生。

2.词在元明两代一度衰落,然后复兴。

a.陈维崧为宗主的阳羡词派b.朱彝尊为领袖的浙西词派c.满族大词人纳兰性德d.张惠言为盟主的常州词派3.散文、骈文清初散文,一方面存晚明小品文遗风,如张岱。

金圣叹、李渔等在理论上恢复唐宋古文传统,但创作上愈加偏狭。

成就高者:侯方域、魏禧、汪琬。

骈文经唐宋两次古文运动打击,一蹶不振,其以对仗排偶、隶事征典、词藻华丽为特征,是一种古典形态的美文。

至清,其渐受重视,乾嘉时期大盛,形成与桐城派对抗之势,作者有很多著名学者文人才士。

如阮元、洪亮吉、汪中(《哀盐船文》)其要求恢复文章艺术美,以之有意排斥桐城派迂腐固执的思想见解。

其兴起与文化学术思潮的复古倾向汉学兴盛有关。

这种古雅的文体对作者与读者在学识和文学素养都有很高要求。

4.戏曲戏曲在清更加活跃。

原本不重之的正统文人、文学名士,因遭国变,落魄失意,亦以戏曲抒写亡国之痛。

如吴伟业、王夫之、尤侗等,其作传奇、杂剧、大都取材历史,随意虚构,乃至幻化,以寄己之感,故加重戏曲之案头化倾向。

至李玉,增其社会历史意识,另一方面,一些作者追明亡前夕吴炳、阮大铖风情喜剧路子,注重戏剧性,多用巧合,误会制造生动情节,如李渔(《风筝误》)。

理论上提高戏曲地位的是金圣叹“六才子书”(《西厢记》、《水浒传》、《庄子》、《离骚》、《史记》、“杜诗”)的定位及其李渔在《闲情偶寄》“词曲部”、“演习部”中的理论总结和阐扬。

戏曲创作的社会历史意识的增强与戏剧性的注重二者的结合,便涌现出戏曲的高峰——《长生殿》、《桃花扇》两部戏曲杰作的诞生。

5.小说短篇小说:晚明异常活跃的白话短篇小说至清初开始衰退。

只有李渔有些创作。

文言短篇以蒲松龄《聊斋志异》为最。

清中期以纪昀的《阅微草堂笔记》、袁枚的《子不语》为代表,反对《聊》的虚构,而以平实笔记体为正宗,向古雅的传统靠近。

长篇小说:始终很旺盛,一是英雄传奇小说,如陈忱的《水浒后传》,唤出英雄进行抗金保宋的战斗,以寄托清初遗民的心迹,也给小说增添了抒情性质。

一是顺着《金瓶梅》世情之路,在醒世的旗号下展示最世俗的人生图画,如《醒世姻缘传》;而《儒林外史》和《红楼梦》则是沿着这一方向继续拓展的伟大现实主义作品,从而将中国古典小说创作推向高峰。

总结前期文学关注国运民生,有着炽热的责任感和深沉的历史意识,传统文体和雅化的戏曲成就很高。

中期文学,传统文体更趋活跃,流派纷呈、竞相争鸣,呈现出多元化的格局,但成就影响不及小说。

走向近代化:清代文学上承晚明文学,继续向近代化方向发展,为中国文学的转型奠定了基础。

第一章清楚诗文的繁荣与词学的复兴1、遗民诗人命名原因:清初诗坛,有一批由明入清的诗人,他们保持自己的民族气节,对时末清初的战乱和民生疾苦铭刻在心,对清统治者在政治上采取不合作态度。

拒绝入仕为官。

他们用诗歌揭露清兵暴行,颂扬抗清英烈,坚持民族气节,寄托故国哀思,诗风慷慨苍凉、激昂悲壮。

这一类诗人被称为遗民诗人,其代表人物为顾炎武、吴嘉纪和屈大均。

诗歌主题:顾炎武:论诗主性情,反对模拟;提倡“文须有益天下”有诗歌四百多首,反清复明、坚守气节是其主调。

黄宗羲:他坚决反对明末空洞浮泛的学风,为清代史家之开山祖。

诗文推崇宋诗强调书写现实,作品多抒写亡国之痛,怀念殉难亲友,反复表现自己身处逆境而不低头的抗争精神。

王夫之:诗歌多写亡国之痛和恢复故国的理想。

吴嘉纪:他对下层劳动人民生活熟悉,诗歌极写兵燹灾荒、民生疾苦,语言质朴、风格遒劲,状物写景,善用白描手法。

是清初遗民诗人中突出的一位。

屈大均:诗歌主要写其经历和情怀。

内容上表现爱国忧国之情,或表示对南明政权腐败的痛心和气愤,或揭露清朝的苛政、同情人民的祸难疾苦。

艺术特点是纵横奔放,昂扬激荡,笔力遒劲,富于瑰奇的想象,为岭南三家〔陈恭尹(顺德县人)、梁佩兰(南海县人) 〕之冠。

2、古文三大家P214侯方域、魏禧、汪琬3梅村体:名词解释、代表性作品。

P219名词解释:“梅村体”是明末清初的著名诗人吴伟业极富个性的七言歌行体诗歌的名称,它来源于六朝时形成的七言歌行体。

“梅村体”得名于明末清初诗人吴伟业(号梅村)。

他在继承元、白歌行体诗的基础上,辅以初唐四杰的辞藻缤纷,温庭筠、李商隐的风情韵味,融合明代传奇曲折变化的戏剧性,自自成的一种叙事诗体。

梅村体的题材、格式、语言、格调、风格、韵味等具有相对稳定的规范,以古国抒情和身世荣辱为主,“可备一代诗史”,又突出叙事写人,多了情节的传奇性,吴伟业以人物命运沉浮为线索,续写实事,映照兴衰,设计细节,极尽俯仰生姿之能事,把古代的叙事诗对到新的高峰,对当时和后来的叙事诗创作有很大的影响,梅村体叙事诗约百余首,《圆圆曲》代表人、代表作:吴伟业《永和宫词》《雁门尚书行》《楚两生行》《马草行》《圆圆曲》恸哭六军具素缟,冲冠一怒为红颜。

4.、阳羡词派和浙西词派P222名词解释阳羡词派:开创者陈维崧,成员多宜兴人,陈词有“词史”之称,他们以苏轼、辛弃疾为榜样,所作词题材多样,并以现实题材入词,无论小令、长调,多以豪情盛气出之,波澜壮阔,气象万千,使豪放词大放光彩。

不足之处是豪壮有余,含蓄浑厚略有不足,往往流于粗率。

浙西词派:清词流派,因创始人朱彝尊及主要成员多为浙西人而得名,填词宗旨取法南宋姜夔、张炎,标榜醇雅,要求词作内容纯正,语言典雅,律度和谐,表现含蓄。

提出词的功能“宜于宴嬉逸乐,以歌咏太平”,投合了清初文人由悲凉意绪转入安于逸乐的心态,故影响极大。

4、纳兰词的特点:P225纳兰词以小令见长,主情,崇尚入微有致,多写离情别绪。

爱情词执着缠绵,低回幽渺,是其作品中重要题材;间有雄浑之作。

也能诗。

纳兰词真挚自然,婉丽清新,善用白描,不事雕琢,运笔如行云流水纯任感情在笔端倾泻。

5、神韵说:P226神韵说:清代诗人王士禛诗歌理论的核心。

明代胡应麟最早用“神韵”来论诗。

王士禛的神韵说是指蕴藉含蓄、清淡平远、不即不离,只可神到意会,无法指实言传的艺术境界。

而在诗歌创作上则应性情的“神到兴会”天然入妙,以及一定的学问根底为首要条件。

实际上是锺嵘、司空徒、严羽等诗论家求含蓄、重意味的诗歌理论的进一步发展。

神韵说要求力图摆脱政治等社会因素对诗歌艺术的干扰,注重诗歌本身淡远清新的境界,发挥含蓄蕴藉、言尽意不尽的特点,从而加强诗歌消遣娱乐功能。

第二章、清初戏曲与《长生殿》《桃花扇》1、苏州剧派、李玉、代表作、早年剧作、李渔风轻喜剧特点以李玉为代表的苏州剧派明末清初,苏州地区活跃着一个以李玉(1591?-1671?)为首的20余人的戏曲作家群体,他们以昆山腔从事创作。

前期作品内容多反映市井居民伦理道德,入清后创作出反映重大历史事件的历史剧;其创作以舞台演出为中心,增强了作品戏剧性;又以苏州人、演苏州事、作苏州语,有浓郁的地方特色。

人称苏州剧派。

•李玉在明代崇祯年间创作的“一人永占”四剧最负盛名。