《红楼梦》两个英文译本中人名翻译小议

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:4

《红楼梦》两英译本死亡委婉语翻译的文化比较一、引言作为中国著名古典小说之一,《红楼梦》对中国文学史影响非同凡响。

它突出的文学成就以及艺术魅力吸引了许多翻译家把它翻译成各种语言。

自19世纪以来,已经有多种英译本陆续问世,这些译本为跨文化交流作出了重要的贡献。

《红楼梦》的两个英译本,一个是英国出版的David Hawkes 译本 The Story of the Stone,另一个是1978年在出版的杨宪益、戴乃迭(Yang Hsien-yi and Gladys Yang)译本 A Dream of Red Mansions。

两个英译本都有自己的鲜明特征,译者都显露了自己深厚的文学造诣。

同时,他们在文学翻译都有各自的得失。

二、两个英译本的比较作为源语语言文学和译语语言文学的中间人,译者在完成翻译任务中扮演了关键的角色。

在对源语读者语言、风格、文化信息正确理解的基础上,译者会考虑如何把他们所理解的东西表达出来。

他们应该跟源语的想法一样:比如,如何选择正确的方法把正确的意思翻译出来,如何把场景描述生动,如何让人物形象更有魅力,如何体现写作风格,以及如何传达原文化等等。

这本身就是一个重现和再创造的过程。

但不同的人有不同的思维、表达方式,就算是相同的文章,不同的译者的译文也不尽相同。

为了说明这点,笔者将从《红楼梦》的两个英译本中引用一些例子,并从以下方面进行进一步的探讨。

(一)理解理解原文是整个翻译过程的第一步。

这是至关重要的一步。

理解是翻译的基础,否则翻译将是空中楼阁。

大多数翻译错误都是由译者的误解造成的。

没有正确的理解,译者传达的就不是原文的意思。

其实任何对原意的改动都是对原著的不忠诚。

抛弃了原有观点的翻译,已经不是那个翻译了。

对汉语的理解包括对词意和句子的理解以及背景知识的理解。

《红楼梦》是一部“封建社会的百科全书”,这个社会的一切特点诸如等级制度,伦理道德等都渗透在字里行间。

汉语与英语是两种差距很大的语言,很多习惯说法不好懂,这也增加了翻译的困难。

《红楼梦》两英文译本比较与研究本文是根据我国古典名著之一《红楼梦》第三回中的内容对两种英译本(霍克斯译本和杨宪益夫妇译本)从称谓语和小说中人物性格等对两译本进行分析比较。

最后,从翻译效果及两译本各自不同翻译策略进行总结。

我国古典名著《红楼梦》的作者为清朝小说名家曹雪芹,其名霑,字梦阮,号雪芹。

在清代末期,资本主义社会开始萌芽,社会形态不断发生着各种各样的变化。

曹雪芹就出生在这样的社会背景下,且幼年生活在一个封建官僚地主家庭,极尽繁华。

好景不长,家道衰败,让他有机会接触到下层人民的生活状态,在他以后的人生里许多的体会都出自这种穷困潦倒的生活。

《红楼梦》通过对贾王史薛四大家族由兴盛到衰亡的描写,塑造出一系列脍炙人口的故事和经典人物,通过这部作品来揭露封建社会的黑暗及其腐败,歌颂了当时社会的一群具有“异类”思想的青年男女。

如此经典的名著,势必会源远流长,广泛传阅。

其英语读本中,最著名的译本有两版,一个是霍克斯译本,是由英国出版的,另一个是杨宪益、戴乃迭夫妇译本,是1978年出版的。

两种译本各有特色。

本文主要是通过对《红楼梦》中第三回“贾雨村夤缘复旧职林黛玉抛父进京都”部分两个译本进行对比分析。

在人们的日常生活中,称谓语使用频率非常高,而且不是一成不变,是千变万化的。

《红楼梦》的称谓语极具特色,融合了礼貌性,动态性和意图性三种特点。

小说中的称谓语不仅体现出人物关系的复杂性,更能精彩的表现出社会各个阶层的差异性。

因此可以看出,话语语用理论的作用。

在文学作品中,称谓的使用礼貌与否由话语的语用距离远近决定。

而语用距离是可变的,指交际双方在一定的交际环境中所感知和推定的彼此间的关系亲密度。

我们来看看以下的例子:例1:竟忘了老祖宗,该打,该打。

(王熙凤道)霍译:Iforgotyou,dearGranny.杨译:IquiteforgotourOldAncestress.杨氏夫妇把王熙凤口中的“老祖宗”翻译成——OldAncestress,充分体现了贾母在贾府中至高无上,极受尊崇的大家长身份及地位。

《红楼梦》两种译文之比较研究作者:张丽丽来源:《文教资料》2010年第19期摘要: 《红楼梦》是我国古典文学名著之一,在中国文学史上占有举足轻重的地位。

它号称中华民族传统文化的百科全书,它展示着中华文化的博大精深。

对《红楼梦》的翻译也因其在我国文学中的重要地位以及其翻译版本之多而受到译学界的重视。

当今译界公认的两种最佳英文译本分别为我国学者杨宪益及其夫人戴乃迭合译的A Dream of Red Mansions和英国汉学家大卫·霍克斯(David Hawkes)的译本The Story of the Stone。

这两个译本风格迥异,但各有特色。

这是由于两个译本的作者有着不同的语言文化背景,本着不同的翻译目的和翻译方法所造成的。

本文通过对上述两个《红楼梦》的英文译本的实例进行对比,对两译本中的人名称谓、诗词、传统文化等的不同译法加以比较,对译者在翻译中采用的不同的翻译策略及其不同的翻译目的和文化取向进行了分析。

关键词: 《红楼梦》译文比较文化差异翻译策略一、人名翻译在原著中曹雪芹给每个人物取名都可谓是独具匠心的,使其包含丰富的文化蕴涵和意味。

然而不同的语言文化差异,使得译者很难在译语中全面准确地再现源语意义的情形。

再加上两位译者所处文化背景的不同,势必会引起他们在翻译过程中的再认识与再表达的不同。

例1:“老祖宗”、“贾母”杨译:Old Ancestress,Lady Dowager霍译:Grannie,Grandmother Jia文中称贾母为“老祖宗”,是为了显示贾母在贾府中的最高地位,奉承这位家族地位最尊者。

杨译抓住了这一特征,突出了中国文化里“祖宗”受尊敬、有权威的至高地位,译得很贴切。

霍译仅仅译出了表层意思,不够忠实,因为这里的贾母并非一般意义上家庭中的老奶奶。

例2:“凤辣子”杨译:Fiery Phoenix霍译:Peppercorn Feng文中用“辣子”形容王熙凤,意在起到一语双关的效果,既表现出她外表火热、泼辣,又暗示她内心阴险、狠毒。

《红楼梦》两个英文译本中人名翻译小议(武雯敏哈尔滨商业大学150028)摘要:笔者选取《红楼梦》两个全英文译本中的人名作为研究对象,在目的论指导下,探讨翻译策略中“归化”与“异化”在具体翻译问题处理时的取舍问题,以期找出翻译策略与翻译目的的实现之间的关系。

关键字:人名翻译、翻译策略、翻译目的对中国人来讲,人的名字是至关重要的,它并不仅仅是个代号。

好的名字可以给使用者带来一生的好运气,反之,坏名字则可能带来霉运。

因此中国人,尤其是老年人在给下一代起名字时是相当谨慎的。

曹雪芹就为小说中的芸芸众生创造了众多意义非常的好名字。

诺德曾经指出(Christiane Nord)名字是文本所在文化的载体。

因此译者在处理人名的翻译时必须得下一番力气,译入语文化和目的语文化之间的差异是译者要考虑的重要因素。

《红楼梦》两个英文译本在处理人名时采用了不同的策略,因而呈现出迥异的风貌。

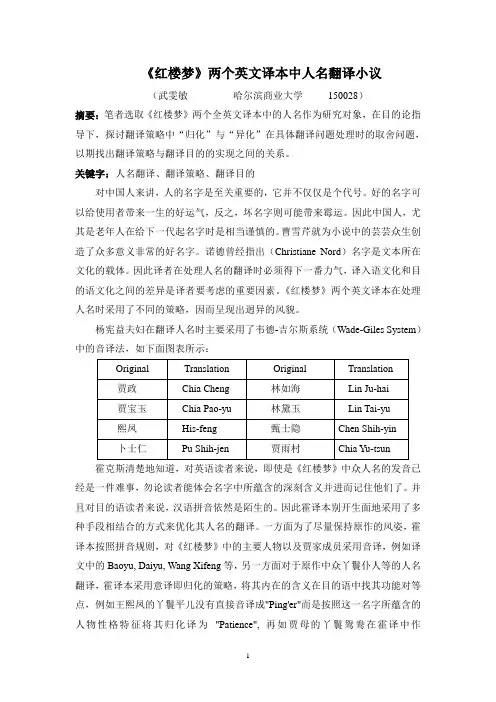

杨宪益夫妇在翻译人名时主要采用了韦德-吉尔斯系统(Wade-Giles System)中的音译法,如下面图表所示:霍克斯清楚地知道,对英语读者来说,即使是《红楼梦》中众人名的发音已经是一件难事,勿论读者能体会名字中所蕴含的深刻含义并进而记住他们了。

并且对目的语读者来说,汉语拼音依然是陌生的。

因此霍译本别开生面地采用了多种手段相结合的方式来优化其人名的翻译。

一方面为了尽量保持原作的风姿,霍译本按照拼音规则,对《红楼梦》中的主要人物以及贾家成员采用音译,例如译文中的Baoyu, Daiyu, Wang Xifeng等,另一方面对于原作中众丫鬟仆人等的人名翻译,霍译本采用意译即归化的策略,将其内在的含义在目的语中找其功能对等点,例如王熙凤的丫鬟平儿没有直接音译成"Ping'er"而是按照这一名字所蕴含的人物性格特征将其归化译为"Patience", 再如贾母的丫鬟鸳鸯在霍译中作Faithful, 宝玉的大丫鬟袭人作Aroma, 晴雯作Skybright,黛玉的丫鬟紫鹃作Nightingale,等等。

杨宪益与霍克斯《红楼梦》译本比较《红楼梦》在传入西方不久就被译为英文,在我国对《红楼梦》的翻译也起步很早。

其中最有影响的英译本有两个,其中一个版本由杨宪益夫妇所译,即《红楼梦》 A Dream of Red Mansions ,另一个版本由英国译者大卫霍克斯所译,即《石头记》The Story of the Stone 。

正如《红楼梦》这部小说在古今中外掀起的热浪一样,关于杨霍二译本孰优孰劣的争论也从未停息过。

本文将从人口数量,国民观念,国家体制等方面进行分析,以获得解决问题的方法并分别从政府和人民的角度提出几点建议。

1. 两个译本对人物称谓的不同处理方式。

《红楼梦》中人物众多,身份各异,即使是国内的读者,在首次阅读这部巨著时也难免将其中的人物混淆,遑论外国人。

因此,小说中人物名字和称谓的翻译对有心的译者来说就成了一项艰巨的任务。

语言是文化的载体,而称谓作为一种文化载体,承载着丰富的文化内涵,鲜明地体现着民族文化的特点,对于中国这个封建历史悠久、宗族观念浓厚的国家尤为如此。

而《红楼梦》涉及到的九百多个人物当中君臣、主仆、同僚、亲戚等关系错综复杂。

在中国封建大家族中,几代同堂,人员之间关系复杂,为彼此区分,亲属间称谓词语数量众多,语义明晰,且长幼有序,如“大姨”、“二叔”、“三侄”、“四弟”等;而西方人家庭成员居住较分散,流动性相对较大,特别是家庭内部,子女一旦成年就独立门户,各自谋生,人们崇尚个人主义,强调个人的独立性,因此个人是社会的基本单元,在家庭内部,血缘观念比较淡薄,亲属关系松散。

这一点可从下面列举的两个例证中看出来。

①当下贾母一一指与黛玉:“这是你大舅母,这是你二舅霍译:“ This is your Uncle Zheng ' s wife , AuntWang ⋯⋯”杨译:“ This is your second uncle ' s wife ⋯⋯”杨宪益深受中国古典文化熏陶,他认为,我国人民应该知道外国的文化遗产,而外国也应该了解中国有多么丰富的文化遗产,因此将“二舅母”翻译为“序数词+ 亲属词”的格式。

河南理工大学学报(社会科学版),第11卷,第2期,2010年4月Journa l of H enan Po l y technic U n i ve rs i ty(Socia l Sc i ences),V o.l11,N o.2,A pr.2010浅析5红楼梦6两个英译本中人物姓名译法王静(皖西学院外语系,安徽六安237012)摘要:姓名不仅是一个单纯的语言符号,同时又是一种文化符号和社会符号。

因此,译者应当考虑如何使日常交际中的姓名翻译更加规范,尤其是如何使文学作品中的人名翻译最大限度地传达作者的寓意,保持原作的风格。

鉴于此,本文浅析了两个英译本5红楼梦6的人物命名艺术,着重探讨译著中人物姓名的英译方法,如音译法意译法、运用双关语法和借用法语、拉丁语等。

关键词:人名;5红楼梦6;英译方法;音译;意译中图分类号:H059文献标识码:A文章编号:1673-9779(2010)02-0208-04On English T ranslati on of Personal Na m es of Two English V ersions ofA D rea m of R ed M ansionsW ANG Ji n g(De part m e n t of Fore i gn Language,W estAnhui Universit y,L i u.an237012,Anhu i,Ch i na)Abst ract:Personal na m e itself is no t only a pure sy m bo l i n a language but also a cu ltura l and soc i a l sy mbo.l Therefore,what a translator must consider is ho w to m ake their translati o ns of the co mm on na m es m ore prescr i p tive,especially ho w to reveal the literature wo r ks and keep the origina l sty les furthest i n translati n g the persona l na m es.In v ie w of this,t h is paper g i v es an ana l y sis of the translati o n o f the per-sona l na m es i n t h e t w o Eng lish versi o ns o f A D ream of R ed M ansions(Y ang.s andH a wkes.),andm ain-l y explores severa ld ifferen t translation skills,such as transliterati o n,se m antic translati o n,pun,French, Lati n language,etc.K ey words:personal na m es;A D rea m of R ed M ansions;Eng lish translation;transliteration;se m antic translati o n姓名是区别社会成员的符号,同时隐含着一个民族的语言、历史、地理、宗教等信息。

《王际真与麦克休《红楼梦》英译本中的宝黛形象对比分析》篇一一、引言《红楼梦》作为中国古典文学的瑰宝,自问世以来便受到国内外学者的广泛关注。

在众多外国译本中,王际真与麦克休的英译本具有很高的研究价值。

本文将重点分析这两位翻译家在译本中对于贾宝玉和林黛玉形象的刻画与对比,以探究其在不同文化背景下的传递与呈现。

二、王际真与麦克休的翻译背景王际真,中国著名翻译家,以其精湛的翻译技艺和对原作深刻的理解著称。

他的《红楼梦》英译本在保留原作精髓的同时,注重西方读者的阅读体验。

麦克休,一位来自英语国家的翻译家,其翻译风格更注重对原作文化的解读与传播。

两位翻译家在各自的译本中,都为《红楼梦》的传播做出了重要贡献。

三、宝黛形象在两版译本中的呈现1. 人物性格的刻画在王际真的译本中,贾宝玉和林黛玉的性格特点得到了充分体现。

贾宝玉的叛逆、敏感和深情被翻译得淋漓尽致,而林黛玉的聪慧、敏感和独立也被准确地传达出来。

在麦克休的译本中,两位人物的性格同样得到了重视,但在表达方式上更注重西方读者的接受程度,对人物性格的刻画更加细腻。

2. 情感关系的描绘两版译本都很好地描绘了贾宝玉和林黛玉之间的情感关系。

王际真的译本注重对情感的直接描述,而麦克休的译本则更注重情感氛围的营造和情感的微妙变化。

这使得两种不同文化背景下的读者都能更好地理解和感受这一深厚的情感。

四、宝黛形象的跨文化对比分析1. 文化背景的影响由于两位翻译家来自不同的文化背景,他们在翻译过程中对原作的理解和呈现也会有所不同。

王际真的译本更注重对原作文化的传承和发扬,而麦克休的译本则更注重对原作文化的解读和传播。

这导致了两版译本在宝黛形象呈现上的差异。

2. 形象呈现的差异在人物形象的呈现上,两版译本各有千秋。

王际真的译本更注重对原作人物形象的忠实呈现,而麦克休的译本则更注重对人物形象的再创造和解读。

这使得两版译本在人物形象的呈现上呈现出不同的特点。

五、结论通过对王际真与麦克休《红楼梦》英译本中宝黛形象的对比分析,我们可以看出两位翻译家在处理这一经典作品时的不同思路和方法。

《红楼梦》德英译本人名翻译特色比较《红楼梦》的人物命名极具特色。

本文选取大卫·霍克斯所译英文版和弗兰兹·库恩所译德文版中一些典型人名,从归化、异化角度对其翻译特色进行分析、比较。

为了作品在目标语者中的传播和普及,译者应该更多地采用归化翻译。

标签:《红楼梦》人名归化异化一、引言《红楼梦》是浩如烟海的中国古典文学宝库中一颗极为璀璨的明珠,在中国文学史上享有崇高地位。

其各种译本也在世界范围内广泛流传,向全世界展现了博大精深的中国传统文化,为外国人了解中国传统文化打开了一个窗口。

如此一部彪炳史册的巨著,加之中文的特殊性和复杂性,《红楼梦》的翻译,难度之大,可想而知。

然而两位汉学家——《红楼梦》英文版译者大卫·霍克斯和德文版译者弗兰兹·库恩克服了重重困难,出色地完成了这一艰巨任务。

笔者将从一个小的切入点——人名翻译,对德英译本不同的翻译风格和技巧做一简要分析。

自古以来,中国人就对起名字十分重视。

早在春秋战国时代,孔子就有言:“名不正则言不顺,言不顺则事不成。

”除了极具重要性之外,中国人取名字还是一种艺术。

张爱玲在《必也正名乎》中说道:“为人取名字是一个轻便的,小规模的创造。

”相比之下,西方人取名则更像是一种程序:在神话传说或宗教经典中挑选一个现成的即可。

这种文化背景上的差异也给翻译造成了很大挑战。

《红楼梦》人物姓名尤其复杂。

全书人物近千,关系纷繁复杂。

作者给这些人物的命名手法极具艺术性,倾注了作者的个人感情,个中滋味若非母语者很难体会。

例如采用大量谐音等双关语:甄士隐(真事隐)、贾雨村(假语存)、卜世仁(不是人)、甄英莲(真应怜)等,既突出了人物性格,又暗示了人物命运。

这些名字体现了汉语语境下丰富的文化内涵,被翻译成另一种语言,脱离了原有语境后难免会出现信息缺损。

译者在“达”和“雅”之间难免会顾此失彼。

二、翻译理论目前学界比较通行的翻译理论即为翻译的归化和异化。

翻译的归化和异化是由Schleiermacher(施莱尔马赫)提出的。

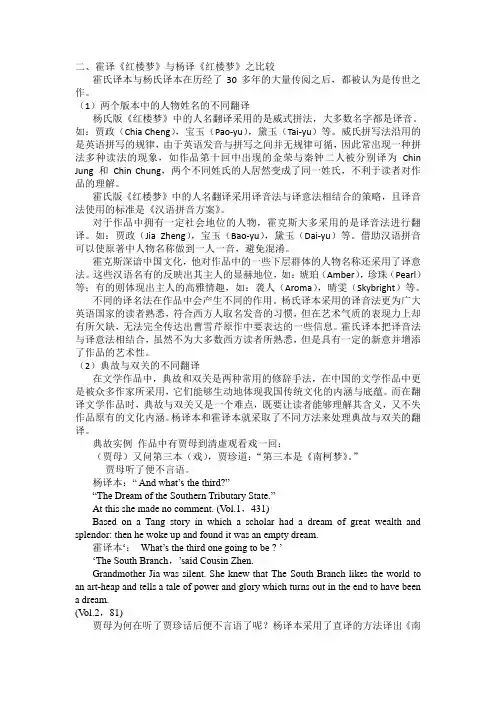

二、霍译《红楼梦》与杨译《红楼梦》之比较霍氏译本与杨氏译本在历经了30多年的大量传阅之后,都被认为是传世之作。

(1)两个版本中的人物姓名的不同翻译杨氏版《红楼梦》中的人名翻译采用的是威式拼法,大多数名字都是译音。

如:贾政(Chia Cheng),宝玉(Pao-yu),黛玉(Tai-yu)等。

威氏拼写法沿用的是英语拼写的规律,由于英语发音与拼写之间并无规律可循,因此常出现一种拼法多种读法的现象,如作品第十回中出现的金荣与秦钟二人被分别译为Chin Jung 和Chin Chung,两个不同姓氏的人居然变成了同一姓氏,不利于读者对作品的理解。

霍氏版《红楼梦》中的人名翻译采用译音法与译意法相结合的策略,且译音法使用的标准是《汉语拼音方案》。

对于作品中拥有一定社会地位的人物,霍克斯大多采用的是译音法进行翻译。

如:贾政(Jia Zheng),宝玉(Bao-yu),黛玉(Dai-yu)等。

借助汉语拼音可以使原著中人物名称做到一人一音,避免混淆。

霍克斯深谙中国文化,他对作品中的一些下层群体的人物名称还采用了译意法。

这些汉语名有的反映出其主人的显赫地位,如:琥珀(Amber),珍珠(Pearl)等;有的则体现出主人的高雅情趣,如:袭人(Aroma),晴雯(Skybright)等。

不同的译名法在作品中会产生不同的作用。

杨氏译本采用的译音法更为广大英语国家的读者熟悉,符合西方人取名发音的习惯,但在艺术气质的表现力上却有所欠缺,无法完全传达出曹雪芹原作中要表达的一些信息。

霍氏译本把译音法与译意法相结合,虽然不为大多数西方读者所熟悉,但是具有一定的新意并增添了作品的艺术性。

(2)典故与双关的不同翻译在文学作品中,典故和双关是两种常用的修辞手法,在中国的文学作品中更是被众多作家所采用,它们能够生动地体现我国传统文化的内涵与底蕴。

而在翻译文学作品时,典故与双关又是一个难点,既要让读者能够理解其含义,又不失作品原有的文化内涵。

《红楼梦》两部译本中的翻译风格比较《红楼梦》两部译本中的翻译风格比较《红楼梦》是我国古典文学名著之一,更是我国文学宝库中的一朵奇葩, 展示着中华文化的博大精深,号称中华民族传统文化的百科全书,它几乎囊括了中国封建社会的政治、经济、教育、宗教等各个领域的文化。

对《红楼梦》的翻译也因其在我国文学中的重要地位以及其翻译版本之众多而受到译学界的重视。

目前已有几十种外文译本和节译本 ,其中以两种英译本影响最大:一是 A Dream of Red Mansions,由杨宪益、戴乃迭合译(以下简称杨译) ;二是 The Story of the Stone ,由大卫·霍克思(David Hawkes)和约翰·敏福德(John Minford)合译(以下简称霍译) 。

这两个译本风格迥异,但各有特色。

这是由于两个译本的作者有着不同的语言文化背景,本着不同的翻译目的和翻译方法所造成的。

其中“杨译本”更忠实于原著,对原文理解深刻,深得原意;并且采用“异化”手段来处理语言中的文化因素 ,即在译文中尽可能地保留源语文化,直译是他的主要翻译方法, 倾向于“ 语义翻译”。

而“霍译本”采用了“归化”手段,即遵循以目的语文化为归宿的原则,英文流畅自然,倾向于“交际翻译”。

本文通过对上述两个《红楼梦》的英文译本的实例进行对比, 对两译本其中的宗教文化, 习语人名,诗词的不同译法加以比较,分析译者在翻译中采用的不同的翻译策略及其不同的翻译目的和文化取向。

1 宗教文化翻译宗教文化, 一直是不同语言之间沟通的一个障碍,译者很难在两种语言和文化之间找到对等的平衡点。

所以译者往往采用概念移植,并且辅以文化阐释,如霍译就采用了意译的手法将原文中的东方文化转移为西方基督教文化观念,便于读者理解。

以此来达到,使得译语文本与原文文本有着同样的吸引力。

习语是语言中某些部分经过长期使用自然形成的,寓意深刻,形式固定的短语和短句。

《红楼梦》,中有大量含有宗教意味的习语。

浅谈《红楼梦》英译本中的人名翻译摘要:《红楼梦》中出现的人物众多,曹雪芹在对人物塑造时,首先在起名上就已经显示出其苦心,书中人物命名极其巧妙,这对于整部巨作的理解有着非常重要的作用。

本文着重探究《红楼梦》英译本中的人名翻译,在艺术赏析的同时并对人名翻译手法进行归纳。

关键词:《红楼梦》人名翻译1引言每每提到成功的文学作品,我们首先想到的往往作品中一个个鲜活的人物形象。

《红楼梦》作为中国文学四大名著之一,书中出现的有名有姓的人物就多达三四百众。

曹雪芹的对于书中人物的命名可谓独具匠心,极其巧妙,有的运用谐音,有的引自古诗,所取人名能够看出人物的身份,性格甚至命。

《红楼梦》开篇即点出此乃“甄士隐”(真事隐)、“贾雨村”(假语存)之事,四大家族之“贾”(假),贾政(假正),贾琏(假廉),贾宝玉(假宝玉)。

元春,迎春、探春、惜春四姐妹则理解为“原应叹息”,四位贾府千金的命运也着实令人叹息。

秦可卿(情可情),秦钟(情种),青埂峰(情根峰),一个“情”字则是连接贾宝玉和林黛玉和薛宝钗的一根主线。

书中其他人物命名之妙此处不再一一赘述。

2《红楼梦》英译本对人名翻译的处理方法文学作品的翻译,往往会有一定的信息缺失,一是由于文化的不同。

还有就是译者本身对于原著的理解程度也会直接影响译文。

《红楼梦》中人物众多,关系复杂,即使是中国人,没有文化和语言的障碍,要理顺这么些人物关系也绝非易事。

曹雪芹对书中人物的命名做到了“一闻其名,则解其味”,英译本若要做到这一点则实属不易了。

《红楼梦》的全本英译目前只有两种,杨宪益夫妇的 A Dream 0f Red Mansions(以下简称杨译本)和霍克斯翁婿翻译的The Story of the Stone(以下简称霍译本)。

两个版本各有千秋,都是将《红楼梦》推向世界读者的力作。

汉语人名翻译至今采用最多的还是音译法,杨译本和霍译本在主要人物方面都大部分采用此法。

杨译本采用韦氏音标音译,如:甄士隐Chen Shih-yin,贾雨村Chia Yu-tsun。

论《红楼梦》两个英译本中王熙凤对话的翻译

《红楼梦》是中国古代文学的经典之作,而其英译本的翻译也是一个具有挑战性的任务。

其中,王熙凤作为《红楼梦》中一个重要的角色之一,她的对话在整个小说中起到了关键作用。

在两个英译本中,对于王熙凤的对话翻译,可以说存在一些差异。

这些差异主要体现在对于王熙凤的性格特点、口吻和对话语境的理解上。

一个英译本可能更加注重忠实于原著的翻译,力图保持原文的风格和意境。

这种翻译方法在表达王熙凤的性格特点时,可能更加突出她的聪明、机智和主动性。

同时,对话的翻译更加注重保持原著文化背景和语言特点,以展现出王熙凤与其他角色之间的关系和社会地位的差异。

而另一个英译本可能更加注重对于英语读者的理解和接受。

这种翻译方法可能会对王熙凤的对话进行一定的改动,以确保读者能够更好地理解她的性格、情感和动机。

同时,对话的翻译可能更注重简洁明了的表达,以使读者更容易理解故事情节和角色关系。

无论是哪种翻译方法,对于王熙凤的对话翻译都需要考虑到原著的文化背景和语言特点,同时兼顾英语读者的阅读体验。

翻译者需要具备良好的中英双语能力,熟悉原著的情节和角色,以确保翻译的准确性

和可读性。

总之,对于《红楼梦》两个英译本中王熙凤对话的翻译,没有绝对的标准答案。

不同的翻译版本可能会在表达方式、语言风格和文化背景上存在差异,这也体现了翻译的多样性和灵活性。

重要的是,翻译应该尽可能地传达原著的精神和情感,使英语读者能够更好地理解和欣赏《红楼梦》这部伟大的作品。

红楼梦A Dream of Red Mansions(杨,戴夫妇译本)Dream of the Red Chamber (美国人霍斯译本)个人认为后者比较恰当。

Mansion是大厦,楼房的意思;而chamber指女子闺房,更能体现红楼意境。

地名:大荒山 Great Waste Mountain无稽崖Baseless Cliff 即无根据的,无稽的悬崖青埂峰 Blue Ridge Peak 若从意思上看倒没什么问题,只是失去了“情根”的谐音,甚是可惜。

这也是翻译中最难顾全的方面之一。

仁清巷(甑士隐住处) the Lane of Humanity and Purity 即人道与纯净的小巷葫芦庙 Gourd Temple 这个易解,只是字面直译。

灵河岸(绛珠草所在) the bank of Sacred River 神圣之河,勉强。

三生石畔 beside the Stone of Three Incarnations 这里有些晦涩。

直接看就是“三次赋予人身的石头边”,好怪。

不过因为轮回是中国独特的说法,所以此处确实难以处理得当。

赤瑕宫 Palace of Red Jade 将“瑕”理解为“玉”?似乎有些联系。

太虚幻境 the Land of Illusion 因“太虚”原有“虚幻”的意思,因而此处只取“幻境”而略去“太虚”,个人认为极当。

智通寺 Temple of Perspicacity敕造宁国府 Ningguo Mansion Built at Imperial Command 奉皇旨建造的宁国府邸荣国府 Rong Mansion 这里只翻译了“荣”字,而之前宁国府却翻了“宁国”二字,不知什么原因。

荣禧堂 Hall of Glorious Felicity 荣耀,幸福之殿碧纱橱(黛玉初入荣国府住处) Green Gauze Lodge 绿色薄纱小屋。

其实意思上并无问题,只是总觉得一经翻译便少了那份优雅的美感。

《红楼梦》两个英文译本中人名翻译小议

(武雯敏哈尔滨商业大学150028)

摘要:笔者选取《红楼梦》两个全英文译本中的人名作为研究对象,在目的论指导下,探讨翻译策略中“归化”与“异化”在具体翻译问题处理时的取舍问题,以期找出翻译策略与翻译目的的实现之间的关系。

关键字:人名翻译、翻译策略、翻译目的

对中国人来讲,人的名字是至关重要的,它并不仅仅是个代号。

好的名字可以给使用者带来一生的好运气,反之,坏名字则可能带来霉运。

因此中国人,尤其是老年人在给下一代起名字时是相当谨慎的。

曹雪芹就为小说中的芸芸众生创造了众多意义非常的好名字。

诺德曾经指出(Christiane Nord)名字是文本所在文化的载体。

因此译者在处理人名的翻译时必须得下一番力气,译入语文化和目的语文化之间的差异是译者要考虑的重要因素。

《红楼梦》两个英文译本在处理人名时采用了不同的策略,因而呈现出迥异的风貌。

杨宪益夫妇在翻译人名时主要采用了韦德-吉尔斯系统(Wade-Giles System)中的音译法,如下面图表所示:

霍克斯清楚地知道,对英语读者来说,即使是《红楼梦》中众人名的发音已经是一件难事,勿论读者能体会名字中所蕴含的深刻含义并进而记住他们了。

并且对目的语读者来说,汉语拼音依然是陌生的。

因此霍译本别开生面地采用了多种手段相结合的方式来优化其人名的翻译。

一方面为了尽量保持原作的风姿,霍译本按照拼音规则,对《红楼梦》中的主要人物以及贾家成员采用音译,例如译文中的Baoyu, Daiyu, Wang Xifeng等,另一方面对于原作中众丫鬟仆人等的人名

翻译,霍译本采用意译即归化的策略,将其内在的含义在目的语中找其功能对等点,例如王熙凤的丫鬟平儿没有直接音译成"Ping'er"而是按照这一名字所蕴含的人物性格特征将其归化译为"Patience", 再如贾母的丫鬟鸳鸯在霍译中作Faithful, 宝玉的大丫鬟袭人作Aroma, 晴雯作Skybright,黛玉的丫鬟紫鹃作Nightingale,等等。

音译和意译相结合的翻译方法使目的语读者一眼就可以区分出贾氏家族的主要成员与众丫鬟仆人。

杨宪益夫妇意识到单纯借助音译,按照Wade-Giles系统来翻译《红楼梦》中众人名有可能导致其深层意义的缺失,因此读者在翻阅他们的英译本时会发现在人名音译之后有个注释,如甄士隐音译为Chen Shih-yin; 杨宪益夫妇又在后面加注:其同音异意词为“真相被隐藏”;又如卜士仁音译为Pu Shih-jen, 加注其同音异意词为“不是人”等等。

这是译者为挽救原文信息流失而采取的补偿策略。

尽管杨宪益夫妇旨在将中国的文化原汁原味的译入外国,但他们所采用的异化翻译方法并没能很好地实现其翻译目的。

相反,霍译本竟然将一些在原作中有丰富内涵的名字在译作中得以重现,下图即可说明这一点。

了解了《红楼梦》中人名的内在含义之后,我们再来将这两个译本的人名翻译做一下比照,如下图:

霍译本对原作人名的翻译处理既可尽量保持原作的风姿,让目的语读者得窥中国名著之一斑,又可消除他们对汉语拼音的陌生感,增强了译作的可读性,当然也可扩大读者群。

正如霍克斯在翻译之初谈到的,他的翻译是以目的语读者为中心的,要让英语读者读的懂,读的舒服,获得与中国读者相对等的感受。

而他所选择的归化策略恰好实现了这一翻译目的。

从目的论的角度来看,翻译目的决定了译者采用什么样的翻译策略,而译作的成功与否就看其策略有没有很好地为实现翻译目的服务,实现译者的翻译目的。

在作者看来,霍译本成功地将翻译策略应用到译作中,实现了他们的翻译目的,是难得的佳作。

评价一部译作的优劣应看其译者是否成功再现了原作者的创作意图,是否满足了目的语读者的阅读期望,让他们得到对等的阅读享受。

因此译者在翻译过程中选择归化还是异化取决于他要实现的翻译目的。

策略是为目的服务的,“归化”和“异化”仅仅是两个能有助于译者实现其翻译目的的手段/工具。

成功的跨文化交际活动呼唤有创造力的译者。

称职的译者不应拘泥于任何一种翻译策略,只有能为其翻译目的服务的策略才是最恰当的。

但作者并非在给那些毫无限制的“胡译”“乱译”提供借口,因为译者为实现其翻译目的而进行的任何创造都应受到“忠实”或“忠诚”的制约。

称职的译者享受的只是相对的自由。

本文是黑龙江省教育厅人文社会科学研究项目----翻译中“假朋友”现象研究(编号)和黑龙江省高等教育学会高等教育科学研究“十二五”规划课题“行动研究视域下大学英语翻译教学模式探索”(编号)的阶段研究成果。