中国古代文论选读.

- 格式:ppt

- 大小:249.50 KB

- 文档页数:31

中国古代文论选读(笔记和详解)第一章:先秦两汉文论第一节尚书•舜典(节录) 1、《尚书》是我国上古历史与典章文献的汇编。

“尚”即上,“尚书”即上古之书,故名《尚书》。

《尚书》分为《虞书》《夏书》《商书》《周书》四部分,《尚书》是儒家经典,称《书经》。

2、诗言志的观点:答:“诗言志”是我国上古时期人们对诗的本质、特征、作用的认识和概括,也是我国古代文学理论批评史上关于诗的最早的一个定义,它对我国诗歌创作与批评的影响源远流长。

“志”指意志和感情。

诗的本质在于言志抒情,诗的特征是通过语言的媒介来表达感情,抒发志向,诗的作用表现在它的认识意义和教育意义上。

3、诗歌的教育作用的观点:答:从《尚书•舜典》中“教胄子,直而温,宽而杰,刚而无虐,简而无傲”可以看出,当时的人们已经认识到诗歌、音乐、舞蹈对人产生潜移默化的影响。

通过它可以使贵族的子弟正直而温和,宽宏而庄严,刚毅而不苛刻,简易而不傲慢,具有高尚的道德修养。

这种对于文艺的政治教化作用的认识,成为对中国文艺理论批评产生深刻影响的一种主导性认识。

4、诗、乐、舞三者之间的关系:答:“歌永言,声依永,律和声”和“击石拊石,百兽率舞”的描述,反映了上古时期诗歌、音乐、舞蹈三位一体的关系。

《尚书•舜典》中的描述,也为后代研究文学艺术自身的发展规律提供了依据。

5、了解《尚书•舜典》中记载的上古时期人们对艺术的一些基本认识:答:①帝命令夔主管音乐,说明在当时已经有了官办的乐队,也可能就是后代“学在官府”的前身。

②“教胄子”说明当时已经把音乐作为政治道德教育的一种手段,也就是后世“诗教”的前身。

③文中指出诗(歌辞)、歌(演唱)、声(音乐)、律(伴奏)之间的相互关系,强调了艺术的整体和谐性,开启了对艺术本身规律研究和探讨的先河。

④文中“击石拊石”和“百兽率舞”描绘,说明当时歌舞可能已经有了统一指挥的形式以及简单的化装。

有可能出现的综合性的大题一、了解《尚书•舜典》中记载的上古时期人们对艺术的一些基本知识:“学在官府”“诗教”“艺术的整体和谐性”“击石拊石”“百兽率舞”统一指挥形式及简单化装。

中国古代文论选读(一):(庄子的)“虚静”说[提出]“虚静”说是中国古代有关创作构思的理论。

“虚静”,最早是老子在《道德经》里提出“致虚极,守静笃”的说法,庄子极大地发展了老子的“虚静”的学说,认为它是进入道的境界时所必须具备的一种精神状态,《庄子·大宗师》说:“堕肢体,黜聪明,离形去知,同于大通,此谓坐忘。

”庄子的“坐忘”就是“虚静”,是要使人忘掉一切存在,也忘掉自己存在,抛弃一切知识,达到与道合一的境界。

[内涵]庄子认为虚静必须在“绝学弃智”的基础上方可达到,然而也只有达到虚静,才能对客观世界有最全面最深刻的认识,才能自由地进行审美观照,艺术创造力才最为旺盛,才能创作出和造化天工完全一致的作品。

[影响]庄子的“虚静”说对后世影响极大,后世的文学家和文学理论家都或多或少地受到庄子的“虚静”说的影响。

(孔子的)“兴观群怨”说[提出]这是孔子在《论语·阳货》篇里提出来的关于文学作品的社会作用的说法。

《阳货》篇记载说:“子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

”[内涵]兴,指诗歌具体安排的艺术形象可以激发人的精神之兴愤,可以使人从诗歌鉴赏中获得一种美的享受;观,是指诗歌真实地反映社会政治和道德风尚状况,因而能让人从中观察出政治的得失和风俗的盛衰;群,则是人为诗歌可以有使人互相交流感情,加强团结的作用;怨;是指文学作品有干预现实、批评社会的作用。

[影响]孔子的“兴观群怨”说是现实主义的文学批评理论的源头,对后来的现实主义的文学批评理论和现实主义的文学创作产生非常积极的影响。

(孟子的)“知言养气”说[提出]这是孟子在《孟子·公孙丑上》中提出来的,篇中说:“我知言,我善养吾浩然之气。

”[内涵]孟子认为必须首先使作者具有内在的精神品格之美,养成“浩然之气”(具有高尚道德品质而形成的一种崇高的精神气质蕴涵),才能有美而正的言辞。

汉语言自考中国古代文论选读

汉语言自考中国古代文论选读是一门自考课程,主要涉及中国古代文论的相关内容。

下面将对该课程中涉及的一些主要问题进行解答。

1. 中国古代文论的概念是什么

中国古代文论可以理解为中国古代文学批评的一种形式。

它主要是对文学作品的内容、形式和技艺等方面进行分析和评价,旨在探讨文学的价值和意义。

中国古代文论的出现可以追溯到先秦时期,经历了秦汉、魏晋、南北朝、唐宋等时期的发展和演变,形成了一系列独特的理论体系和批评方法。

2. 中国古代文论的主要流派有哪些

中国古代文论的主要流派包括儒家、道家、墨家、名家、党家、法家等。

其中,儒家文论主张以文章为德,关注文学的道德价值,如《论语》中的“君子喻于义,小人喻于利”;道家文论主张以自然为师,强调文学作品的自然性和灵性,如《庄子》中的“天地与我并生,万物与我为一”;名家文论侧重于艺术性和审美观赏性,如唐代名家刘勰的《文心雕龙》。

3. 中国古代文论中有哪些经典文献

中国古代文论中有许多经典文献,如《庄子》、《论语》、《孟子》、《史记》、《汉书》、《隋书》、《唐才子传》、《唐文粹》、《宋学士集》等。

其中,《文心雕龙》被誉为中国古代文论的巅峰之作,被广泛认为是中国古代文学批评的经典之一。

4. 中国古代文论的价值和意义是什么

中国古代文论对中国文学的发展和演变起到了重要的推动和促进作用。

它不仅为文学创作提供了理论指导和审美标准,而且影响了中国文化的形成和传承。

此外,中国古代文论也为世界文学批评提供了有益的借鉴和启示,成为世界文学研究的一个重要方向。

中国古代文论选读名词解释1.“思无邪”说:孔子在《论语·为正》中提出,子曰:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:“思无邪。

”这是孔子确立的文学批评标准,从艺术方面看就是提倡一种“中和之美”。

(中和:中正和平),对文学作品而言,要求从思想内容到文学语言,都不能过于激烈,要委婉曲折,不要过于直露。

2.兴观群怨说:孔子在《论语·阳货》中提出,子曰:小子何莫学夫诗?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。

这是孔子从“诗教”的观点出发。

对文学作品的社会作用给了很高的估价。

这里孔子对文学作品的美学作用、认识作用、教育作用乃至知识学习方面,都作了充分的肯定。

对后来的诗学理论产生了深远的影响。

“兴”:指“引譬连类”,可以激发人精神之兴奋。

“观”:指诗歌所反映的社会政治与道德风尚状况以及作者的思想与感情心态,“群”:是就文学作品的团结作用而言的,孔子认为文学作品可以使人们交流思想感情,达到和谐,加强团结。

“怨”:是就文学作品的干预现实,批评社会的作用而言的。

3.“辞达”说与“文质”说:孔子在《论语·卫灵公》中记载道,子曰:“辞达而已矣。

”这是孔子在论述文字的内容和形式的关系,他主张言辞通晓畅达即可。

“辞”指语言,文学。

达:表达。

“文质”说,孔子在《论语·雍也》云:“子曰:质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

”这是关于文学的内容与形式关系的论述,后来被运用到文学创作中,成为要求文学作品内容与形式完美统一的基本理论,并在中国文学理论批评史的发展重视中起着主导作用。

4.“以意逆志”说:孟子在《万章上》中提出:“故说诗者,不以文害辞,不以辞害志,以意逆志,是为得之,这是一种比较科学的文学批评方法,从孟子的思想体系反说诗的状况来看,这个“意”及指读者之意。

“以意逆志”说比较接近于还《诗》以文学的本来面目,为中国文学提供了较客观实在的批评原则。

5.“知人论世”说:孟子在《万章下》中提到:颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其也也。

汉语言文学(自考本科)中国古代文论选读(课程代码:00814):一、课程性质与设置目的《中国古代文论选读》是广东省高等教育自学考试汉语言文学专业本科段课程之一,其内容除“绪论”外,根据时代先后分先秦文艺思想、两汉文论、魏晋南北朝文论、唐宋金元文论、明清近代文论五部分,其中两汉文论、魏晋南北朝文论为重点,唐宋金元文论、明清近代文论为次重点,绪论和先素文艺思想为一般章。

《中国古代文论选读》是理论课程之一,与《文学概论》、《中国古代文学作品选》、《中国古代文学史》等构成互渗互补又互相推进的知识系统。

本课程的设置,将使学生在以往学过的中国古代文学、文学概论等课程的基础上,了解古代文学理论批评的简要历史、发展概况,读懂古代文学理论原著,对各个历史时期的著名文论家、代表性文论著作、重要的文学理论思想,能以马克思主义唯物史观为基础进行阅读、分析,理解其理论内涵,掌握其主要观点,评价其理论价值和历史地位,从而提高学生的文艺理论素养以及阅读欣赏、评论文学作品的能力和水平。

二、关于考试命题的若干规定1.本门课程采用闭卷考试,时间为150分钟。

2本大纲各章所规定的基本要求、知识点及知识点下的知识细目,都属于考核的内容。

考试命题既要覆盖到章,又要避免面面俱到。

要注意突出课程的重点、章节重点,加大重点内容的覆盖度。

3.命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题,考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。

命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握,对基本方法是否会用或熟练。

不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

4.本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为:识记占20%,领会占30%,简单应用占30%,综合应用占20%。

5要合理安排试题的难易程度,试题的难度可分为:易、较易、较难和难四个等级。

每份试卷中不同难度试题的分数比例一般为:2:3:3:2。

必须注意试题的难易程度与能力层次有一定的联系,但二者不是等同的概念。

中国古代文论选读重点知识点中国古代文论是中国文学理论的重要组成部分,涵盖了从先秦时期到清朝晚期的几千年的文学批评和创作理论。

这个时期的文论主要以文献为依据,深刻揭示了中国古代文学的特点和规律。

以下是中国古代文论选读的重点知识点。

一、文学批评的起源1.先秦时期的文学批评:先秦时期的文学批评主要以《诗经》和《楚辞》为代表,注重对诗歌的字句、音韵和意境的分析和评价。

2.魏晋时期的文学批评:魏晋时期,文学批评逐渐形成了以议论为主要形式的文论,如王逸的《论诗》、嵇康的《文赋》等。

二、文学理论的主要内容1.文心雕龙理论:《文心雕龙》是魏晋时期谢灵运所著的文论著作,系统总结了当时的文学理论。

主要内容包括文学的起源、境界、分类、特征及修辞技巧等。

该书提出了文学要有“情理兼备”、“旁征博引”、“意在笔先”等原则,对后世文论产生了深远影响。

2.六朝文学理论:六朝时期出现了一系列文学理论,如陆贾的“薄艺轻文”、刘勰的《文心雕龙》、谢灵运的《文心雕龙》等。

他们对文学的修辞、格调、风貌等方面进行了深入研究,奠定了后世文学理论的基础。

3.唐宋文学理论:唐宋时期的文学理论主要以文人词章和诗歌创作为主要研究对象,注重文学的音韵、章法和修辞等方面的研究。

宋代张载的《顾炎武说文解字》提出了“考据经义”的文学批评方法,成为后世文人研究古代文献的重要依据。

三、文学创作的主要原则1.豪放派文学创作原则:豪放派的文学创作原则主张用表现生活真实和个性情感的手法来创作作品。

代表作家有陆游、辛弃疾等。

2.儒家文学创作原则:儒家的文学创作原则主张文人应以经世致用为宗旨,以明礼修身为原则来创作作品。

代表作家有欧阳修、苏轼等。

3.佛教文学创作原则:佛教的文学创作原则主张用描写人生苦难的手法来创作作品,以达到觉悟和解脱的目的。

代表作家有慧琳、明月等。

四、文学批评的方法与技巧1.父子相承法:文学批评中常采用“父子相承法”,即将作品与前人的作品进行比较,以评价作品的优劣。

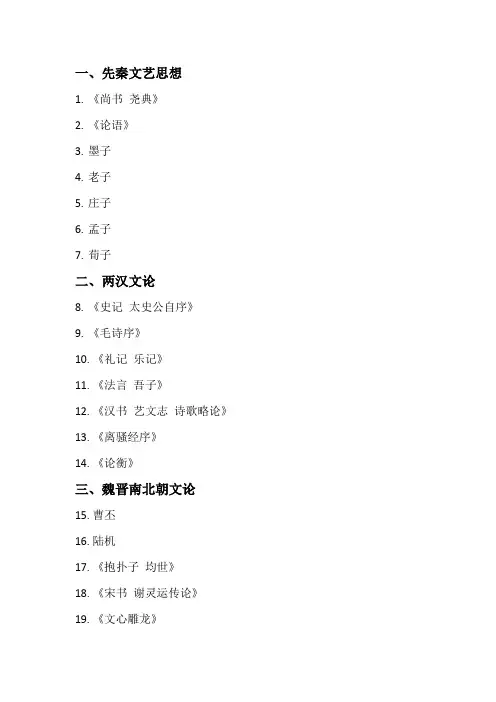

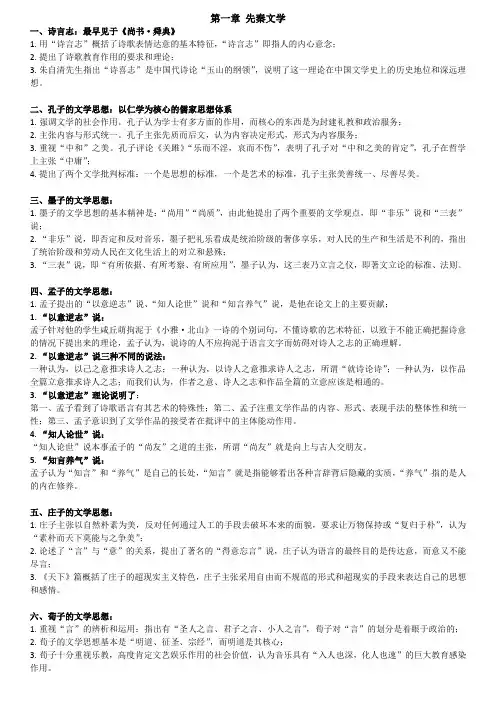

一、先秦文艺思想

1.《尚书尧典》

2.《论语》

3.墨子

4.老子

5.庄子

6.孟子

7.荀子

二、两汉文论

8.《史记太史公自序》

9.《毛诗序》

10.《礼记乐记》

11.《法言吾子》

12.《汉书艺文志诗歌略论》

13.《离骚经序》

14.《论衡》

三、魏晋南北朝文论

15.曹丕

16.陆机

17.《抱扑子均世》

18.《宋书谢灵运传论》

19.《文心雕龙》

21.《文选序》

22.《金楼子立言》

四、唐宋金元文论

23.《王勃集序》

24.《与东方左史虬修竹篇序》

25.《诗格》

26.《戏为六绝句》

27.《诗式》

28.韩愈

29.《董氏武陵集纪》

30.《与元九书》

31.《答韦中立论师道书》

32.司空图

33.欧阳修

34.苏轼

35.《词论》

36.《白石道人诗说》

37.《沧浪诗话诗辩》

38.《心境记》

39.《论诗三十首》

五、明清近代文论

41.《与郭价夫学士论诗书》

42.《四溟诗话》

43.《童心说》

44.《曲律》

45.袁宏道

46.《序山歌》

47.《读第五才子书法》

48.《读三国志法》

49.王夫之

50.《闲情偶寄立主脑》

51.《原诗内篇》

52.《答沈大宗伯论诗书》

53.《复鲁絜非书》

54.《宋四家词选目录序论》

55.《书汤海秋诗集后》

56.《人境庐诗草自序》

57.《论小说与群治之关系》

58.《人间词话》

59.。

古代文论选读古代文论是中国古代文学的重要组成部分,也是古代文学的研究和评价的理论依据。

通过对古代文论选读的研究和学习,可以深入了解古代文学的发展、特点和价值,为今后的文学创作和研究提供借鉴和启发。

下面是一些关于古代文论选读的相关参考内容:一、《论诗》是东晋文学家陶渊明的重要著作,被誉为中国古代文论的奠基之作。

这部著作对诗歌的定义、审美标准以及创作技巧进行了深入的探讨。

其中,陶渊明提出了“兴贤示教,治安弭乱”的创作宗旨,认为诗歌应该以表达高尚情感、美化社会风气为目的。

此外,陶渊明还对诗歌的形式、内容、修辞手法等进行了详细的分析和评价,为后世文人提供了重要的参考。

二、唐代文学家韩愈的《师说》是古代文论中的经典之作。

他在这篇文章中表达了对古代文化的敬重和尊重,并提出了“师者,所以传道、授业、解惑也”的观点。

韩愈认为,师德的高尚与不高尚直接关系到学生的成长和社会的进步。

他提倡教育者要以身作则、言传身教,注重培养学生的独立思考和创新能力,同时强调师生之间的信任和互动。

三、宋代文学家欧阳修在《醉翁亭记》中论述了文学与人生的关系。

他以自己的亲身经历为例,论述了文学对于心灵的滋养和人格的陶冶的重要性。

欧阳修认为,文学不仅是一种艺术形式,更是一种思想和情感的表达,具有教育和启迪人心的作用。

同时,他还强调了文学应该贴近生活、贴近人民的原则和价值,提出了“文学要学习民间的语言、情感和生活经验”的主张。

四、明代文学家杨慎的《杂纂》是一部重要的文论著作。

他在这部著作中对古代文学作品进行了搜集和整理,并对它们进行了批评和评价。

杨慎通过对古代文学的研究和分析,总结出了一些关于文学创作和研究的规律和原则。

他认为,文学创作应该注重内容的真实性和情感的真挚性,同时注意形式的美感和趣味性。

此外,他还强调了文学创作需要有丰富的生活经验和深厚的人文素养,以及对于传统文化和人民生活的敏感和关注。

综上所述,古代文论选读是理解和掌握古代文学的重要途径,通过对古代文论的学习和研究,可以深入了解古代文学的发展和演变,从中获取创作和研究的启发和借鉴。

一、诗言志:最早见于《尚书·舜典》1.用“诗言志”概括了诗歌表情达意的基本特征,“诗言志”即指人的内心意念;2.提出了诗歌教育作用的要求和理论;3.朱自清先生指出“诗喜志”是中国代诗论“玉山的纲领”,说明了这一理论在中国文学史上的历史地位和深远理想。

二、孔子的文学思想:以仁学为核心的儒家思想体系1.强调文学的社会作用。

孔子认为学士有多方面的作用,而核心的东西是为封建礼教和政治服务;2.主张内容与形式统一。

孔子主张先质而后文,认为内容决定形式,形式为内容服务;3.重视“中和”之美。

孔子评论《关雎》“乐而不淫,哀而不伤”,表明了孔子对“中和之美的肯定”,孔子在哲学上主张“中庸”;4.提出了两个文学批判标准:一个是思想的标准,一个是艺术的标准,孔子主张美善统一、尽善尽美。

三、墨子的文学思想:1.墨子的文学思想的基本精神是:“尚用”“尚质”,由此他提出了两个重要的文学观点,即“非乐”说和“三表”说;2.“非乐”说,即否定和反对音乐,墨子把礼乐看成是统治阶级的奢侈享乐,对人民的生产和生活是不利的,指出了统治阶级和劳动人民在文化生活上的对立和悬殊;3.“三表”说,即“有所依据、有所考察、有所应用”,墨子认为,这三表乃立言之仪,即著文立论的标准、法则。

四、孟子的文学思想:1.孟子提出的“以意逆志”说、“知人论世”说和“知言养气”说,是他在论文上的主要贡献;1.“以意逆志”说:孟子针对他的学生咸丘萌拘泥于《小雅·北山》一诗的个别词句,不懂诗歌的艺术特征,以致于不能正确把握诗意的情况下提出来的理论,孟子认为,说诗的人不应拘泥于语言文字而妨碍对诗人之志的正确理解。

2.“以意逆志”说三种不同的说法:一种认为,以己之意推求诗人之志;一种认为,以诗人之意推求诗人之志,所谓“就诗论诗”;一种认为,以作品全篇立意推求诗人之志;而我们认为,作者之意、诗人之志和作品全篇的立意应该是相通的。

3.“以意逆志”理论说明了:第一、孟子看到了诗歌语言有其艺术的特殊性;第二、孟子注重文学作品的内容、形式、表现手法的整体性和统一性;第三、孟子意识到了文学作品的接受者在批评中的主体能动作用。

导论第一编先秦文学第一章上古歌谣和神话传说第一节上古歌谣第二节神话传说第二章《诗经》第一节《诗经》的来源、分类和流传第二节社会政治诗第三节情爱诗第四节史诗及其他第五节《诗经》的文学成就第三章先秦散文第一节历史散文第二节诸子散文第四章屈原和楚辞第一节楚辞的产生第二节屈原及其创作第三节《离骚》第四节屈原的其他作品第五节宋玉及其他楚辞作家第二编秦汉文学第一章秦汉散文第一节李斯与秦代散文第二节贾谊与西汉初期散文第三节刘向与西汉中后期散文第四节东汉散文第二章司马迁与汉代史传散文第一节司马迁及其《史记》写作第二节《史记》人物传记的文学成就第三节班固《汉书》及东汉其他历史散文第三章汉代辞赋第一节贾谊、枚乘与汉初辞赋创作的发展趋向第二节司马相如扬雄第三节西汉中后期其他辞赋作家及东汉辞赋的承变第四章汉代诗歌第一节乐府民歌第二节五言诗的起源第三节《古诗十九首》及其他第三编魏晋南北朝文学第一章建安风骨第一节曹操与曹丕第二节曹植第三节建安七子及蔡琰第二章正始之音第一节时代思潮与正始诗歌第二节阮籍诗第三节嵇康诗第三章两晋诗坛第一节太康诗风第二节左思与刘琨第三节游仙诗与玄言诗第四章杰出诗人陶渊明第一节陶渊明的生平及思想第二节陶渊明的诗歌第三节陶渊明的散文和辞赋第五章南北朝诗歌第一节南朝诗歌第二节北朝诗歌第三节南北朝乐府民歌第六章魏晋南北朝赋第一节建安赋作的繁荣第二节两晋赋坛的多样化倾向第三节精致化的南朝骈赋第四节北朝赋与庾信第七章魏晋南北朝散文第一节魏晋文章第二节南朝骈文第三节北朝散文第八章魏晋南北朝小说第一节魏晋南北朝小说创作的繁荣第二节志怪小说与《搜神记》第三节志人小说与《世说新语》第九章魏晋南北朝文学批评第一节《典论?论文》与《文赋》第二节刘勰《文心雕龙》第三节钟嵘《诗品》及其他第四编隋唐五代文学第一章隋代文学与初唐诗歌第一节隋代文学第二节贞观诗坛与“初唐四杰”第三节杜审言与沈、宋第四节陈子昂与张若虚等第二章盛唐诗歌第一节王维、孟浩然等山水诗人第二节王翰、王昌龄、崔颢等豪侠诗人第三节高适、岑参等边塞诗人第三章李白第一节李白的生平和思想性格第二节李白的乐府歌行第三节李白的绝句第四节李白诗歌的艺术成就及影响第四章杜甫第一节杜甫的生平和思想第二节杜诗的“诗史”性质及写实手法第三节杜诗的沉郁顿挫和律体成就第四节杜诗的集大成和对后世的影响第五章大历诗坛第一节韦应物与刘长卿第二节大历十才子第三节顾况、李益第六章中唐诗歌第一节白居易、元稹等人第二节韩愈、孟郊第三节李贺和崇拜观念,这便是最初的宗教观念.当他们从崇拜敬畏,为企图解释和支配自然力时,神话也就产生了.神话的产生与原始宗教有极大联系.要比传说早;二.神话是传说的故事原型,史化;三.神话具有明显的非理性的神异色彩,含着人间的行为准则.四.实际上,统中往往都是神话和传①中国神话的特征一.紧紧地围绕着人的生存这个主题;二.神话中的英雄人物都充满着激扬的斗志、的能力和英雄气概;三.熔铸着浓烈的情感,造了鲜明的形象,丰富的想象力;四.不断变化和成型.②神话对后世文学发展的影响.一.神话的艺术规则为后、秦说理文的高峰。

最新国家开放大学电大《中国古代文论选读》期末题库及答案考试说明:本人针对该科精心汇总了历年题库及答案,形成一个完整的题库,并且每年都在更新。

该题库对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用,会给您节省大量的时间。

做考题时,利用本文档中的查找工具,把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内,就可迅速查找到该题答案。

本文库还有其他网核及教学考一体化答案,敬请查看。

《中国古代文论选读》题库及答案一一、填空题1.《论语·阳货》记孔子说:“小子何莫学夫《诗》?诗可以,可以观,可以群,可以”。

2.《庄子·外物》篇说:“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,而·”这一言论揭示了文学创作中言意关系的奥秘。

3.司马迁在《报任安书》一文里根据历史上许多伟人的事迹,概括出了“”说,这一文学影响了唐代韩愈的“”说。

4.汉代的文学理论和文学批评著作《》说:“上以风化下,下以风刺上,主文而,言之者无罪,闻之者足以戒,故曰风。

”提出了它的诗歌讽刺观。

5,教材认为,曹丕在《典论·论文》里首先提出的重要问题是作家的与的性质特点之关系,认为“文非一体,鲜能备善”,不应“各以所长相轻所短”。

6.陆机在《文赋,中论文体风格特征时,提出了“诗而绮靡,赋而浏亮”的说法,可以看出他对文学艺术的两个最重要的特征:感情与形象有了极为深刻的认识。

7.“文章合而著,歌诗合而作”的著名论断是出自白居易的《与元九书》。

8.欧阳修在《梅圣俞诗集序,里提出了诗“”说;李清照在《论词》里提出了词“”说。

9.明代诗论家谢榛主张情与景应该互相融合,二者的融合取决寸:“情景;而清代诗论家王夫之认为情景结合的方式有三:其一是“”,结合得天衣无缝,其:是“景中情”,在写景中蕴涵有情,其三是“情中景”,在抒情过程中能让人见到形象。

10.当沈德潜的“”说的诗歌理论盛行之时,袁枚则提出了“”说与之相抗。

中国古代文论选读单项选择题1.教材认为:孔子所代表的儒家文艺观,大体上表述在以( “诗教”为核心的文艺观及其对《诗经》的批评)。

2.孔子“诗可以兴”中的“兴”,朱熹解释为( “感发志意”和“托物兴辞”)。

3.《论语·八佾》记孔子说:《韶》乐是( “尽美矣.又尽善也”)。

4.“子曰:‘《诗》三百,一言以蔽之,曰:(“思无邪”)。

”5.教材指出:孟子“以意逆志”的“意”.从他的思想体系及他说诗的状况来看,乃是指( 读者之意)。

6.孟子在《万章下》中说:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。

是尚友也。

”这里的“其人”是指( 作者)。

7.教材认为:孟子的“我知言,我善养吾浩然之气。

”中的“养气”,当是指作家应该( 从人格修养人手,培养自己高尚的道德品质)。

8.《庄子》文艺美学思想之核心,教材认为是( 祟尚自然,反对人为)。

9.教材指出:《庄子》“得意忘言”和“言不尽意”说主要是指( 文学作品要含蓄,有回味,追求味外之旨)。

10.中国古代文学创作与理论偏于浪漫主义、象征主义,这是受到( 《庄子》思想较深的影响)。

11.教材认为:司马迁通过分析屈原及其《离骚》的特点,揭示了一个真理:在中国文学发展史上,真正伟大的作品,大都是作家坚持理想和正确的政治主张,而遭到恶势力迫害后,为了抗争迫害而坚持斗争的产物。

并在《报任少卿书》中根据历史上许多伟人的事迹,概括出了( “发愤著书”说)。

12.从《史记》对汉高祖和汉武帝的记述,我们可以清楚地看到司马迁的(“实录”精神)13.“《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。

若《离骚》者,可谓兼之矣。

”这几句话,据教材注释是出自(司马迁《史记·屈原列传》)。

14.教材指出:《毛诗大序》认为:诗歌创作要合乎“发乎情,止乎礼义”的原则,而在揭露和批评黑暗方面,又必须( “主文而谲谏”)。

15.“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。

情动于中而形于言。

”这几句关于情志关系的论述出自(《毛诗大序》)。

中国古代文论选读试题一(含答案)填题 1 分,共 20 分)一、 空(每空对艺发贡献与乐艺学知人1 、孟子儒家文思想展的突出在于他的“民同”的文美思想,以及“学评论与以意逆志”的文批方法。

世论”“说这发愤书__,是2 、司在《任安》中,根据史上多人的事迹,括出“马迁报书历许伟概_著种进学一步的文思想。

则评现实,3 、《毛大序》歌作要合乎“乎情,诗认为诗创发止乎礼义”的原,而在批黑暗方面艺又必“须主文而谲谏”,反映了儒家的文思想。

缘 _ 而绮陆赋为类并概风诗__情4 、机《文》把文体分十,具体括了其格特征,其中提出了“浏对学艺术两个与极为靡”,“赋__体物 _ 而亮”。

可以看出他文的重要特征:感情形象有了深刻的。

认识别为头5 、《品》把五言人分大的系,以《钟嵘诗诗为两个统_诗经_》和《_楚辞_ 》分其源,风骚并举评极为、,探源溯流,价深刻。

论继马迁发愤6 、愈承了孟子的“”,提出了“韩继养气说_ 气盛言宜_ ”之,又承了司的“著书说_不平则鸣 ”。

论”,提出了“为时诗为这论断诗学论评7 、“文章合而著,歌合事而作”一著名出自唐代的大人、文理批家与书 》。

__白居易 _的著名信体文《书论元九论词清严区诗与词词__是一家别_”的著名观8 、在《》中,照力主要格分的界限,提出了“这较诗词发实际况点,是比符合展的情的。

审清_ ”和“ 意趣_ ”的美词审标_空9 、炎在《源》里首先确定了“雅正”的美准,又提出了“并别专节对进论要求,分列二者行了述。

号独灵_,不拘格套”的口,因为击拟复风抒性10 、袁宏道了抨七子派的模古之,提出了“说诗学而提出了“ _性灵”的主。

诗创临现对问题清祯说对审对现11 、歌作都面如何表其象的,代王士的“神韵”主美象的表风”。

尽_流应_一字,得做到“不着国维继来许学论评关论观并华12 、王承了唐代以多文理批家的有理点,受到康德、叔本的理影,在贯学论境界”说,使有意境的理关间词话里提出了穿其文思想的理核心“论响《人》论达为统到了最完善、系、深刻的水平。

第一章先秦两汉文论1、《周易》观物取象2、孔子兴观群怨3、孟子以意逆志知人论世4、庄子心斋坐忘5、汉代文论1、孔子孔子的‚兴、观、群、怨‛说。

(1)兴观群怨,来自孔子对诗社会作用的高度概括,是对诗的美学作用和社会教育作用的深刻认识,开创了中国文学批评史的源头。

出自《论语·阳货》:‚子曰:‘小子,何莫学夫(诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

’‛说明了诗歌欣赏的心理特征与诗歌艺术的社会作用。

‚兴‛:孔安国注:‚兴,引譬连类。

‛朱熹注:‚感发意志。

‛就是说诗是用比兴的方法抒发感情,使读者感情激动,从而影响读者的意志;‚观‛:郑玄注:‚观风俗之盛衰。

‛朱熹注:‚考见得失‛,就是说诗歌是反映社会现实生活的,因此通过诗歌可以帮助读者认识风俗的盛衰的政治的得失;‚群‛:孔安国注:‚群居相切磋。

‛朱熹注:‚和而不流。

‛就是说诗可以帮助人沟通感情,互相切磋砥砺,提高修养;‚怨‛:孔安国注:‚怨刺上政。

‛变是说诗可以批评指责执政者为政之失,抒发对苛政的怨情。

(3)总的看来,孔子把诗的作用区分为‚兴‛、‚观‛、‚群‛、‚怨‛,是一种素朴的说法,带有很大的相对性,暂不必一一地去确定四者的界限,重要的是从总体上去把握它,抓住孔子美学思想的特征;重视艺术的情感特征。

这可说是孔子所开创的中国美学的一贯传统。

孔子注重通过情感去感染、陶冶个体,使强制的社会伦理规范成为个体自觉的心理欲求,从而达到个体与社会的和谐统一。

2、孟子孟子的文论思想。

(1)、‚与民同乐‛的文艺思想孟子在自己‚仁政‛思想基础上提出‚与民同乐‛的文艺思想。

以百姓之乐为乐,以百姓之忧为忧,把它作为衡量一切的标准,也是评价文艺作品的标准,无论是诗、乐、舞还是别的文艺,都能否要看到‚与民同乐‛。

(2)、‚以意逆志‛与‚知人论世‛文学批评观孟子对儒家文学思想的一个重大发展,就是提出了著名的‚以意逆志‛与‚知人论世‛的文学批评观。