视觉的中枢机制

- 格式:ppt

- 大小:25.81 MB

- 文档页数:48

中枢神经系统解剖中枢神经系统是我们身体的指挥中心,负责处理和传递信息,控制我们的行为和反应。

理解它的解剖结构,不仅可以帮助我们更好地认识人体,也能为医学和心理学的研究提供重要的基础。

一、中枢神经系统的组成1.1 大脑大脑是中枢神经系统的核心,负责思考、感知、记忆和情感等复杂功能。

它分为左右两个半球,左右半球通过一条叫做胼胝体的结构连接。

每个半球又分为额叶、顶叶、枕叶和颞叶。

额叶主要与决策、问题解决和运动控制有关;顶叶则处理触觉和空间感知;枕叶负责视觉信息的处理;而颞叶则与听觉和语言理解密切相关。

1.2 小脑小脑位于大脑的下方,外观看上去像个小球。

尽管它的体积不大,但在运动协调和姿势控制中起着至关重要的作用。

小脑能处理来自身体各部位的感觉信息,帮助我们保持平衡和精准运动。

二、脊髓的角色2.1 脊髓脊髓是连接大脑和身体其他部分的主要通道,位于脊柱内,保护得相当周全。

它由一系列神经节组成,负责传递运动信号和感觉信号。

脊髓还控制一些反射行为,比如触碰到热物体时的迅速撤回手。

2.2 脊神经从脊髓延伸出来的脊神经负责将信息从身体各个部位传回大脑,或将大脑的指令传递到肌肉。

每一对脊神经都与特定的身体区域相关联,因此它们在感觉和运动的调节中至关重要。

2.3 反射弧反射弧是一种特殊的神经传导路径,当我们受到刺激时,它能快速做出反应,而不需要经过大脑的处理。

这种机制在保护我们的身体免受伤害时非常有效,比如当我们触碰到尖锐物体时,身体会立刻做出反应。

三、中枢神经系统的保护机制3.1 颅骨和脊柱大脑和脊髓的保护不仅依靠神经组织本身,还依赖于外部的结构。

颅骨将大脑包裹得严严实实,脊柱则是脊髓的保护者。

这些骨骼结构在外部冲击下提供了必要的保护。

3.2 脑脊液脑脊液是一种清澈的液体,充满在大脑和脊髓周围。

它不仅起到缓冲作用,保护神经组织免受撞击,还能运送营养物质和废物,保持神经系统的健康。

脑脊液的平衡对于正常的神经功能至关重要。

2019考研普通心理学要点:视觉4机制1、视觉刺激人类获得的外界信息中80%来自视觉。

光是具有一定频率和波长的电磁辐射,频率范围在5×1014~5×1015Hz,波长在380~780nm之间。

光的特性决定了人的视觉特性。

2、视觉的生理机制包括折光机制,感觉机制,传导机制,中枢机制。

折光机制:眼球壁分三层,外层为巩膜和角膜,有屈光作用;中层为虹膜、睫状肌和脉络膜,中间为瞳孔,调节瞳孔的大小;内层为视网膜和视神经内段,感光细胞锥体细胞和杆体细胞。

眼球内容物有晶体、房水和玻璃体,都有屈光介质,加上角膜构成屈光系统。

感觉机制:视网膜的最外层是锥体细胞和杆体细胞,第二层是双极细胞及其他细胞,最内层是神经节细胞。

视网膜中央窝只有椎体细胞,没有杆体细胞,是对光最敏感的区域。

在离开中央窝16~200处杆体细胞最多,边缘处锥体细胞最少。

中央窝附近的盲点是由视神经节细胞的神经纤维组成的视神经。

杆体细胞感受明暗,昏暗条件下发挥作用;锥体细胞感受物体的细节和颜色,是昼视器官。

光刺激下形成视觉色素,感受细胞因之释放神经冲动。

传导机制:电信号从感受器产生后,沿着视神经传至大脑。

传递机制由三级神经元实现。

第一级是网膜双极细胞,第二级为视神经节细胞,传至丘脑外侧膝状体,第三级神经元的纤维从外侧膝状体发出,终止于大脑枕叶的布鲁德曼17区。

传导过程中出现聚合和侧抑制作用。

中枢机制:视觉的直接投射区为大脑枕叶的纹状区(布鲁德曼第17区),为视觉信号初步分析区。

相邻脑区进一步加工。

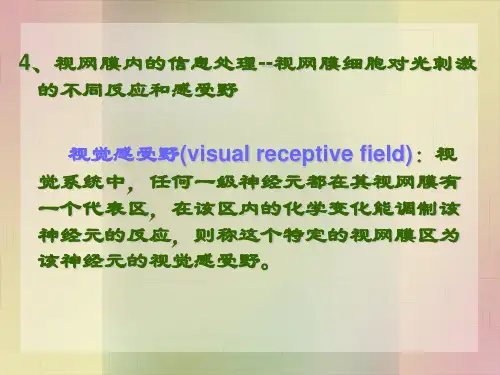

视觉感受野。

神经系统的高级神经元能够对视网膜上具有某种特征性的刺激物做出反应,这叫特征觉察器,保证了机体对环境中的视觉信息做出选择性反应。

反馈调节:感受器输入的外界信息经头脑加工,将通过传出神经调节视觉器官的活动,使视觉器官更有效地感知外部世界。

概论1、视神经分段:眼内段(最短)、眶内段(最长),管内段,颅内段。

2、3种技术可记录信号:a)细胞外记录:单个或一群细胞b)细胞内记录:膜电位变化c)膜片钳记录:离子通道3、膜电位:存在于细胞膜两侧的电位差,通常由于细胞膜两侧溶液浓度不同造成。

4、静息状态下,神经元的膜电位内负外正,约-70mV5、电突触:在突触前神经元(神经末端)与突触后神经元之间存在着电紧张耦联,突触前产生的活动电流一部分向突触后流入,使兴奋性发生变化,这种型的突触称为电突触。

6、化学突触7、神经生物学的研究方法:神经生物学从离子通道、细胞、突触、神经回路等水平探索视觉神经系统中视觉信号的形成和传递机制。

视觉的神经机制包括视觉的视网膜机制和中枢机制。

视觉信息在视觉系统中的传递是以生物电的形式进行的,可运用临床视觉电生理学,包括ERG、EOG、VEP检测临床病人综合电位变化。

8、视觉信号传导通路的四级神经元:光感受器细胞、双极细胞、节细胞、外侧膝状体。

视觉的视网膜机制1、视网膜神经元的分类:视锥细胞和视杆细胞、水平细胞、双极细胞、无长突细胞、神经节细胞。

(丛间细胞)2、按性质,神经元的电信号可分为:分级电位和动作电位。

3、分级电位:分级电位是视网膜中传输信号的主要形式。

其特点是时程较慢,其幅度随刺激强度的增强而增大,即以调幅的方式编码信息。

产生于光感受器和神经元的树突。

分级电位随传播距离而逐渐衰减,因此其主要功能是在短距离内传输信号。

4、动作电位:即通常所谓的神经冲动,或称峰电位。

若因刺激或其他因素,神经细胞膜去极化达到一个临界的水平,则产生瞬变的动作电位,并沿其轴突传导。

其特点是全或无。

5、暗电流:是指在无光照时视网膜视杆细胞的外段膜上有相当数量的Na离子通道处于开放状态,故Na离子进入细胞内,钾也同时从内段膜外流,完成电流回路。

在细胞膜外测得一个从内段流向外段的电流,称为暗电流。

6、各类神经细胞的电反应特征:a)水平细胞i.亮度型(L型)对可见光谱内任何波长的光照均呈超极化反应。

温州医学院《视觉神经生理学》课程教学大纲温州医学院教务处编2011年4月课程负责人签字:教研室主任签字:日期:2011.4.20 日期:《视觉神经电生理》课程教学大纲(Visual neurophysiology)一、课程说明课程编码 NN102421 课程总学时36(理论总学时30/实践总学时6)周学时(理论学时/实践学时) 2 学分 2课程性质专业必修课适用专业眼视光学1、教学内容与学时安排(见下表):教学内容与学时安排表2、课程教学目的与要求:视觉神经生理学是眼视光学专业中一门重要的专业基础课,其宗旨是帮助学生理解视觉的特殊现象和熟悉视觉的形成机制。

通过本课程学习,掌握神经生理学主要研究方法;掌握视觉形成的视网膜机制和中枢机制、掌握颜色视觉理论、视觉的空间和时间分辨的概念以及分析视觉现象;掌握视野、临床视觉电生理的检查方法,临床应用等。

3、本门课程与其它课程关系:本课程与《眼科学》联系紧密,需《眼科学》先期或同期教学4、推荐教材及参考书:教材:十二五国家级规划教材《视觉神经生理学》参考书:科学出版社《临床视觉电生理学》(吴乐正、吴德正)5、课程考核方法与要求:考试6、实践教学内容安排:视网膜电图、图形视网膜电图、多焦视网膜电图——3课时视诱发电位、眼电图——3课时第一章概论一、目标与要求(一)掌握视觉心理物理学和视觉神经生物学的概念(二)掌握神经生物学的主要研究方法。

(三)熟悉视知觉的主要研究方法。

二、教学(一)详细讲解神经细胞的生理学特性、神经生物学的基本概念:神经细胞的信号和突触传递、感受野。

(二)详细讲解神经科学的研究方法:解剖学研究法(Golgi银染法),生理学研究方法(细胞外记录,细胞内记录膜片钳技术),分子生物学方法(重组DNA技术,应用单克隆抗体和细胞遗传技术)。

(三)重点讲解视知觉的经典研究方法、改良研究方法第二章视网膜的神经机制一、目的要求(一) 掌握视网膜神经元的分类及各类的形态和功能特点。

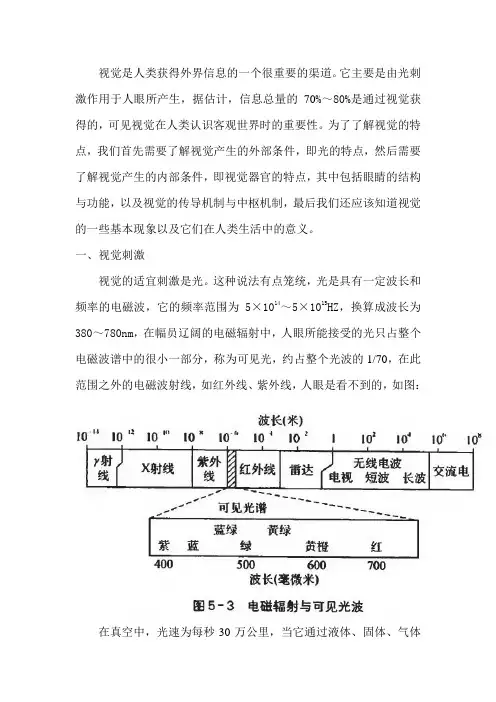

视觉是人类获得外界信息的一个很重要的渠道。

它主要是由光刺激作用于人眼所产生,据估计,信息总量的70%~80%是通过视觉获得的,可见视觉在人类认识客观世界时的重要性。

为了了解视觉的特点,我们首先需要了解视觉产生的外部条件,即光的特点,然后需要了解视觉产生的内部条件,即视觉器官的特点,其中包括眼睛的结构与功能,以及视觉的传导机制与中枢机制,最后我们还应该知道视觉的一些基本现象以及它们在人类生活中的意义。

一、视觉刺激视觉的适宜刺激是光。

这种说法有点笼统,光是具有一定波长和频率的电磁波,它的频率范围为5×1014~5×1015HZ,换算成波长为380~780nm,在幅员辽阔的电磁辐射中,人眼所能接受的光只占整个电磁波谱中的很小一部分,称为可见光,约占整个光波的1/70,在此范围之外的电磁波射线,如红外线、紫外线,人眼是看不到的,如图:在真空中,光速为每秒30万公里,当它通过液体、固体、气体等介质时,速度下降。

由于介质的数目不同,光从一种介质传到另一种介质时会产生不同程度的折射。

人眼接受的光主要来自光源及其照射在物体表面而反射的光。

光源是自身能够发光的物体。

在宇宙中,太阳是最主要的光源,此外还有各种人造光源,如白炽灯、霓虹灯、蜡烛等。

在日常生活中,人们很少遇到单色光,大多数都是具有一定光带(即一定的光波频率宽度)的光。

太阳光就是一种混合光,由不同波长的光线混合而成,经过三棱镜的折射,可产生由红到紫的各色光谱,这种现象叫色散,色散后的光不能继续分解,叫单色光,它们具有单一的波长。

在正常情况下,人眼所接受的光线大多是物体表面反射的光,这些物体不能自行发光,而是反射太阳或各种人造光源的光。

例如,星星就是一个不能发光的物体,我们平时看到的浩瀚苍穹中美丽的星光,其实是星星表面反射的太阳光。

总之,当我们讲到视觉刺激物—光的特性时,既包括光源的特性,也包括具有反射作用的物体表面的特性。

正是这些特性,决定了人的视觉特性。

1.什么是意识?什么是无意识?意识-是一个复杂的概念。

就心理状态而言,意识指清醒、警觉、觉察、注意集中等。

就心理内容而言,意识包括可用语言报告出来的一些东西。

就行为水平而言,意识意味着受意愿支配的动作或活动。

在更高的哲学水平上,意识是一种与物质相对的精神实体。

无意识-相对于意识而言,是个体不曾察觉到的心理活动和过程。

2.如何理解意识的局限性和能动作用?意识经验是有一定的局限性的,不是外部世界的镜像。

由于我们感觉器官的限制,有许多作用于的感觉器官的的事物和刺激,人们并没有意识到。

第二,当人们专注于一件事情时,通常对其他的事物视而不见。

第三,在同一时间内可以进入意识的信息量是有限的。

还有人认为意识的局限来源于认知加工过程。

人们能同时意识到哪些东西或者多少东西,与认知过程的性质和认知技能的熟练程度有关。

经过训练,人们可以提高在同意时间内意识到更多的事物的能力。

意识的能动性:人们感知的东西不限于外界的刺激,有时人们可以感知到事实上并不存在的东西。

意识不是被动的反应世界,人们可以有限的超越外部信息内容,在其范围之外构建他们的意识内容。

3.睡眠分哪些阶段?如何解释梦?睡眠的四个阶段:第一阶段,混合的、频率和波幅都较低的脑电波。

持续10分钟。

第二阶段,出现“睡眠锭”(即是一种短暂爆发的,频率高、波幅大的脑电波)脑电波。

持续20分钟。

第三阶段,电波的频率会继续降低,波幅变大,出现△波,有时会有“睡眠锭”波。

持续40分钟。

第四阶段,深度睡眠,个体肌肉近一步放松,身体功能的各项指标变慢,梦游、梦呓、尿床等发生在此。

快速眼动睡眠(REM):在此时,个体在清醒状态时的脑电活动很相似,△波消失,高频率、低波幅的脑电波出现。

睡眠者的眼球开始快速左右上下移动,而且通常伴随着梦境。

梦的解释(1)精神分析观点。

弗洛伊德和荣格认为梦是潜意识过程的显现,是通向潜意识的最可靠的路径。

或者说,梦是被压抑的潜意识冲动和愿望以改变的形式出现在意识中,这些冲动和愿望主要是人的性本能和攻击本能的反映。

视觉是人类最重要的一种感觉,它是由光刺激作用于人眼所产生。

一、视觉刺激要看见东西,就需要光。

当我们讲到视觉刺激物——光的特性时,既包括光源的特性,也包括具有反射作用的物体表面的特性。

三人行提示,这些特性,决定了人的视觉特性。

二、视觉的生理机制三人行提示,视觉的生理机制包括折光机制、感觉机制、传导机制和中枢机制。

(一)眼球人的眼球壁分三层,外层为巩膜和角膜,中层为虹膜、睫状肌和脉络膜。

内层为视网膜和视神经内段。

眼球内容物包括晶体、房水和玻璃体,它们都是屈光介质。

这些结构加上眼球前端的角膜,组成眼睛的屈光系统。

(二)网膜的构造和换能作用棒体细胞是夜视器官,它们在昏暗的照明条件下起作用,主要感受物体的明、暗。

椎体细胞是昼视器官,在中等和强的照明条件下起作用,主要感受物体的细节和颜色。

(三)视觉的传导机制传递机制由三级神经元实现:第一级为网膜双极细胞,第二级为视神经节细胞,由视神经节发出的神经纤维,在视交叉处实现交叉,鼻侧束交叉至对侧,和对侧的颞侧束合并,传至丘脑的外侧膝状体,第三极神经元的纤维从外侧膝状体发出,终止与大脑枕叶的纹状区。

侧抑制:相邻感受器之间能够互相抑制的现象。

(四)视觉的中枢机制特征觉察器:视觉系统的高级神经元能够对呈现给网膜上的、具有某种特性的刺激物作出反应,这种高级神经元叫特征觉察器。

三、视觉的基本现象(一)视觉理论1、三色说英国科学家托马斯·杨假定,人的视网膜有三种不同的感受器。

每种感受器只对光谱的一个特殊成分敏感。

当它们分别感受到不同的波长的光刺激时,就产生不同的颜色体验。

即三色说。

三人行提示,三色说不能解释红绿色盲。

由于三色说假定黄是由红、绿混合产生的,因此,缺乏感红和感绿装置的病人,不应该具有黄色的经验,这和病人的实际色觉经验是不符合的。

2、对立过程理论黑林提出了四色论,这是对立过程理论的前身,黑林认为:视网膜存在着三对视素:黑-白视素、红-绿视素、黄-蓝视素。

他们在光的刺激下表现为对抗的过程,即同化作用和异化作用。

普通心理学彭聃龄1第二编人的信息加工第三章感觉第一节感觉的一般概念一、什么是感觉感觉(sensation)是人脑对事物的个别属性的认识。

感觉提供了内外环境的信息,保证了机体与环境的信息平衡,是一切较高级、较复杂的心理现象的基础。

感觉剥夺实验外部感觉接受外部世界的刺激,如视觉、听觉、嗅觉、味觉、肤觉等。

其中视觉、听觉、嗅觉接受远距离的刺激,又叫距离感觉。

内部感觉接受机体内部的刺激(机体自身的运动与状态),因而又叫机体觉,如运动觉、平衡觉、内脏觉等。

二、近刺激和远刺激远刺激是指来自物体本身的刺激,因而不会有太大的变化。

如一定波长的光线。

近刺激是指直接作用于感觉器官的刺激,它每时每刻都在变化。

如物体在视网膜上的投影等。

三、感觉的编码感觉编码(sensory encode)是指将刺激的能量转化为神经系统能够接受的神经能或神经冲动。

光幻视(phosphenes)19世纪德国著名生理学家缪勒(Johannes Muller)最早研究了感觉编码问题,并提出了神经特殊能量学说(theory of specific nerve energy)。

认为各种感觉神经具有自己的能,他们在性质上是互相区别的。

缪勒的学说有其合理的地方能不能说明感官分化的真正原因。

当代两种有代表性的感觉编码理论:①特异化理论(specificity theory)认为,不同性质的感觉是由不同的神经元来传递信息的。

②模式理论(pattern theory)或模块理论(module theory)认为,编码是由整组的激活模式引起的。

近年来的研究发现,在不同的感觉系统中,神经系统同时采用了特异性编码和模式编码。

四、刺激强度与感觉大小的关系——感受性和感觉阈限感觉是由刺激物直接作用于某种感官引起的。

但是,人的感官只对一定范围内的刺激做出反应。

这个刺激范围及相应的感觉能力,我们称之为感觉阈限(sensory threshold)和感受性(sensitivity)。