20143修订实验一 晶粒度的测定及评级方法

- 格式:doc

- 大小:64.50 KB

- 文档页数:5

晶粒度操作规程晶粒度是指材料中晶体的尺寸和形状。

晶粒度的大小和分布对材料的性能具有重要影响,因此需要进行晶粒度的测量和控制。

以下是晶粒度操作规程的一般步骤和方法。

一、晶粒度的测量方法1. 金相显微镜法:通过研磨、抛光和腐蚀样品,使用金相显微镜观察晶体形态,并测量晶粒尺寸。

2. 电子显微镜法:通过扫描电子显微镜或透射电子显微镜观察和测量晶体形态和尺寸。

3. X射线衍射法:利用X射线衍射仪测量晶胞参数,根据晶胞参数计算晶粒尺寸。

4. 裂纹法:利用材料中的裂纹或界面来测量晶粒尺寸。

二、晶粒度的操作规程1. 样品的制备:根据需要测量晶粒度的材料,选择适当的方法进行制备。

通常需要先研磨和抛光样品,然后腐蚀、蚀刻或者使用其他方法来暴露晶体。

2. 测量方法的选择:根据材料的性质和需要测量的晶粒度范围,选择合适的测量方法。

金相显微镜法适用于较粗晶粒的材料,电子显微镜法适用于较小尺寸的晶粒,X射线衍射法适用于晶胞参数已知的材料,裂纹法适用于裂纹或界面已知的材料。

3. 样品的观察和测量:根据选择的测量方法,进行样品的观察和测量。

在金相显微镜法中,需要调整放大倍数和对焦来观察晶体形态和尺寸,并使用尺寸测量软件或图像分析仪来测量晶粒尺寸。

在电子显微镜法中,需要使用适当的条件和技术来观察和测量晶体形态和尺寸。

在X射线衍射法中,需要根据测量的衍射图样计算晶胞参数,并根据计算结果推算晶粒尺寸。

4. 数据的处理和分析:根据测量得到的数据,进行数据处理和分析。

可以计算晶粒的平均尺寸、尺寸分布以及其他参数。

可以使用统计学方法对数据进行处理和分析,得到准确的晶粒度结果。

5. 结果的报告和记录:将测量得到的结果进行报告和记录,包括样品信息、测量方法、测量结果以及其他相关信息。

需要保留样品和相关数据,以备后续的检查和参考。

三、晶粒度操作规程的注意事项1. 样品的制备过程中要注意保持样品的平整和纯净,避免引入额外的杂质和影响。

2. 在观察和测量过程中,要避免因为操作不正确或者设备参数设置不当而引入误差。

实验一钢的奥氏体晶粒度的测定及评级方法摘要:本实验旨在通过显微镜观察和图像分析的方式测定一钢的奥氏体晶粒度,并采用标准评级方法对其进行评级。

实验结果表明,通过合理的样品制备和图像分析方法,可以准确测定奥氏体晶粒度,并通过评级方法将其进行评级。

引言:奥氏体晶粒度是金属材料中晶粒大小的衡量指标之一,对于材料的力学性能和耐热性能具有重要影响。

因此,测定和评级奥氏体晶粒度对于材料性能的研究和工程应用具有重要意义。

实验方法:1.样品制备选取一段一钢材料,先将样品磨平,并在样品表面涂抹腐蚀剂。

然后,使用电火花线切割机将样品切割成所需形状。

最后,使用金相切割机将样品用金相样品片尺寸切割成标准形状,并用细砂纸进行打磨,去除表面氧化层。

2.显微镜观察将样品片放置在显微镜台上,使用透射式显微镜观察样品表面奥氏体晶粒的形态和大小。

注意调节合适的亮度和对比度,以获得清晰的图像。

3.图像采集和处理使用数字相机或显微相机采集样品的显微镜图像,并导入计算机进行图像处理和分析。

使用图像处理软件测量奥氏体晶粒的尺寸和数量。

4.奥氏体晶粒度的测定通过图像分析软件,测定每个奥氏体晶粒的尺寸,并计算其平均晶粒尺寸。

可以使用线性拟合或直方图分析等方法进行晶粒尺寸的测定。

5.奥氏体晶粒的评级根据国际标准或相关材料研究的评级标准,将测得的奥氏体晶粒尺寸进行评级。

根据研究要求,可以分为优等级、良好级、及格级和不及格级等。

结果与讨论:经过以上实验步骤,获得了一钢材料的奥氏体晶粒的显微镜图像。

通过图像处理软件测定了奥氏体晶粒的尺寸,并计算得到其平均晶粒尺寸。

根据国际标准,将测得的奥氏体晶粒尺寸进行评级,并给予相应的等级。

结论:本实验通过显微镜观察和图像分析的方法准确测定了一钢材料的奥氏体晶粒大小,并根据评级标准对其进行了评级。

实验结果表明,通过合理的样品制备和图像分析方法,可以准确测定奥氏体晶粒度,并通过评级方法将其进行评级。

1.杨文宇,张书宇,李涵。

实验指导书实验一晶粒度的测定及评级方法一.实验目的1. 了解显示和测定钢的奥氏体晶粒度的方法,验证加热温度和保温时间对奥氏体晶粒大小影响的规律性;2.掌握钢铁材料晶粒度评级的实验技术。

二.晶粒度的显示及评级方法1. 晶粒度的定义及晶粒大小的显示方法在常规讨论中所提到的奥氏体晶粒度具有3个不同概念。

它们分别是,起始晶粒度、实际晶粒度和本质晶粒度。

起始晶粒度是指:钢刚刚完成奥氏体化过程时所具有的的晶粒度;实际晶粒度,就是从出厂的钢材上截取试样所测得的某一种工艺条件下所获得的晶粒大小;而奥氏体本质晶粒度则是将钢加热到一定温度并保温足够时间后,所具有的奥氏体晶粒大小(目前有逐步取消这个概念的趋势)。

(大多数钢材的奥氏体只能在高温下存在,因此,要测定其大小。

通常须要采用下述方法,把高温A氏体的形貌固定并保留下来,以便在室温下评定钢中晶粒的大小) 。

借助金相显微镜来测定钢中的晶粒度,其显示方法有氧化法、网状铁素体法、网状珠光体(屈氏体)法、网状渗碳体法、渗碳法、淬硬法等几种:(1)氧化法氧化法就是利用奥氏体晶界容易氧化这个特点,根据沿晶界分布的氧化物来测定奥氏体晶粒的大小。

测定的方法是首先将试样的检验面抛光,随后将抛光面朝上置于炉中。

对碳素钢和合金钢,当含碳量小于或等于0.35%时,一般在900±10℃加热1h。

含碳量大于0.35%时,一般可在860±10℃加热1h,然后淬如冷水或盐水。

根据氧化情况,将试样适当倾斜8-15度进行研磨和抛光,直接在显微镜下测定奥氏体晶粒的大小,(抛光浸蚀后在过渡带内可以看到已氧化的原奥氏体晶界的黑色网络),为了显示清晰,可用15%的盐酸酒精溶液进行侵蚀。

(2)网状铁素体法对于含碳量为0.25%~0.60%的碳素钢以及含碳量为0.25%~0.50%的合金钢来说,如无特殊规定,则其含碳量低于或等于0.35%的试样可在900±10℃加热,含碳量大于0.35%时,可在860±10℃加热。

实验一钢中奥氏体晶粒的显示和晶粒度测定一、实验目的及意义1、了解加热温度对钢的奥氏体晶粒大小的影响;2、了解并掌握钢中奥氏体晶粒度的测定方法,凭借金相显微镜的实际观察与标准晶粒度级别图进行评定。

二、概述钢的热处理包括加热、保温和冷却。

其中加热和保温是为了使钢的组织转变为奥氏体。

奥氏体的晶粒大小对钢冷却后的性能有很大的影响。

因此,确定合适的钢的加热工艺,严格控制奥氏体晶粒大小对钢的质量有着积极的作用。

奥氏体晶粒度有三种概念:起始晶粒度,本质晶粒度,实际晶粒度。

起始晶粒度指奥氏体形成过程结束,奥氏体晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小;本质晶粒度指奥氏体晶粒长大的倾向;实际晶粒度指实际加热条件下所获得的奥氏体晶粒大小,它直接影响钢在热处理以后的性能。

三、奥氏体晶粒的显示方法与奥氏体晶粒度的测定1、奥氏体晶粒的显示测定奥氏体实际晶粒度的方法,就是将钢加热到一定温度,保持一定的时间后,用各种方法保持奥氏体晶粒间界,并在室温下显示出来。

常用的显示奥氏体晶粒的方法有:1)渗碳法:低碳钢。

加热到930℃,渗碳8h,使渗碳层达到1mm以上,渗碳层含碳达过共析钢成分,然后缓慢冷却,在过共析区渗碳体沿奥氏体晶界析出形成网状,以此显示奥氏体晶粒大小。

2)网状铁素体法:亚共析钢。

加热到指定温度,保温,选择适当的冷却方法,当冷却经过临界温度Ar3-Ar1时,先共析铁素体首先沿奥氏体晶界析出,形成网状分布,就借铁素体网所分割的范围大小来确定奥氏体晶粒大小。

3)网状珠光体法:适用于淬透性不大的碳钢和低合金钢。

加热到指定温度,保温,一端淬入水中冷却,另一端空冷,在过渡带可看到屈氏体沿原奥氏体晶界析出,侵蚀后,屈氏体黑色网状,包围着马氏体组织,借此可显示奥氏体晶粒大小。

4)加热缓冷法:过共析钢。

加热到指定温度,保温,冷却到600-690℃,使碳化物沿奥氏体晶界析出。

(本室常用)5)氧化法。

用于任何钢的奥氏体晶粒的测定。

试验时先将试样磨光,抛光,然后在空气介质炉中加热保温,出炉淬入水中。

![晶粒度测定方法及评级 [兼容模式]](https://uimg.taocdn.com/42020c7eddccda38376baf3a.webp)

晶粒度检验晶粒度是晶粒尺寸大小的量度,是金属材料的重要显微组织参量。

•晶粒度检验:借助金相显微镜测定钢中实际晶粒度和奥氏体晶粒度。

•晶粒度检验包括组织显示和晶粒度测定两部分。

•奥氏体晶粒度显示是晶粒度检验工作中的难点。

F钢与A钢的奥氏体晶粒度形成及显示对于铁素体钢奥氏体晶粒的显示方法:国家标准GB/T6394-2002《金属平均晶粒度测定法》规定可使用渗碳法、氧化法、铁素体网法、渗碳体网法、直接淬硬法、网状珠光体法、相关法、模拟渗碳法等。

1 渗碳法适用范围:C≤0.25%的碳素钢及合金钢具体步骤:•将试样在930±10 o C渗碳、并保温6h,渗碳层≥1mm,并使其表层有过共析成分。

•缓冷后在渗碳层的奥氏体晶界上析出渗碳体网。

•试样冷却后经磨制和腐蚀,显示出过共析区奥氏体晶粒形貌。

晶粒度的显示:由沉积在晶粒边界上的渗碳体显示浸蚀剂:1)3%-4%硝酸酒精溶液2)5%苦味酸溶液3)沸腾的碱性苦味酸钠水溶液2 氧化法适用范围:w(C)=0.25%-0.60%的碳钢和合金钢一般采用气氛氧化法,步骤如下:•经抛磨(用400粒度或15цm)的试样抛光面朝上置于空气炉中加热(w(C) ≤0.35%时,加热温度900℃±10℃ ;w(C)>0.35% 时,加热温度为860℃±10℃),保温1h,然后水冷。

•根据氧化情况可将试样倾斜10o ~ 15o进行研磨和抛光,直接在显微镜上测定晶粒度。

也可在真空中加热并保温,空气中冷却或缓冷,使晶界氧化,同样进行上述处理后测定奥氏体晶粒大小的方法为真空法。

晶粒度显示:用15%盐酸酒精溶液3 铁素体网法适用范围:含碳量为0.25%-0.60%的碳素钢和合金钢。

具体步骤:•对于(w(C)≤0.35%时,加热温度900℃±10℃ , w(C)>0.35%时,加热温度为860℃±10℃)至少保温30min,然后空冷或水冷。

•经磨制和侵蚀,显示出沿原奥氏体晶界分布的铁素体网。

晶粒度的测定方法晶粒度是指晶体内部的晶粒大小。

晶粒度的测定方法对于材料的性能和品质有着重要的影响。

下面将介绍几种常用的晶粒度测定方法。

1.金相显微镜法金相显微镜法是最常用的晶粒度测定方法之一、该方法基于金相显微镜的原理,通过对材料进行金相切片和腐蚀处理,观察切面上晶粒的形貌和大小来确定晶粒度。

该方法操作简便,适用于各种金属和合金材料的晶粒度测定。

2.显微照相法显微照相法是通过显微镜和照相设备对材料的显微组织进行观察和记录,然后利用显微照片进行晶粒度测定。

该方法可以对显微结构中的晶体进行精确的测量和分析,尤其适用于有细小晶粒的材料。

3.X射线仪测量法X射线仪测量法是利用X射线衍射原理来测定晶粒度的方法。

通过测量材料中的X射线衍射图样,利用布拉格方程计算晶格常数后,再结合织构测量等方法,可以推算出晶粒的尺寸和分布。

该方法适用于晶粒在纳米到微米尺寸范围内的测定。

4.电子背散射法电子背散射法是利用电子背散射器(EBSD)来测定晶粒度的方法。

EBSD可以通过对材料表面的电子背散射信号进行采集和分析,来获得晶粒的晶格方位和形貌信息。

该方法可以在纳米尺度下进行晶粒度测定,并可以对晶粒边界、晶胞取向和位错等进行研究。

5.中子衍射法中子衍射法利用中子的原理和特性对材料的晶格结构和晶粒度进行测定。

中子具有较好的穿透性和灵敏度,可以通过材料的散射响应来确定晶粒的大小和形貌。

该方法适用于各种晶体材料,在晶体结构研究和材料科学领域有重要的应用价值。

综上所述,晶粒度的测定方法有金相显微镜法、显微照相法、X射线仪测量法、电子背散射法和中子衍射法等。

不同方法适用于不同尺度和类型的晶体材料,可以根据需要选择合适的方法进行测定。

这些方法的应用能够提供关于材料结构和性能的有价值的信息,对于材料研究和工程应用都具有重要意义。

晶粒度评级一、引言晶粒度评级是材料科学领域中的一个重要分析手段,它对于材料的性能、结构和应用有着深远的影响。

通过晶粒度评级,我们可以了解材料的晶粒大小、分布以及形态,从而为材料的优化设计和应用提供有力支持。

本文将详细介绍晶粒度评级的原理、方法以及其在材料科学中的应用。

二、晶粒度评级的原理晶粒度评级是基于晶体材料的显微组织结构进行的。

晶体材料由大量的晶粒组成,晶粒的大小和形态直接影响材料的力学性能、物理性能和化学性能。

晶粒度评级就是通过观察和分析晶粒的大小、形态和分布,对材料的性能进行预测和评估。

三、晶粒度评级的方法1.金相显微镜观察法:这是最常用的晶粒度评级方法之一。

通过金相显微镜观察材料的显微组织,可以直接测量晶粒的大小,并对其进行评级。

这种方法简单易行,但精度相对较低。

2.电子背散射衍射法(EBSD):这是一种基于电子背散射衍射技术的晶粒度评级方法。

通过EBSD技术,可以获得晶粒的取向分布和晶体学信息,从而更准确地评估晶粒度。

3.X射线衍射法:利用X射线衍射技术可以分析材料的晶体结构,并通过谢乐公式计算晶粒大小。

这种方法非破坏性,适用于大块材料和薄膜材料的晶粒度评级。

四、晶粒度评级在材料科学中的应用1.金属材料:在金属材料中,晶粒度对力学性能有显著影响。

通过晶粒度评级,可以优化金属材料的热处理工艺,提高其强度和韧性。

2.陶瓷材料:陶瓷材料的晶粒度影响其致密度、断裂韧性和耐磨性。

通过控制晶粒度,可以改善陶瓷材料的性能,拓展其应用领域。

3.半导体材料:在半导体材料中,晶粒度影响载流子的迁移率和器件的性能。

通过晶粒度评级,可以优化半导体材料的制备工艺,提高器件的性能和稳定性。

4.新能源材料:如锂离子电池、太阳能电池等新能源材料中,晶粒度对材料的电化学性能、光电转换效率等关键性能指标具有重要影响。

通过晶粒度评级,可以为新能源材料的性能优化提供指导。

五、结论晶粒度评级作为材料科学研究的重要手段,对于深入理解材料的组织结构与性能关系具有重要意义。

第十二章 晶粒尺度的测定及评级方法一、原理概述金属及合金的晶粒大小与金属材料的机械性能、工艺性能及物理性能有密切的关系。

细晶粒金属的材料的机械性能、工艺性能均比较好,它的冲击韧性和强度都较高,在热处理和淬火时不易变形和开裂。

粒晶粒金属材料的机械性能和工艺性能都比较差,然而粗晶粒金属材料在某些特殊需要的情况下也被加以使用,如永磁合金铸件和燃汽轮机叶片希望得到按一定方向生长的粗大柱状晶,以改善其磁性能和耐热性能。

硅钢片也希望具有一定位向的粗晶,以便在某一方向获得高导磁率。

金属材料的晶粒大小与浇铸工艺、冷热加工变形程度和退火温度等有关。

晶粒尺寸的测定可用直测计算法。

掌握了这种方法也可对其它组织单元长度进行测定,如铸铁中石墨颗粒的直径;脱碳层深度的测定等。

某些具有晶粒度评定标准的材料,可通过与标准图片对比进行评定。

这种方法称为比较法。

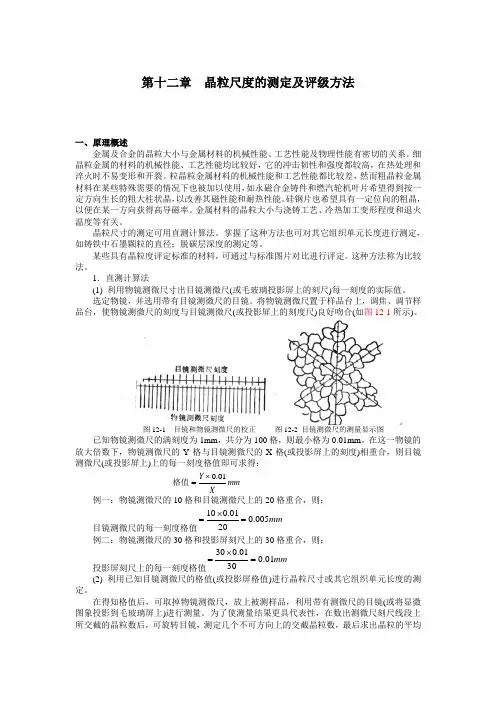

1.直测计算法(1) 利用物镜测微尺寸出目镜测微尺(或毛玻璃投影屏上的刻尺)每一刻度的实际值。

选定物镜,并选用带有目镜测微尺的目镜。

将物镜测微尺置于样品台上,调焦、调节样品台,使物镜测微尺的刻度与目镜测微尺(或投影屏上的刻度尺)良好吻合(如图12-1所示)。

图12-1 目镜和物镜测微尺的校正 图12-2 目镜测微尺的测量显示图已知物镜测微尺的满刻度为1mm ,共分为100格,则最小格为0.01mm 。

在这一物镜的放大倍数下,物镜测微尺的Y 格与目镜测微尺的X 格(或投影屏上的刻度)相重合,则目镜测微尺(或投影屏上)上的每一刻度格值即可求得:0.01Y mmX ⨯=格值例一:物镜测微尺的10格和目镜测微尺上的20格重合,则:目镜测微尺的每一刻度格值100.010.00520mm ⨯==例二:物镜测微尺的30格和投影屏刻尺上的30格重合,则:投影屏刻尺上的每一刻度格值300.010.0130mm⨯==(2) 利用已知目镜测微尺的格值(或投影屏格值)进行晶粒尺寸或其它组织单元长度的测定。

实验一钢的奥氏体晶粒度的显示与测定一.实验目的1.熟悉钢的奥氏体晶粒度的显示与测定的基本方法。

学习利用物镜测微尺标定目镜测微尺和毛玻璃投影屏刻度格值。

通过它们间的关系到确定显微镜物镜和显微镜的线放大倍数。

2.熟悉钢在加热时,加热温度和保温时间对奥氏体晶粒大小的影响。

3.测定钢的实际晶粒度。

用直接计算法和弦计算法测量晶粒大小。

用比较法评定晶粒度级别。

二.实验原理金属及合金的晶粒大小与金属材料的机械性能、工艺性能及物理性能有密切的关系。

细晶粒金属的材料的机械性能、工艺性能均比较好,它的冲击韧性和强度都较高,在热处理和淬火时不易变形和开裂。

粒晶粒金属材料的机械性能和工艺性能都比较差,然而粗晶粒金属材料在某些特殊需要的情况下也被加以使用,如永磁合金铸件和燃汽轮机叶片希望得到按一定方向生长的粗大柱状晶,以改善其磁性能和耐热性能。

硅钢片也希望具有一定位向的粗晶,以便在某一方向获得高导磁率。

金属材料的晶粒大小与浇铸工艺、冷热加工变形程度和退火温度等有关。

晶粒尺寸的测定可用直测计算法。

掌握了这种方法也可对其它组织单元长度进行测定,如铸铁中石墨颗粒的直径;脱碳层深度的测定等。

某些具有晶粒度评定标准的材料,可通过与标准图片对比进行评定。

这种方法称为比较法。

1.奥氏体晶粒度的显示钢在临界温度以上直接测量奥氏体晶粒大小比较困难的,而奥氏体在冷却过程中将发生相变。

一般采用间接的方法显示其原奥氏体晶界,以测定奥氏体晶粒大小。

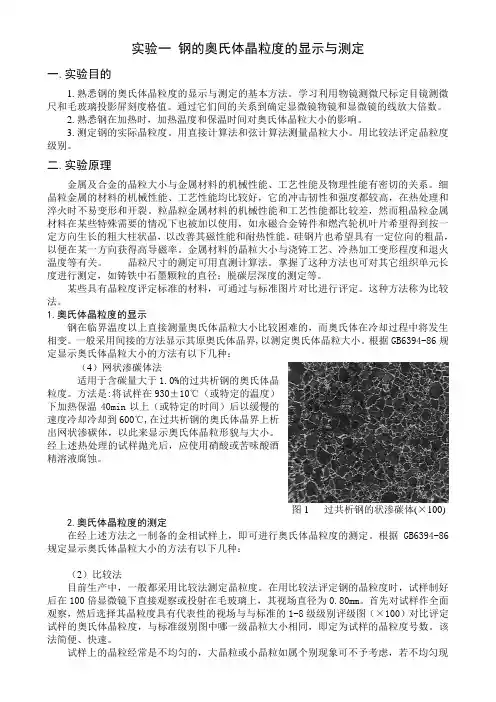

根据GB6394-86规(4)网状渗碳体法适用于含碳量大于1.0%的过共析钢的奥氏体晶粒度。

方法是:将试样在930±10℃(或特定的温度)下加热保温40min以上(或特定的时间)后以缓慢的速度冷却冷却到600℃,在过共析钢的奥氏体晶界上析出网状渗碳体,以此来显示奥氏体晶粒形貌与大小。

经上述热处理的试样抛光后,应使用硝酸或苦味酸酒精溶液腐蚀。

图1 过共析钢的状渗碳体(×100)在经上述方法之一制备的金相试样上,即可进行奥氏体晶粒度的测定。

实验一 金属平均晶粒度的测定一、实验目的及要求1.掌握常见钢铁及有色金属材料的晶粒度显示方法。

2.掌握常见钢铁及有色金属材料的晶粒度测定方法。

二、实验原理(一)试样的制备测定晶粒度的试样应在原材料(交货状态)截取,数量及取样部位按标准技术条件规定尺寸: 圆形:Φ10~12㎜方形:10×10㎜注意:试样不允许重复热处理。

渗碳处理的钢材试样应去除脱碳层和氧化皮。

(二)晶粒度显示方法(铁素体钢奥氏体晶粒度的显示)1.渗碳法:930±10℃,保温6h ,渗层1㎜以上。

制样,浸蚀,以网状Fe 3C Ⅱ显示A 晶粒度。

2.网状F 法:适用于含碳量0.25~0.60%的碳钢和0.25~0.50%的合金钢,进行正火处理后,以F 网显示A 。

3.氧化法: 适用于含碳量0.35~0.60%的碳钢和合金钢,抛光后磨面向上,在860±10℃加热1h ,淬水,精抛,用15%盐酸酒精浸蚀,以晶界氧化为准。

4.直接淬火法:碳含量小于或等于0.35%的试样,900±10℃加热1h ;碳含量大于0.35%的试样,860±10℃加热1h ,水冷550℃回火1h ,磨制后用苦味酸水溶液加少量环氧乙烷聚合物显示A 晶粒度。

5.网状渗碳体法:过共析钢在820±10℃加热保温0.5h 缓冷,以Fe 3C Ⅱ显示A 晶粒度。

6.网状T 法:不易显示的T8钢,不完全淬火。

A 钢晶粒度显示(指不锈钢、耐热钢):①20ml 盐酸+20ml 水+5g 硫酸铜或王水②电解腐蚀:10%的草酸水溶液电解,阴极不锈钢,阳极接试样,电压2V ,时间1~2min 。

(三)A 晶粒度的测定方法奥氏体晶粒度的显示方法有多种。

仅介绍三种。

1.比较法:适合等轴晶粒。

①放大100×;②视场直径0.8㎜;③选择3~5个有代表的视场;④90%的晶粒和标准图相似;⑤若发现视场中晶粒不均匀时,应全面观察,属于个别现象不予计算,如较为普遍,则分别评定,如6级70%~4级30%。

实验一钢的奥氏体晶粒度的测定一、实验目的1、学会用各种腐蚀法显示钢的奥氏体晶粒;2、。

熟悉测定钢的奥氏体晶粒度的方法。

二、奥氏体晶粒度的概述奥氏体晶粒按其形成条件不同,通常可分为起始晶粒,实际晶粒与本质晶粒三种,它们的大小分别称为起始晶粒度、实际晶粒度与本质晶粒度。

(一)起始晶粒度在临界温度以上,奥氏体形成过程刚刚结束时的晶粒尺寸,称起始晶粒度。

(二)实际晶粒度在热处理(或热加工)的某一具体加热条件下所得到的奥氏体晶粒的大小称为实际晶粒度。

奥氏体转变终了后,若不立即冷却而在高温停留,或者继续升高加热温度,则奥氏体将长大。

因为上述过程在热处理时是不可避免的,所以奥氏体开始冷却时的晶粒(实际晶粒度)总要比起始晶粒大。

(三)本质晶粒度把钢材加热到超过临界点以上的某一特定温度,并保温一定时间(通常规定为930℃保温8小时),奥氏体所具有晶粒大小称为奥氏体本质晶粒度。

选用930℃是因为对于一般钢材来讲,不论进行何种热处理,如淬火、退火、正火、渗碳等,加热温度都在930℃以下。

如果在930℃保温8小时后,奥氏体晶粒几乎不长大,则在热处理过程中就不会出现粗大的奥氏体晶粒。

本质晶粒度即标志着在上述特定温度范围内,随着温度的升高,奥氏体晶粒的长大倾向:奥氏体晶粒显著长大的钢(得到奥氏体晶粒度为1一4级),定为本质粗晶粒钢;奥氏体晶粒长大不显著的钢(得到的奥氏体晶粒度为5一8级),定为本质细晶粒钢。

必须指出,本质晶粒度只是反映了930℃以下奥氏体晶粒长大倾向。

超过930℃后,本质细晶粒钢的奥氏体实际晶粒度很可能比本质粗晶粒钢的实际晶粒度还粗。

三、奥氏体本质晶粒度的显示方法钢在临界温度以上直接测量奥氏体晶粒大小一般是比较困难的,而奥氏体在冷却过程中又将发生相变。

因此如何在室温下(即在冷却转变后)显现出奥氏体晶粒的大小,就是需要解决的问题。

通常可采用以下几种方法来测定钢的晶粒度[3]。

(一)渗碳法适用于测定渗碳钢的本质晶粒度。

晶粒度检验晶粒度是晶粒尺寸大小的量度,是金属材料的重要显微组织参量。

•晶粒度检验:借助金相显微镜测定钢中实际晶粒度和奥氏体晶粒度。

•晶粒度检验包括组织显示和晶粒度测定两部分。

•奥氏体晶粒度显示是晶粒度检验工作中的难点。

F钢与A钢的奥氏体晶粒度形成及显示对于铁素体钢奥氏体晶粒的显示方法:国家标准GB/T6394-2002《金属平均晶粒度测定法》规定可使用渗碳法、氧化法、铁素体网法、渗碳体网法、直接淬硬法、网状珠光体法、相关法、模拟渗碳法等。

1 渗碳法适用范围:C≤0.25%的碳素钢及合金钢具体步骤:•将试样在930±10 o C渗碳、并保温6h,渗碳层≥1mm,并使其表层有过共析成分。

•缓冷后在渗碳层的奥氏体晶界上析出渗碳体网。

•试样冷却后经磨制和腐蚀,显示出过共析区奥氏体晶粒形貌。

晶粒度的显示:由沉积在晶粒边界上的渗碳体显示浸蚀剂:1)3%-4%硝酸酒精溶液2)5%苦味酸溶液3)沸腾的碱性苦味酸钠水溶液2 氧化法适用范围:w(C)=0.25%-0.60%的碳钢和合金钢一般采用气氛氧化法,步骤如下:•经抛磨(用400粒度或15цm)的试样抛光面朝上置于空气炉中加热(w(C) ≤0.35%时,加热温度900℃±10℃ ;w(C)>0.35% 时,加热温度为860℃±10℃),保温1h,然后水冷。

•根据氧化情况可将试样倾斜10o ~ 15o进行研磨和抛光,直接在显微镜上测定晶粒度。

也可在真空中加热并保温,空气中冷却或缓冷,使晶界氧化,同样进行上述处理后测定奥氏体晶粒大小的方法为真空法。

晶粒度显示:用15%盐酸酒精溶液3 铁素体网法适用范围:含碳量为0.25%-0.60%的碳素钢和合金钢。

具体步骤:•对于(w(C)≤0.35%时,加热温度900℃±10℃ , w(C)>0.35%时,加热温度为860℃±10℃)至少保温30min,然后空冷或水冷。

•经磨制和侵蚀,显示出沿原奥氏体晶界分布的铁素体网。

晶粒度的测定方法奥氏体是钢材在高温时的一种组织,冷却到室温后,奥氏体组织发生了转变,如何在室温下条件下,对原奥氏体的晶粒度进行测定?在国家检测标准GB6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》规定可使用渗碳法、氧化法、网状铁素体法、网状珠光体(屈氏体)法、网状渗碳体法以及晶粒边界腐蚀法等。

今天我们就奥氏体晶粒度的这些测定方法详细的为大家介绍一下。

一、奥氏体晶粒度测定方法-渗碳法渗碳法适用于测定渗碳钢的奥氏体晶粒度。

具体步骤是,首先将试样装入盛有渗碳剂的容器中,送入炉中加热到930±10℃,并保温6h,使试样上有1mm以上的渗碳层,并使其表层具有过共析成分。

然后进行缓冷,缓冷到足以在渗碳层的过共析区的奥氏体晶界上析出渗碳体网。

试样冷却后经磨制和腐蚀,显示出过共析区奥氏体晶粒形貌。

供进行晶粒度检验的试样,通常从3%-4%硝酸酒精溶液、5%苦味酸酒精溶液、沸腾的碱性苦味酸钠溶液(2g苦味酸、25g氢氧化钠、100mL水)这三种腐蚀剂中选用一种进行浸蚀。

二、奥氏体晶粒度测定方法-氧化法氧化法是利用氧原子在高温下向晶内扩散而晶界优先氧化的特点来显示奥氏体晶粒大小。

氧化法又分气氛氧化法和溶盐氧化浸蚀法。

一般采用气氛氧化法。

试样经抛光后,将抛光面朝上置于空气加热炉中加热,保温1h,然后水冷。

根据氧化情况,可将试样适当倾斜10°-15°进行研磨和抛光,使试样检验面部分区域保留氧化层,直接在显微镜下测定奥氏体晶粒度。

为了显示清晰,可用15%盐酸酒精溶液进行浸蚀。

此外,也可将抛光的试样在真空中加热并保温,然后置于空气中冷却或缓冷,使晶界氧化,同样进行上述处理后测定奥氏体晶粒大小。

这种方法称为真空法。

三、奥氏体晶粒度测定方法-网状铁素体法网状铁素体法适用于碳质量分数为0.25%-0.60%的碳素钢和碳质量分数为0.25%-0.50%的合金钢。

若无特殊规定,加热温度的选择同氧化法,至少保温30min,然后空冷或水冷。

晶粒度评级标准晶粒度评级是指对材料中晶粒尺寸的评定和分类。

晶粒度的大小对材料的性能有着重要的影响,因此对晶粒度进行准确的评级是非常重要的。

在实际工程中,晶粒度评级标准被广泛应用于金属材料、陶瓷材料、塑料材料等各种材料的研究和生产中。

本文将介绍晶粒度评级的标准和方法,希望能对相关领域的研究和应用提供一定的参考。

首先,晶粒度的评级标准主要包括晶粒尺寸的测定方法和晶粒度等级的划分。

晶粒尺寸的测定方法通常包括金属lographic方法、显微硬度法、电子背散射衍射法等。

这些方法各有优缺点,需要根据具体的材料和实验要求来选择合适的测定方法。

晶粒度等级的划分通常采用等价圆径法或线性拟合法,根据不同的标准和要求,将晶粒尺寸进行分类,通常分为超细晶粒、细晶粒、中等晶粒和粗晶粒等级。

其次,晶粒度评级的方法主要包括定性评定和定量评定两种。

定性评定是通过显微镜观察晶粒的形态和尺寸,进行主观判断,属于一种简单直观的评定方法。

定量评定则是通过图像处理技术和数学统计方法,对晶粒进行精确测定和统计分析,得到晶粒尺寸的分布规律和平均值,属于一种科学严谨的评定方法。

在实际应用中,可以根据具体的要求和条件,选择合适的评定方法进行晶粒度的评级。

最后,晶粒度评级标准的应用范围非常广泛。

在金属材料领域,晶粒度的大小对材料的力学性能、疲劳性能、腐蚀性能等都有着重要的影响,因此对晶粒度进行准确的评级对材料的研究和应用具有重要意义。

在陶瓷材料和塑料材料领域,晶粒度的评级也是非常重要的,对材料的强度、韧性、耐磨性等性能有着重要的影响。

因此,晶粒度评级标准的研究和应用具有重要的理论和实际意义。

综上所述,晶粒度评级标准是材料科学领域中非常重要的一个研究方向,对材料的性能研究和应用具有重要的意义。

通过对晶粒度评级标准的研究和应用,可以为材料的设计、制备和应用提供重要的理论和实验基础,推动材料科学领域的发展和进步。

希望本文所介绍的内容能够对相关领域的研究和应用提供一定的参考,促进晶粒度评级标准的进一步研究和应用。

实验指导书

实验一晶粒度的测定及评级方法

一.实验目的

1. 了解显示和测定钢的奥氏体晶粒度的方法,验证加热温度和保温时间对

奥氏体晶粒大小影响的规律性;

2.掌握钢铁材料晶粒度评级的实验技术。

二.晶粒度的显示及评级方法

1. 晶粒度的定义及晶粒大小的显示方法

在常规讨论中所提到的奥氏体晶粒度具有3个不同概念。

它们分别是,起始晶粒度、实际晶粒度和本质晶粒度。

起始晶粒度是指:钢刚刚完成奥氏体化过程时所具有的的晶粒度;实际晶粒度,就是从出厂的钢材上截取试样所测得的某一种工艺条件下所获得的晶粒大小;而奥氏体本质晶粒度则是将钢加热到一定温度并保温足够时间后,所具有的奥氏体晶粒大小(目前有逐步取消这个概念的趋势)。

(大多数钢材的奥氏体只能在高温下存在,因此,要测定其大小。

通常须要采用下述方法,把高温A氏体的形貌固定并保留下来,以便在室温下评定钢中晶粒的大小) 。

借助金相显微镜来测定钢中的晶粒度,其显示方法有氧化法、网状铁素体法、网状珠光体(屈氏体)法、网状渗碳体法、渗碳法、淬硬法等几种:

(1)氧化法

氧化法就是利用奥氏体晶界容易氧化这个特点,根据沿晶界分布的氧化物来测定奥氏体晶粒的大小。

测定的方法是首先将试样的检验面抛光,随后将抛光面朝上置于炉中。

对碳素钢和合金钢,当含碳量小于或等于0.35%时,一般在900±10℃加热1h。

含碳量大于0.35%时,一般可在860±10℃加热1h,然后淬如冷水或盐水。

根据氧化情况,将试样适当倾斜8-15度进行研磨和抛光,直接在显微镜下测定奥氏体晶粒的大小,(抛光浸蚀后在过渡带内可以看到已氧化的原奥氏体晶界的黑色网络),为了显示清晰,可用15%的盐酸酒精溶液进行侵蚀。

(2)网状铁素体法

对于含碳量为0.25%~0.60%的碳素钢以及含碳量为0.25%~0.50%的合金钢来说,如无特殊规定,则其含碳量低于或等于0.35%的试样可在900±10℃加热,含碳量大于0.35%时,可在860±10℃加热。

至少保温30min,然后空冷或者水冷。

在上述加热温度范围内,含碳量较高的碳素钢试样和含碳量超过0.40%的合金钢试样需要调整冷却方案,以便在奥氏体晶界上析出清晰的铁素体网。

此时,建议将试样在淬火温度下保持必要时间,使温度降至730±10℃,保温10min,随后淬油或淬水。

试样经磨制和侵蚀,便显示出沿晶界分布的铁素体网。

通常用下列侵蚀剂处理:3%~4%的硝酸酒精溶液或5%苦味酸酒精溶液。

(3)网状渗碳体法

对于过共析钢(含碳量一般高于 1.00%)来说,如果无特殊规定,其试样均在820±10℃下加热,并至少保温30min,然后随炉缓冷到低于下限临界温度,以便在奥氏体晶界上析出渗碳体网。

试样磨制和侵蚀后便显示出沿晶界析出渗碳体网的原奥氏体晶粒形貌。

此时,同样可用上述侵蚀剂之一侵蚀。

(4)网状珠光体(屈氏体)法

对使用其他方法不易显示的共析钢,可选用尺寸适当的棒状试样进行不完全淬火,即将加热后的试样一端淬如冷水中冷却,因此这就存在着一个不完全淬硬的小区域。

在此区域内原奥氏体晶界将有少量细珠光体(团状屈氏体)呈网络显示出原奥氏体晶粒形貌。

这一方法可用于共析成分稍高或稍低的某些钢种,侵蚀剂同上。

(5)渗碳法

具体步骤是:首先将试样装入有渗碳剂的容器中,送入炉中加热到930±10℃并保温6h,使试样上有1mm厚的渗碳层,并达到其表面有过共析成分。

然后进行缓冷,到足以在渗碳层的过共析区的奥氏体晶界上析出渗碳体网。

试样冷却后经磨制和腐蚀,显示出过共析区奥氏体晶粒形貌。

(6)淬硬法等

试样通常从3%~4%硝酸酒精溶液、5%苦味酸酒精溶液、沸腾的苦味酸钠(2g苦味酸、25g氢氧化钠、100mL水)水溶液中选用一种进行腐蚀。

2. 晶粒度的测定方法及标准

晶粒是立体的颗粒,其大小的最佳表示法,应是它的平均体积,或单位体积内的晶粒数,但要测定这个数据是困难的。

为求简便实用,一般按照GB6394-86的规定,用比较法和弦计算法来测定奥氏体的晶粒度

(1)比较法

测定时,将制备好的试样,在放大100倍的金相显微镜下,和一套标准级别图片相比较,当视野内晶粒大小与某一级别图片相当时,该图片的晶粒度号数,便定为试样的晶粒度号。

如果晶粒度级别用G表示,而在放大100倍条件下一平方英寸(645mm2)面积内的晶粒个数是n,那么,它们之间的关系是:

n=2G-1

如果在不同的放大倍数下观察,也可以与标准图片比较,但按照下式折算:

G=G±n×102

式中: G——在n倍放大倍数下,看到的相当于100倍评级图的晶粒度级别;

n ——测定晶粒度时所用的放大倍数;

+——放大倍数大于100倍时使用

-——放大倍数小于100倍时使用

也可以采用表1的折合晶粒度表对照折合。

(2) 弦计算法

当测量精度要求较高,或晶粒的非常轴较严重时,常采用弦计算法来评定晶粒度。

用弦计算法评定时,可将晶粒度试样按某一选定的倍率投影到毛玻璃取景器上。

然后在其上划一直线,线的一端起始于晶界,另一端可穿入晶粒内部,数出此直线上的晶粒数(最后穿入的那个晶粒也算一个);按此方法在不同方向上测三次,再按公式求出晶粒的平均弦长,最后按平均弦长值查表,即可定出晶粒度的级别。

晶粒的平均弦长=(三线总长)/(三次总晶粒数*放大倍数)在实际工作中较难遇到试样晶粒属于单一号数的晶粒度,故记录评定结果时,一般是跨2~3个级别的号数,如7~8号或7~5号等,前一号数是占主要地位的晶粒号;如只写一个号数时,则表示它占90%以上。

(用弦计算法评定时,如采用配置计算机系统的显微镜(带有定量金相计算软件),可直接测量)。

三.实验内容与步骤

1. (按实验金相样品的制备和显微组织的显露方法制备样品);每人获得下述二组样品中的一组样品(可由实验室预先准备好样品):

(1)热处理温度分别为:840度、980度、1060度、1100度、1200度(保温时间2h);

(2)热处理温度为1060度,保温时间分别为0.5h、 1h、 1.5h、 2h。

2. 用比较法评定出实验用钢的晶粒度大小:在放大100倍的金相显微镜下观察,并和标准级别图片比较评定出实验用钢的晶粒度大小。

3. 用弦计算法评定出实验用钢(样品)的晶粒度大小。

四.实验报告

实验报告要求简要地写出实验目的、方法、操作要点、实验结果及分析讨论等项;其中,实验结果一项,除完整填写本人此次实验获得的结果外,须完整收集本次实验组内(建议每组实验人员4-6名)所有结果(包括不同温度与不同保温时间),用统计后的数据(平均值)绘成曲线以供下列分析讨论之用。

分析讨论的内容可围绕下列问题进行:

(1) 在完成本实验过程中(A晶粒的显示与评定),应重点注意的问题;

(2) 加热温度对A晶粒度的影响规律;

(3) 保温时间对A晶粒度的影响规律。

实验原始数据记录表:

注:每人完成实验原始数据采集后须交实验员签字认可并附在实验报告中。

执笔人:周白杨

2014.03 修订。