辛亥革命武昌起义背景及过程介绍

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:3

武昌起义的历史事件

1911年10月10日,是中国历史上的重要日子,这一天标志着中国人民改革开放的开始。

这一天,中国国民党发起以武昌为政治核心的起义,宣布推翻清政府,建立中华民国。

这便是著名的“武昌起义”,在中国历史上占据着重要地位,它开启了中国近代以来的历史改写。

“武昌起义”的起源可以追溯到1910年,那一年,日本完成了新政策的实施,发动了无数的反动斗争。

据统计,抗日战争共计有超过10万兵力,当时被称为“英雄军”。

但由于政治实力上的缺陷,这些军队无法预料清政府会发生什么,他们做出了一个决定:发起一次全面大起义,推翻清政府,建立中华民国。

10月10日,武昌起义终于发生了,各派势力在江陵武昌、长沙长武、湖南潜江、湖北宜昌等地发起对清政府的攻击。

然而,情况并不乐观,军事上的力量太弱,无法起到实质性的作用,但是他们为中国的现代化起到了较大的推动作用。

“武昌起义”发生后,国民党缓慢地在全国范围内形成威信。

其结果,1911年12月,革命首先在中国南方成功,一朝太平还新中国,让中国的无产阶级从此摆脱人类历史上最为沉重的奴役之轮。

如今,我们居住在一个自由的社会,这些都归功于1911年10月10日武昌起义的发动者们。

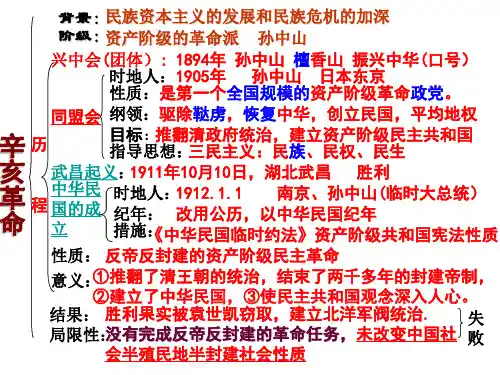

高中历史知识点:辛亥革命历史背景、经过及影响辛亥革命作为近代史的著名事件,在考试当中常常出现,所以我们要掌握好这一部分内容。

小编在这整理了相关资料,希望能帮助到您。

一、辛亥革命的背景1、19世纪末20世纪初,中华民族危机空前严重;2、20世纪初,民族资本主义有了较迅速的发展。

清政府推行的“新政”和“预备立宪”,在客观上为资产阶级民主革命准备了一些条件。

二、辛亥革命的兴起1、组织准备1894年,孙中山在檀香山成立兴中会。

它是中国第一个资产阶级革命团体。

20世纪初,又出现兴中会、华兴会、光复会等较有影响力革命团体,标志着资产阶级革命派的形成。

但这些革命团体地域性很强,力量分散,容易被清政府各个击破,于是为了加强革命力量的联合,1905年在东京成立了中国近代第一个资产阶级革命政党——同盟会。

“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

”——同盟会的纲领同盟会并不是革命团体的组合而是由那些革命团体的主要成员与部分留日学生组成的。

“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

”这十六个字,这是同盟会的政治纲领,后来孙中山先生将它阐发为“民族”、“民权”、“民生”三大主义,简称“三民主义”。

三民主义是近代中国第一个比较完备的民主革命纲领。

“驱除挞虏,恢复中华,对应的是民族主义,指的是反对民族压迫,推翻清朝政府的统治,建立近代民族国家。

“创立民国”对应的是民权主义,即推翻封建君主专制制度,建立资产阶级共和国。

“平均地权”对应的是民生主义,其目的在于防止资本主义制度下的贫富分化与对立。

同盟会的成立使中国民主革命进入到一个新的阶段。

中国民主革命有了比较完备的民主革命纲领,有了一个公认的革命领袖,并由一个统一的资产阶级革命政党来领导。

2、武装起义萍浏醴起义,镇南关起义,黄花岗起义三、辛亥革命的高潮1、武昌起义1911年10月10日,革命党人发动武装起义。

11日,起义军攻克总督衙门,占领武昌,成立湖北军政府,推举新军将领黎元洪为都督,改国号为中华民国。

武昌起义简介1. 背景概述武昌起义是中国近现代史上具有重要意义的一场革命行动。

它发生在1911年10月10日,标志着辛亥革命的爆发,推翻了清朝统治,开创了中国近代史的新篇章。

2. 清朝统治的危机在晚清时期,中国社会面临着严重的经济衰败和政治腐败的问题。

清朝满族统治者沉迷于奢侈享乐,对民众的疾苦置之不理。

外国列强入侵和不公平的条约削弱了中国的主权和尊严,激起了国人的愤慨。

3. 起义策划与领导者武昌起义是由一群爱国革命志士策划并领导的。

其中最为著名的领导者是黄兴、宋教仁和陈其美。

他们意识到中国需要一场彻底的改革,以摆脱清朝统治,并通过起义来实现这一目标。

4. 起义的诱因起义的诱因可以追溯到1908年的“庚子赔款”。

清朝政府承担了一笔巨额的赔款,使得人民生活更加困苦。

同时,辛亥年间的洋务运动和新军运动也对武昌起义起到了推动作用。

5. 起义的经过起义发生在湖北省武昌城。

1911年10月9日,辛亥革命领导者秘密登船抵达武昌,并在临港大楼秘密会议上商讨起义计划。

10月10日凌晨,武昌起义全面爆发。

起义军攻占了武昌城的各个要点,并在城内发动了起义。

6. 起义的影响武昌起义在全国范围内迅速蔓延,激发了更多的人民起来反对清朝统治。

起义部队在广大农民、学生和知识分子的支持下,很快拥有了足够的实力。

起义的成功鼓舞了全国各地的革命行动,奠定了清末民初革命浪潮的基础。

7. 辛亥革命与民主共和武昌起义推翻了清朝统治,奠定了辛亥革命的基础。

1912年1月,中华民国正式宣告成立,成为中国历史上第一个民主共和国。

辛亥革命为中国的政治体制改革做出了开创性的贡献,为后来的革命事业铺平了道路。

8. 总结武昌起义是中国近现代史上具有重要意义的一次革命行动。

它不仅推翻了清朝的统治,也给了中国人民争取民族独立和自由的勇气和力量。

武昌起义的成功为辛亥革命的胜利奠定了基础,为中国的民主发展和政治改革铺平了道路。

武昌起义—搜狗百科引领革命革命军攻克总督府,占领武昌,消灭清军大批有生力量,在中国腹心地区打开一个缺口,成为对清王朝发动总攻击的突破口,并在全国燃起燎原烈火。

武昌起义胜利后的短短两个月内,湖南、广东等十五个省纷纷宣布脱离清政府宣布独立。

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山被推举为临时大总统。

1912年2月12日,清帝溥仪退位,清朝灭亡。

结束了二百多年清王朝封建统治和二千多年封建帝制。

[5]初创法治武昌起义产生了中国历史上第一部具有近代意义的宪法草案《鄂州约法》武昌起义。

11月初,宋教仁、居正、刘公、孙武、张知本等商议,认为仅有政府组织法还不够,尚需有一个根本法类型的法规。

众人推宋教仁起草。

宋教仁早年喜爱研习法律,曾入日本东京法政大学研究各国宪法和政治制度,对西方三权分立制度十分赞赏。

[6]因而他为鄂军政府草拟的约法(定名为《中华民国鄂州临时约法》,简称《鄂州约法》),是一个三权分立的法律,共7章60条。

规定“鄂州政府以都督及其任命之政务委员与议会、法司构成之”。

行政权由“都督及其任命之政务委员”行使,立法权属“议会”,司法权则归“法司”。

[7]《鄂州约法》对这三方面职权均有明确的划分。

这是中国历史上第一次采用三权分立原则的政权根本法。

它首次正式规定人民依法享有民主权利,享有“自由保有财产”和“自由营业”的权利。

取得政权的中国资产阶级在这里以法律形式宣告自己的胜利并维护既得的成果。

[8]开启共和武昌起义吹响了共和国诞生的号角。

武昌起义创建了湖北军政府,成为共和政权的雏型,并引发各省响应。

不到两个月就诞生了中华民国,建立了以孙中山为首的南京临时政府,取得辛亥革命的重大胜利。

[9]武昌起义即狭义的辛亥革命,同时又是广义辛亥革命的重要组成部分。

作为民主革命,辛亥革命成功推翻了清朝后期腐败的统治,开启了民主共和新纪元,使共和观念深入社会中上层人士思想中。

前后的系列事件对中国的现代化进程具有重大影响。

辛亥革命的背景与历史意义一、历史纪元,国民革命武昌起义是中国历史上的新世界,不只是打倒专制制度,也打倒了专制政体;其亲催毁以一族执政别的各族人民的因袭政党,却也建立了"民有、民治、民享"的中华民族国体,这不但是我国迄今为止政治上的大更新改造,也是一个变动国体的壮举。

我国在武昌起义以前,是亚洲地区最历史悠久的帝国王朝,它通过了人民改革,把268多年的大清王朝之封建社会体系,打得破碎,与此同时也更新改造了五千年的政治体制与国体。

此为在我国迄今为止所没有的大变局,吾民闻所未闻之壮举。

由于中国新民主主义革命在往日是属于皇室英雄人物及少数人的改革,在今日则是属于全员广泛大部分人的改革。

亦即由"皇室改革"、"英雄人物改革"变换今日的"国民革命",而"国民革命"是"全员改革"。

中山市老先生云:凡一国以人,皆有"随意"、"公平"、"仁德"之精神实质,即皆负改革之义务。

由此可见,今日之改革与古时候之改革不一样,在古代中国固已经有至公者,如"汤武革命"为"君王改革",今之革命,则为"人民改革"。

中山市老先生觉得:"国民革命乃为人民大部分造幸福快乐。

一切以人民为主,士兵与官员但是为国家一种行政机关,为全国人民做事"。

它的目地在导致单独随意之我国,以拥戴我国及群众之权益。

二、清扫牵绊,找寻活路中国新民主主义革命尽管以我国中国为着火点,可是改革的总总体目标仍集中化提高综合国力,击倒帝国主义者。

帝国主义在实质上是帮扶我国的封建社会阵营,以做为傀偶,而我国的封建社会阵营,又依持帝国主义者为其生活的维护灵符。

以往中华民族在帝国主义者(外在)与封建社会阵营(本质)的多重挤压下,无论在政冶、经济发展、国际性、外交关系上皆日趋沦落。

武昌起义演变成辛亥革命,这是因为1911年5月,清政府的皇族内阁成立,不久即宣布实行“铁路国有”,与英、法、德、美四国银行团签定了粤汉、川汉铁路的借款合同,把两条铁路的路权重新出卖。

“铁路国有”方案是根据邮传部大臣盛宣怀的建议制定的,规定铁路干线国有,取消了粤汉、川汉铁路允诺民办的成案,而对于有关地区已经筹集的铁路股金的归还办法,则严重损害了广大持股人的权益,实际上是一种掠夺。

人们本已对“皇族内阁”深恶痛绝,而他们一上任就为了600万英镑出卖路权,更是激起民愤。

四川、广东、湖北、湖南的群众立即发起保路运动。

1911年5月15日,长沙举行了万人大会,成为保路运动的先声。

湖北商民提出“存路救国”的口号。

广东则以收回粤路、拒用官银票以示抗议。

受害最大的四川反抗得最为激烈。

1911年6月,四川铁路公司股东与省咨议局常驻议员召开紧急会议,决定成立四川省保路同志会。

稍后,成都罢市,获各州县响应,掀起了“废约保路”的请愿运动,声势浩大。

同盟会会员利用这个时机组织保路同志军,策动武装起义。

9月,在四川总督赵尔丰制造了镇压请愿运动的成都血案后,龙剑鸣等革命党人立即在荣县举义,号召全省响应。

督办川汉铁路的端方从武汉带走部分新军入四川查办,为武昌起义创造了良好的时机。

远在美国的孙中山极为关注事件的发展,指出:“近日祖国风云日急,四川已动,若能得手,则两广、云贵、三江、闽浙不得不急起而为之援应。

”并且加紧在海外筹集革命经费。

保路运动演变成武昌起义,而辛亥革命就是武昌起义发展而成。

武昌起义的发生经过介绍推荐文章中国近代五四运动目的介绍热度:护国运动的发生经过介绍热度:英国侵藏战争的发生经过介绍热度:江孜保卫战的发生经过介绍热度:满清大屠杀的发生经过是怎样的热度:武昌起义是指在湖北武昌发生的一场旨在推翻清朝统治的兵变,那么你了解武昌起义吗?以下是店铺为你整理的武昌起义的发生经过,希望能帮到你。

武昌起义的经过1:前夕策动清朝廷为扑灭四川的人民起义,派出大臣端方率领部分湖北新军入川镇压,致使清军在湖北防御力量减弱,革命党人决定在武昌发动起义。

1911年9月14日,文学社和共进会在同盟会的推动下,建立了统一的起义领导机关,联合反清。

并决定请黄兴、宋教仁或谭人凤来鄂作起义指挥,主持大计。

1911年9月24日,两个革命团体召开联席会议,决定10月6日发动起义。

各标营党人代表均参加,通过“人事草案”和“起义计划”,军事总指挥为蒋翊武,参谋长为孙武,总理为刘公。

南湖炮队党人暴动未果。

炮队事件后,清湖北当局下令收缴新军部队子弹,同时增强市面军警力量,盘查甚严。

当局召集官长会议,决定军队提前过中秋节,八月十五日不放假。

1911年9月28日,湖南党人焦达峰函告武昌起义指挥部,10月6日起义湖南准备未足,请展期10天。

再加上同盟会的重要领导人黄兴、宋教仁等未能赶到武汉。

起义指挥部决定10月16日湘鄂两省同时发难。

武昌起义的经过2:临时决定1911年10月9日,孙武等人在汉口俄租界配制炸弹时不慎引起爆炸。

俄国巡捕闻声而至,搜去革命党人名册、起义文告、旗帜等,秘密泄露。

并拘捕刘同等6人,随即引渡湖北当局。

湖广总督瑞澄下令关闭四城,四处搜捕革命党人。

情急之下,革命党决定立即于10月9日晚12时发动起义。

但武昌城内戒备森严,各标营革命党人无法取得联络,当晚的计划落空。

新军中的革命党人自行联络,约定以枪声为号于1911年10月10日晚发动起义。

武昌起义的经过3:星夜起义1911年10月10日晚,新军工程第八营的革命党人打响了武昌起义的第一枪,夺取位于中和门附近的楚望台军械所,吴兆麟被推举为临时总指挥。

八年级上册武昌起义知识点八年级上册历史课程的一个重要知识点是武昌起义。

本文将在以下几个方面介绍武昌起义的相关内容:起义的背景、起义的过程、起义的影响等。

一、起义的背景辛亥革命后,国内政局动荡,各地各省的军阀割据独霸一方,中央政府无法掌控全国局势。

同时,国内和国外的压力加重,南洋华侨、革命党人等也在积极策划举行武装起义,以推翻清朝统治,建立民主共和国。

二、起义的过程1911年10月10日,武昌起义在湖北武昌爆发,由孙中山领导的中国同盟会策划。

武昌起义前,民主党派和革命党人在武汉地区开展了多次经济、文化等方面的斗争。

起义的爆发是得益于在军事、政治和文化方面的准备,孙中山还派了刘伯承、邓颖超等人前往湖北各地联络各路武装,为起义争取胜利。

起义爆发后,革命武装进攻各守备营和镇压百姓的机关,多个城池很快被攻占,起义士兵数量增加,形势日益扩大。

清政府方面大力反击,动员各地军都镇压,但武昌、黄埔、南京、上海等地支持武昌起义,城市武装和民众纷纷响应起义呼声。

孙中山归国,担任“临时大总统”,组建南京政府。

三、起义的影响武昌起义具有重大的意义,它是中国近代民主革命和资产阶级革命的重要事件,揭开了新民主主义革命的序幕。

它的胜利,迅速推动了清政府的灭亡,开创了中国民主共和国的历史,标志着中国民族解放运动与现代化进程开始走向实现。

在武昌起义爆发之后,军阀混战甚嚣尘上,民族危亡,内外交困,为此革命党人和人民群众必须团结一致,全力打败各种敌人,推翻封建统治。

总之,武昌起义是一场具有极其重大意义的民主革命的巨变,是中国民主革命历史中一个重要的里程碑,对于中国的发展进程和社会进步都产生了深远而重要的影响。

武昌起义的历史背景介绍武昌起义是指在湖北武昌发生的一场旨在推翻清朝统治的兵变,那么你了解武昌起义吗?以下是店铺为你整理的武昌起义的历史背景,希望能帮到你。

武昌起义的背景19世纪末,辛亥革命元老中国现代教育奠基人何子渊、丘逢甲等人开风气之先,排除顽固守旧势力的干扰,成功创办新式学校。

随后清政府迫于形势压力,对教育进行了一系列改革,于1905年末颁布新学制,废除科举制,并在全国范围内推广新式学堂。

1909年,地方科举考试停止以后,西学逐渐成为学校教育的主要形式。

亦正是教育方式的这一根本性转变,为后来风起云涌的辛亥革命和国家建设培养造就了大批思想进步锐意创新的宝贵人才。

辛亥武昌起义前夕,由于中国的各种社会矛盾不断激化,人民群众的反抗斗争持续不断,革命党人不断发动武装起义。

1906年,清廷抛出「预备立宪」,其实质却是加强了皇族的权力,广大立宪派对此极为不满;1908年慈禧太后与光绪皇帝相继去世,年仅3岁的宣统皇帝爱新觉罗·溥仪即位,其父载沣摄政。

1911年5月,清政府公布的内阁名单中满族人有九名(其中七名是皇族),汉族有四名。

被人称为「皇族内阁」。

立宪派对此大失所望,有少数人参加了革命党。

为取得外国的支持,以维护其统治,清廷将广东、四川、湖北、湖南等地的商办铁路收为国有,然后再卖给外国,掀起了全国大规模的人民反抗运动——保路运动。

文学社和共进会两个革命团体在湖北新军中开展革命宣传工作,在新军中发展革命力量,积极准备起义。

1911年初,两团体领袖见面秘谈,准备起义,文学社社长蒋翊武为革命军临时总司令,共进会孙武为参谋长,以文学社的机关为临时总司令部。

武昌起义的起因保路运动亦称“铁路风潮”。

1911年(宣统三年)5月,清政府以铁路国有之名,将已归民间所有的川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”,马上又出卖给英、法、德、美4国银行团,激起湘、鄂、粤、川等省人民的强烈反对,掀起了保路运动。

运动在四川省尤其激烈,各地纷纷组织保路同志会,推举立宪党人蒲殿俊、罗纶为正副会长,以“破约保路”为宗旨,参加者数以十万计。

20世纪初的中国局势辛亥革命武昌起义资产阶级民主革命兴起的历史背景20世纪初的中国局势:辛亥革命、武昌起义与资产阶级民主革命的兴起20世纪初的中国,正处于一个动荡而关键的历史时刻。

封建主义的滥用以及外国列强的侵略使得中国社会民不聊生,人民痛苦不堪。

在这样的背景下,辛亥革命的爆发成为中国历史上一个里程碑式的事件,标志着封建王朝的结束和资产阶级民主革命的兴起。

辛亥革命的爆发源于中国社会的深层矛盾。

清朝封建统治已经显现出种种弊端,一些地方豪强和外国列强的勾结使得人民日益受到压迫。

同时,中国知识分子的觉醒以及新思潮的传入,使得人们开始对封建主义及其统治体制产生质疑。

在这样的背景下,革命的种子逐渐发芽。

辛亥革命的具体起点可以追溯到1911年的武昌起义。

当时,湖北武昌的革命志士们起来反抗清朝政府的专制统治,推翻了当地的清朝官员,并宣布成立了临时政府。

武昌起义迅速蔓延到了其他地方,中国各地纷纷响应,形成了全国性的革命浪潮。

值得一提的是,武昌起义在形式上可以看作是军人起义,但实质上却代表着人民的意愿。

革命的火种蔓延开来,广大人民群众积极参与。

从大城市到小乡村,人们纷纷组织起义团体,参与反清行动。

这种民众的广泛参与为辛亥革命的胜利奠定了坚实的基础。

辛亥革命的主要目标是推翻清朝的封建统治,并建立以民主为基础的共和国。

为了实现这一目标,革命领袖孙中山提出了“三民主义”的理论,其中包括民族主义、民主主义和民生主义。

他认为,只有通过实现这三个原则,中国才能摆脱危机,走上强盛之路。

辛亥革命的成功离不开国内外各方面的支持。

国内的支持主要来自广大的劳动人民和知识分子。

劳动人民在抗争中付出了巨大的努力,他们组织起义团体,进行抵抗斗争,起到了决定性的作用。

知识分子则通过发表言论、撰写文章等方式积极宣传反清运动的思想,推动了革命的进程。

而国外的支持主要来自辛亥革命的同盟者们。

在中国内外形势相互交织的情况下,许多国家的外交政策开始支持和接纳中国的革命运动。

武昌起义简介引言:1911年,中国历史上发生了一场具有重大意义的革命运动,即武昌起义。

这场革命为辛亥革命的爆发奠定了基础,也彻底撼动了清朝统治的根基,成为新中国的奠基石。

本文将对武昌起义进行简要介绍,并重点探讨起义的背景、过程和影响。

一、背景:清朝统治时期,中国社会政治动荡不安,外国列强入侵,国内民众生活困苦,民不聊生。

同时,清政府的腐败和专制统治加剧了社会的不满。

此时,思想解放的思潮在国内迅速传播,并形成了反清反封建的抵抗运动。

特别是中国兴起了一个新党派——同盟会,该党成员以反对清朝统治为目标,组织起义,推翻清朝政权。

二、起义的过程:武昌起义是由同盟会领导下的革命军事团体发动的,起义的发生地点位于湖北省武昌城。

起义的导火索是同盟会成员黄舜申暗中筹划的武装起义。

他们制定了详细的计划,并且通过秘密联系广泛的同盟会党员以及其他党派的人员,扩大了起义的力量。

起义的时间是1911年10月10日清晨,当时,革命先锋郭济培率领千余名士兵夺取了武昌城的守军,并迅速占领了重要的官方机构,如武昌兵工厂、武昌城火车站等。

起义爆发后,起义军连忙发动了广泛的群众运动,吸引了更多的群众加入革命队伍。

经过短暂的战斗,起义军迅速控制了整个武昌城。

三、起义的影响:1.清朝统治遭到重创:武昌起义的发生对清朝统治有着极大的冲击。

起义军占领了湖北省的省会武昌,使得清朝政府几乎丧失了对湖北地区的控制。

起义消息传开后,各地的起义势力迅速蔓延,最终导致清政府在短时间内失去了对整个中国大陆的控制。

2.辛亥革命的开启:武昌起义奠定了辛亥革命的基础。

起义的成功激励了其他地区的民众也参与到反清斗争中来。

随后,各地爆发了一系列的起义和革命斗争,并于1912年建立了中华民国,结束了清朝统治近300年的历史。

3.国际社会的关注:武昌起义也引起了国际社会的广泛关注。

起义的成功打破了西方列强对中国的侵略和控制,为中国打开了独立自主的道路。

国际上也收到了该起义的影响,扩大了中国在世界各国间的影响力。

辛亥革命武昌起义背景及过程介绍

背景

思想条件 19世纪末,辛亥革命元老中国现代教育奠基人何子渊、丘逢甲等人

开风气之先,排除顽固守旧势力的干扰,成功创办新式学校。

随后清政府迫于形势压力,对教育进行了一系列改革,于1905年末颁布新学制,废除科举制,并在全国范围内推广新式学堂。

1909年,地方科举考试停止以后,西学逐渐成为学校教育的主要形式。

亦正是教育方式的这一根本性转变,为后来风起云涌的辛亥革命和国家建设培养造就了大批思想进步锐意创新的宝贵人才。

社会条件辛亥武昌起义前夕,由于中国的各种社会矛盾不断激化,人民群众的反抗斗争持续不断,革命党人不断发动武装起义。

1906年,清廷抛出「预备立宪」,其实质却是加强了皇族的权力,广大立宪派对此极为不满;1908年慈禧太后与光绪皇帝相继去世,年仅3岁的宣统皇帝爱新觉罗·溥仪即位,其父载沣摄政1911年5月,清政府公布的内阁名单中满族人有九名(其中七名是皇族),汉族有四名。

被人称为「皇族内阁」。

立宪派对此大失所望,有少数人参加了革命党。

为取得外国的支持,以维护其统治,清廷将广东、四川、湖北、湖南等地的商办铁路收为国有,然后再卖给外国,掀起了全国大规模的人民反抗运动——保路运动。

文学社和共进会两个革命团体在湖北新军中开展革命宣传工作,在新军中发展革命力量,积极准备起义。

1911年初,两团体领袖见面秘谈,准备起义,文学社社长蒋翊武为革命军临时总司令,共进会孙武为参谋长,以文学社的机关为临时总司令部。

起因

保路运动亦称“铁路风潮”。

1911年(宣统三年)5月,清政府以铁路国有之名,将已归民间所有的川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”,马上又出卖给英、法、德、美4国银行团,激起湘、鄂、粤、川等省人民的强烈反对,掀起了保路运动。

运动在四川省尤其激烈,各地纷纷组织保路同志会,推举立宪党人蒲殿俊、罗纶为正副会长,以“破约保路”为宗旨,参加者数以十万计。

清政府下令镇压。

1911年9月7日,四川总督赵尔丰逮捕罗纶、蒲殿俊等保路同志会代表,枪杀数百请愿群众。

第二天又下令解散各处保路同志会。

激起四川人民更大愤怒,将各处电线捣毁,沿途设卡,断绝官府来往文书。

1911年荣县独立,荣县成为全中国第一个脱离清王朝的政权。

把保路运动推向高潮,成为武昌起义的先声。

经过

前夕策动

清朝廷为扑灭四川的人民起义,派出大臣端方率领部分湖北新军入川镇压,致使清军在湖北防御力量减弱,革命党人武昌起义一呼百应,决定在武昌发动起义。

1911年9月14日,文学社和共进会在同盟会的推动下,建立了统一的起义领导机关,联合反清。

并决定请黄兴、宋教仁或谭人凤来鄂作起义指挥,主持

大计。

1911年9月24日,两个革命团体召开联席会议,决定10月6日发动起义。

各标营党人代表均参加,通过“人事草案”和“起义计划”,军事总指挥为蒋翊武,参谋长为孙武,总理为刘公。

南湖炮队党人暴动未果。

炮队事件后,清湖北当局下令收缴新军部队子弹,同时增强市面军警力量,盘查甚严。

当局召集官长会议,决定军队提前过中秋节,八月十五日不放假。

1911年9月28日,湖南党人焦达峰函告武昌起义指挥部,10月6日起义湖南准备未足,请展期10天。

再加上同盟会的重要领导人黄兴、宋教仁等未能赶到武汉。

起义指挥部决定10月16日湘鄂两省同时发难。

临时决定

1911年10月9日,孙武等人在汉口俄租界配制炸弹时不慎引起爆炸。

俄国巡捕闻声而至,搜去革命党人名册、起义文告、旗帜等,秘密泄露。

并拘捕刘同等6人,随即引渡湖北当局。

湖广总督瑞澄下令关闭四城,四处搜捕革命党人。

情急之下,革命党决定立即于10月9日晚12时发动起义。

但武昌城内戒备森严,各标营革命党人无法取得联络,当晚的计划落空。

新军中的革命党人自行联络,约定以枪声为号于1911年10月10日晚发动起义。

星夜起义

1911年10月10日晚,新军工程第八营的革命党人打响了武昌起义的第一枪,夺取位于中和门附近的楚望台军械所,吴兆麟被推举为临时总指挥。

缴获步枪数万支,炮数十门,子弹数十万发,为起义的胜利奠定了基础。

此时,驻守武昌城外的辎重队、炮兵营、工程队的革命党人亦以举火为号,发动了起义,并向楚望台齐集。

武昌城内的29 标的蔡济民和30标的吴醒汉亦率领部分起义士兵冲出营门,赶往楚望台;尔后,武昌城内外各标营的革命党人也纷纷率众起义,并赶向楚望台。

起义人数多达3000多人。

1911年10月10日晚上10点30分,起义军分三路进攻总督署和旁边的第八镇司令部。

并命已入城之炮8标则在中和门及蛇山占领发射阵地,向督署进行轰炸。

起初,起义军没有一个强有力的指挥,加上兵力不够,进攻受挫。

晚12点后,起义军再次发起进攻,并突破敌人防线,在督署附近放火,以火光为标志,蛇山与中和门附近的炮兵向光处发炮轰击。

湖广总督瑞澄打破督署后墙,从长江坐船逃走,第八镇统制张彪仍旧在司令部顽抗。

起义军经过反复的进攻,终于在天亮前占领了督署和镇司令部。

张彪退出武昌,整个武昌在起义军的掌控之中。

1911年10月10日深夜,正在保定军咨府军官学校学习的辛亥革命元老同盟会嘉应州主盟人何子渊六弟何贯中(同盟会员),第一时间得知起义发生的情况,立即将同寝室的李济深等同学组织起来,潜出校外,将清军南下的唯一大动脉漕河铁桥炸毁。

漕河铁桥被炸,清军南下镇压起义运动的行程被耽搁,这不仅极大地支援了湖北武昌起义军接下来的军事行动,其更大的意义在于,这为革命党人在全国范围内举事赢得了充裕的时间。

结果

汉阳、汉口的革命党人闻风而动,分别于1911年10月11日夜、1911年10月12日光复汉阳和汉口。

起义军掌控武汉三镇后,湖北军政府成立,黎元洪被推举为都督,改国号为中华民国,并号召各省民众起义响应。