东京都市圈发展历程

- 格式:pptx

- 大小:315.18 KB

- 文档页数:19

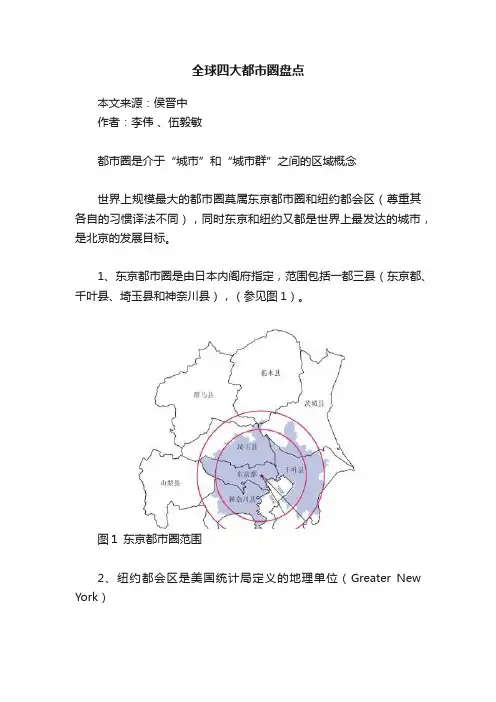

全球四大都市圈盘点本文来源:侯晋中作者:李伟、伍毅敏都市圈是介于“城市”和“城市群”之间的区域概念世界上规模最大的都市圈莫属东京都市圈和纽约都会区(尊重其各自的习惯译法不同),同时东京和纽约又都是世界上最发达的城市,是北京的发展目标。

1、东京都市圈是由日本内阁府指定,范围包括一都三县(东京都、千叶县、埼玉县和神奈川县),(参见图1)。

图1东京都市圈范围2、纽约都会区是美国统计局定义的地理单位(Greater New York)图2 纽约都会区范围50公里是现有都市圈发展半径的极限首先看看日本。

日本将城市地区称作市街地,即人口密度不小于4000人/平方公里的地区。

按照这个标准制作了如图3所示的东京都市圈的成长图。

可以看出,东京都市圈是从小到大逐步发展起来的,其半径从1920年的10公里,发展到1980年的50公里左右,且从1980年开始,其长轴半径一直稳定在50公里附近(短轴半径为30公里左右)。

图3 东京都市圈发展历程按照同样的人口密度标准,纽约都会区的发展轨迹(参见图4)也是从小到大向外逐步成长,与东京都市圈一样在1980年前后长轴半径在50公里附近稳定(短轴半径也为30公里左右)。

图4 纽约都会区发展历程东京都市圈和纽约都会区长轴半径随时间推移(参见图5)的轨迹,呈现出典型的成长曲线,经过了几十年的成长,进入了现在的稳定阶段。

图5 东京都市圈、纽约都会区长轴半径的推移东京都市圈和纽约都会区的长轴半径二十多年都稳定在50公里附近,与人们日常生活规律、通勤范围、交通运输效率等因素息息相关人对于通勤时间长度的忍耐性是尽管交通运输效率较过去有了长足提升(如新干线、轨道交通快线),但都市圈的半径并没有出现无限制的增长的主要原因。

通勤圈的大小决定着都市圈的大小1、日本首都交通圈轨道交通所示半径恰是50公里左右可以得到证明,法定的东京都市圈居民出行调查的范围(即通勤圈范围)就是这个范围。

图6 日本首都交通圈轨道交通网络示意图(不含地铁)2、伦敦都市圈无论人口密度还是主体建成区范围都更小,接近50公里长轴半径虽然也有一些新城,但总体上联系紧密程度更弱(参见图7)。

东京大都市区一体化经验一、发展概况东京是世界公认的同城化建设较好的国际大都市。

大东京都市圈又称首都圈,是指以东京为中心,半径100公里范围内的地区,主要包括东京都、琦玉县、神奈川县、千叶县、茨城县、群马县、枥木县和山梨县等一都七县,面积36274平方公里,占全国总面积的9.6%,人口4040万人,占全国总人口的32%,人口密度每平方公里1114人,是全国平均水平的三倍多。

国内生产总值约占全国的1/3,尤其是制造业、服务业更是高达60%以上。

大东京都市圈是世界闻名的城市集聚区,城市化水平达到80%以上。

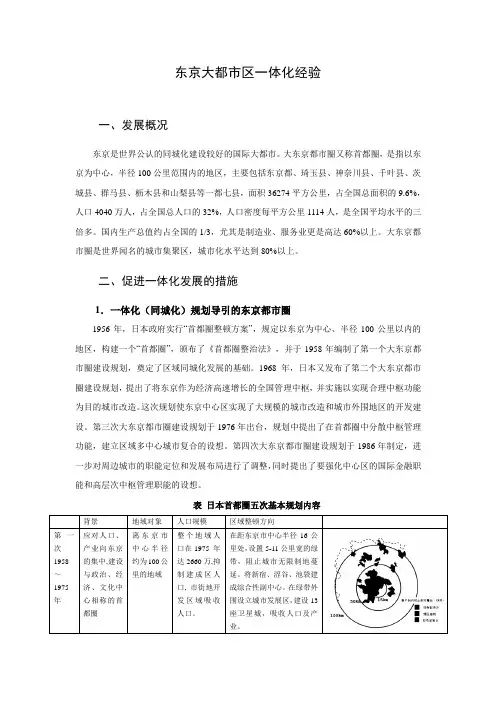

二、促进一体化发展的措施1.一体化(同城化)规划导引的东京都市圈1956年,日本政府实行“首都圈整顿方案”,规定以东京为中心、半径100公里以内的地区,构建一个“首都圈”,颁布了《首都圈整治法》,并于1958年编制了第一个大东京都市圈建设规划,奠定了区域同城化发展的基础。

1968年,日本又发布了第二个大东京都市圈建设规划,提出了将东京作为经济高速增长的全国管理中枢,并实施以实现合理中枢功能为目的城市改造。

这次规划使东京中心区实现了大规模的城市改造和城市外围地区的开发建设。

第三次大东京都市圈建设规划于1976年出台,规划中提出了在首都圈中分散中枢管理功能,建立区域多中心城市复合的设想。

第四次大东京都市圈建设规划于1986年制定,进一步对周边城市的职能定位和发展布局进行了调整,同时提出了要强化中心区的国际金融职能和高层次中枢管理职能的设想。

表日本首都圈五次基本规划内容第五次1999 ~2015年以多样价值观为基础的个人活动的活跃化;高龄化的前进,人口减少局面的到来; 信息化、国际化的进展;对于环境的意识及行动的提高。

东京等八县市, 并包含从广域合作角度考虑的周边地域。

以自然增长为中心,从1995年的4040 万增加到2011 年约4190万,之后人口减少,2015 年达到4180万人。

由目前的向东京中心部的一极依存构造,形成首都圈各地域以据点都市为中心的高独立性地域,并进行相互机能的分担、合作、交流,以形成分散型网络构造为目标。

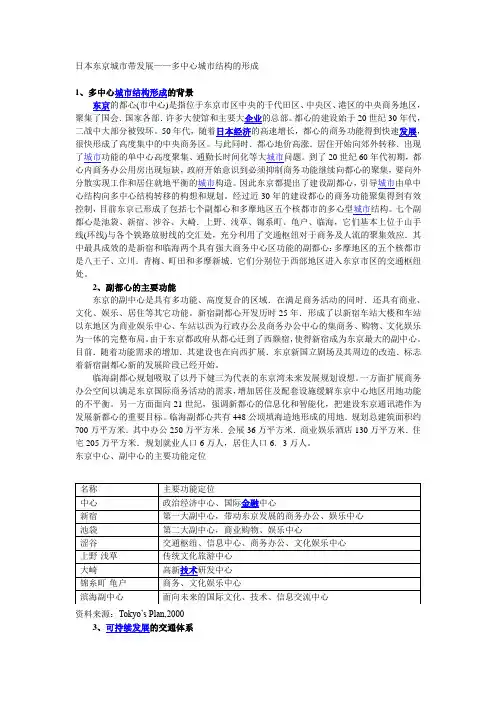

日本东京城市带发展——多中心城市结构的形成1、多中心城市结构形成的背景东京的都心(市中心)是指位于东京市区中央的千代田区、中央区、港区的中央商务地区,聚集了国会.国家各部.许多大使馆和主要大企业的总部。

都心的建设始于20世纪30年代,二战中大部分被毁坏。

50年代,随着日本经济的高速增长,都心的商务功能得到快速发展,很快形成了高度集中的中央商务区。

与此同时.都心地价高涨.居住开始向郊外转移.出现了城市功能的单中心高度聚集、通勤长时间化等大城市问题。

到了20世纪60年代初期,都心内商务办公用房出现短缺,政府开始意识到必须抑制商务功能继续向都心的聚集,要向外分散实现工作和居住就地平衡的城市构造。

因此东京都提出了建设副都心,引导城市由单中心结构向多中心结构转移的构想和规划。

经过近30年的建设都心的商务功能聚集得到有效控制,目前东京已形成了包括七个副都心和多摩地区五个核都市的多心型城市结构。

七个副都心是池袋、新宿、涉谷、大崎.上野、浅草、锦系町、龟户、临海,它们基本上位于山手线(环线)与各个铁路放射线的交汇处,充分利用了交通枢纽对于商务及人流的聚集效应.其中最具成效的是新宿和临海两个具有强大商务中心区功能的副都心:多摩地区的五个核都市是八王子、立川.青梅、町田和多摩新城.它们分别位于西部地区进入东京市区的交通枢纽处。

2、副都心的主要功能东京的副中心是具有多功能、高度复合的区域.在满足商务活动的同时.还具有商业、文化、娱乐、居住等其它功能。

新宿副都心开发历时25年.形成了以新宿车站大楼和车站以东地区为商业娱乐中心、车站以西为行政办公及商务办公中心的集商务、购物、文化娱乐为一体的完整布局。

由于东京都政府从都心迁到了西额宿,使得新宿成为东京最大的副中心。

目前.随着功能需求的增加.其建设也在向西扩展.东京新国立剧场及其周边的改造.标志着新宿副都心新的发展阶段已经开始。

临海副都心规划吸取了以丹下健三为代表的东京湾未来发展规划设想。

1、区内城市规划。

首都圈在成立之初是“东京都一级依存”的发展模式,战后日本经济高速发展,企业和金融机构总部迁移至东京,作为行政中心的东京迅速膨胀,加强了区域职能“向东京一级集中”发展,这使人口、产业过于集中一个地区,由于日本为多震国家,国家主要功能集中于东京一个城市,一旦发生地震,城市功能瘫痪,会造成巨大风险,为了分散自然灾害的风险,政府考虑把核心城市的部分职能分散到周边城市。

根据实际发展需要,1970年首次提出的“多中心城市”发展规划,建立多个业务中心城市即“多级中心城市结构”,形成“多核多圈域地域”,并形成东京都市圈内大中小城市联动、协调发展。

2、区内产业布局。

都市经济圈城市间协调发展的核心是区域内产业间的协调发展。

目前,东京大都市圈内形成了明显的区域职能分工体系与合作体系,即各核心城市根据自身资源、自然条件等特色,发挥自身比较优势,承担不同的职能,在分工合作、优势互补的基础上,共同发挥了整体集聚优势,各核心城市发展形成了基于自身优势的产业集群。

(二)建设东京都市圈的措施1、日本相继出台法律、法规支持首都经济圈发展。

日本政府颁布的多部法律和五次经济圈规划对首都圈的发展起了重大作用。

根据经济发展的不同阶段,政府适时地调整法律、法规和首都圈的规划,以适应经济的发展。

日本政府1956年颁布了《首都圈整备法》,之后,根据《首都圈整备法》先后五次编制实施了首都圈基本规划。

第一次规划在1958年,将新宿、涉谷和池袋作为缓解CBD地区成长压力的城市副中心,并在东京周围建成一圈宽广的绿带,绿带外是卫星城镇发展工业和大学校区。

但东京的城市扩张并没有按照该计划,最近一次规划即第五次规划是在1999年编制的,规划期从2000年到2015年,再次强调了建立区域多中心城市“分散网络构造”的设想,规划将首都圈作为一个区域整体考虑,还从区域合作的角度考虑到首都圈周边区域的发展。

2、利用财政税收职能引导区域经济内产业发展。

东京发展历程东京是日本的首都和最大城市,也是全世界人口最多的都市之一。

在东京这座城市的发展历程中,经历了许多变革和挑战。

东京最早的历史可以追溯到公元前3世纪,当时这个地区是一个小渔村。

然而,随着时间的推移,这个地区逐渐发展成为一个政治和经济中心。

在16世纪,东京成为日本的首都,然后在1868年明治维新时期被定为全国的首都。

这标志着东京作为一个现代化城市的起点。

在这个时期,东京经历了大规模的改建和重建,许多必要的基础设施也得到了建设,如铁路、道路和政府建筑。

20世纪初,随着工业化和现代化的进程,东京经历了一次又一次的繁荣。

这个时期,东京成为了一个现代化的大都市,吸引了大量的移民和投资。

然而,这也给城市带来了一系列的问题,如过度拥挤、环境污染等。

为了解决这些问题,东京政府开始进行城市规划和土地整治。

战后,东京在美国占领军的帮助下进行了大规模的重建,城市的面貌焕然一新。

随着经济的繁荣和人口的快速增长,东京在20世纪90年代迎来了一个新的发展阶段。

城市的商业和金融中心继续扩大,同时也发展出了许多新兴产业,如科技和创意产业。

这些发展使得东京成为一个全球重要的经济和文化中心。

然而,这也带来了一系列的挑战,如交通拥堵、空气污染等。

为了解决这些问题,东京政府采取了一系列措施,如修建地铁和高速公路、推进环保措施等。

除了经济和人口的增长,东京还在文化和艺术方面有着丰富的发展。

东京拥有许多世界级的博物馆、艺术机构和音乐厅,吸引了来自世界各地的艺术家和文化活动。

此外,东京还有许多传统的文化节庆活动,如樱花节和神踊祭,吸引着成千上万的游客。

总之,东京是一个充满活力和发展潜力的城市。

通过不断的创新和改革,东京将继续成为一个繁荣的经济和文化中心。

然而,同时也需要解决一系列的问题,如城市规划、环境保护和社会福利等。

只有通过全社会的努力和合作,东京才能实现可持续发展和共同繁荣。

都市圈化:日本经验的借鉴和中国三大都市圈的发展一、论文报告标题1. 都市圈化与城市经济发展2. 日本都市圈化的历程及其启示3. 中国三大都市圈的形成与发展4. 都市圈化对区域经济协调发展的影响5. 都市圈化下的城市规划与管理二、论文报告正文1. 都市圈化与城市经济发展都市圈化是一种城市空间结构的调整与优化,是城市网络的形成,是跨越城市间沟壑的桥梁。

都市圈是一种新兴的城市空间形态,是区域经济的核心,对于城市经济的发展有着重要的影响。

都市圈化可以推动城市规模经济和城市网络效应的形成,为产业和资本的集聚提供更为广阔的舞台,缩短城市间的距离,降低信息传递和交易成本,提高经济效率,推动城市经济由单一市场到多重市场的转变。

2. 日本都市圈化的历程及其启示日本的都市圈化历程可以追溯到20世纪中叶,随着工业和交通的快速发展,日本的城市开始向周边区域扩张,形成了多个都市圈。

在都市圈化的过程中,日本不仅规划了大量的城市功能和产业布局,而且实施了一系列的城市政策,如土地利用政策、住宅政策、交通政策和环境政策等,使得都市圈化得以顺利进行。

日本都市圈化的成功经验为其他国家提供了借鉴,如加强区域合作、整合交通网络、优化城市规划和产业布局、建立统一的城市管理体系等。

3. 中国三大都市圈的形成与发展中国是世界上都市圈化最快速、最为迅猛的国家之一,以北京、上海、广州为代表的三大都市圈已经成为中国经济的新增长极。

三大都市圈的形成是由于政策引导和经济增长的需要,随着城市化进程的加快和经济结构的转型,这三大都市圈在地域范围和功能定位上的差异也日益明显。

在都市圈化的发展过程中,需要加强地方政府之间的协调和合作,优化产业结构和空间布局,增加公共服务设施和城市基础设施建设,完善城市管理体系。

4. 都市圈化对区域经济协调发展的影响都市圈作为一个新型的经济空间单元,对于区域经济的协调发展有着重要的影响。

都市圈化可以促进城市之间的经济联系和互动,提高区域经济的贡献率和配比率,推动区域内的产业集群化和专业化,创造和扩大就业机会。

日本三大城市群的发展镜鉴导读日本三大城市群东京圈、关西圈和名古屋圈正朝城市化更高层次发力:即通过提升城市国际化、信息化、循环化和便利化水平,保持和进展其在国际城市竞争中的优势;同时,以新型快速交通为纽带,实现三大城市群高度融合和优势互补,共同参加国际竞争。

横滨港又称东京的外港,是东京湾六大港口之一。

横滨距东京约30公里,最初只是一个小渔村。

1859年,横滨港成为日本对外贸易门户最早开放的港口,横滨以港兴城,进入城市化快速进展轨道,标志着以东京湾(江户湾)为依托的东京大城市群建设真正拉开帷幕。

一百多年时间里,由一都三县(东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县)构成的东京圈,完成了人口、产业、资本的大规模聚集,形成了由东京、横滨、川崎、千叶、船桥、埼玉等大城市和市原、木更津、君津等工业重镇,以及若干中小城市组成的大城市群。

到1955年,东京圈人口即已超过纽约,成为世界上人口最多的大城市群,现在人口规模约3800万。

在经济体量上,据2023年底的统计,2023年东京圈的GDP为1.6167万亿美元,比韩国全国GDP 总量(1.4170万亿美元)还高,位列世界第一(其次为纽约大城市群,1.4034万亿美元;第三为洛杉矶大城市群,为8604亿美元)。

如今,日本三大城市群东京圈和关西圈(大阪府、京都府、兵库县、奈良县)、名古屋圈(爱知县、岐阜县、三重县)正朝城市化更高层次发力:即通过提升城市国际化、信息化、循环化和便利化水平,保持和进展其在国际城市竞争中的优势;同时,以新型快速交通为纽带,实现三大城市群高度融合和优势互补,共同参加国际竞争。

一、国际化是大城市群“助推器”和“标配”举目四望,横滨市内有很多风格各异的西洋建筑,也有全日本最大的中华街,东西方文化在这里交相辉映,和谐共处。

国际化是日本大城市群进展的“助推器”和“标配”。

以东京圈为例,其国际化程度在横向上仍落后于纽约和伦敦,但若纵向比较,则可见其飞跃式进展。

高二地理常见案例分析总结地理是一门综合性科学,通过对地球表层的各种现象、过程和相互关系进行研究,揭示地球的运动规律和物质能量循环的规律,以及人类活动对自然环境的影响和人地关系的演变。

在高中地理教学中,常常通过案例分析的方式来深入了解和探讨地理知识。

下面将对高二地理常见案例进行分析和总结。

一、人口与城市发展人口与城市发展是地理教学中的重要内容之一,也是高二地理常见案例的研究对象之一。

在人口与城市发展方面,有以下几个常见案例:1. 中国城市化进程中国是世界上人口最多的国家之一,随着工业化和城市化进程的加快,我国城市人口不断增加。

通过对中国城市化进程的案例分析,可以了解我国城市化的特点、影响因素以及带来的环境和社会问题等。

2. 印度孟买的城市化问题印度孟买是世界上人口密度最高的城市之一,面临着严重的城市化问题。

通过对孟买城市化问题的分析,可以了解发展中国家城市化的挑战和问题,以及在城市化过程中如何解决交通、环境、住房等方面的困难。

3. 东京都市圈的发展东京都市圈是世界上最大的都市圈之一,拥有庞大的人口和发达的经济。

通过对东京都市圈的发展历程进行案例分析,可以了解发达国家城市化的特点和模式,以及城市化对经济、社会和环境的影响。

二、环境问题与可持续发展环境问题与可持续发展是地理教学中另一个重要的研究方向,也是高二地理常见案例的研究对象之一。

在环境问题与可持续发展方面,有以下几个常见案例:1. 雾霾问题的成因与治理雾霾问题是当今社会面临的重要环境问题之一,对人体健康和经济发展都带来了严重的影响。

通过对雾霾问题的成因和治理措施进行案例分析,可以了解大气污染和能源结构调整等环境问题背后的原因和解决方案。

2. 巴西亚马逊雨林的保护与利用巴西亚马逊雨林是世界上最大的热带雨林之一,具有重要的生态功能和经济价值。

通过对亚马逊雨林的保护与利用进行案例分析,可以了解热带雨林保护的重要性,以及如何平衡保护与利用的关系。

3. 非洲草原的退化与恢复非洲草原是世界上重要的生态系统之一,但由于人类活动和气候变化等原因,面临着严重的退化和破坏。

东京城市发展形态及交通结构东京是日本的首都,是世界级的大城市,是日本政治、经济和文化的中心,其交通服务始终与城市发展紧密相连,逐步走向国际化。

一、东京城市发展形态(一)土地与人口东京都的行政区域东京作为行政区被称为“东京都”,包括三大部分,即东京23区、多摩地区、太平洋的伊豆群岛等岛屿。

如果以东京为核心,30公里为半径,包括附近的千叶、琦玉、神奈川3县,则构成日本最大的城市圈——“东京圈”。

到2000年,“东京圈”已发展到70公里半径范围,包括茨城县、枥木县、群马县、山梨县在内的一都七县。

2000年白天从各地流往东京都的人数,东京圈“一都七县”示意图东京圈占地万平方公里,比北京城市圈面积稍小,但总人口达到3400万。

中心城区东京都人口密度每平方公里5736人,是日本所有辖区人口最稠密的地区,并且昼夜人口极不平衡,白天人口是夜间人口的倍多。

随着城市中心区发展、地价增加等原因,东京23区常住人口呈下降趋势,白天人口呈增加趋势,这种情况缓解了城市中心区压力,但同时也增加了通勤高峰期城市交通压力。

(二)经济发展水平东京圈人均国内生产总值高达5万美元,金融业和商业发达。

日本的主要公司都集中在东京素有“东京心脏”之称的银座。

东京霞关一带还聚集着国会议事堂、最高裁判所和外务省、通产省等内阁所属政府机关。

各种文化机构也密集于此,其中有全国80%的出版社和设备先进的国立博物馆、西洋美术馆、国立图书馆等。

东京的大学占日本全国大学总数的三分之一,就读的学生则占全国大学生总数的一半以上。

东京作为一个国际大都市,还经常举办各种国际文化交流活动,如东京音乐节和东京国际电影节等。

二、东京交通结构规划(一)东京轨道交通网络结构大规模的市郊铁路系统。

东京都市圈轨道交通里程为公里,其中包括超过1900公里的铁路系统,连接东京都周围的神奈川、琦玉、千叶三县。

同时,短编组的城市型列车建立起便利的城市中心地区与郊区之间的联系,联合大规模的铁路系统实现了通勤交通。

国研丨东京都市圈的发展模式、治理经验及启示日本是世界上最早提出“都市圈”概念,并且对都市圈进行统一规划和跨区域联合治理的国家,在都市圈发展与治理方面积累了非常丰富的经验。

这其中,以东京都为主要核心城市的“东京都市圈”最具代表性。

对东京都市圈的界定有狭义和广义之分。

狭义的东京都市圈是指东京都及周边的崎玉、千叶、神奈川(即“一都三县”),面积1.34万平方公里(占全国3.5%),人口规模4000多万(占全国约1/3),经济总量接近全国一半,城市化率超过90%。

广义的东京都市圈又称“首都圈”,是在“一都三县”的基础上加入茨城、枥木、群马及山梨等四县(即“一都七县”),总面积达3.69万平方公里(占全国9.8%)。

本报告着眼于更大范围的“一都七县”进行分析。

东京几乎是从战后的废墟上重建而成,在不到半个世纪内发展成为日本政治、经济、文化、教育和科技创新中心,也成为与伦敦、巴黎、纽约相齐名的世界城市,并带动了整个日本首都圈的繁荣。

东京都市圈发展和治理的借鉴意义,不仅在于它已达到的领先规模和发达水平,更在于其集约化、多核心的发展模式和政府主导型的治理机制(这不同于传统的欧美大都市区),还在于其饱经日本经济和社会跌宕起伏的历史演变而始终保持较强的国际竞争力。

东京都市圈的发展历程及特点东京的历史源远流长,其作为日本的政治和经济中心最早可追溯到四百多年前德川幕府时期的江户时代,并于1868年正式成为日本首都。

尽管在1920年东京已是一个拥有330万人口和35个区县的工业化大城市,但真正以都市圈模式开始发展始于战后复兴阶段的20世纪50年代初。

从日本经济社会发展的关键阶段和日本政府的五轮首都圈规划来看,东京都市圈的发展主要经历了三个历史时期,并表现出各具特色的发展特点,最终形成了当前“多核心、多圈层”的区域空间结构和高度互补的城市功能布局。

(一)经济高速增长背景下以控制规模、开发新城为主要特征的都市圈雏形期(20世纪50年代至70年代初)经历了近10年的战后复兴,整个日本经济从20世纪50年代中期进入了高速增长阶段。

⽇本的三⼤都市圈整备⽇本的三⼤都市圈整备刘昌黎1.三⼤都市圈整备三⼤都市圈整备⾸先是从东京圈即⾸都圈整备开始的,1958年,⽇本政府制定了⾸都圈整备的第⼀次基本计划,其后到1999年共制定了5个⾸都圈整备基本计划;近畿圈整备是从1965年开始的,到1988年共制定了4个近畿圈整备基本计划;中部圈整备是从1968年开始的,到1988年共制定了3个中京圈整备基本计划。

上述计划虽然都是指导性计划,不是指令性计划,但其实施不仅使三⼤都市圈特别是东京圈⼈⼝过密和产业过度集中的趋势得到了⼀定程度的缓解,⽽且还取得了⼀定的成效。

2.⾸都圈整备⾸都圈整备是根据1956年制定的《⾸都圈整备法》⽽实施的,整备的⾏政机构是国⼟审议会⾸都圈整备特别委员会,第⼀次计划制定于1958年7⽉,当时的对象地区是以东京市中⼼为圆⼼的半径100公⾥以内的范围。

从1968年的第⼆次计划起,对象地区就改为包括东京都、埼⽟县、千叶县、神奈川县、茨城县、枥⽊县、群马县和⼭梨县的1都7县,其⾯积为36 884平⽅公⾥,占全国总⾯积的9.8%。

关于⾸都圈⼈⼝规模,第⼀次计划的⽬标是1965年2 660万⼈,第⼆次计划的⽬标是1975年3 310万⼈,第三次计划的⽬标是1985年3 800万⼈,第四次计划的⽬标是2000年4 090万⼈,第五次计划的⽬标是2011年达到4 190万⼈后转为减少,2015年将减少为4 180万⼈。

由上述可见,⾸都圈的⼈⼝⾮但没有因整备⽽减少,反⽽越来越多了。

1995年,⾸都圈的实际⼈⼝为4 040万⼈,占全国的32.2%。

3.第五次⾸都圈整备基本计划第五次⾸都圈整备基本计划是1999年3⽉制定的,计划期间为1999-2015年,其基本内容如下:(1)⾸都圈应该发挥的作⽤⾸都圈应该发挥的主要作⽤是:维持⽇本国际竞争⼒,增强⽇本经济社会活⼒;⽀援国内外的各种联合活动;重视⾃然环境,创造环境协调型的地域结构和⽣活⽅式;形成安全⽽舒适的⽣活空间,确保4 000万市民的美好⽣活。