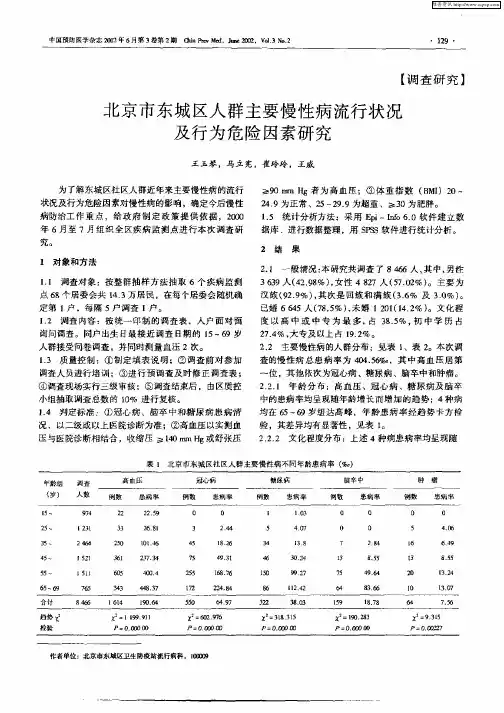

北京社区人群脑卒中疾病监测及流行病学特点分析

- 格式:pdf

- 大小:627.23 KB

- 文档页数:3

最新:中国脑卒中变化趋势和特点(全文)在过去的近30年中,我国脑卒中患病率明显上升,目前我国脑卒中现患人数高居世界首位;我国脑卒中发病率呈显著上升趋势,与发达国家降低趋势相反。

随着人口老龄化程度的持续加深,脑卒中相关危险因素控制欠佳等问题持续存在,脑卒中导致的疾病负担在我国呈现日益加重的趋势。

相关研究估计,2030年我国脑卒中的发生率将比2010年增加约50%。

为了应对沉重的脑卒中疾病负担,我国各级政府、医疗单位、科研院校和各类学术组织投入了大量资源进行脑卒中防治研究。

本文对近15年我国脑卒中流行病学趋势和疾病特点研究进行了系统回顾,旨在为我国脑卒中防治提供参考数据。

1、我国脑卒中流行病学现状和趋势1.1 发病率全球疾病负担研究(GBD)数据显示,2005年—2019年15年间,我国缺血性脑卒中发病率由117/10万上升至145/10万,出血性脑卒中发病率由93/10万下降至45/10万(图1a);尽管我国缺血性脑卒中和出血性脑卒中发病率呈现不同的变化趋势,但总体而言,中国脑卒中发病率持续高于全球平均水平和英美日等发达国家同期水平(图1b)。

1.2 患病率GBD数据显示2005年—2019年15年间我国脑卒中患病率与美国和日本接近,远高于英国同期水平(图1c);我国缺血性脑卒中患病率整体呈上升趋势,由1044/10万上升至1256/10万,而出血性脑卒中患病率时间趋势较为平稳,由2005年的253/10万下降至2019年的215/10万。

1.3 死亡率GBD数据显示2005年—2019年全球脑卒中死亡率总体呈现下降趋势,但中国脑卒中死亡率远高于英美日等发达国家同期水平(图2a)。

我国缺血性脑卒中死亡率自2005年的71/10万下降到2019年的62/10万;出血性脑卒中死亡率自111/10万下降到60/10万(图2b)。

1.4 伤残调整寿命年(DALY)率DALY是衡量疾病整体负担的综合指标,包含疾病导致死亡损失的健康生命年和导致伤残损失的健康生命年。

脑卒中情况汇报脑卒中,俗称中风,是一种常见的急性脑血管疾病,是指脑血管突然发生破裂或闭塞,导致脑部局部缺血缺氧,从而引起脑细胞损伤和功能障碍的一种疾病。

脑卒中的发病率和死亡率在全球范围内都居高不下,给患者及其家庭带来了巨大的痛苦和负担。

因此,对脑卒中的情况进行汇报,对于了解该疾病的发病情况、流行病学特点、防控措施等方面具有重要意义。

一、发病情况。

据统计,脑卒中是目前全球范围内导致死亡和致残的主要疾病之一。

每年全球有数百万人死于脑卒中,而且脑卒中的患病率呈现年轻化的趋势,中青年人群中脑卒中的发病率逐年上升。

在我国,脑卒中的患病率和死亡率也居高不下,给国家的医疗卫生系统带来了巨大的负担。

二、流行病学特点。

脑卒中的发病具有一定的流行病学特点,主要包括年龄、性别、遗传因素、生活方式等方面。

首先,脑卒中的发病年龄呈现年轻化趋势,中青年人群中的发病率逐年上升,这与现代社会的高压生活、不良生活习惯等因素有一定关系。

其次,脑卒中的发病在不同性别之间也存在一定的差异,男性患者的发病率明显高于女性。

此外,遗传因素也是脑卒中的重要发病因素之一,家族史阳性的患者更容易患上脑卒中。

最后,不良的生活方式,如高脂高盐饮食、缺乏运动、吸烟酗酒等也是导致脑卒中发病的重要因素。

三、防控措施。

针对脑卒中的发病情况和流行病学特点,我们需要采取一系列的防控措施,以降低脑卒中的发病率和死亡率。

首先,加强健康教育,提倡健康生活方式,如合理饮食、适量运动、戒烟限酒等。

其次,加强对高危人群的筛查和干预,及早发现患者,进行规范治疗,降低发病风险。

此外,提高医疗水平,加强急性期脑卒中的救治工作,提高患者的生存率和生活质量。

最后,加强科学研究,探索脑卒中的发病机制和防控策略,为预防和治疗脑卒中提供更多的科学依据。

综上所述,脑卒中是一种常见的急性脑血管疾病,具有较高的发病率和死亡率。

了解脑卒中的发病情况和流行病学特点,采取科学有效的防控措施,对于降低脑卒中的发病率和死亡率具有重要意义。

脑卒中流行状况及其防控策略脑卒中因其高发病率、高死亡率和高致残率,给社会和家庭均带来了沉重的经济负担。

近年经济发达国家脑卒中的发病率、死亡率存在一定下降趋势,而在中低收入国家却持续上升[1]。

近年来,脑血管病在我国已升至首位疾病死亡原因[2]。

因此,了解我国脑卒中的流行现状,并依此制定符合我国国情的防控策略是当前的一项重要工作。

一、我国脑卒中的流行病学现状"十二五"期间,在国家科技部科技支撑计划课题和国家卫生和计划生育委员会疾病预防控制局的支持下,由北京市神经外科研究所(全国脑血管病防治研究办公室)牵头,联合中国疾病预防控制中心慢病中心,2013年首次完成我国规模最大并有全国代表性的脑血管病流行病学专项调查(National Epidemiological Survey of Stroke in China, NESS-China)。

此次专项调查在全国疾病监测系统的现场开展,包括了全国31个省(自治区、直辖市)的157个县(区),最终完成调查的全年龄组人群约60万人。

2013年,NESS-China是我国首次方法规范、标准统一、质控严格并具有全国代表性的脑卒中现况调查,填补了我国脑卒中流行病学数据的空缺。

此次调查结果对制定适合我国国情的脑卒中防控策略提供了科学的数据支持。

(一)患病率此次调查结果的脑卒中患病率采用时点终生患病率(point lifetime prevalence),患病时点确定为2013年8月31日24时。

所有在此时点之前发生过脑卒中,并到此时间点仍然存活者均应计入患病率统计。

调查结果显示,全国20岁以上成年人脑卒中患病粗率为1 596.0/10万;加权率为1 114.8/10万。

男性脑卒中患病粗率和加权率分别为1 768.7/10万和1 222.2/10万。

女性脑卒中患病粗率和加权率分别为1 426.2/10万和1 005.7/10万。

缺血性脑卒中患病粗率和加权率分别为1 241.1/10万和854.5/10万;脑出血患病粗率和加权率分别为252.3/10万和191.9/10万;蛛网膜下腔出血患病粗率和加权率分别为70.1/10万和48.6/10万[3]。

脑卒中筛查调研报告总结脑卒中是一种临床常见的疾病,也是一种严重的健康问题。

为了及时发现患者的脑卒中风险,许多机构和研究团队开展了脑卒中筛查调研。

本报告对脑卒中筛查调研进行总结,以期为临床实践提供参考。

首先,脑卒中筛查调研的目的是早期发现脑卒中风险人群,对其进行干预和管理。

调研结果显示,脑卒中的高风险因素包括高血压、高血脂、糖尿病、肥胖等。

因此,调研团队采用多种方法对这些高风险人群进行筛查,包括血液检测、体格检查、问卷调查等。

在调研方法方面,血液检测是最常用的筛查方法之一。

通过检测血压、血脂、血糖等指标,可以评估患者的脑卒中风险。

体格检查可以通过测量身高、体重、腰围等指标,评估患者的肥胖情况。

问卷调查可以通过询问患者的生活习惯、家族史等,了解患者的脑卒中风险因素。

同时,调研团队还进行了影像学检查,包括颅脑CT、MRI等,以了解患者的脑部情况。

调研结果显示,脑卒中筛查的效果优于传统的临床诊断方法。

通过对高风险人群的筛查,可以提前发现并干预患者的脑卒中风险,减少发病率和死亡率。

此外,通过筛查还可以发现一些隐藏的高风险因素,进一步指导患者的干预和管理措施。

然而,当前的脑卒中筛查调研还存在一些问题和挑战。

首先,筛查方法的选择需要根据不同人群和不同环境进行调整。

对于高风险人群,可以采用较为敏感的筛查方法;而对于一般人群,可能需要更具有可操作性和广泛适用性的筛查方法。

其次,调研过程中的样本选择和数据收集需要更加严谨,以保证调研结果的有效性和可靠性。

此外,脑卒中筛查调研需要与临床实践相结合,形成一体化的管理体系。

综上所述,脑卒中筛查调研是一项十分重要且有价值的研究工作。

通过采用多种方法对高风险人群进行筛查,可以早期发现脑卒中风险,及时进行干预和管理。

然而,当前的调研仍存在一些问题和挑战,需要进一步改进和完善。

相信随着科技的发展和研究的深入,脑卒中筛查调研将为脑卒中的预防和管理提供更好的支持。

中国脑卒中流行概况脑卒中具有发病率高、致死率高和复发率高等特点,2008年公布的中国居民第三次死因抽样调查显示,脑血管病是中国国民第一位死亡原因[1]。

世界卫生组织MONICA研究表明,中国脑卒中发生率正以每年8.7%的速度上升[2]。

脑卒中严重危害人民群众的生命健康和生活质量,给患者及其家庭和社会带来沉重的疾病负担,已经成为我国重大的公共卫生问题。

本文就脑卒中流行情况及主要危险因素进行综述。

标签:脑卒中;流行病学;危险因素中国卒中协会2015年首次发布的中国卒中流行报告显示[3],目前我国每年新发脑血管病患者约270万,每年死于脑血管病的患者约130万,每12秒就有一人发生脑卒中,每21秒就有人死于脑卒中,脑卒中是中国居民第一位死因。

脑卒中给中国造成的经济负担每年高达400亿元,且呈上升趋势。

研究证据表明,80%以上的脑卒中是可以通过控制危险因素来实现早期预防的[3]。

掌握脑卒中发病率、患病率、死亡率,进行脑卒中疾病负担研究,了解脑卒中分布规律,可以为进行优先控制提供重要依据。

探索脑卒中危险因素,进行分级管理,提高公众对危险因素的知晓率,是实现脑卒中三级预防的重要手段。

1 脑卒中流行情况1.1 脑卒中患病率:中国卫生服务调查四次调查结果显示,中国脑血管病患病率呈上升趋势,城市地区脑血管病患病率高于农村地区,但城乡差异近年来基本消除[4](图1)。

2015中国脑卒中大会上中国工程院王陇德院士等公布了中国31省市60余万居民进行的流行病学调查结果[5],中国40岁以上居民的脑卒中患病率为2.37%。

随着年龄增长脑卒中患病率大幅上升(图2)。

研究还发现,男性比女性脑卒中患病率更高(1.23:1.00),郊区居民脑卒中患病率高于城市居民(2.5% vs 2.2%)。

1.2 脑卒中发病率:据统计[6],2010年中国缺血性脑卒中年龄标化发病率为240.58/10万(95%CI 178.00~310.63),出血性脑卒中年龄标化发病率为159.81/10万(95%CI 117.90~211.92)。

中国60万人群脑血管病流行病学抽样调查报告概述随着中国人口老龄化程度的不息加深,脑血管病已成为影响中国公共卫生的重要疾病之一。

为了解中国60万人群脑血管病的流行病学状况并制定相应的预防策略,我们进行了一项大规模的抽样调查。

本报告旨在介绍该调查的主要发现,并为防控脑血管病提供科学依据。

调查方法我们选择了中国不同地区的15个省市作为调查对象,分别为东部地区、中部地区和西部地区。

通过多级分层抽样的方法,我们共选取了60万名参与者进行调查。

我们接受个人面访的方式,包括病史询问、生活方式调查、体格检查和试验室测试。

参与者的年龄范围在40岁以上,性别比例大致相等。

调查结果1.患病率通过调查结果统计,我们发此刻中国60万人群中,脑血管病的患病率为10%。

其中卒中患病率为7%,脑出血患病率为3%。

不同地区之间的患病率存在一定的差异,东部地区高于中部和西部地区。

通过年龄分层分析发现,60岁及以上人群的脑血管病患病率显著高于40至59岁人群。

2.影响因素调查结果显示,高血压是脑血管病的主要危险因素。

高血压患者的脑血管病患病率明显高于非高血压患者。

其他影响因素还包括高血脂、吸烟、饮酒过量、糖尿病和肥胖等。

此外,高龄、男性和家族史也与脑血管病的发病风险增加相关。

3.预防措施建议鉴于上述调查结果,我们给出以下预防措施建议:(1)加强对高血压的管理:重视血压监测,尽早发现高血压并进行有效的治疗。

(2)改善生活方式:乐观推广健康饮食、适量运动和戒烟等健康生活方式,缩减危险因素的存在。

(3)普及健康教育:通过开展健康教育活动,提高大众对脑血管病的认知,增强预防意识。

(4)加强医疗资源建设:提高脑血管病的诊断和治疗技术水平,加大对脑血管病的探究和投入。

结论本次中国60万人群脑血管病流行病学抽样调查为我们提供了详尽的信息,揭示了脑血管病在中国的流行状况。

调查结果表明,脑血管病患病率高,高血压是主要影响因素。

基于这些发现,我们提出了相应的预防措施建议,期望能够引起各级政府和大众的重视,共同努力降低脑血管病的发病率,提高国民健康水平依据中国60万人群脑血管病流行病学抽样调查的结果,我们可以得出以下结论:脑血管病在中国的患病率较高,其中高血压是主要的危险因素。

不同人群脑卒中风险感知的研究综述摘要:本文就风险感知概念、理论模型及在不同人群中脑卒中风险感知的研究现状进行综述,以探讨不同人群脑卒中风险感知的特点及影响因素,为今后开展相关领域研究提供参考依据。

关键词:脑卒中;风险感知;综述《中国死因监测数据集2019》调查显示[1],2019年我国缺血性脑卒中发病率为1700/10万、出血性脑卒中发病率为306/10万,其中发病人群逐步呈年轻化的趋势,尤其年龄低于70岁的脑卒中患者比例持续增加。

此外,存在脑卒中史的幸存者中,约75%的病人会遗留躯体功能障碍,严重影响生活质量[2]。

因此,个体风险感知水平的提高,有助于自身提前注意脑卒中风险因素,改变影响自身健康的不良行为或生活习惯,从而降低脑卒中的发病率、死亡率和致残率[3]。

目前,国内有关脑卒中风险感知相关研究仍处于起步阶段,鲜有针对不同人群脑卒中风险感知情况进行分析和总结,因此,本研究旨在探寻讨论不同人群脑卒中风险感知的研究情况,为今后开展相关研究提供参考。

1.风险感知的概念及理论模型风险感知(PerceivedRisk)一词,最早是由哈佛大学的Bauer教授于1960年从心理学延伸出来的心理学词汇,主要用于描述消费者对于自身消费时所存在的潜在消费风险的认识。

后于1967年,由学者Cox将感知风险的概念予以具体化的说明,并认为风险感知应包括决策结果的不确定性及因错误决策导致后果的严重性[4]。

在不同领域人们对于风险感知的理解不同,Slovic[5]学者在心理学角度认为:风险感知是消费者通过主观理解后自身加工产生客观风险,风险源自于内在感受。

郭丽婷认为风险感知是指个体对于外界中存在的各种现实风险的感受、反映与思考[6]。

王刚和宋锴业[7]在环境学领域认为环境风险感知强调大众面对客观环境风险时的直观判断和主观感受。

1990年美国学者Blalock等[8]对直肠癌患者风险感知的现状研究使得风险感知一词逐渐进入健康领域与医学领域,他认为风险感知是患者对于疾病易感性的一种主观判断。

甘州区火车站社区卫生服务中心社区卫生诊断报告社区卫生服务是以社区健康促进为基础,控制危险因素为基本手段的“综合防治"模式,具有前瞻性、可行性和正确性.为掌握社区居民健康状况及其有害健康的危险因素,了解本社区威胁人群健康的主要慢性非传染性疾病的现状和其他有关情况,找出辖区的主要公共卫生问题,为制定社区疾病控制和健康促进策略与措施提供依据以及今后开展社区慢性病综合防治及其效果评价提供本底资料,提高社区居民健康水平,我中心组织社区责任医生对社区内人群进行了调查,收集资料,并进行整理和分析。

现将我社区诊断情况报告如下:一、相关资料来源1、社区基本资料:街道、居委会、.2、患病资料来源于本社区服务中心的统计资料、对居民的健康调查、老年人免费健康体检、妇女病普查、儿童预防保健。

3、居民危险因素和不良习惯来源于健康档案资料和通过对社区居民的随访调查。

二、辖区基本情况火车站社区卫生服务中心位于张掖市火车站向南200米处,共有5333户,总人口数18375人(其中农业人口17848人),外来人口200余人,辖区内有部分居民长期外出打工,故人户分离现象占有一定比例。

各村设有社区居民健身场地。

辖区内目前有小学2所,幼儿园2所。

机关单位事业单位10余家、工厂余家.宾馆、酒店、商店等300余家.医疗单位:社区卫生服务中心1家、社区卫生服务站6家,医务人员共48人,社区责任医生11人,负责辖区内居民公共卫生服务、基本医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等服务。

通过上门随访服务、农民免费健康体检、妇女病普查等取得的资料,中心已建立家庭健康档案5333户,建档率100%,建档人数:17848人,其中60岁以上老年人建档2728人,60岁以上老年人建档率100%。

三、人文状况辖区总户数5333户,总人口数17848人,其中男性8971人,女性8877人,育龄妇女4869人,0-7岁917人,35岁以上10443人,60岁以上2728人。

浅谈脑卒中社区一级预防作者:薛丽萍来源:《今日健康》2015年第02期【摘要】介绍脑卒中的危险因素,对脑卒中高危人群积极进行一级预防,可降低疾病的发病率、致残率、死亡率,应重视加强开展一级预防。

【关键词】脑卒中危险因素社区一级预防脑卒中是由各种诱发因素引起的脑血管闭塞或破裂,从而造成急性脑血液循环障碍和脑组织功能结构损害的一种疾病。

具有发病率、致残率和死亡率高的特点,是世界范围内死亡率居第3位,成人致残率最高的疾病[1]。

据统计,我国每年新发脑卒中约200万人,且发病率正以每年8.7%的速率上升,比美国高出一倍,残障率高达75%,其中40%为重度致残[2]。

我国居民第3次死因抽样调查结果显示,脑卒中已成为我国国民第1位死亡原因,病死率高于欧美国家4-5倍[3]。

脑卒中不仅严重影响着患者的生命健康和生活质量,而且给家庭、社会带来了沉重负担。

据估计,脑卒中给我国每年带来的社会经济负担高达400亿。

大部分卒中患者一旦发病,有效的治疗十分有限,因此脑卒中的预防已成为国内外医学界关注的重点健康话题。

从流行病学角度看,只有一级预防才能降低疾病的人群发病率,所以应重视加强开展一级预防。

1 脑卒中一级预防的概念及危险因素一级预防亦称病因预防,是在疾病未发生时针对致病因素(或危险因素)采取措施,也是预防疾病和消灭疾病的根本措施。

脑卒中社区一级预防是指通过早期改变人群不良的生活方式,促使人们积极主动的控制各种危险因素,从而达到脑卒中不发病或推迟发病的目的。

脑卒中的危险因素[4]包括①不可改变的危险因素,如年龄、性别、种族、遗传因素等,②明确的可以改变的危险因素,如高血压、糖尿病、吸烟等,③欠明确的或潜在可改变的危险因素,如肥胖、缺乏体育锻炼、膳食营养等。

明确和了解脑卒中危险因素对预防卒中至关重要。

2 一级预防的措施健康教育是脑卒中一级预防干预的主要措施,通过健康教育使人群获得脑卒中预防知识、了解脑卒中的危险因素、危害以及如何预防,从而降低脑卒中的发病率。

《中国脑卒中防治报告》概要一、概述脑卒中,又称中风,是一种急性脑血管疾病,具有极高的发病率、致残率和死亡率,对全球公共卫生构成了严峻挑战。

在我国,随着人口老龄化的加剧和生活方式的变化,脑卒中已经成为威胁国民健康的主要疾病之一。

为了全面了解和掌握我国脑卒中的流行状况、防治现状和存在问题,推动脑卒中防治工作的科学开展,我国卫生健康部门组织专家编写了《中国脑卒中防治报告》。

本报告基于大量的流行病学调查、临床研究和实践经验,系统地梳理了我国脑卒中的流行病学特征、危险因素、预防策略、治疗方法和康复护理等方面的信息。

报告不仅展示了我国在脑卒中防治领域所取得的成就,也指出了当前存在的问题和不足,提出了针对性的建议和措施。

1. 脑卒中定义及其在中国的重要性脑卒中,亦称为中风,是一种急性脑血管疾病,主要由于脑部血管突然破裂或阻塞导致血液无法流入大脑,进而引发脑组织损伤。

脑卒中分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中两种类型,前者更为常见,约占全部脑卒中的7080。

缺血性脑卒中是由于脑部血管阻塞,导致脑部缺氧和营养不足,而出血性脑卒中则是由于脑部血管破裂,血液流入脑组织,引起脑压升高和脑组织损伤。

在中国,脑卒中已经成为一个严重的公共卫生问题,其重要性不容忽视。

据统计,脑卒中是中国居民的第一位死亡原因,也是中国成年人残疾的首要原因。

每年新发脑卒中患者约200万人,其中7080的患者因为残疾而不能独立生活。

脑卒中的发病率、死亡率和致残率均随年龄增长而上升,40岁以上人群发病风险急剧上升。

脑卒中不仅给患者的身心健康带来巨大痛苦,也给家庭和社会带来沉重的经济负担。

加强脑卒中的防治工作,提高公众对脑卒中的认识,降低脑卒中的发病率、死亡率和致残率,已经成为中国卫生健康工作的重中之重。

《中国脑卒中防治报告》旨在全面分析中国脑卒中防治的现状和挑战,提出有效的防治策略和建议,以期为中国脑卒中的防治工作提供科学依据和行动指南。

通过本报告的推广和实施,我们期待能够降低脑卒中的发病率、死亡率和致残率,提高患者的生活质量,减轻家庭和社会的经济负担,推动中国卫生健康事业的持续发展。

脑卒中病案分析实验报告脑卒中,即中风,是一种常见且危险的疾病,严重的情况下可能导致死亡或造成严重的残疾。

针对脑卒中病案进行分析,旨在帮助医生和研究人员更好地了解这种疾病并为患者提供更有效的治疗和护理。

本次病案分析报告基于一名51岁的男性患者,他于过去的一周内出现了右侧肢体无力和言语失常的症状。

根据病史和临床表现,初步诊断为左侧中大脑动脉梗死性卒中。

首先,进行了详细的病史采集和体格检查。

病史显示该患者长期高血压,有吸烟和饮酒史,并伴有高血脂和肥胖。

体格检查发现患者脸部右侧抽搐,右上肢肌力减弱,右侧口眼歪斜。

这些表现与梗死性卒中的典型特征相吻合。

接下来,进行了一系列的辅助检查。

首先是神经影像学检查,包括脑CT和MRI。

结果显示左侧中大脑动脉分支梗死,与初步诊断相符。

此外,行颅内血管造影,发现左侧大脑中动脉堵塞,进一步证实了疾病的发生机制。

除此之外,还进行了血常规、生化指标、凝血功能等实验室检查,以评估患者的身体状况和相关风险因素。

在明确了诊断和病因的基础上,制定了相应的治疗方案。

首先,采取了急救措施,包括监护患者的生命体征、保持呼吸道通畅以及维持循环稳定。

然后,给予了溶栓治疗,通过静脉注射溶栓药物促使血栓溶解,恢复血液供应,尽快恢复梗死脑区功能。

此外,还应用了抗血小板药物和抗凝治疗,防止再次血栓形成。

针对患者的高血压和高血脂情况,进行了相应的药物干预,以控制血压和血脂水平。

随访观察显示,在治疗后,患者的症状明显改善,右侧肢体运动功能逐渐恢复,言语能力得到改善。

患者在康复期间接受了物理治疗和语言康复训练,以进一步恢复功能。

通过这次脑卒中病案分析,我们可以得到一些结论和启示。

首先,脑卒中的风险与高血压、吸烟、高血脂等生活习惯和健康状况有关。

因此,及时控制这些危险因素对于预防脑卒中非常重要。

其次,急救措施和溶栓治疗对于脑卒中患者的恢复具有重要意义,可以尽快恢复梗死脑区的功能。

最后,康复阶段的物理治疗和语言康复训练也是恢复功能的关键,可以帮助患者重新融入社会。