如何区分注意规定与法律拟制

- 格式:docx

- 大小:18.19 KB

- 文档页数:4

法律拟制和注意规定法律拟制和注意规定是指在立法过程中,制定法律并确定其适用范围和执行方式的过程。

在拟制法律时,需要考虑一系列问题和规定,以确保法律的合理性、公正性和可操作性。

首先,在法律拟制过程中需要充分考虑社会需求和公众利益。

立法应该服务于社会的需要,解决社会问题并保护公众利益。

因此,在法律拟制过程中,应该广泛征求公众意见,听取各方的声音和建议,确保法律的合理性、公正性和公众支持度。

其次,在法律拟制过程中需要考虑法治原则。

法治原则包括合法性、公正性、公共参与和透明度等。

法律应该有明确的法律依据,法律制定应该经过合法程序,法律应该对每个人平等适用,法律拟制过程应该公开透明,社会各界应该有参与其中的机会和权利,以确保法律的合法性、公正性和公信力。

第三,需要保证法律的可操作性和可执行性。

法律应该具备可操作性,即法律的规定应该明确具体,具备可操作性和可执行性,法律执行的方式和程序应该清晰明确,易于执行。

为实现这一目标,法律拟制过程中需要考虑各方的意见和建议,确保法律的可操作性和可执行性。

第四,需要重视法律与其他法律之间的协调性。

法律之间可能存在冲突或者重叠,因此,在法律拟制过程中,需要考虑现有法律的规定和立法目的,确保拟制的法律与现有法律相协调,避免法律之间的冲突和矛盾。

第五,还需要注意法律拟制的效力和效果。

法律规定的效力应该明确,法律规定的范围和适用对象需要明确确定,以确保法律的执行效果和效力。

最后,法律的拟制过程中,还需要注重与实际情况的结合。

法律应该服务于社会和人民群众的实际需要,因此,在法律拟制过程中,需要充分了解和研究实际情况,并根据实际情况确定法律的具体规定和适用范围。

总而言之,在法律拟制和注意规定中,需要充分考虑社会需求和公众利益,遵循法治原则,确保法律的合法性和公正性,保证法律的可操作性和可执行性,注重法律与其他法律之间的协调,关注法律的效力和效果,同时结合实际情况制定法律规定和适用范围。

一、注意规定的概念与特点注意规定是在刑法已作相关规定的前提下 提示司法人员注意 以免司法人员忽略的规定。

注意规定有两个基本特征(1)注意规定的内容没有改变相关规定的内容 只是对相关规定内容的重申 即使不设置这个注意规定 也存在相应的法律适用根据 按基本规定处理 。

如第156条规定“与走私罪犯通谋 为其提供贷款、资金、账号、发票、证明 或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的 以走私罪的共犯论处。

”类似的规定还有第198条第4款“保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件 为他人诈骗提供条件的 以保险诈骗的共犯论处。

” 第310条规定“明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物 帮助其逃匿或者作假证明包庇……犯前款罪 事前通谋的 以共同犯罪论处。

”这些都属于注意规定。

因为 这些行为完全符合刑法总则所规定的共同犯罪的成立条件 即使没有上述法条的规定 对上述行为也应按照共同犯罪论处。

同理 对于刑法没有设立注意规定 但符合共同犯罪成立条件的行为 也应认定为共同犯罪。

例如 刑法第312条规定了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 但没有就事前通谋的情形设立注意规定 但是 根据刑法总则关于共同犯罪的规定 事前通谋 事后窝藏、转移、收购、销售赃物的 也应按事前所通谋的、实行犯所犯之罪的共同犯罪处理。

(2)注意规定只具有提示性 其表述的内容与基本规定的内容完全相同 因此不会导致将原本不符合相关基本规定的行为也按基本规定论处。

换言之 如果注意规定指出“对A 行为应当依甲罪论处” 那么 只有当A行为完全符合甲罪的构成要件时 才能将A行为认定为甲罪。

例如 刑法第163条第1、2款规定了非国家工作人员受贿罪。

该条第3款规定“国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员有前两款行为的 依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

”显然 只有当国家工作人员的行为完全符合刑法第385条所规定的受贿罪的构成要件时 才能以受贿罪论处。

专利法中的“视为”、“被视为”与“不视为”蒋利玮法律解释不需要拘泥于文义,但是为了维护法律尊严,确保法律适用的稳定性,文义解释应当作为法律解释的起点。

“尊重文义,为法律解释正当性的基础。

”1从文义解释的角度,立法者选择的每一个字、词乃至标点符号均应当有其相应的含义,应当得到足够的尊重,没有充分的理由不能轻易突破。

2换句话说,法律解释不能止步于咬文嚼字,但是应当从咬文嚼字开始。

专利法中有2个条款使用了“视为”,3个条款使用了“被视为”,1个条款使用了“不视为”。

那么,这三种不同的表述具体应当如何理解,有何异同之处,存在何种联系,有必要加以探讨。

本文试作分析。

一“视为属于一种拟制,乃明知该事实为甲,但因法的政策上之需要,乃以之为乙而处理之是也。

”3换句话说,如果法律规定:甲视为乙,那么应当理解成两个含义;第一,甲和乙本来并不相同;第二,基于某一特定法律政策或价值考量,法律规定甲乙相同处理。

此即法谚:“拟制反于真实,但代替真实。

”4“视为”是书面用语,如果翻译成日常生活用语,就是“当成”、1王泽鉴:《法律思维与民法实例》,中国政法大学出版社2001年,220页。

2从法官的角度来说,尊重文义,以文义解释作为法律解释的起点,是法官对裁判权力的自我约束,目的在于确保法律适用的稳定性,确保当事人对法律的信赖利益。

3郑玉波:《法彦(一)》,法律出版社2007年,39页。

4郑玉波:《法彦(一)》,法律出版社2007年,39页。

“看作”的意思。

例如,“女人当成男人用,男人当成牲口用”。

前半句可以解释出两个含义:第一,女人和男人本来是不同的。

第二,基于特定的价值考量(时间紧、任务重),女人和男人相同对待。

专利法30条规定,申请人要求优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的,视为未要求优先权。

“未提出书面声明或预期未提交专利申请文件副本的”,有可能已经提出口头声明,或者提出书面声明后未及时提交专利申请文件副本,即申请人有要求优先权的意思表示,并非未要求优先权,但是为了便于行政管理提高审查效率等,将上述情形视为未要求优先权。

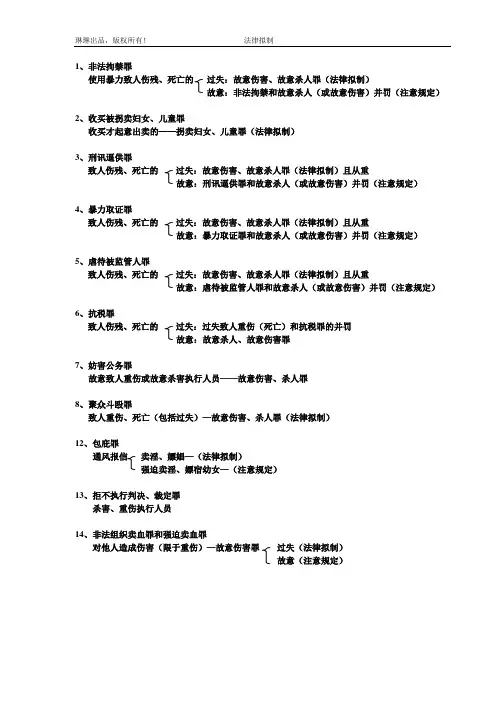

琳琳出品,版权所有!法律拟制

1、非法拘禁罪

使用暴力致人伤残、死亡的过失:故意伤害、故意杀人罪(法律拟制)

故意:非法拘禁和故意杀人(或故意伤害)并罚(注意规定)

2、收买被拐卖妇女、儿童罪

收买才起意出卖的——拐卖妇女、儿童罪(法律拟制)

3、刑讯逼供罪

致人伤残、死亡的过失:故意伤害、故意杀人罪(法律拟制)且从重

故意:刑讯逼供罪和故意杀人(或故意伤害)并罚(注意规定)

4、暴力取证罪

致人伤残、死亡的过失:故意伤害、故意杀人罪(法律拟制)且从重

故意:暴力取证罪和故意杀人(或故意伤害)并罚(注意规定)

5、虐待被监管人罪

致人伤残、死亡的过失:故意伤害、故意杀人罪(法律拟制)且从重

故意:虐待被监管人罪和故意杀人(或故意伤害)并罚(注意规定)

6、抗税罪

致人伤残、死亡的过失:过失致人重伤(死亡)和抗税罪的并罚

故意:故意杀人、故意伤害罪

7、妨害公务罪

故意致人重伤或故意杀害执行人员——故意伤害、杀人罪

8、聚众斗殴罪

致人重伤、死亡(包括过失)—故意伤害、杀人罪(法律拟制)

12、包庇罪

通风报信卖淫、嫖娼—(法律拟制)

强迫卖淫、嫖宿幼女—(注意规定)

13、拒不执行判决、裁定罪

杀害、重伤执行人员

14、非法组织卖血罪和强迫卖血罪

对他人造成伤害(限于重伤)—故意伤害罪过失(法律拟制)

故意(注意规定)。

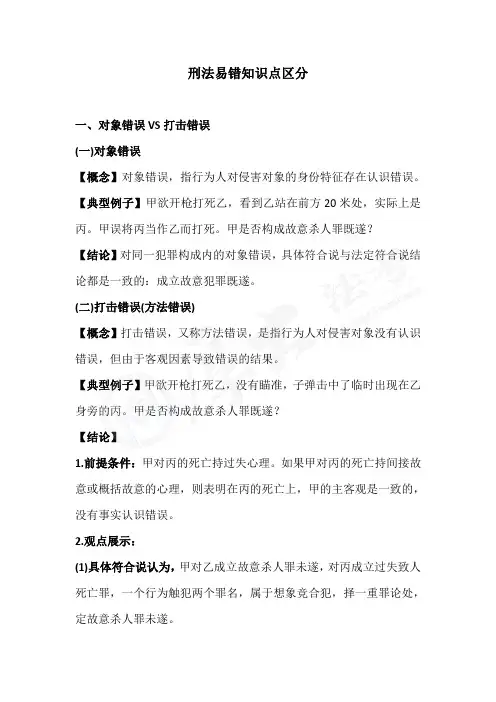

刑法易错知识点区分一、对象错误VS打击错误(一)对象错误【概念】对象错误,指行为人对侵害对象的身份特征存在认识错误。

【典型例子】甲欲开枪打死乙,看到乙站在前方20米处,实际上是丙。

甲误将丙当作乙而打死。

甲是否构成故意杀人罪既遂?【结论】对同一犯罪构成内的对象错误,具体符合说与法定符合说结论都是一致的:成立故意犯罪既遂。

(二)打击错误(方法错误)【概念】打击错误,又称方法错误,是指行为人对侵害对象没有认识错误,但由于客观因素导致错误的结果。

【典型例子】甲欲开枪打死乙,没有瞄准,子弹击中了临时出现在乙身旁的丙。

甲是否构成故意杀人罪既遂?【结论】1.前提条件:甲对丙的死亡持过失心理。

如果甲对丙的死亡持间接故意或概括故意的心理,则表明在丙的死亡上,甲的主客观是一致的,没有事实认识错误。

2.观点展示:(1)具体符合说认为,甲对乙成立故意杀人罪未遂,对丙成立过失致人死亡罪,一个行为触犯两个罪名,属于想象竞合犯,择一重罪论处,定故意杀人罪未遂。

(2)法定符合说认为,甲主观想杀“人”,客观上也杀死了“人”,构成故意杀人罪既遂。

在法定符合说看来,甲只要具有杀人的故意,那么对乙和丙就都具有杀人的故意。

具体而言,甲对乙构成故意杀人罪未遂,对丙构成故意杀人罪既遂,属于想象竞合犯,择一重罪论处,定故意杀人罪既遂。

【提示】区分二者,简单的方法提:看当时被害主体有几个,如果只是一个,那就是对象错误,如果是两个及其以上,则是打击错误,所以这就是为什么打错诈骗电话是对象错误的原因,因为电话接通的时候只有一个对象。

二、注意规定VS法律拟制(一)注意规定【概念】注意规定,是指在刑法已作基本规定的前提下,提示司法人员注意、以免司法人员忽略的规定。

【特点】并不改变基本规定的内容,只是对基本规定内容的重申;即使不设置该规定,遇到此类情形也应按照基本规定处理。

例如,司法解释规定,携带挪用的公款潜逃的,按照贪污罪论处。

该规定就是注意规定。

因为携带挪用的公款潜逃的,由于具有了非法占有目的,本身就构成贪污罪。

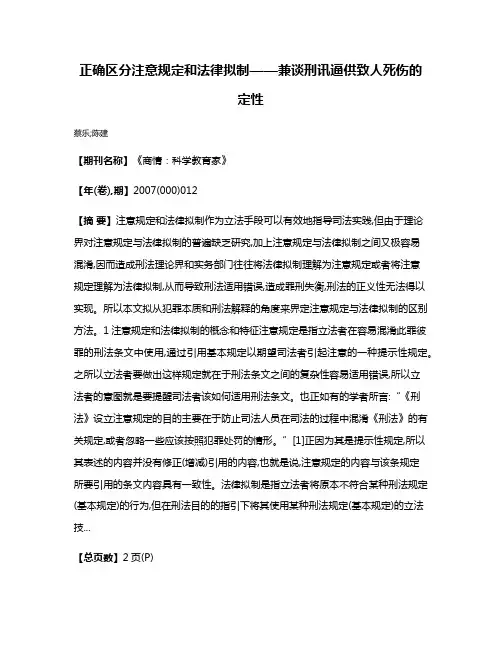

正确区分注意规定和法律拟制——兼谈刑讯逼供致人死伤的定性蔡乐;陈建【期刊名称】《商情:科学教育家》【年(卷),期】2007(000)012【摘要】注意规定和法律拟制作为立法手段可以有效地指导司法实践,但由于理论界对注意规定与法律拟制的普遍缺乏研究,加上注意规定与法律拟制之间又极容易混淆,因而造成刑法理论界和实务部门往往将法律拟制理解为注意规定或者将注意规定理解为法律拟制,从而导致刑法适用错误,造成罪刑失衡,刑法的正义性无法得以实现。

所以本文拟从犯罪本质和刑法解释的角度来界定注意规定与法律拟制的区别方法。

1注意规定和法律拟制的概念和特征注意规定是指立法者在容易混淆此罪彼罪的刑法条文中使用,通过引用基本规定以期望司法者引起注意的一种提示性规定。

之所以立法者要做出这样规定就在于刑法条文之间的复杂性容易适用错误,所以立法者的意图就是要提醒司法者该如何适用刑法条文。

也正如有的学者所言:“《刑法》设立注意规定的目的主要在于防止司法人员在司法的过程中混淆《刑法》的有关规定,或者忽略一些应该按照犯罪处罚的情形。

”[1]正因为其是提示性规定,所以其表述的内容并没有修正(增减)引用的内容,也就是说,注意规定的内容与该条规定所要引用的条文内容具有一致性。

法律拟制是指立法者将原本不符合某种刑法规定(基本规定)的行为,但在刑法目的的指引下将其使用某种刑法规定(基本规定)的立法技...【总页数】2页(P)【作者】蔡乐;陈建【作者单位】中南财经政法大学;中南财经政法大学;湖北武汉;湖北武汉【正文语种】中文【中图分类】D914【相关文献】1.拟制型的故意杀人罪,故意伤害罪——兼议我国刑法分则中的法律拟制与注意规定 [J], 刘涛2.法律拟制,抑或注意规定——“暴力袭警”条款之法律属性辨析 [J], 葛立刚3.正确区分注意规定和法律拟制——兼谈刑讯逼供致人死伤的定性 [J], 蔡乐;陈建4.法律拟制抑或注意规定——“暴力袭警”条款之法律属性辨析 [J], 葛立刚;5.法律拟制抑或注意规定r——"暴力袭警"条款之法律属性辨析 [J], 葛立刚因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

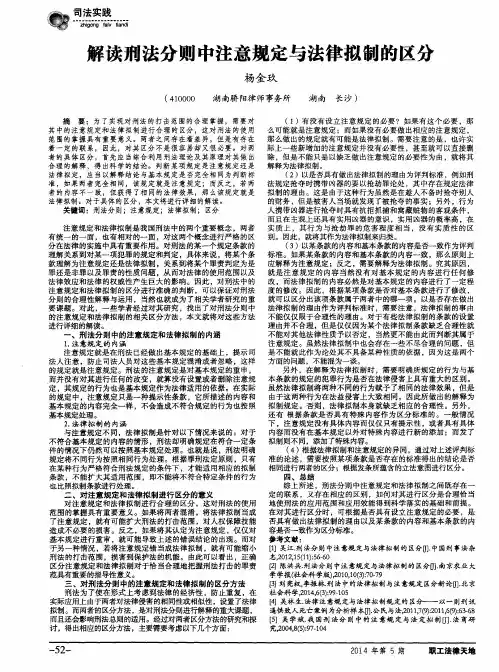

解读刑法分则中注意规定与法律拟制的区分作者:杨金玖来源:《职工法律天地·下半月》2014年第05期摘要:为了实现对刑法的打击范围的合理掌握,需要对其中的注意规定和法律拟制进行合理的区分,这对刑法的使用范围的掌握具有重要意义。

两者之间存在着差异,但是有存在着一定的联系,因此,对其区分不是很容易却又很必要。

对两者的具体区分,首先应当综合利用刑法理论及其原理对其做出合理的解释,得出科学的结论。

判断某项规定是注意规定还是法律拟定,应当以解释结论与基本规定是否完全相同为判断标准,如果两者完全相同,该规定就是注意规定;而反之,若两者的内容不一致,但获得了相同的法律效果,那么该规定就是法律拟制。

对于具体的区分,本文将进行详细的解读。

关键词:刑法分则;注意规定;法律拟制;区分注意规定和法律拟制是我国刑法中的两个重要概念,两者有统一的一面,也有相对的一面,对这两个概念进行严格的区分在法律的实施中具有重要作用。

对刑法的某一个规定条款的理解关系到对某一项犯罪的规定和判定,具体来说,将某个条款理解为注意规定还是法律拟制,关系到将某个罪责判定为是罪还是非罪以及罪责的性质问题,从而对法律的使用范围以及法律效应和法律的权威性产生巨大的影响。

因此,对刑法中的注意规定和法律拟制的区分进行准确的判断,可以保证对刑法分则的合理性解释与运用,当然也就成为了相关学者研究的重要课题。

对此,一些学者经过对其研究,找出了对刑法分则中的注意规定和法律拟制的相关区分方法,本文就将对这些方法进行详细的解读。

一、刑法分则中的注意规定和法律拟制的内涵1.注意规定的内涵注意规定就是在刑法已经做出基本规定的基础上,提示司法人注意,防止司法人员对这些基本规定混淆或者忽略,这样的规定就是注意规定。

刑法的注意规定是对基本规定的重申,而并没有对其进行任何的改变,就算没有设置或者删除注意规定,其规定的行为也是基本规定作为法律适用的依据。

在实际的规定中,注意规定只是一种提示性条款,它所描述的内容和基本规定的内容完全一样,不会造成不符合规定的行为也按照基本规定处理。

一、刑法学中注意规定与法律拟制的区别注意规定是在刑法已作基本规定的前提下,提示司法工作人员注意、以免忽略的规定。

其一,注意规定的设置,并不改变基本规定的内容,只是对相关规定内容的重申;即使不设置注意规定,也存在相应的法律适用根据(按基本规定处理)。

其二,注意规定只具有提示性,其表述的内容与基本规定的内容完全相同,因而不会导致将原本不符合相关基本规定的行为也按基本规定论处。

法律拟制的特点是,将原本不同的行为按照相同的行为处理,或者说将原本不符合某种规定的行为也按照该规定处理.法律拟制的特别之处在于:即使某种行为原本不符合刑法的相关规定,但在刑法明文规定的特殊条件下,也必须按相关规定论处。

二、刑法分则中常见的注意规定(总结)刑法分则中常见的注意规定(1)私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪→盗窃罪。

第253 条第2 款:邮政工作人员私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报并从中窃取财物的,按照盗窃罪论处。

该款属于注意规定。

(2)挪用特定款物罪→挪用公款罪。

第273 条规定的是挪用特定款物罪,第384 条规定的是挪用公款罪。

第384 条第2 款规定:挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,归个人使用的,按照挪用公款罪论处,并从重处罚.该款属于注意规定。

即使没有该款规定,由于将这些特定款物归个人使用,本身就应定挪用公款罪。

(3)非法侵入计算机系统罪→金融诈骗、盗窃等其他犯罪。

第285 条规定的是非法侵入计算机信息系统罪。

第287 条规定:“利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法的有关规定定罪处罚。

”此条属于注意规定.即使没有该条规定,这类行为也应定具体实施的犯罪,而不能定非法侵入计算机系统罪。

(4)挪用公款罪→贪污罪。

最高法院《关于挪用公款问题解释》第6 条规定:携带挪用的公款潜逃的,按照贪污罪论处.该规定属于注意规定。

(5)非法提供麻醉药品、精神病药品罪→走私、贩卖毒品罪。

[刑法,我国,法律]浅析法律拟制在我国刑法中的适用浅析法律拟制在我国刑法中的适用关键词:法律拟制;刑法;适用;问题1.法律拟制的概念在对法律拟制概念的解释中。

英国历史法学派代表梅因的观点是最具有代表性和影响力的,在梅因所应用的“拟制”这一词语,其含义远远比英国法学家惯用“拟制”一词的含义要更大,与古代罗马法中的含义相比更加不言而喻,在比较旧罗马法中“拟制”的意义指的是一个名词假证认罪,称原告不准被告反驳;例如“原告实际上是一个外国人而提出他是一个罗马公民的证言时”。

我国学者卢鹏认为,“‘拟’和‘制’合在一起,有决断性虚构之意,但在法律上是一种不容反驳的推定或假定”。

法律拟制就是这种决断性的虚构,所谓“决断”是指做决策;拿主意。

决断性思维是一种基于预计将来的效果为中心的一种思维活动,是人们都面临着决定性的东西,而选择思想的趋势,或预计其效果来调节将来的实验为本的思想。

事实上,拟制是一种虚构,它是一种认为创造的,非真实的。

但是,“在缺乏真实的事实(或者根本不可能获得事实或者暂时不能够获得)而又必须形成法律秩序的场合,虚构一个事实虽说是不得已的,但却是必要的虚构的法律事实和法律关系照样能形成法律秩序”。

从以上所述的观点中看,我们不难发现,不管各学者的分歧有多么严重,法律拟制都是基于一种事实上的虚拟的一种法律现象。

不同的是各学者对法律拟制的概念下定义时,对于法律拟制和其相关概念的界限产生很大的分歧。

比如;法律拟制是否包含法律类推等等。

因此,法律拟制的概念在学术界依然没有统一的说法。

2.法律拟制与相邻概念的区别2.1 法律拟制与注意规定关于注意规定和法律拟制的具体区别,张明楷教授认为有五:第一,注意规定都是在极其有必要的前提下设定的,如果没有设定注意规定,基本上就会设定法律拟制;第二,如果没有确切的理由进行拟制,就可以将该条款看做注意规定,否之则相反;第三,如果两种行为造成的法律上的伤害相差悬殊,就应该将其看做是注意规定;第四,如果两个条款表述的内容或方式差异过大,就被看做是法律拟制,若基本相同则属于注意规定;第五,法律拟制在法律上具有更加多种多样的特点和效率,但是注意规定除提示作用之外不再具有任何附加功能。

从法律拟制与注意规定的区分看牵连犯的处理规则牵连犯是指因与犯罪嫌疑人或罪犯有某种关联而被牵扯进犯罪案件中的人。

对于牵连犯的处理,其实是一个比较棘手的问题。

因为涉及到人身权、自由权、名誉权等多种权益的平衡和协调。

同时,对于牵连犯的处理规则,既要考虑到保护社会的公正和权利,又要保证牵连犯的合法权益受到保障。

因此,在处理牵连犯问题时,需要仔细权衡各种利益,遵循中国法律规定,在法律拟制和注意规定之间找到最优解。

从法律拟制角度看牵连犯的处理规则,需要提取法律可能涉及的几种情况:首先,需要梳理犯罪立案的规定。

在犯罪立案时,必须考虑涉及到的犯罪嫌疑人和罪犯。

如果存在牵连犯,则需要明确其牵连关系,对于其是否可能涉案,必须进行充分的审查和调查。

如果没有证明该人与犯罪行为有牵连的证据,可以撤销其与案件的联系。

如果确实与犯罪行为有牵连,也不能够随便地视为罪犯处理,需要根据实际情况进行酌情处理。

其次,需要梳理与牵连犯相关的证据收集、审查、判断和认定的规定。

在涉及到牵连犯的审查时,需要充分收集证据,并进行公正、公平的审查和认定。

如果未能证明其与犯罪行为有牵连,则应当予以排除。

如果证明了其存在牵连,则需要酌情进行处理,以保障其合法权益不受侵犯。

另外,还需要考虑到对牵连犯的处罚规定。

对于存在牵连犯的犯罪案件,是否采取不同的处罚措施,也需要进行充分的研究和考虑。

一方面,需要根据具体情况对牵连犯的身份、实际情况和其他影响因素进行综合分析,尽可能保障处理结果合法、公正、公平;另一方面,还需要考虑到社会的公共利益,对于牵连犯的处罚不能够过于轻软,否则会为以后的犯罪行为留下后患。

以上是从法律拟制的角度分析看牵连犯的处理规则,接下来从注意规定的角度,再来实际分析一下涉及到牵连犯的处理规则应该注意哪些方面。

对于牵连犯的处置,需要注意的几个方面:1. 严格证明分析牵连证据。

如果对于牵涉到的犯罪行为,有证据证明其存在具体牵连关系,则可以执行适当的处置。

工作心得:以行为本质区分“注意”与“拟制”伴随着刑法学理论的日趋成熟,刑法解释学对刑法条文的分析也走向了精细化。

从区分注意性规定和法律拟制性规定的视角对刑法条文进行理论解析就是这种精细化的表现之一。

刑法解释学视域下的划分:通说观点解读何谓刑法的注意性规定?何谓刑法的拟制性规定?当下比较权威的观点认为,注意性规定是指在刑法已作基本规定的前提下,提示司法人员注意,以免司法人员忽略的规定;拟制性规定是指刑法将原本不符合某一条文的行为规定为按该条文处理。

需要强调的是,这种观点的意义并不在于对注意性规定和拟制性规定分别进行了定义,而在于其赋予了区分注意性和拟制性两种规定的刑法解释学功能。

通说观点认为,将刑法中的某种规定视为注意性规定或拟制性规定,会导致适用条件的不同,并因此形成不同的理解结论。

例如,对于刑法第267条第2款规定的“携带凶器抢夺的”,根据该观点,如果认为这种规定是注意性规定,则必须按照第263条规定的抢劫罪构成要件对“携带凶器抢夺”作出解释;如果认为这种规定属于拟制性规定,则必须根据“携带凶器抢夺”的客观含义作出解释。

刑法中的某一条文到底是注意性规定还是拟制性规定的判断,对该条文的解释结论是否真的存在影响呢?当下比较权威的观点对此作出了肯定的回答,认为区分注意性规定和拟制性规定是刑法分则解释学的重要课题,并进而提出一系列区分两种规定的解释学标准。

正因为如此,有理由把这种观点对两种立法模式的分类理解为解释学视域下的划分。

无论是注意性规定或是拟制性规定,原本不过是立法者基于某种目的而选择的立法技术而已。

一个条文是注意性规定还是拟制性规定,在立法时就应该是明确的。

为什么通说却认为需要解释学来确定?如果确实需要刑法解释学来确定,那么立法时立法者对注意或拟制的选择是有意还是无意的呢?这些问题通说并没有涉及。

即使允许在解释学视域下划分注意和拟制,恐怕也要首先回答两个问题:为什么注意性规定或拟制性规定不是由立法者决定的?在刑法解释中,通过刑法解释来确定注意性规定或拟制性规定是否存在循环论证的可能?因此,对立法技术与刑法解释之间关系的讨论有必要进一步展开。

如何区分注意规定与法律拟制

刑法分则条文具有不同的性质,应善于区分注意规定与法律拟制,既不能将注意规定特别化,也不能将法律拟制普通化。

注意规定是在刑法已作基本规定的前提下,提示司法工作人员注意、以免忽略的规定。

其一,注意规定的设置,并不改变基本规定的内容,只是对相关规定内容的重申;即使不设置注意规定,也存在相应的法律适用根据(按基本规定处理)。

例如,刑法第三百八十二条第三款规定:“与前两款所列人员勾结,伙同贪污的,以共犯论处。

”此条即属注意规定。

一方面它旨在引起司法工作人员的注意,对于一般公民与国家工作人员共同贪污的,不能以盗窃、诈骗等罪论处;另一方面,即使没有这一规定,对于一般公民与国家工作人员伙同贪污的,也应根据刑法总则关于共同犯罪的规定,以贪污罪的共犯论处。

可见,注意规定并没有对基本规定作出任何修正与补充。

其二,注意规定只具有提示性,其表述的内容与基本规定的内容完全相同,因而不会导致将原本不符合相关基本规定的行为也按基本规定论处。

换言之,如果注意规定指出“对A行为应当依甲罪论处”,那么,只有当A行为完全符合甲罪的构成要件时,才能将A行为认定为甲罪。

法律拟制的特点是,将原本不同的行为按照相同的行为处理,或者说将原本不符合某种规定的行为也按照该规定处理。

在法律拟制的场合,尽管立法者明知T2与T1在事实上并不完全相同,但出于某种目的仍然对T2赋予与T1相同的法律效果,从而指示法律适用者,将T2视为T1的一个事例,对T2适用T1的法律规定。

例如,刑法第二

百六十七条第二款规定:“携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

”携带凶器抢夺(T2)与刑法第二百六十三条规定的抢劫罪(T1)在事实上并不完全相同,或者说,携带凶器抢夺的行为原本并不符合抢劫罪的构成要件,但立法者将该行为(T2)赋予与抢劫罪(T1)相同的法律效果。

如果没有刑法第二百六十七条第二款的法律拟制,对于单纯携带凶器抢夺的行为,只能认定为抢夺罪,而不能认定为抢劫罪。

由此可见,法律拟制的特别之处在于:即使某种行为原本不符合刑法的相关规定,但在刑法明文规定的特殊条件下,也必须按相关规定论处。

法律拟制仅适用于刑法所限定的情形;对于类似情形,如果没有法律拟制规定,就不得类比拟制规定处理。

例如,刑法没有规定携带凶器盗窃的以抢劫罪论处,故不得将携带凶器抢夺以抢劫罪论处的规定,类推于携带凶器盗窃的情形。

刑法之所以设置法律拟制,主要是基于两个方面的理由:形式上的理由是基于法律经济性的考虑,避免重复;实质上的理由是基于两种行为对法益侵害的相同性或相似性。

例如,刑法第二百六十七条第二款的设立,一方面避免了重复规定抢劫罪的法定刑;另一方面是因为携带凶器抢夺的行为与抢劫罪的行为,在法益侵害上具有相同性或相似性。

区分注意规定与法律拟制的第一个意义是,明确该规定是否修正或补充了相关规定或基本规定,是否导致将不同的行为等同视之。

换言之,将某种规定视为法律拟制还是注意规定,会导致适用条件的不

同,因而形成不同的认定结论。

例如,刑法第二百四十七条针对刑讯逼供、暴力取证行为规定:“致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪从重处罚。

”如果认为本规定属于注意规定,那么,对刑讯逼供或暴力取证行为,以故意杀人罪定罪处罚的条件是,除了要求该行为致人死亡外,还要求行为人主观上具有杀人的故意。

如果认为本规定属于法律拟制,那么,只要刑讯逼供或者暴力取证行为致人死亡的,不管行为人主观上有无杀人故意,都必须认定为故意杀人罪;换言之,尽管该行为不符合故意杀人罪的成立条件,但法律仍然赋予其故意杀人罪的法律效果。

区分注意规定与法律拟制的第二个意义是,注意规定的内容属理所当然,因而可以“推而广之”;而法律拟制的内容并非理所当然,只是立法者基于特别理由才将并不符合某种规定的情形(行为)赋予该规定的法律效果,因而对法律拟制的内容不能“推而广之”。

例如,刑法分则关于“明知”的规定属于注意规定。

刑法第三百一十二条规定,“明知是犯罪所得的赃物”而窝藏、转移、收购或者代为销售的,才成立赃物犯罪,而在该赃物犯罪中,犯罪所得的赃物属于特定的犯罪对象,由此可以“推而广之”:凡是特定的犯罪对象,都是故意的认识内容,行为人对此必须有认识,否则不成立故意犯罪。

所以,奸淫幼女要求行为人明知对方是幼女。

而法律拟制则只能适用于具有拟制规定的情形,不得适用于没有拟制规定的情形。

例如,刑法第二百六十九条规定,对于犯盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪,出于特定目的,当场使用暴力或者以暴力相威胁的,以抢劫罪论处。

由于该条属于法律拟制,

不能类比推理,因此,对于犯敲诈勒索罪、聚众哄抢罪,出于特定目的,当场使用暴力或者以暴力相威胁的,不得类比第二百六十九条认定为抢劫罪。