粤教版《唐宋散文选读》第8课《方山子传》习题及答案

- 格式:doc

- 大小:363.50 KB

- 文档页数:11

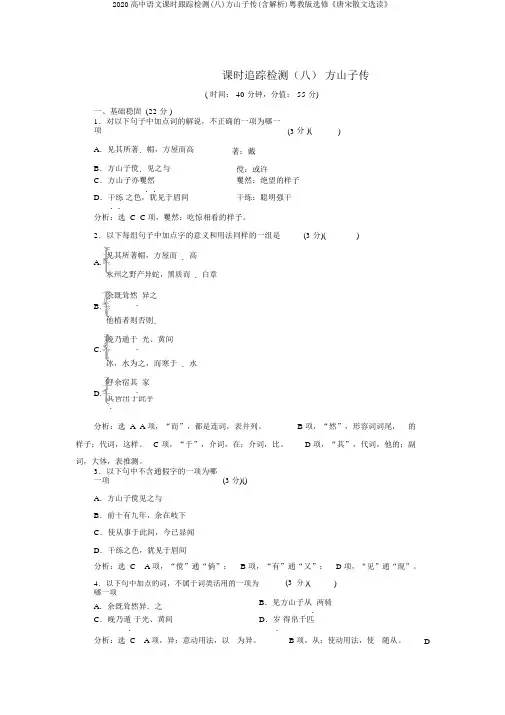

课时追踪检测(八)方山子传( 时间: 40 分钟,分值:55 分)一、基础稳固 (22 分 )1.对以下句子中加点词的解说,不正确的一项为哪一项(3分 )()A.见其所著.帽,方屋而高著:戴B.方山子傥.见之与傥:或许C.方山子亦矍然矍然:绝望的样子..D.干练之色,犹见于眉间干练:聪明强干..分析:选 C C项,矍然:吃惊相看的样子。

2.以下每组句子中加点字的意义和用法同样的一组是(3 分)()A.见其所著帽,方屋而.高永州之野产异蛇,黑质而.白章余既耸然异之B..他植者则否则.晚乃遁于光、黄间C..冰,水为之,而寒于.水呼余宿其家D..其皆出于此乎.分析:选 A A 项,“而”,都是连词,表并列。

B 项,“然”,形容词词尾,的样子;代词,这样。

C 项,“于”,介词,在;介词,比。

D 项,“其”,代词,他的;副词,大体,表推测。

3.以下句中不含通假字的一项为哪一项(3 分)()A.方山子傥见之与B.前十有九年,余在岐下C.使从事于此间,今已显闻D.干练之色,犹见于眉间分析:选 C A 项,“傥”通“倘”; B 项,“有”通“又”; D 项,“见”通“现”。

4.以下句中加点的词,不属于词类活用的一项为哪一项(3分 )()A.余既耸然异.之C.晚乃遁于光、黄间.B.见方山子从两骑.D.岁得帛千匹.分析:选 C A 项,异:意动用法,以为异。

B 项,从:使动用法,使随从。

D项,岁:名词作状语,每年。

5.把下边的句子翻译成现代汉语。

(10 分)(1) 见其所著帽,方屋而高,曰:“此岂古方山冠之遗像乎?”因谓之方山子。

(5 分)译文: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2) 余闻光、黄间多异人,常常阳狂垢污,不可以得而见,方山子傥见之与?(5 分)译文: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案: (1) 看到 ( 他) 戴的帽子上边方方的并且又很高,就说:“这莫非是古代方山冠遗留下来的样子吗?”于是便称他为“方山子”。

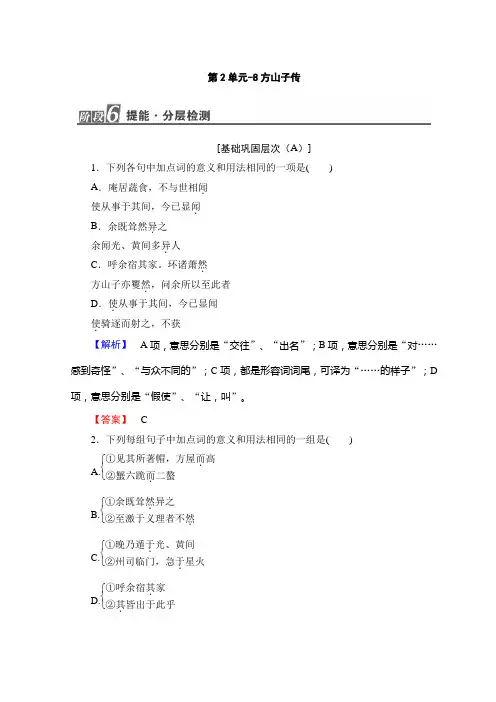

第2单元-8方山子传[基础巩固层次(A )]1.下列各句中加点词的意义和用法相同的一项是( )A .庵居蔬食,不与世相闻.使从事于其间,今已显闻.B .余既耸然异.之 余闻光、黄间多异.人 C .呼余宿其家。

环诸萧然.方山子亦矍然.,问余所以至此者 D .使.从事于其间,今已显闻 使.骑逐而射之,不获 【解析】 A 项,意思分别是“交往”、“出名”;B 项,意思分别是“对……感到奇怪”、“与众不同的”;C 项,都是形容词词尾,可译为“……的样子”;D 项,意思分别是“假使”、“让,叫”。

【答案】 C2.下列每组句子中加点词的意义和用法相同的一组是( )A.⎩⎨⎧①见其所著帽,方屋而.高②蟹六跪而.二螯 B.⎩⎨⎧①余既耸然.异之②至激于义理者不然.C.⎩⎨⎧①晚乃遁于.光、黄间②州司临门,急于.星火 D.⎩⎨⎧①呼余宿其.家②其.皆出于此乎【解析】A项,都是并列连词。

B项,①形容词词尾,……的样子;②代词,这样。

C项,①介词,在;②介词,比。

D项,①代词,他的。

②副词,大概,表推测。

【答案】 A3.下列句中加点的词语和现代汉语中的意义相同的一项是()A.余闻光、黄间多异人,往往..阳狂垢污B.此岂古方山冠之遗像..乎C.而妻子..奴婢皆有自得之意D.然方山子世有勋阀,当得官,使从事..于其间【解析】B项,遗像:这里指以前留下的样子,今义指死者生前的相片或画像。

C项,妻子:这里指妻子和儿女,今义指男子的配偶。

D项,从事:这里指任职,今义指投身到事业中。

A项,往往:常常,古今同义。

【答案】 A4.下列各句句式特点与其他三项不同的一项是()A.步行负弓矢从者百许人B.精悍之色,犹见于眉间C.泯泯然不见功名于世者D.使从事于其间【解析】A项为定语后置句,B、C、D三项为状语后置句。

【答案】 A[阅读提升层次(B)]阅读下面的文字,完成5~8题。

王都中,字元俞,福之福宁州人。

父积翁为国信使,宣谕日本,遇害于海上。

“范例”的误用“范例”的“范”的繁体作“範”,本谓型范,俗称模子。

引申指规范、法式。

如,“范本”即可做模范的样本,“范文”即语文教学中作为学习榜样的文章。

2013年2月6日《报刊文摘》载有《“中国梦”与“美国梦”的异同》一文。

文中道:“极端的个人主义行为已经让美国吃了不少苦头,从华尔街的金融巨骗到校园中的变态枪手都成为范例。

”句中的“范例”使用错误。

“范例”,指可以当作模范的事例。

若将上述美国的重大案件定性为模范事例,那么令人发指的金融巨骗和变态枪手岂不都成了模范人物?——摘自《咬文嚼字》2013年合订本,作者:李丽慧走近作者相关知识传记类型复杂,根据不同标准可以将传记分为多个类别。

常见的传记主要有以下几类:自传、他传、评传、小传、画传等。

识记字音闾.里(lǘ)谪.居(zhé)陈慥.(zào)著.帽(zhuó) 矍.然(jué) 奴婢.(bì)岐.亭(qí) 精悍.(hàn) 勋.(xūn)阀.(fá) 傥见之与.(yú)一、基础考查1.下列词语中加点的字,注音全都正确的一项是(A) A.驰骋.(chěnɡ)当.世(dānɡ)闾.里(lǘ) 功勋.(xūn)B.著.帽(zhù) 谪.居(zhé)俯.仰(fǔ) 耸.然(sǒng)C.奴婢.(bì) 萧.然(xiāo)矍.然(shuò) 蔬.食(shū)D.两骑.(qí) 精悍.(hàn)岐.亭(qí) 倜傥.(t ǎng) 解析:B 项,“著”读zhuó。

C 项,“矍”读jué。

D 项,“骑”读jì。

2.下列各项中,不含通假字的一项是(D )A .阳狂垢污B .方山子傥见之与C .百有余年矣D .鹊起于前解析:A 项,“阳”通“佯”,假装。

B 项,“傥”通“倘”,或许;“与”通“欤”,语气词。

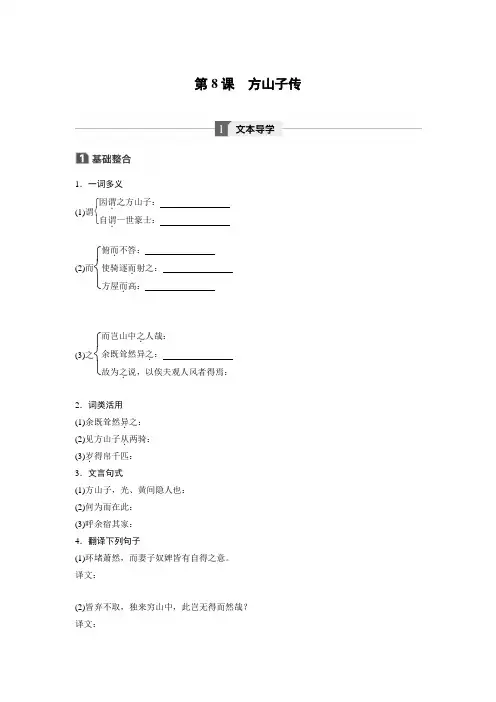

第8课 方山子传1.一词多义(1)谓⎩⎨⎧ 因谓.之方山子: 自谓.一世豪士: (2)而⎩⎨⎧ 俯而.不答: 使骑逐而.射之: 方屋而.高:(3)之⎩⎨⎧ 而岂山中之.人哉: 余既耸然异之.: 故为之.说,以俟夫观人风者得焉:2.词类活用(1)余既耸然异.之:_________________________________________________________ (2)见方山子从.两骑: ________________________________________________________ (3)岁.得帛千匹:_____________________________________________________________ 3.文言句式(1)方山子,光、黄间隐人也:_________________________________________________(2)何为而在此:___________________________________________________________(3)呼余宿其家:___________________________________________________________4.翻译下列句子(1)环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

译文:________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________(2)皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉?译文:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________一、结构图解异⎩⎪⎨⎪⎧ 1.少年侠义,晚年隐逸2.安于贫困,乐于隐逸3.少年意气,精悍犹存4.足以富乐,皆弃不取5.光、黄异人,傥见之与二、中心主旨 本文为方山子立传,抓住方山子异于常人的特点,写他少年的意气风发和晚年的闲适安贫,突出了方山子特立独行的个性,同时流露出对自己怀才不遇的感慨。

8方山子传课时训练8方山子传一、夯基训练1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()A.稍壮,折节..读书折节:改变以往的志向和行为。

B.环堵..萧然环堵:环绕房屋的院墙。

C.独念方山子少时使酒..好剑,用财如粪土使酒:因酒使性。

D.往往阳狂..垢污,不可得而见阳狂:假装疯癫。

项,环堵:不是指院墙,而是指室内四壁。

2.下列句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()A.见其所著帽方屋而高人民少而禽兽众B.余既耸然异之他植者则不然C.晚乃遁于光、黄间谪戍之众非抗于九国之师也D.呼余宿其家其皆出于此乎项,均为连词,表并列。

B项,形容词词尾,……的样子/代词,这样。

C项,介词,在/介词,比。

D项,代词,他的/副词,大概,表推测。

二、延伸阅读阅读下面的文言文,完成第3~6题。

陈公弼传[宋]苏轼公讳希亮,字公弼。

天圣八年进士第。

始为长沙县。

浮屠有海印国师者,交通权贵人,肆为奸利,人莫敢正视。

公捕置诸法,一县大耸.。

去为雩都。

老吏曾腆侮法粥狱,以公少年易.之。

公视事之日,首得其重罪,腆扣头出血,愿自新。

公戒而舍之。

巫觋岁敛民财祭鬼,谓之春斋,否则有火灾。

公禁之,民不敢犯,火亦不作。

毁淫祠数百区,勒巫为农者七十余家。

盗起,知房州。

州素无兵备,民凛凛欲亡去。

公以牢城卒杂山河户得数百人,日夜部勒,声振山南。

民恃以安,盗不敢入境。

而殿侍雷甲以兵百余人,逐盗至竹山,甲不能戢.士,所至为暴。

或告有大盗入境且及门公自勒兵阻水拒之身居前行命士持满无得发士皆植立如偶人甲射之不动乃下马拜,请死,曰:“初不知公官军也。

”吏士请斩甲以徇。

公不可,独治为暴者十余人,使甲以捕盗自赎。

淮南饥,安抚、转运使皆言寿春守王正民不任职,正民坐免。

诏公乘传往代之。

转运使调里胥米而蠲.其役,凡十三万石,谓之折役米。

米翔贵,民益饥。

公至则除之,且表其事。

又言正民无罪,职事办治。

诏复以正民为鄂州。

徙知庐州。

虎翼军士屯寿春者以谋反诛,而迁其余不反者数百人于庐。

1.下列各句中,加点词语的意义与现代汉语相同的一项是()A.此岂古方山冠之遗像..乎B.环堵萧然,而妻子..奴婢皆有自得之意C.问余所以..至此者D.精悍..之色,犹见于眉间答案 D解析A项遗像:古义,流传下来的样子;今义,死者生前的相片或画像。

B项妻子:古义,妻子儿女;今义,男子的配偶。

C项所以:古义,……的原因;今义,因果连词。

2.下列各句的“过”与“裘马过世家”中的“过”意义相同的一项是()A.余谪居于黄,过.岐亭B.一日,大母过.余C.我腾跃而上,不过.数刃而下D.是谁之过.与答案 C解析C项为“超过”,与例句相同。

A项为“经过”,B项为“看望”,D项为“过错”。

3.与“因谓之方山子”中的“因”的意义和用法相同的一项是()A.因.与余马上论用兵及古今成败B.因.利乘便C.因.遗策D.因.河为池答案 A解析A项与例句都为“于是”,连词。

B项趁着,介词。

C项沿袭、遵循,动词。

D项凭借,介词。

4.下列各句中“而”字表承接关系的是()A.环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意B.方屋而高C.而岂山中之人哉D.(方山子)使骑逐而射之答案 D解析A项表转折。

B项表并列。

C项表转折。

【课内阅读】阅读下面的文段,完成5~9题。

方山子,光、黄间隐人也。

少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗.之。

稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世。

然终不遇,晚乃遁于.光、黄间,曰岐亭。

庵居蔬食,不与世相闻。

弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人莫识也。

见其所著帽,方屋而高,曰:“此岂古方山冠之遗像乎?”因谓之方山子。

余谪.居于黄,过岐亭,适见焉。

曰:“呜呼,此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然,问余所以至此者,余告之故。

俯而不答,仰而笑,呼余宿其.家。

环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意;余既耸然.异之。

独念方山子少时使酒好剑,用财如粪土。

前十有九年,余在岐下,见方山子从两骑,挟二矢,游西山。

鹊起于前,使骑逐而.射之,不获。

方山子怒马独出,一发得之。

2019-2020粤教版高中《唐宋散文选读》文本助读第二单元第8课《方山子传》附解析年少时我们都有梦,梦想着古道老马,仗剑天涯,梦想着挥毫泼墨,落笔生花。

当经历过世事炎凉后,那些最初的梦想还在吗?方山子年少时行侠乡里,为人推重,后来弃侠而学文,欲有为于当世,却终怀才不遇,这其中,又有几多心酸。

这位文武兼备、心怀满腔热忱、立志为国分忧的爱国者,面对次次冷遇,最后只得隐于光、黄间,只求佛事和清净。

这般境遇,不禁令我们心生唏嘘。

知识链接一、作者简介苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山)人,苏洵之子。

他既是北宋成就最高的文学家,又是有多方面创作才能的大家。

他是“唐宋八大家”之一。

他的散文如行云流水,明白畅达。

他的诗,清新豪放,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。

他的词,改变了五代以来婉约柔美的风格,开创了豪放一派的词风,与辛弃疾合称“苏辛”。

他在书法、绘画、音乐等方面也有很高的造诣。

著有《东坡七集》。

二、背景资料苏轼在《方山子传》中所表现出来的心灵矛盾,与他当时的政治处境有关。

宋神宗元丰二年(1079),苏轼被李定等人诬以诗文谤讪新法,下狱治罪,九死一生。

后被贬为黄州团练副使。

这对一向胸怀大志,希望做出一番事业的苏轼来说,无疑是一个非常沉重的打击。

因此,他对方山子的“欲以此驰骋当世。

然终不遇”的遭遇,别有感触。

写方山子,实际上是自悲不遇。

但他以诗文被祸,不便直言,于是隐约其辞,语多深婉。

从这个意义上,可以说《方山子传》是苏轼在黄州时心态的一种形象的折射。

文白对照方山子,光、黄间隐人也。

方山子,是光、黄二州之间的隐士。

方山子:陈慥,字季常,号方山子,苏轼任凤翔签判时与其相识,晚年隐于光州、黄州间。

光、黄:即光州、黄州。

少时慕朱家、他年轻的时候,羡慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗之。

郭解的为人,乡里的侠士都很尊崇他。

朱家、郭解:二人皆为汉代著名游侠,喜替人排忧解难。

第8课方山子传1.一词多义(1)谓⎩⎨⎧因谓之方山子:叫、称呼,动词自谓一世豪士:认为,动词 (2)而⎩⎪⎨⎪⎧ 俯而不答:连词,表承接使骑逐而射之:连词,表修饰方屋而高:连词,表并列(3)之⎩⎪⎨⎪⎧而岂山中之人哉:的,结构助词余既耸然异之:他,代词故为之说,以俟夫观人风者得焉:这,指示代词2.词类活用(1)余既耸然异之:意动用法,认为……很奇怪。

(2)见方山子从两骑:使动用法,使……跟从。

(3)岁得帛千匹:名词作状语,每年。

3.文言句式(1)方山子,光、黄间隐人也:判断句,……也。

(2)何为而在此:宾语前置句,“何为”即“为何”。

(3)呼余宿其家:省略句,“呼余宿(于)其家”。

4.翻译下列句子(1)环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

译文:他家四壁萧然无一物,但他的妻子、儿女及奴婢都带着自足的神色。

(注意“而”和“妻子”的对译)(2)皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉?译文:(但)他都舍弃不取,独独到这荒僻的山里隐居,这难道是无缘无故而能如此的呢?(注意“穷”的对译和反问语气的翻译)一、结构图解异⎩⎨⎧ 1.少年侠义,晚年隐逸2.安于贫困,乐于隐逸3.少年意气,精悍犹存4.足以富乐,皆弃不取5.光、黄异人,傥见之与二、中心主旨 本文为方山子立传,抓住方山子异于常人的特点,写他少年的意气风发和晚年的闲适安贫,突出了方山子特立独行的个性,同时流露出对自己怀才不遇的感慨。

1.第二、三段以今昔两次邂逅作对比,指出方山子并非寻常的隐逸之辈,两次邂逅所见有何不同?从文中找出相关的语句。

答:________________________________________________________________________ 答案第二段写道:“方山子亦矍然,问余所以至此者,余告之故。

俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。

”这一次邂逅,表现了方山子对于黑暗腐败的世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不怪。

又极含蓄地表现了他对作者的理解、同情以及对打击诬蔑苏轼的那些奸邪小人的蔑视。

第8课 方山子传1.一词多义(1)谓⎩⎪⎨⎪⎧因谓.之方山子:叫、称呼,动词自谓.一世豪士:认为,动词 (2)而⎩⎪⎨⎪⎧俯而.不答:连词,表承接使骑逐而.射之:连词,表修饰方屋而.高:连词,表并列 (3)之⎩⎪⎨⎪⎧ 而岂山中之.人哉:的,结构助词余既耸然异之.:他,代词故为之.说,以俟夫观人风者得焉:这,指示代词2.词类活用(1)余既耸然异.之:意动用法,认为……很奇怪。

(2)见方山子从.两骑:使动用法,使……跟从。

(3)岁.得帛千匹:名词作状语,每年。

3.文言句式(1)方山子,光、黄间隐人也:判断句,……也。

(2)何为而在此:宾语前置句,“何为”即“为何”。

(3)呼余宿其家:省略句,“呼余宿(于)其家”。

4.翻译下列句子(1)环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

译文:他家四壁萧然无一物,但他的妻子、儿女及奴婢都带着自足的神色。

(注意“而”和“妻子”的对译)(2)皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉?译文:(但)他都舍弃不取,独独到这荒僻的山里隐居,这难道是无缘无故而能如此的呢?(注意“穷”的对译和反问语气的翻译)一、结构图解异⎩⎪⎨⎪⎧ 1.少年侠义,晚年隐逸2.安于贫困,乐于隐逸3.少年意气,精悍犹存4.足以富乐,皆弃不取5.光、黄异人,傥见之与二、中心主旨 本文为方山子立传,抓住方山子异于常人的特点,写他少年的意气风发和晚年的闲适安贫,突出了方山子特立独行的个性,同时流露出对自己怀才不遇的感慨。

1.第二、三段以今昔两次邂逅作对比,指出方山子并非寻常的隐逸之辈,两次邂逅所见有何不同?从文中找出相关的语句。

答:________________________________________________________________________答案 第二段写道:“方山子亦矍然,问余所以至此者,余告之故。

俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。

”这一次邂逅,表现了方山子对于黑暗腐败的世道的熟悉,因为他是过来人,所以见怪不怪。

第8课方山子传一、基础积累1.下列各句中加点词的意义和用法相同的一项是( )A.①不与世相闻.②今已显闻.B.①余既耸然异.之②余闻光、黄间多异.人C.①环诸萧然.②方山子亦矍然.D.①使.从事于其间②使.骑逐而射之【答案】C [A项,①交往;②出名。

B项,①对……感到奇怪;②与众不同的。

C项,都是形容词词尾,可译为“……的样子”。

D项,①假使;②让,叫。

]2.下列每组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )A.①见其所著帽,方屋而.高②蟹六跪而.二螯B.①余既耸然.异之②他植者则不然.C.①晚乃遁于.光、黄间②非抗于.九国之师也D.①呼余宿其.家②其.皆出于此乎【答案】A [A项,都是并列连词。

B项,①形容词词尾,……的样子;②代词,这样。

C项,①介词,在;②介词,比。

D项,①代词,他的;②副词,大概,表推测。

] 3.下列各句中加点词语的古今意义相同的一项是( )A.此岂古方山冠之遗像..乎B.余闻光、黄间多异人,往往..阳狂垢污C.而妻子..奴婢皆有自得之意D.然方山子世有勋阀,当得官,使从事..于其间【答案】B [A项,古义:以前留下的样子。

今义:死者生前的相片或画像。

B项,古今意义均为常常。

C项,古义:妻子和儿女。

今义:男子的配偶。

D项,古义:任职。

今义:投身到事业中。

]4.下列各句句式特点与其他三项不同的一项是( )A.步行负弓矢从者百许人B.精悍之色,犹见于眉间C.泯泯然不见功名于世者D.使从事于其间【答案】A [A项,定语后置句。

其他三项均为状语后置句。

]二、课内阅读阅读课文,完成后面的题。

5.下列句子中加点词的解释正确的一项是( )A.然终不遇..不遇:不得志B.余既耸然..异之耸然:害怕的样子C.使酒..好剑使酒:因酒乱性D.方山冠之遗像..遗像:死者的相片【答案】A [B项,耸然:惊奇的样子。

C项,使酒:嗜酒。

D项,遗像:遗留下来的样式。

]6.下列加点虚词的用法判断正确的一项是( )①闾里之.侠皆宗之②此岂古方山冠之.遗像乎③方山子,光、黄间隐人也.④徒步往来山中,人莫识也.A.①②句相同,③④句不同。

第8课方山子传人生真如一次奇妙的旅行||,脚步永远在路上||,其间||,会沉浸于不同的风景里||,会遇到能交心的朋友||,共同走过一段美好的旅途||,把各自最美好的一面融入陌生灵魂的长河里||。

理解||,相知||,扶持||,携手||,无论风雨再大||,因为有你||,孤寂的旅途充满情趣与魅力||,平淡的风景因人而韵味无穷||。

(选自凤凰博客)||,作者已经从他的神情上看到了这一点:“今几日耳||,精悍之色||,犹见于眉间||。

”这些所谓异人的不寻常行为乃是一种掩饰||,是为了压抑心中的激情||,平息内心的矛盾||。

方山子改变志向读书||,原是为了有所作为||,干出一番事业||,但由于无所遇合||,只得被迫归隐||。

他的心中怎能不萦绕着难以解脱的痛苦呢?他过去的少年壮志又怎能不以某种方式流露出来呢?因此||,方山子的隐||,并不是彻底的出世||,而是借隐来掩饰内心怀才不遇、壮志未酬的痛苦||。

(选自1) 隐逸情怀起源于先秦||,老子的返璞归真||,庄子的“无端崖之辞”||,无一不是践行隐逸之风||。

即使崇尚“修身||,齐家||,治国||,平天下”的孔子||,也曾说:“邦有道则仕||,邦无道则隐||。

”隐士||,又称幽人、逸士、高士||。

他们首先是学有所成的读书人||,然后因为各种原因不仕||。

功成身退者||。

“三台位缺严陵卧||,百战功高范蠡归||。

”范蠡跟随越王22年||,足智多谋||,身经百战||,又精于外交||,封为上将军||。

他却懂得鸟尽弓藏的道理||,静静迁到齐国||,自称“鸱夷子皮”||,在海边做起生意||。

没几年赚得万贯家财||,声名远播||,官至相国||。

他散尽金银||,搬到陶地白手起家||,人称陶朱公||。

自古以来||,开国功臣都难免新君忌惮||。

与韩信、徐达等人相比||,范蠡可称智慧||。

以隐求仕者||。

诸葛亮隐居||,却关心天下大势||,熟读史传兵书||,是为仕而隐||,以隐求名||。

《方山子传》练习题及答案《方山子传》练习题及答案方山子传苏轼方山子①,光、黄②间隐人也。

少时慕朱家、郭解③为人,闾里之侠皆宗之。

稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世。

然终不遇。

晚乃遁于光、黄间,曰歧亭。

庵居蔬食,不与世相闻。

弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人莫识也。

见其所著帽方屋而高,曰:“此岂古方山冠④之遗像乎?”因谓之方山子。

余谪居于黄,过歧亭,适见焉,曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然问余所以至此者。

余告之故,俯而不答,仰而笑。

呼余宿其家,环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

余既耸然异之。

独念方山子少时,使酒好剑,用财如粪土。

前十有九年,余在歧下,见方山子从两骑,挟二矢,游西山。

鹊起于前,使骑逐而射之,不获。

方山子怒马独出,一发得之。

因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。

今几日耳!精悍之色犹见于眉间,而岂山中之人哉?然方山子世有勋阀,当得官,使从事于期间,今已显闻。

而其家在洛阳,园宅壮丽,与公侯等。

河北有田,岁得帛千匹,亦足以富乐。

皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉!余闻光、黄间多异人,往往阳狂垢污,不可得而见,方山子倘见之与?(选自《苏东坡集》)注:①方山子:陈慥,字季常,凤祥(今属陜西)知府陈希亮之子,苏轼任凤祥签判时与他交游。

②光:光州,州治在今河南潢川县。

黄:黄州,州治在今湖北黄岗县。

③朱家、郭解:均为西汉著名游侠。

事见《史记• 游侠列传》。

④方山冠:汉代祭祀宗庙时乐人所戴。

基础与巩固1、指出下列句中的通假字并写出本字:①犹见于眉间( )②前十有九年( )③往往阳狂垢污( )④方山子傥见之与 ( )【参考答案】(有,通“又”; 见,通“现”显现; 阳,通“佯”假装,与通“欤”语气词吧)2、解释下列句中加点字的古今义①欲以此驰骋当世( )②方屋而高( )③而妻子奴婢皆有自得之意( )④使从事于其间( )⑤方山子亦矍然,问余所以至此者( )【参考答案】(①古义:放开手脚干一番事业。

第8课方山子传东坡先生,你是中国历史上最具魅力的男人(林语堂语)。

平心而论,无论作为男人还是文人,你都是优秀和成功的。

作为文人,你高山仰止。

作为政客,你很失败。

因为你骨子里是一个文人,一个深刻的文人。

你太出众、太优秀,所以在官场上得罪了许多人。

然而,“塞翁失马,焉知非福”。

正因为你的多次遭贬,才能有机会游历名山大川,才能发挥你的才智和幽默,即使在颠沛流离的流放途中,你仍能潇洒面对,不失本色。

)(选自360个人图书馆河东狮吼陈季常是苏轼老长官陈希亮之子,喜谈佛法,晚年隐居在黄州、光州之间,因与当时谪居在黄州的苏轼时有往来,便成了好友。

宋洪迈《容斋三笔》卷三:“陈慥字季常,公弼之子,居于黄州之岐亭,自称龙邱先生。

好宾客,喜畜声妓。

然其妻柳氏绝凶妬。

故东坡有诗云:‘龙丘居士亦可怜,谈空说有夜不眠。

忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然。

’河东狮子,指柳氏也。

”旧时有人称“怕老婆”的丈夫为“季常”,或者说有“季常之癖”或“落杖”,而称妒悍的妻子向丈夫发怒为“河东狮吼”,其出典就由于苏轼的这首玩笑诗。

(选自百度百科) 【课外运用】“怕老婆”也是一种文化时常自夸读过很多书,尤其是历史方面的书,但和几位女同事聊天后,才知道自己是没什么“文化”的,就连“怕老婆也是一种文化”竟然不知。

那个遭人唾弃的周幽王为博褒姒一笑,便在烽火台上点起狼烟以戏诸侯。

从表面上看,这与周幽王的好色和褒姒的媚艳有关,但实质上是这位皇帝“惧内”。

试想,周幽王不可能不知,点狼烟戏诸侯的后果有多严重。

但他为何还要这样做?他若不是遭受巨大的心理压力,断然不敢使出这样“哄美人开心”的绝招。

如今,虽然还没有谁下定义说周幽王是开创“惧内文化”的鼻祖,但足以说明,惧内的历史是源远流长的。

纵观历史,除了个别如蒲松龄笔下那个父亲被悍妇“扫地出门”、兄弟被恶妇逼死、还依然对那悍妇恶妻唯唯诺诺的窝囊废杨万石外,多数男人“怕老婆”都拥有一种深深的爱,他们将自己的情,自觉不自觉地转变成“怕”和“惧”上。

◆8方山子传本文作者为方山子立传,抓住方山子异于常人的特点,写他少年的意气风发和晚年的闲适安贫,突出了方山子特立独行的个性,同时流露出自己侠与隐的矛盾心态。

感觉今日感觉今日如同感觉一种氛围。

感觉今日如同感觉一种明媚。

感觉今日就是感觉幽幽的竹箫的鸣响,就是感觉岁月的脚步又一次踏向初旭的光辉。

静静地坐在时间的肩头,看一串串离去的背影涌动着,匆匆地将霞光追随。

听古城上空的时钟滴答着,渐渐地将过去敲碎。

此刻,我仿佛开始意识到:今日是一生这本大书的一节,是绝不可缺少的灿烂章回。

它像狂劲的乐曲,催促着人们走过无际的风景,更像优美的抒情诗,等着人们去细细地品味。

鲜嫩的阳光极好地铺展着一地的甜润以及上升的意念和活跃的思维,温柔的风似乎正在提醒人们把握住每一寸光阴以昂扬地潇洒注释生命的雄奇与珍贵。

为的是不再有遗憾伴着苍老爬满黄昏的心藤,不再有愧疚的墓碑孤立在生命的结尾。

驻守在今天的旷野,让思绪漫步在昨天与未来之间,心淡淡的,柔柔的,清清的。

或许昔日的辉煌雕塑了你的优美和刚劲,但并不意味着今日你必将灿烂动人。

因为今日不是你生命的尽头,你还要塑造今日,而所有的今日必将以无与伦比的崭新姿态挺立于你的面前,不是你检阅它,就是它检阅你。

那么,你何以忍心让活泼而鲜美的今日在你的手里黯然失色,如一溪泛不起浪花的流水!或许往日的故事没有写好,刚刚有了开头就失去了结尾。

那么,就让我们重新开始好吗?因为今日并不是昨天,昨天已经走进了历史。

你该感觉今天的景色是因为你而变得这般妩媚。

或许你还在等待明天,盼望明天会有一片灿烂的朝霞并且无阴云低垂。

那么,我们在憧憬的时刻为什么不把今天的天空擦得晴晴朗朗?为什么不给明天留一份绚丽的积累。

与其在过去与未来之间沉醉,莫如把今日的真实融进辛勤的汗水,一切都从今日开始,今日就是你的节日,今日就是你生命崛起的最好机会。

一生只有一个今日,那么,让我们善待它好吗?今日的味道好极了,像一杯浓浓的咖啡……路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

8方山子传苏轼诗歌赏析卜算子·黄州定慧院寓居作苏轼缺月挂疏桐,漏断人初静。

谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

译文:残月高挂在稀疏的梧桐,滴漏声断了,人群开始安静。

谁能见幽居人独自往来徘徊?唯有那缥渺高飞的孤雁的身影。

它突然惊起又回首匆匆,心里有恨却无人能懂。

它拣遍了寒冷的树枝不肯栖息,却躲到寂寞的沙洲甘愿受苦。

赏析:苏轼被贬黄州后,虽然自己的生活都有问题,但他是乐观旷达的,能率领全家通过自身的努力来渡过生活难关。

但内心深处的幽独与寂寞是他人无法理解的。

在这首词中,作者借月夜孤鸿这一形象托物寓怀,表达了孤高自许、蔑视流俗的心境。

文言积累歧路亡羊杨子之邻人亡羊,既率其党;又请杨子之竖(竖:僮仆)追之。

杨子曰:“嘻!亡一羊,何追者之众?”邻人曰:“多歧路。

”既反,问:“获羊乎?”曰:“亡之矣。

”曰:“奚亡之?”曰:“歧路之中又有歧焉,吾不知所之,所以反也。

” (《列子·说符》)译文:杨子邻居的羊跑了,于是率领他的亲友,还请杨子的僮仆一起追赶。

杨子说:“呵!丢一只羊,为什么要这么多人去追?”邻居说:“岔路很多。

”不久回来了,杨子问:“找到羊了吗?”回答:“逃跑了。

”问:“为什么会逃跑呢?”回答:“岔路之中还有岔路,我们不知道往哪边去追,所以就回来了。

”一、基础考查1.下列加点字的注音,全都正确的一项是( )A .驰骋.(ch ěnɡ) 当.世(dānɡ) 闾.里(lǘ) 功勋.(xūn) B .著.帽(zhù) 谪.居(zhé) 俯.仰(fǔ) 耸.然(sǒng) C .奴婢.(bēi) 萧.然(xiāo) 矍.然(jué) 蔬.食(shǔ) D .两骑.(qí) 精悍.(hàn) 岐.亭(qí) 倜傥.(t ng)解析:B 项,“著”读“zhuó”;C 项,“婢”读“b ì”;D 项,“骑”读“jì”。

答案:A2.下列各项中不含通假字的一项是( )A .阳狂垢污B .方山子傥见之与C .百有余年矣D .鹊起于前解析:A 项,“阳”通“佯”,假装。

B 项,“傥”通“倘”,或许;“与”通“欤”,语气词。

C 项,“有”通“又”,用于整数和零数之间。

答案:D3.下列每组句子中加点的字的意义和用法相同的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ ①见其所著帽,方屋而.高②蟹六跪而.二螯 B.⎩⎪⎨⎪⎧①余既耸然.异之②他植者则不然. C.⎩⎪⎨⎪⎧ ①晚乃遁于.光、黄间②谪戍之众,非抗于.九国之师也 D.⎩⎪⎨⎪⎧ ①呼于宿其.家②其.皆出于此乎解析:A 项均为“连词,表并列”。

B 项①形容词词尾,……的样子;②代词,这样。

C 项①介词,在;②介词,比。

D项①代词,他的。

②副词,大概,表推测。

答案:A4.下列各项中,句式特点与其他三项不同的一项是( )A.步行负弓矢从者百许人B.精悍之色,犹见于眉间C.泯泯然不见功名于世者D.使从事于其间解析:A项为定语后置句,B、C、D三项均为状语后置句。

答案:A二、课内阅读阅读下面的文字,完成5~12题。

方山子,光、黄间隐人也.。

少时慕朱家、郭解为人,闾里之侠皆宗.之。

稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世。

然终不遇,晚乃遁..于光、黄间,曰岐亭。

庵居蔬食,不与世相闻。

弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人莫识也.。

见其所著帽,方屋而高,曰:“此岂古方山冠之遗像乎?”因.谓之方山子。

余谪.居于黄,过岐亭,适见焉.。

曰:“呜呼,此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然,问余所以至此者,余告之故。

俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。

环堵萧然,而妻.子.奴婢皆有自得之意;余既耸然异之。

独念方山子少时使酒好剑,用财如粪土。

前十有九年,余在岐下,见方山子从两骑,挟二矢.,游西山。

鹊起于前,使骑逐而射之,不获。

方山子怒马独出,一发得之。

因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。

今几日耳,精悍之色,犹见于眉间,而岂山中之人哉?然方山子世有勋阀,当得官,使从事于其间,今已显闻.。

而其家在洛阳,园宅壮丽,与公侯等.;河北有田,岁得帛千匹,亦足以富乐。

皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉?余闻光、黄间多异人,往往阳.狂垢污,不可得而见,方山子傥见之与?(一)5.下列句中加点词语的解释,不正确的一项是( )A.闾里之侠皆宗.之宗:尊崇,推崇B.晚乃遁.于光、黄间遁:逃跑C.余谪.居于黄谪:贬官D.而妻子..奴婢皆有自得之意妻子:妻子和儿女解析:B项,遁:隐居。

答案:B6.下列各组中加点词的意义和用法,相同的一项是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧ 晚乃.遁于光、黄间乃.不知有汉,无论魏晋 B.⎩⎪⎨⎪⎧ 因.谓之方山子因.击沛公于坐C.⎩⎪⎨⎪⎧ 余谪居于黄,过岐亭,适见焉.犹且从师而问焉.D.⎩⎪⎨⎪⎧ 徒步往来山中,人莫识也.方山子,光、黄间隐人也.解析:C 项均为“代词,他”;A 项,连词,表承接,于是/副词,竟;B 项,副词,于是/介词,趁机;D 项,句末语气词/助词,表判断。

答案:C7.下面对文章内容的理解,不正确的一项是( )A .方山子是光州和黄州之间的一个隐士,苏轼被贬黄州后认识了他,并和他结为好友。

B .方山子就是陈季常,黄州山里人看见他戴的帽子形似古时的“方山冠”,就称他为方山子。

C .方山子少年时仰慕汉侠朱家、郭解的为人;长大后努力读书,想凭借读书在社会上大展宏图,认为自己是一世豪杰,但始终没有碰上机遇;晚年隐居在光州和黄州之间的一个叫“岐亭”的小镇上,过着隐居生活。

D .好文章常采用暗示的手法,如本文中“俯而不答,仰而笑”,写的是陈慥有无限感慨,可是没有明说,留待读者自己去体会。

这样写,留有余地,表现力却更强。

解析:A 项,“苏轼被贬黄州后认识了他”错,苏轼和方山子是老朋友,没有想到在黄州相见了。

答案:A8.将文中画线的语句翻译成现代汉语。

(1)稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案:年岁稍长,就改变志趣发奋读书,想以此来驰名当代。

(2)方山子亦矍然,问余所以至此者,余告之故。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案:方山子也惊讶,问我到这里来的原因,我把原因告诉了他。

(二)9.下列语句中加点的字,解释不正确的一项是( )A.挟二矢.,游西山矢:箭B.今已显闻.闻:出名C.往往阳.狂垢污阳:表面上D.园宅壮丽,与公侯等.等:等同解析:C项,阳:通“佯”,假装。

答案:C10.方山子的一生可以用“侠”“隐”两个字来归纳,下面六句编为四组,均能表现其“侠”的特点的一组是( )①用财如粪土②而岂山中之人哉③从两骑,挟二矢,游西山④怒马独出,一发得之⑤精悍之色,犹见于眉间⑥皆弃不取,独来穷山中A.①③④⑤ B.②③④⑥C.①④⑤⑥ D.②③⑤⑥解析:②⑥表现的是方山子的“隐”。

答案:A11.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )A.“独念”二字一转,回忆陈慥少时情景以及十九年前在岐山的相遇,这是倒叙,但从“今几日耳”又一转,仍然回到此时此地——在岐亭相遇的时间及地点中来。

B.文章最后写“光、黄间多异人”,而自己却“不可得而见”,于是推测方山子或许可以看到他们,从这可以看出作者并没有将方山子归于“异人”一类。

C.本文与一般的传记不同,不是以陈慥的经历为线索,而是以自己的观感为线索,这样写,内容就显得更真实,更富于情趣。

D.文中描写陈慥的语句,简洁而生动,能够使读者如闻其声,如见其人。

表现了苏轼高超的写人叙事技巧。

解析:B项,文章最后一段由叙光、黄间多异人以暗示方山子也是异人。

答案:B12.将文中画线的语句翻译成现代汉语。

因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________答案:他就在马上与我谈论起用兵之道及古今成败之事,自认为是一代豪杰。

三、拓展阅读阅读下面的文字,完成13~16题。

贤士隐居者(宋)洪迈士子修己笃学,独善其身,不求知于人,人亦莫能知者,所至或有之,予每惜其无传。

比得《上虞李孟传》录示四事,故谨书之。

其一曰,慈溪蒋季庄,当宣和间,鄙王氏之学,不事科举,闭门穷经,不妄与.人接。

高抑崇居明州城中,率.一岁四五访其庐。

季庄闻其至必倒屣出迎相对小室极意讲论自昼竟夜殆.忘寝食告去则送之数里相得欢甚。

或问抑崇曰:“蒋君不多与人周旋,而独厚于公,公亦拳拳于彼,愿闻其故?”抑崇曰:“余终岁读书,凡有疑而未判,与所.缺而未知者,每积至数十,辄一扣.之,无不迎刃而解。

”而蒋之所长,他人未必能知之。

世之所谓知己其是乎?其二曰,王茂刚,居明之林村,在岩壑深处。

有弟不甚学问,使专治生以糊口,而茂刚刻意读书,足迹未尝妄出,尤邃于《周易》。

沈焕通判州事,尝访之。

其见趣绝出于传注之外云。

气象严重,窥其所得,盖进而未已也。

其三曰,顾主簿,不知何许人,南渡后寓于慈溪。

廉介有常,安于贫贱,不蕲人之.知。

至于践履间,虽细事不苟.也。

平旦起,俟卖菜者过门,问菜把直几何,随所言酬之。

他饮食布帛亦然。

久之人皆信服,不忍欺。

苟一日之用足,则.玩心坟典,不事交游。

其四曰,周日章,信州永丰人。

操行介洁,为邑人所敬。

开门授徒,仅有以自给,非其义一毫不取。

家至贫,常终日绝食,邻里或以薄少致馈。

时时不继,宁与妻子忍饿,卒不以求人。

隆寒披纸裘,客有就访,亦欣然延纳。

望其容貌,听其论议,莫不耸然。

县尉谢生遗以袭衣,曰:“先生未尝有求,吾自欲致其敬耳,受之无伤也。

”日章笑答曰:“一衣与万钟等耳,倘无名受之,是不辨礼义也。

”卒辞之。

是四君子,真可书史策云。

(选自洪迈《容斋随笔》,有删改)13.下列语句中对加点词的解释,不正确的一项是( )A.率.一岁四五访其庐率:大概B.自昼竟夜,殆.忘寝食殆:恐怕C.虽细事不苟.也苟:马虎D.辄一扣.之扣:求教解析:B 项,殆:几乎。