生态景观林景观效果构成特性定量分析

- 格式:pdf

- 大小:362.72 KB

- 文档页数:5

景观生态学原理|——景观格局与分析景观的三个特征:1、格局:生态系统的大小、形状、数量、类型及空间配置相关的能量、物质和物种的分布2、功能:景观单元之间的相互作用,生态系统组分间的能量流动、物质循环和物种流3、动态:斑块镶嵌结构与功能随时间的变化3.1 景观发育景观格局的形成,受到生物与非生物两个方面的影响3.2 景观要素景观要素包括景观斑块、廊道、基质,以及附加结构3.2.1 斑块(patch)空间的非连续性以及内部均质性1. 斑块起源主要因素:环境异质性(environmental heterogeneity)自然干扰(natural disturbance)人类活动(human activity)1、环境资源斑块由于环境异质性导致,稳定,与自然干扰无关,由于环境资源的空间异质性和镶嵌规律2、干扰斑块由于基质内的各种局部干扰引起,具有最高的周转率,持续时间最短3、残存斑块是动植物群落受干扰后基质内残留的部分4、引进斑块人们把生物引入某一地区后形成的斑块1)种植斑块2)聚居地2. 斑块面积1、对物质和能量的影响2、对物种的影响1)岛屿,面积效应——生境多样性(habitat diversity)——物种多样性2)陆地,基质异质性高3. 斑块形状斑块的形状和走向对穿越景观扩散的动植物至关重要1、圆形和扁长形斑块,内缘比(interior ratio)2、环状斑块3、半岛4. 斑块镶嵌相似的斑块容易造成扩散不同类型的斑块镶嵌,能够形成对抗干扰的屏障、5. 斑块化(缀块性,patchiness)与斑块动态1、斑块化机制斑块化:斑块的空间格局及其变异,大小、内容、密度、多样性、排列状况、结构、边界特征对比度(contrast):斑块之间以及斑块与基质之间的差异程度空间异质性(spatial heterogeneity):通过斑块化、对比度以及梯度变化所表现出来的空间变异性生物感知(organism-sensed):生物对于斑块化的反应最小斑块化尺度(smallest patchiness scale):粒度(grain)最大斑块化尺度(largest patchiness scale):幅度(extent)斑块化动态:斑块内部变化和斑块间相互作用导致的空间格局及其变异随时间的变化斑块化产生的原因:物理的和生物的,内部和外源的2、斑块化的特点1)可感知2)内部结构,时空等级性,大尺度斑块是小尺度斑块的镶嵌体3)相对均质性4)动态特征5)生物依赖性6)斑块的等级系统(patch hierarchy)7)等级间的相互作用8)斑块敏感性(patch sensitivity)9)斑块等级系统中的核心水平:最能集中体现研究对象或过程特征的等级水平,相应的时空尺度称为核心尺度(focal scale)10)斑块化原因和机制的尺度依赖性3、斑块化的生态与进化效应3.2.2 廊道(corridor)廊道是线性的景观单元,具有通道合阻隔的双重作用1. 廊道的起源干扰廊道、残存廊道、环境资源廊道、种植廊道、再生廊道2. 廊道的结构特征1)曲度:廊道的弯曲程度,影响物质、能量、物质的移动速度2)宽度3)连通性:廊道单位长度上间断点的数量表示4)内环境:较大的边缘生境和较小的内部生境3. 廊道分类1)线状廊道:全部由边缘物种占优势的狭长条带2)带状廊道:较丰富的内部种的内环境的较宽条带3)河流廊道:分布在河流两侧3.2.3 基质(matrix)1. 基质的判定1)相对面积2)连通性3)控制程度4)3个标准结合2. 孔隙度和边界形状孔隙度(porosity):单位面积的斑块数目3.2.4 附加结构(add-on)异常景观特征,在整个景观中只出现一次或几次的景观类型3.3 景观格局特征目的:从无序的斑块镶嵌中,发现潜在的有意义的规律性3.3.1 斑块-廊道-基质模式(patch-corridor-matrix model)3.3.2 景观对比度1. 低对比度结构自然形成的,热带雨林,相邻景观要素彼此相似2. 高对比度结构自然、人工3.3.3 景观粒径(landscape grain)粗粒(coarse grain)和细粒(fine grain)生物体粒径(home range):生物体对其敏感或利用的区域粒径大小取决于整个景观的尺度3.3.4 景观多样性(landscape diversity)由不同类型生态系统构成的景观在格局、功能和动态方面的多样性或变异性,反映景观的复杂性程度1)斑块多样性:数量、大小、形状的多样性2)类型多样性:景观类型的丰富度3)格局多样性:景观类型空间镶嵌的多样性3.3.5 景观异质性(landscape heterogeneity)多样性——斑块性质的多样化异质性——斑块空间镶嵌的复杂性,景观结构空间分布的非均匀性、非随机性1)空间异质性2)时间异质性3)功能异质性梯度分布镶嵌结构3.4 生态交错带与生态网络3.4.1 边缘效应与生态交错带景观单元之间的空间联系:生态交错带、网络结构1. 边缘效应(edge effect)边缘地带由于环境条件不同,可以发现不同的物种组成和丰富度边缘物种:仅仅或主要利用景观边界的物种内部物种:远离景观边界的物种2. 生态交错带(ecotone)描述物种从一个群落到其界限的过渡分布区,由两个不同性质的斑块的交界及各自的边缘带组成生态过渡带(transition zone)景观边界(landscape boundary)1)特征:生态应力带(tension zone)、边缘效应、阻碍物种分布(半透膜)、2)描述:结构:大小、宽度、形状、生物结构、限制因素、内部异质性、密度、分形维数、垂直性、外形或长度、曲合度功能:稳定性、波动、能量、功能差异、通透性、对比度、通道、过滤、屏障、源、汇、栖息地3)尺度效应:某一尺度上可以明辨的交错带在另一尺度上可能模糊不清4)气候变化:更为敏感,迟滞(lag)5)生态交错带与生物多样性:农业生产把异质的自然景观变成大范围同质的人工景观,消灭了自然生态交错带,扩展了人为生态交错带3.4.2 生态网络与景观连通性生态网络(network)将不同的生态系统相互连接起来两类物种:生活在网络包围的景观要素内部的物种,廊道是一种障碍;生活在廊道内、沿着廊道迁移的物种1. 廊道网络由节点(node)和连接廊道构成,分布在基质上形式:分支网络(branching network):树状的等级结构环形网络(circuit network):封闭的环路结构1)廊道网络的结构特征网络交点、网状格局、网眼大小、网络结构的决定因素(历史和文化的)2)廊道网络描述连通性:在一个系统中所有交点被廊道连接起来的程度,指示网络的复杂度,用r指数方法来计算r指数:连接廊道数与最大可能连接廊道数之比r=L/Lmax=L/3(V-2),V为节点数环度:用α指数衡量,表示能流、物流、物种迁移路线的可选择程度。

园林景观美景度评价研究进展随着城市化进程的不断加快,人们对于园林景观的需求也越来越大。

园林景观作为城市中重要的绿化空间,不仅可以提供市民休闲娱乐的场所,更能够改善城市环境,增强城市的生态功能。

园林景观的品质评价成为了学术界和实践界关注的焦点。

本文将从园林景观美景度评价的定义、研究方法和应用前景三个方面进行探讨,以期为相关领域的研究和实践提供参考。

一、园林景观美景度评价的定义园林景观美景度评价是指对园林景观的美学品质进行量化和评估的过程。

通常包括景观的视觉效果、空间组织以及植物配置等方面的评价。

根据不同的研究目的和评估对象,园林景观美景度评价可以分为定性评价和定量评价两种方式。

定性评价主要是通过对园林景观的整体感受和视觉效果进行描述和分析,常用的方法包括问卷调查、专家评价和实地考察等。

这种评价方式适用于对园林景观进行整体品质的评估,具有一定的主观性和灵活性。

但是定性评价的结果往往缺乏量化指标,难以进行直观的比较和分析。

定量评价则是通过建立一套科学的评价体系,采用客观的测量数据对园林景观的美学品质进行评估。

常用的方法包括景观指数法、景观模拟和三维可视化技术等。

这种评价方式具有较强的客观性和可比性,能够为园林景观设计和规划提供科学依据。

定量评价也存在着数据获取和处理的难度较大、专业技术要求高等问题。

1. 景观指数法景观指数法是通过对景观空间的形式、结构和功能进行测量和分析,以获得景观品质的综合评价。

它将景观特征和景观价值量化为一个或多个指标,通过建立景观指数模型,对园林景观的美学品质进行评价。

常用的景观指数包括景观多样性指数、景观连通性指数和景观稳定性指数等。

通过对这些指数的计算和分析,可以揭示园林景观的特征和价值,为园林景观的规划和设计提供科学依据。

2. 景观模拟景观模拟是指利用计算机技术和数学模型,对园林景观的美学品质进行模拟和分析。

通过虚拟现实技术和数字地形模型,可以对园林景观进行三维模拟和可视化展示,以直观地呈现其景观特征和视觉效果。

园林绿化施工的生态建设与效果评估近年来,随着城市化进程的加快,园林绿化已成为城市改善环境和促进居民生活质量的重要手段。

在园林绿化施工过程中,生态建设和效果评估是至关重要的环节。

本文将重点探讨园林绿化施工中的生态建设和效果评估措施。

首先,园林绿化施工的生态建设应当注重生态平衡的保持和恢复。

在设计和施工之前,必须进行详细的生态评估,了解区域的生态环境特点和植物种类的适应性。

根据生态评估结果,选择合适的植物品种和种植方式,以实现对生态系统的保护和促进。

在园林绿化施工中,可以适当采用原生植物,以增加植物多样性,提供栖息地和食物来源,促进生态系统的稳定。

此外,应根据地形、土壤、气候等因素选择合适的地被植物种类,以避免土壤侵蚀和水资源浪费。

其次,园林绿化施工的效果评估至关重要,它可以帮助我们了解绿化工程的实际效果,并得出相应的改进措施。

一种常见的效果评估方法是定期进行植物生长调查和生物多样性调查。

通过对植物的生长情况和种类的统计,可以判断绿化效果的好坏,并及时采取措施进行调整和改进。

此外,还可以通过观察鸟类、昆虫等野生动物的数量和多样性变化来评估生态系统的健康状态。

这些评估结果为进一步的管理和维护提供了依据。

另外,园林绿化施工的生态建设还应注重水资源的合理利用。

在施工过程中,可以采用雨水收集系统和水槽等设施,将雨水储存起来用于浇灌植物。

同时,应合理设计水系和湿地,提高水的循环利用率,减少水资源的浪费。

通过合理利用水资源,不仅可以降低施工和维护的成本,还可以提高园林绿化的生态效益。

此外,园林绿化施工中的生态建设还应注重噪声和空气质量的改善。

通过引入适宜的植物、建设吸附噪音和吸收有害气体的绿色屏障,可以减少噪声和改善空气品质。

这对于城市居民的健康和舒适至关重要。

最后,园林绿化施工的生态建设还应注重环境教育的普及。

通过设置标识牌、展示板等教育设施,向公众普及有关生态保护和绿色环保的知识。

同时,组织相关的培训和宣传活动,提高公众的环保意识和参与度。

北京市海淀区百万亩造林已建成项目景观与生态的综合评估综合评估是对北京市海淀区百万亩已建成造林项目的景观与生态进行全面的评价和分析。

本文将从景观和生态两个方面展开论述,详细介绍该项目的建设情况、景观特点、生态效益以及存在的问题与改进措施。

一、景观评估1. 建设情况:该项目位于北京市海淀区,占地面积达百万亩,是一项大规模的造林工程。

项目的建设分为多个阶段,经过数年的努力,已经完成了全部规划和植树工作。

项目的景观设计以保护生态环境为主要目标,注重营造自然、生态友好的景观。

2. 景观特点:该项目的景观特点主要体现在以下几个方面:- 多样性:项目中采用了多种树种进行植树,包括松树、柏树、柳树等,形成了多样性的植被景观。

- 层次感:项目中根据地形地貌的不同,采取了不同的造林方式,形成了层次感丰富的景观。

- 绿化覆盖率高:通过大规模的植树活动,项目区域的绿化覆盖率显著提高,为城市增添了绿色景观。

3. 景观评价指标:- 植被覆盖率:通过遥感技术和实地调查,测算出项目区域的植被覆盖率,评估绿化效果。

- 绿地面积:统计项目区域内的绿地面积,评估绿化规模。

- 植物多样性指数:对项目区域内的植物种类进行调查和统计,计算植物多样性指数,评估景观的多样性。

二、生态评估1. 生态效益:该项目的建设对生态环境产生了积极的影响,主要体现在以下几个方面: - 空气净化:大规模的植树活动增加了植被覆盖率,有效净化了空气中的有害物质。

- 水源保护:植树活动改善了土壤的保水性,增加了地下水的补给量,对水源保护具有重要意义。

- 生物多样性:项目中采用了多种树种进行植树,为当地生物提供了多样的栖息环境,促进了生物多样性的保护。

2. 生态评价指标:- 空气质量改善程度:通过对项目区域内空气中有害物质的监测,评估植树活动对空气质量的改善程度。

- 土壤保水性指数:通过对项目区域内土壤的采样和测试,评估植树活动对土壤保水性的影响。

- 生物多样性指数:对项目区域内的生物进行调查和统计,计算生物多样性指数,评估生态保护效果。

如何进行森林景观格局与生态网络分析引言:森林作为地球上重要的生态系统之一,对环境的稳定性与生物多样性的维持起着关键作用。

为了有效管理森林资源,掌握森林景观格局与生态网络的分析方法至关重要。

本文将介绍如何进行森林景观格局与生态网络分析。

一、森林景观格局分析1.样地选择:森林景观格局的分析需要从实地观测中获取数据。

首先,需要选择合适的样地进行观测。

样地应该覆盖不同类型的森林景观,包括森林类型、年龄结构、树种组成等。

样地的选择应具有代表性和典型性。

2.数据采集:在样地选定后,需要采集多种数据来描述森林景观的格局。

根据实际情况,可以使用航空遥感技术、激光雷达扫描等方式获取高分辨率遥感影像,以获取不同尺度的景观指标。

3.景观指标计算:景观指标是分析森林景观格局的重要工具,可用于评估整体格局的复杂度、碎片化程度、分布特征等。

常见的景观指标包括斑块面积、斑块形状、斑块分布的空间分析等。

在计算过程中,可以利用地理信息系统(GIS)软件进行处理。

4.景观格局分析:通过计算得到的景观指标,可以进行景观格局的分析。

例如,可以使用分层聚类分析、主成分分析等方法,将不同的景观指标进行综合评估,以获取森林景观格局的整体特征。

二、森林生态网络分析1.物种数据收集:生态网络的分析需要获取多样的物种数据。

可以通过野外调查、摄像监测等方式,获得包括植物、动物等在内的物种数据。

此外,还可以利用已有的数据库进行数据的搜集和筛选。

2.物种分布模型构建:为了获取更全面的物种分布信息,可以使用物种分布模型进行构建。

物种分布模型结合环境因子、生境类型等信息,预测物种的空间分布范围。

这些模型可以基于机器学习等方法,对物种的生境要求进行估计。

3.生态网络分析:在物种分布模型构建完成后,可以使用图论分析方法来构建生态网络。

将物种作为节点,根据物种之间的生境联系与空间位置,建立节点之间的连边。

其中,节点之间的连接强度可以根据物种之间的相互作用强度进行分析。

园林植物景观评价方法及其应用分析随着城市化进程的加剧和人们对生态环境的关注,园林植物景观评价成为了园林规划与设计的重要环节。

园林植物景观评价旨在通过科学的方法评估园林植物景观的可持续性、景观效益和生态价值,为园林景观的规划与设计提供科学依据,本文将介绍园林植物景观评价的方法及其应用分析。

一、园林植物景观评价方法1.定量评价方法(1)景观生态学指标法:景观生态学指标法是评价园林植物景观的一种较为科学的定量评价方法,通过对景观斑块的个数、大小、形状、组合等进行指标化的测量和统计,来评估景观的破碎度、稳定性和生态价值。

这种方法能够客观地反映园林植物景观的生态功能和服务价值,是评价景观生态效益的重要手段。

(2)植物多样性指数法:植物多样性指数法是通过对园林植物的多样性程度进行测量和计算,来评价园林植物景观的多样性和生物丰富度。

常用的植物多样性指数包括物种丰富度指数、均匀度指数和多样性指数等,通过这些指数的计算,可以全面评估园林植物景观中植物的丰富度和多样性程度。

(1)SWOT分析法:SWOT分析法是一种常用的园林植物景观评价方法,通过对园林植物景观的优势、劣势、机会和威胁进行分析,来评价景观的整体发展潜力和面临的挑战,为景观规划与设计提供战略性的建议。

这种方法可以全面评估园林植物景观的现状和发展趋势,为景观规划和设计提供科学依据。

(2)专家评价法:专家评价法是一种常用的定性评价方法,通过邀请园林景观规划与设计领域的专家学者进行评审和评价,来全面评估园林植物景观的规划和设计方案的合理性和科学性。

这种方法能够充分利用专家的经验和智慧,提高评价的客观性和科学性。

1.指导园林景观规划与设计2.促进园林植物景观的可持续发展园林植物景观评价可以帮助人们充分认识园林植物景观的生态功能和服务价值,提高人们对园林植物景观的关注和重视。

通过评价的结果,可以及时发现园林植物景观存在的问题和不足,采取相应的改进措施,保护和提升园林植物景观的生态品质,促进园林植物景观的可持续发展。

园林植物景观评价方法及其应用分析园林植物景观评价方法是指通过系统化的方法和指标来评价园林植物景观的品质和价值。

这些评价方法旨在帮助评估园林植物景观的功能、美学和生态效益,以指导园林植物景观的设计、规划和管理。

园林植物景观评价方法可以分为主观评价和客观评价两类。

主观评价方法主要依靠专家的主观评判和经验,通过对景观的外观、结构、植物组成和功能的主观感受进行评价。

客观评价方法则通过量化的指标和测量工具来评估园林植物景观的各个方面。

客观评价方法中最常用的是景观质量评价方法。

景观质量评价方法包括景观可视性评价、景观多样性评价、景观连续性评价等。

景观可视性评价方法通过测量景观元素的可视范围、展示比例和景观观赏率等指标来评估景观的可视性,进而评价景观的品质。

景观多样性评价方法则通过量化不同植物种类的数量、分布和共存状况等指标来评估景观的多样性。

景观连续性评价方法则通过测量不同景观元素之间的连接性和连贯性等指标来评估景观的连续性。

还有一些其他的评价方法可以用于评估园林植物景观的生态效益。

生态系统服务评价方法可以通过测量园林植物景观对土壤保持、水资源调控、空气净化和生物多样性保护等方面的贡献来评价其生态效益。

生物多样性评价方法则可以通过调查和记录园林植物景观中的物种数量、分布和共存关系等来评价其生物多样性价值。

还有一些社会经济评价方法可以用于评估园林植物景观对居民健康、社区环境质量和房地产价值等方面的影响。

园林植物景观评价方法的应用可以帮助评估园林植物景观的价值和影响,以指导园林植物景观的规划、设计和管理。

它可以帮助决策者了解园林植物景观的优势和不足,为制定合理的发展策略提供依据。

它也可以帮助设计师和规划师更好地理解园林植物景观的特点和需求,以满足用户的要求。

园林植物景观评价方法的应用还可以帮助公众更好地理解园林植物景观的价值和重要性,提高对其的保护意识。

园林生态设计方案分析园林生态设计方案是为了满足人们对自然环境的需求而提出的一种设计方案。

它以生态的原则为基础,通过合理的布局和植物选择,打造出一个生态良好的园林环境。

本文将对园林生态设计方案进行分析,从四个方面来阐述其优点。

首先,园林生态设计方案的布局合理。

合理的布局可以根据地形地貌的特点来进行,使各个功能区有机地连接在一起。

比如,在一个丘陵地区的园林生态设计方案中,可以将丘陵地区的高处设置为观景区,低处设置为水系区域,形成一个自然呼应的景观。

这样的布局不仅可以提升园林的美感,还可以增加人们对园林的游览兴趣。

其次,园林生态设计方案在植物选择上倡导多样性。

多样性的植物可以为园林建设提供更多的生态功能。

比如,通过选择具有防风、吸附有害物质和净化空气功能的植物,可以有效地改善园林的生态环境。

此外,多样性的植物还可以吸引更多的野生动物,增加园林的生态价值。

第三,园林生态设计方案注重节约能源。

在园林的设计过程中,可以采用一些节能措施,比如合理利用太阳能、风能等清洁能源。

同时,在建设园林的过程中,还可以选择一些节能材料,比如节能灯具、节水设备等。

这些措施不仅可以降低园林维护的成本,还可以减少能源的消耗,对保护环境具有积极的意义。

最后,园林生态设计方案注重生态教育。

通过对园林生态设计方案的实施,可以向公众宣传生态保护意识,增强公众对生态环境的重视。

比如,在园林中可以设置一些生态教育展览,向公众介绍生态知识,提高公众的环保意识。

通过这种方式,可以为社会的可持续发展做出贡献。

综上所述,园林生态设计方案的优点主要体现在布局合理、植物多样性、节约能源和生态教育上。

通过这些措施的实施,可以打造出一个生态良好的园林环境,为人们提供一个休闲娱乐的场所,同时也为生态环境的保护作出了贡献。

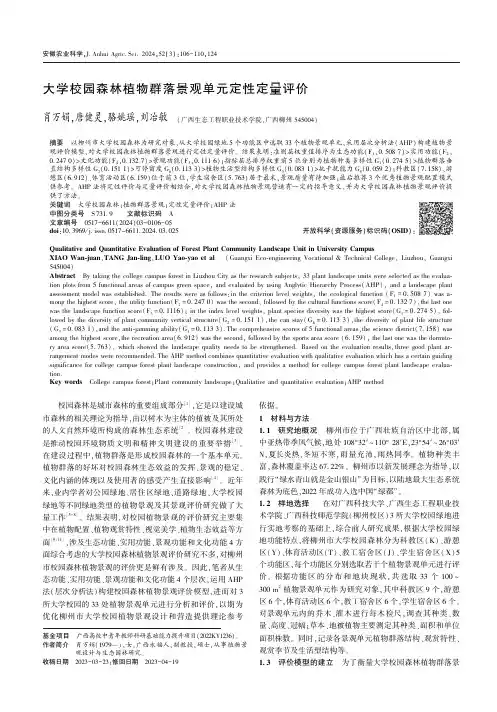

包头市园林绿化生态功能定量评价——以阿尔丁植物园东园为例张星【摘要】2015年底,笔者对包头市阿尔丁植物园园林绿化情况进行了调查,并运用样本测定和回归分析等统计学方法,建立了包头市常见树种的一元及二元回归模型,对其生态功能进行定量评价.结果表明,阿尔丁植物园东园的植物绿量为1 795 479.74 m2,吸收CO2约为5 541 994.31 kg,释放O2约为4 029000.97 t,吸热约为1.05×1011 kCal,滞尘量约为242 355.29 t;其总生态经济效益折合人民币约6 508.80万元,据估算园区当年生产维护费约250万元,园区绿化植物产生的生态经济效益逐年递增.【期刊名称】《山西林业科技》【年(卷),期】2017(046)001【总页数】4页(P17-19,30)【关键词】阿尔丁植物园;生态功能;定量评价;经济价值【作者】张星【作者单位】北京林业大学,北京100083【正文语种】中文【中图分类】S718.55+7园林绿地不仅可以营造优美的景观,还可以吸收二氧化碳、释放氧气、净化空气等,具有较高的生态价值。

包头市阿尔丁植物园位于包头市昆都仑区北部,被称为包头市的城市绿肺,是包头市打造绿色文明城市的重点工程项目。

笔者以植物园东园园林绿地生态功能的定量评价为基础,进一步分析植物园园林绿化所产生的生态功能和经济价值,对于正确衡量植物园绿化资金的运行效果,合理评价植物园绿化项目的建设成果,推动园林绿化事业的发展,具有十分重要的意义。

阿尔丁植物园位于包头市昆都仑区北部,东园面积有45 hm2.其中,绿化面积占80%,硬化面积占9%,水体面积占9.6%.2.1 植物调查对植物园东园1号~29号地的植物品种、规格进行调查,并分别统计落叶乔木、针叶乔木、灌木的株数。

2.2 植物绿量的推算植物绿量的推算依据刘宇等2008年统计出的34种包头市常用乔木、灌木、花卉及草坪的叶面积回归方程及指数。

公园绿地元素分析报告随着城市化进程的不断加速,公园绿地成为城市中不可或缺的重要元素。

公园绿地为城市居民提供了休闲、健身、娱乐等多种功能。

本文将对公园绿地的元素进行分析,以期了解公园绿地的构成和特点。

公园绿地的基本元素主要包括景观设计、植被、道路、设施和管理等方面。

首先,景观设计是公园绿地的核心元素之一。

通过合理规划和布局,景观设计能够提升公园的美观性和艺术感。

公园的整体形象和风格往往归功于景观设计的巧妙安排。

其次,植被是公园绿地不可或缺的组成部分。

植被不仅能够为人们提供清新的空气,还能够调节气温和湿度,增强公园绿地的生态功能。

不同的植被种类在公园中形成了多样化的景观,给人们带来了视觉上的愉悦和舒适感。

道路是公园绿地的连接线,起到引导人流和交通的作用。

道路的合理规划能够提高公园的通行效率,并确保人们能够方便地进入和离开公园。

同时,道路也是构建公园整体景观的一部分,其建设和维护需要考虑美观和安全的因素。

公园绿地的设施包括休息区、儿童游乐区、运动场等。

这些设施为人们提供了丰富多样的活动场所和娱乐方式。

休息区提供了休息和聚会的地方,儿童游乐区则满足了孩子们的成长需求,运动场则满足了人们锻炼身体的需要。

最后,公园绿地的管理是公园能够正常运营的基础。

公园的管理需要考虑各种因素,如安全、环境卫生和绿化养护等。

良好的管理能够保证公园的秩序和环境质量,提供给人们一个良好的休闲环境。

综上所述,公园绿地的元素多种多样,相互间也有着紧密的联系和影响。

景观设计、植被、道路、设施和管理等元素相互配合,共同构建了一个美丽、舒适和功能完善的公园绿地。

这些元素的合理利用和管理将对公园绿地的质量和使用效果产生积极影响,为城市居民带来更好的生活体验。

景观生态分析方案背景随着城市化进程的快速推进,城市生态环境受到越来越多的压力和破坏。

为了保护城市的生态环境,提升城市的可持续发展能力,需要对城市的景观生态进行科学分析和管理。

分析方案1. 确定景观生态环境首先需要对城市的景观生态环境进行确定和评估。

可以根据城市的地形、气候、植被、水文等要素,对其景观生态环境进行分类和划分。

通过综合评估,可以确定城市的景观生态特点和问题,为后续的分析和管理提供依据。

2. 进行景观分析在确定了城市的景观生态环境后,需要进行景观分析。

其中,景观分析包括景观格局、景观组成、景观结构和景观功能等方面的分析。

通过景观分析,可以了解景观生态的植被结构、水域结构、城市硬质环境构成等方面的情况,为景观生态的规划和治理提供科学依据。

3. 确定景观生态问题根据景观分析的结果,可以确定城市的景观生态问题。

可能的问题包括:植被覆盖率低、水体水质差、生态结构复杂、土地利用不合理等。

需要根据实际情况,确定具体的景观生态问题。

4. 制定景观生态管理计划在确定了城市的景观生态问题后,需要制定相应的景观生态管理计划。

管理计划包括两个层面:一是景观设计层面,主要是通过植被重建、水环境治理等手段,改善城市的景观生态环境;二是管理策略层面,主要是针对城市管理的各个环节,通过改善管理手段和提高管理效率,保障城市景观生态的可持续发展。

总结对城市的景观生态进行科学分析和管理是保护城市生态环境、促进城市持续发展的基础。

通过确定景观生态环境、进行景观分析、确定景观生态问题和制定管理计划等步骤,可以有效提升城市景观生态的质量和可持续性。

梅州市生态景观林带季节观赏性和生态效应分析作者:苏艳王燕李吉跃何茜来源:《现代农业科技》2016年第16期摘要生态景观林带是重要的景观资源和生态屏障。

本文以广东省梅州市梅县区4处生态景观林带为例,对其树种搭配模式及其实施效果包括季度观赏性和生态效应(空气负离子含量和空气湿度调控)进行评价,以期为其他省区或市县生态景观林建设带提供参考。

关键词生态景观林带;树种搭配;季度观赏性;生态效应;广东梅州中图分类号 S727.28 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2016)16-0139-01构建生态景观林带是践行美丽中国生态建设的重要内容,是重要的景观资源和生态屏障,也是展示区域形象的重要载体[1]。

广东省是中国的南大门,北依南岭山地,南临热带海洋,北回归线横贯中部,雨量丰富,植物种类繁多,其木本植物种数占了全国木本植物的40%以上[2],对生态景观林带建设有着得天独厚的优势。

2011年,广东省制定了《广东省生态景观林带建设规划(2011—2020)》,2012年全面启动实施生态景观林带建设[3],省内多个县市积极参与,各自发挥区域优势与地域特色,使得广东省生态景观林带建设初见成效。

本文就粤东地区梅州市梅县区4处样地生态景观林带建设效果进行总结,以期为其他省区或市县生态景观林带建设提供参考。

1 地区与林带概况梅州市梅县区位于广东省东北部,韩江上游,梅州市中部,地理坐标为东经115°47′~116°33′,北纬23°55′~24°48′。

该区东邻大埔县,西界兴宁,南连丰顺县,北接蕉岭县;东北与福建省上杭县、永定县毗连,西北与平远县接壤,中部环接梅州市梅江区。

属亚热带季风气候,气候温和,阳光充足,热量丰富,雨量充沛,雨热同季,干冷同期,四季宜耕宜牧。

平均气温21.3 ℃,极端最高气温39.5 ℃,最低气温-7.3 ℃;年平均日照时数1874.2 h;年平均降雨量1 528.5 mm,最多年降雨量2 355.4 mm,最少年降雨量979 mm;年均相对湿度77%;年均无霜期306 d,最长霜期117 d。

景观生态分析方案背景随着人类的发展和城市化进程,许多地区的自然生态环境受到了严重破坏和威胁。

为了保护和改善相应地区的生态环境,需要制定一定的生态保护方案。

景观生态分析是一种有效的生态保护方法,可通过对地区的生态环境和景观特征进行综合分析,评估生态系统的健康程度和风险,制定相应的保护措施,从而实现生态环境的可持续发展。

目的本文旨在探讨景观生态分析方案的制定过程和技术方法,帮助有关部门和组织制定更为科学和有效的生态保护计划,促进生态环境的改善和保护。

分析方法景观生态分析主要包括以下几个方面的内容:生态环境评估生态环境评估是景观生态分析的基础和前提,主要通过对地区的自然生态环境、人类活动和社会经济发展等方面的状况和特征进行分析和评估,了解生态系统的健康程度和风险,从而为制定相应的保护措施提供数据和依据。

生态环境评估主要包括以下几个方面的内容:•自然生态环境评估:包括植被、土壤、水质、气候等方面的评估,主要目的是了解自然环境的变化和影响因素,以及自然生态系统的健康程度。

•人类活动评估:包括土地利用、污染、开采、建设等方面的评估,主要目的是了解人类活动对生态环境的影响和风险程度。

•社会经济发展评估:包括经济产业、人口增长、城市化程度等方面的评估,主要目的是了解社会经济发展对生态环境的影响和潜在威胁。

景观特征分析景观特征分析是景观生态分析的关键,主要通过对地区的地形、植被、水系、土地利用等方面的景观特征进行分析和评估,了解生态系统的构成和运行方式,发现生态系统的脆弱性和潜在威胁,从而为制定相应的保护措施提供参考和依据。

景观特征分析主要包括以下几个方面的内容:•地形分析:包括海拔、坡度、坡向等方面的分析,主要目的是了解地形对生态系统的影响和调节作用。

•植被分析:包括植被类型、植被丰富度、植被覆盖度等方面的分析,主要目的是了解植被对生态系统的影响和生态功能。

•水系分析:包括河流、湖泊、沼泽等水体的分布、特征和水质等方面的分析,主要目的是了解水系对生态系统的影响和生态功能。

景观林的指标

景观林是指为了美化环境、提高生态系统服务功能等多种目的而建立的人工林,它不仅具备实用价值,还有着重要的生态、文化和美学价值。

为了确保景观林的质量和效果,需要对其进行科学评估和监测,其中最重要的就是制定和应用景观林的指标。

景观林的指标可以分为三类:结构指标、功能指标和美学指标。

结构指标主要反映景观林的生长状态和结构组成,包括树高、胸径、密度、树种组成等;功能指标则反映景观林对环境和人类的服务功能,包括水土保持、气候调节、生态保护等;美学指标则主要从审美角度出发,反映景观林的美学价值,包括景观美学、文化美学、生态美学等。

景观林指标的制定应该结合景观林的实际情况和使用目的,具有科学性和实用性,同时需要考虑到区域和文化差异。

对于景观林的管理和监测,应该定期进行指标的测量和数据分析,及时发现问题和调整措施,以确保景观林的良性发展和多功能性。

- 1 -。