有机氯农药的危害

- 格式:doc

- 大小:42.50 KB

- 文档页数:6

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享有机氯农药中毒的症状表现

导语:农药通过各种途径和机制影响或危害人体各种生理生化过程的正常进行。

农药种类不同,对人体的器官、生理功能的影响也不同,有时差别也非常大,所以中毒症状和体征也不相同。

了解不同农药的中毒症状对于对中毒人员的及时解救和治疗是非常有必要的。

有机氯农药中毒症状:有机氯农药中毒也很少见,因为大都分有较明显危害的有机氯农药已经于多年前被禁止销售了。

其发生可能是因为重大污染,其性质可能为职业接触、事故、或有意吞服。

有机氯类农药的中毒是由于这类农药刺激中枢神经系统所引起的。

有机氯农药的中毒一般在接触药剂后数小时发生,开始的症状表现为头痛和眩晕,出现忧虑烦恼、恐惧感,并可能情绪激动。

以后可能有呕吐、四肢软弱无力,双手震颤、癫痫样发作,病人可能失去时间和空间的定向,随后可能有阵发痉挛。

一般在1~3天内死亡或者恢复,恢复者无后遗症或永久性残疾。

摘要有机氯农药是一类由人工合成的杀虫广谱、毒性较低、残效期长的化学杀虫剂。

主要分为以环戊二烯为原料和以苯为原料的两大类。

以苯为原料的包括HCHs、DDTs和六氯苯等;以环戊二烯为原料的包括七氯、艾氏剂、狄氏剂和异狄氏剂等。

有机氯农药的物理、化学性质稳定,在环境中不易降解而长期存在。

长江中下游地区是我国农业最发达的地区之一,历史上曾生产和使用了大量的HCHs和DDTs等农药。

尽管我国从1983年以来禁止或限制生产这些农药,但由于这些污染物的环境持久性,导致其在大气,水体,土壤和生物体等环境介质中广泛存在。

近年来,由于林丹和三氯杀螨醇的使用,导致环境中存在新的输入源。

此外由于土壤中残留农药的二次释放,可能存在一定的生态风险。

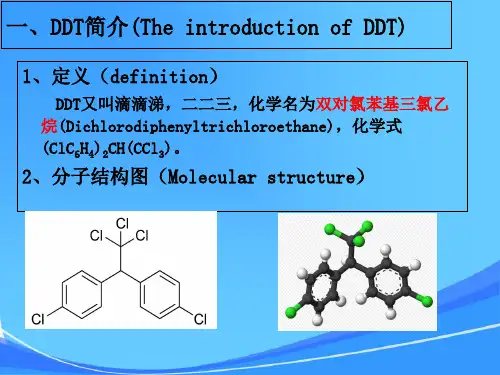

关键词:有机氯农药,HCHs,DDTs ,长江中下游第一章有机氯农药简述1.1 有机氯农药的历史有机氯农药的历史可以追溯到1938 年,瑞士科学家Muller 发现了DDT 的杀虫作用,并把它成功运用到杀灭马铃薯甲虫上,从那时起,有机氯农药开始被使用。

在那个年代,DDT 被认为是最有希望的农药,发明者Muller 还因此获得了诺贝尔奖。

而随着DDT 的发明和使用的成功,也掀起了研制有机合成农药的热潮。

到了1942年,英法等国又发明了另一种有机氯杀虫剂-六六六(HCH)。

1945 年氯丹被发明,1948年七氯,艾氏剂,狄氏剂和毒杀芬等有机氯农药也相继被发明出来,1950 年发明了异狄氏剂和硫丹。

1969 年甲氧滴滴涕也被广泛的应用。

由于有机氯农药具有高效、低毒、低成本、杀虫谱广、使用方便等特点,在有机氯农药被相继发明的几十年里,有机氯农药被大范围的运用。

但随之而来,有机氯农药的负面影响和作用也逐渐的显现出来,由于有机氯农药非常难于降解,在土壤中可以残留10 年甚至更长时间之久,且容易溶解在脂肪中。

而且由于有机氯农药具有一系列的危害性,对人类会造成一定的危害。

有机氯农药在给人类造福的同时,也给人类的生存及生命质量带来了不良影响。

食品中农药残留及其毒性常见的农药有有机氯农药、有机磷农药、拟除虫菊酯类农药一、有机氯农药对人体危害:有机氯是最早使用的一种农药,主要有六六六及DDT等,在环境中稳定性强,不易降解,在环境和食品中残留期长,如DDT 在土壤中消失95%的时间需3~30年(平均10年),通过食物链进入体内后,因是脂溶性物质,主要蓄积于脂肪组织中。

有机氯农药多数属于中等毒或低毒。

有机氯农药能诱发细胞染色体畸变,因为有机氯可通过胎盘屏障进入胎儿,部分品种及其代谢产物具有一定致癌作用。

我国已于 1983年停止生产,1984 年停止使用。

二、有机磷农药对人体的危害:有机磷农药是目前使用量最大的一种杀虫剂,常用产品是敌百虫、敌敌畏、乐果、马拉硫磷等。

大多数有机磷农药的性质不稳定,易迅速分解,残留时间短,在生物体内也较易分解,故在一般情况下少有慢性中毒。

有机磷农药对人的危害主要是引起急性中毒。

有机磷属于神经性毒剂,可通过消化道、呼吸道和皮肤进入体内,经血液和淋巴转运至全身。

其毒性作用机制主要是与生物体内胆碱酯酶结合,形成稳定的磷酰化乙酰胆碱酯酶,使胆碱酯酶失去活性,从而导致乙酰胆碱在体内大量堆积,引起胆碱能神经纤维高度兴奋。

三、拟除虫菊酯类:拟虫菊酯类农药是人工合成的除虫菊酯,可用作杀虫剂和杀螨剂,具有高效、低毒、低残留、用量少的特点。

目前大量使用的产品有数十个品种,如溴氰菊酯(敌杀死)、丙炔菊酯、苯氰菊酯、三氟氯氰菊酯等。

其毒性作用机制是通过对钠泵的干扰使神经膜动作电位的去极化期延长,阻断神经传导。

另外,还具有改变膜的流动性,增加兴奋性神经介质和 CGMP 的释放,干扰细胞色素C和电子传递系统功能。

此类农药由于施用量小,残留低,一般慢性中毒少见,急性中毒多由于误服或生产性接触所致。

Oct. 2020 CHINA FOOD SAFETY149食品科技农药残留是造成我国食品安全问题的重要诱因之一,随着人们健康意识的不断提升,农产品中农药残留检测受到了人们的广泛关注。

有机氯是一种常见的农药残留成分,主要存在于谷物、果蔬、乳制品中,严重影响人体健康。

为保障我国农产品的安全,要高度重视有机氯农药残留的检测工作,并加快对先进检测技术的发展与应用,从而推动我国农产品安全检测领域的科学创新发展[1]。

1 有机氯农药概述有机氯农药是一种含氯元素的有机化合物杀虫剂,主要用于植物病虫害的防治。

有机氯农药根据原材料不同主要分为两大类,一类是以苯为原料的杀虫剂,例如我国以前大量使用的滴滴涕(DDTs)和六六六(HCHs),以及各类杀螨剂、杀菌剂等。

另一类则是指以环戊二烯为原料的杀虫剂,常见的有七氯、氯丹和艾氏等杀虫剂。

2 农产品中有机氯农药残留超标危害2.1 危害食用者身体健康作为一种持久性有机污染物,有机氯农药残留进入人体后会不断富集,当达到一定程度时便会对人体造成严重的危害。

大量实验工作证明,有机氯对于人体的内分泌系统、免疫系统、生殖系统和神经系统等有着严重的且不可逆的危害,严重时可危及生命。

现阶段,我国已严格限制有机氯类农药的使用,但受客观因素的影响,一些农产品中仍存在有机氯农药残留超标的问题,这些农产品流入市场会给食用者的身体健康带来严重的影响和危害[2]。

2.2 危害农产品可持续发展“民以食为天,食以安为先”。

长期以来,食品安全问题是我国社会各个阶层高度关注的话题,特别是当前农产品行业面临着严峻的安全问题。

从国家安全角度来看,农产品的安全性与国家社会经济的繁荣稳定发展有着密不可分的联系。

然而食品安全问题一再发生,不仅给人们的生命健康带来严重危害,同时也不利于我国农业产业的健康可持续发展。

现阶段,农产品中有机氯农药残留超标已严重危害了我国农业产业的安全健康发展,加强有机氯检测与控制工作已迫在眉睫。

有机氯农药基本上分为以基为原料的以环⼆烯为原料的两⼤类化合物。

氯苯结构较稳定,⽣物体内酶难于降解,所以积存在动、植物体内的有机氯农药分⼦消失缓慢。

由于这⼀特性,它通过⽣物富集和⾷物链的作⽤,环境中的残留农药会进⼀步得到农集和扩散。

通过⾷物链进⼊⼈体的有机氯农药能在肝、肾、⼼脏等组织中蓄积,特别是由于这类农药脂溶性⼤,所以在体内脂肪中的积极因素贮更突出。

蓄积的残留农药也能通过母乳排出,或转⼊卵蛋等组织,影响后代。

中国于六⼗年代已开始禁⽌将DDT、六六六⽤于疏菜、茶叶、烟草等作物上。

有机氯农药在农产品中的残留及其危害─────食品中有机氯农药残留的检测(二)有机氯农药具有高度的物理、化学和生物学的稳定性,在自然界中不易降解,半衰期长达数年,最长的可达50年,是高残留性、高生物富集性和高危害性农药,简单在环境和动植物体内大量蓄积并通过食物链进入人体。

普通动物性食品中有机氯的残留量高于植物性食品,且畜肉鱼类蛋类,而植物性食品中油脂和粮食又高于蔬菜、水果,在植物性食品中六六六的残留量依次是植物油粮食蔬菜水果。

粮食的有机氯农药主要残留在糠皮中,水果则主要残留在果皮内,故原粮经碾磨后,可去除部分有机氯,水果削皮后,可去除大部分残留农药。

如以残留有机氯农药的植物为饲料,则动物的肉、乳、蛋内均可能有农药残留。

因为有机氯农药对人、畜都有毒性,并且残留期长,慢性危害大,因此,世界各国于20世纪70年月末至80年月初开头禁止用法有机氯农药。

2001年5月22日,联合国环境会议通过《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》,打算在全世界范围内禁用或严格限用12种有机污染物,其中9种为有机氯农药,分离是艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、氯丹、七氯、灭蚁灵、毒杀芬、六氯苯、滴滴涕。

我国于1983年停止生产有机氯农药,并于1986年在农业上全面禁止用法。

但是因为我国在20世纪50~70年月,曾大量生产和广泛用法六六六和DDT等有机氯农药,致使我国大多数农产品中有机氯农药残留均处于mg/kg水平。

1984年,我国消费者平均天天通过饮食摄入六六六的量约为85μg/人。

尽管我国自禁止生产并用法六六六和DDT以来,土壤、水体等环境和作物中有机氯农药的残留水平逐年下降,食品(农产品)中有机氯农药污染情况显然充实,现在其残留量基本处在ng/kg级水平,污染水平已基本降至平安限量之下,但其在食品中的检出率仍较高,所以加强监测和分析仍非常须要。

表1是我国食品卫生标准《食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2005)规定的部分食品中六六六和DDT的最大允许残留量。

持久化有机污染物的危害与防治一、什么是持久化有机污染物?持久化有机污染物,即Persistent Organic Pollutants(POP),指在自然环境中极难分解和降解的有机物质。

它们在自然界中难以分解和降解,具有毒性、易于蓄积和生物放大作用,并可长距离传播,一旦被释放到环境中,就会对生态系统和人类健康造成严重危害。

常见的持久性有机污染物包括:有机氯农药、多氯联苯、有机磷化合物、多溴联苯醚、镉、铅等。

二、持久化有机污染物的危害1. 生物毒性持久性有机污染物在生态系统中不断积累,极易被生物蓄积,导致水生生物、哺乳动物等生物的免疫和生殖系统等发生病变,甚至死亡。

如大型哺乳动物身体内的有机氯类污染物含量高,易导致工作能力下降、肌肉无力、免疫力下降等情况,在繁殖过程中可能会导致胎儿畸形、胎儿死亡等严重后果。

2. 环境污染持久性有机污染物在环境中积累的过程中,会污染土壤、空气、水,打破生态平衡,危及生态系统,带来反复的灾害性事件。

此外,持久性有机污染物的长途传输和长寿命性可能导致它们在全球范围内出现相同的问题,使环境和人类更加易受影响。

3. 损害人体健康持久性有机污染物进入人体后,可能在体内转化为有毒代谢物,对人体造成永久性伤害。

长期暴露于有机氯农药,会对人体肝、肾等器官产生危害,增加各种癌症、神经系统疾病、不孕症等疾病发生的风险,影响人类的身体健康。

三、持久化有机污染物的防治1. 排放控制有针对性地控制和监测有机污染物的排放量,减少它们进入环境的可能性,从根本上预防有害物质的积累和扩散。

2. 培育生态环境建立人与自然良性互动的环境,通过植物吸收和水体维护来降低有机毒素的含量。

提高区域生态环境健康水平,减少有机污染物对生态系统的破坏,保护生态平衡。

3. 加强产品管理加强对化学、制药等领域产品使用的管控,强化环保措施,防止持久性有机污染物的产生和释放,确保生产的安全性和环保性。

4. 加强技术攻关加强新技术和新材料的研发,加强应急管理的能力,高效、快速地应对各种突发环境污染事件,能够更快、更为有效地防止和缓解有害物质的污染。

浅析DDT和六六六资源环境学院12环境科学1班谢文贤201230260119【摘要】目前世界上化学农药的总产量(以有效成分计算)在500万吨以上,并且仍以每年约5%的速度增长着。

我国近年来化学农药产量在50万吨左右,居世界第二位。

有机氯农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含有有机氯元素的有机化合物。

它在农作物增产和疟疾防治中发挥了重大的作用,但其生物毒性及难以降解的特性又使其成为一种有严重影响的环境污染物。

本论文主要以DDT 和六六六为代表,浅析了有机氯农药的主要来源、毒性及其在环境中的迁移转化。

【关键词】有机氯DDT 六六六危害来源转化一、有机氯农药的简介有机氯农药属于高效广谱杀虫剂。

20世纪40年代首先证明DDT具有显著杀虫效果以后,又相继合成了狄氏剂、艾氏剂、异狄氏剂、六六六、氯丹和杀虫酚等多种化合物,广泛应用于杀灭农业害虫及卫生害虫,是杀虫剂中使用量最大的一类农药。

其多为白色或者淡黄色结晶,少数为粘稠液体,挥发性一般不高,不溶于水而溶于脂肪、脂类或其他有机溶媒中,化学性质较稳定,在外界或者有机体内均不易被破坏,故有较长的残留致毒期。

[1]1、DDT的由来与发展DDT及滴滴涕,最先是由欧特马·勤得勒在1874年分离出来,但是直到1939年才由瑞士诺贝尔奖获得者化学家Paul Muller重新认识到其对昆虫是一种有效的神经性毒剂。

DDT在第二次世界大战中开始大量地以喷雾方式用于对抗黄热病、斑疹伤寒、丝虫病等虫媒传染病。

例如在印度,DDT使疟疾病例在10年内从7500万例减少到500万例。

同时,对家畜和谷物喷DDT,也使其产量得到双倍增长。

DDT在全球抗疟疾运动中起了很大的作用。

用氯奎治疗传染源,以伯胺奎宁等药作预防,再加上喷洒DDT灭蚊,一度使全球疟疾的发病得到了有效的控制。

到1962年,全球疟疾的发病己降到很低,为此,世界各国响应世界卫生组织的建议,都在当年的世界卫生日发行了世界联合抗疟疾邮票。

有机氯农药残留的危害及改善措施作者:暂无来源:《湖南农业》 2020年第8期湖南省农药检定所(410005) 王静有机氯农药因其化学性质稳定,难以降解,易残留于农业环境和农产品中,不利于农业生产和人体健康,已被列为持久性有机污染物禁止使用。

有机氯农药残留在生物体内产生生物富集现象。

以水生态环境为例,有机氯农药存在于沉积物中,被细小生物摄取,进而通过食物链富集到高等动物体内。

以土壤环境为例,土壤中的有机氯农药被生长中的农作物吸收,这些农作物被人类食用后,它的危害成倍数放大。

如食用有机氯农药超标食物的女性人群,患乳腺癌、子宫癌等生殖器官恶性肿瘤和子宫内膜疾病的概率显著增大。

除此之外,它还会影响人的智力发育与神经系统,怀孕期间的女性食用被有机氯农药污染的食物,可能会导致所生胎儿智力障碍。

对于男性群体而言,暴露在有机氯农药环境或食用被有机氯农药污染的食物,可能会影响其生殖机能,甚至造成胚胎发育障碍、子代发育不良等现象。

目前,人类赖以生存的大气、水源、土壤等均受到不同程度的有机氯农药污染,对此,我们应当采取一系列应对措施。

首先,严格遵守《中华人民共和国农药管理条例》。

政府以及相关部门应重视向农民宣传有关农药安全使用和禁用知识,以强化农药管理。

从源头处着手,保证农产品质量安全与人畜安全,进而保护农业环境。

其次,致力于研制并生产高效、低毒、低残留农药,以替代高残留的有机农药,避免出现新的农药污染源,进而维护农业环境。

另外,监管部门应重视和加强农产品质量安全监测工作。

据研究统计,农药进入人体的途径,超过90%是通过食物摄入,这理应受到广泛关注。

在检测有机氯农药是否残留的过程中,检测部门要运用先进的科学技术,提升检测数据的准确性,保证检验结果的可靠性。

有机氯农药的危害摘要有机氯农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含有有机氯元素的有机化合物。

它在农作物增产和疟疾防治中发挥了重大的作用,但其生物毒性及难以降解的特性又使其成为一种有严重影响的环境污染物。

本论文通过五个方面对有机氯农药进行介绍,包括它的使用历史、污染现状、生理毒性,它在自然环境中的迁移以及检测方法。

最后,简单介绍了有机氯农药的生物降解方法。

关键词:有机氯农药;迁移;气相色谱;降解Abstractorganochlorine pesticide is an organic compound containing at least one covalently bonded atom of chlorine,which can be used to prevent plants from some diseases and pests.it had played a crucial role in enhancement of agriculture and treatment of malaria. However, because of its biotoxicity and difficulty in degradation, organochlorine generally became a severe environmental pollutants. This review briefly introduced some information about organochlorine, including history of application, pollution status, physiological toxicity, migration in the environment and detection methods. Finally, biological degradation of organochlorine was referred. Key words: organochlorine ; migration ; gas chromatography;degradation一、简介有机氯农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含有有机氯元素的有机化合物。

其主要成分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类。

前者如使用最早、应用最广的杀虫剂DDT和六六六,以及杀螨剂三氯杀螨砜、三氯杀螨醇等,杀菌剂五氯硝基苯、百菌清、道丰宁等;后者如作为杀虫剂的氯丹、七氯、艾氏剂等。

此外以松节油为原料的莰烯类杀虫剂、毒杀芬和以萜烯为原料的冰片基氯也属于有机氯农药。

有机氯农药在人类生产生活中发挥了重大的作用,但其生物毒性及难以降解的特性又使其成为一种严重的环境污染物。

它具有低挥发性、化学性质稳定、不易分解、残留期长、不易溶于水、易溶于脂肪和有机溶剂,可通过大气和水等环境介质迁移而使全球受到污染,并可通过食物链的生物放大作用,最终危害人类健康。

以DDT为例,它是1874年由欧特马·勤德勒首次合成的,但直到1939年,这种化合物具有杀虫剂效果的特性才被瑞士化学家米勒发现。

该产品几乎对所有的昆虫都非常有效。

二次世界大战期间,DDT的使用范围迅速得到了扩大,而且在疟疾、痢疾等疾病的治疗方面大显身手,救治了很多生命,而且还带来了农作物的增产。

但随后科学学家们就发现DDT在环境中非常难以降解,并可在动物脂肪内蓄积。

再加上一本著名的书《寂静的春天》的大量发行,人们逐渐意识到DDT对生态系统的致命威胁。

二、有机氯农药的污染现状从70年代后DDT逐渐被世界各国明令禁止生产和使用。

我国在1983年禁止DDT作为农药使用。

但虽然如此,由于DDT极其难降解,目前在世界各地的土壤中仍然有大量残留,并持续对环境造成影响。

万译文[1]等人对北京官厅水库有机氯农药分布进行研究发现,所检测的18种有机氯农药除异狄氏剂醛在研究区域全都未检出外,其余17种农药均得到不同程度的检出,检出率为94%。

这17种有机氯农药在整个区域的残留浓度为10.06~87.37 ng .L-1,其中HCHs、DDTs、硫丹Ⅱ存在比较普遍。

由于该地区在农业生产中曾大量使用该类农药,有机氯农药仍长期残留在环境中而土地的开发利用加剧了残留于农田土壤中农药的流失。

这种库区的农药残留主要来源于上游汇入的河水。

安琼[2]等人对苏南农田土壤有机氯农药残留规律进行研究发现,在检测的四种不同利用类型土壤中,传统菜地土壤中DDTs残留量均值最高,水稻田土壤中最低。

种植不同蔬菜的传统菜地土壤中有机氯残留有明显的差异,种植叶菜的土壤比种植葱蒜韭菜、土豆(根茎类)或茄果类蔬菜的土壤中有机氯残留量高得多。

土壤中有机氯农药残留量与蔬菜品种相关的原因是,人们在作物的种植过程中多受习惯的支配,种植叶菜的土地常持续多年种植叶菜。

而叶菜害虫的发生率远高于其他蔬菜品种,施药量也大,因而种植叶菜地土壤中有机氯残留量高。

由于我国人民生活习惯对叶菜的需求量较大,因此传统菜地叶菜土壤中有机氯残留的问题应引起必要的关注。

水稻—蔬菜轮作的方式可减少有机氯农药污染的风险。

三、有机氯农药的生理毒性有机氯农药中毒是指接触过量有机氯农药引起损害中枢神经系统和肝、肾等的疾病。

急性中毒有头痛、头晕、视力模糊、恶心年、呕吐、流涎、腹痛、四肢无力、肌肉颤动等,严重者可见大汗、共济失调、震颤、抽搐、昏迷。

并可有中枢神经发热及肝、肾损害。

慢性中毒常表现为神经衰弱综合征,部分患者出现多发性神经病及中毒性肝病。

有机氯农药的慢性毒理作用主要表现在影响神经系统、内分泌系统和侵害肝脏、肾脏,可引起肌肉震颤、内分泌紊乱、肝肿大、肝细胞变性和中枢神经系统等病变[3]。

大量报道显示,有机氯农药可以使许多哺乳动物和爬行动物的繁殖能力显著下降。

有人报道,每天给予成年雄性大鼠50、100mgPkg的DDT,连续10天,染毒动物睾丸重量减轻、附睾活动精子比例降低,输精管管腔内精子显著减少,血清LH和FSH水平明显升高[4]。

证明有机氯农药对其生殖系统有明显影响。

有机氯农药在人体的蓄积与乳腺癌的发生也有关系[5]。

DDT人体蓄积是乳腺癌尤其是激素依赖性乳腺癌的高危因素。

它可能干扰人体内激素水平,或直接发挥雌激素作用而导致乳腺癌的发生。

污染环境的DDT通过食物链最终蓄积在动植物体内,而且DDT对脂肪组织亲和性较高。

因此,饮食,尤其是高脂饮食,有可能导致人体摄入DDT增多而使乳腺癌危险性增高。

活性氧(reactive oxygen species,ROS)的大量生成通常被认为是大多数外源性化学物质作用于睾丸组织并发挥其毒性作用的机制之一,在男性不育发生中起重要作用。

有机氯农药会诱导哺乳动物发生氧化应激,产生大量的活性氧,其具体机制还不清楚。

ROS的过量生成可干扰多种信号传导通路,如蛋白激酶C通路、JAKPStat通路、MAPKs信号转导通路等[6]。

所有的MAP激酶都含有对ROS 和氧化剂敏感的部位,MAPK级联可被氧化应激所激活,进而影响细胞增殖和凋亡。

当细胞内ROS的升高超过了抗氧化体系的缓冲能力时,氧化应激就会形成,MAPK能够感受这种应激,导致下游一系列的信号反应。

四、有机氯农药在自然环境中的残留及迁移有机氯农药因为其难以降解的特性,可以长时间存在于环境中,并随着各种途径进行迁移。

有机氯农药的迁移主要是在水体、大气及食物链中发生。

有机污染物的疏水亲脂特性使得它们在水体中的含量较低,大部分被水体中的悬浮颗粒物质如矿物、生物碎屑和胶体物质所吸附,并随着重力沉降等物理化学作用进入水体沉积物中或由生物吸收富集于生物体中[7]。

水体沉积物是毒害性有机污染物的主要归宿之一,在沉积物中的含量往往是水中含量的几百甚至上千倍。

大气中有机氯农药来源于挥发,在水气间的迁移方向和程度主要受农药本身的性质及其在大气和水中的浓度、温度和风速的影响。

Harner[8]等使用土壤-大气交换模型预测,在美国阿拉巴马州农业土壤中,每年释放出200~600 kg的DDE 和3000-11000kg的毒杀芬。

据估计,美国农业土壤中残留的毒杀芬每年会向大气环境释放36 t。

生物富集(bio-concentration)是生物有机体或处于同一营养级上的许多生物种群,从周围环境中蓄积某种元素或难分解化合物,使生物有机体内该物质的浓度超过环境中的浓度的现象。

有机氯农药难以降解且易溶于脂肪中,故极易发生生物富集。

以水生生态系统为例,当有机氯农药沉降到河流、湖泊底的沉积物中后,被生存于其中的小生物摄取。

然后通过食物链,有机氯农药逐渐富集到高等食肉动物体内。

通过生物富集过程,生物链顶端的动物中的DDT浓度会极大地放大[9]。

有机氯农药还会通过多种途径在全球范围发生迁移。

加拿大学者Wania和Mackay[10]提出了持久性有机污染物(POPs)的全球分馏和冷凝模型。

他们认为在低纬度带,尤其是赤道地区,POPs蒸发量大于沉降量,在高纬度地区则相反,从而造成POPs在全球范围内由低纬度向高纬度的定向迁移富集。

由于不同纬度带温度的差异,以及不同化合物在物理化学性质上的不同,POPs也将发生组成分异,轻质组分迁移距离更远,更趋向于向高纬度地带或极地富集。

值得注意的是,DDT是低挥发性有机氯农药,但在远在南极的企鹅的体内仍能检测到其存在。

其主要原因是,企鹅捕食海水中的鱼虾,而这些鱼虾可能会随着季节的变化在全球进行洄游,从而将别处的DDT带到南极。

这说明,有机氯农药的全球迁移与大气迁移和生物富集都是有关系的。

五、有机氯氯农药的分析检测及处理目前,对于有机氯农药残留量的分析测定技术主要为气相色谱法,该方法灵敏度高,速度快,可定性和定量检测有机氯农药的残留量。

但土壤等固体的前处理较复杂,因此如何快速并尽可能使残留的有机氯农药完全提取,是必须考虑的问题。

索氏萃取法和超声波萃取法是萃取环境固体样品中有机污染物的传统方法,它们耗费溶剂多,对实验人员健康危害较大。

近年来出现了如微波萃取、固相萃取、加速溶剂萃取和超临界流体萃取等新的样品预处理技术,具有萃取速度快、溶剂用量少、选择性高等优点,在环境样品分析中得到广泛应用。

固相膜萃取技术操作简单,萃取时间短,具有高富集倍数以及能有效地避免液-液萃取中出现的乳化现象等特点,是一种较为理想的萃取水中有机氯农药的方法[11]。

除此以外,通过GC-MS联用技术[12],由质谱仪按其分子量和分子结构对农药准确定性,并以此作为定量的依据,可以克服由于未净化除去的杂质峰与农药保留重叠而造成将杂质峰误判为农药的缺点。

酶联免疫法也可用于检测有机氯农药。

DDT在动物组织内可以缓慢降解为DDA,DDA本身并不积累,可以作为人或动物与DDT暴露接触的指标。