产后早期行盆底康复治疗对女性产后盆底功能恢复的作用分析

- 格式:pdf

- 大小:282.86 KB

- 文档页数:2

产后盆底肌康复治疗对盆底功能障碍性疾病的价值盆底肌是女性生殖系统中一个重要的组成部分,其功能主要影响着排尿、排便和性生活等方面。

然而,在女性的生殖系统经历过一系列的变化之后,特别是在分娩之后,盆底功能容易受到影响从而导致盆底肌功能障碍性疾病的出现,例如尿失禁、膀胱下垂、直肠下垂等。

同时,这种情况在老年女性中的发病率也较高。

因此,对于产后盆底功能障碍性疾病的治疗尤其需要关注,而盆底肌康复治疗因其显著的效果,在治疗这些疾病方面具有一定的价值。

盆底肌康复治疗通过一系列的锻炼来帮助恢复盆底肌的功能,尤其是针对妊娠和分娩对肌肉造成的损伤和松弛。

相比于手术等治疗方法,盆底肌康复治疗具有明显的优势,其安全性和有效性得到了充分的证明。

同时,盆底肌康复治疗对于预防盆底肌功能障碍性疾病也具有重要的意义。

尤其是在产后康复治疗中,盆底肌康复治疗被广泛应用。

盆底肌康复治疗能够有效地改善分娩对盆底肌造成的损伤,缓解产后上下双肢水肿,预防产后尿失禁并提高生殖健康水平。

据一项由中山大学附属医院临床研究发现,盆底肌康复治疗以提高肌肉张力、增加肌肉活动和改善尿失禁症状为主要目的,所以在一方面可以促进盆底肌的增厚和增强收缩力,同时还可以对盆底肌的松弛纤维进行强化锻炼,以达到收缩的效果。

然而,这种锻炼不仅针对产妇,对于更年期女性以及存在膀胱下垂、直肠脱垂等盆底肌功能障碍性疾病的老年妇女也具有显著的疗效。

总的来看,盆底肌康复治疗对于产后盆底功能障碍性疾病的治疗具有很大的价值。

同时,在老年女性、更年期女性、乃至是普通女性中,盆底肌康复治疗的作用也越来越被重视。

它更是一种积极预防盆底肌功能障碍性疾病的手段,可以开展针对性的锻炼,预防肌肉松弛和脱垂,以及降低发生尿失禁、便失禁等症状的几率。

因此,我们在生活中应当重视盆底肌康复治疗,并按照专业指导的方法进行锻炼,以保护盆底肌的健康功能。

产后盆底康复治疗研究随着我国经济的不断发展和人民生活水平的提高,越来越多的女性开始关注产后盆底康复治疗。

产后盆底康复治疗是指针对产后女性盆底功能障碍的一种康复治疗方法。

在妇产科医学中,产后盆底康复治疗已经成为一个备受关注的研究课题。

本文将从产后盆底康复治疗的意义、方法和研究进展等方面进行探讨。

一、产后盆底康复治疗的意义产后盆底康复治疗的重要性不言而喻。

女性在生育过程中会经历盆底肌肉和韧带的拉伸和损伤,如果没有得到及时有效的康复治疗,就会出现盆底功能障碍问题,比如尿失禁、性生活质量下降、盆腔器官脱垂等。

这些问题严重影响了产后女性的生活质量和身心健康,甚至给家庭和社会带来不良影响。

产后盆底康复治疗对女性的身体健康和生活质量具有重要意义。

随着我国人口老龄化的加剧,盆底功能障碍等妇科疾病的发病率也在逐年上升,产后盆底康复治疗已经成为当前妇科学研究的重点之一。

1. 专业康复指导:产后盆底康复治疗需要专业医生进行指导,医生会根据患者的具体情况制定个性化的康复方案,比如采用盆底肌肉锻炼、盆底康复操、盆底按摩等方式进行治疗。

2. 中医理疗:中医理疗是一种比较常见的产后盆底康复治疗方法,包括针灸、推拿、艾灸等中医疗法,可以有效改善盆底功能障碍问题。

3. 药物治疗:对于一些特殊情况,比如盆底肌肉松弛严重、盆腔器官脱垂严重的患者,可以采用药物治疗的方式进行康复治疗。

产后盆底康复治疗的方法是多种多样的,根据患者的具体情况制定个性化的康复治疗方案是十分重要的。

1. 目前,国内外学者已经开展了大量的产后盆底康复治疗研究,涵盖了盆底肌肉锻炼、中医理疗、药物治疗、手术治疗等多个方面。

这些研究为产后盆底康复治疗提供了重要的科学依据,为临床实践提供了理论支持。

2. 在盆底肌肉锻炼方面,一些研究表明,产后盆底肌肉锻炼可以明显改善尿失禁等盆底功能障碍问题,且效果显著。

还有研究表明,产后盆底肌肉锻炼对女性性生活质量的提高有一定的积极作用。

产后早期开展盆底肌康复操训练的作用介绍妊娠分娩对每个家庭、社会有着重要意义,伴随近年来我国二胎政策的落实,临床产科诊疗中分娩女性人数逐渐增加,而妊娠分娩导致的女性盆底功能障碍病例数也呈现一定增加趋势。

现阶段约有60%的女性,妊娠分娩后会发生不同程度的盆底功能障碍,以慢性腹部疼痛、子宫脱垂、二便功能异常、盆腔脏器移位等病变常见,严重影响产后女性的康复质量,会对女性的正常生活、工作产生不同程度的负面影响。

近年来产后抑郁发生率逐年升高,除却与精神压力、经济压力等相关外,也有越来越多的研究表明,严重盆底功能紊乱也是导致产后抑郁症的主要危险因素。

因而积极开展针对性治疗,改善盆底功能紊乱情况即为重要,也是每位育龄期女性须关注的健康问题。

盆底肌康复操训练是目前盆底功能紊乱康复治疗的常用方式,训练方法的合理性、训练的规律性等均会影响康复效果,现就目前临床较为常用的且收效较为理想的盆底肌康复操训练方式进行介绍,并分析于产后早期开展的价值,为妊娠分娩女性盆底功能恢复提供参考。

1 盆底功能障碍性疾病的主要原因在解剖学中,盆底肌是位于盆腔底部的发挥承托、支撑女性子宫、膀胱、直肠等脏器组织的肌肉,盆底肌的主要生理作用是承托盆腔脏器组织、控制排便与排尿功能、维持阴道紧缩度等。

妊娠过程中,伴随胎儿的逐渐发育与增大,会逐渐牵拉压迫盆底肌,分娩过程也会对盆底肌产生较为剧烈的拉扯,均会对盆底肌的弹性造成影响,影响盆底肌正常生理功能,继发盆底功能障碍性疾病。

目前关于盆底功能障碍性疾病的发病机制尚未明确,部分医者研究认为,妊娠过程中子宫体积的增大会逐渐压迫盆腔脏器组织,加之分娩过程中会阴、提肛肌等的损害,均会损害正常神经功能,累及盆底肌肉导致疾病的发生。

2 盆底肌康复操训练的方法开展盆底肌康复操训练前,需要了解目前较为常用的训练方式,以确保训练治疗的顺利开展,由医护人员结合具体盆底功能障碍情况制定个体化训练方案,目前常用的盆底肌康复操训练方法如下:开展盆底肌康复操训练前,需要排空膀胱,保持舒适卧位或坐位,以体位舒适为宜,有意识进行肛门、会阴的收缩,维持5~8s,缓慢放松5~8s,收缩时呼气,放松时吸气,重复训练,单次训练时间约5~10min,每日开展3~5次训练。

CHINESE COMMUNITY DOCTORS中国社区医师2021年第37卷第5期运用前瞻性研究方法,展开本次分组对照试验,从产妇盆底功能受损症状改善情况、尿失禁发生率及治疗前后盆底肌力功能评分、Ⅰ类肌纤维平均肌电压、Ⅱ类肌纤维平均肌电压等方面进行分析,现报告如下。

资料与方法2019年6-12月收治产后盆底功能障碍患者78例,随机分为两组,各39例。

研究组患者年龄23~35岁,平均(28.54±1.21)岁;产次:初产妇22例、经产妇17例;产后时间23~56d,平均(40.32±1.24)d。

对照组患者年龄22~35岁,平均(28.44±1.18)岁。

产次:初产妇23例,经产妇16例。

产后时间22~55d,平均(40.29±1.20)d。

两组一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

纳入标准:①均为产后复查过程中提示为盆底功能障碍;②神志清晰,有自主意识及分辨能力;③病历资料完整,患者署知情同意书。

排除标准:①病历资料缺失;②合并严重尿失禁、生殖系统感染等易影响研究结果类疾病;③产后存在月经来潮及恶露未干净;④盆底功能完全丧失且神经支配无效。

方法:①对照组采用一般产后健康教育:接受卫生宣教及常规产后护理。

②研究组采用早期盆底康复治疗:医护人员运用生物反馈的技术,参考肌电信号或压力结果,简单评价盆底肌群收缩、放松功能,指导其开展盆底肌康复训练;指导产妇根据生物反馈结果开展收缩、放松阴道行为,同时在避免腹肌、膈肌干扰的情况下持续上述行为;康复训练,2次/周,20~30min/次,连续10次;盆底肌训练结束之后,医护人员指导产妇在家中持续使用阴道哑铃进行锻炼,哑铃重量根据其实际情况进行配重量,定期前来医院进行复查。

观察指标:比较两组产妇盆底功能受损症状发生率、尿失禁发生率、盆底肌力功能评分、Ⅰ类肌纤维平均肌电压及Ⅱ类肌纤维平均肌电压。

盆底功能受损症状包括阴道松弛、下腹坠胀感、尿频尿急等。

早期盆底康复治疗对产后盆底功能障碍恢复的促进效果【关键词】早期盆底康复治疗;产后盆底功能障碍;恢复;肌电压临床认为在我国已婚的妇女群体当中,产后盆底功能障碍的发生率高达40%,甚至达到60%,所以采取有效措施积极地进行干预十分必要。

早期盆底康复治疗被认为可有效地改善患者的盆底功能障碍,所以本文基于此以回顾性分析的方法研究早期盆底康复治疗对产后盆底功能障碍的改善作用,详见如下。

1 资料与方法1.1 一般资料回顾性分析2019年4月至2021年1月来我院治疗的67例产后盆底功能障碍患者的临床资料。

其中进行常规干预,而没有实施早期盆底康复治疗的患者35例,设为对照组,通过早期盆底康复治疗的患者32例,设为观察组。

(1)观察组,年龄25岁~39岁,平均年龄(32.05±5.13)岁;(2)对照组,年龄26岁~40岁,平均年龄(32.08±5.21)岁。

临床资料均满足《世界医学协会赫尔辛基宣言》,患者(或家属)在知情同意书上签字,经统计学软件包检验两组资料的差异性,差异无统计学意义(P0.05),具备可比性条件。

1.2 治療方法1.2.1 对照组产后均进行常规的干预性指导,按产后的干预原则来实施各项干预措施,未进行早期盆底功能康复治疗。

1.2.2 观察组以对照组的干预为基础在产后1个月~3个月提供早期盆底康复治疗,具体的手段如下。

1.2.2.1 kegel训练:首先对产妇进行盆底的肌力测试,并将测试结果予以记录。

之后指导产妇实施Kegel训练。

引导产妇进行肛门的收缩练习,在练习的时候每次收缩时间在3s~5s,之后放松,然后再次进行肛门和阴道收缩,时间同上,连续进行15min~30min,每日进行2~3次。

在训练的时候要坚持循序渐进的原则,逐渐的将收缩的时间延长,持续治疗6~8周。

1.2.2.2 生物反馈+电刺激:根据产妇盆底的肌力评估结果实施,利用生物治疗仪上的电刺激和生物反馈的模式对产妇进行个性化的治疗,根据实际情况选择相对应的电刺激类型、波型、脉宽、频率、刺激强度和刺激时间等,以便逐渐使盆底肌肉肌力恢复。

盆底康复治疗对产后盆底肌力的临床影响研究1. 引言1.1 研究背景目前已有研究表明,盆底康复治疗可以有效提高盆底肌力,促进盆底肌肉的收缩和舒张,改善盆底肌肉的协调性和功能。

尚缺乏针对盆底康复治疗对产后盆底肌力的临床影响研究。

本研究旨在系统评价盆底康复治疗对产后盆底肌力的影响,为临床治疗提供更为客观和科学的依据,以改善产后妇女的生活质量。

盆底康复治疗对产后盆底肌力的临床影响研究具有重要的临床意义和指导意义,可为产后盆底功能康复提供更有效的治疗策略。

1.2 研究目的本研究旨在探讨盆底康复治疗对产后盆底肌力的临床影响,通过对产后妇女进行盆底康复治疗,观察其对盆底肌力的改善效果。

具体目的包括:第一,验证盆底康复治疗是否能够显著提高产后妇女盆底肌力;第二,评估盆底康复治疗对产后妇女生活质量的影响;探讨盆底康复治疗在产后康复中的重要性和作用机制。

通过本研究的展开,希望为产后妇女盆底康复治疗的临床实践提供科学依据和临床指导,促进产后盆底康复治疗在临床实践中的推广和应用,提高产后妇女生活质量,促进其身心健康的全面恢复。

1.3 研究意义产后盆底康复治疗对盆底肌力的临床影响研究具有重要的研究意义。

产后盆底功能障碍是产后妇女常见的健康问题之一,影响着她们的生活质量和心理健康。

通过盆底康复治疗可以有效改善产后盆底肌力,减轻盆底功能障碍带来的不适感,提高患者的生活质量。

随着人口老龄化和生育年龄推迟的趋势,产后盆底功能问题可能会变得更为突出。

研究盆底康复治疗对产后盆底肌力的影响,对于预防和治疗产后盆底功能障碍具有重要的临床意义。

通过深入研究盆底康复治疗对产后盆底肌力的影响,可以为相关临床实践提供更为可靠的科学依据,指导临床医生在产后康复过程中的治疗方案选择和实施。

这一研究将有助于提升产后盆底康复治疗的质量和效果,进一步推动产后妇女健康的发展。

2. 正文2.1 盆底康复治疗的概念盆底康复治疗是一种针对盆底肌肉群的特殊物理治疗方法,旨在帮助产后妇女恢复盆底肌力和功能。

盆底康复训练对改善产后盆底肌功能的作用分析【摘要】目的:对盆底康复训练在改善产后盆底肌功能中的作用进行分析。

方法:选择前来我院生产的产妇48例作为研究对象,将其平均分为两组,即观察组与对照组,研究对象均存在不同程度的产后子宫脱垂现象,因此观察组采用盆底康复训练方式进行康复指导,对照组采用常规康复指导,在康复指导结束后对盆底康复训练在产后盆底肌改善中的作用与价值进行分析。

结果:观察组产妇在产后6周与产后12个月产妇子宫脱垂发生率较低,且经康复指导训练后的生活质量较高,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论:盆底康复训练能够有效改善产妇产后盆底肌松弛等现象,且对子宫脱垂具有一定的积极性,对促进产妇产后盆底肌功能的恢复具有重要价值,值得在临床中推广应用。

【关键词】盆底康复训练产后健康指导盆底肌功能盆底功能障碍疾病是当前临床较为常见的女性疾病,严重影响着女性健康生活的质量和效率。

尿失禁是该病的主要临床表现,而压力性尿失禁是这种表现的主要类型。

现阶段临床主要以盆底康复训练对盆底肌功能进行恢复,从而提高产妇生活质量。

囚此盆底康复训练对患有盆底功能性障碍疾病的产妇而言具有重要意义。

文章以我院48例产妇作为研究对象展开实证研究,现报道如下。

1资料与方法1.1一般资料将本院2020年1月一2021年1月前来我院复诊的产后子宫脱垂产妇48例作为研究对象,其中观察组患者24例,年龄在22岁-32岁,平均年龄(27.14±1.24)岁,初产妇15例,经产妇9例,分娩方式:自然分娩13例,剖宫产11例。

对照组患者24例,年龄在21岁-34岁,平均年龄(27.98±1.56)岁,初产妇14例,经产妇10例,分娩方式:自然分娩12例,剖宫产12例。

两组患者一般资料相比无显著差异(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:经影像学及临床确诊为子宫脱垂;同意研究并签署同意书;体征平稳且资料完整;精神状态良好。

排除标准:合并产后感染、出血或其他严重并发症者;合并高血压、糖尿病等基础性疾病;交流障碍者;拒绝配合完成研究者。

盆底康复锻炼在产妇产后康复中作用疗效的探讨【摘要】目的:评估产妇应用盆底肌锻炼(PFMT)在改善产后盆底功能中发挥的作用。

方法:筛选2020年8月-2021年8月在我院进行分娩并存在不同程度盆底肌松弛的产妇1007例,结合产妇的临床症状给予2-3个疗程全面的、针对性的产后盆底康复训练护理干预,并对产妇进行长期随访,通过数据分析评估和的护理效果。

结果:接受护理后,产妇漏尿症状消失、性生活满意程度提高,其他症状得到改善,且统计数据具有临床意义,(P<0.05)。

结论:将盆底肌锻炼用于产后康复护理中,可减轻产妇漏尿症状,提高性生活满意度,减少其他产后并发症,显著提高产妇产后生活质量。

【关键词】盆底肌功能锻炼;产后康复;临床护理;怀孕是女性生命中的一个关键阶段,该过程受到一些因素的影响,包括荷尔蒙、身体和心理的变化。

在此期间,这些转变极大地影响了孕妇的性观念,通常会导致一系列夫妻生活中的问题。

许多不确定因素以及焦虑情绪的产生,有时会影响孕产妇的日常生活,甚至会影响孕产妇的性伴侣,特别是关于妊娠和产褥期。

有研究[1-2]表明,怀孕和产褥期都是出现性问题和尿失禁(UI)的关键阶段,一些女性在这个阶段可能表现出一般的性兴趣下降[3]。

骨盆位于躯干的下部,从骨盆骨的上边缘开始。

它分为小盆骨和大盆骨。

它包括盆腔和盆底肌,盆底肌是指象弹簧床一样承托和支撑膀胱、子宫、直肠等盆腔脏器的盆底底部肌肉,具有控制排尿、排便,固定器官,维持阴道紧缩度,增进性快感,保持女性美丽体形的功能。

妊娠过程中,在孕激素的作用下,盆底会变松弛;随着胎儿的成熟,胎位下移,对盆底肌挤压力度增大,使盆底肌肉受到不同程度的损伤。

而分娩后,随着胎儿的娩出,部分韧带松裂,“弹簧床”弹性变差,无法将器官固定在正常位置,从而出现功能障碍。

初期表现为阴道松弛、性生活不满意、下腹坠胀感、尿频、便秘;中度表现、尿失禁、盆腔脏器脱垂;重度表现为重度尿失禁、盆腔器官脱至阴道外口,走路时经常会摩擦到,引起溃疡、化脓或子宫肥大等问题,从而出现慢性盆腔疼痛、性功能障碍等疾病[3]。

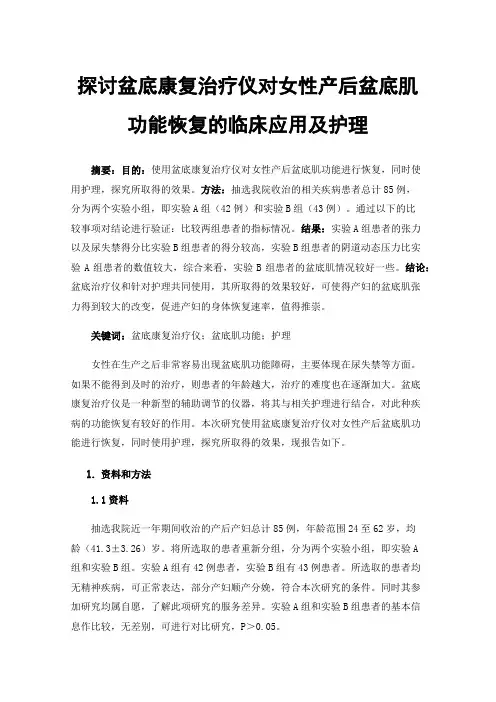

探讨盆底康复治疗仪对女性产后盆底肌功能恢复的临床应用及护理摘要:目的:使用盆底康复治疗仪对女性产后盆底肌功能进行恢复,同时使用护理,探究所取得的效果。

方法:抽选我院收治的相关疾病患者总计85例,分为两个实验小组,即实验A组(42例)和实验B组(43例)。

通过以下的比较事项对结论进行验证:比较两组患者的指标情况。

结果:实验A组患者的张力以及尿失禁得分比实验B组患者的得分较高,实验B组患者的阴道动态压力比实验A组患者的数值较大,综合来看,实验B组患者的盆底肌情况较好一些。

结论:盆底治疗仪和针对护理共同使用,其所取得的效果较好,可使得产妇的盆底肌张力得到较大的改变,促进产妇的身体恢复速率,值得推崇。

关键词:盆底康复治疗仪;盆底肌功能;护理女性在生产之后非常容易出现盆底肌功能障碍,主要体现在尿失禁等方面。

如果不能得到及时的治疗,则患者的年龄越大,治疗的难度也在逐渐加大。

盆底康复治疗仪是一种新型的辅助调节的仪器,将其与相关护理进行结合,对此种疾病的功能恢复有较好的作用。

本次研究使用盆底康复治疗仪对女性产后盆底肌功能进行恢复,同时使用护理,探究所取得的效果,现报告如下。

1.资料和方法1.1资料抽选我院近一年期间收治的产后产妇总计85例,年龄范围24至62岁,均龄(41.3±3.26)岁。

将所选取的患者重新分组,分为两个实验小组,即实验A组和实验B组。

实验A组有42例患者,实验B组有43例患者。

所选取的患者均无精神疾病,可正常表达,部分产妇顺产分娩,符合本次研究的条件。

同时其参加研究均属自愿,了解此项研究的服务差异。

实验A组和实验B组患者的基本信息作比较,无差别,可进行对比研究,P>0.05。

1.2方法两组患者均使用盆底治疗仪进行治疗,设置合适的参数,对患者的盆底肌神经肌肉进行刺激。

而后根据合格证的情况对仪器的设置进行调整[1]。

在进行治疗的过程中,两个小组分别使用不同的方式进行护理。

实验A组使用常规护理。

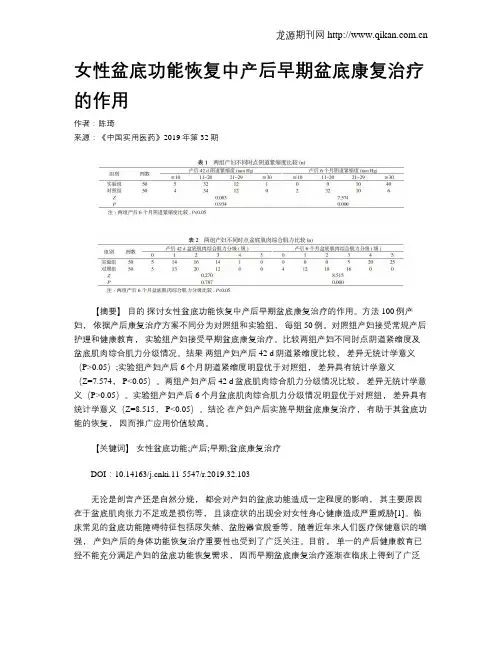

女性盆底功能恢复中产后早期盆底康复治疗的作用作者:陈琦来源:《中国实用医药》2019年第32期【摘要】目的探讨女性盆底功能恢复中产后早期盆底康复治疗的作用。

方法 100例产妇,依据产后康复治疗方案不同分为对照组和实验组,每组50例。

对照组产妇接受常规产后护理和健康教育,实验组产妇接受早期盆底康复治疗。

比较两组产妇不同时点阴道紧缩度及盆底肌肉综合肌力分级情况。

结果两组产妇产后42 d阴道紧缩度比较,差异无统计学意义(P>0.05);实验组产妇产后6个月阴道紧缩度明显优于对照组,差异具有统计学意义(Z=7.574, P<0.05)。

两组产妇产后42 d盆底肌肉综合肌力分级情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

实验组产妇产后6个月盆底肌肉综合肌力分级情况明显优于对照组,差异具有统计学意义(Z=8.515, P<0.05)。

结论在产妇产后实施早期盆底康复治疗,有助于其盆底功能的恢复,因而推广应用价值较高。

【关键词】女性盆底功能;产后;早期;盆底康复治疗DOI:10.14163/ki.11-5547/r.2019.32.103无论是剖宫产还是自然分娩,都会对产妇的盆底功能造成一定程度的影响,其主要原因在于盆底肌肉张力不足或是损伤等,且该症状的出现会对女性身心健康造成严重威胁[1]。

临床常见的盆底功能障碍特征包括尿失禁、盆腔器官脫垂等。

随着近年来人们医疗保健意识的增强,产妇产后的身体功能恢复治疗重要性也受到了广泛关注。

目前,单一的产后健康教育已经不能充分满足产妇的盆底功能恢复需求,因而早期盆底康复治疗逐渐在临床上得到了广泛应用,并取得了令人瞩目的价值[2]。

本研究对女性盆底功能恢复中产后早期盆底康复治疗的作用进行了分析,现报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选择本院产科2018年1~12月分娩的100例产妇的临床资料进行统计分析,年龄22~37岁,平均年龄(30.5±6.2)岁;孕周37~42周,平均孕周(39.6±1.6)周;其中剖宫产60例,自然分娩40例。

产后盆底康复治疗对于盆底肌肉肌力阴道紧缩度的影响分析随着现代社会的高速发展,人们对于健康的重视程度也越来越高。

在妇女健康领域,产后盆底康复治疗已经变得非常重要。

产后盆底康复治疗对于盆底肌肉肌力和阴道紧缩度的影响备受关注。

本文将就此话题展开讨论,探究产后盆底康复治疗对盆底肌肉肌力和阴道紧缩度的影响进行分析。

一、产后盆底康复治疗的重要性产后盆底康复治疗是指产后妇女进行的一系列康复治疗,旨在改善盆底肌肉功能,预防和治疗盆底功能障碍。

盆底肌肉是人体的重要组成部分,对于维持尿控制、性生活和子宫等器官的支持作用至关重要。

产后女性常常会出现盆底肌肉松弛、阴道松弛等问题,严重影响了生活质量。

产后盆底康复治疗对于维护盆底健康非常重要。

二、盆底肌肉肌力和阴道紧缩度盆底肌肉肌力和阴道紧缩度是盆底功能的重要指标。

盆底肌肉肌力越强,阴道紧缩度越好,意味着盆底功能越健康。

产后妇女常常会出现盆底肌肉松弛和阴道松弛的问题,导致盆底功能下降。

对于产后妇女来说,恢复盆底肌肉肌力和阴道紧缩度非常重要,可以有效预防盆底功能障碍的发生。

产后盆底康复治疗可以有效改善盆底肌肉肌力。

通过一系列的理疗、运动和按摩等手段,可以有效激活盆底肌肉,增强其肌力。

研究表明,经过产后盆底康复治疗的妇女,盆底肌肉肌力得到了显著的改善,肌肉的紧致度和弹性明显增强。

产后盆底康复治疗对于恢复盆底肌肉肌力有着积极的影响。

五、结语产后盆底康复治疗对盆底肌肉肌力和阴道紧缩度有着显著的影响,可以有效改善盆底功能,预防盆底功能障碍的发生。

产后妇女要重视盆底康复治疗,及时进行康复训练,恢复盆底健康。

未来的研究还需要进一步探讨产后盆底康复治疗的具体方法和效果,为产后妇女的健康提供更好的保障。

2021年3月第5期综合医学论坛产后早期盆底康复治疗对盆底功能近期及预后的效果分析彭俊英北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院),北京 100069【摘要】目的:探析产后早期盆底康复治疗对盆底功能近期及预后的效果。

方法:对我院2019年2月至2020年4月期间分娩的产妇110例进行分组研究,分组方法为随机数表法,对照组55例,实验组55例。

对照组给予产后常规治疗,实验组给予产后早期盆底康复治疗,对比分析两组近期疗效、盆底功能、健康状况评分。

结果:对于近期疗效来说,实验组总有效率为96.36 %,对照组为83.64 %,组间差异显著(P<0.05)。

针对盆底功能而言,实验组盆底Ⅰ类肌力、Ⅱ类肌力、盆底收缩压力、盆底静息压力、Ⅰ类肌纤维疲劳度、Ⅱ类肌纤维疲劳均优于对照组,比较差异显著(P<0.05)。

对于健康状况来说,实验组躯体功能、症状消除、精神健康、社会功能、总体健康评分均高于对照组,对比差异显著(P<0.05)。

结论:产后早期盆底康复治疗对盆底功能近期疗效的作用十分显著,不仅可以改善产妇的盆底功能,还可以增强产妇健康状况,提高产妇预后及生活质量,减少盆底功能障碍性疾病的发生,值得临床应用与推广。

【关键词】早期盆底康复治疗;近期疗效;盆底功能;健康状况[中图分类号]R473.71 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2021)05-0221-02随着孕产妇年龄的不断增大,妊娠与分娩次数的增加,引起盆底支持结构损伤的情况越来越多,使盆底肌肉变得松弛,就会出现不同程度的症状,主要表现为阴道松弛、性功能障碍、尿失禁、盆腔脏器脱垂等[1]。

倘若因妊娠与分娩引起的盆底肌肉损伤未得到及时治疗,症状就会越来越重,加之身体机能的不断降低,盆底功能障碍性疾病的发生率就会越来越高,最终只能给予外科手术进行治疗,不仅无法取得理想的治疗效果,还会增加医疗费用,必须给予早期康复治疗与训练[2]。

不同时间康复治疗对产后妇女盆底功能的影响摘要:目的:探讨不同时间康复治疗对产后妇女盆底功能的影响。

方法:选取2017年10月至2018年4月我院收治的产妇120例,按照随机数字表法,分为对照组和观察组,各60例。

对照组产后2个月开始进行康复治疗,观察组产后42d 进行康复治疗,比较两组Zung焦虑自评量表(SAS)、Zung抑郁自评量表(SDS)评分和盆底肌力评分。

结果:经过治疗后,相较于对照组,观察组产妇的SAS、SDS评分均更低,盆底肌力评分更高,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

结论:早期康复治疗的开展可有效改善产妇盆底功能受损情况,值得进一步推广应用。

关键词:盆底功能;康复治疗;负性情绪;临床疗效产妇在完成分娩过程后,无论采取何种分娩方式,均会在一定程度上影响盆底肌肌力,因此产后为其开展盆底肌肌力训练,可有效促进产妇机体康复[1]。

有临床资料报道称,早期开展康复治疗可取得更为显著的治疗效果,但也有少数报道持反对意见[2]。

本次研究就选取2017年10月至2018年4月我院收治的产妇120例,探讨不同时间康复治疗对产后妇女盆底功能的影响。

报告如下。

1 资料和方法1.1一般资料选取2017年10月至2018年4月收治的产妇120例,产妇均对本次研究内容知情同意,同时对存在中枢神经系统疾病、严重感染、精神病以及高血压的患者进行排除。

按照随机数字表法,分为对照组和观察组,各60例。

对照组年龄21~37岁,平均(28.5±4.3)岁,包括40例经产妇和20例初产妇,其中32例产妇为阴道自然分娩,28例产妇接受剖宫产;观察组年龄22~37岁,平均(28.2±4.1)岁,包括38例经产妇和22例初产妇,其中36例产妇为阴道自然分娩,24例产妇接受剖宫产。

两组基线资料差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。

1.2研究方法观察组产妇产后42d接受康复治疗,内容包括提肛肌训练、生物反馈治疗以及电刺激治疗。

产后盆底康复治疗对于盆底肌肉肌力阴道紧缩度的影响分析1. 引言1.1 背景介绍盆底肌肉功能的重要性在妇女健康中起着至关重要的作用。

盆底肌肉是支撑脏器并维持盆腔结构稳定的关键组织,同时还参与控制排尿和排便的功能。

随着女性生育过程中盆底受到较大的压力,盆底肌肉会遭受拉伤和损伤,导致盆底功能受损。

产后期的女性容易出现盆底肌肉松弛和阴道松弛等问题,严重影响生活质量。

本研究旨在探讨产后盆底康复治疗对盆底肌肉肌力和阴道紧缩度的影响,为更好地了解盆底康复治疗在妇女产后身体恢复中的作用提供依据。

通过系统研究和分析,希望能够揭示产后盆底康复治疗在改善盆底肌肉功能和阴道紧缩度方面的效果,为进一步提高妇女产后健康水平提供科学依据。

1.2 研究目的研究目的是探讨产后盆底康复治疗对盆底肌肉肌力和阴道紧缩度的影响,以了解其在改善产后盆底功能障碍方面的作用。

通过对盆底肌肉功能和阴道紧缩度的检测和分析,可以评估产后盆底康复治疗的有效性和可行性。

此研究旨在为产后妇女提供科学有效的康复治疗方案,帮助其恢复盆底肌肉功能,改善生活质量和预防潜在的盆底障碍。

通过深入研究产后盆底康复治疗的影响机制和效果,可以为临床实践提供重要的参考依据,为产后康复治疗的个体化和精准化提供支持。

通过本研究的开展,旨在进一步推动盆底康复治疗的发展,为产后妇女的健康提供更好的保障。

2. 正文2.1 盆底肌肉功能的重要性盆底肌肉是支撑盆腔器官的重要组成部分,是维持盆腔器官位置稳定和功能正常的关键。

盆底肌肉包括骨盆底肌、尿道括约肌、肛门括约肌等,这些肌肉协调地工作,保持盆腔内器官的位置和功能。

盆底肌肉不仅在支撑盆腔器官的位置方面扮演着重要角色,还对尿液控制、排便、性功能等方面起着重要作用。

在女性中,盆底肌肉还支撑着子宫、膀胱、直肠等器官,对生殖、排尿、排便等功能的正常发挥起着至关重要的影响。

盆底肌肉功能减弱或受损可能导致尿失禁、性功能障碍、盆腔器官下垂等症状。

保持盆底肌肉良好的功能状态对于维持盆腔器官的正常功能和预防盆底功能障碍至关重要。

产后盆底康复治疗对于盆底肌肉肌力阴道紧缩度的影响分析1. 引言1.1 背景介绍产后盆底功能障碍是指妇女在生产后,由于盆底肌肉群、阴道及骨盆底等结构受到损伤或松弛而引起的一系列症状,如尿失禁、排便困难、性生活质量下降等。

产后盆底功能障碍不仅影响了女性的健康生活,还会对她们的心理和社交功能产生负面影响。

随着现代生活水平的提高,产后盆底康复治疗逐渐受到人们的关注。

盆底康复治疗是通过一系列的康复训练和治疗手段,帮助产后妇女重建盆底肌肉的功能,提高阴道紧缩度,改善盆底功能。

目前,盆底康复治疗已经成为一种常用的治疗方法,但对于其对盆底肌肉肌力和阴道紧缩度的影响,尚需进一步研究和探讨。

本研究旨在通过对产后盆底康复治疗的方法、盆底肌肉肌力的评估方法以及盆底肌肉肌力与阴道紧缩度的关联分析,探讨其对盆底功能的效果评估及影响因素分析,以期为临床上的盆底康复治疗提供更科学、有效的指导。

1.2 研究目的本研究旨在探讨产后盆底康复治疗对盆底肌肉肌力和阴道紧缩度的影响,以及分析其影响因素。

具体目的包括:1. 评估产后盆底康复治疗方法对盆底肌肉肌力的改善程度,以及对阴道紧缩度的影响;2. 探讨不同盆底肌肉肌力评估方法的可靠性和有效性,为盆底功能评估提供参考基准;3. 分析盆底肌肉肌力与阴道紧缩度之间的相关性,探讨二者之间的联系和影响因素;4. 评估产后盆底康复治疗的效果,探讨治疗后盆底肌肉肌力和阴道紧缩度的变化情况;5. 深入分析影响产后盆底康复治疗效果的因素,包括个体差异、治疗方案选择、治疗时机等因素。

通过以上研究目的的实现,可以进一步了解产后盆底康复治疗对盆底肌肉肌力和阴道紧缩度的影响机制,为临床应用提供科学依据和指导。

1.3 研究对象研究对象是产后妇女,特别是曾经自然分娩或剖宫产的妇女。

产后妇女群体中普遍存在盆底肌肉松弛、阴道松弛等问题,这些问题不仅会影响生活质量,还可能导致尿失禁、性功能障碍等并发症。

对产后妇女进行盆底康复治疗是非常必要的。

产后盆底康复对女性盆底功能障碍防治效果及安全性分析【摘要】目的:探讨产后盆底康复对女性盆底功能障碍防治效果及安全性。

方法:选取本院于2021年1月至2022年1月间收治的90例产后盆底功能障碍患者为研究对象,采用随机抽签的方式予以分组,分为实验组和对照组,每组各45例,对照组采用常规康复锻炼治疗,实验组采用产后盆底康复治疗。

结果:在临床指标方面,实验组在盆底收缩压、静息压方面高于对照组,在SDS评分、SAS评分方面低于对照组;在并发症发生率方面,实验组总发生率6.66%,对照组总发生率24.44%,组间数据差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:在盆底功能障碍的治疗中,行产后盆底康复治疗,效果显著,能调节盆底收缩压和静息压,降低并发症的发生率,提高治疗方式的安全性,值得临床推广和使用。

【关键词】产后盆底康复;盆底功能障碍;防治效果盆底功能障碍,一般和盆底功能障碍、盆底结构退化、盆底损伤等因素紧密相关[1]。

在临床中,主要的症状表现为压力性尿失禁、性功能障碍、盆腔脏器脱垂等,一般好发于分娩患者和妊娠期患者[2]。

据相关研究表明,在妊娠期间,女性患者出现尿失禁约10%-15%左右,同时,随着孕周的提升,女性患者出现尿失禁的概率同样会增加[3]。

近年来,随着经济的快速发展,医疗技术的进步,在临床中,采用盆底康复治疗,能够有效的提升患者的生活质量,进一步降低盆底功能障碍对患者的影响[4]。

本文通过探讨产后盆底康复对女性盆底功能障碍防治效果及安全性,分析其临床价值,具体内容如下。

1.资料与方法1.1 基线资料选取本院于2021年1月至2022年1月间收治的90例产后盆底功能障碍患者为研究对象,采用随机抽签的方式予以分组,分为实验组和对照组,每组各45例,对照组采用常规康复锻炼治疗,实验组采用产后盆底康复治疗。

其中,在对照组方面,最小年龄22岁,最大年龄39岁,平均年龄(25.74±3.15)岁;在实验组方面,最小年龄23岁,最大年龄38岁,平均年龄(26.03±3.27)岁。

产后早期行盆底康复治疗对女性产后盆底功能恢复的作用分析

发表时间:2016-05-25T14:46:28.077Z 来源:《航空军医》2016年2期作者:张欣

[导读] 长沙市妇幼保健院探索及分析产后早期盆底康复治疗对女性产后盆底功能恢复的影响。

长沙市妇幼保健院湖南长沙 410007

【摘要】目的:探索及分析产后早期盆底康复治疗对女性产后盆底功能恢复的影响。

方法:收集2013年12月~2015年6月间我院接诊的150例初产妇作为临床研究对象,通过随机数字列表法将所有产妇随机分成对照组与研究组,每组各包含75例产妇。

对照组75例产妇产后单纯给予常规的产科护理,研究组75例产妇则给予早期盆底康复治疗。

两组产妇产后均进行为期6个月的随访观察,观察并比较两组产妇的阴道动态压力和肌力。

结果:干预后研究组产妇的盆底肌综合肌力显著优于对照组(P<0.05),且研究组产妇阴道动态压力显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:产后早期康复治疗能够有效促进产妇产后盆底功能的恢复,值得临床进一步推广。

【关键词】初产妇;产后;盆底功能;早期;盆底康复治疗

临床研究表明,女性的妊娠分娩是造成女性盆底功能障碍性疾病的高度危险因素[1~2]。

因此,于产妇产后早期进行科学合理的盆底康复治疗,对于预防女性盆底功能障碍性疾病的出现及改善产妇的生活质量具有非常重要的临床意义[3]。

本研究收集2013年12月~2015年6月间我院接诊的150例初产妇作为临床研究对象,对其中的75例产妇给予早期盆底康复治疗,并与单纯应用产后常规健康宣教的产妇进行比较分析,现总结临床效果如下:

1 对象和方法

1.1对象

本研究收集2013年12月~2015年6月间我院接诊的150例初产妇作为临床研究对象,入组标准:(1)所有初产妇均行产后42d回访监测;(2)按照专科手法与阴道张力治疗头检测显示产妇的盆底肌力绝大多数均<3级,阴道动态压力均<60cmH2O;(3)产妇均为自愿接受盆底康复治疗;(4)产妇及家属均对本研究知情同意,且签署知情同意书。

通过随机数字列表法将所有产妇随机分成对照组与研究组,每组各包含75例产妇。

对照组75例产妇中,年龄最小者21岁,年龄最大者35岁,平均年龄(25.48±7.16)岁;孕龄38~42周,平均孕龄(40.61±1.47周;体重52~77kg,平均体重(61.58±5.16)kg。

研究组75例产妇中,年龄最小者22岁,年龄最大者36岁,平均年龄(25.81±6.75)岁;孕龄39~42周,平均孕龄(40.82±1.21周;体重54~78kg,平均体重(62.16±4.81)kg。

两组产妇的年龄、孕龄、体重等一般资料比较,(P>0.05) 差异均无统计学意义,具有临床可比性。

1.2 治疗方法

对照组75例产妇产后给予常规的产后健康宣教,行kegal运动,基本方法:产妇可自由体位,吸气时尽力收缩肛门5-10s,呼吸时放松10s后再收缩,避免腹部、臀部、大腿的肌肉收缩,需反复练习。

研究组75例产妇则给予早期盆底康复治疗,具体措施包括:仪器选用法国PHENIX盆底神经肌肉刺激治疗仪,根据盆底康复技术规范教材中的相关内容开展产后早期盆底康复治疗,通过仪器之上的电刺激、生物反馈、盆底肌肉训练等方法互相结合进行治疗,按照阴道触诊了解的产妇的盆底肌情况,并结合产妇的身体情况制定针对性的治疗方案,通过不同程度的电刺激类型、低频频率、波型、强度、脉宽及治疗时间等,逐渐提高产妇的盆底肌肉张力,通过肌电图对产妇的肌力进行了解,尽可能的通过治疗使产妇的盆底肌肉肌力恢复至5级,疲劳为0。

每周进行2次治疗,治疗时间为15min~30min,治疗10次为1个疗程。

1.3观察指标

两组产妇产后均进行为期6个月的随访观察,以观察两组患者的盆底功能恢复情况,观察指标主要包括以下两点:(1)盆底肌肉综合肌力:通过0xford评分法[4]对两组产妇的盆底肌肉综合肌力进行检测评估,该评分法将产妇的盆底肌肉综合肌力分为0~5级,检测方法:检测医师采用右手两个手指平放于产妇的宫颈后穹窿位置,直接接触盆底肌深层肌肉,以有效评估产妇的盆底肌综合肌力。

(2)阴道动态压力:产后42d检查两组产妇的阴道压力进行检测,当阴道动态压力在80-150cmH2O时代表为正常[5]。

1.4 统计学分析

对本研究所得数据进行详细记录并构建数据库,以统计学软件SPSS20.0进行处理和分析,对患者的计数资料采用x2比较进行分析,单位以率(%)表示,对患者的计量资料的对比采用t检验进行分析,单位以均值±标准差()来表示,当显示P<0.05时,则提示在比较方面差异显著,存在统计学意义。

2 结果

2.1 干预前后两组产妇的盆底肌综合肌力对比

经表1可见,两组产妇干预前的盆底肌综合肌力对比(P>0.05)。

干预后研究组产妇的盆底肌综合肌力显著优于对照组(P<0.05)。

3 讨论

随着我国社会主义市场经济的飞速发展与人民物质文化生活水平的不断提高,人民也越来越重视女性人群的生活质量及生殖健康。

女性盆底功能障碍性疾病是临床上一种常见的妇科疾病,主要呈盆底器官脱垂、性功能障碍、尿失禁等表现,对广大女性人群的身体健康造成了极其严重的影响。

当女性的盆底组织无法对盆底脏器进行支撑时,其位置就会出现变化,一旦造成脏器异常,即会引发女性盆底功能障碍性疾病。

妊娠分娩是女性的正常生理过程,随着胎儿的逐渐发育,产妇的子宫也随孕周增大,这就明显增加了盆底肌力,且使其逐渐变松,同时分娩时的盆底组织损伤、剖宫产、激素等因素均可间接或直接损伤产妇的盆底肌,且对产妇的盆底组织造成无法逆转的变化,从而对产妇的身体健康和生活质量造成了非常严重的影响[7]。

盆底康复治疗共包括盆底肌训练、生物反馈、电刺激疗法等3种[8],其中盆底肌训练主要通过使产妇的盆底肌群进行有规律的主动收缩及放松运动来提高盆底肌的力量;生物反馈则属于一种行为训练,其主要是采用不易察觉的肌肉生理听觉或视觉信号,且对患者进行反馈,使患者切实的感受到肌肉的运动,掌握该生理过程的控制及改变方法,以有效提高产妇盆底肌和阴道的弹性;电刺激疗法则是通过探头传递不同程度的电流而对产妇的盆底肌肉、神经进行刺激,从而有效提高盆底肌的力量和强度。

本次研究中我们对75例初产妇采用早期盆底康复疗法进行治疗,结果显示,干预后研究组产妇的盆底肌综合肌力显著优于对照组(P<0.05),干预后研究组产妇的阴道动态压力高于正常水平,且显著优于对照组(P<0.05)。

综上所述,产后早期康复治疗能够有效促进产妇产后盆底功能的恢复,值得临床进一步推广。

参考文献:

[1]张珂,王澜静,焦玲洁等.产后盆底功能障碍性疾病与盆底肌收缩力及其相关因素分析[J].实用妇产科杂志,2014,30(10):757-759.

[2]陈燕辉,杨卫萍,邓敏端等.盆底肌肉训练对女性盆底功能障碍性疾病的康复效果[J].广东医学,2012,33(6):757-759.

[3]刘艳,李瑞满,郭遂群等.中老年女性盆底功能障碍性疾病的危险因素分析[J].广东医学,2011,32(24):3194-3196.

[4]于迎春,宋俊华,于凤等.产科因素对产后早期盆底功能障碍性疾病发生的影响[J].中国妇产科临床杂志,2011,12(2):88-91.

[5]蒋红,吴艳.产后盆底肌电刺激对不同分娩方式盆底肌力近期疗效观察[J].实用妇产科杂志,2012,28(2):145-147.

[6]石丽琼,何燕,程晓兰等.女性盆底功能障碍性疾病盆底肌康复治疗的临床分析[J].医学信息,2012,25(2):307-307.

[7]薛竹,郑颖.产后早期盆底肌康复治疗近期疗效研究[J].中国误诊学杂志,2011,11(32):7823-7825.

[8]杨继忠,刘静华,蒋莹等.产后早期盆底功能康复干预疗效观察[J].医药前沿,2012,02(17):396-396.。