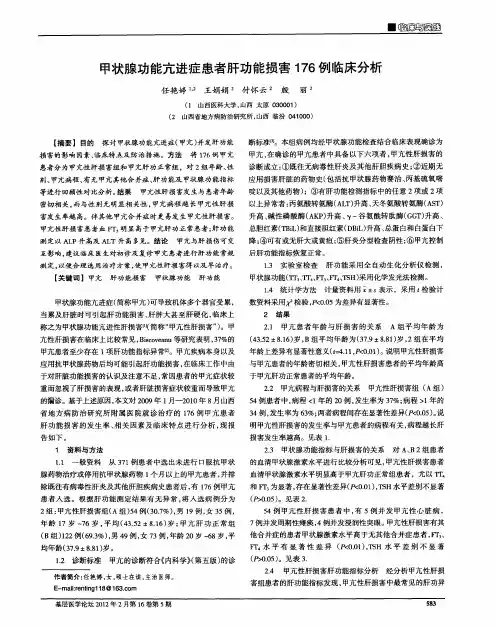

肝功能异常甲亢患者的病例讨论

- 格式:ppt

- 大小:650.01 KB

- 文档页数:17

甲状腺功能亢进与肝损害甲状腺功能亢进症(甲亢)所引起的肝脏损害在临床上相当常见。

据Gurlek A(1)等观察,60.5%的甲亢病人在确诊原发病时被发现至少有一项肝功能异常,而在台湾进行的一项前瞻性研究(Huang. MJ 等)中,这个比例更是高达75.8%(2)。

本文就甲亢合并肝脏损害作一综述。

甲状腺激素对肝脏的影响甲状腺激素和肝脏之间关系密切。

血清甲状腺激素浓度增高,对肝脏功能和胆汁代谢都可产生一定的影响。

动物试验证实(3,4),甲状腺激素可使肝脏重量减轻,肝糖原含量下降,氧耗量增加,其增加肝脏氧耗量的作用仅次于对心脏和横膈膜。

血清中过多的甲状腺激素可显著降低细胞色素P450、谷胱甘肽水平及谷胱甘肽-S-转移酶活性,从而改变肝内相关酶的活性(5,6)。

T4能使α-磷酸甘油脱氢酶(GPD)的活力增强。

甲状腺激素可抑制肝内胆固醇的产生,促进肝内胆固醇从胆道排泄或转化为胆汁酸,从而使血清胆固醇降低,干扰胆汁酸代谢。

此外,甲状腺激素还能影响胆汁中胆汁酸盐的组成。

研究发现,正常鼠胆汁中的牛磺胆汁酸占胆汁酸的30%左右,给予甲状腺素后,牛磺胆汁酸所占的比例可上升至60%-80%。

甲亢时肝脏的改变甲亢引起的肝脏损害多数呈亚临床状态。

不过,少数病人也可出现黄疸、腹水、凝血酶原明显延长、肝硬化等严重情况。

这一情况多发生于甲亢控制不佳或有心衰、严重感染等患者。

至于甲亢严重度与肝损是否存在正相关,目前还有所争论。

在血生化检查方面,甲亢肝脏损害患者主要表现为ALT、AST、ALP、γ-GT和胆红素升高,血清白蛋白下降(1,2)。

其中,以ALP升高最为明显,ALT次之。

白蛋白的下降与基础代谢率和病程相关。

不过,鉴于甲亢患者往往骨代谢旺盛,成骨细胞和破骨细胞活性增加,且体外试验证实甲状腺激素有直接使骨吸收的作用,因此,升高的ALP不仅仅来自肝脏,也来自骨骼,它对肝脏的评价意义可能不如ALT。

在严重肝脏损害时,由于病人血中甲状腺激素结合蛋白浓度的明显改变,总T4水平并不能如实反映甲状腺功能状态,此时,应监测游离T4和甲状腺刺激素(TSH)以正确评估甲状腺功能(7)。

甲状腺功能亢进合并肝损害治疗观察甲状腺功能亢进症是以神经、循环、消化等系统兴奋性增高和代谢亢进为主要表现的一组临床综合征,可以累及全身多个器官,其中有部分甲亢患者是以肝损害为主要表现,现将我科近1年来收治的甲亢合并肝损害患者的临床特点和治疗进行分析。

1 临床资料选择近1年在我科住院的8例甲亢合并肝损害的患者,其中6有例表现为厌食、纳差、乏力。

有2例表现为恶心,皮肤黄染、尿色加深,肝区隐痛。

所有患者均有怕热多汗、心悸、消瘦等甲亢的症状。

既往患者均无大量饮酒史,及口服药物史。

实验室检查:甲状腺功能均提示亢进,肝功能转氨酶不同程度的提高,3例有黄染的患者胆红素升高,各种肝炎病毒学检查未见异常。

超声检查排除胆道和胰腺疾病。

患者诊断为甲亢肝损害。

所有患者均给予保肝药,β-受体阻滞剂治疗,肝脏转氨酶在正常上限2倍以下时同时给抗甲状腺药物治疗,少数肝脏转氨酶在正常上限2倍以上时在保肝治疗后,转氨酶下降至正常上限2倍以下时再给抗甲状腺药物治疗。

多数患者经过治疗肝功能2~3周恢复正常,有2例是1个月恢复。

2例肝功损害严重伴有黄染者,肝功好转后未给抗甲状腺药物,行131i治疗甲亢。

2 讨论肝脏是甲状腺激素代谢的重要组织,所以甲亢对肝损害在临床上比较常见。

甲亢对肝功能损害的原因是多方面的,原因较复杂。

多数学者认为可能与下列因素有关。

(1)甲状腺激素的直接作用。

肝脏对甲状腺激素的代谢、转化、排泄及甲状腺球蛋白的合成具有重要作用。

20%的甲状腺激素在肝内降解,与葡萄糖醛酸或硫酸结合后经胆汁排入小肠,长期过度的甲状腺激素的转化代谢增加了肝脏负担,同时可能直接对肝脏产生毒性作用。

(2)高代谢导致肝脏相对缺氧及营养不良。

甲亢时机体代谢增高,内脏和组织耗氧量明显增加,但肝脏血流并不增加,使肝脏相对缺氧;同时旺盛的新陈代谢使糖原、蛋白质、脂肪的合成减少而分解代谢亢进,引起肝糖原、必需氨基酸及维生素消耗过多,使肝脏营养不良。

(3)甲亢中graves病为机体自身免疫性疾病,可造成机体其他组织和器官的损伤,也可以发生自身免疫性肝损害。

甲亢性肝损害的临床诊治【摘要】目的探讨甲状腺功能亢进症所致的甲亢性肝损害的诊断、治疗。

方法对2009年1~12月长春市中心医院20例有肝脏损害的初次诊断甲状腺功能亢进症患者的资料,进行回顾性分析。

结果甲亢性肝损害临床症状不典型,保肝治疗的同时给予小剂量的ATD治疗或放射性131碘治疗,效果理想。

【关键词】甲状腺功能亢进;肝损害甲状腺功能亢进症(简称甲亢)是多种原因,引起甲状腺激素分泌过多,从而导致的综合征,可累及全身多个器官。

甲亢累及肝脏时引起肝功能异常、肝肿大、黄疸等称为甲亢性肝损害,甲亢性肝损害不包括甲亢服药所致肝功损害。

甲亢性肝损害临床上常见,无明显的特征表现[1],经常误诊,治疗棘手,现对2009年1~12月长春市中心医院就诊的,20例初次诊断甲状腺功能亢进症,同时合并肝损害的患者资料,进行回顾性分析,探讨甲亢性肝损害的诊断、治疗。

1 资料分析1.1 一般资料男6例,女14例,年龄25~65岁,病程1~6个月, 8例因心悸、乏力、食欲不振于心内科就诊,2例因恶心、呕吐于消化内科就诊,10例因心悸、怕热、多汗、消瘦者于内分泌就诊,伴黄疸1例,颈部肿大4例,烦躁、易怒、稀便5例,无突眼,无厌油腻。

体征:甲状腺I到Ⅱ度,心率100~120次/min,双手平伸细颤(+)-到(+),无胫前粘液性水肿。

无甲状腺疾病家族史。

1.2 诊断标准甲亢诊断符合《实用内科学》(11版)的诊断标准。

甲亢性肝损害符合以下标准:(1)明确诊断甲亢;(2)肝功能检查具备下列一项或以上者:①ALT及AST升高;②ALP升高;③r-GT升高;④TBIL或(和)DBIL升高;⑤总蛋白或(和)白蛋白下降;⑥肝肿大;(3)除外病毒性肝炎、药物性肝损害、各种肝胆疾病;(4)甲亢控制后,肝功能及肝肿大恢复正常。

1.3 检测方法肝功能检测采用全自动生化分析仪,甲状腺功能检测采用放射免疫法。

2 结果2.1 资料显示各个年龄均可发病,甲亢及肝脏损害的临床表现均不典型,肝损与病程关系不大,与性别无关,与家族史无关。

1例甲亢患者服用丙硫氧嘧啶引起肝功能异常的处置分析甲状腺功能亢进症(简称:甲亢)是临床常见病和多发病,抗甲状腺药物治疗作为甲亢的主要治疗方法之一。

目前最常用的抗甲状腺药物是丙硫氧嘧啶和甲巯咪唑,其主要不良反应有皮疹、粒细胞减少和肝损害等。

当患者服用丙硫氧嘧啶发生不良反应时,能否换用甲巯咪唑治疗,是临床药物治疗中常遇到的问题。

本文就1例服用丙硫氧嘧啶发生肝功能异常的甲亢患者治疗方案调整进行分析,介绍临床药师在其中发挥的作用。

1 临床资料1.1一般资料患者,女,24岁。

因”多汗、手抖、心慌1年,加重1月余”入院。

1.2病史患者1年前无明显诱因出现怕热、心慌、手抖,伴多汗、乏力,多食、易饥,易怒,未予重视,1个月前患者自觉症状加重,查甲状腺功能:TSH100 pmol/L↑、TRAb11.24 u/L↑;血常规、肝功能正常;考虑甲状腺功能亢进症,予丙硫氧嘧啶片治疗。

1个月后,复查肝功能:ALT 119.7U/L↑、AST 41.7U/L ↑,停用丙硫氧嘧啶片,予甘草酸二铵肠溶胶囊保肝治疗。

现为求进一步诊疗,拟”甲状腺功能亢进症”入院。

1.3体格检查T:37℃,P:93次/min,R:20 次/min,BP:141/93 mmHg,身高165 cm,体重53 kg,BMI 19.47 kg/m2。

神志清,精神可,体型偏瘦,全身皮肤黏膜无黄染、皮疹,双眼无突出,颈部对称,气管居中,甲状腺Ⅱ度肿大,未触及结节,质软,无触痛,未闻及血管杂音,双肺(-),心率93次/min,律齐,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,双手震颤(+)。

1.4辅助检查入院第1 d查甲状腺功能:TSH<0.005 uIU/mL↓、FT3 19.76 pmol/L ↑、FT4 78.7 pmol/L↑、TRAb 11.24 u/L↑;肝功能:ALT 43.4U/L↑、AST 20.4U/L;甲状腺彩超:甲状腺弥漫性病变。

1.5临床诊断①甲状腺功能亢进症(Graves病);②肝功能异常。

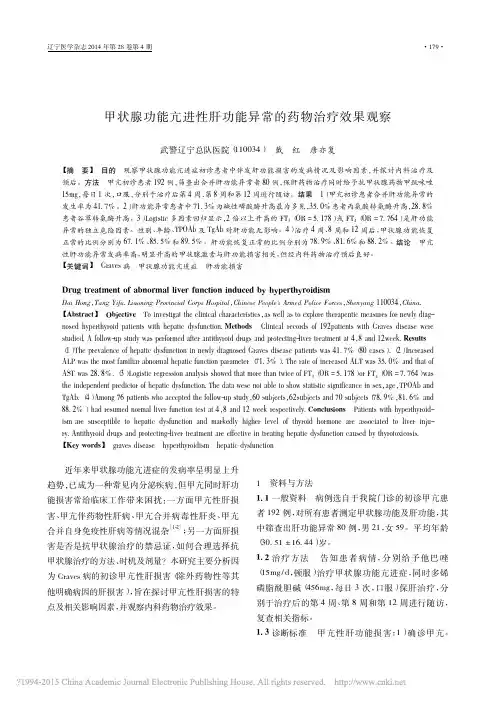

甲状腺功能亢进症合并肝功能损害的治疗目的:分析甲状腺功能亢进的患者同时伴有肝脏功能损害的临床治疗特点及经验总结。

方法:本院在工作临床中发现的16 例甲状腺亢进的患者同时经过检查发现这些患者肝脏功能损害存,通过与没有肝脏损害的甲亢患者比较,两组患者病程治疗的时间,肝功能、甲状腺功能、甲亢是否合并其他疾病等情况分析。

结果:发现患者的病程越长,其发生甲亢性肝损害的几率越大;如果患者合并有其他并发症甲亢肝损害的几率也越大;甲亢合并肝功能损害组ALT 及ALP 均显著上升,且FT3 水平显著高于甲亢肝功能正常组(P<0.05)。

结论:甲状腺亢进与肝功能损害可交互影响,应尽早测定甲亢患者肝功能各项指标,选择合理有效的治疗措施,使患者早日康复,回归社会。

标签:甲状腺功能亢进;肝功能损害;临床分析甲状腺功能亢进症简称甲亢与肝损害同时存在的患者在临床上时有发生,有文献报道可占甲亢病人的。

目前的研究多认为甲状腺激素的代谢与肝脏的生理病理互为影响,甲状腺激素的灭活及其结合蛋白的合成有赖于肝脏功能的正常,当肝脏发生病变时,可以导致非甲状腺疾病的甲状腺激素异常而甲亢时循环中的甲状腺激素超量,又反过来引起肝脏缺氧及分解代谢亢进,使蛋白合成障碍、分解加速,出现负氮平衡、低蛋白血症,加重肝功损害。

本文选取16 例甲状腺亢进患者,分析其肝功能损害发生率、影响因素、临床特征及治疗方法,现将总结报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选取本院2012 年1月-2015年4月期间甲状腺功能亢进患者16 例,采用回顾性调查方法,门诊、住院病例中查出诊断为甲亢同时伴有肝功能损害的患者资料共例,仔细阅读病史,按照有关诊断标准再次核对其诊断,然后进行分析。

上述患者均从未服用抗甲状腺药物或停止使用抗甲状腺药物 1 个月及以上,且排除既往患有病毒性肝炎或其他肝胆疾病。

通过肝功能测定试验,以是否出现肝功能损害分为两组。

甲亢合并肝功能损害组:共8例,男4例,女4 例,年龄16-72 岁,平均年龄(42.4±7.23)岁。

甲亢所致的肝硬化病案探讨摘要:甲亢致肝硬化是一种严重的不可逆的肝脏损害,临床罕见;此病多见于病程长、年龄大、病情较重而又长期未得到合理治疗的甲亢患者。

其治疗重点是早期彻底治疗甲亢;一旦合并症发生,则以控制甲亢为主,同时辅以保肝治疗。

探讨具体病例,以总结诊断及治疗方法。

关键词:甲亢;肝硬化;鉴别诊断;治疗病例摘要:患者,女,35岁,因心悸、消瘦11年,腹胀半月、巩膜黄染3天入院。

11年前因心悸、出汗、怕热、消瘦、情绪激动,在院外诊断“甲亢”,间断服用他巴唑4年,治疗不正规且未定期复查甲功、肝功及血常规,自觉症状缓解后停药。

4年前头晕、乏力、心悸,给予叶酸及维生素B12治疗后症状好转,期间化验甲功,仍亢进,自行改用中药治疗,具体用药不详。

半月前腹胀明显,纳差、乏力,3天前发现巩膜及皮肤发黄。

患病以来无光过敏及雷诺现象,无关节肌肉肿痛。

无肝炎病史,无输血和药物过敏史,不饮酒、不吸烟。

平时月经规律。

家族中无遗传病及类似病史。

体格检查:T37℃,P90次/分,R20次/分,Bp130/80mmHg。

慢性病容,消瘦,皮肤潮湿,全身皮肤及粘膜轻度黄染,无出血点及瘀斑,浅表淋巴结不大。

巩膜黄染,Joffroy征、Moebius征、Stellwag征、V on Graefe征均阴性。

颈静脉无怒张,肝颈静脉回流征阴性,气管居中,甲状腺Ⅲ度,质韧,可闻及血管杂音。

双肺无异常,心界向左扩大,心率90次/分,律齐,心尖部可闻及2/6级收缩期杂音。

腹平软,未见静脉曲张。

肝肋下未触及,脾肋下5cm,质偏硬,边缘钝,无压痛,双手有细震颤,双下肢轻度凹陷性水肿。

实验室检查:血常规:白细胞2.0×109/L,中性粒细胞0.56,淋巴细胞0.37,血红蛋白53g/L,红细胞 1.45×1012/L,血小板27×109/L;甲功:TSH 0.007uIU/mL(正常值0.270~4.20),T4 267.4nmol/L(66.0~181.0),FT4 67.82pmol/L(12.00~22.00),T3 3.88 nmol/L(1.30~3.10),FT3 12.99pmol/L(3.95~6.80),TG(甲状腺球蛋白)11.77ng/mL (1.40~78.00),TgAb(甲状腺球蛋白抗体) 4000IU/mL(0.000~115.0),TPOAb(甲状腺过氧化物酶抗体)>600.0IU/mL(0.000~34.00);肝功:ALT 53U/L,AST 87 U/L,ALP 94U/L,GGT 72U/L,总胆红素57umol/L,直接胆红素43umol/L,间接胆红素13.78umol/L,血清总蛋白49.8g/L,白蛋白24.8g/L,白蛋白/球蛋白比值1.0,甲型肝炎病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒的血清学检查均为阴性。