中国煤炭地质

- 格式:doc

- 大小:86.00 KB

- 文档页数:10

中国西北煤炭资源赋存地质概况摘要:西北地区蕴藏着十分丰富的煤炭资源,占我国煤炭资源预测总量的近80%。

含煤盆地主要有鄂尔多斯、准噶尔、吐哈、塔北等。

其中,鄂尔多斯煤盆地是具有稳定克拉通基底,沉积了石炭一二叠纪华北型海陆交互相含煤地层和三叠一侏罗纪内陆河流一湖泊型陆相含煤地层的双纪巨型含煤盆地;准噶尔煤盆地、吐哈煤盆地、塔北煤盆地是具有稳定陆块基底的侏罗纪内陆湖泊含煤盆地;伊犁煤盆地、尤尔都斯煤盆地、焉誉煤盆地和库米什煤盆地是具有天山华力西期摺皱带基底的山间断陷(坳陷)型含煤盆地;走廊煤盆地群是具有祁连加里东褶皱带基底的山间断陷(坳陷)型含煤盆地.阿拉善地块、柴达木地块晚古生代和中生代亦具备成煤的古地理条件,目前已在柴达木地块北缘和阿拉善地块南缘发现了小型煤盆地群。

地块主体为沙漠覆盖,勘探程度低,可作为西北地区煤炭资源的后备潜力区块。

关键字:西北煤田地质,西北煤炭资源赋存状况1、概况煤炭是工业的“粮食”,它不仅是最重要的能源矿产,也是主要的工业原料之一。

尤其随着洁净煤技术和煤转油技术的不断进步,以及石油价格的屡创新高,煤炭成为缓解全球能源紧张的重要资源,越来越受到人们的重视。

煤炭作为全球经济发展必不可少的重要资源,其全球消费增幅已超过原油、天然气、水电以及核电等其他任何一种能源,煤炭是我国的主体能源,是我国能源安全的基石,而西北地区占我国煤炭资源预测总量的近80%,是我国煤炭资源的主要赋存地。

因此,全面加强西北地区煤炭地质基础研究和煤炭资源及开发潜力的研究,对我国国民经济的发展、国家能源安全的保障,以及促进煤炭资源的合理开发利用都具有十分重要的意义。

图1:中国煤炭资源分布图西北地区主要含煤地层时代有晚石炭世、早二叠世、晚三叠世、早一中侏罗世和早白垩世,其中晚石炭世、早二叠世含煤地层主要分布于鄂尔多斯盆地和走廊盆地的东南部,晚三叠世含煤地层主要分布于鄂尔多斯盆地中部,早一中侏罗世含煤地层广泛分布于西北地区,早白垩世含煤地层主要分布于内蒙古中部。

我国煤炭地质勘查技术现状与发展趋势煤炭是我国主体能源,是能源安全的基石。

煤炭地质勘查是煤炭工业健康发展的基础,贯穿于煤炭工业和国民经济社会发展的始终,它既担负着为煤炭工业发展提供资源保障的重任,又担负为煤炭开发、利用、安全和环境保护提供地质服务的责任。

煤炭地质发展必须依靠煤炭地质科技,煤炭地质科技必须围绕着煤炭工业发展而开展工作。

建立新型煤炭地质勘查体系,推进煤炭地质科技创新,是煤炭工业健康发展的需要,也是国民经济快速发展的客观要求。

一、煤炭地质勘查技术简况和主要成果我国煤田地质工作起源于19世纪中叶。

从德国李希霍芬和我国煤田地质奠基人王竹泉对中国煤炭资源的考察,到目前为止,已经经历了150多年历史。

经过我国煤田地质工作者共同努力,形成了特色鲜明的中国煤田地质理论和勘查体系。

第一,煤田地质基础研究由传统地质走向地球系统科学研究阶段。

相继组织开展了华北、华南、鄂尔多斯盆地和东北中生代断陷盆地聚煤规律和资源评价研究课题,从盆地整体高度,把握了我国主要聚煤盆地演化和煤炭资源聚集赋存规律。

创造性地将层序地层理论和方法运用于含煤地层划分、聚煤古地理和聚煤规律研究,拓宽了煤田地质研究新思路。

《中国聚煤作用系统分析》建立了聚煤作用系统和系统分析方法,并对我国聚煤作用进行了系统分析。

“中国东部煤田滑脱构造与找煤研究”丰富和发展了滑脱构造理论,实现了中国东部找煤的重大突破。

《中国洁净煤地质研究》课题取得洁净煤技术地质基础研究新进展。

对我国煤中有害微量元素赋存特征及在洗选、燃烧过程中的迁移潜势进行了系统的总结,编制了我国第一张洁净煤资源分布图。

第二,煤炭资源综合勘探技术取得突破性进展。

根据我国煤田地形地质特点,合理选择地质填图、遥感、物探、钻探、测试等技术手段,充分利用各种地质信息,综合研究煤层赋存规律和开采技术条件,建立了独具中国特色国际一流的煤炭综合勘探技术体系。

煤田三维地震技术得到迅速发展,大幅度提高了勘探精度,可查明5m的小断层和波状起伏及3m小断点;工作领域进一步拓宽,突破了复杂山区,沙漠、厚层黄土、水上、沼泽以及采空区等等地震施工禁区;勘查能力进一步增强,不仅能解释断层,对陷落柱、煤层宏观结构和厚度变化趋势也取得突破。

中国煤炭地质钻探技术介绍【大中小】我国煤炭资源丰富,开发利用历史悠久,往上可追溯到我国西汉时期。

到了近代1903年,我国已有用英国蒸汽钻机进行煤矿老窖钻探施工的记录。

1946年9月30日,地质专家谢家荣应用日本利根RL-150型钻机,在安徽淮南煤田布孔进行钻探施工。

直到新中国成立之际,煤炭地质勘探工作仍十分落后,只有工人四百余名,技术人员十几个,和日伪时期留下的57台破烂不堪的手把给进式钻机,仅在个别矿区有零星的钻探工作量。

新中国煤炭地质勘探工作得到飞速发展,先后在全国29个省区建立100多个勘探队,年开动钻机近千台。

统计至1995年,累计完成钻探工作量74,088,729m,探明煤炭储量超过10000亿t,钻月效率由解放初的87m提高到400余m,煤心采取率由35.7%提高到90%以上,为我国煤炭工业发展提供了可靠资源保证。

钻探工程作为煤炭勘探重要手段,除了从事煤炭地质勘探外,已全面进入社会地质、岩土基础工程市场,获得良好的社会效益和经济效益。

1.钻探工艺、技术不断发展1.1钻探技术发展阶段20世纪50~70年代间,煤田钻探主要采用普通硬质合金和铁砂、钢粒分层钻进工艺。

50年代前期采用的钻进参数为:轻压、慢转、少给水。

钻孔开孔直径大,一般为150mm,终孔直径为91或75mm,其钻探效率低、质量差、事故多。

随后受“大跃进、放卫星”的影响,在软地层采用的“高压大水无岩心快速钻进测井解释法”,无心钻进比例一度上升到70%~80%,曾创单机日进尺1140m、月进尺10335m记录,钻探效率显著提高,但质量直线下降。

为解决硬岩钻进效率低的问题,于1969年起步,煤田地质系统开始了人造金刚石、金刚石钻头、金刚石钻进技术的研究、制造与应用,先后建成西安、石家庄两个人造金刚石合成和钻头制作车间,年产几十万克拉人造金刚石,用于钻头制造。

为进一步提高效率与质量,煤田地质系统于1980年前后开展了绳索取心钻进技术研制试验。

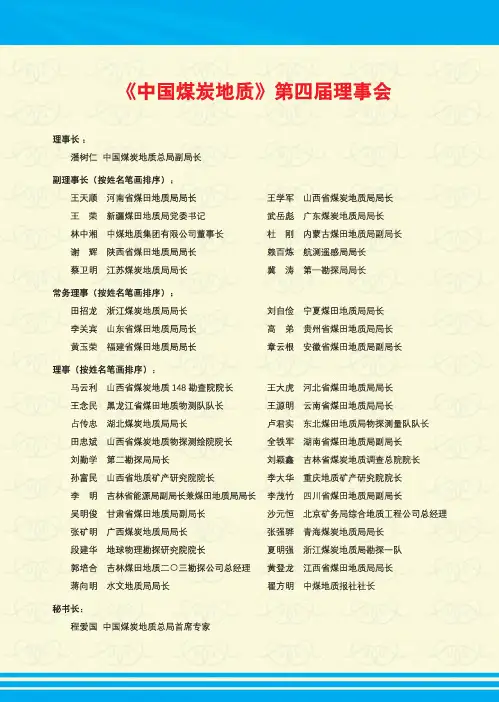

《中国煤炭地质》第四届理事会理事长:潘树仁中国煤炭地质总局副局长副理事长(按姓名笔画排序):王天顺河南省煤田地质局局长王荣新疆煤田地质局党委书记林中湘中煤地质集团有限公司董事长谢辉陕西省煤田地质局局长蔡卫明江苏煤炭地质局局长常务理事(按姓名笔画排序):田招龙浙江煤炭地质局局长李关宾山东省煤田地质局局长黄玉荣福建省煤田地质局局长理事(按姓名笔画排序):马云利山西省煤炭地质148勘查院院长王念民黑龙江省煤田地质物测队队长占传忠湖北煤炭地质局局长田忠斌山西省煤炭地质物探测绘院院长刘勤学第二勘探局局长孙富民山西省地质矿产研究院院长李明吉林省能源局副局长兼煤田地质局局长吴明俊甘肃省煤田地质局副局长张矿明广西煤炭地质局局长段建华地球物理勘探研究院院长郭培合吉林煤田地质二O三勘探公司总经理蒋向明水文地质局局长王学军山西省煤炭地质局局长武岳彪广东煤炭地质局局长杜刚内蒙古煤田地质局副局长赖百炼航测遥感局局长冀涛第一勘探局局长刘自俭宁夏煤田地质局局长高弟贵州省煤田地质局局长章云根安徽省煤田地质局副局长王大虎河北省煤田地质局局长王源明云南省煤田地质局局长卢君实东北煤田地质局物探测量队队长全铁军湖南省煤田地质局副局长刘颖鑫吉林省煤炭地质调查总院院长李大华重庆地质矿产研究院院长李茂竹四川省煤田地质局副局长沙元恒北京矿务局综合地质工程公司总经理张强骅青海煤炭地质局局长夏明强浙江煤炭地质局勘探一队黄登龙江西省煤田地质局局长翟方明中煤地质报社社长秘书长:程爱国中国煤炭地质总局首席专家。

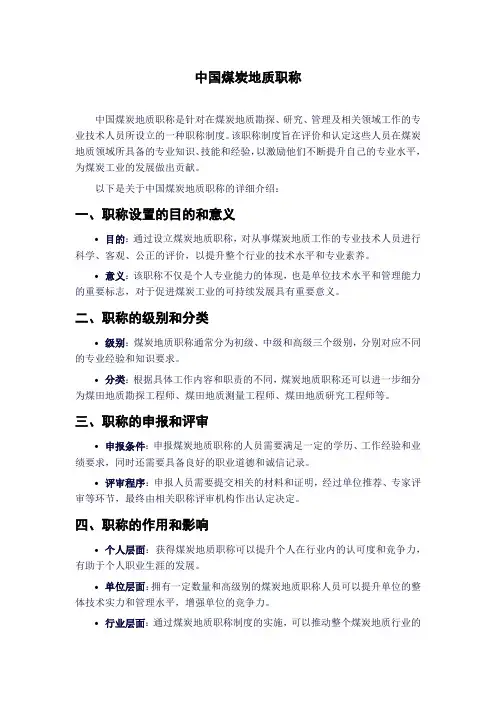

中国煤炭地质职称中国煤炭地质职称是针对在煤炭地质勘探、研究、管理及相关领域工作的专业技术人员所设立的一种职称制度。

该职称制度旨在评价和认定这些人员在煤炭地质领域所具备的专业知识、技能和经验,以激励他们不断提升自己的专业水平,为煤炭工业的发展做出贡献。

以下是关于中国煤炭地质职称的详细介绍:一、职称设置的目的和意义•目的:通过设立煤炭地质职称,对从事煤炭地质工作的专业技术人员进行科学、客观、公正的评价,以提升整个行业的技术水平和专业素养。

•意义:该职称不仅是个人专业能力的体现,也是单位技术水平和管理能力的重要标志,对于促进煤炭工业的可持续发展具有重要意义。

二、职称的级别和分类•级别:煤炭地质职称通常分为初级、中级和高级三个级别,分别对应不同的专业经验和知识要求。

•分类:根据具体工作内容和职责的不同,煤炭地质职称还可以进一步细分为煤田地质勘探工程师、煤田地质测量工程师、煤田地质研究工程师等。

三、职称的申报和评审•申报条件:申报煤炭地质职称的人员需要满足一定的学历、工作经验和业绩要求,同时还需要具备良好的职业道德和诚信记录。

•评审程序:申报人员需要提交相关的材料和证明,经过单位推荐、专家评审等环节,最终由相关职称评审机构作出认定决定。

四、职称的作用和影响•个人层面:获得煤炭地质职称可以提升个人在行业内的认可度和竞争力,有助于个人职业生涯的发展。

•单位层面:拥有一定数量和高级别的煤炭地质职称人员可以提升单位的整体技术实力和管理水平,增强单位的竞争力。

•行业层面:通过煤炭地质职称制度的实施,可以推动整个煤炭地质行业的技术进步和创新发展,提升行业的整体效益和国际竞争力。

综上所述,中国煤炭地质职称是一个针对煤炭地质领域专业技术人员的重要评价制度,对于提升个人和单位的技术水平、推动行业发展和促进煤炭工业的可持续发展具有重要的作用和意义。

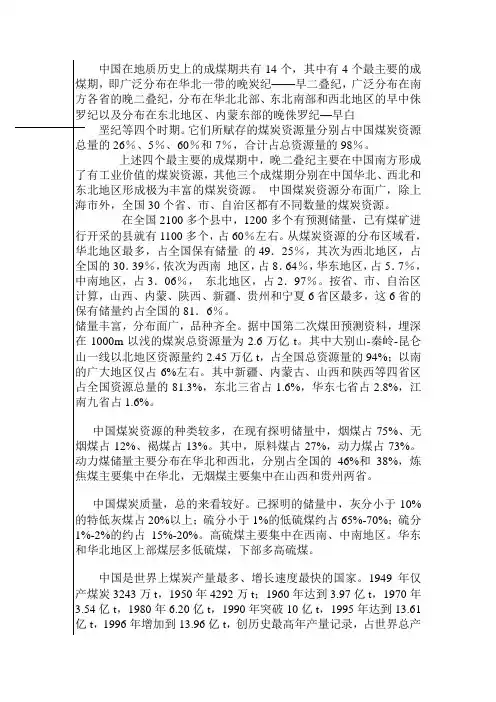

中国在地质历史上的成煤期共有 14 个,其中有 4 个最主要的成 煤期,即广泛分布在华北一带的晚炭纪——早二叠纪,广泛分布在南 方各省的晚二叠纪,分布在华北北部、东北南部和西北地区的早中侏 罗纪以及分布在东北地区、内蒙东部的晚侏罗纪—早白 垩纪等四个时期。

它们所赋存的煤炭资源量分别占中国煤炭资源 总量的 26%、5%、60%和 7%,合计占总资源量的 98%。

上述四个最主要的成煤期中,晚二叠纪主要在中国南方形成 了有工业价值的煤炭资源,其他三个成煤期分别在中国华北、西北和 东北地区形成极为丰富的煤炭资源。

中国煤炭资源分布面广,除上 海市外,全国 30 个省、市、自治区都有不同数量的煤炭资源。

在全国 2100 多个县中,1200 多个有预测储量,已有煤矿进 行开采的县就有 1100 多个, 60%左右。

占 从煤炭资源的分布区域看, 华北地区最多,占全国保有储量 的 49.25%,其次为西北地区,占 全国的 30. 39%, 依次为西南 地区, 8. 占 64%, 华东地区, 5. 占 7%, 中南地区,占 3.06%, 东北地区,占 2.97%。

按省、市、自治区 计算,山西、内蒙、陕西、新疆、贵州和宁夏 6 省区最多,这 6 省的 保有储量约占全国的 81.6%。

储量丰富,分布面广,品种齐全。

据中国第二次煤田预测资料,埋深 在 1000m 以浅的煤炭总资源量为 2.6 万亿 t。

其中大别山-秦岭-昆仑 山一线以北地区资源量约 2.45 万亿 t,占全国总资源量的 94%;以南 的广大地区仅占 6%左右。

其中新疆、内蒙古、山西和陕西等四省区 占全国资源总量的 81.3%,东北三省占 1.6%,华东七省占 2.8%,江 南九省占 1.6%。

中国煤炭资源的种类较多,在现有探明储量中,烟煤占 75%、无 烟煤占 12%、褐煤占 13%。

其中,原料煤占 27%,动力煤占 73%。

动力煤储量主要分布在华北和西北,分别占全国的 46%和 38%,炼 焦煤主要集中在华北,无烟煤主要集中在山西和贵州两省。

调研报告煤炭地质煤炭地质调研报告一、煤炭资源的概述煤炭资源是我国重要的能源资源之一,在能源结构中占据重要地位。

煤炭的地质特征主要包括分布、储量和品质等方面。

1. 煤炭分布我国煤炭资源分布广泛,主要分布在华北、华中、西南和华南等地区。

其中,华北地区的煤炭储量最为丰富,占全国总储量的50%以上。

2. 煤炭储量我国拥有丰富的煤炭储量,占全球总储量的近50%。

煤炭资源的储量主要分为探明储量和潜在储量两部分,其中探明储量约占总储量的40%。

3. 煤炭品质煤炭品质根据其含煤量、灰分、硫分和挥发分等指标进行分类。

我国煤炭品质参差不齐,高品质煤主要分布在东北地区,而低品质煤主要分布在华北地区。

二、煤炭地质的研究方法煤炭地质的研究主要采用地质调查、地质勘探和地质探测等方法。

1. 地质调查地质调查是通过对地质资料的采集和分析,了解煤炭地质背景、煤炭产状和煤层的展布情况等。

2. 地质勘探地质勘探是通过物理勘探、地球化学勘探和地球物理勘探等手段,确定煤炭储量、煤层的厚度和品质等。

3. 地质探测地质探测是指利用各种探测仪器和技术,对煤层进行地下探测,获取有关煤炭地质信息的方法。

三、煤炭地质调研的意义和应用煤炭地质调研的结果对于煤炭资源的开发利用和管理具有重要意义。

1. 煤炭资源开发利用通过煤炭地质调研可以准确了解煤炭资源的分布、储量和品质等信息,为煤炭的开发利用提供科学依据。

2. 煤炭资源管理煤炭地质调研结果为煤炭资源的管理和保护提供了基础数据,可以指导资源的合理利用。

3. 煤炭工程建设煤炭地质调研可以为煤炭工程建设提供必要的地质信息,为工程的设计和施工提供参考。

四、煤炭地质调研存在的问题和建议虽然煤炭地质调研对煤炭资源的开发利用具有重要意义,但仍然存在一些问题。

1. 数据质量不高部分煤炭地质调研的数据质量不高,缺乏准确性,需要加强数据的采集和处理。

2. 调研覆盖范围有限部分地区的煤炭地质调研覆盖范围有限,需要加大调研力度,全面了解煤炭资源的分布特征。

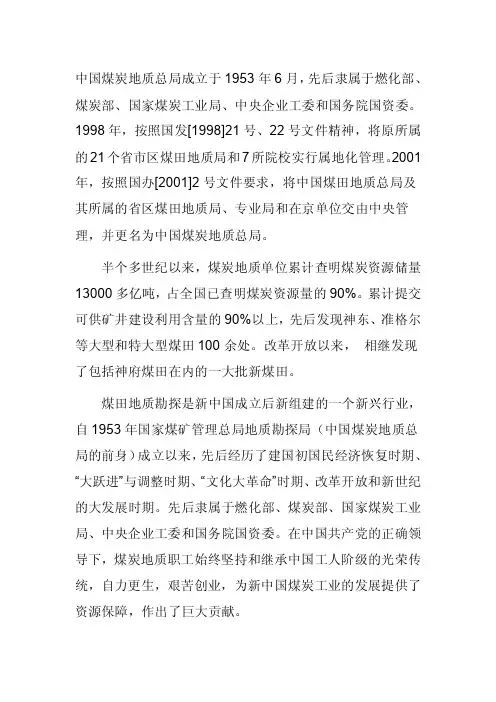

中国煤炭地质总局成立于1953年6月,先后隶属于燃化部、煤炭部、国家煤炭工业局、中央企业工委和国务院国资委。

1998年,按照国发[1998]21号、22号文件精神,将原所属的21个省市区煤田地质局和7所院校实行属地化管理。

2001年,按照国办[2001]2号文件要求,将中国煤田地质总局及其所属的省区煤田地质局、专业局和在京单位交由中央管理,并更名为中国煤炭地质总局。

半个多世纪以来,煤炭地质单位累计查明煤炭资源储量13000多亿吨,占全国已查明煤炭资源量的90%。

累计提交可供矿井建设利用含量的90%以上,先后发现神东、准格尔等大型和特大型煤田100余处。

改革开放以来,相继发现了包括神府煤田在内的一大批新煤田。

煤田地质勘探是新中国成立后新组建的一个新兴行业,自1953年国家煤矿管理总局地质勘探局(中国煤炭地质总局的前身)成立以来,先后经历了建国初国民经济恢复时期、“大跃进”与调整时期、“文化大革命”时期、改革开放和新世纪的大发展时期。

先后隶属于燃化部、煤炭部、国家煤炭工业局、中央企业工委和国务院国资委。

在中国共产党的正确领导下,煤炭地质职工始终坚持和继承中国工人阶级的光荣传统,自力更生,艰苦创业,为新中国煤炭工业的发展提供了资源保障,作出了巨大贡献。

牢记使命,为国家提供了煤炭资源保障。

建局五十五年来,累计提交各类地质报告9000多件;查明煤炭资源量13000多亿吨,占全国已探明资源储量的90%以上;相继发现了神东、准格尔等100多个大型、特大型煤田;寻找和探明地下水储量1000多万立方米/日,为神府、准格尔等数十个矿区建设和生产提供了地下水源基地;完成了三次全国煤田预测,预测煤炭总资源量5.57万亿吨,目前正在开展新一轮全国煤炭资源潜力评价;完成了全国煤层气资源评价,预测我国煤气资源量35万亿立方米;馆藏了55年来全国煤炭地质资料;近几年实施国土资源大调查、矿产资源补偿费等国家地质项目100多项,在东部等煤炭紧缺地区,提交煤炭资源储量300多亿吨,采用新的地质理论和勘查技术,在云南昭通、山东梁山等多个地区发现了大型煤田和煤产地。

煤炭地质勘查主要进展与发展方向1. 引言1.1 煤炭地质勘查的意义煤炭地质勘查是对煤炭资源进行科学评估和规划利用的重要环节,具有重要的经济和社会意义。

煤炭地质勘查是发展煤炭工业的基础。

只有通过地质勘查,才能准确掌握煤炭资源的分布、储量和品质,为煤炭开采提供可靠的依据。

煤炭地质勘查可以保障国家能源安全。

煤炭作为我国主要能源资源之一,其勘查工作直接影响国家的能源供应和能源战略安全。

煤炭地质勘查可以促进区域经济发展。

煤炭资源的合理开发利用,不仅可以增加地方财政收入,还可以带动相关产业的发展,提高区域经济水平,改善人民生活。

煤炭地质勘查对于促进煤炭产业的健康发展、保障国家能源安全和推动区域经济发展具有重要意义。

加强煤炭地质勘查工作,提高勘查水平和效率,对于推动我国煤炭产业持续健康发展具有重要意义。

1.2 煤炭地质勘查现状当前,煤炭地质勘查在我国煤炭工业中起着至关重要的作用。

煤炭地质勘查是为了获取煤炭资源的储量、品质、分布等信息,为煤炭勘探开发提供科学依据。

目前,我国煤炭地质勘查已经取得了一定的成就,各项工作逐渐规范化与系统化,煤炭资源储量逐渐得到补充与更新。

煤炭地质勘查现状主要包括以下几个方面:一是勘查技术水平不断提高,传统的地质勘查技术逐渐向数字化、自动化发展。

二是勘查方法不断优化,地球物理勘查、遥感勘查、钻探勘查等多种手段相结合,提高了勘查工作的效率和准确性。

三是数据处理技术不断升级,数据库管理系统、统计分析软件等工具广泛应用,提高了数据的综合利用率。

四是新技术的不断应用,如人工智能、大数据等技术在煤炭地质勘查中得到应用,推动了勘查工作的创新和发展。

五是未来发展势头良好,随着科技的不断进步和煤炭需求的增加,煤炭地质勘查将迎来更大的发展空间和机遇。

2. 正文2.1 煤炭地质勘查技术进展煤炭地质勘查技术在近年来取得了长足的进展,主要体现在以下几个方面:1. 高精度地质测量技术:随着现代科技的发展,地质勘查技术逐渐向高精度、高分辨率的方向发展。

我国煤炭资源赋存规律与资源评价Ⅰ.概述我国是世界上煤炭资源最为丰富的国家之一,煤炭资源的赋存规律及其资源评价一直是地质学和煤炭工业领域的研究重点。

煤炭是我国主要的燃料能源,对于保障国家能源安全、促进经济发展至关重要。

深入研究我国煤炭资源的赋存规律以及科学评价煤炭资源的质量与地质条件,对于合理开发和利用煤炭资源具有重要意义。

Ⅱ.我国煤炭资源赋存规律1.我国煤炭地质条件我国煤炭地质条件主要受沉积、构造和燃料生质的影响。

我国地处欧亚大陆东部,地质构造复杂,沉积条件多样,地层受煤化条件影响差异较大。

煤的形成主要受植物生物的影响,不同生物类型形成的煤质量、品位也存在较大差异。

2.我国煤炭资源分布规律我国煤炭资源广泛分布于全国31个省、市、自治区中,以山西、陕西、内蒙古、河南、安徽、湖南为主要产煤区。

根据勘察结果,我国探明煤炭储量已达174.3万亿吨,预测资源量更是巨大。

煤炭资源的赋存规律主要受地层、构造、沉积条件等多方面因素影响。

Ⅲ.资源评价1.煤炭资源质量评价煤炭资源的质量评价是指对煤炭的企业化学性质、工艺性质、物理性质进行综合评价的过程。

企业化学性质主要包括灰分、挥发分、固定碳和含硫量等指标,工艺性质主要包括煤焦油和焦炭产率以及煤样的炼焦性能等指标,物理性质主要包括粒度组成、密度、泡点和可磨性等指标。

通过对煤炭资源的质量进行评价,可以科学指导煤炭的深加工利用及优化地质勘查。

2.煤炭资源地质条件评价煤炭资源地质条件评价主要是通过对煤层地质构造、地层厚度、埋深、赋存规模、顶底板岩性等因素进行分析评价,从而确定煤炭资源的地质条件优劣。

合理评价煤炭资源的地质条件,可以为采矿设计和工程施工提供科学依据,减少资源浪费和安全事故风险。

Ⅳ.结论我国煤炭资源的赋存规律及资源评价是一个复杂系统工程,需要综合考虑地质学、地球化学、矿产地质学、矿物学等学科知识。

通过深入研究我国煤炭资源的赋存规律及资源评价,可以为我国能源安全和经济可持续发展提供重要的科学依据,促进煤炭资源的合理开发和利用。

立志当早,存高远

中国煤田地质特征概述

一、古地理构造和聚煤期早古生代继承了新元古代的古构造轮廓。

早古生代经历了加里东构造运动,在中国东南部形成北东向加里东地槽,中国东南部产生早古生代腐泥质石煤;秦岭和阴山广大地区隆起,为华北石炭二叠纪聚煤盆地形成了良好的基底条件。

早古生代末期,中国东南形成加里东期武夷云开褶皱,扬子陆块增生。

晚古生代大部分继承了早古生代的构造轮廓,华北地区仍处于隆起剥蚀状态。

泥盆纪开始海侵,到晚石炭纪,海水漫及华北陆块,形成滨海含煤建造,华南为碳酸盐岩建造。

二叠纪时,内蒙古-大兴安岭海槽闭合、隆起,华北地区成为过渡相和陆相含煤沉积体系,华南仍为广海碳酸盐岩建造。

晚古生代海西运动,中国的天山、祁连山、秦岭和大兴安岭地槽褶皱回返,形成东西走向巨大山系,秦岭-昆仑以北广大地区隆起,并转化为内陆环境;东南沿海大陆增生;形成南海北陆古地理面貌。

晚古生代末到早中生代早期的三叠纪印支运动,改变了中国南海北陆的局面,西北雪山海槽全部褶皱隆起,陆地向西南方向增生,海水退至中国西南西藏一带,长江中下游和华南大部分由浅海转为陆地,中国南北陆地连为一体。

印支运动以后,中国东部形成北北东向巨大隆起和凹陷带,以大兴安岭、太行山、武陵山为界,西部发育晚三叠纪和早中侏罗纪大型聚煤盆地,内陆湖泊相沉积;东部的华北地区发育早中侏罗纪小型凹陷煤盆地,华南发育晚三叠狭长海湾成煤环境,东北发育晚侏罗纪和早白垩纪断陷和凹陷煤盆地。

侏罗纪和白垩纪期间的燕山运动之后,北京附近的燕山褶皱隆起,大兴安岭、太行山和雪峰山以西的内陆盆地相对稳定,如鄂尔多斯、四川、准葛尔、塔里木等盆地在中生代期间连续接受河、湖相沉积,盆地外围是古生代地槽,。

中国主要含煤地层分布特征中国主要成煤时代为石炭纪、二叠纪、侏罗纪、白垩纪和第三纪,而各个含煤地层在中国的南北方却又有许多差别,如含煤层厚度,煤系的岩性组成,以及煤层的可采性等;在一个大含煤地区可以分出许多组,不同的组在岩性,厚度以及可采性等也存在较大差异。

因此研究中国的主要含煤地层由于煤是由植物遗体形成的沉积矿床,因此其分布与地史时期植物演化密切相关。

早古生代植物演化处于低级阶段,只有水生菌藻类植物,因此只形成高灰分、低热值的“石煤”。

泥盆纪开始,植物在陆地繁衍,才产生具真正意义的腐植煤,中国云南禄劝中泥盆世地层中即夹有薄煤层,但经济价值不高。

中国主要成煤时代为石炭纪、二叠纪、侏罗纪、白垩纪和第三纪。

1.中国晚古生代含煤地层1.1中国石炭纪含煤地层早石炭世含煤地层主要分布于中国南部,含煤系位于大光阶中下部,在不同地区其层位上下略有差异。

湘粤一带称为测水组,位于大广阶中部,贵州南部的旧可组比测水组稍低,云南东部万寿山组的层位更低。

测水煤系分为上、下两段,下段为含煤段,一般厚度60~80m,以泥岩和粉砂岩为主,夹菱铁矿结核,常含两层可采煤层,分别称3号煤及5号煤,煤厚一般2m左右。

上段不含煤或仅含煤线,一般厚度70~90m,由石英砂岩、粉砂岩,泥岩及泥灰岩组成,底部以一套厚层状石英砂岩或含砾石英砂岩与下段为界。

粤北的芙蓉山组及桂北的寺门组与测水组完全相当,均含可采煤层,但经济价值略逊于湘中。

在华北沉积区,早石炭世的中朝地台仍处于隆升状态,其南缘濒临秦岭海槽,在陆缘区有下石炭统发育,但经过多次的俯冲、对接和碰撞之后,现仅于豫南固始、商城及陕南山阳、凤县有局部残留。

固始的杨山组在多层砾岩中夹有多层极不稳定的薄煤层,是活动区含煤沉积的特点。

1.2中国石炭纪—二叠纪含煤地层晚石炭世含煤地层主要分布于中国北部,并且和以上的二叠纪含煤地层形成一套连续的、密不可分的含煤沉积,因此常统称为石炭纪—二叠纪含煤地层。

华北北部石炭纪—二叠纪含煤地层以山西太原为代表,自下而上的岩石地层单位为本溪组(或铁铝岩组)、太原组、山西组、下石盒子组、上石盒子组和石千峰组。

能源是人类生存和社会发展不可缺少的物质基础,能源的可持续发展对于世界安宁和社会稳定至关重要。

中国是一个富煤、贫油、少气的国家,煤炭在国家一次性能源构成和消费结构中一直占70%以上。

随着国家经济稳步快速发展对能源需求总量的大幅度增长,以煤炭为主体的能源结构在今后相当长一段时间内不会发生根本性变化。

煤炭地质勘查肩负着为国家经济发展提供能源的重任,选择与煤田地质条件相适应的勘探技术手段是寻找和查明煤炭资源/储量、煤矿开采地质条件与工程技术条件,保障矿井安全高效生产,以及资源开发利用效益最佳化的关键。

因此,总结我国煤炭地质勘查现状,分析面临的问题,明确今后努力方向,对于加快煤炭资源勘查步伐,提高能源保障程度,确保能源供应安全具有十分重要的意义。

1中国煤炭地质勘查主要进展1.1勘查技术手段与设备发展迅猛自李希霍芬(Ferdinand von Richthofen )和王竹泉等中外煤地质学家对中国煤炭资源质考察算起,我国煤田地质工作已有近一个半世纪历程。

经过数代煤炭人的艰辛探索,形成了具有中国煤田地质特色的勘查技术体系。

传统的地质填图是将所获得的各种地质资料记录在纸质介质上,劳动强度大,费时费力费钱,工作效率低。

20世纪70年代中期,一些发达国家相继研制和使用地理信息系统(GIS )获取并管理地质体属性数据,在计算机和3S (GPS 、RS 、GIS )技术支撑下开展地质调查[1~5]。

70年代后期,我国开始应用计算机软件绘制煤田地质图,90年代中期研发计算机辅助野外数据采集技术系统。

2004年以来煤田地质中国煤炭地质勘查主要进展与发展方向贾建称1,范永贵2,吴艳1,陈翠菊1(1.煤炭科学研究总院西安研究院,西安陕西710054;2.河北省区域地质矿产调查研究所,河北廊坊065000)摘要:总结了半个世纪,尤其是近20年以来中国煤炭地质勘查在技术手段、设备、勘查思路、综合勘查理论和方法、多种资源协调勘查等方面的主要进展。

煤炭资源的地质特征及分布状况分析煤炭作为一种重要的能源资源,在人类社会的发展中扮演着重要角色。

了解煤炭资源的地质特征及其分布状况,对于合理开发和利用煤炭资源具有重要意义。

本文将从煤炭资源的地质特征入手,探讨其分布状况,并分析其对社会经济发展的影响。

一、煤炭资源的地质特征煤炭资源主要分布在地壳中的煤层中,其形成过程经历了数百万年的演变。

煤炭主要由有机质经过压实、变质而形成,含碳量高,是一种燃烧产生热能的重要物质。

根据煤炭的形成过程和物质组成,可以将其分为无烟煤、烟煤、褐煤和泥炭等不同类型。

二、煤炭资源的分布状况煤炭资源的分布受到地质构造、沉积环境和地质年代等因素的影响。

在全球范围内,煤炭资源主要分布在亚洲、欧洲和北美洲等地区。

其中,中国是世界上煤炭资源最丰富的国家之一,其煤炭储量占全球总储量的约40%。

此外,美国、俄罗斯、印度和澳大利亚等国家也拥有丰富的煤炭资源。

在中国,煤炭资源主要分布在华北、华东和西南地区。

其中,华北地区是中国最主要的煤炭生产区,其煤炭储量占全国总储量的约60%。

华东地区的煤炭储量也相当可观,主要分布在山东、安徽和江苏等省份。

西南地区的煤炭储量相对较少,但仍然对当地的经济发展起到了重要作用。

三、煤炭资源对社会经济发展的影响煤炭作为一种重要的能源资源,对社会经济发展具有重要影响。

首先,煤炭的开采和利用是国家能源安全的重要保障。

煤炭作为中国主要的能源来源,为国家的工业生产和居民生活提供了巨大的支持。

其次,煤炭的开发利用对地方经济的发展起到了重要推动作用。

煤炭资源的丰富使得煤炭行业成为当地的支柱产业,带动了相关产业的发展,促进了就业和税收增长。

然而,煤炭资源的开采和利用也面临着环境污染和资源浪费等问题,对生态环境和可持续发展构成了挑战。

四、煤炭资源的发展趋势随着全球对清洁能源的需求增加,煤炭资源的开发利用正面临新的挑战和机遇。

在中国,政府已经提出了煤炭行业的转型升级目标,加大了对清洁煤技术的研发和应用。

中国煤炭地质总局中国煤炭地质总局编辑中国煤炭地质总局成立于1953年,先后隶属于燃料工业部、煤炭工业部,现为国务院国资委管理的中央勘查企业,是煤炭、化工资源勘查及煤炭、化工地质单位的行业管理机构。

中国煤炭地质总局下辖中化地质矿山总局、省(区)煤炭地质局、专业局(中心、院)、干部学校、《中煤地质报》社等18个直属单位,截止2012年底共有职工49122人,资产总额136亿元。

公司名称中国煤炭地质总局外文名称China National Administration of Coal Geology总部地点中国北京成立时间1953年经营范围煤炭资源勘查公司性质中央企业公司口号打造具有国际竞争力的特色地勘企业年营业额160员工数49122人(2012年)简称中国煤地CCGC总资产136亿元官网/目录1 总局概况2 管理团队3 企业文化4 国际合作5 机构设置6 发展战略战略定位远景规划7 获奖成果8 李四光地质科学奖获得者总局概况编辑中国煤炭地质总局是中央管理的地质勘查单位。

现有职工5万多人,资产规模136亿元,由国务院国有资产监督管理委员会直接监管。

中国煤炭地质总局的主要职能是研究制定煤炭地质发展战略,编制煤炭地质勘查、科技研发、结构调整、教育培训等中长期规划及年度计划,负责煤炭地质单位中央预决算编制、国有资产及资本运营与管理,负责煤炭资源动态管理、地质勘查报告审查、地质项目工程监理,以及全国煤炭地质资料成果管理和信息资源管理与开发,负责煤炭地质单位国内外经济技术合作与交流,拟制与修订地质矿产勘查有关规范、规程和技术标准等工作。

60年来,中国煤炭地质总局组织完成了三次全国煤田预测,预测煤炭资源总量5.6万亿吨;开展了全国煤层气资源评价,预测我国煤层气资源量35亿立方米。

累计提交各类地质报告10000多件;探明煤炭资源量13000多亿吨,占全国已发现煤炭资源总量的90%以上;提交可供矿井建设利用的煤炭资源量2000多亿吨,占全国可供矿井建设利用储量的90%;提交磷、硫、钾、硼、砷等20多种矿产地质勘查报告600余份,探明可供设计建设的主要化工矿产资源储量:磷矿20多亿吨,硫铁矿近8亿吨,硼矿600多万吨,重晶石7000 多万吨,萤石500多万吨,芒硝43亿吨,化工灰岩14多亿吨。

中国煤田地质(一)、含煤地层与煤层我国地史上的聚煤期有14个,其中早石炭世、晚石炭世-早二叠世、晚二叠世、晚三叠世、早-中侏罗世、早白垩世和第三纪为主要聚煤期。

在这7个主要聚煤期中,以晚石炭世-早二叠世、晚二叠世、早-中侏罗世和早白垩世4个聚煤期更为重要,相应煤系地层中赋存的煤炭资源占我国煤炭资源总量的98%以上,煤层气资源占我国煤层气资源总量的99.5%以上。

1、主要聚煤期含煤地层(1)主要含煤地层分布晚石炭世至早二叠世晚石炭世至早二叠世的聚煤作用在我国北方形成海陆交互相石炭-二叠系含煤地层,主要赋存在华北赋煤区,含煤面积80万km2,构成了我国最主要的煤层气聚气区,即华北聚气区。

该区大地构造单元为华北地台的主体部分,地理分布范围西起贺兰山-六盘山,东临勃海和黄海,北起阴山-燕山,南到秦岭-大别山,包括了北京、天津、山东、河北、山西、河南、内蒙南部、辽宁南部、甘肃东部、宁夏东部、陕西大部、江苏北部和安徽北部的广大地区。

在华北赋煤区内,还广泛发育了早-中侏罗世含煤盆地,并见零星上三叠统和第三系含煤地层分布。

晚二叠世晚二叠世聚煤作用在我国南方十分强烈,含煤地层广泛分布于秦岭-大别山以南、龙门山-大雪山-哀牢山以东的华南赋煤区内,构成了我国华南煤层气聚气区。

该区大地构造单元属扬子地台和华南褶皱系,地理分布范围包括西南、中南、华东和华南的12个省区。

华南赋煤区内除有以龙潭组为代表的上二叠统含煤地层外,还有上石炭统、上三叠统-下侏罗统、第三系等含煤地层分布。

下-中侏罗统下-中侏罗统含煤地层主要分布在西北赋煤区,在华北赋煤区的分布也较为广泛。

西北赋煤区由塔里木地台、天山-兴蒙褶皱系西部天山段和秦祁昆仑褶皱带、祁连褶皱带、西秦岭褶皱带等大地构造单元组成,地理分布范围包括秦岭-昆仑山一线以北、贺兰山-六盘一线以西的新疆、青海、甘肃、宁夏等省区的全部或大部。

早-中侏罗世的聚煤作用在西北赋煤区广泛而强烈,所形成的煤炭资源在该区占绝对优势地位,并构成了我国西北煤层气聚气区的主体。

中国煤田地质(一)、含煤地层与煤层我国地史上的聚煤期有14个,其中早石炭世、晚石炭世-早二叠世、晚二叠世、晚三叠世、早-中侏罗世、早白垩世和第三纪为主要聚煤期。

在这7个主要聚煤期中,以晚石炭世-早二叠世、晚二叠世、早-中侏罗世和早白垩世4个聚煤期更为重要,相应煤系地层中赋存的煤炭资源占我国煤炭资源总量的98%以上,煤层气资源占我国煤层气资源总量的99.5%以上。

1、主要聚煤期含煤地层(1)主要含煤地层分布晚石炭世至早二叠世晚石炭世至早二叠世的聚煤作用在我国北方形成海陆交互相石炭-二叠系含煤地层,主要赋存在华北赋煤区,含煤面积80万km2,构成了我国最主要的煤层气聚气区,即华北聚气区。

该区大地构造单元为华北地台的主体部分,地理分布范围西起贺兰山-六盘山,东临勃海和黄海,北起阴山-燕山,南到秦岭-大别山,包括了北京、天津、山东、河北、山西、河南、内蒙南部、辽宁南部、甘肃东部、宁夏东部、陕西大部、江苏北部和安徽北部的广大地区。

在华北赋煤区内,还广泛发育了早-中侏罗世含煤盆地,并见零星上三叠统和第三系含煤地层分布。

晚二叠世晚二叠世聚煤作用在我国南方十分强烈,含煤地层广泛分布于秦岭-大别山以南、龙门山-大雪山-哀牢山以东的华南赋煤区内,构成了我国华南煤层气聚气区。

该区大地构造单元属扬子地台和华南褶皱系,地理分布范围包括西南、中南、华东和华南的12个省区。

华南赋煤区内除有以龙潭组为代表的上二叠统含煤地层外,还有上石炭统、上三叠统-下侏罗统、第三系等含煤地层分布。

下-中侏罗统下-中侏罗统含煤地层主要分布在西北赋煤区,在华北赋煤区的分布也较为广泛。

西北赋煤区由塔里木地台、天山-兴蒙褶皱系西部天山段和秦祁昆仑褶皱带、祁连褶皱带、西秦岭褶皱带等大地构造单元组成,地理分布范围包括秦岭-昆仑山一线以北、贺兰山-六盘一线以西的新疆、青海、甘肃、宁夏等省区的全部或大部。

早-中侏罗世的聚煤作用在西北赋煤区广泛而强烈,所形成的煤炭资源在该区占绝对优势地位,并构成了我国西北煤层气聚气区的主体。

此外,该区局部地带尚有石炭-二叠系和上三叠统含煤地层赋存。

下早白垩统下早白垩统含煤地层主要分布在东北赋煤区,是我国东北煤层气聚集区煤层气赋存的主要地层。

其大地构造单元为兴蒙褶皱系东段、华北地台东北缘及滨太平洋褶皱系,地理范围包括黑龙江、吉林、辽宁中部和北部以及内蒙东部。

此外,本区内还有石炭-二叠系、第三系等含煤地层分布。

滇藏赋煤区的聚煤期多,台湾赋煤区以第三纪聚煤作用为主,但两地区的煤层气资源意义不大,故含煤地层分布状况不再赘述。

(2)主要聚煤期含煤地层划分华南赋煤区二叠系含煤地层在杭州-鹰潭-赣州-韶关-北海一线以南的东南地层分区,二叠系含煤地层主要形成于早二叠世晚期,在闽西南、粤东、粤中称童子岩组,在浙西称礼贤组,在赣东一带称上绕组。

在连云港-合肥-九江-株州-百色一线以南的江南地层分区,二叠系含煤地层主要为海陆交互相的龙潭组,其次是以碳酸盐为主的合山组。

在龙门山-洱海-哀牢山一线以东、秦岭-大别山以南的扬子地层分区,上二叠统含煤地层以碳酸盐沉积为主的称吴家坪组,以海陆交互相为主的称龙潭组和汪家寨组,以玄武岩屑为主的陆相沉积称宣威组。

上二叠统含煤地层存在明显的穿时现象,含煤层位由东向西抬高,在东南分区为下二叠统,在江南分区为下二叠统上部的茅口阶(龙潭组下部),在扬子分区为上二叠统龙潭阶和长兴阶(均为龙潭组)。

华北赋煤区石炭-二叠系含煤地层华北石炭-二叠系含煤地层属典型的地台沉积,按沉积特征可归纳为四种类型。

在北纬41°以北的阴山、大青山、燕山、辽西的阴山-燕辽地层分区,石炭-二叠系属陆缘山间盆地沉积,在阴山、大青山称为拴马桩组,在辽西地区称为红螺岘组。

在北纬35°~41°之间的华北地层分区,石炭-二叠系由老至新划分为本溪组、太原组、山西组、下石盒子组、上石盒子组和石千峰组,主要含煤地层为太原组和下二叠统山西组。

在北纬35°以南(豫西及两淮)的南华北地层分区,含煤地层主要为下二叠统山西组、下石盒子组和上二叠统上石盒子组。

在鄂尔多斯西缘的贺兰山地层分区,石炭-二叠系从下至上划分为红土洼组、羊虎沟组、太原组、山西组、下石盒子组、上石盒子组和石千峰组,主要含煤地层为太原组和山西组,其次为羊虎沟组。

在中国煤田地质总局第三次煤田预测工作中(1997年),石炭系和二叠系均采用二分方法,上石炭统与下二叠统之间的分界位于太原组内马平阶与龙呤阶之间。

华北石炭-二叠系含煤地层存在东西分异、南北分带现象,含煤层位由北向南逐渐抬高。

北方下-中侏罗统含煤地层我国北方下-中侏罗统含煤地层分属新疆地层分区、北山-燕辽地层分区、柴达木-秦祁地层分区和鄂尔多斯地层分区。

在新疆分区的北疆地区,下-中侏罗统含煤地层为水西沟群,自下而上划分为八道湾组、三工河组和西山窑组,八道湾组和西山窑组为主要含煤地层。

在北山-燕辽分区的西段,下-中侏罗统自下而上分为艿艿沟组和青土井群,后者为主要含煤地层;在中段的大青山一带,含煤地层主要为五当沟组和召沟组;在东段地区,主要含煤地层为海房沟组和红旗组。

在柴达木-秦祁地层分区,现有木里、阿干镇、窑街、靖远等主要矿区,中侏罗统木里组、阿干镇组和窑街组为主要含煤地层。

鄂尔多斯分区包括陕、甘、宁、蒙诸省区的鄂尔多斯盆地和晋西、豫西等地区,主要含煤地层为中侏罗统延安组。

下白垩统含煤地层下白垩统含煤地层主要分布于东北赋煤区,地层分区主要包括二连-海拉尔分区、吉东分区和三江-穆棱河分区。

二连-海拉尔分区位于内蒙东部锡林格勒、呼伦贝尔、哲里木等盟,包括百余个内陆断陷盆地,含煤地层为乐巴花群、霍林河群或扎赉诺尔群。

松辽-吉东分区发育了阜新、铁法、康平、元宝山等含煤盆地,主要含煤地层为沙海组和阜新组,或沙河子组与营城组。

三江-穆棱河分区位于黑龙江佳木斯隆起以东,含煤地层为鸡西群,鸡西群是东北最主要的含煤地层,自下而上依次划分为城子河组和穆棱组。

2、主要聚煤期煤层我国各聚煤期均有可采煤层形成,从早石炭世到第三纪富煤面积缩小,煤层稳定性变差,煤层层数减少,单一煤层厚度增大。

聚煤范围最广、煤层连续性最好的是华北赋煤区,其次为华南赋煤区,单层煤层厚度最大的是西北赋煤区和东北赋煤区。

(1)华北赋煤区煤层发育特征华北赋煤区的主要聚煤期为石炭-二叠纪与早-中侏罗世,局部地段发育下石炭统、上三叠统和第三系可采煤层。

上石炭统可采煤层分布于北纬35o以北的地区,下二叠统可采煤层遍及整个华北盆地,含煤系数4.8~15.6%,含煤5~10层,含煤性好(表1-1)。

石炭-二叠系主要可采煤层厚度具有北厚南薄的总体展布趋势,南北分带明显。

北纬38°以北存在一个厚煤带,厚度一般在15m以上,最厚可达30余m,该带进一步发生东西分异,呈现出厚薄相间的南北向条带。

在北纬35-38o之间,煤层厚度10->15m,大于15m者呈席状、片状分布,小于5m者零星展布在肥城、晋城、邯郸等地区。

在北纬35o以南的南华北地区,煤层厚度多在10m以下,且有向南变薄的趋势。

华北赋煤区的上二叠统煤层仅局限于南华北地区,含煤系数0.9~3.3%,含煤15~25层,以中厚煤层为主,煤层北薄南厚,呈东西走向的条带状分布,煤层总厚度在安徽淮南和河南确山一带可达20m以上,且有向南增厚的趋势。

华北赋煤区下-中侏罗统煤层主要赋存于鄂尔多斯盆地及大同、京西、大青山、蔚县、义马、坊子等小型山间湖盆内。

鄂尔多斯盆地延安组共含煤10~15层,主要可采层5~7层,累计可采厚度15-20m,煤层集中分布于盆地的西部和东北部,煤层厚度具有由北向南、自西向东减薄的趋势,煤层层数多,分布面积广,横向较为稳定,累计厚度大,局部可达40余m。

在延安、延川、延长一带出现无煤区。

(2)华南赋煤区煤层发育特征在华南赋煤区西部,上二叠统煤层厚度呈现出中部厚、向四周变薄的总体展布趋势,周边煤层厚度一般小于5m,中部煤层的发育特征在黔北-川南隆起带、黔中斜坡带、黔西断陷区和滇东斜坡区有所不同。

黔北-川南隆起带上分布着川南、南桐、华蓥山、桐梓和毕节等煤田或矿区,含煤3-53层,平均16层。

煤层总厚0.45-28.12m,平均6.24m。

可采煤层总厚1.90-23.25m,平均4.33m。

局部可采煤层14层,大多为薄煤层,有1-2层为中厚煤层。

黔中斜坡带分布有贵阳、织纳、威宁等煤田或矿区,含煤8-82层,平均26层,煤层总厚1.51-45.03m,平均16.35m;可采煤层总厚3.04-38.0m,平均9.98m;局部可采煤层16层,多为薄煤层。

黔西断陷区主要为六盘水煤田,是华南西部的重要富煤地区,含煤13-90层,平均37层,煤层总厚7.02-69.75m,平均总厚28.88m,可采总厚4.68-45.79m,平均可采厚度15.27m,可采煤层14层,以中厚煤层为主,单层厚均在1.35m左右。

滇东斜坡区包括宣威和恩洪两个矿区,煤层层数及厚度均向西减少,含煤4-80层,平均36层,煤层总厚3.54-50.53m,平均18.54m,可采总厚2.72-42.13m,平均可采总厚11.11m,局部可采煤层17层,多为薄煤层,有1-2层中厚煤层发育。

在华南赋煤区东部,煤层发育于下石炭统测水组和上二叠统龙潭组。

下石炭统测水组富煤带分布于湘中和粤北地区。

湘中含煤3-7层,其中3号煤为主要可采煤层,2号和5号煤为局部可采煤层。

3号煤层厚度0-19.71m,平均1.5m左右,以渣渡矿区发育较好,平均厚度可达3.55m左右,煤层结构简单至复杂。

在金竹山矿区西北部及芦毛江矿区,下石炭统煤层以煤组出现,最多可达10个分层,煤层较稳定到不稳定,5号煤层厚度0-21.0m,平均1.3m左右,在金竹山一带发育较好,平均厚达2.28m,且结构简单,3号煤与5号的间距为0-10m。

此外,在粤北地区含可采或局部可采煤层2层,2号煤层厚度0-6.0m,平均1m左右,3号煤层厚度0-42.5m,平均3.00m,结构极为复杂,煤层极不稳定,两煤层之间间距在18m左右。

华南东部上二叠统龙潭组含煤沉积被古陆和水下隆起所分隔,各聚煤坳陷内含煤性差异较大,龙潭组普遍含有可采煤层,由南向北大致可分为三个聚煤带:南带位于赣南-粤北-湘南一带。

赣南信丰、龙南含B24、B26、B28等不稳定可采煤层,单层厚度在1m左右;粤北韶关含煤10余层,其中11号煤层全区稳定可采,厚约2m;湘南郴州含煤10层,其中5号和6号煤层稳定可采,厚度小于2m。

中带展布于湘中-赣东-皖东南-浙西北-苏南一带,是华南东部龙潭组的主要富煤地带。

湘中涟邵含煤6层,其中2号煤全区稳定可采,厚约2m。

赣中萍乡、乐平等地含A、B、C三个煤组,其中B组煤全区发育,C组煤在赣东上饶发育较好,A组煤在萍乡一带发育较好,厚约2m。