土壤的种类

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:7

《土壤的种类》教学设计一、教学目标1、知识与技能目标学生能够了解常见土壤的种类及其特点,掌握区分不同土壤类型的方法。

2、过程与方法目标通过观察、实验和小组讨论,培养学生的观察能力、实验操作能力和团队合作能力。

3、情感态度与价值观目标激发学生对土壤科学的兴趣,培养学生珍惜土壤资源、保护环境的意识。

二、教学重难点1、教学重点常见土壤类型(如砂土、壤土、黏土)的特点和区分方法。

2、教学难点理解土壤质地对植物生长和土壤肥力的影响。

三、教学方法讲授法、实验法、讨论法、直观演示法四、教学准备1、实验材料:砂土、壤土、黏土样本,放大镜,烧杯,水,玻璃棒,筛子等。

2、多媒体课件:包含不同土壤类型的图片、视频等资料。

五、教学过程(一)导入新课(3 分钟)通过展示一片肥沃的农田和一片贫瘠的沙地的图片,引导学生思考:为什么这两块土地上的植物生长状况不同?从而引出土壤的种类这一主题。

(二)讲授新课(20 分钟)1、介绍土壤的概念和组成成分土壤是指地球表面能够生长植物的疏松表层,它由矿物质、有机质、水分、空气和微生物等组成。

2、讲解常见的土壤种类(1)砂土展示砂土的图片,让学生观察其颗粒大小和颜色。

讲解砂土的特点:颗粒较大,孔隙较大,通气性和透水性好,但保水性和保肥性差。

(2)壤土展示壤土的图片,让学生对比与砂土的差异。

讲解壤土的特点:颗粒大小适中,孔隙比例适中,通气性、透水性和保水性、保肥性都较好,是较为理想的土壤质地。

(3)黏土展示黏土的图片,引导学生观察其细腻的质地。

讲解黏土的特点:颗粒细小,孔隙小,通气性和透水性差,但保水性和保肥性好。

3、区分不同土壤类型的方法(1)手捏法让学生分别用手捏砂土、壤土和黏土,感受它们的质地和黏性。

砂土不易成团,壤土能成团但容易散开,黏土容易成团且不易散开。

(2)渗水实验将等量的砂土、壤土和黏土分别装入三个相同的烧杯中,倒入等量的水,观察水渗透的速度。

砂土渗水速度最快,壤土次之,黏土最慢。

《土壤的种类》教学设计一、教学目标1、知识与技能目标学生能够了解常见土壤的种类,包括砂土、壤土和黏土的特点和区别。

学生能够通过观察和实验,初步掌握辨别不同土壤种类的方法。

2、过程与方法目标通过观察、比较、实验等活动,培养学生的观察能力、动手操作能力和分析归纳能力。

3、情感态度与价值观目标激发学生对土壤科学的兴趣,培养学生珍惜和保护土壤资源的意识。

二、教学重难点1、教学重点常见土壤种类(砂土、壤土、黏土)的特点。

辨别不同土壤种类的方法。

2、教学难点理解不同土壤质地对植物生长的影响。

三、教学方法讲授法、实验法、讨论法、观察法四、教学准备1、实验材料砂土、壤土、黏土样本各若干,放大镜、烧杯、水、玻璃棒、纸巾等。

2、多媒体课件包含不同土壤种类的图片、视频等资料。

五、教学过程(一)导入新课(3 分钟)通过展示一幅美丽的田园风光图片,引导学生思考土壤在植物生长中的重要作用,进而提问:“同学们,你们知道土壤有哪些种类吗?”从而引出本节课的主题——土壤的种类。

(二)新课讲授(20 分钟)1、介绍土壤的概念简单讲解土壤是地球表面能够生长植物的疏松表层。

2、讲解砂土的特点(1)展示砂土的图片,让学生观察砂土的外观。

(2)讲解砂土颗粒较大,孔隙较大,通气性和透水性好,但保水性差,肥力较低。

3、讲解壤土的特点(1)展示壤土的图片,引导学生观察壤土的颗粒大小和外观。

(2)讲解壤土的颗粒大小适中,孔隙适中,通气性、透水性和保水性都较好,肥力较高。

4、讲解黏土的特点(1)展示黏土的图片,让学生观察黏土的外观。

(2)讲解黏土颗粒较小,孔隙较小,通气性和透水性差,但保水性好,肥力较高。

(三)实验探究(15 分钟)1、分组实验将学生分成小组,每组发放砂土、壤土、黏土样本以及实验器材(放大镜、烧杯、水、玻璃棒、纸巾等)。

2、实验内容(1)用放大镜观察三种土壤颗粒的大小和形状。

(2)分别取适量三种土壤放入烧杯中,加入等量的水,用玻璃棒搅拌,观察土壤的沉淀速度和水清程度。

酸性土壤主要分布于南方地区,种类有:棕壤、褐土、娄土、灰褐土、灌淤土等。

碱性土壤多分布于北方地区,种类有:碱土、黄绵土、黑垆土、棕钙土、栗钙土等。

土壤的主要类型:1.棕壤:棕壤又称棕色森林土,主要分布于半湿润半干旱地区的山地垂直带谱中,如秦岭北坡、吕梁山、中条山、六盘山等高山及洮河流域的密茂针叶林或针阔混交林的林下。

在褐土分布区之上。

具有深达1.5-2m发育良好的剖面,有枯枝落叶层、腐殖质聚积层,粘化过渡层,疏松的母质层等。

表土层厚约15-20cm,质地多为中壤。

其下则为粘化紧实的心土层,粘粒聚集作用明显,厚约30-40,富含胶体物质和粘粒,有明显的核状或棱块状结构,在结构体表面有明显的铁锰胶膜复被。

再下逐渐过渡至轻度粘化的底土层。

K、Ca、Mg、Mn在表层腐殖质中有明显聚积。

土壤胶体吸收性较强,土壤代换总量约5—25当量/100g土,土壤吸收性复合体大部分为盐基所饱和,盐基饱和度达80%以上。

土壤呈微酸性反应,PH值6.5左右。

发育在酸性基岩母质上的棕壤,PH值可达5.5-6,盐基饱和度也较低,约在60—70%。

棕壤土养分释放迅速,因土壤质地粘重,结构和通透性差,水分不易入渗,在地势较高的山坡地,易受干旱威胁,在地势低洼地带,又易形成内涝。

2.褐土:褐土分布区为暖温带半干旱半湿润的山地和丘陵地区,在水平分布上处于棕壤以西的半湿润地区,在垂直分布上,位于棕壤带以下,在黄土高原地区主要分布于秦岭北坡、陇山、吕梁山、伏牛山、中条山等地形起伏平缓、高度变化不大的山地丘陵和山前平原以及河谷阶地平原。

褐土多发育在各种碳酸盐母质上,其成土过程,主要是粘化过程和碳酸钙的淋溶淀积过程。

典型的褐土剖面包括暗灰色的腐殖质层(A层)、鲜褐土的粘化层(B层)、碳酸钙积聚的钙积层(BCa)和母质层(C层)。

土体中的粘化现象明显,粘化层紧实而具有核状或块状结构,物理性粘粒含量一般在30—50%。

钙积层碳酸钙含量20—30%。

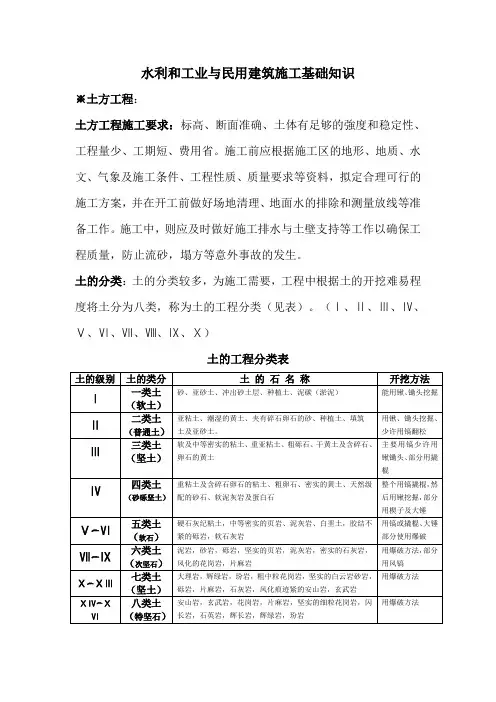

土的种类分类土是指地表上由矿物质、有机物、水、空气等组成的固体物质。

它是地球上最基本的自然资源之一,对于人类的生存和发展至关重要。

根据土的种类和特征,可以将土分为以下几类:沙土、粘土、壤土、砂壤土和黏土。

沙土是由细粒的石英砂颗粒组成的土壤。

它的颗粒较大,排列较松散,容易渗透水分和透气,但保水能力较差。

沙土通常干燥、贫瘠,不适合种植大部分农作物,但适宜用于建筑工程、花园设计和沙滩等场地的铺设。

粘土是由黏土矿物质组成的土壤,颗粒较小,颜色多为暗红或深褐色。

粘土具有很强的吸附能力和保水性,但通透性较差,容易粘在一起形成泥浆状。

粘土适合用于制作陶器、砖块和陶土雕塑等工艺品,也可以用于土壤改良和水土保持。

壤土是由砂、粘土和有机质混合而成的土壤,是较为理想的农田土壤。

壤土富含养分,保水能力适中,通透性良好,适合各种农作物的种植。

壤土还可以保持水分和养分,减少农田的水土流失,提高土壤肥力。

砂壤土是砂土和壤土的混合物,具有砂土的透水性和壤土的保水性。

砂壤土适合用于做花园的土壤,可以提供良好的生长环境,帮助植物生长和发展。

黏土是颗粒最小、粘性最强的土壤类型。

黏土颗粒之间的接触面积大,吸附能力强,保水性好,但通透性较差。

黏土适合用于制作陶器、砖块和建筑材料等。

此外,黏土还可以用于土壤改良和建筑施工,可以增加土壤的稳定性和抗冲蚀能力。

总结来说,沙土、粘土、壤土、砂壤土和黏土各有其特点和用途。

了解和认识不同种类的土壤对于农业生产、建筑工程和环境保护等领域都具有重要意义。

希望通过本文的介绍,读者们能够更加深入地了解土壤的分类和特性,进一步认识土壤在人类生活中的重要性。

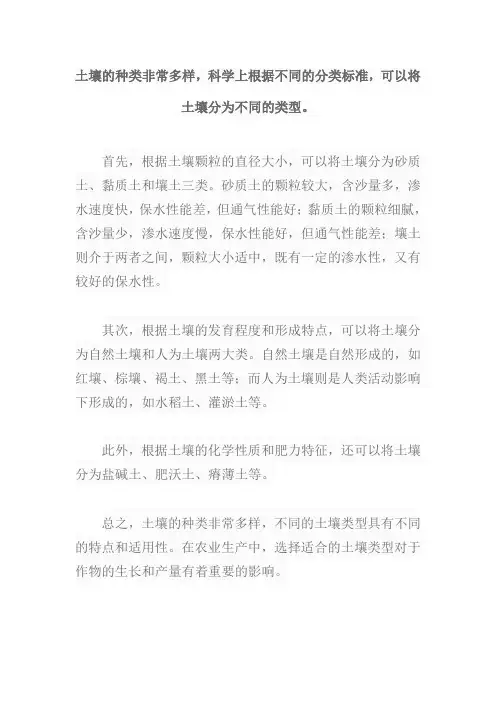

土壤的种类非常多样,科学上根据不同的分类标准,可以将

土壤分为不同的类型。

首先,根据土壤颗粒的直径大小,可以将土壤分为砂质土、黏质土和壤土三类。

砂质土的颗粒较大,含沙量多,渗水速度快,保水性能差,但通气性能好;黏质土的颗粒细腻,含沙量少,渗水速度慢,保水性能好,但通气性能差;壤土则介于两者之间,颗粒大小适中,既有一定的渗水性,又有较好的保水性。

其次,根据土壤的发育程度和形成特点,可以将土壤分为自然土壤和人为土壤两大类。

自然土壤是自然形成的,如红壤、棕壤、褐土、黑土等;而人为土壤则是人类活动影响下形成的,如水稻土、灌淤土等。

此外,根据土壤的化学性质和肥力特征,还可以将土壤分为盐碱土、肥沃土、瘠薄土等。

总之,土壤的种类非常多样,不同的土壤类型具有不同的特点和适用性。

在农业生产中,选择适合的土壤类型对于作物的生长和产量有着重要的影响。

冰沼土—灰化土—棕壤—红、黄壤—砖红壤。

在灰化土和棕壤带中分布有沼泽土。

半荒漠和荒漠土壤中分布着盐渍土。

在印度德干高原上分布着变性土。

砖红壤海南岛、雷州半岛、西双版纳和台湾岛南部,大致位于北纬22°以南地区。

热带季风气候。

年平均气温为23~26℃,年平均降水量为1600~2000毫米。

植被为热带季雨林。

风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流失,铁、铝残留在土中,颜色发红。

土层深厚,质地粘重,肥力差,呈酸性至强酸性。

赤红壤滇南的大部,广西、广东的南部,福建的东南部,以及台湾省的中南部,大致在北纬22°至25°之间。

为砖红壤与红壤之间的过渡类型。

南亚热带季风气候区。

气温较砖红壤地区略低,年平均气温为21~22℃,年降水量在1200~2000毫米之间,植被为常绿阔叶林。

风化淋溶作用略弱于砖红壤,颜色红。

土层较厚,质地较粘重,肥力较差,呈酸性。

红壤和黄壤长江以南的大部分地区以及四川盆地周围的山地。

中亚热带季风气候区。

气候温暖,雨量充沛,年平均气温16~26℃,年降水量1500毫米左右。

植被为亚热带常绿阔叶林。

黄壤形成的热量条件比红壤略差,而水湿条件较好。

有机质来源丰富,但分解快,流失多,故土壤中腐殖质少,土性较粘,因淋溶作用较强,故钾、钠、钙、镁积存少,而含铁铝多,土呈均匀的红色。

因黄壤中的氧化铁水化,土层呈黄色。

黄棕壤北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。

是黄红壤与棕壤之间过渡型土类。

亚热带季风区北缘。

夏季高温,冬季较冷,年平均气温为15~18℃,年降水量为750~1000毫米。

植被是落叶阔叶林,但杂生有常绿阔叶树种。

既具有黄壤与红壤富铝化作用的特点,又具有棕壤粘化作用的特点。

呈弱酸性反应,自然肥力比较高,棕壤山东半岛和辽东半岛。

暖温带半湿润气候。

夏季暖热多雨,冬季寒冷干旱,年平均气温为5~14℃,年降水量约为500~1000厘米。

植被为暖温带落叶阔叶林和针阔叶混交林。

土壤类型特征20世纪50年代初到80年代末,苏联的土壤发生学分类对我国土壤学发展影响很深,不足之处是缺乏定量标准。

从2世纪60年代兴起、70年代广为应用的土壤系统分类成为当今世界土壤分类的主流。

中国土壤系统分类以诊断层和诊断特性为基础,是一个定量化、标准化和国际化的分类,该系统分类把中国土壤划分出14个土纲:有机土、人为土、灰土、火山灰土、铁铝变性土、干旱土、盐成土、潜育土、均腐土、富铁土、淋溶土、雏形土和新成土。

一、有机土1.土纲定义与成土环境有机土是在地面积水或长期土壤水分饱和,生长水生植物的条件下,以泥炭化成土过程为主,富含有机质的土壤,相当于土壤发生分类中的有机水成土,全球地势低洼地区都有分布。

有机土虽属非地带性土壤,但也有其特殊的成土环境。

首先是只要有潮湿潴水低地,无论寒带或温带都可发育有机土。

我,国有机土集中分布于东北的大小兴安岭、长白山地,青藏高原的江河源区,川西北的若尔盖盆地及祁连山地和巴颜喀拉山地。

通常所在地形为相对低洼、地表潴水,或具有不透水的冻土层的高寒滩地坡麓,河流宽谷低阶地,山麓潜水渗溢地段,湖滨平地,古冰碛洼地。

地下水位高,地表积水,多数地区为高寒沼泽化草甸,生长耐寒湿,中生、多年生,或混生湿生多年生草本植物,生长茂密,覆盖度80%〜95%以上。

有机土发育地区年平均气温-2〜-5°C,土壤冻结时间较长,年降水量400〜600mm,蒸发量小,湿度大。

2.成土过程包括泥炭积累过程和潜育化过程。

(1)泥炭积累过程。

有机土发育于潮湿环境中,植物生长繁茂,覆盖度大,根系发达,入土深,每年有大量有机残体补给土壤,在长期低温和季节性冻结过湿条件下,增强了厌氧还原过程的作用土壤中几乎缺少纤维分解细菌,使不同时期产生的有机残体以未分解、半分解和部分腐殖化形式积累于土体表层,形成暗色调的泥炭层。

有机质含量200〜500g/kg,泥炭层厚50〜200cm。

(2)潜育化过程。

有机土As层之下,长期渍水处于厌氧环境,土壤中高价铁、锰的氧化物还原为低价形态,溶解度较大,可随水在土壤中移动并参与某些次生矿物的形成,生成蓝铁矿[Fe3(PO4)4・2H2O],硫铁矿(FeS2)、菱铁矿(FeCO3)、菱锰矿(MnCO3)等,土壤由黄棕转变为青灰,蓝灰、灰黑色,称潜育层。

土的种类地质学一、黏土黏土是一种由细粒颗粒组成的土壤,颗粒直径小于0.002毫米。

黏土具有很强的吸附性和保水性,容易形成黏滞的塑性,常用于陶瓷制作和土壤改良。

黏土的主要成分是硅酸盐矿物,如伊利石、蒙脱石等。

黏土在地质学中具有重要的工程和环境意义,是构造工程、水文地质、环境地质等领域的研究对象。

二、沙土沙土是由颗粒直径在0.05-2毫米之间的砂粒组成的土壤。

沙土颗粒粗大,空隙较大,透水性好,但保水性较差。

沙土常见于沙漠、沙丘、河滩等地,是地质学中重要的沉积物类型。

沙土的主要成分是石英颗粒,常用于建筑和混凝土制作。

三、壤土壤土是一种由砂、粘土和有机质组成的土壤。

壤土具有较好的透水性和保水性,是理想的农田土壤。

壤土中的有机质含量较高,能提供植物生长所需的养分。

壤土广泛分布于世界各地,是地质学中研究农业地质和土壤侵蚀等问题的重要对象。

四、砂壤土砂壤土是一种介于沙土和壤土之间的土壤类型,具有适中的颗粒大小和保水性。

砂壤土中砂粒和黏土颗粒的比例较为均衡,适合作为农田土壤。

砂壤土的主要成分是石英砂和少量的黏土矿物。

五、粘砾土粘砾土是由砾石和黏土颗粒混合而成的土壤。

粘砾土中的砾石颗粒具有较大的粒径,黏土颗粒具有较小的粒径,两者间存在较大的颗粒级配差异。

粘砾土的透水性较好,但保水性较差。

粘砾土常见于山区和河流附近,是地质学中研究地貌演化和河流冲蚀等问题的重要对象。

六、黏粒土黏粒土是由砂粒和黏土颗粒混合而成的土壤。

黏粒土中砂粒含量较高,黏土颗粒较少,因此其黏性较弱。

黏粒土的透水性较好,但保水性较差。

黏粒土广泛分布于全球各地,是地质学中研究土壤侵蚀和地质灾害等问题的重要对象。

七、粘砂土粘砂土是由砂粒和黏土颗粒混合而成的土壤。

粘砂土的砂粒含量较高,黏土颗粒较少,因此具有较强的透水性和较差的保水性。

粘砂土常见于河滩、河床等地,是地质学中研究河流水文地质和河床演化的重要对象。

总结:地质学中的土壤种类繁多,每种土壤都具有自身的特征和用途。

土壤的种类土壤是地球表面最重要的自然资源之一, 决定了植物生长的条件。

因此, 了解不同类型的土壤对于了解如何最好地利用土壤资源及其用途非常关键。

下面是有关不同种类土壤的详细介绍。

1. 棕壤:棕壤是亚热带地区最常见的土壤类型及最为肥沃的类型之一,主要分布在我国中南地区。

它是一种酸性土,其矿物质含量及有机质含量都很高,具有良好的通气性能。

这种土壤能够有效保水和保肥,适合种植谷物、棉花、茶叶、油料等农作物和水果、木材等经济作物。

2. 黑土:黑土分布范围广泛,包括我国北方的东北、内蒙古、陕西等地区。

黑土是肥力很高的土壤,含有大量的有机质,通透性也很好,保水能力强。

这种土壤适合于种植高产、高质的农作物,如小麦、玉米、豆类等,在这种土上种植出的农作物品质都很高。

3. 中性土:中性土又称为灰土,是一种中等肥力的土壤。

它分布广泛,具有通透性好的特点。

中性土适合于种植长势缓慢、对肥料要求不高的农作物和水果,如芒果、椰子、花生等。

4. 沙壤土:沙壤土中石英含量较多,肥力低,透气性和保水能力好。

这种土壤适合于植物生长所需的土,因为水分能够在土中快速流动,同时不用担心土地发霉。

沙壤土不适合种植农作物,但却非常适合种植许多树木和草本植物。

5. 红黄壤:红黄壤主要分布在我国南方,是肥力比较高的土壤类型之一。

这种土壤有较好的保水性能,适合种植光照充足、要求土壤松软、肥力比较高的农作物,如稻米、甘蔗、枸杞等。

6. 盐碱土:盐碱土的特点是土壤中含有过多的盐分和碱性离子,使土壤中的植物生长条件非常差。

盐碱土是我国西北等干旱地区最为普遍的土壤类型之一。

这种土壤不适宜种植大多数农作物,但是适宜种植一些抗旱、抗盐碱的灌木或草本植物。

总的来说,种类繁多的土壤对于不同的植被和经济作物具有不同的适应性。

因此,我们必须了解不同类型的土壤,根据土地的性质制定种植方案,从而在不同的土地上获取最佳产出。

同时,正确地利用和保护土壤资源也是我们在对土壤资源进行可持续利用中需要思考和解决的问题。

土的种类分类土壤是地球上最常见的一种自然资源,它是由矿物质、有机物质、水和空气组成的复杂体系。

根据土壤中的成分和特性的不同,可以将土壤分为多个不同的种类。

本文将从土壤的成分、颜色、质地和pH值等方面进行分类,以便更好地了解不同种类土壤的特点和用途。

一、根据土壤的成分分类1. 粘土土壤:粘土颗粒较小,具有较强的黏性。

它富含矿物质和有机物质,具有良好的保水性和肥力。

粘土土壤对于农作物的生长有利,但其排水性较差,易于产生水涝。

2. 砂土:砂土颗粒较大,通气性和排水性良好。

砂土贫瘠,容易丧失水分和养分,但适合栽培喜欢干旱环境的植物。

3. 淤泥土:淤泥土壤主要由沉积的有机物质组成,通常出现在湿地和河流附近。

淤泥土壤肥力高,但排水性差,容易引发土壤酸化。

二、根据土壤的颜色分类1. 黑土:黑土富含有机质,呈黑色或深褐色。

它通常出现在草原和森林地区,具有良好的保水性和肥力,是农业生产的理想土壤。

2. 红土:红土富含铁氧化物,呈红色或棕红色。

它通常出现在热带和亚热带地区,贫瘠但适合种植耐旱作物。

3. 黄土:黄土富含氧化铁和氧化铝,呈黄色或黄褐色。

它通常出现在干旱地区,贫瘠但适合种植农作物。

三、根据土壤的质地分类1. 砂质土壤:砂质土壤颗粒较大,通气性和排水性良好。

它贫瘠但适合种植喜欢干旱环境的植物。

2. 粘质土壤:粘质土壤颗粒较小,具有较强的黏性。

它富含矿物质和有机物质,具有良好的保水性和肥力。

3. 壤土:壤土是砂质土壤和粘质土壤的混合物,具有适度的通气性、排水性和保水性,适合大部分农作物的生长。

四、根据土壤的pH值分类1. 酸性土壤:酸性土壤的pH值低于7,通常出现在湿润地区。

酸性土壤中的铝和铁含量较高,对于大多数植物的生长不利。

2. 中性土壤:中性土壤的pH值约为7,适合大部分农作物的生长。

3. 碱性土壤:碱性土壤的pH值高于7,通常出现在干旱地区。

碱性土壤中的盐分含量较高,对于大多数植物的生长不利。

通过对土壤的成分、颜色、质地和pH值等方面的分类,我们可以更好地了解土壤的特点和用途。

土壤圈第四节土壤类型特征(提要)一、有机土定义:是在地面积水或长期土壤水分饱和,生长水生植物的条件下,以泥炭化成土过程为主,富含有机质的土壤。

(土壤发生分类中:有机水成土)特点:地形低洼、地表潴水。

分布:全球地势低洼地区都有分布,只要有潮湿潴水低地。

我国集中分布于东北的大小兴安岭、长白山地,青藏高原的江河源区,川西北的若尔盖及祁连山山地和巴颜喀拉山地。

注:泥炭积累过程、潜育化过程二、人为土定义:是人为耕作灌溉、施肥培育活动下创造的具有新性质的土壤。

(土壤发生分类中:水稻土、灌淤土、菜园土)特点:具有不同种类可资鉴定的人为表层,厚度>50cm,土壤肥力比起源土壤高,多土壤入侵体。

分布:世界各大河流沿岸平原及三角洲地带,我国秦岭—淮河以南水耕土,以北多旱耕人为土。

三、灰土定义:是具有铁铝螯合淋溶作用、土表至60cm范围内有灰化层的土壤。

(土壤发生分类中:灰化土、漂灰土)特点:气候寒冷湿润,植被为寒温性湿润针叶林或针阔混交林。

(灰化作用)分布:主要分布于俄罗斯、北欧和加拿大等地,我国仅见于大兴安岭北端及长白山北坡。

四、火山灰土定义:指发育在火山喷发物和火山碎屑物上的土壤。

(土壤发生分类中:火山灰土)特点:发育程度低,属初育土范畴,属于原始发育阶段。

火山灰母质具有很高的表面积,导致了火山灰土形成过程十分迅速。

分布:主要分布于活火山和休眠火山外围。

我国主要分布面积不大,多见于东北大连池、长白山及云南腾冲等地。

五、铁铝土定义:是表土至150cm范围内具有高度富铁铝化作用的铁铝层的土壤。

(土壤发生分类中:砖红壤、赤红壤、红壤和黄壤)特点:土体厚,多在2~3m以上,通体红色,发生层分化明显。

分布:广泛分布于热带、亚热带。

我国主要分布于长江以南各省区。

六、变性土定义:是一种富含蒙皂石等膨胀性黏土矿物,具有高胀缩性的黏质开裂土壤。

(土壤发生分类中:砂姜黑土,玄武岩、页岩以及泥岩上发育的赤红壤)特点:地形为河湖平原、河流阶地和坡麓洼地;自吞作用分布:广泛分布于热带、亚热带季节性干旱区,如印度的德干高原、非洲的苏丹等地。

土壤的种类【教学目标】过程与方法●能够运用多种感官和不同方法鉴别土壤中的砂、黏土成分的多少;●能够独立的探究一堆土壤的成分;●能够设计实验,比较出不同土壤的某方面的特性;●能通过多种途径了解家乡的土壤。

知识与技能●知道砂、黏土和腐殖质是组成土壤的三种主要成分;●了解土壤中砂、黏土和腐殖质的多少,影响着土壤的种类;●了解不同种类土壤的透水性和保水能力不一样;●了解不同土壤历史和种植不同的农作物。

情感、态度与价值观●意识到自己感官的作用,形成探究意识;●具有探究土壤的热;●具有关心家乡土壤的意识。

【教学重点】:使学生对土壤的种类有一个初步的认识。

【教学难点】:利用对比实验的方法认识三类土壤的性质。

【本课探究所具备的知识能力基础】烧杯的使用方法案例背景分析:土壤是地球上广泛存在着的物体,大多数植物赖以生长,土壤与人类关系密切。

分析土壤的成分及土壤的种类所用的实验分析法,也是人们进行科学研究的重要方法。

教者要对教材、学生作较深入得了解和分析,从中思索教学要求的不同层面,教学中又注意把个别学生的智慧,及时转变为全体学生的认识,所以教学适应学生的各个层面,这对落实义务教育使绝大多数学生都能得到不同的发展,是有益的探索,也是教学“弹性”要求实施的一次实践。

要充分相信学生,放手让学生去他们去讨论预测,设计方案,教师作为实验伙伴参与其中,提供学生需要的工具。

本课的内容紧紧结合儿童的实际,研究自己周围的土壤,增加学生对自己家乡的认识,更热爱她。

在前一课的学习基础上,学生已经基本上奠定了土壤的概念,对认识某一事物也有了自己的方法与经验,会用利用各种感官去认识研究对象。

根据学生的经验我们这样处理教材:让学生通过查阅课外书或其它途径搜集一些有关土壤种类的资料,以便它们带着对土壤不同的经验来到课堂进行交流。

《标准》提出:参观访问应是科学课必要的教学活动,是把学生带出教室走向大自然和社会,充分利用各种教育资源培养学生实践能力的极好活动形式。

在学习本课之前建议有条件的学校可以带学生参观当地的土壤展览馆等。

如果没有条件,就放映一段介绍有关各种土壤标本的录像。

在材料设计方面,我们准备几种土壤的标本,黏土、砂土、腐殖土、学生生活周围的土壤。

这些材料本身就蕴含着本课所设定的知识目标。

同时,通过对这些材料的研究,也使学生感受到生活中无处不在的科学,不同的植物选择不同的土壤生长,也让学生感到大自然的奇妙。

处于便于操作和开放性原则,决定放手让孩子用自己的方法研究,教师除了提供材料,不做任何指导,让学生感到“自己学科学、做科学”更有乐趣。

所以让学生自己设计实验,要被纳入到儿童科学活动的整体中。

此外还需要为学生准备:玻璃杯(水)、玻璃棒、白纸、漏斗、塑料杯等。

教学准备:教师准备:事先采集的三种土壤样本(每组一份) 、白纸(3张)、烧杯、水、搅拌棒、土块、渗水性实验装置、放大镜、小塑料汤匙。

学生准备:自己采集的土样、纸巾、抹布。

课时安排:2课时教学过程描述:一、录像导入、激发兴趣1.观看录像,提问:它向我们介绍了什么?2.出示几盒录像中出现的土壤标本,学生进行观察,说一说。

(学生简单汇报)3.教师小结:说得很好!大家想知道有多少种土壤?怎样分类?我们周围的土壤属于哪一类?为什么不同地方的土壤生长的植物不一样?今天,这节课就让我们带着这些问题,一起去研究吧。

【评析】导入新课不仅是导入知识,而且还要注意唤起儿童潜在的智力和情绪。

在丰富的视觉画面给学生带来感性认识的同时,让学生自己提出需要了解的问题,然后让学生在自己问题的“指引”下,自觉地投入新课的学习,既简洁,又能使知识与情感同步调动起来,效果好,有新意。

二、组织讨论,交流经验1.提问:关于土壤的种类,你知道有哪些?(学生简单汇报)2.谈话:怎样分类,是否与土壤中的成分有关?3.学生可以根据课前收集的一些资料,互相讲述他们所知道的土壤知识。

(要求学生在讨论的时候,说出自己的理由和依据,学生的根据就是学生已有的经验)【注意】学生对此会有不同的答案,可能有按颜色分,按含有成分等不同的标准分类,教师应给予鼓励,给学生一个自由发挥的空间,不局限于教材上的内容。

【评析】儿童对土壤有着零散的认识,教学要把儿童的零散经验上升为较系统的有联系的认识,无疑将提高儿童对科学的热爱,这一环节作为引线,贯穿在教学的全过程,使教学有自己的特色。

三、感知土壤、分离结构1.让学生回忆以往认识事物的方法:用眼看、用鼻子闻、用手摸、捻、握、捏等。

善于让学生在平时探究活动中总结自己的研究方法,也要善于灵活地运用这种方法。

2.教师给学生提供放大镜等工具和充足的时间进行观察,说一说自己的发现和感受。

(学生简单汇报)3.组织学生讨论它们观察到的结果,刚才你们发现了什么,想到了什么?然后推荐一名同学把本组发现和疑问告诉大家。

比如有不少学生会发现土壤中有一粒一粒的的颗粒,有大有小。

一般会提出以下问题,鼓励学生讨论,做出设想,设计方案。

(1)这些不一样的颗粒各是些什么?(2)能想办法把它们分开吗?那样我们就清楚它们各是什么了。

【评析】教师要善于营造一种民主的科学交流的氛围,让学生大胆交流、预测,体验科学交流活动的精神享受与乐趣。

学生解决以上问题时,可能会想到将土壤用筛子筛,细的落下去,粗的留在上面;用手捡;用风吹等方法分开。

不管学生的方法是否可行,教师都要鼓励学生,大家想得都挺有道理,给予肯定。

不要因为它看起来是“错误”而改变,让他们感觉到对经过深思后的猜想,可以动手试一试──这也是一种解决未知事物的方法。

4.现在如果老师提供给大家杯子、水、玻璃棒,一份土壤(根据以下教学需要,可以为每个小组提供黏土与砂土含量不一样的土壤),你们能利用这些材料,设计一个实验分开它们吗?(小组先讨论一下)【说明】实验不算太复杂,学生又有较多的相关经验,教师鼓励学生自己设计实验,不但可行,而且能激发兴趣,还能让学生经历实验活动的全过程,长此以往,能提高学生的实验能力。

5.学生将土壤放入水中,搅拌,静置需要一段时间,可以让学生预测会有什么现象?(根据学生的生活经验,通常认为颗粒大的沉得快,在下面;颗粒小的沉得慢,在上面。

这时,教师可利用这段时间放一段录像,看一看土壤是怎样沉降的?然后让学生描述所见到的沉降过程,与自己的预测进行对比,最后对实验材料进行观察,再对比,用眼看,用手摸,多感官去认识砂和黏土)【评析】对用水分分离土壤,学生直观经验少,教师能循循善诱,先启迪学生预测沉降的现象及过程,说出自己的想法和依据。

采用录像让学生弄清沉降过程,通过观察现象启发学生联想。

启发的时候,注意问题的层次性,层层递进,激发思考,有助于学生认识实验结果,使实验结论有可靠的基础。

6.学生将几组玻璃杯中的土壤进行比较,有的杯中上层黏土多,有的杯中下层砂土多,有的上下层差不多的情形,还有的杯中土壤颜色不一样等。

(此时,很自然地引出学生头脑中的“风暴”,能否按土壤中含砂、黏土的多少来分类?肯定学生的想法后,也告诉学生还有不同的分类方法)四、比较沙和黏土的不同1.教师提供给学生可研究的干燥的砂、黏土的土样,让学生使用多感官进行检测。

(检测土样的活动就是要给学生充足的时间和空间,提供材料,运用多种感官、多种方法来认识一个事物)活动过程:(1)让学生取每一种土样的一小堆放在纸上。

(2)观察土样、用放大镜看、在手指间摩擦干燥的土样、闻土样。

(3)通过以下问题,鼓励学生描述关于土壤他们知道些什么:△关于沙子你知道些什么?它看上去和感觉上像什么?△关于黏土你知道些什么?△你认为沙子和黏土来自哪里?你为什么这样认为?△它们为什么不同?(4)把学生分成两人小组,让他们研究沙和黏土。

可以自行选择研究方法,如:轻轻摇动每一个杯子,听每一种土样发出的声音,和与之同时出现的一些现象。

(5)给学生足够的时间来观察土样,让学生讨论对沙子和黏土的观察结果。

可从以下几方面讨论:△外观:每一种土样看上去像什么?△颜色:每一种土样是什么颜色?△声音:当你在杯子里摇动时听每一种土样的声音听上去像什么?△气味:闻每一种土样的气味有什么不同。

2.观察和水的沙子、黏土。

谈话:如果弄湿每一种土样,他们又会有哪些发现?活动过程:(1)组织学生讨论,到目前为止关于土壤他们知道些什么:△当天气下雨时,泥土地面会发生什么情况?看上去和感觉上像什么?△在海滩或沙盘里,湿的沙子感觉上像什么?△湿的黏土感觉上像什么?你曾经用黏土制作过什么东西么?你是如何制作的?(2)学生描述湿的沙子、黏土和腐殖质的感觉和外形。

(3)学生比较干燥的和湿的土样,讨论它们的相同和不同。

(4)让学生滚动、搓揉每一种土样,看是否能把它们制成一个球。

让每一位学生把制成的球(大部分或全是黏土)放在铺在桌上的报纸上。

晾干后,再次触摸这些小球,看它们是否有什么变化。

说一说如果制作泥塑的话,你会选择哪一种土壤,为什么?(5)学生讨论刚刚做过这些活动。

鼓励学生陈述是如何学习和学到了什么?【评析】通过学生的活动,一系列的对比实验,能使学生比较全面认识这三种土壤。

五、比较不同土壤的渗水性能1.谈话:如果下雨时,这两种土保水性能、渗水性能情况是什么样?猜一猜,并说说你的理由。

(学生做出自己的猜想,一般都认为沙的保水性能差。

)2.提问:你有什么方法证明吗?【评析】这项活动还能够培养学生设计实验的能力,学生要从预测开始,预测渗水性能,然后通过讨论,确定实验的条件,哪些条件需要控制,哪些条件是变量,讨论实验以后会出现什么现象,在充分讨论基础上开展实验。

最后要对照实验结果和预测。

3.提供给学生一组对比实验器材,控制好条件进行实验操作。

活动过程:(1)指导学生设计实验,讨论需要控制哪些条件,在记录纸上记录自己的实验设计。

(实验装置相同;土壤的量相同;水的量相同)(2)在此基础让学生预测,当水倒入土壤以后会出现什么现象。

(3)学生领取材料实验。

(4)让小组学生叙述看到的现象,比较盛水的容器里经过土壤过滤的数量,水多则说明土壤的保水性能差,渗水性能好,水少则相反。

(5)不同的土壤保水性能与渗水性能的不同对植物的影响。

学生根据刚才实验的情况,交流想法。

(6)讨论:是否还有其它方法来认识它们的特点,让学生深切研究事物的方法不是唯一的,并且要能灵活地从多角度地去研究,结论才能更全面。

六、学以致用,加以拓展1.(提供一堆家乡土)活动:学生要用自己的方法来确定混合物中沙、黏土和腐殖质的多少,然后判断出神秘混合物的种类。

(这不仅仅是运用,更是探究。

在探究之前,要引导学生充分交流自己了解的家乡的土壤,然后根据制定出的计划进行研究,教材中的方法是一些最常规的,我们可以让学生用更多的方法研究土壤.通过学生充分地预测、假设,猜想土壤中可能什么成分比较多,然后根据猜想,进行验证得出自己的结论──判断出自己家乡土壤的种类。