第一章 人口与环境第一节 人口增长模式(一)

- 格式:doc

- 大小:790.50 KB

- 文档页数:8

地理必修2知识归纳第一章人口与环境第一节人口增长模式1、人口增长模式:出生率-死亡率=自然增长率2.某个地区人口自然增长速度的数量受生物学规律的制约、自然环境、自然灾害、经济基础(经济发达程度,文化教育水平,医疗卫生条件)社会因素(妇女就业状况,婚姻生育观,宗教信仰,风俗习惯、人口政策、战争)等人口增长的快慢取决于生产力的发展水平人口一亿以上的国家:中国、印度、美国、印尼、巴西、俄罗斯、日本、孟加拉国、尼日利亚、巴基斯坦发展中国家的人口问题:a人口出生率高、自然增长快,少年儿童比重大b加大了资源、环境、就业压力;c人均资源减少;d影响了经济发展、生活水平提高、社会安定。

发达国家的人口问题:人口老龄化——a劳动力或兵源不足b社会负担加重c老年人生活困难、孤单措施:a关心照顾老人b建立社会保障制度;c适当鼓励移民和生育;d提高老人退休年龄。

中国的人口问题:人口总量大;未富先老(老龄化);出生性别比严重失衡;人口总体素质不高;流动人口规模庞大;就业压力大……第二节人口合理容量自然资源是人类生产生活资料的主要来源自然资源是有限的:土地。

矿产资源。

森林环境人口容量的制约因素:资源(首要)、科技发展水平、经济发达程度、人口受教育水平、地区开放程度—成正比生活和文化消费水平——成反比人口容量三个特点:临界性、相对性、警戒性。

第三节人口迁移人口迁移的判断:空间位移;变更居住地;永久性人口迁移的类型①按地理范围划分(按是否跨越国界):国际迁移、国内迁移要类型)、城市→农村、第一产业→第二产业→第三产业80年代中期以来人口迁移的原因:①大批农村潜在的剩余劳动力;②允许农民进入小城镇落户的政策;③城乡和地区之间巨大的收入差距。

人口迁移对迁入地和迁出地的影响意义:①弥补了人口流入地区劳动力的不足;②提高了人口流人地区的城市化水平;③缓解了人口流出地区的就业压力;④促进了人口流入地区与人口流出地区的经济社会交流。

1、对迁出地环境的影响利:①加强了迁出地与外界的经济、科技、思想和文化的联系,有利于社会经济的发展。

第一节人口增长一、三维目标1、知识与技能:(1)、了解人口增长的概念及影响人口增长的因素。

理解生产力发展水平是人口增长过快的决定因素。

(2)、通过分析不同历史时期生产力发展状况,理解、掌握各个时期人口增长模式。

(3)、通过比较分析人口统计资料数据,培养学生分析、运用地理数据的能力。

2 、过程与方法:(1)通过搜集不同地区人口增长的数据信息来分析整理影响人口增长的原因。

(2)通过案例分析,培养学生良好的思维方式和学习习惯。

3、态度与价值观:(1)激发学生探究关于人口增长与环境的关系的兴趣和动机,培养学生的人口观、环境观和资源观。

(2)通过分析我国人口发展变化、案例,是学生了解我国在控制人口增长方面取得的巨大成就,进一步理解我国的人口政策,培养学生社会责任感。

(3)通过分析环境对人口的影响,树立对资源、环境的保护意识,培养可持续发展观念,养成良好的行为习惯。

二、教学重点难点教学重点:人口增长的三种模式及其分布;中国人人口增长状况。

教学难点:分析三种人口增长的出生率、死亡率、自然增长率的高低及其影响。

三、教具准备多媒体课件、地理图表。

四、课时安排2课时教学过程第1课时一、导入新课同学们,大家好,这是我们本学期的第一节地理课。

通过上个学期的学习,我们知道:环境是人类赖以生存和发展的基础。

在必修Ⅰ中,我们了解了人类赖以生存的自然地理环境,从这节课开始我们学习必修Ⅱ,主要学习人文地理基础知识。

内容有人口与环境、城市与环境、区域产业活动、人类与地理环境的协调发展。

重点理解人类活动对环境的影响,树立正确的人口观、环境观,形成人地协调的可持续发展观。

人口、环境是人类社会的最基本要素,人口与环境的关系是人口地理的重要内容。

人口与环境之间相互影响、相互制约,构成了人类社会可持续发展的基础。

在正式进入新课之前我想问同学们几个问题:请问同学们的父辈有几兄妹,请问同学们自己有几兄妹?(学生答)教师总结:同学们回答得很好,请同学们分析一下为什么在你父辈和在你们这一辈兄弟姐妹的人数有这么大的区别呢?这两种情况各属于什么样的人口增长模式?这就是我们本节课需要解决的问题。

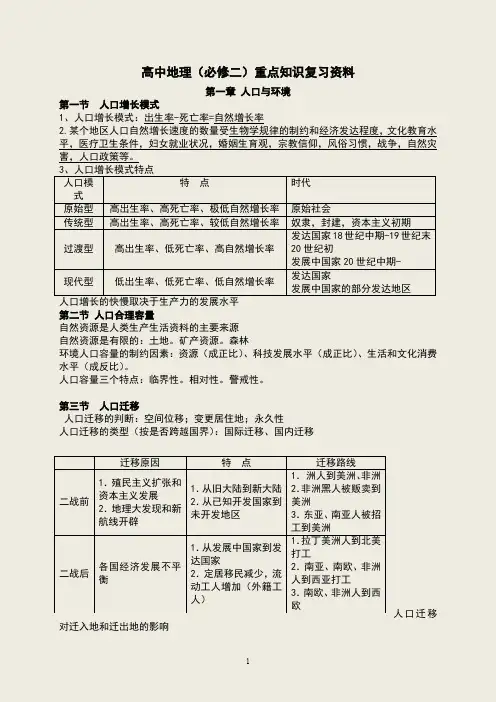

高中地理(必修二)重点知识复习资料第一章 人口与环境第一节 人口增长模式1、人口增长模式:出生率-死亡率=自然增长率2.某个地区人口自然增长速度的数量受生物学规律的制约和经济发达程度,文化教育水平,医疗卫生条件,妇女就业状况,婚姻生育观,宗教信仰,风俗习惯,战争,自然灾害,人口政策等。

3、人口增长模式特点 人口模式特 点 时代 原始型 高出生率、高死亡率、极低自然增长率 原始社会传统型 高出生率、高死亡率、较低自然增长率 奴隶,封建,资本主义初期过渡型 高出生率、低死亡率、高自然增长率 发达国家18世纪中期-19世纪末20世纪初发展中国家20世纪中期- 现代型 低出生率、低死亡率、低自然增长率发达国家发展中国家的部分发达地区人口增长的快慢取决于生产力的发展水平 第二节 人口合理容量自然资源是人类生产生活资料的主要来源 自然资源是有限的:土地。

矿产资源。

森林 环境人口容量的制约因素:资源(成正比)、科技发展水平(成正比)、生活和文化消费水平(成反比)。

人口容量三个特点:临界性。

相对性。

警戒性。

第三节 人口迁移人口迁移的判断:空间位移;变更居住地;永久性 人口迁移的类型(按是否跨越国界):国际迁移、国内迁移人口迁移对迁入地和迁出地的影响迁移原因 特 点 迁移路线二战前 1.殖民主义扩张和资本主义发展 2.地理大发现和新航线开辟 1.从旧大陆到新大陆 2.从已知开发国家到未开发地区 1.洲人到美洲、非洲 2.非洲黑人被贩卖到美洲 3.东亚、南亚人被招工到美洲二战后 各国经济发展不平衡 1.从发展中国家到发达国家 2.定居移民减少,流动工人增加(外籍工人) 1.拉丁美洲人到北美打工2.南亚、南欧、非洲人到西亚打工3.南欧、非洲人到西欧对人口迁出地:减少迁出地人口密度、缓解人口对环境的压力有人才、劳动力的流失对人口迁入地:人口增加,人才的流入,有利于经济发展人口密度增加,人口对环境的压力增加影响人口迁移的因素自然:气候,土壤,水源,地形,资源 经济:发展水平,交通通讯发展政治:政策。

高中地理必修二第一章——人口与环境1.1人口增长模式人口增长:1990年起地球人口超过了60亿(7月11日——世界人口日);世界人口增长曲线——“J”型曲线;自然增长率=出生率-死亡率;人口增长率=人口自然增长率+人口机械增长率类型:“高-高-低”(原始型和传统型人口增长模式)、“高-低-高”(过渡型人偶增长模式)“低-低-低”(现代型人口增长模式)人口增长模式的转变往往取决于“死亡率”的变化。

分布:发达国家大部分属于现代性人口增长模式;发展中国家大部分为过渡型人口增长模式。

1.2 人口合理容量人口爆炸:近100年来世界人口猛增,呈现指数增长的模式;马尔萨斯认为:人口按等比数列增加,生活资料按等差数列增加。

环境的限制性:自然资源的有限性——土地、矿产、水资源以及森林资源等的有限性。

人口合理容量的概念:有效和持续利用资源并获得最大经济效益的情况下,一定地区所容纳的人口数量人口容量:。

环境承载力:。

人口容量的特点:临界性(与人口合理容量进行对比的);相对性和警戒性。

1.3 人口迁移人口迁移的概念:人们变更居住地的空间流动行为。

人口迁移的特点:空间位移(跨越行政边界);居住地的变更;时间限度;人口迁移的分类:国际迁移和国内迁移人口由农村迁到城市是:发达国家历史上和发展中国家当前人口迁移的主要类型。

引起人口迁移的因素:自然生态因素:地形、气候、土壤、水源、环境恶化、自然灾害;经济因素(最重要因素):区域经济发展差异、交通和通信;政治因素:政策、战争等;社会文化因素:文化教育、家庭婚姻、宗教信仰等。

1.4 地域文化与人口文化:人类创造的物质财富和精神财富的总和。

地域文化:一定地域长时期形成的特定文化现象。

外国文化与人口:婚姻(初婚年龄和婚姻的稳定程度)、宗教(一般不反对口人增殖);中国文化与人口:生育:从早婚早育——晚婚晚育;从多育多子——只生一个;职业选择:从“学而优则仕”——“全民皆商”人口流动:从“安土重迁”——“四海为家”。

地理必修2第一章知识点总结第一章人口的变化第一节人口的数量变化(自然增长)一、人口的自然增长:1、总趋势:增长。

2、决定因素:由出生率和死亡率共同决定,自然增长率=出生率-死亡率3、时间差异:不同历史时期,人口数量增长的特点不同。

4、地区差异:人口数量,亚洲最多,非洲次之;人口增长,非洲第一,拉丁美洲次之。

二、人口增长模式及其转变1、类型,划分、特点、判定特点人口增长模式原始型传统型现代型出生率高高低死亡率高低低自然增长率低高低2、转化增长模式若发生改变,一定是死亡率先下降。

3、空间分布发达国家人口增长已进入现代型。

大多数发展中国家还没有完成由传统型想现代型的转变。

总体来看,世界人口增长模式仍处于由传统型向现代型的过渡阶段。

4、我国的人口增长我国目前已基本实现了人口增长模式从传统型想现代型的转变。

第二节人口的空间变化(人口迁移)一、定义:就是一段时间内人的居住地在国际或本国范围内发生改变。

二、分类:1、国际人口迁移时间19世纪以前特点以集团性、大批的移民为主迁出地旧大陆(欧亚非)迁入地新大陆(美洲、大洋洲)原因欧洲的殖民主义扩张;新大陆的开发意义在客观上开发了新大陆、传播了工业文明,也改变了人种的空间分布调整了劳动力空间分布不均的状况二战后从发展中亚非拉等国家流向发达国家,定居移民减少,短期流动的人口增多西欧、北美、西亚、北非等经济发展的地域差异二、国内人口迁移时间流向迁往自然和社农业经济的脆大批迁移会经济条件较弱、频繁的战好的地区争、自然灾害国家有组织、有计划从东部计划经济体有计划、有城市派员支援制、严格的户西部、内地和组织籍管理制度边疆;农民由东部迁往西北和东北内地→沿海;改革开放政自发迁移,山区→平原;策、地区发展流量增大农村→城市;不平衡贫困地区→发影响因素特点古代新中国成立后改革开放前改革开放后达地区;出现大规模“民工流动”三、影响人口迁移的因素1、自然因素:气候、土壤、水和矿产资源2、经济因素:经济发展、交通和通信3、政治、文化等社会因素:政策、社会变革、战争和宗教第三节人口的合理容量一、环境承载力指环境能持续供养的人口数量二、环境人口容量:1、含义:与环境承载力内涵一致2、特点:3、影响因素:资源(最主要)、科技发展水平、文化和生活消费水平4、估计:乐观论未来世界的人口,不会达到环境人口容量的极限值悲观论目前世界人口太多,已经大大超过了地球的环境人口容量中间论认为地球的环境人口容量在100亿左右。

高中地理必修二湘教版知识点总结高中地理必修二知识点第一章人口与环境第一节人口增长模式人口增长模式是指出生率减去死亡率所得到的自然增长率。

某个地区的人口自然增长速度受到生物学规律、经济发展程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教、风俗惯、战争、自然灾害、人口政策等因素的制约。

生产力发展水平是人口增长快慢的根本原因。

人口增长模式分为原始型、传统型、过渡型和现代型。

原始社会的人口增长模式是高出生率、高死亡率、极低自然增长率;农业社会的人口增长模式是高出生率、高死亡率、较低自然增长率;过渡型的人口增长模式是高出生率、低死亡率、高自然增长率;现代社会发达国家的人口增长模式是低出生率、低死亡率、低自然增长率。

人口问题包括老龄化问题和人口增长过快问题。

老龄化问题会导致劳动力短缺和社会负担加重,解决措施包括鼓励生育、吸引移民和健全社保。

人口增长过快问题会给资源环境带来巨大压力,解决措施包括计划生育、发展生产力和转变生育观念。

第二节人口合理容量自然资源是人类生产生活资料的主要来源,但自然资源是有限的,包括土地、矿产资源、森林和淡水。

环境人口容量的制约因素包括自然资源、科技发展水平、受教育水平和生活和文化消费水平。

人口容量有三个特点,即临界性、相对性和警戒性。

人口环境承载力是指一定时期某一地域能够维持抚养的最大人口数量,而人口合理容量是所能持续供养的人口数量,应该小于人口承载力。

第三节人口迁移人口迁移对特定地区的人口数量有影响,但对全球总人口没有影响。

人口迁移的判断需要满足三个要素,即空间位移、变更居住地和永久性。

人口迁移的类型包括国际迁移、国内迁移,以及从农村到城市、从城市到农村等。

人口迁移对迁入地和迁出地都有影响,包括利和弊。

影响人口迁移的因素包括自然因素和经济因素,其中经济因素越来越重要。

政治、社会和人口迁移是影响城市发展的重要因素。

在政治方面,国家政策、战争和政治中心的变更都会对城市产生影响。

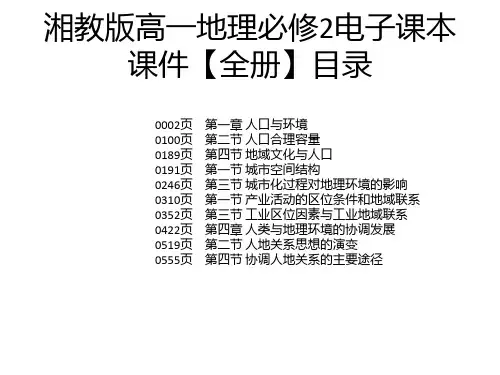

湘教版高中地理必修2课程目录与教学计划表

教材课本目录是一本书的纲领,是教与学的路线图。

不管是做教学计划、实施教学活动,还是做复习安排、工作总结,都离不开目录。

目录是一本书的知识框架,要做到心中有书、胸有成竹,就从目录开始吧!

课程目录教学计划、进度、课时安排

第一章人口与环境

第一节人口增长模式

第二节人口合理容量

第三节人口迁移

第四节地域文化与人口

第二章城市与环境

第一节城市空间结构

第二节城市化过程与特点

第三节城市化过程对地理环境的影响

第三章区域产业活动

第一节产业活动的区位条件和地域联系

第二节农业区位因素与农业地域类型

第三节工业区位因素与工业地域联系

第四节交通运输布局及其对区域发展的影

响

第四章人类与地理环境的协调发展

第一节人类面临的主要环境问题

第二节人地关系思想的演变

第三节可持续发展的基本内涵

第四节协调人地关系的主要途径总复习。

完整版)高中地理必修二知识点归纳第一章人口与环境第一节人口增长模式人口增长可以通过出生率减去死亡率得出自然增长率。

某个地区的人口自然增长速度受到生物学规律的制约,同时也受到经济发达程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教、风俗惯、战争、自然灾害、人口政策等因素的影响。

不同时期的人口增长模式具有不同的特点。

原始社会的人口模式是高出生率、高死亡率、极低自然增长率。

奴隶、封建和资本主义初期的传统型人口模式也是高出生率、高死亡率、较低自然增长率。

发达国家在18世纪中期到19世纪过渡型的人口模式是高出生率、低死亡率、高自然增长率。

而20世纪中期到现在的现代型人口模式则是低出生率、低死亡率、低自然增长率。

发展中国家的部分发达地区也呈现出类似的模式。

人口增长的快慢取决于生产力的发展水平。

第二节人口合理容量自然资源是人类生产生活资料的主要来源,但是自然资源是有限的,包括土地、水、森林、矿产资源等。

环境人口容量的制约因素包括资源、科技发展水平、对外开放程度以及生活和文化消费水平等因素。

人口容量具有临界性、相对性和警戒性三个特点。

第三节人口迁移人口迁移的判断可以通过空间位移、变更居住地以及长期性来确定。

人口迁移是人口移动的一种形式,是指人们变更定居点的空间流动行为。

根据人口迁移空间范围的不同,人口迁移可以分为国际迁移和国内迁移。

由于社会发展的大趋势是城市化和劳动力由第一产业向第二、三产业转移,因此农村到城市的人口迁移是发达国家历史上和发展中国家当前人口迁移的主要类型。

人口迁移对迁出地和迁入地都会产生影响。

对于迁出地来说,人口密度减少,人口对环境的压力也会减轻,但同时也会出现人才和劳动力的流失。

对于迁入地来说,人才的流入和提供廉价劳动力有利于经济发展,但同时也会导致人口密度增加和人口对环境的压力增加。

引起人口迁移的因素包括自然生态因素、经济因素、政治因素以及社会文化因素。

其中,地区间经济发展水平的差异、城市化、区域开发和大型工程建设等是引起人口迁移的重要原因。

精心整理2016高一必修二地理作业本答案高一必修2地理作业本答案:第一章人口与环境第一节人口增长模式到 第二节人口合理容量.(1)近万年100年30年15年12年12年(2)越来越短加快2.D3.C.B5.B6.C.(1)左:资源、环境右:临界性、相对性、警戒性(2)影响人口容量的因素不是一成不变的。

如自然资源,它的现有总数并不确定,而且随着社会经济发展水平的提高和科学技术的进导的特点(3)D(4)B(5)三峡工程大移民(6)政治可持续环境承载力(7)积极推动了城市的社会经济发展,同时给城市环境造成了巨大的压力。

(从有利和不利两个方面回答)第四节地域文化与人口1.C2.18.B19.A20.A21.B22.B23.D24.C25.B26.(1)1850年1.8%(2)③高出生率、低死亡率和高自然增长率(3)A(4)A自然增长率(出生率与死亡率之差)一直为正值,但数值减小27.(1)人口老龄化D(2)从农村到城市、从经济欠发达地区到发达地区(3)国际美国经济发达育(下降率虽然并不高,但由于人口基数大,每年净增人口依然很多;由于经济发展较快,经济活力强,吸引了大量外来流动人口,造成东部地区人口密度增加。

高一必修2地理作业本答案:第二章城市与环境第一节城市空间结构1.A2.C3.D4.D5.D6.C7.D8.A9.C10.C11.B12.C13.D14.B15.D16.B17.D 18.A19.D20.C21.A22.(1)ACC的服务范围半径最小层;(5)D第二节城市化过程与特点1.B2.C3.D4.A5.D6.A7.B8.B9.A10.D11.C12.A13.B14.D15.D16.B17.B 18.B19.(1)ab(2)起步早,城市化水平高,出现逆城市化现象。

(3)社会经济20.(1)A(2)C(2)产生废渣、废水、废气。

(3)①利用该厂的废渣在附近建一个矿渣水泥厂或砖厂,变废为宝;②建一个废水处理厂;③在厂区多种一些夹竹桃、月季、丁香等能吸收有毒气体的植物。

第一章人口与环境第一节人口增长模式(一)【学习目标】1.了解世界人口数量增长的特点及其原因2.学会计算人口自然增长率3.学会利用相关资料,综合分析人口数量变化特征及人口问题【课前预习】历史轨迹:呈“”形曲线, 国家的人口增长左右着世界的人口增长世界人口增长衡量指标: (等于和之差)影响因素:根本因素是【课堂探究】1.中国人口增长:阅读下列材料,分析20世纪70年代前后影响我国人口增长的主导因素分别是什么?中国不同的历史时期人口增长的特点各不相同,大致可分成三个阶段:旧中国几千年间,因为社会经济发展缓慢,人口增长不快;新中国成立以来,人口增长迅速;20世纪70年代以来,因为计划生育,人口增长速度下降,过去的30年中少生了几亿人口,使“世界60亿人口日”的到来时间推延了近4年,但因人口基数大,每年净增加的人口1400万,居世界第一位。

2.世界人口的增长特点:从历史发展来看,社会经济的持续发展,世界人口数量变化总趋势是持续增长的,但不同历史时期,人口增长的特点是不相同的。

请结合下图分析不同社会历史时期世界人口增长的不同特点和原因。

3.根据P3表格资料,计算2000年埃及和日本两国的人口自然增长率和自然增长的人口数。

国家人口自然增长率(﹪)自然增长人口数(万)埃及日本4.由上题结果,我们能不能得出以下结论:一个国家或地区在某段时间内人口自然增长率高,自然增长的人口数就一定多?为什么?5.阅读P3活动,探究为什么发达国家人口自然增长率低,发展中国家人口自然增长率高?【教师点拨】人口的增长包括自然增长和机械增长,自然增长是用自然增长率来衡量的。

影响人口自然增长的因素有很多:包括生产力发展水平(社会经济发展状况)、生育观点、计划生育政策等,但起决定作用的还是生产力发展水平。

生产力发展水平很高和很低的情况下,人口的自然增长都很慢,生产力水平较高(能解决温饱问题和医治一般疾病的情况下),人口自然增长率高,人口发展快。

【金典例题】例1 。

阅读下列材料,回答问题。

材料一2008年6月10日,中国优生优育协会会长秦新华在上海表示:因为我国大力推行计划生育和优生优育等政策,当前我国人口自然增长率已降到1%以下;但我国人口增长的势态不容乐观,人口数量仍以每年800万到1 000万的速度增长,新生儿每年出生1 600万到2 000万。

材料二我国部分地区某年的人口资料图(1)图示省、市、自治区中,死亡率最高的是,最低的是。

(2)图示各省、市、自治区中,每年净增加人口最多的是,最少的是。

(3)上海的出生率比北京高,而自然增长率却比北京低,其原因是。

(4)对比人口出生率与自然增长率的地区差异性,说明经济发展水平与人口出生率的关系是。

经济发展水平与人口自然增长率的关系是。

解析:(1)自然增长率=出生率—死亡率,图中已经给定自然增长率和出生率的信息,由此能够求出死亡率。

(2)净增人口数等于人口总数与自然增长率之积,江苏省虽然自然增长率比西藏和宁夏低,但人口总数多得多;上海人自然增长率为负数,人口出现负增长。

(3)上海老年人口多,死亡率高。

(4)从图中信息能够看出出生率、死亡率与社会经济发展水平都是负相关。

答案:(1)上海宁夏(2)江苏上海(3)上海老年人口偏多,人口老龄化严重,导致人口死亡率较高(4)经济发达地区人口出生率较低,经济欠发达地区人口出生率较高经济发达地区人口自然增长率较低,经济欠发达地区人口自然增长率较高【课后提升】一.单项选择:1. 产业革命前,世界人口增长缓慢,从根本上说是因为()A.各国实施控制人口的政策B.生产力水平低C.人口死亡率高D.自然灾害和战争频繁2.因人口老化、年轻人不愿多生育,新加坡政府1984年创立了官方婚介机构——社会发展部,并鼓励生育。

下列哪些现象是由人口老龄化引起的 ( )①国防兵力不足②劳动力过剩,失业人口增加③养老费增加④经济发展加快A.①②B.②③C.③④D.①③3.下图中①②③④表示四个国家的人口出生率和人口死亡率,其中人口自然增长率最高的是()A.①B.②C.③D.④读“不同国家人口增长示意图”,回答4--6题。

4.与当前我国人口增长状况相似的类型是()A.①B.②C.③D.④5..图中国家类型④所反映的主要问题是()A.人口老龄化严重,社会负担过重B.少年儿童比重大,就业压力过大C.城市人口比重大,劳动力过剩D.人口总数太少,劳动力严重缺少6.当前世界人口自然增长率最高与最低的大洲分别是()A.亚洲与欧洲B.非洲与欧洲C.欧洲与拉丁美洲D.亚洲与大洋洲二.综合题:7.下表数据资料回答问题:年龄0—14 15—19 60岁以上总计甲人口数200 550 250 1000死亡率0.5 0.6 2乙人口数350 600 50 1000死亡率0.8 0.7 2.2(1)表中空白处分别填出甲乙两地区总人口死亡率,甲为________ , 乙为__________。

(2)分年龄组死亡率甲组比乙组_______(“高”或“低”);总人口死亡率甲组比乙组______(“高”或“低”)。

产生上述反差现象的原因是______ _____________。

(3)人口增长与乙类国家类型相似的国家是()A.新加坡B.美国C.印度D.德国(4)世界人口问题主要是由_______(甲、乙)类国家形成的,其原因是庞大的________ 和较高的________,使世界人口增长很快。

8.读“上海市人口出生率、死亡率及自然增长率图”和“1982年与1996年上海市人口年龄构成比较图”,回答下列问题5.04.03.02.01.0-1.0出生率然增长率亡率自死(1)20世纪50年代,上海市人口出生率和自然增长率均________,自国家推行________措施以后,1975年人口自然增长率降到________左右,1992年人口自然增长率出现________。

(2)1996年与1982年相比,上海市0~14岁人口在总人口中所占比重趋于________,65岁及以上人口所占比重趋于________,这表明上海人口年龄构成已出现________的趋势。

第一节人口增长模式(二)【学习目标】1.理解三种人口增长模式的特点及相关的人口问题2学会利用相关资料,综合分析人口模式特征及地区分布人口增长模式“高—高—低”“高—低—高”“低—低—低”原始型传统型过渡型现代型特点出生率死亡率自然增长率极低较低人口增长极为缓慢快速增长零增长或负增长人均寿命逐渐增长时间进程采猎时期农业文明时期工业文明时期新技术革命时期,当前主要是发达国家原因采集、狩猎经济,生产力水平极为低下以手工劳动为基础的自然经济工业化生产使生产力水平明显提升,医疗卫生事业迅速发展,粮食产量大幅度增加现代科学普及和医疗卫生进步,人类生活水平提升,生育观点和生育行为变化生产力水平持续增长地区分布热带原始森林等地区的落后民族较落后的发展中国家或地区绝绝大部分发展中国家或地区主要分布在发达国家和部分发展中国家(如韩国、新加坡等)【课堂探究】1.读人口模式转变图(右图)探究下列问题:(1)人口增长类型发生转变的根本原因是?(2)人口发展由原始型向传统型转变时的主要变化是?(3)传统型向过渡型转变时的主要变化是?(4)过渡型向现代型转变时的主要特点是?2.结合教材P4—5活动题表格分析:(1)唐代妇女的平均初婚年龄是多少?比我国当代妇女法定初婚年龄大还是小?(2)初婚年龄与人口出生率有什么关系?(3)我国提倡晚婚晚育,对控制人口数量有什么作用?3.人口年龄结构一个国家或地区人口增长模式所处的阶段和类型,会影响这个国家或地区的人口年龄结构。

人口年龄结构是指不同年龄的人口在总人口中的分布状况和比例关系。

可分为年轻型、成年型、老年型,能够用人口年龄结构金字塔直观显示。

“人口年龄结构金字塔图”读上述材料,填写下表:年轻型人口结构老年型人口结构人口增长类型结构特点人口问题影响利:劳动力充足弊:资源、环境、社会压力大利:资源、环境、社会压力小有利于经济积累弊:劳动力不足国防兵力不足养老社会负担过重解决办法【教师点拨】人口增长模式是由出生率、死亡率和自然增长率三者相结合而形成的人口再生产特征的类型划分。

它与一定的社会生产力发展水平相结合,生产力发展引起的自然社会和经济的变化,决定了人口出生率和死亡率的变化,所以人口增长的快慢,归根结底取决于生产力的发展水平。

一方面生产力分布的地区差异,决定了世界范围内不同国家人口发展模式的差异,人口模式的差异会产生不同的人口问题;另一方面,从历史发展的时间线索来看,因为生产力的持续发展,人口增长模式也持续的发生转变。

【金典例题】例. 如图为三个区域的人口统计图。

读图回答(1)—(2)题。

(1)a、b区域的人口再生产类型分别属()A.现代型和过渡型B.原始型和传统型C.现代型和传统型D.传统型和过渡型(2)影响c区域人口自然增长率的主要因素有()①经济发展水平较高②人口受教育水平较低③医疗卫生水平较低④人们的生育意愿较低A.①②B.①④C.②③D.③④解析:(1)a高出生率、高死亡率、较低自然增长率为传统型;b高出生率、低死亡率、高自然增长率为过渡型。

(2)从图中能够看出c低出生率、低死亡率、低自然增长率为现代型,经济发展水平较高,医疗卫生水平较高,人们受教育水平较高,生育观点发生很大变化。

答案:(1)D (2)B【课后提升】一.单项选择:下表是X、Y两国人口数据表,分析并完成1-3题。

1.具有X国人口状况特征的国家多分布于()A.欧洲 B.大洋洲C.非洲 D.北美洲[来:]2.Y国可能分布在()A.欧洲 B.大洋洲[来C.非洲 D.北美洲3.造成X、Y两国人口自然增长率悬殊的最主要原因是()A.经济条件 B.气候条件C.历史条件 D.地形条件中新网2008年2月29日电国务院副总理、全国老龄工作委员会主任回良玉在全国老龄工作委员会全体会议指出,中国60岁及以上老年人口2007年底已达到1.53亿人,占总人口的11.6%。

快速发展的人口老龄化,已经并将进一步成为影响中国经济社会发展的重大战略问题。

读“某年我国部分省(市)65岁及以上老年人口比重示意图”,回答4~5题。

4.已经进入人口老龄化的省(市)有()A.沪、苏B.青、辽C.鄂、陕D.甘、贵5.上述省(市)先期进入老龄化社会的原因主要有()A.自然条件优越B.社会经济落后C.水陆交通方便D.妇女受教育水准高二.综合题:6. 读人口再生产类型转变示意图和部分国家人口出生率、死亡率和自然增长率表,回答相关问题。

(14分)(1)C 阶段人口再生产的特点是: , , ,属人口再生产类型的“型”阶段。

(2)对照表中数据,尼加拉瓜、中国分别处于图中的 、 (填写字母)阶段,就人口再生产类型来说,韩国是典型的 型,其特点是 、 、 ;我国因为大力展开 工作,人口增长速度转变较 ,当前人口再生产类型已属于“________”型。