第三章第三节 地貌灾害

- 格式:ppt

- 大小:2.38 MB

- 文档页数:56

重庆地貌重庆地貌地貌是构成⾃然环境的主导因素之⼀,是⼈类赖以⽣存、⽣产的基本条件。

地貌不仅影响着⾃然环境中⽔⽂、⽓候、⼟壤等要素的空间分布及演化,⽽且直接或间接地制约着社会和经济的发展。

地貌也是⼀项在可持续发展战略⽅针的指导下,协调环境、⼈⼝、资源关系的重⼤研究课题。

本章就重庆地区的地貌基本特征、成因及其发育史作扼要论述。

第⼀节地貌基本特征重庆市地处我国四川盆地东部,属我国陆地地势第⼆级阶梯。

东北部雄踞着⼤巴⼭地;东南部斜贯有巫⼭、⼤娄⼭等⼭脉;其西为红⾊⽅⼭丘陵;中部主要为低⼭与丘陵相间排列的平⾏岭⾕类型组合。

综观全市地貌结构,有下列特征:⼀、地貌类型复杂多样,以⼭地为主从表3-1可知,重庆地貌形态类型可分为中⼭、低⼭、丘陵、台地、平原等五⼤类。

中⼭、低⼭⾯积达24136㎞2,占全市总⾯积的75.9%;丘陵⾯积为10426㎞2,占17%;平原⾯积仅1971㎞2,占2.39%,构成以⼭地为主的地貌形态类型组合特征。

表3—1重庆市地貌形态类型⾯积统计表类别平原缓丘低丘中丘⾼丘台地低⼭中⼭总计⾯积(㎞2) 1970.75 393.69 3735.21 4585.86 5839.86 2943.36 19876.17 4259.61 82334.93 百分⽐ 2.39 0.09 4.53 5.56 7.09 3.57 24.14 51.72 100.00中⼭主要分布于重庆市的东北部和东南部,前者为由巴⼭、旗杆⼭、帽含⼭、天⼦⼭、墨紫⼭、龙池⼭、磨盘⼭、天池⼭等组成⼤巴⼭地,是重庆与陕西、湖北的界⼭;⼭脊线因受地质构造控制,由北西向逐渐转向近东西向呈弧形平⾏伸展;⼭岭海拔均在1500m以上,其中巫⼭县、巫溪县交界处的天池⼭主峰阴条⼭⾼达2793.8m,成为重庆市的最⾼⼭峰。

巫⼭、⼤娄⼭⼭系构成重庆市东南边缘⼭地,是重庆与鄂、湘、黔的界⼭,主要有⽅⽃⼭、七曜⼭、巫⼭、普⼦⼭、⼋⾯⼭、⾦佛⼭等⼭脉,以⾦佛⼭风吹岭海拔2251m为最⾼,⼭脊线多呈北东—南北向伸延,其北穿越长江与⼤巴⼭地交汇于巫⼭县境内, 形成以巫⼭为扇顶,向西作扇形张开展布的地貌结构特征。

《第四纪地质学与地貌学》章节笔记第一章:导论一、第四纪地质学与地貌学概述1. 第四纪的概念第四纪是地质历史上最新的一个纪,根据国际地层委员会的定义,始于约258万年前,即上新世/更新世界限(Pliocene/Pleistocene boundary),一直延续至今。

这一时期以频繁的气候波动、大陆冰川的周期性进退、海平面的升降以及生物特别是人类的出现和发展为特征。

2. 第四纪地质学与地貌学的研究对象第四纪地质学主要研究内容包括:- 第四纪地层的划分、对比和成因分析;- 第四纪环境演变,包括气候变迁、海平面变化、生物地理分布等;- 第四纪沉积物的特征及其形成环境;- 第四纪地质事件,如火山活动、地震、滑坡等。

地貌学的研究内容包括:- 地表形态的分类和描述;- 地貌的形成机制和演化过程;- 地貌与气候、地质构造、生物活动等外部因素的相互作用;- 人类活动对地貌的影响。

3. 第四纪地质学与地貌学的研究意义- 提供地球表层演化历史的重要信息,帮助理解地球系统的动态变化;- 为矿产资源、水资源、土地资源的合理开发利用提供科学依据;- 在地质灾害防治、环境保护和生态建设等领域发挥重要作用;- 为预测未来环境变化和应对全球气候变化提供理论基础。

二、第四纪地质学与地貌学的研究内容与方法1. 研究内容(1)第四纪地层的划分与对比- 地层划分的基本原则和方法;- 地层对比的标志和手段;- 地层序列的建立和区域对比。

(2)第四纪气候变迁- 第四纪气候变迁的周期性和不稳定性;- 气候变迁的驱动机制和全球气候模型;- 气候变迁的地质证据和生物证据。

(3)第四纪生物群及其演化- 第四纪生物群的组成和特征;- 生物群演化与气候变迁的关系;- 人类起源和演化的地质背景。

(4)第四纪地质作用与地貌类型- 第四纪地质作用的类型和特点;- 地貌类型的分类和成因分析;- 地质作用与地貌演化的相互关系。

(5)各类地貌的发育过程与影响因素- 河流地貌、冰川地貌、风沙地貌、岩溶地貌、黄土地貌和海岸地貌的发育特征;- 地貌形成的外部因素和内部过程;- 地貌演化的动力机制。

第三章常见自然灾害的成因与避防1.热带气旋中心附近最大平均风力达12级及以上时,就形成台风。

台风来临前,注意收听天气预报;台风来临时,尽量不要外出;台风袭击时,注意躲避。

2.由强冷空气迅速入侵造成大范围的剧烈降温,并伴有大风、雨雪、冻害等现象,称作寒潮。

接到警报后注意防寒保暖,采取防霜冻、冰冻等防寒措施。

3.干旱灾害是指降水显著低于多年平均水平,且出现供水能力不足,并对生态系统和人类生产、生活造成损害的现象。

应采取技术、工程、生物、管理等措施积极抗旱。

4.地质灾害主要包括地震、滑坡和泥石流等。

防灾减灾主要包括灾害监测、灾害防御、灾害救援与救助、灾害恢复等手段。

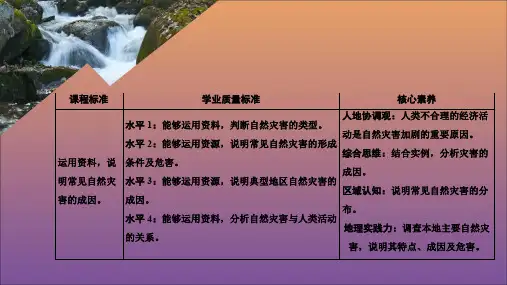

学习本章内容,能够运用地理工具,观察、识别、描述一些自然灾害现象;具备一定的运用考察、实验、调查等方式进行科学探究的意识和能力(地理实践力)。

能够运用基础知识,说明一些自然灾害现象之间的关系和变化过程(综合思维)。

能够在一定程度上合理描述和解释特定区域的自然灾害现象,并说明其对人类的影响(区域认知、人地协调观)。

与本章知识相关的名校及专业《中国大学及学科专业评价报告(2017—2018)》大气科学类专业大学排名排名学校名称星级1 南京信息工程大学★★★★★2 南京大学★★★★3 北京大学★★★★4 兰州大学★★★5 中山大学★★★6 中国海洋大学★★★7 中国科学技术大学★★★与本章知识相关的名人及职业第一节常见自然灾害及其成因第1课时地质地貌灾害课标内容核心素养目标运用资料,说明常见自然灾害的成因。

1.具备一定的运用考察、调查等方式进行科学探究的意识和能力。

【地理实践力】2.能够通过区域分布图,了解世界火山地震带的分布和我国地质灾害严重区域。

【区域认知】3.通过分析地质灾害的关联性,说明地质灾害的变化过程。

【综合思维】4.正确对待地质灾害的发生,树立预防为主、监测预报的思想观念。

【人地协调观】知识清单一自然灾害1.定义:主要由自然界异常变化引起的,对人类生命财产与生存环境造成危害的事件或现象。