抗真菌药物的作用机制及耐药性

- 格式:ppt

- 大小:1.45 MB

- 文档页数:35

抗真菌药物分类和指南推荐背景介绍真菌是一种可以在人体中寄生并引起疾病的微生物。

对于真菌感染疾病,主要是通过抗真菌药物来进行治疗。

抗真菌药物是指对真菌有杀菌和抑制菌株作用的药物,通常分类为多种类型。

抗真菌药物的应用不仅在医学领域中,也在农业、养殖、食品加工等领域中得到应用。

因此,这篇文章旨在简要介绍抗真菌药物的分类和指南,帮助读者更好地了解抗真菌药物。

抗真菌药物分类多酚类抗真菌药物多酚类抗真菌药物的作用机制是能够结合细胞膜内的人体脂质,从而破坏真菌膜结构,进而抑制和杀死真菌。

该类药物包括:聚霉素B、土霉素B、氧氟沙星等。

光致异构类抗真菌药物光致异构类抗真菌药物的作用机制是能够与真菌细胞膜上的色素分子结合,在可见光的照射下进行异构化反应,进而破坏真菌细胞膜结构的药物。

该类药物包括:光动力疗法等。

三唑类抗真菌药物三唑类抗真菌药物主要针对厌氧菌白色念珠菌、曲霉菌、青霉菌等真菌,能够干扰真菌细胞膜的人体脂质组成,进而导致真菌细胞死亡。

该类药物包括:氟康唑、伊曲康唑、克霉唑等。

多肽类抗真菌药物多肽类抗真菌药物主要针对抗药性真菌的治疗,包括曲霉菌和白色念珠菌等,该类药物性质温和,副作用较小。

该类药物包括:庆大霉素B、卡泊芬净等。

其它抗真菌药物除了上述四种抗真菌药物之外,还有一些其它类型的抗真菌药物,如:尼吉霉素、伏立康唑、硫唑嘌呤、甲硝唑等。

抗真菌药物指南推荐在使用抗真菌药物时,需要根据真菌种类以及患者身体状况等因素来选取合适的药物,并遵照医嘱来进行开药和用药。

下面是一些常见的抗真菌药物指南推荐:1.抗真菌药物使用时应避免过长或过大剂量的应用,尤其是对于必需使用的药物,应尽量控制药量,避免出现耐药性问题。

2.每种抗真菌药物都有自己特点和适应症,因此应该根据真菌的敏感情况、病情严重程度、患者年龄、体重、肝肾功能及其他疾病状况等个体化选药,避免不必要的药物浪费和对身体的不必要损伤。

3.抗真菌药物应按时规律使用,不可中断或随意停药,一旦停药不仅容易导致治愈失败,而且还容易出现药物耐受和抗药性问题。

抗真菌耐药性的全球问题:流行、机制与管理黄郑雨【摘要】所有严重的真菌感染都需要适当的抗真菌治疗才能取得成功.目前只有少数几类抗真菌药物可用.单一药物耐药性和多药耐药性严重妨碍了对病人的治疗.念珠菌和曲霉的唑类药物耐药是临床上最大的挑战之一,其次是念珠菌属(尤其是光滑念珠菌)的棘白菌素耐药和多药耐药.农业衍生的耐唑烟曲霉以及多重耐药耳道白色念珠菌的出现和传播给人类健康带来了新的威胁.耐药的分子机制在不太敏感菌株中自然发生,并在敏感菌株中快速获得.耐药机制包括药物与靶标相互作用的改变,药物外排泵介导降低细胞内药物浓度,以及与生物膜相关的通透性屏障.虽然耳道念珠菌天生多药耐药,但其它菌株通常通过逐步选择耐药机制而产生多药耐药性.药物处理引起的细胞应激反应促进了细胞的适应,从而导致细胞耐药性的出现.控制耐药性的举措包括有效的抗真菌药物管理计划,快速真菌诊断,治疗药物监测和临床干预.开发更好的诊断工具和有针对性地使用抗真菌药物的策略,对于保持药物效力至关重要.【期刊名称】《国外医药(抗生素分册)》【年(卷),期】2018(039)005【总页数】8页(P前插1-前插2,357-362)【关键词】耐药性;流行;机制;管理【作者】黄郑雨【作者单位】西南大学药学院,重庆400715【正文语种】中文【中图分类】R978.51 前言真菌病原体可引起危及生命的侵袭性疾病(如真菌血症、脑膜炎、肺炎)、严重的慢性疾病(如慢性肺曲霉菌病、过敏性支气管肺曲霉菌病)和复杂的慢性呼吸道疾病(如哮喘、慢性阻塞性肺病)。

这些病原体还会引起反复感染,如口腔和阴道念珠菌病。

病人的免疫抑制是罹患侵袭性真菌感染的重要原因。

这些感染常伴随高死亡率,成功的临床治疗效果需要早期诊断和有效的抗真菌治疗。

然而,抗真菌药物的选择很少,治疗侵袭性疾病的药物仅限于唑类化合物、棘白菌素、多烯类和氟胞嘧啶。

过去的十年,毒性较小药物的开发为抗真菌预防使用和疾病治疗做出了贡献,然而这反过来又导致了耐药性的增加。

利奈唑胺耐药标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述利奈唑胺是一种广谱抗真菌药物,常用于治疗念珠菌感染等真菌性疾病。

然而,随着利奈唑胺的广泛应用,利奈唑胺耐药现象逐渐显现,严重影响了该药物的疗效和临床治疗效果。

为了更好地规范利奈唑胺的使用和防止耐药性的进一步扩散,制定利奈唑胺耐药标准显得尤为重要。

本文将就利奈唑胺耐药标准的重要性、制定原则以及未来的发展方向进行深入探讨,旨在为利奈唑胺的合理应用和管理提供参考。

1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将针对利奈唑胺耐药标准这一课题进行概述,介绍利奈唑胺的作用机制和应用范围,以及利奈唑胺耐药现象的发展和影响。

同时,阐述本文的目的和意义,引导读者对该主题有一个整体的了解。

在正文部分,将进一步探讨利奈唑胺的作用机制和应用范围,分析利奈唑胺耐药现象的发展和影响,重点讨论利奈唑胺耐药标准的重要性和制定原则。

通过各种文献资料和研究成果,全面深入地分析利奈唑胺耐药的现状和问题,提出解决问题的思路和方法。

在结论部分,对本文进行总结,强调利奈唑胺耐药标准的必要性和意义,并展望未来利奈唑胺耐药研究的方向和挑战。

同时,提出未来利奈唑胺耐药标准的改进建议,为进一步完善利奈唑胺耐药标准提供参考和指导,促进相关领域的进一步发展和进步。

1.3 目的本文旨在系统地探讨利奈唑胺耐药标准的重要性和制定原则,旨在加深对利奈唑胺耐药现象及其对临床应用的影响的理解。

通过对利奈唑胺耐药标准的重要性进行分析和探讨,我们可以更好地指导临床医生在使用利奈唑胺时的决策,减少耐药性发展的风险,提高治疗效果。

同时,在制定利奈唑胺耐药标准的原则方面,本文旨在为相关研究人员提供指导,确保标准的科学性、严谨性和可操作性,从而为今后的利奈唑胺耐药研究和临床应用提供有益的参考依据。

2.正文2.1 利奈唑胺的作用机制和应用范围利奈唑胺是一种广谱抗真菌药物,其作用机制主要是通过抑制真菌细胞壁的合成而发挥抗真菌活性。

抗真菌药物知识点总结真菌是一类微生物,在自然界与人类生活中广泛存在。

在某些情况下,真菌可以引起感染和疾病,需要使用抗真菌药物进行治疗。

抗真菌药物是一类针对真菌感染的药物,可以有效抑制真菌的生长和繁殖。

本文将对抗真菌药物的知识点进行总结,包括抗真菌药物的分类、药理学、治疗原则以及常见的抗真菌药物等内容。

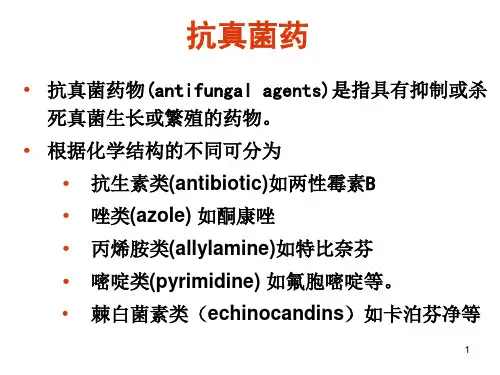

一、抗真菌药物的分类抗真菌药物可以按照其作用机制、化学结构和临床应用等方面进行分类。

按照作用机制的不同,抗真菌药物可以分为以下几类:1. 抑制真菌壁合成的药物:这类药物可以抑制真菌细胞壁的合成,从而导致真菌细胞的死亡。

常见的抑制真菌壁合成的药物有伊曲康唑、咪康唑等。

2. 抑制真菌细胞膜合成的药物:这类药物可以抑制真菌细胞膜的合成,影响真菌的细胞结构和功能,导致真菌细胞的死亡。

常见的抑制真菌细胞膜合成的药物有酮康唑、酮康唑等。

3. 抑制真菌核酸和蛋白质合成的药物:这类药物可以抑制真菌的核酸和蛋白质合成,从而影响真菌的生物活性,导致真菌细胞的死亡。

常见的抑制真菌核酸和蛋白质合成的药物有氟胞嘧啶、利巴韦林等。

4. 其他抗真菌药物:除了上述几类抗真菌药物外,还有一些其他种类的抗真菌药物,包括拟对生物药物、抗真菌多肽药物等。

二、抗真菌药物的药理学抗真菌药物的药理学是研究抗真菌药物在机体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程,以及抗真菌药物的药效学和毒性学等方面的知识。

抗真菌药物的药理学知识对于临床应用和用药安全至关重要。

1. 药物的吸收:抗真菌药物可以经口、静脉、肌肉等途径给药,吸收机制多种多样。

一般来说,抗真菌药物在胃肠道内有一定的吸收,但不同药物的吸收率和速度有所不同。

2. 药物的分布:抗真菌药物在机体内的分布受多种因素的影响,包括蛋白结合率、组织分布率、脂溶率等。

抗真菌药物的分布特点直接影响其在机体内的药效及安全性。

3. 药物的代谢:抗真菌药物在机体内可以发生代谢作用,其代谢产物可能会影响药物的药效和毒性。

抗真菌药物的代谢途径和代谢产物对于药物的研究和临床应用有重要意义。

抗微生物药名词解释抗微生物药是用于治疗细菌、真菌、病毒和寄生虫等微生物感染的药物。

以下是关于抗微生物药的一些常见名词解释。

1. 抗生素:抗生素是治疗细菌感染的药物,可以通过杀死细菌或抑制其生长来治疗感染。

抗生素可以根据它们的作用机制分为多个类别,包括青霉素、四环素、氨基糖苷类等。

2. 抗真菌药物:抗真菌药物用于治疗真菌感染,包括念珠菌、白色念珠菌、肺曲霉病等。

抗真菌药物可以通过杀死真菌或阻止其生长来治疗感染。

3. 抗病毒药物:抗病毒药物用于治疗病毒感染,包括流感病毒、艾滋病毒等。

抗病毒药物可以通过干扰病毒的复制和传播来减轻感染的严重程度。

4. 抗寄生虫药物:抗寄生虫药物用于治疗由原虫、线虫、蠕虫和虱子等寄生虫引起的感染,如疟疾、血吸虫病、衣原体感染等。

抗寄生虫药物可以通过杀死寄生虫或阻止其生长来治疗感染。

5. 抗菌谱:抗菌谱指抗微生物药物对不同微生物的抗菌活性范围。

广谱抗菌药物可以同时对多种细菌起作用,而窄谱抗菌药物则只对特定菌株有效。

6. 耐药性:耐药性是指微生物对抗微生物药物产生的抵抗性。

当微生物对抗微生物药物产生耐药性时,原本有效的药物可能无法继续治疗感染。

7. 二重感染:二重感染是指一个人同时感染两种或更多不同的微生物,如细菌和真菌。

二重感染可能导致治疗困难,因为不同的微生物可能对抗微生物药物具有不同的敏感性。

8. 阻断剂:阻断剂用于抑制微生物对抗微生物药物的抗性机制,以提高药物的疗效。

阻断剂可以与微生物产生的酶结合,从而抑制其对抗微生物药物的降解能力。

总之,抗微生物药是一类用于治疗细菌、真菌、病毒和寄生虫感染的药物。

它们可以通过不同的作用机制来杀死或抑制微生物的生长,从而达到治疗感染的目的。

然而,随着微生物对药物的耐药性增加,研发新的抗微生物药物和阻断剂变得愈发重要。

抗真菌药物耐药监测及预警制度简介抗真菌药物耐药性是指微生物对抗真菌药物的治疗效果降低或丧失的现象。

随着抗真菌药物的广泛应用,耐药性问题日益突出。

为了有效监测和预警抗真菌药物的耐药情况,制定抗真菌药物耐药监测及预警制度是非常重要的。

监测和评估- 监测对象:对抗真菌药物耐药性进行监测的对象包括临床病原真菌和环境中的真菌。

- 监测方法:采用标准化的实验方法进行真菌耐药性的监测和评估,包括最小抑菌浓度(MIC)实验、亲和力试验等。

- 监测指标:监测指标主要包括真菌对抗真菌药物的敏感性和耐药性水平,以及对不同抗真菌药物的耐药性谱。

数据收集和分析- 数据收集:建立真菌耐药性数据库,收集和整理全国范围内的监测数据,并与国际数据库进行比对和分析。

- 数据分析:通过统计分析真菌耐药性的时空分布规律,识别耐药性的变化趋势和高耐药区域,为制定针对性的预防和治疗策略提供科学依据。

预警机制和应对策略- 预警指标:根据监测和分析结果,确定抗真菌药物的耐药性预警指标,如超过一定耐药率、出现多药耐药等。

- 预警机制:建立抗真菌药物耐药性的预警机制,包括监测结果的实时更新、预警信息的发布和信息共享等。

- 应对策略:根据预警信息,制定相应的应对策略,包括加强感染控制措施、优化抗真菌药物使用策略、促进研发创新等,以减少抗真菌药物耐药性的发生和传播。

宣传和培训- 宣传意义:通过宣传抗真菌药物耐药监测及预警制度的重要性,增强社会对该问题的关注度。

- 培训措施:开展相关培训,提高医务人员和实验人员对抗真菌药物耐药性监测和评估的能力。

结论抗真菌药物耐药监测及预警制度的建立和实施,对于预防和控制抗真菌药物耐药性具有重要意义。

通过规范化的监测、数据分析、预警和应对策略,有效应对抗真菌药物耐药性问题,提高真菌感染的防治水平。