“停滞”与19世纪欧洲政治思想约翰·密尔论中国

- 格式:doc

- 大小:30.64 KB

- 文档页数:21

《论自由》读书心得体会导读:本文《论自由》读书心得体会,仅供参考,如果能帮助到您,欢迎点评和分享。

写读书心得体会,不仅可以明白书中或文中的内容和主旨,还可以培养明晰的头脑,敏锐的眼光。

下面是带来的《论自由》读书心得体会,欢迎阅读参考。

《论自由》读书心得体会(一) 很薄的一本书,晦涩的长句,让我如同咀嚼一块生硬的糟饼,咽不下吐不出。

密尔对西方自由主义思潮影响甚广,尤其是其名著《论自由》(OnLiberty),更被誉为自由主义的集大成之作,同时也与弥尔顿的《论出版自由》一道,被视为报刊出版自由理论的经典文献。

这部著作的要义能够概括为:只要不涉及他人的利害,个人就有完全的行动自由,其他人和社会都不得干涉;只有当自己的言行危害他人利益时,个人才应理解社会的强制性惩罚。

这就是密尔所划定的个人与社会的权利界限,所以,1903年当严复第一次把《论自由》介绍到中国来时,书名就叫《群己权界论》。

当我看到严复先生所翻译的这个标题,似乎这更是密尔所要表达的主旨。

整本书的建构清晰易懂,完全与其行文资料不同,开章引论,于后三章分述,末章叙述其应用。

在《论自由》一书中,密尔所谓的个人自由是公民自由或社会自由。

这也是他所论自由区别于前人如自然法学派,把自由看作是不依靠于社会,而是独立于社会之外的天赋权利。

在老师在指定书目之前,我便有意地去尝试着去读这本论著,原因在于一次在网络上搜索,《论自由》是新闻传播学必读的课外读物,事实如此,密尔本书的重点也在于第二章——《论思想自由和讨论自由》。

密尔在第二章的末尾总结论证了思想言论自由在认识上的好处,那里有必要摘抄下来,因为这一系列的论证对推动自由主义的发展和传播起了重要作用,并且使他在自由主义思想史上享有很高的声誉。

论证如下:第一,若有什么意见被迫缄默下去,据我们所能确知,那个意见却可能是真确的。

否认这一点,就是假定了我们自己的不可能错误性。

不可能错误性的提出是密尔论证言论自由的重要论据,没有什么不可能错误,故而,任意意见都可能去发布。

第17卷第4期燕山大学学报(哲学社会科学版)Vol 17No 42016年12月JournalofYanshanUniversity(PhilosophyandSocialScienceEdition)Dec.2016自由与压迫之间约翰㊃密尔政治思想中的自由帝国主义赵雨淘(北京大学政府管理学院,北京100871)㊀[收稿日期]㊀2016⁃10⁃18㊀[作者简介]㊀赵雨淘(1991 ),女,河北乐亭人,北京大学政府管理学院硕士研究生㊂[摘㊀要]㊀约翰·密尔作为自由主义的代表人物,同时是一位倡导帝国主义的思想家,是19世纪自由主义思想 转向帝国 的关键人物㊂密尔的帝国理论建立在系统的人性学说和历史哲学之上,通过文明进步学说论证了大英帝国对附属国实行专制统治的正当性㊂这一立场看似自相矛盾,但其实符合密尔思想的深层基调,与其民主理论和自由理论具有深刻关联㊂从帝国问题入手重新审视密尔的政治哲学,可以看出密尔对 民主化时代 的整体焦虑,也暴露了其自由观念的实质意涵及其 消极自由 面向与 积极自由 面向的内在张力㊂[关键词]㊀密尔;帝国主义;文明;自由[中图分类号]D0㊀[文献标识码]A㊀[文章DIO]10.15883/j.13⁃1277/c.20160407007一㊁密尔与 自由帝国 问题历史学家马歇尔曾这样写道: 大英帝国对现代世界的形成产生过巨大的影响, 英国人通过他们的帝国,传播他们的制度㊁文化和语言,当今世界之国家无一不可以视为英国过去或现在的翻版㊂ [1]作为人类历史上第一个全球性霸权,大英帝国称雄世界两个多世纪,以其全方位影响力深刻地塑造了整个现代世界的政治㊁经济㊁文化格局和生活方式,使英国所担纲的欧洲现代文明框架获得了普遍的世界历史意义㊂一方面,这是一个 非正式 的乃至 自由 的帝国:经济自由主义取代了重商主义,英国通过自由贸易输出先进的政治经济模式,不断促进殖民地 文明开化 ;另一方面,这也是一个排外的甚至专制的 帝国 :英国仍控制着诸多附属国,对当地人民施以残酷奴役,其所标榜的自由贸易也最终建立在 炮舰政策 的威吓之下㊂[2]帝国既承载着西方现代文明不断自我张扬的努力,又实现着英国民族国家不断强化的自身利益,兼具自由与压迫的双重面相㊂帝国的兴起也影响了人们对政治秩序与生活方式的思考,使人们日益深刻地认识到不同族群间根深蒂固的差别㊂为了给帝国统治提供道义支持,种族主义与社会达尔文主义思潮蔚然流行㊂[3]同样,自由主义也在英帝国达到鼎盛的同时完成了一次 帝国转向 ㊂18世纪主要的自由派思想家几乎都持反帝国主义态度,不过到了19世纪,以密尔父子为代表的哲学激进主义者将苏格兰启蒙运动的社会发展学说与功利主义相结合,从文明的高度上论证殖民统治不是当地人民的祸害,而是有利于其长远进步的好事;帝国的扩展也不是单纯的权力扩张,而是具有世界历史意义的 文明使命 ㊂他们一面宣扬个体的神圣自由,一面以文明开化之名支持帝国事业,而后者始终与暴力和压迫相伴㊂大英帝国的鼎盛㊁自由主义的高峰与自由主义的 帝国转向 同时展开,成为一种既具历史意义又具政治哲学意义的巨大吊诡㊂作为帝国殖民机构的官员㊁自由主义的大师. All Rights Reserved.第4期赵雨淘㊀自由与压迫之间71㊀与 帝国转向 中的关键人物,这一吊诡集中体现在J㊃S㊃密尔身上㊂密尔长期被视作 自由主义之圣 ,不过其生平与著述中深厚的帝国背景同样不可忽视㊂就生平来看,其父在密尔幼年时就以‘英属印度史“作为其启蒙教材,该书基于欧洲中心主义的线性历史观,将印度斥为蒙昧族群,从而为帝国统治的道德正当性作辩护㊂密尔自17岁起便进入东印度公司任职,积极投入印度的公共治理改革,尤其是在印度大起义后挺身而出,在英国议会为公司据理力争,并随着公司的最终解散而退休㊂就著述来看,帝国主义亦是密尔始终关心的论题㊂在‘代议制政府“中,密尔不忘专辟一章讨论 自由国家对附属国的统治 ,还在全文各处提醒读者,代议制仅适用于欧洲文明国家,野蛮民族不在其列㊂即便在最为鼓吹个性与自由㊁强调 对于他自己 个人是最高主权者 的‘论自由“中,也赫然有这样的段落:这一学说仅适用于能力已经成熟的人们㊂ 我们可以不考虑那些可认为其种族本身还处于未成年时期的社会中的落后状况㊂ 专制体制是一种对付野蛮人的合法统治形式,只要目的是改善他们,所采取的手段也由于实际上实现了这个目的而得到证成㊂ 自由在人们尚未达到能借助它进行平等的讨论而获得改善的阶段以前,在任何状态中都是无法适用的㊂不到这样的阶段,人们假如能有幸找到像阿克巴和查理曼这样的大帝的话,就只要无疑虑地服从㊂[4]8毫无疑问,密尔的理论与大英帝国本身一样,充斥着自由与压迫的驳杂色彩㊂那么,对压迫的纵容与对自由的高扬是否自相矛盾,密尔怎样同时证成这两种态度?帝国主义思想是受到时代局限的偏见,是为帝国统治辩护的理论装置,还是密尔全部关怀与思考中不可分割的组成部分,甚至是潜藏于自由主义历史命运之中的一道难以摆脱的魔咒?帝国㊁文明与自由之间究竟有什么样的关联?二㊁文明与野蛮:密尔论帝国统治的正当性㊀㊀讨论帝国统治的正当性,最先要认识异己民族及其与英国本国的关系㊂作为一个深受浪漫主义影响的自由主义者,密尔采取的既不是边沁式的正统功利主义语言,也不是种族主义和进化论者的遗传决定论语言,而是一套既追求 普遍规律 又关心 特殊性 ,既具欧洲中心主义倾向又有强烈普世主义色彩的复杂学说㊂这一学说从密尔典型的 民族性格 语言出发,依据民族性格确定文明阶段,再根据文明阶段推演出相应的政治形式㊂1.民族性格众所周知,密尔对边沁狭隘的人性学说持批评态度,主张一种更关切人的精神世界㊁更重视个性与多样性的功利理论㊂这种态度同样表现在关于帝国问题的政治 社会学思考中㊂在密尔看来,民族性格之于不同的民族,正如个性之于不同的个人,表征着一个民族在特定的自然地理与历史文化环境中形成的内在特殊性,塑造着该民族的生活态度与生活方式㊂任何政治制度只有通过民族性格才能起作用,不同民族的性格差异如此之大,因而不存在普遍的 世界立法 ,只有对于某一具体民族来说最相宜的政治形式㊂那么,对民族特性的强调是否会固化为种族主义和社会达尔文主义?密尔拒绝了这种流行的思路,斥之为强权的自我粉饰㊂[5]密尔对民族与种族做出区分,指出民族不仅是种族和血统的产物,更是共同政治经历㊁共同感情联结成的集体㊂ 民族性格 更多地受到社会制度㊁习俗㊁文化教养的影响㊂人类在根本上具有共同本性,民族性格不是命定的,更不是一成不变的,它与个性一样可以通过人为的努力加以改良㊂民族性格既是属于某一民族的特性,又有可能向着一个普遍的目标而被塑造;政治制度可能在 各适其性 的基础上 殊途同归 ㊂对密尔来说,这个普遍的目标就是 进步 ,即任一民族在其相应的文明阶段上的提升㊂2.文明阶段密尔重视民族性格的多样性,但并非一个多元主义者,因为不同民族并非在同一个水平面上,而是纵列分布在一条从野蛮向文明发展的历史轴线上㊂密尔认为, 文明 的主要特征有三:一是对自然界的改造和财富的增加,二是对大众的教育和智力的扩展,三是建立在劳动分工基础上的合作㊂[6]57由于合作是结成社会的基础,也是财富与智力扩展的必要条件,因而是最重要的因素㊂在这一标准下,密尔将具备不同性格㊁拥有不同生活方式的民族划入四个文明阶段:. All Rights Reserved.72㊀燕山大学学报(哲学社会科学版)2016年第一,野蛮人阶段㊂野蛮部落人口稀少㊁居无定所,没有固定的生产活动和商业贸易㊂个体的野蛮人强健而勇敢,但其共同体却贫困而软弱,这是因为野蛮人好勇斗狠,无法压抑自己的激情,不能为了共同目的牺牲个人的部分愿望㊂他们彼此孤立,不能集体合作,也不能服从于同一权威并形成严明的纪律㊂这样的部族通常只有通过战争建立起军事领袖的专断权力,迫使其人民学会服从,才能进入初级的文明社会㊂第二,奴隶阶段㊂这一阶段的人们已经学会了服从,但不是那种能够导向自治的㊁对规则和法律的服从,只是对直接命令和具体意志的服从;他们无法理性地判断自己的利益,只能受制于本能和直接的情感㊂与野蛮人相反,他们的性格 极端的消极被动和随时准备屈服于暴虐 ㊂他们需要温和的专制 ,即一种原则上具备专断权力但实践上很少使用的 父爱主义 政府,给予人民 指导性的管理 ㊂第三,半开化阶段㊂[7]密尔列举了若干种阻碍文明进步的状况:民族感情的缺乏和根深蒂固的地方观念妨碍人们形成更大规模的共同体; 强烈的偏见,墨守旧习,民族性格上的实际缺陷,或单纯的愚昧无知,以及精神修养的缺乏 使人们无法获得良好的公共治理㊂自发克服这种弱点需要 具有非凡天才的君主这种少有的偶然事件 ,于是这样的民族往往在取得一些文明成就后陷于长期停滞,难以靠自身的力量继续进步㊂第四,文明开化阶段㊂这是当时最先进的西方文明所达到的阶段㊂密尔将其本人所处的社会设定为整个历史链条的顶点㊂这一阶段的人民拥有自由,实行代议制政府,它将大众参与同精英统治结合起来,是密尔心中最优的政府形式㊂[8]31⁃34,59⁃63通过文明阶段论,空间上并存的各个民族都被置入到一个线性排布的历史刻度之中㊂民族特性虽得到了承认,却被具有特定指向的 普遍规律 吸纳和消解,失去了成为一种根本上全新的生活方式的可能性,蜕化为有待于 进步 的不完备形态㊂既然如此,努力争取文明的进步就成了各民族最重大的功利,也是政治活动最核心的目标㊂在密尔看来,好政府不是某一特定形式的政府,而是在一定环境条件下最能促进进步的政府㊂一方面,好政府必须适合特定民族的发展状况,组织各种既有资源以发挥最大的治理效果,另一方面,好政府又要具备改善这种状况㊁克服现存障碍的能力㊂正是从这一思路出发,密尔确立了大英帝国处理内外关系的基本政治架构㊂3.帝国架构文明阶段决定了政府的存在条件和历史任务,在处理与不同民族乃至不同国家的关系时,就应根据其所处的文明阶段而采取不同的态度和策略㊂在大英帝国范围内,除不列颠本土以外,还存在着许多 远离本国㊁地域较大㊁人口较多 的殖民地㊂由于距离遥远㊁民族多样,自然条件和社会民情千差万别,这些殖民地没有足够的共同利益和共同情感,不具备与英国本国同样的实力和威信,不能与本土结为平等的联邦,只能作为在帝国议会中没有或只有很少代表权的 附属国 ㊂密尔将这些附属国分为两类㊂第一类如美洲和澳洲殖民地,由同等文明的人民组成,已经达到了自治的标准,应该准许他们自行立宪,实行自由民主的代议制,仅在涉及帝国整体问题时才受母国的约束㊂但对于第二类属国例如印度,情况则完全不是如此㊂密尔将印度归入奴隶阶段,他们已从野蛮状态中摆脱出来,却陷入了消极被动所造成的停滞之中㊂这样的殖民地如儿童一样,尚没有能力履行自治所要求的种种义务,他们需要接受母国的统治,母国也有责任为其提供一个有利于其进步的㊁ 开明专制 的 引带政府 ㊂专制政治所起的教育作用早已发挥过了,但其人民本身却不存在自发的进步动力,这时进步的几乎唯一的希望依赖于有一个好的专制君主㊂在本地的专制政治下,好的专制君主是一个罕见的稍纵即逝的偶然事件,但当该地人民受到一个更文明的国家统治时,则该国应当能够继续不断地提供这种好的专制君主㊂……这样提供的专制君主由于具有不可抗拒的力量就能避免野蛮的专制政治所带来的不稳定性,由于他们的才能就能期望他们具有先进国家的一切经验㊂[8]249在密尔看来,处于奴隶或停滞阶段的民族很难有其他的进步路径,唯一有能力提升其文明程度的外在力量 先进的支配国家 也就有了不容推卸的道德使命㊂作为文明的传播者,他们必须 给予 殖民地一个好政府,尽管这一政府既不自由也不民主,却因 最便于他们向进步的更高阶段过渡 而获得了正当性㊂对印度来说,这便是通过一个中间机构东印度公司来完成的㊂尽管密. All Rights Reserved.第4期赵雨淘㊀自由与压迫之间73㊀尔晚年一度对帝国殖民统治的残酷性有所警觉,但终其一生,他始终未对这一制度做出整体性的批评㊂[9]在密尔心中,大英帝国始终是一个自由的帝国:尽管对殖民地实行专制,但这种专制以具有普世价值的文明为目标,以当地人民朝向自由的进步为宗旨,一俟落后民族获得自治能力就立即撤出;这种专制本身的施政内容,如在当地建立法制㊁普及教育㊁提倡宽容等,也是温和开明的㊂[10]依照文明阶段采取的二分法同样体现在对外政策上㊂密尔明确指出,文明国家和野蛮人之间并不存在同样的国际惯例和国际道德㊂英国应对文明国家特别是欧洲列强坚持 不干涉主义 ,即便是他国人民反对内部压迫㊁争取自由的斗争也不应轻易插手㊂不过,如果对不知自由为何物的低级文明也采取 不干涉 态度,这就大错特错了㊂首先, 不干涉 是一种相互之间的义务,但野蛮人不具备受规则治理的能力㊂更重要的是, 仍处于野蛮状态下的民族尚未通过那个被外国征服㊁成为外国人的臣民对其自身更有益的阶段㊂对处于进步的高级阶段的民族来说必需的独立地位和民族身份,对他们来说则是障碍㊂ [11]密尔认为,野蛮人甚至不具备结合为一个 民族 的权利,在处理与他们的关系时,仅需采取最基本的人道主义原则㊂文明国家应倚仗自己的权力在当地建立专制政府,将野蛮民族扭上进步的轨道㊂作为首屈一指的文明国家,英国对全世界的进步负有责任㊂如果对野蛮人放任自流,无异于辜负了 对一个国家所能负有的最崇高的道德委托 ㊂[8]249学者梅塔敏锐地指出,密尔将功利原理建筑在一套复杂的历史哲学之上,用一种打着普世主义旗号的进步理论为英国赋予了文明开化的使命,将 落后民族 排除在自由的范围之外[12],因为自由是有条件的,并非所有人都有能力享受它㊂当自由的扩展妨碍文明的进步时,就应暂时搁置前者㊂不过,作为自由的最坚定捍卫者和鼓吹者,密尔为何认为自治权利本身会具有消极影响?密尔帝国理论中关于文明㊁自由乃至 人类本性 的排外性主张,是否符合密尔思想的整体基调?密尔真正的关切是什么?三㊁进步与停滞:密尔文明观的时代关切㊀㊀19世纪不仅是一个 帝国的年代 ,也同样是一个 民主化 的时代,身份平等已成为不可阻挡的浪潮㊂托克维尔对民主与商业化所造成的社会趋同化㊁平庸化表达了深深的担忧,认为这可能造成社会的窒息,带来新型的专制㊂这一担忧引起了密尔的共鸣: 民主的真正危险, 不是无政府状态,不是追求变革,而是中国式停滞不前㊂ [4]xvii正是这种对 进步还是停滞 的关切,切中了密尔文明观的核心㊂在早期论文‘文明“里,密尔对文明的两重含义进行了区分:广义文明意味着一般的人类进步,即文明阶段和程度的提升,狭义文明则意味着某种特殊的进步㊂[13]在密尔所处的时代,狭义文明便是财产与智慧向大众的扩散,是权力向社会下层的转移㊂广义文明无疑是一种善好,狭义文明却未必如此㊂密尔认为:文明是一种善, 但是,我们认为,还有其他的善,甚至许多最高层次的善,是这种意义的文明所不能提供的,文明还具有妨碍某些善的倾向, 当前的时代,在狭义的文明意义上,是一个卓越的时代, 但是考虑到许多其他类型的进步,我们不能认为这个时代是同样先进㊁同样前进的㊂在一些方面它似乎是停滞的,在一些方面它甚至是倒退的㊂[7]53以民主化和商业化为主要内容的狭义文明在什么意义上造成了停滞和倒退呢?与托克维尔类似,密尔指出了两个最重要的危险,一是个人迷失在群体之中,其影响和价值越来越没有意义;二是人们沉迷于一己的赚钱营利中,造成个人精神的松弛㊂民主化以不可抗拒的力量打碎了原有的社会等级结构,摧毁了贵族的精神风格,权力弥散在千篇一律的个体组成的大众中,消解了卓异个性生长的基础㊂为了在民主社会立足,人们不得不服从舆论意见㊁投合大众的品味㊂ 多数 成了全新的 暴君 ,它不宽容多样性,以看似温和却无处可逃的方式 直接压制灵魂 ㊂加上个人活力不断集中在金钱的狭隘领域中,整个社会的精神日益单一㊁萎缩㊂密尔笃信多样性是进步之源,同质化将导致停滞㊂[7]129看来,陷入停滞或倒退的危险不仅存在于奴隶民族或半开化民族之中,也同样存在于文明社会内部;即便对文明社会而言,进步也不是必然的历史趋势,而是不断努力的结果,有反转过去的危险㊂无论是帝国问题还是国内政治问题,都同样面临着对进步的强烈渴求和对停滞的. All Rights Reserved.74㊀燕山大学学报(哲学社会科学版)2016年迫切焦虑㊂如果民主化可能带来停滞,那么无论对内还是对外,密尔都不会干脆利落地支持它㊂在1859年的‘思考议会改革“中,密尔明确表达了他对民主权利扩大的批判态度,其思路与帝国理论如出一辙: 不同的人对于这种权利的拥有是不同的,根据他们能够有益地行使这种权利的资格的不同而有所不同㊂如果有人声称,对于每一种由社会所认可的权力,所有人都应该是平等的,我的回答是:只有当所有人在人的价值方面同等时才是这样㊂ [7]235正如不同民族处于不同的文明阶段㊁对应不同的政体形式,不同的人也有不同的 价值 ㊁享有不同的权利资格㊂在密尔看来,政治参与不仅是一种权利,更是一种要求理性能力和道德精神来担负的义务,所谓 价值 就是承担政治责任的能力㊂尽管出身不足以作为政治特权的根据,但一个在政治事务上更有智慧和道德的人显然比其他人更适于管理,他们的意见也应得到更大份额的考虑㊂然而在当时的英国,政治参与权利向社会下层特别是工人阶级的扩展使权利与能力的匹配发生了巨大错位㊂密尔担心,工人阶级成为选民主体将使代议制政府面临 阶级立法 和 政治知识水平太低 的双重危险㊂[8]104,132密尔承认人们应有基本的参政权,也像托克维尔一样认为不能阻遏民主化趋势,甚至主张通过扩大政治参与来教育民众,但他始终反对赋予所有人以同等的发言权,并设计了一套复杂的测试法和复合选票制来实现这一目标㊂[8]135⁃137可以说,密尔的思考正好印证了他在‘文明“中提出的任务:对于民主的进步,一个有理性的人可以采取两种不同的立场,取决于他认为大众是准备好了还是没有准备好㊂ 如果他认为,民众已经准备好了,他会帮助民主运动㊂相反,如果他认为大众没有做好全面控制政府的准备, 他会竭尽全力帮助他们做好准备㊂ 虽然民主潮流决不能被阻止,但或许可以说服它暂时地减缓它的流动㊂[8]60⁃61不难发现,密尔对民主化问题的思考与其帝国理论具有极为相似的结构㊂要努力实现进步㊁避免停滞,但政治权利的扩展与进步之间存在张力,需要借助复杂的政制设计来进行处理㊂密尔将 没有准备好 的群体 无论是国内的体力劳动者阶级还是国外的落后民族 暂时限制在平等权利的范围之外,转而求助于精英阶层或先进民族的引导㊂正如皮茨敏锐的洞察,帝国排外理论实际上折射了密尔在一个民主化造成危机的时代重新 界定民主共同体 的努力㊂只有在非自由的映衬下,自由本身才不是一种无所谓的权利㊂[14]不过,我们似乎在 排外 的背后发现了一种更深层的扩张性㊂密尔能否证明其本人或本国的价值判断可以强加于其他族群之上,可以为了 利他 的目的而横加干涉?他所追求的 真正 自由 道德的进步㊁文明的提升㊁个性的蓬勃发展等是否具有足够的优越性,以至于凡是符合标准的人民应竭力追求它,尚未符合标准的人民应通过被引导㊁被干涉甚至被奴役来达到它?密尔是否在宣扬一种带有目的论色彩的 积极自由 ?他究竟是如何理解自由的?四㊁自由与干涉:密尔自由观的实质意涵与内在困境㊀㊀在‘论自由“的导言中,密尔明确宣称在所有道德问题上都抛弃权利论证而诉诸功利㊂[4]12⁃13功利主义是密尔全部思想的哲学基础,但相比于边沁简单粗暴㊁享乐主义的功利理论,密尔的功利概念要复杂得多㊂密尔将人视为一种 进步的存在者 ,具有比动物 更高一级的官能 ,人所追求的幸福不同于动物性的欲望满足,不仅重视物质因素,也重视精神因素;不仅强调量的差别,也强调质的区分㊂事实上,诗歌与针戏不可以同日而语, 某种快乐比其他快乐更有价值㊁更值得追求 ㊂[15]12⁃13针对高级快乐,密尔提出:假如同时熟悉两种快乐的人将其中一种快乐置于至高无上的地位,即便明知这样做会招致更大程度上的不满也仍然对之情有独钟,并且哪怕自身能够任意体验另一种快乐也决不放弃对它的选择,那么我们就可以把这种优先选择的快乐归结于质的优越性,因为它远远超过了量的重要性而使量相比之下显得微不足道了㊂[15]14一方面,高级快乐的表征是那些熟悉高级快乐的人的选择;另一方面,这种选择实际上源于某种内在的优越性㊂那么,这种内在优越性究竟是什么呢?密尔的答案是,某种生活方式能够使人 发挥更高一级官能 ,从而 充分体现人之为人的实质 ㊂[15]63密尔赞同浪漫主义者洪堡的观点: 人的目的,或由永恒不变的理性命令所规定,而不是由. All Rights Reserved.。

西方政治学说史复习资料考试类型:选择题,简答题,辨析题,论述题一、各时期代表人1.苏格拉底——城邦理论P52.伯里克利——民主思想P17 古代希腊3.亚里士多德——政体学说P23-244.波利比奥斯P55-595.西赛罗P61-646.奥古斯丁P74-757.阿奎那P80-838.莎士比亚P1079.马西·路德P110-11410.马基雅维P115-11711.布丹P12212.格苏秀斯P126-12713.斯宾诺莎P13814.霍布斯P139-142(国家学说)15.洛克P143-14716.约翰·密尔P148-15017.柏克P154-156保守主义18.边沁P156(功利主义)19.哈林顿P162(代议制度)20.伏尔泰P168-16921.卢梭P171-17222.贡斯当P17323.托克维尔P17424.孟德斯鸠P17625.孔德P188-19126.潘恩P19327.杰斐逊P19928.汉密尔顿P20129.康德P21130.墨格尔P217二、知识重点:1.苏格拉底城邦理论包括哪些内容?(P5)答:格拉底(Socrates公元前469年-- 公元前399年)是古希腊时期的思想家、哲学家和教育家,又是一位个性鲜明、从古至今被人毁誉不一的著名历史人物。

突出强调道德是城邦政治的价值,而知识和教育则是城邦政治的根本。

2.简述伯里克利对雅典民主政治的概括。

P17答:伯里克利担任城邦执政官时期使雅典民主政治的发展达到了顶峰。

他解释了雅典民主的真正含义,其最为重要的改革是公民大会成为城邦政治的核心。

其认为政权是在全体公民手中,而不是在少数人手中,人在法律面前是平等的。

3.简述亚里士多德的政体理论。

P23-25答:首次对政体做了界定,他认为政体是城邦一切政治组织,尤其是决定政治的“最高治权”的组织依据。

并将政体划分为六大类,分别是正宗政体、君主政体、贵族政体、共和政体、变态政体、朁主政体、寡头政体、平民政体。

——读约翰密尔《论自由》姚大力与人类知识越来越快的增长相比它的智慧却总好象是一个常数。

在约翰尔这本讨论自由主义基本原则的小册子发表近一个半世纪之后重读该书你一定再次从心底油然生发出这样的感慨。

难怪有些西方学者至今称赞它是「英语文献中为个人自由所作的最动人心弦、最强有力的辩护」见卡尔科恩编《共产主义、法西斯主义与民主》纽约兰敦姆书坊1962年版页547。

也有人说除了罗素提出的用来衡量在表达自由和行动自由之中何者更为重要的普遍尺度外一百多年以来就对自由的一般论述而言还没有哪种著述堪与本书相比拟克斯迪安贝易《自由的结构》斯坦福大学出版社1970年版页127。

按照密尔的见解自由本质上是属於人类的每个个体的权利。

它由以下三个领域所构成即意识的领域包括良心的、思想的、意见的、情操的自由以及表达这些思想、意见、情感的绝对自由在不涉及他人的范围内独行其事的自由从以上两者引申出来的出於自愿的「个人之间相互联合的自由」见《论自由》商务印书馆汉译本1996年版页12至页13。

下文凡引用该书仅括注页码。

在总共五章中第二章「论思想自由和讨论自由」占据了全书三分之一的篇幅。

密尔反复论证的个人意识和表达自由的一个重要根据就在於任何一个人或人类团体从最伟大的政治家、宗教领袖到某一个集团、阶级、党派、社群直至国家、社会都不可能一贯正确因此人类永远不应当抑制任何不同的意见与表达。

「一贯正确」一词在《论自由》的英文原文中作infallibility 。

它被密尔从各个角度反复证伪。

商务印书馆的汉译本——这个翻译本的质量确实非常高——将该词译为「不可能错误性」改为本文中的译法不过是想使汉语读者觉得更眼熟一点而已。

无论被权威所试图压默的那个意见的实际性质如何压制一方当然否认它的真确性。

然而这种对於自身判断的自信正是以自我一贯正确的假定为基础的。

就象一个雄辩家密尔枚举「全部历史中最富悲剧性的」那些典型事例证明无论是整个时代或是具有宗教的、道德的、爱国的情感的人民还是居於人类先前一切成就巅峰、具有开创而无约束的智力以及最无垢的公正的统治者都曾经犯过「引起后代惊诧和恐怖的可怕错误」页25而那种以为真理永远能战胜迫害的看法「其实是一个乐观的讹误」页29。

张君劢政治思想与密尔政治思想的关系一个国家的政体,既不像器械派所认为的那样能随意改革,也不像有机派所认为的那样不能改革,下面是小编搜集整理的一篇探究张君劢思想与密尔政治思想关系的,供大家阅读查看。

密尔(1806-1873),又译为约翰·穆勒,英国家、政治思想家、家和家,新自由主义政治思想的代表,主要着作有《论自由》《代议政治论》等。

其政治思想自问世以来,不仅引起了当时西方的广泛关注,而且对19世纪末20世纪初的中国社会亦产生过思想启蒙的重大影响。

1903年,被称为“中国西学第一人”的严复翻译了密尔的《论自由》,译名为《群己权界论》。

1906年,被称为“中华民国之父”的张君劢又摘译了密尔的《代议政治论》,并以《穆勒·约翰议院政治论》为题发表在《新民丛报》第4期第18号。

就密尔的政治思想而言,《论自由》与《代议政治论》犹如基本原则与制度设计的关系,互为表里、相互依存,所以严复与张君劢力倡的“民智”“民德”“民力”以及“自由”等,具有一脉相承性。

另外,从形式上看,他们二人均采取了意译方式,且夹有按语与评论。

虽然如此,但后来学界对《群己权界论》与《穆勒·约翰议院政治论》的认识与评价,却有着天壤之别。

迄今为止,关于《穆勒·约翰议院政治论》以及张君劢政治思想与密尔政治思想之关系的研究,尚付阙如。

一、《穆勒约翰议院政治论》《穆勒·约翰议院政治论》写于1906年。

斯时,以梁启超为代表的资产阶级立宪派与以孙中山为代表的资产阶级革命派正在展开激烈论战,“论战的焦点是要不要反清革命,推翻清王朝,建立资产阶级共和国的问题”。

因此之故,在该文的一段“小引”中,张君劢首先揭橥了写作动机。

他在肯定利恺(Leeky)对法国革命与英国革命的评价——法国革命之后的一连串悲剧在于它斩断了与历史传统之间的关系,而英国人民的政治天才“在善通旧制以适新需,故虽无赫赫之名,而善举幸福之实”之后,继而批评我国“先觉之士”(指资产阶级革命派——笔者注)正在背离西方政治进化的成例,即由法国式革命进化到英国式革命,“而不免为昔日历史一度之缫染,是宁国家前途之福哉”!是故,今后之中国所赖于有心救国之士的,不是鼓吹反清革命,而是行英国式的君主立宪政体。

《中外政治思想史》一,选择题1.(政治思想)的核心问题是国家政权问题.2.西方政治思想从古代一直到近代,始终重视如何(认识国家,组织国家的问题),管理国家的问题直到19世纪末期才引起思想家们的突出的关注.3.所谓唯理性是指西方思想崇尚"理性"思辨,重视事物发展的(本质和规律).4.(《荷马史诗》)是希腊政治思想萌芽的代表.5.公元前509年,雅典的(克里斯提尼)改革标志着雅典民主政治制度的正式确立.到(伯里克)执政时期,雅典民主制空前繁荣.6.(古罗马)政治思想是沟通古代希腊政治思想和近代西方政治思想的重要桥粱.7.(西塞罗)的平等思想在西方政治思想史上是一个重要的转折,它超越了城邦时代政治学在人与奴隶,公民与没有公民权的人,本邦人与外邦人之间设立的界限,开始以一种平等的,没有根本差别的眼光来看待所有的人.8.欧洲封建社会始于公元(5世纪),公元476年,西罗马帝国灭亡.社会发展落后的(日尔曼人),在罗马帝国的废墟上建立起一些蛮族国家,西欧由此进入封建社会.9.中世纪,在与国王的斗争中,最早提出并阐述教权至上主张的是(教皇尼古拉一世)他是西方教会史上的重要人物.他积极主张实现奥古斯丁的政治思想,反对国家干预教会事务,竭力维护教会的独立.10(马西略)是西欧中世纪最著名的市民阶级政治思想家,是开始使政治思想摆脱神学束缚的代表人1.自但丁发表《神曲》到培根发表(《新工具》)和笛卡尔发表(《方法论》),文艺复兴历时三百余年.2.从15世纪中叶到16世纪末叶,文艺复兴逐渐走向繁荣,涉及文学,艺术,历史,政治等诸多领城.这一时期的文艺复兴开始在(欧洲各地)全面地走向繁荣.3.自15,16世纪开始,在整个欧洲范围内自西向东掀起了宗教改革运动.这场运动以(反封建,改革教会)为目标,成为世界范围内资产阶级革命的一个重要组成部分,被恩格斯称为"第一号资产阶级革命4.托马斯・康帕内拉所著(《太阳城》)一书是继《乌托邦》一书之后,对空想社会主义思想的又一贡5.意大利的衰落和(尼德兰)的兴起是17世纪欧洲大陆内部兴衰变化的一个极为显眼的特征.6.与荷兰早期的殖民扩张相适应,荷兰的政治思想家在(国际法)方面做出了具有开创性的贡献.7.17世纪英国唯物主义哲学家,政治思想家(霍布斯),把英国的经验主义与大陆唯理主义哲学结合起来,形成了他的机械唯物论的哲学观,成为17,18世纪西方流行的机械唯物论的著名代表.恩格斯曾高度称赞他是"第一个近代唯物主义者(十八世纪意义上的)".8.(思想启蒙(或启蒙) )运动发生于英国17世纪的后期,很快传到北欧大多数国家,并且对美洲产生了影响.但是,(思想启蒙(或启蒙))的最高表现是在法国的18世纪.9.伏尔泰猛烈地抨击封建制度和教会,以自由,所有制和平等为公正社会的秩序原则,主张个人自由,主张共和制,代表了法国大革命爆发前的(大资产阶级)的思想特征. 10.18世纪的德国政治思想深受法国的影响,在对法国政治思想进行借鉴和吸收的基础上,德国形成了自己的特色.在最初政治思想的发展过程中表现出了自由主义的倾向.(康德)以伦理国家观确立了其政治自由主义基本倾向;(洪堡)则主张划定国家的范围来保证个人自由的实现.1.拿破仑主持编制的《民法》法典以(法国大革命)的社会成果为依据,并把这些成果以法律形式确定下来.法典详细规定了资本主义财产制度,保护私有财产不受侵犯,确定了农民土地所有制,这些都为确立资本主义制度创造了条件.2.(正统主义)是极端保守的封建复辟思想.它彻底否定启蒙运动和法国大革命,宣扬宗教神秘主义,鼓吹等级差别,反对社会契约和人民主权论,要求恢复革命前"黄金时代"的封建旧秩序.这种代表封建贵族阶级利益的思想在法国革命后兴起,在波旁王朝复辟后的"神圣同盟"时期极盛,在欧洲1848年革命后衰落.3.马克思和恩格斯从德国古典哲学中吸取了(黑格尔辩证法和费尔巴哈唯物主义)中的合理部分;从英国古典政治经济学中吸取了斯密和李嘉图的劳动价值论思想;从法国空想社会主义者中借鉴了他们对资本主义的深刻批判和对未来社会制度的推想并加以创新,建立了马克思主义哲学,政治经济学和科学社会主义理论.4.(德国)市民阶级及其知识分子在反对封建专制的实际斗争中无所作为,但在精神生活领域却创造了辉煌的成果.(德国)古典哲学便是这种成果的重要表现之一.5.商周到春秋战国,是我国政治思想从(产生到繁荣)的时期.6.中国传统政治思想的政治本质是王权至上和(绝对权威).7.西周时期周公的政治思想以(注重调节)为特色.8.秦之前,(王)是国家最高统治者的称号,自秦始,(皇帝)是国家最高统治者的称号.9.汉武帝时,(董仲舒)以儒为主,吸收阴阳五行,法,墨等家的观点,提出了天人合一的政治论,为君主专制,政治大一统,等级尊卑等作了系统的理论论证.10.在中国传统政治思想史上,提出与民为敌而"民必胜之"的只有贾谊,这是传统(重民思想)的认识顶点.1.(王通)是隋唐时期儒学复兴的先驱之一,也是儒学转型,发展中的重要人物.2.(民本)是李世民政治思想和政治实践的突出部分,也是以其为首的统治集团的共同思想主张.3.唐代中期,柳宗元作(《封建论》),论证了郡县制取代分封制的必然性和郡县制的优越性,结束了汉魏以来在这个问题上的长期争论.4.面对宋朝严峻的局势,旨在富国强兵的改革思想兴起,其重点是(吏治与财政改革).5.(周敦颐)是理学的开山祖师,他引老庄思想入儒,提出太极说.著作有《太极图说》,《通书》(又名《易通》).6.(朱熹)著有《四书章句集注》,《周易本义》,《朱子语类》等.他继承发展前人思想,建立了理学的宏大体系,是理学的集大成者,为理学上升为统治思想提供了条件.7.元代,儒家面临着空前的危机.为了求得生存和发展,儒学进行了积极调整.郝经"(以夏变夷) "主张的提出为儒学与蒙古统治者的结合作了论证,扫清了思想障碍.8.明太祖朱元璋的政治思想代表了明清统治者(集权与专制)的思想本质.9.在王守仁的心学中,心有多层次的含义.心不是(一个物质器官).10.清中期,汉学家(戴震)在考据的基础上,对程朱理学的方法,学风及其理论内核进行了全面批判.他重新阐释了天理的内含,又主张人性自然.由此,他批驳了理学存理灭欲的观点,揭露了统治者以理杀人的罪恶行径,对解除人们的思想禁锢有积极意义.11、西方政治思想从古代一直到近代,始终重视如何(认识国家,组织国家的问题),管理国家的问题直到19世纪末期才引起思想家们的突出的关注.12、在西方,最早的国家形式是(城邦).13、古希腊城邦最显著的特征是(小国寡民).14、在古希腊城邦中,享有政治权利的是(自由公民).16、奥古斯丁的传世作(《上帝之城》 )从理论上总结了基督教的政治价值观,对人们的政治观念,对教会与国家之间的关系都产生了巨大影响.17、在中世纪时期,西方政治思想从古代自然政治观发展转变为(神学政治观),开始了一个新时期.18、西欧中世纪社会突出的特征是(人的等级身份和公开的不平等).19、( 教会与国家的关系 )是中世纪西欧政治思想的中心内容.20、但丁的文学名著《神曲》是人文主义思想的开山之作,他最著名的政治著作是(《论世界帝国》).21、( 人文主义 )是文艺复兴运动的核心与理论指南,同时,它也是文艺复兴运动中最伟大的贡献.22、文艺复兴运动是欧洲由中古向近代转型时期的思想解放运动,展示了( 资产阶级)在上升时期的革命热情和首创精神.23、( 托马斯·莫尔),英国最早的空想社会主义者,英国文艺复兴运动的先驱之一.24、资本主义形成时期的政治思想是以( 民族国家和个人精神 )为主要特征的.26、荷兰政治思想家( 格老秀斯 )较早地对自然法的理论进行全面的阐释,初步提出了自然权利的主张.他尤其引人注目的是他在主权方面做出的重大贡献.27、以( 主权)这一概念为核心,格老秀斯改变了古代万民法的概念,阐释了近代国际法的概念;为近代西方国际政治学说奠定了基础.28、荷兰政治思想家( 斯宾诺莎 )主张唯物主义的自然权利观,提出并论证了信仰与思想自由之间的关系,对后来的政治思想产生了重要的影响.29、狄德罗主持《科学,艺术和工艺百科全书》,历时30年出齐35卷,成为启蒙运动的重要文献.除此之外,伏尔泰的《哲学通信》,孟德斯鸠的(《论法的精神》),卢梭的(《社会契约论》),布丰的《自然史》以及拉美特利的《人是机器》等著作成为启蒙运动的基本理论贡献.30、( 理性)成为启蒙运动的出发点和目的,构造了这一运动的基本精神.它甚至成为18世纪的标志,人们称之为( "理性时代" ).31、18世纪的法国,就政治思想的发展来看,大致可以划分为以孟德斯鸠为代表的( 自由派)和以卢梭为代表的( 民主派 ).两派均从自然状态,自然法,社会契约等基本的政治概念与研究方法出发,提出了分权制衡,人民主权等重要思想,对法国大革命产生了重要的影响.32、18世纪的美国,就政治思想的发展来看,以( 杰斐逊)为代表的民主派和以( 汉密尔顿)为代表的宪政派成为政治思想的两大主流,前者强调民主力量的重要性,而后者强调宪政秩序的合理性,主张通过分权与制衡限制权力的滥用,这为美国政治现代化提供了两条不同的道路.33、(乔治·威廉·弗里德里希·黑格尔)是德国著名的哲学家和政治思想家,德国古典唯心主义哲学的集大成者.他的政治思想是德国的国家哲学和法哲学最系统,最丰富和最完整的表现.34、(黑格尔)的政治思想是德国政治思想是德国政治思想最系统,最丰富的表现.在个人与国家的关系上,他明确认为国家是目的而不是手段,国家高于社会和个人.为了实现德国的统一,他主张建立一个统一的( 君主立宪制 )国家.35、中国殷商时期,王权专制思想的基础是( 上帝崇拜和祖先崇拜).38、西周时期的政治制度主要包括分封制,世卿世禄制.春秋时代,( 郡县制)和(官僚制)逐渐形成并发展起来.39、秦国改革和谋求统一的指导思想是( 法家思想).40、(秦始皇)成为我国历史上第一个使用皇帝称号的君主.41、作为秦帝国政治制度和统治政策的主要制定者,( 李斯 )积极实践了法家思想,同时也推动了法家思想向着极端化方向的发展.42、汉武帝时,( 董仲舒 )以儒为主,吸收阴阳五行,法,墨等家的观点,提出了天人合一的政治论,为君主专制,政治大一统,等级尊卑等作了系统的理论论证.43、西汉初,汉惠帝四年"除挟书令",命民间献书,诸子百家之学逐渐复苏,思想文化领域又出现了比较活跃的局面,这在历史上被称为("百家余绪" ).45、王通主张的( 三教可一),有利于思想文化的发展,也有利于儒学的改造,复兴,有一定的积极意46、韩愈吸收儒家传统思想材料,并借鉴佛道,以道对儒家的伦理道德和政治原则作了重新概括和抽象,提出了( 道统论).47、性品说是(韩愈)在人性问题上的基本看法.它是对儒家人性学说的继承与改造,使其更加精致,完整,系统,推动了儒学的发展.48、面对宋朝的严峻的局势,旨在富国强兵的改革思想兴起,其重点是( 吏治与财政改革).49、范仲淹以整顿吏治为中心的改革思想和李觏强本节用,寓兵于农的改革主张,为稍后的(王安石变法)做了理论铺垫.50、理学内部流派众多,但他们在政治取向上高度一致,都以( 维护君主统治 )为归宿.51.理学兴起于宋代,在南宋末初步实现了与政权的结合.而理学官学化的最终完成则是在( 元代).52.朱元璋比较重视安民,恤民,在建国后,确立了(以宽治民)的原则.53.王阳明心学在流传过程中发生分化,形成十多个不同流派.其中以( 泰州学派)最具特色,( 王艮)是创始人.该学派发展了心学的世俗化倾向,并倡导平等思想.54.明代( 王夫之)是传统政治哲学的集大成者,有《船山遗书》传世.他对传统思想进行了系统梳理和总结,达到了中国古代政治哲学发展的最高峰.在近代,其思想的价值为人们所发现和承认,对推动中国社会政治思想的变革和进步起了积极作用.55.清末,(龚自珍)震惊于深重的社会危机,于是疾呼衰世已到,倡言改革,开一代风气之先,社会影响很大,他是中国社会发生巨大变化前夕的以为思想家,也是传统政治思想的最后一位代表人物.二。

中外历史纲要(下)《第四单元资本主义制度的确立》课文问题解答——岳西县店前中学2021届高一(4)(5)班选录:王焰明 2021.3.25第8课西欧的思想解放运动学思之窗封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端,是以一位大人物为标志的。

这位人物就是意大利人但丁,他是中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人。

——[德]马克思【德】恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯文集》第二卷你如何理解这段话?解题关键读懂史料,从史料中提取关键信息。

思路引领本则《学思之窗》重在引领学生通过阅读恩格斯的精辟论断,认识文艺复兴的时代背景和代表性人物,理解文艺复兴的实质。

答案提示这段话是恩格斯对但丁在文学史上的地位的精辟概括。

但丁作为承前启后的标志性人物,给后世留下了精神和文学财富。

思考点文艺复兴只是西方古典文化的“再生”吗?解题关键学生梳理所学文艺复兴的内容。

思路引领要从新生资产阶级的诉求来看文艺复兴的兴起答案提示根据课文内容回答即可。

主要目的是提高学生总结分析课文基本内容的能力,提高历史理解和历史解释的能力。

探究与拓展问题探究现在我们知道,这个理性的王国不过是资产阶级的理想化的王国;永恒的正义在资产阶级的司法中得到实现;平等归结为法律面前的资产阶级的平等;被宣布为最主要的人权之一的是资产阶级的所有权;而理性的国家、卢梭的社会契约在实践中表现为,而且也只能表现为资产阶级的民主共和国。

18 世纪伟大的思想家们,也同他们的一切先驱者一样,没有能够超出他们自己的时代使他们受到的限制。

——[德]恩格斯《反杜林论》,《马克思恩格斯文集》第九卷启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态。

不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。

当其原因不在于缺乏理智,而在于不经别人的引导就缺乏勇气与决心去加以运用时,那么这种不成熟状态就是自己所加之于自己的了。

……要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。

《自由论》是19世纪英国哲学家约翰·斯图亚特·密尔的代表作之一,也是西方自由主义思想的经典之作。

本书于1859年首次出版,对于自由、权利、民主等议题提出了深刻的见解,对于后世政治哲学和社会学研究产生了广泛的影响。

本文将从以下几个方面来探讨《自由论》的中文译本。

一、《自由论》的重要性《自由论》作为政治哲学领域的经典之作,探讨了个人自由和政治权利的理论基础,提出了自由对于个人和社会的重要意义。

密尔在书中详细阐述了自由思想的内涵和外延,系统地论述了自由的本质、范畴和原则,对于我们理解自由、权利和民主具有重要的参考意义。

二、《自由论》的中文译本现状《自由论》一直以来在国内外都备受关注和研究,因而也有多个版本的中文译本问世。

这些译本在翻译水平、语言表达和文化传达方面各有侧重,同时也存在一些争议和争端。

在选择适合的中文译本时,需要对不同版本进行深入比较和分析。

三、中文译本的评析针对《自由论》的中文译本,我们需要重点关注翻译是否忠实于原著、语言表达是否通畅易懂、文化传达是否贴近读者等方面。

同时还要考虑译者的学术背景和研究成果,以及译本的出版社和编辑团队是否具备权威和专业性。

四、对于翻译水平的要求《自由论》作为一部经典之作,对于译者的翻译水平有着极高的要求。

译者需要具备扎实的英语功底和深厚的文学修养,同时要有丰富的哲学知识和政治学理论。

只有这样,才能将原著的思想精髓和语言风格恰如其分地进行转译。

五、对于文化传达的要求在翻译《自由论》时,译者需要考虑如何将西方的政治哲学思想与我国的文化语境相结合。

这就要求译者既能准确传达原著的思想内涵,又能使译文贴近我国读者的阅读习惯和文化背景,从而达到有效传达的效果。

六、应该避免的问题在翻译《自由论》时,要避免过于文言文的翻译风格,以免造成与原著语言风格不符的问题;还要避免过于口语化或流行化的表达方式,以免影响译文的严谨性和权威性。

在文化传达上也要避免过于西方化或本土化的特殊,要力求做到既忠于原著,又顾及当代我国读者的接受度。

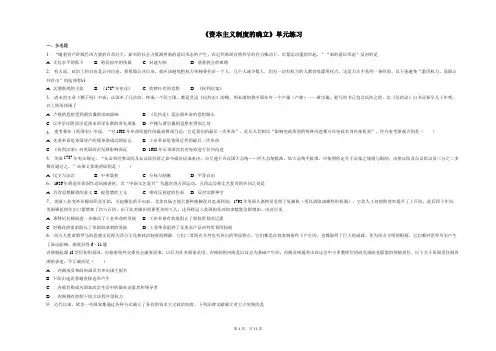

《资本主义制度的确立》单元练习一、多选题1. “随着资产阶级经济力量的日益壮大,新兴的社会力量渴望新的意识形态的产生,在近代欧洲自然科学的有力推动下,启蒙运动蓬勃兴起。

”“新的意识形态”反对的是A. 文化水平的低下B. 殖民掠夺的残暴C. 封建专制D. 基督教会的束缚2. 有人说,政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托给一个人、几个人或少数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。

以下能避免“滥用权力,保障公共自由”的选项有( )A. 孟德斯鸠的主张B. 《1787年宪法》C. 彼特拉克的思想D. 《权利法案》3. 清末的文章《狮子吼》中说:法国革了几次命,终成一个民主国,都是受这《民约论》的赐。

明末清初我中国亦有一个卢骚(卢梭)——黄宗羲,他写的书已包含民约之理,比《民约论》出书还要早几十年哩。

以上情形体现了A. 卢梭的思想受到黄宗羲的深刻影响B. 《民约论》是法国革命的思想源头C. 以中学比附西学是清末西学东渐的常见现象D. 卢梭与黄宗羲的思想有类似之处4. 麦考莱在《英国史》中说,“对1688年革命所能作的最高赞颂乃是:它是我们的最后一次革命”,此后人们相信“影响宪政所需的每种改进都可在宪政本身内部找到”。

符合麦考莱观点的是()A. 光荣革命是英国资产阶级革命成功的标志B. 工业革命是英国近代的最后一次革命C. 《权利法案》对英国政治发展影响深远D. 1688年后英国没有对宪政进行任何改进5. 美国1787年宪法规定:“凡必须经参议院及众议院同意之命令或决议或表决,应呈递于合众国大总统……经大总统批准。

如大总统不批准,应依照所定关于法案之规则与限制,由参议院及众议院议员三分之二多数再通过之。

”该条文体现的原则是()A. 民主与法治B. 中央集权C. 分权与制衡D. 平等自由6. 1926年胡适在英国作巡回演讲时,以“中国文艺复兴”为题宣讲五四运动。

李强:大众参与和精英统治的结合——约翰·密尔民主理论述评当代西方学者在讨论民主理论时,常常使用“古典民主理论”这一术语。

不过,在多数学者那里,“古典民主理论”并非指谓古希腊时期的民主理论[1],而是指以卢梭和约翰·密尔为代表的十八、十九世纪的民主理论。

[2]卢梭和密尔被尊为西方民主理论最重要的先驱者。

他们从不同的哲学角度论证了民主的优越性,并提出不同的民主模式。

他们的学说奠定了西方近现代民主理论的基础。

对卢梭的民主思想,国内学术界一直比较重视,故有所评介。

但密尔的民主理论则长期被冷落,论者寥寥。

这一方面反映了学术界对西方民主理论的研究尚处于起步阶段,另一方面也反映了学术界几十年来对密尔政治思想的贬抑态度。

实际上,密尔的民主学说在西方民主理论的发展中占有十分重要的地位。

这不仅表现在密尔是西方最早系统阐述民主理论的思想家之一,而且也表现在,密尔所提出的民主模式,即自由主义的民主模式,在西方近现代民主理论与实践中一直居于统治地位。

[3]在某种意义上,密尔的民主学说既包含了西方近现代民主学说的基本内涵,也展示了西方近现代民主理论与实践的内在矛盾。

鉴于此,本文拟对密尔民主理论的主要方面作一简要评述。

首先,本文将探讨密尔对民主的论证,阐述密尔如何从保护与教育功能出发论证民主的合理性并批评专制制度。

第二,本文将分析密尔关于理想的代议制政府的设计,特别是关于大众参与和精英统治结合的原则;最后,本文将剖析密尔关于民主条件的分析。

£一、代议制政府是理想上最好的政府在西方近代思想史中,对民主制度的论证有两种不同的哲学基础。

其一是以“权利”(rights)为基础论证民主,其二是以功利(utility)为基础论证民主。

权利学派在讨论政府形式时关注的首要问题是政治权力的合法性问题。

从权利出发论证民主制度的核心在于论证民主的政府是唯一合法的政府。

[4]在这方面最典型的是卢梭。

卢梭人民主权学说的基础是天赋人权的学说。

论文摘要自由是人类所具有的一种普遍性的追求。

不同文明的人类都表现出了各自的对自由的理解和向往。

本文仅以密尔的著作《论自由》为蓝本,从他对“自由”这一主题的诸多论述中,挖掘他对中国现实情况的认识和评论,以期对当代中国的繁荣和对中国公民社会的建立有所启示、有所促进。

《论自由》是19世纪英国自由主义思想家约翰·密尔的一部政治学的经典著作。

本文采用历史与逻辑相统一的方法,对密尔的自由思想进行系统地梳理,历史辨证地分析自由与个性发展、社会发展及人类精神发展中的关系,探索其自由思想的内容实质和理论精髓,并对其思想价值及地位做出恰当的分析和评价,也对其自由思想在资本主义运行过程中所具有的历史和时代的局限性做出深刻的探究。

本文的构想是,以经典著作《论自由》为基础但又不局限于文本,而是把它与现代问题联系起来,与中国国情结合起来.即使在该书问世约150年后的今天,它所提出的一些思想、原则仍然没有过时,透过密尔的自由思想剖析中国及其社会影响,对促进当代中国公民社会的形成与人的全面发展仍具有重点的借鉴意义。

在建设社会主义市场经济的今天,个性的自由与发展形成了人们的共识.但由于中国传统的自然经济的存在和政治制度的压制、思想钳制等,使得中国人的个性自由的发展存在着严重的缺失。

因而对转型时期的中国来说,如何建立一个符合自由与平等理想的新正义秩序,成为社会重建的首要目标,构成中国政治思潮的主题。

正基于此,本文直接指白的行文意图不是限于理论的构思,而是以马克思主义的历史唯物主义视角审视密尔的自由观,寻求构建符合社会主义的自由观。

坚持历史唯物主义的观点和方法是本文的写作的立场。

关键词:自由;个性自由;习俗准则;公民人格AbstractsLiberty is the universal pursuit of human possess.Different civilized human put up respective comprehension and yearning for liberty.The artical is to take the test John Mill On Liberty as foundation.From the dissertatain of liberty ,dredge up the cognition and remark of which he make with the chinese of realistic thing ,consequently inspire and advance chinese prosperity and citizen society foundation.On Liberty is a classic politics work of british liberalism thinker John Mill of 19th century, use the method which the history and logic willunify mutually,will carry on pectinating Mill’s thought of liberty ,historical authentically analyse the relation of liberty and personality development,society development as well as human inspirit development,explore content essentical and theory soul of Mill’s thought of liberty,moreover anlayse and evaluate pretty value and status of thought .Research into the limitation of history and times of thought in the process of the circulating of captitalismThe conception of this article is,to take classic text OnLiberty as foundation but not to limit to the text ,but contact it with modern question ,with national condition of china.Even if today it thought and priciple is not behind the times ,the book come out after 150years yet.Take apart the absolutism of china ancientry and society infection through Mill’s thought of liberty,willhave the meaning which uses for important reference for the formation of china citizen society and human comprehensive developmentIn the today of the construction socialist market economy,come into being common acquaintanceship for the personality liberty and development .But as a result of the existence of conventional natural economy ,political system suppress as well as idealism suppress,result in personality liberty of serious deletion.In the period of reformation of China, how to establish a new ideal just order conforming to liberty and equality becomes the priority target of social reconstruction, constituting the subject of the Chinese politics ideological trend. The reformation of China is also based on liberty. For this reason, this article elaborates the view of liberty of constructing socialism, based on Mill's thought liberty.Adherence to materialism of history is the standpoint of the article.Key words: Liberty,personality liberty,convention rule,citizen personnality原创性声明及论文格式1、原创性声明论文使用权说明格式如下:原创性声明本人声明兹呈交的学位论文是本人在导师指导下完成的研究成果。

F o r p e s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f r c o m me r c a u s eF o r p e s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f r c o m me r c a u s e第七讲约翰·密尔《论自由》的主要内容主讲人:中央党校政法部封丽霞副教授主要内容:约翰·密尔其人与成书背景《论自由》的主要内容·导论:自由的定义·思想自由与讨论自由·个性为人类福祉的因素之一·社会驾驭个人的权威的限度·本文教义的应用总结与评价※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※一、约翰·密尔其人与成书背景约翰·斯图尔特·密尔(John Stuary Mill,1806-1873)19世纪英国著名自由主义政治思想家、法哲学家和改革家,生于伦敦,詹姆斯·密尔的长子,深受英国著名功利主义学者边沁和奥斯丁学说的影响,并将其自由主义法学思想发展到一个新阶段,使之更能适应日益发展的自由资本主义的需要。

在其15岁时创办“功利主义学会”,并成为该会的著名领袖。

1823年开始在英国向东方殖民的枢纽机构东印度公司任职,在该公司工作达35年之久。

1858年退休后当选为英国下院议员,以无党派身份抨击时政,力主革新,成为当时英国政界引人瞩目的人物之一。

就密尔本人而言,他既是一个资产阶级学者,又是供职于掠夺殖民地的东印度公司的文官,后来又直接进入资产阶级统治集团的内部,成为英国议会议员。

但是,他不是单纯地维护资产阶级的意志与利益,他常常反戈一击,站在劳动人民的立场提出一系列社会改革和议会改革的主张。

密尔是当时英国比较进步的思想代表,曾任激进刊物《伦敦评论报》(后改名为《伦敦和威斯特敏斯特评论报》)的主编,以誓做一个“世界改革家”为奋斗目标。

读书报告:《论自由》一、密尔自由主义思想的发展历程:19世纪中期,欧洲正处于工业革命与资产阶级代议制民主发展与完善的阶段,同时也是古典自由主义理论的辉煌时代。

约翰·密尔凭借其对自由主义学说的严谨论证被称为“自由主义之圣”,《论自由》即是他最具代表性的著作之一。

约翰·密尔的父亲詹姆斯·密尔推崇边沁的功利主义学说,即以对快乐与痛苦的理性计算和对快乐的追求作为指导生活的准则。

在父亲思想的影响下,密尔逐步确立了功利主义思想。

1827年,20岁的密尔经历了一次严重的精神危机。

他意识到自己为社会幸福而奋斗的理想并不必然意味着个人幸福的确保,功利主义并没有在个人快乐与社会幸福之间建立合理的理论联系。

在浪漫主义诗歌的启发下,他逐渐意识到边沁的功利主义过于理性的计算忽视了人对情感的内在需求:快乐不应仅仅有多少之分,量与质均对快乐有着重要的意义;人性中也不仅仅只有利己,还有与社会结为一体的愿望。

1835年和1840年,托克维尔的《论美国的民主》上下卷相继发表,密尔先后撰写两篇长文表示对托克维尔思想的高度认可。

密尔在《论自由》中就“多数人的暴政”与现代社会平等化与庸俗化的趋势的论述,都体现与托克维尔思想一脉相通的地方。

可以说,密尔的自由主义思想以边沁功利主义思想为基础,又对其进行了进一步反思与批判。

在《论自由》中,密尔的明确指出一切道德问题最终自己均诉诸“功利”(utility),但他所言“功利”是“以人作为进步的存在者的永久利益为依据”的“最广义的功利”,这种浪漫主义色彩将密尔与边沁的功利主义思想明确地区分开来。

二、密尔的自由主义思想:1. 自由的基本原则:在阐述密尔的基本原则之前,我们首先应明确密尔所言的“自由”并非是宽泛、普世的,而有其特定的外延与边界。

首先应明确的是此处“自由”之涵义。

在《论自由》引论中,密尔直截指出他所论述的并非“意志自由”(liberty of will),而是“公民自由或社会自由”(civil and social liberty),是指社会可以合法地施加于个人的权力之性质和界限。

试论密尔自由主义思想及现实意义约翰·斯图亚特·密尔是19世纪英国杰出的政治思想家。

他的政治思想继承了功利主义学说的传统,其自由主义思想在当时西欧社会产生了重大影响,推动了资产阶级民主政治的发展,尤其是他关于个人自由的主张影响至今,值得我们重新思考和研究其自由主义思想,以面对转型时期的中国社会。

标签:密尔;个人自由;社会;边界1 密尔自由主义思想的内涵1.1 个人与社会。

密尔紧紧围绕着个人自由和社会控制的关系,私人领域和公共领域个人行为与自由的区分来探讨自由的性质范围等。

任何人的行为,只有涉及到他人的那部分才须对社会负责。

在仅只涉及本人的那部分,他的独立性在权利上则是绝对的。

这是贯穿全书的精髓之一。

在个人与社会的关系问题上,密尔认为必须划清个人与社会的界限,即胡适所谓“群己权界”。

对于整个社会事务的划分,密尔将其分为私人领域和社会领域。

私人领域应该由個人自由处置,更甚至可以说为所欲为。

对于公共社会领域,社会与政治权威只有在这一领域才有干预的权力。

密尔认为个人的行为只要不涉及他人的利害,个人就有完全的行动自由,不必向社会负责,他人对于個人的行为不得干涉,至多可以忠告、规劝或避而不理。

只有当个人的行为危害到他人利益时,个人才应该接受社会的或法律的惩罚,社会应当对个人进行干涉。

密尔指出,社会对于个人的强制或控制的途径有二。

一是法律的制约,二是社会舆论。

但是密尔看到在法律和舆论下,决定大家的行为准则的往往是社会的好恶,或者是说,社会中那些有势力的或是多数人的好恶,而不是全体人的意见。

密尔用诸多详实的案例来说明了这一点,集体的意愿或者好恶限制个别人。

例如在共和时代的新英格兰和大不列颠,那些清教徒会竭力取缔一切公共和私人的娱乐活动,尤其是音乐、舞蹈、竞技或其他以消遣为目的的聚会、演出,其道德和宗教观念认为此类娱乐活动有害于人的身心应而应当被禁止。

想想仅仅因为与其有着不同的观念不同的宗教意见而不奉行其宗教仪式或者一些禁忌,而就将这些集体的意愿强加于个人之上,限制了个人的自由。

西方政治思想史一、西方政治思想史的基本探索:(一)古希腊罗马时期的自然政治观:从政治思想发展来看,古希腊罗马是欧洲政治思想的奠基时期。

古希腊政治思想伴随着希腊奴隶制城邦的形成而产生,并随着它的发展而演变。

古希腊的自然地理环境、奴隶制度与城邦制度,特别是希腊人对城邦生活的感受和认知,使得自然政治惯成为这一时期占主导地位的政治观。

自然政治观将国家起源与政治秩序的建立归因于自然,并依据是否合乎自然秩序来评价国家制度与政治生活优良与否,古希腊人很早就开始了对宇宙的认识,这促进了古希腊自然哲学的发展。

亚里士多德提出“人在本性上是一个政治动物”的经典命题。

古希腊罗马的政治思想也具有整体主义国家观与伦理政治观的特征,也是自然政治观的体现。

古希腊人在哲学、科学以及文学艺术等领域取得了辉煌成就,政治思想也不断丰富繁荣,开创了西方政治思想的传统,并深刻影响到中世纪和近代的政治思想。

(亚里士多德、柏拉图)(二)欧洲中世纪的神学政治观:神学政治观将现存的一切社会关系包括经济、政治关系都看做是由上帝创造并由教会批准的,其目的是维护上帝的权威与基督教会的统治地位。

神学政治观有三个特征:一是一切权威来自上帝,上帝的启示与《圣经》是唯一的真理,基督教的教义规定了基本的政治价值;二是教权与王权、教会与世俗政权的关系成为政治思想的基本内容;三是以既定的启示与教义为依据,通过形式逻辑的推理得出政治问题的结论,这是神学政治理论特定的论证方法。

奥古斯丁为教会高于国家、教权高于王权进行了权威的论证,开创了基督教神学政治思想;阿奎那创立了庞大的神学体系,是基督教神学政治思想的集大成者。

(奥古斯丁、阿奎那。

路德、加尔文)(三)近现代西方的权利政治观(文艺复兴运动--19世纪末20世纪初)权利政治观是一种与资本主义生产关系相适应的资产阶级政治观,以抽象人权为国家公共权力(政府)的基础,认为国家、政府来源于人们的同意或委托,其目的和作用不过是保障个人的权利,实质是一种以资产阶级个人主义为价值取向的政治观。

第六章 19世纪西欧政治思想本章人物较多,重点掌握边沁、贡斯当、托克维尔、密尔政治思想的基本内容。

边沁提出的功利思想,成为19世纪英国政治思想的基础。

贡斯当,自由思想。

明确区分了古代人的自由和现代人的自由。

反对国家干预个人自由。

托克维尔,民主思想是其政治思想的核心内容,民主是历史发展的必然。

大势所趋。

密尔,坚持个人自由至上的自由主义基本原则,阐述了社会所能合法施用于个人的权力的性质和限度。

他在自由主义思想史上,提出了著名的“群”(社会)“已”(个人)权界论。

第一节欧洲的社会政治状况了解内容:革命后的法国社会和政治思想的发展;英国社会的发展和政治思想的转变;德国社会状况和政治思想的特点。

一、19世纪法国、英国、德国政治思想的特征这是承前启后的世纪,是资产阶级政治思想的巩固发展时期。

革命时期的思想,自由、平等、博爱没有变。

人权是基本点。

17-18世纪西方政治思想的理论基础是自然法、契约论,国家源于契约,这是资产阶级革命的基础,也是号召社会团结在资产阶级周围的基础。

资产阶级革命巩固后,这种自然法、契约论思想对统治者是不利的。

19世纪中期后,理论基础发生变化,出现功利思想,成为资产阶级思想的新的理论基础。

19世纪法国政治思想的基本特征是:各种政治思想的纷繁多样、变化频频,以及彼此之间的复杂斗争。

正统主义、自由主义、空想社会主义、空想共产主义、无政府主义、实证主义。

19世纪的英国政治思想由革命转向改良和保守。

政治思想由“应然”变为“实然”,即由要求建立理想的政治秩序转向维护现存的政治秩序,阶级关系中无产阶级和资产阶级的矛盾上升为主要矛盾,使政治思想领域中社会主义和资本主义的意识形态冲突成为重要内容。

这一时期自由主义适应了自由资本主义鼎盛时期的发展需要,成为19世纪英国占主导地位的思想。

德国是一个政治上分裂,经济上落后的封建国家。

德国政治思想中资产阶级软弱性和妥协性的特点极为突出。

在反对封建专制的实际斗争中无所作为,但在精神生活领域却创造了辉煌的成果,德国古典哲学便是这种成果的重要表现之一。

“停滞”与19世纪欧洲政治思想约翰·密尔论中国摘要:18-19世纪欧洲人的“中国观”发生了深刻变化。

所谓中国的“停滞”、“专制”在近代欧洲的社会发展理论中生成论证。

这种“中国观”遂显露了“观察者的历史”,成为欧洲思想史的重要内容,约翰?密尔与基佐、托克维尔等人一起,将“停滞的中国”塑造为19世纪政治理论中的重要素材与事例,并藉此反思停滞、专制与民主的关系,强调停滞是专制之恶果,更是民主社会的前车之鉴。

然而,其“中国观”所反映的欧洲国家与非欧洲国家、强国与弱国的关系确实深化了“欧洲中心论”,并深刻凸显19世纪自由主义的“盲点”,所谓自由与平等是有边界的。

关键词:约翰?密尔;中国;停滞;专制;19世纪政治思想中图分类号:B504;K504文献标识码:A文章编号:0257-5833(2015)05-0150-09观察者的历史:“中国观”与18-19世纪欧洲思想17、18世纪在欧洲出现的“中国热”广为人知,伏尔泰、莱布尼茨、魁奈等人将中华文明和制度视为欧洲人应该效仿的平静有序的楷模。

从18世纪后期到19世纪,欧洲人的中国观发生了重大转折。

“停滞论述成为19世纪影响最为广泛的论述。

”国内外诸多学者已研究过这一主题。

就研究路径而言,爱德华?萨义德的“后殖民主义”的视角影响甚大。

他认为欧洲人在帝国主义意识形态中构建了低劣的东方形象,从而刺穿了知识与权力联接的实质。

“后殖民主义”的视角曾遭到一些学者的批评,如周宁教授,他担心“后殖民主义”文化批判在发展中国家有可能被文化保守主义和民族主义所利用,转而提出了“跨文化形象学”概念,探讨中国形象的生成在西方现代文化中的功能。

但这些研究的共同之处在于:通过研究西方对“中国”的表述,考察其动机与意向,揭示“欧洲中心论”的形成过程,形成自觉反思。

笔者以为,作为客观存在,“欧洲中心论”是海德格尔与伽达默尔所说的“前见”、“先入之见”。

人类在理解/解释事物之时总是受到先行具有的生活经验、概念工具和价值认定的影响或制约。

然而基于“前见”所做的解释,不应该因为是“偏见”就被抛弃,而应被当作“时代之思”,它实际上反映了特定历史阶段的思想趋向。

就欧洲人的中国观而言,其在18-19世纪的转变与其说反映了中国社会的变迁,不如说更多反映了欧洲社会的变化发展。

具体言之,欧洲人对“中国”的评价主要是在工业革命和法国大革命期间与其后发生了深刻变化,更是在近代兴起的各类社会发展理论中生成论证的,且受到近代西方社会科学总体发展趋势的影响。

显然,这种“中围观”构成了欧洲思想史的重要内容,显露了“观察者的历史,而非被观察者的历史”。

由此,思想史的方法可能更适合研究欧洲的“中国观”,即复原这些观念所由以产生的历史背景,做出观察的目的以及观察者自身的前见。

据此,我们才能对历史上的“中国观”进行评价。

既有的研究充分关注了魁奈、伏尔泰、莱布尼茨、黑格尔、孟德斯鸠等人有关中国的论述,然而除了批判“欧洲中心论”,较少关注种种“中国观”反映的欧洲思想史状况及其变化。

本文选择英国19世纪思想家约翰?密尔为对象。

尽管他论述中国的文章不多,但其“中国观”接续了孟德斯鸠与苏格兰启蒙运动的社会发展理论;更重要的是,他与基佐、托克维尔等人一起,将“停滞的中国”塑造为19世纪政治理论中的重要素材与事例,并藉此反思停滞、专制与自由民主的关系,这就深刻反映了19世纪欧洲思想史的核心问题。

“停滞”的中国与新型的社会发展理论启蒙运动时期的欧洲思想界是世界主义取向。

18世纪中期开始写作的这一代人,眼界首次扩展到全世界。

在读完威廉?罗伯逊的《美洲史》之后,埃德蒙?伯克说:“现在人类的宏大地图瞬间展开,再也没有任何野蛮的状态和野蛮程度,以及优美的表达方式,是我们这一刻所见不到的,例如,欧洲和中国两者彻底不同的文明教养。

”从1750年到1820年,欧洲的学者所获取的关于亚洲的信息,与古希腊罗马的古典作品、基督教经典并列,成为人类经验科学的原材料。

如德国史学家黑恩在1793年所言:“在古代世界三大洲中,只有亚洲能牢牢抓住人类哲学历史研究工作者的注意,他们不只观察单一民族,并试图透过他们的眼光,掌握我们人类的整体。

”到了19世纪,亚洲研究的专业化和职业化趋势突飞猛进。

大众又见到了耶稣会自17世纪开始在中国收集的各类知识汇编书籍。

专业协会则不断涌现:1822年,亚洲协会在巴黎成立;次年,皇家亚洲协会在伦敦成立;1845年德国东方协会成立。

然而另一方面,与知识的丰富精深形成对照的却是知识界的日趋狭隘。

在19世纪的欧洲,“停滞”(stagnation)的中国是十分流行的修辞。

停滞是指事物因受某种阻碍而处于原来状况下不能继续发展前进。

当然,即便在18世纪前期的“中国热”之时,欧洲人也相信:尽管曾有过优越的文明,但中国已经停滞了几个世纪。

孟德斯鸠说中国历史是没有进步的治乱循环。

即便伏尔泰推崇中国,也认为中国文明早慧而停滞。

甚至维柯早于伏尔泰就已提到中国人直到几百年前都一直与世隔绝独自发展,因此文明的成就微乎其微。

“停滞的中国”背后乃是欧洲社会与思想本身的巨变。

工业革命深入、商业社会成长,法国大革命冲击全欧洲的封建专制并促进宪政和议会改革,这些使得中国曾被推崇的重农主义、贤人政治等不再具有吸引力。

而在一种崭新的社会发展理论的背景下,欧洲人将“停滞”的中国标记在历史进程的低端等级上。

不少学者已经论述过18世纪以来欧洲的“进步”理论对时人之“中国观”的影响。

比如,孔多塞认为中国文明兴起于游牧时代之后,并始终未脱离这个低级阶段。

赫尔德评论东方文化处于时间和空间的静态中。

黑格尔则称中国是人类的幼年期,具有理性能力,但只是一个自在地具有理性的孩童,并无独立人格,在没有外力的冲击之下将永远停滞下去。

马克思的中国观也在此基础之上形成,只不过他更加具体地运用了当时经济学的数据来证明一个停滞的中华文明。

这种线性的进步观主要流行于欧洲大陆。

而本文着重强调:与此同时,英格兰北部一隅的苏格兰则兴起了所谓苏格兰启蒙运动(Scottish Enlightenment),产生了一种更精细微妙的以“四个阶段”闻名的社会发展理论,对英国知识人影响深远。

在这种历史叙事中,所有的社会被设想为自然地经历狩猎――放牧――农耕――商业的发展过程,同时也经历着一次从“野蛮”到“文明”的跨越。

“文明化”通过经济、文化、社会和政治要素的交互作用而实现。

经济上,由农业转型至发达的工商业;文化上,由偏好军事、俭朴转向喜好文雅社会和自由艺术;社会上,由两极分化对立的社会转型至阶梯式社会,其中有一个由绅士、工商业者和专业人士构成的中等阶层;政治上,由君主专制转型至法治与民主的政府。

文明不只是物质进步的标志,也是社会道德进步的规范性标准。

苏格兰启蒙运动的历史叙事采用一种所谓的“推测历史”(conjecturalhistory)方法来研究社会发展规律。

但这实际上不是史学研究,而是一种抽象的逻辑论证,即用人性法则来解释历史,制造了一种描绘文明进程的历史想象。

在这种“文明史论”中,如斯密所言,中国曾是世界上最富裕的国家,但现在“似乎长期停滞不发展了”。

还需指出的是,欧洲人虽然依靠“进步”、“文明”史观界定中国的“停滞”,但他们接受的“中国历史”相关信息本身就有被曲解的一面。

19世纪关于中国历史的主要资料是在1777年至1783年间出版的冯秉正(De Mailla)译7卷本《中国通史》(Historie Generale de la Chine)和杜赫德的《中华帝国通志》(1735年)。

冯著以朱熹《通鉴纲目》为主,博采其他史书为补充。

《通鉴纲目》本身是朱熹对《资治通鉴》施以理学化解释,冯秉正就向欧洲人呈现了一个儒家眼里的中国编年史,令他们感觉中国从古至今都无变化。

从赫尔德到黑格尔的诸多欧洲哲人都持有此观点。

因此停滞论题并不只是欧洲的“发明”,而像是吸收了中国人的自我认识。

马森也认为,杜赫德的《中华帝国通志》与耶稣会传教士要对在欧洲人中间散布中国人墨守陈规、停滞不前的观点负有很大责任。

密尔父子的野蛮/文明二分法苏格兰史学家理解社会生活的复杂,意识到个人理性的局限,重视既有制度和风俗发挥的维持与限制的双重作用。

这就使得他们持有微妙的多元立场。

当代学者也指出,18世纪哲人“怀疑欧洲的政治秩序和社会秩序的公正性,并且尊重其他社会的文明成果的理性”。

而亚洲的制度与生活方式“既未被强制纳入‘野蛮’的狭隘模式中,亦未被挤入特殊的人种学论述中”。

但这种立场到了18世纪末逐渐式微,让位于野蛮与文明之间粗暴的二元划分。

这一思想转变是如何发生的?珍妮弗?皮茨就认为,约翰?密尔与其父亲詹姆斯?密尔的思想正是这一过程中的典型代表。

约翰?密尔的“中国观”受到苏格兰启蒙运动与边沁功利主义的影响。

这些主要是其父亲詹姆斯?密尔教导的。

作为在苏格兰出生、学习,之后在英格兰成名的文人,詹姆斯?密尔“处于作为苏格兰启蒙运动核心的社会发展理论与约翰密尔的自由主义特色的进步理论之间”。

同时,作为边沁的忠实信徒,他还将苏格兰哲人的社会发展理论和功利主义杂糅,形成了一套粗陋的社会发展观。

苏格兰哲人在探讨各种社会形态时十分克制,对于那些与他们自身社会有着截然不同的行为和习俗惯例的社会,他们通常很谨慎地思考其复杂程度。

亚当?斯密就认为各类社会中的制度与行为“源于成熟思维的合理判断,其目的在于回应他们环境的特殊挑战”。

从而尊重许多蕴含于非欧洲社会之中的价值。

詹姆斯?密尔吸收了苏格兰历史学家的观点,但其做法破坏了后者的微妙性和洞察力。

詹姆斯将斯密和弗格森假定的相对微妙的发展层次简化为文明/野蛮的二分法,随后将所有的非欧洲社会同化为一种社会“初期”的单一种类。

詹姆斯?密尔更认为一种社会的历史发展阶段与其成员的智能之间具有直接的联系,野蛮人的行为就表明其思维愚蠢,理性屈从于激情。

他把非欧洲社会的风俗习惯看作是智力低下的证据。

据此,詹姆斯提出了一种唯一的文明指标:所有社会能够根据它们促进功利的程度而划分到一种历史与道德的等级制度中。

因此,他把所有的法律制度和行为方式看成一个社会野蛮或文明的证据。

于是他只需要收集证据证明中国的落后,而非以细微差别去确定中国的文明阶段。

在1809年刊于《爱丁堡评论》的一篇文章巾,詹姆斯?密尔说中国是“不变的,或农业社会的婴儿期,或仅比婴儿期稍发达”。

以功利主义的幸福计算标准看,中国等级极低,“他们的政府是一种处于非常简单和原始形态的专制政府,在中国,没有一种制度能够表明它已处于超过农业社会初期形态的文明阶段”。

约翰?密尔遵循其父,将功利主义模式置于印度、中国和波斯问题之上,并通过“停滞”联系起来。

在1838年的文章《论边沁》中他提到中国的停滞,而这与他7年前的文章《论时代精神》中提到的社会之“自然”状态有关。