牛顿运动定律解析

- 格式:pptx

- 大小:736.60 KB

- 文档页数:40

牛顿三定律解析牛顿三定律,也被称为运动定律,是经典力学的基石,揭示了物体的力学行为和相互作用。

这三个定律由英国物理学家艾萨克·牛顿在17世纪提出,并对现代科学发展产生了深远影响。

本文将对这三个定律进行解析,并探讨它们在物理世界中的应用。

一、第一定律:惯性定律牛顿的第一定律,也称为惯性定律,表明一个物体如果没有受到外力作用,将保持静止或匀速直线运动的状态。

简而言之,物体会继续保持原有的运动状态,直到有外力改变它。

这意味着静止物体会保持静止,运动物体会继续运动。

第一定律的一个重要应用是解释为什么我们坐在火车或车辆上时会感到向后被推的力。

这是因为当车辆突然加速时,我们的身体继续保持之前的静止状态,而车辆却在加速,导致身体向后被推。

这个现象可以利用第一定律来解释。

二、第二定律:动量定律牛顿的第二定律,也称为动量定律,描述了力、质量和加速度之间的关系。

它的数学表达式为F = ma,其中F表示物体所受的力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。

根据这个定律,当一个物体受到一个外力时,它将产生加速度,而加速度的大小与施加在物体上的力成正比,与物体的质量成反比。

通过第二定律,我们可以解释为什么以相同的力推动两个物体,质量较大的物体会产生较小的加速度。

因为根据公式F = ma,对于相同的力F,质量较大的物体将产生较小的加速度,而质量较小的物体将产生较大的加速度。

三、第三定律:作用-反作用定律牛顿的第三定律,也称为作用-反作用定律,指出任何一个力的作用都会有一个大小相等、方向相反的反作用力作用在另一个物体上。

简而言之,如果一个物体对另一个物体施加力,那么另一个物体也会对第一个物体施加同样大小、方向相反的力。

这个定律可以解释许多日常生活中的现象,比如划船和射击。

当我们划船时,我们的桨受到了向后的推力,而水则受到了向前的反作用力。

同样地,当我们射击子弹时,子弹会向前发射,而枪身则会受到向后的反作用力。

结论牛顿三定律为我们解释了物体的运动行为和相互作用提供了重要的基础。

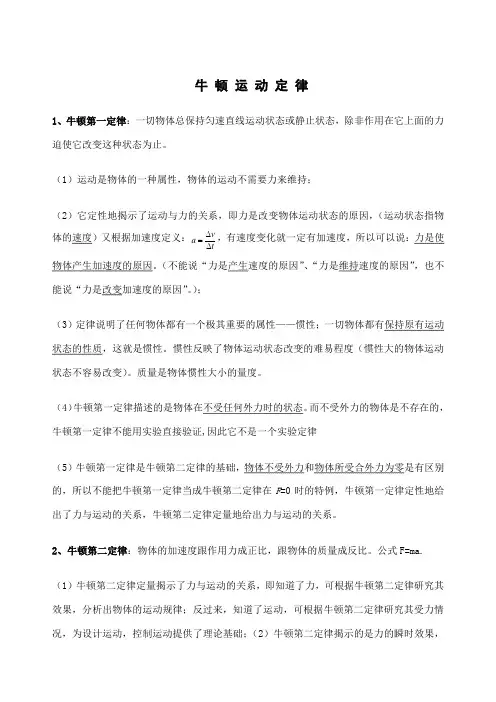

牛 顿 运 动 定 律1、牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态为止。

(1)运动是物体的一种属性,物体的运动不需要力来维持;(2)它定性地揭示了运动与力的关系,即力是改变物体运动状态的原因,(运动状态指物体的速度)又根据加速度定义:tv a ∆∆=,有速度变化就一定有加速度,所以可以说:力是使物体产生加速度的原因。

(不能说“力是产生速度的原因”、“力是维持速度的原因”,也不能说“力是改变加速度的原因”。

);(3)定律说明了任何物体都有一个极其重要的属性——惯性;一切物体都有保持原有运动状态的性质,这就是惯性。

惯性反映了物体运动状态改变的难易程度(惯性大的物体运动状态不容易改变)。

质量是物体惯性大小的量度。

(4)牛顿第一定律描述的是物体在不受任何外力时的状态。

而不受外力的物体是不存在的,牛顿第一定律不能用实验直接验证,因此它不是一个实验定律(5)牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础,物体不受外力和物体所受合外力为零是有区别的,所以不能把牛顿第一定律当成牛顿第二定律在F =0时的特例,牛顿第一定律定性地给出了力与运动的关系,牛顿第二定律定量地给出力与运动的关系。

2、牛顿第二定律:物体的加速度跟作用力成正比,跟物体的质量成反比。

公式F=ma.(1)牛顿第二定律定量揭示了力与运动的关系,即知道了力,可根据牛顿第二定律研究其效果,分析出物体的运动规律;反过来,知道了运动,可根据牛顿第二定律研究其受力情况,为设计运动,控制运动提供了理论基础;(2)牛顿第二定律揭示的是力的瞬时效果,即作用在物体上的力与它的效果是瞬时对应关系,力变加速度就变,力撤除加速度就为零,力的瞬时效果是加速度而不是速度;(3)牛顿第二定律是矢量关系,加速度的方向总是和合外力的方向相同的,可以用分量式表示,Fx =max,Fy=may, 若F为物体受的合外力,那么a表示物体的实际加速度;若F为物体受的某一个方向上的所有力的合力,那么a表示物体在该方向上的分加速度;若F为物体受的若干力中的某一个力,那么a仅表示该力产生的加速度,不是物体的实际加速度。

物理学中的牛顿三定律解析物理学中的牛顿三定律是研究物体运动的基本定律,它由英国科学家艾萨克·牛顿在17世纪提出。

牛顿三定律包括惯性定律、动量定律和作用-反作用定律,这些定律对于解析物体的运动以及力的相互作用具有重要意义。

首先,让我们来看看牛顿的第一定律,即惯性定律。

这个定律告诉我们,一个物体如果没有受到外力的作用,将保持静止或匀速直线运动。

这意味着物体具有惯性,即它会保持原来的状态,不会自发地改变。

例如,当我们在平稳的公交车上坐着,车子突然刹车,我们会感到向前倾斜,这是因为我们的身体具有惯性,继续向前运动。

接下来是牛顿的第二定律,即动量定律。

动量是物体运动的量度,它等于物体的质量乘以速度。

牛顿的第二定律告诉我们,当一个物体受到外力作用时,它的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。

这可以用公式F=ma来表示,其中F是作用力,m是物体的质量,a是物体的加速度。

动量定律有一个重要的应用,就是解析物体的运动。

通过对物体的质量、速度和作用力的分析,我们可以计算物体的加速度和运动轨迹。

例如,当我们用力推动一个小车,我们可以通过测量小车的质量和加速度,计算出我们施加的力的大小。

最后是牛顿的第三定律,即作用-反作用定律。

这个定律告诉我们,对于每一个作用力,都存在一个大小相等、方向相反的反作用力。

这意味着力是成对出现的,它们互相抵消,不会单独存在。

例如,当我们站在地面上,我们受到地球对我们的引力,同时我们也对地球施加了一个大小相等、方向相反的反作用力。

作用-反作用定律在物体的相互作用中起着重要的作用。

它解释了为什么我们在推墙时感到困难,因为我们的力与墙的反作用力相互抵消。

同样地,这个定律也解释了为什么火箭可以在太空中行驶,因为燃料的喷射产生的推力与火箭的反作用力相互作用。

牛顿三定律的应用不仅仅局限于物体的运动,它们也在工程、天文学等领域中发挥着重要作用。

例如,在建筑设计中,我们需要考虑物体的平衡和稳定性,这就涉及到力的平衡和作用力的分析。

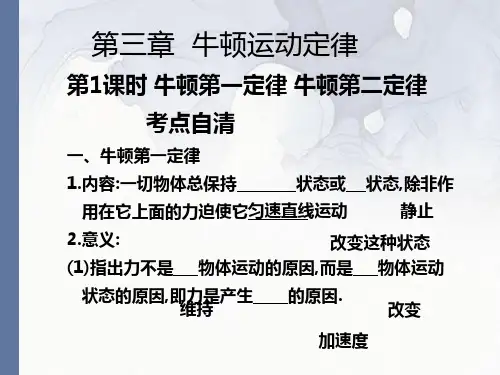

第1讲牛顿运动定律的理解知识点牛顿第一定律Ⅱ1.牛顿第一定律(1)内容:一切物体总保持01匀速直线运动状态或02静止状态,除非作用在它上面的力迫使它03改变这种状态。

(2)意义①揭示了物体的固有属性:一切物体都有04惯性,因此牛顿第一定律又叫05惯性定律。

②揭示了力与运动的关系:力不是06维持物体运动的原因,而是07改变物体运动状态的原因,即力是产生08加速度的原因。

(3)适用范围:惯性参考系。

2.惯性(1)定义:物体具有保持原来09匀速直线运动状态或10静止状态的性质。

(2)惯性的两种表现①物体不受外力作用时,其惯性表现在保持静止或11匀速直线运动状态。

②物体受外力作用时,其惯性表现在反抗运动状态的12改变。

(3)量度:13质量是惯性大小的唯一量度,14质量大的物体惯性大,15质量小的物体惯性小。

(4)普遍性:惯性是物体的16固有属性,一切物体都具有惯性,与物体的运动情况和受力情况17无关(选填“有关”或“无关”)。

知识点牛顿第二定律Ⅱ单位制Ⅰ1.牛顿第二定律(1)内容:01作用力成正比,02质量成03作用力的方向相同。

(2)表达式:F=kma,当F、m、a单位采用国际单位制时k=041,F=05ma。

(3)适用范围①牛顿第二定律只适用于06惯性参考系(相对地面静止或做匀速直线运动的参考系)。

②牛顿第二定律只适用于07宏观物体(相对于分子、原子)、08低速运动(远小于光速)的情况。

2.单位制、基本单位、导出单位(1)单位制:09基本单位和10导出单位一起组成了单位制。

①基本量:只要选定几个物理量的单位,就能够利用物理公式推导出其他物理量的单位,这些被选定的物理量叫做基本量。

②基本单位:基本量的单位。

力学中的基本量有三个,它们是11质量、12时间、13长度,它们的单位千克、秒、米就是基本单位。

③导出单位:由14基本量根据物理关系推导出来的其他物理量的单位。

(2)国际单位制的基本单位基本物理物理量符号单位名称单位符号量质量m 千克kg时间t 秒s长度l 米m电流I 安[培] A热力学温度T 开[尔文]K物质的量n 摩[尔]mol发光强度I,(I V)坎[德拉]cd知识点牛顿第三定律Ⅱ1.作用力和反作用力01相互的。

物理高中教案:牛顿三大定律解析牛顿三大定律是物理学中最经典的定律之一,揭示了物体运动规律和相互作用的特性。

在高中物理课程中,对于牛顿三大定律的学习具有重要意义。

本篇文章将会对牛顿三大定律进行深入解析,帮助高中生更好地理解这些基本概念。

一、牛顿第一定律:惯性定律惯性是指物体保持静止或匀速直线运动状态的属性。

牛顿第一定律也被称为惯性定律,它描述了物体在没有净外力作用时的运动状态。

具体而言,一个静止的物体将保持静止状态,而一个运动中的物体将保持匀速直线运动状态,除非受到外力的干扰。

牛顿第一定律可以表述为:“当合力为零时,物体将保持其原来的状态”。

这意味着如果物体所受合力为零,则该物体将维持其当前速度和方向不变。

二、牛顿第二定律:加速度与力的关系牛顿第二定律描述了力对于物体产生加速度的影响。

它可以表述为:“当作用在一个物体上的合力不为零时,物体将获得加速度,其大小和方向与所受合力成正比”。

数学上可以表示为F=ma,其中F是物体所受合力的大小,m是物体的质量,a是产生的加速度。

牛顿第二定律揭示了物体运动状态和外力之间的关系。

当一个物体受到施加在它上面的净外力时,会产生与该力成正比的加速度。

同时,质量越大,同样大小的力对该物体产生的加速度越小;质量越小,则同样大小的力对该物体产生的加速度越大。

三、牛顿第三定律:作用-反作用定律牛顿第三定律被称为作用-反作用定律。

它表达了相互作用物体之间存在相等且方向相反的两个力。

具体而言,“任何两个物体之间相互作用时互为作用力和反作用力”,并且“两个力同时出现,在时间和空间上均有联系”。

这意味着当一个物体对另一个物体施加力时,同时也会受到由后者对前者施加的大小相等但方向相反的力。

例如,在我们行走中所感受到地面的推力,实际上是我们所施加给地面的反作用力。

牛顿第三定律的应用十分广泛。

例如,它可以解释为什么射击时枪会后坐力,也可以解释为何摩托车转弯时需要向内倾斜。

结论通过对牛顿三大定律的深入解析,我们可以更好地理解物体运动规律和相互作用特性。

物理力学中的牛顿三大定律解析牛顿三大定律是物理力学领域中最基础、最重要的定律之一。

这些定律描述了物体运动的原理和规律,被广泛应用于各个领域,包括力学、动力学和天体力学等。

本文将对牛顿三大定律进行详细解析。

第一定律,也被称为惯性定律,提供了物体运动状态的基本原理。

根据这个定律,一个物体如果不受到外力作用,将保持静止或匀速直线运动的状态。

换句话说,物体会保持其现有的运动状态,直到有外力作用于其上。

第二定律,也称为加速度定律,描述了物体如何加速的原理。

根据这个定律,物体的加速度与作用在物体上的合力成正比,与物体质量成反比。

用公式表示为F=ma,其中F是合力,m是物体的质量,a是物体的加速度。

这个定律解释了为什么物体在受到力的作用下会产生加速度,以及加速度的大小与作用力和物体质量的关系。

第三定律,也被称为作用-反作用定律,提供了物体相互作用的规律。

根据这个定律,任何作用于物体A的力都会有一个等大、反向的作用力作用于物体B上。

换句话说,对于任何一对相互作用的力,力的大小相等、方向相反。

这个定律解释了为什么物体之间存在相互作用,以及作用力和反作用力的关系。

通过牛顿三大定律,我们可以分析和预测物体的运动状态。

首先,根据第一定律,如果一个物体不受任何外力作用,则会保持其运动状态。

如果一个物体在某个方向上受到合力作用,则物体将产生加速度,并且会以该方向的速度增加或减小。

其次,根据第三定律,如果一个物体作用于另一个物体,则第一个物体受到的作用力和第二个物体受到的反作用力相等、方向相反。

这个原理被广泛应用于物体碰撞、推进系统和天体运动等领域。

牛顿三大定律对于理解和解释物体运动的原理至关重要。

它们为我们提供了一个框架,通过观察和分析物体的运动,我们可以应用这些定律来计算和预测物体的运动轨迹和速度变化。

这些定律不仅适用于地球上的物体,也适用于天体力学中的星球和恒星等。

总结起来,牛顿三大定律是物理力学中的基础定律,它们揭示了物体运动的原理和规律。

专升本物理牛顿运动定律基础解析与应用在专升本物理的学习中,牛顿运动定律是极为重要的基础知识。

理解和掌握牛顿运动定律不仅对于应对考试至关重要,更是为后续深入学习物理知识奠定坚实的基础。

牛顿第一定律,也被称为惯性定律,它指出:任何物体都要保持匀速直线运动或静止的状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。

简单来说,物体具有保持原有运动状态的“惯性”。

比如,一辆在高速公路上匀速直线行驶的汽车,如果没有受到其他外力的作用,它会一直保持这个速度和方向前进。

当我们坐在车里,突然刹车时,身体会向前倾,这就是因为惯性,我们的身体想要保持原来的运动状态。

牛顿第二定律是这三个定律中应用最为广泛的一个。

它表明:物体的加速度与作用在它上面的合力成正比,与物体的质量成反比,其数学表达式为 F = ma 。

这里的“F”表示合力,“m”是物体的质量,“a”则是加速度。

假如我们要推动一个很重的箱子,用的力越大,箱子的加速度就越大;而箱子越重,要让它获得相同的加速度,就需要更大的力。

牛顿第三定律指出:相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,且作用在同一条直线上。

比如,当我们站在地面上,脚向下用力踩地面,地面就会给我们一个向上的反作用力,从而支撑着我们站立。

在实际生活中,牛顿运动定律有着广泛的应用。

比如,汽车的制动系统就是利用牛顿第二定律来实现的。

当司机踩下刹车踏板时,刹车装置会产生一个摩擦力,这个摩擦力作为合力作用在汽车上,使汽车产生一个与行驶方向相反的加速度,从而逐渐减速直至停止。

再比如,火箭的发射就是牛顿第三定律的典型应用。

火箭向后喷出高速的气体,这些气体给火箭一个反作用力,推动火箭向前飞行。

而且,火箭的燃料燃烧得越剧烈,喷出气体的速度越快,产生的反作用力就越大,火箭获得的加速度也就越大,能够飞得更高更远。

在体育运动中,牛顿运动定律也无处不在。

例如,跳远运动员在起跳前会先助跑一段距离。

助跑的目的是为了获得较大的速度,然后在起跳的瞬间,利用牛顿第二定律,通过腿部肌肉的力量产生一个较大的向上的力,使身体获得较大的向上的加速度,从而跳得更远。

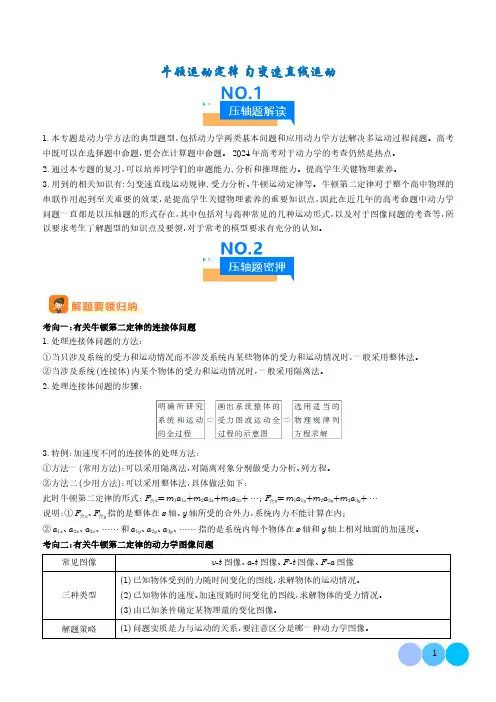

牛顿运动定律 匀变速直线运动1.本专题是动力学方法的典型题型,包括动力学两类基本问题和应用动力学方法解决多运动过程问题。

高考中既可以在选择题中命题,更会在计算题中命题。

2024年高考对于动力学的考查仍然是热点。

2.通过本专题的复习,可以培养同学们的审题能力,分析和推理能力。

提高学生关键物理素养。

3.用到的相关知识有:匀变速直线运动规律,受力分析、牛顿运动定律等。

牛顿第二定律对于整个高中物理的串联作用起到至关重要的效果,是提高学生关键物理素养的重要知识点,因此在近几年的高考命题中动力学问题一直都是以压轴题的形式存在,其中包括对与高种常见的几种运动形式,以及对于图像问题的考查等,所以要求考生了解题型的知识点及要领,对于常考的模型要求有充分的认知。

考向一:有关牛顿第二定律的连接体问题1.处理连接体问题的方法:①当只涉及系统的受力和运动情况而不涉及系统内某些物体的受力和运动情况时,一般采用整体法。

②当涉及系统(连接体)内某个物体的受力和运动情况时,一般采用隔离法。

2.处理连接体问题的步骤:3.特例:加速度不同的连接体的处理方法:①方法一(常用方法):可以采用隔离法,对隔离对象分别做受力分析、列方程。

②方法二(少用方法):可以采用整体法,具体做法如下:此时牛顿第二定律的形式:F 合x =m 1a 1x +m 2a 2x +m 3a 3x +⋯;F 合y =m 1a 1y +m 2a 2y +m 3a 3y +⋯说明:①F 合x 、F 合y 指的是整体在x 轴、y 轴所受的合外力,系统内力不能计算在内;②a 1x 、a 2x 、a 3x 、⋯⋯和a 1y 、a 2y 、a 3y 、⋯⋯指的是系统内每个物体在x 轴和y 轴上相对地面的加速度。

考向二:有关牛顿第二定律的动力学图像问题常见图像v t 图像、a t 图像、F t 图像、F a 图像三种类型(1)已知物体受到的力随时间变化的图线,求解物体的运动情况。

中国最大的教育门户网站 E 度高考网高考物理考点分类解析三、牛顿运动定律★1.牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种运动状态为止.(1)运动是物体的一种属性,物体的运动不需要力来维持.(2)定律说明了任何物体都有惯性.(3)不受力的物体是不存在的.牛顿第一定律不能用实验直接验证.但是建立在大量实验现象的基础之上,通过思维的逻辑推理而发现的.它告诉了人们研究物理问题的另一种新方法:通过观察大量的实验现象,利用人的逻辑思维,从大量现象中寻找事物的规律.(4)牛顿第一定律是牛顿第二定律的基础,不能简单地认为它是牛顿第二定律不受外力时的特例,牛顿第一定律定性地给出了力与运动的关系,牛顿第二定律定量地给出力与运动的关系.2.惯性:物体保持匀速直线运动状态或静止状态的性质.(1)惯性是物体的固有属性,即一切物体都有惯性,与物体的受力情况及运动状态无关.因此说,人们只能“利用”惯性而不能“克服”惯性.(2)质量是物体惯性大小的量度.★★★★3.牛顿第二定律:物体的加速度跟所受的外力的合力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同,表达式F 合 =ma(1)牛顿第二定律定量揭示了力与运动的关系,即知道了力,可根据牛顿第二定律,分析出物体的运动规律;反过来,知道了运动,可根据牛顿第二定律研究其受力情况,为设计运动,控制运动提供了理论基础.(2)对牛顿第二定律的数学表达式F 合 =ma ,F 合 是力,ma 是力的作用效果,特别要注意不能把ma 看作是力.(3)牛顿第二定律揭示的是力的瞬间效果.即作用在物体上的力与它的效果是瞬时对应关系,力变加速度就变,力撤除加速度就为零,注意力的瞬间效果是加速度而不是速度.(4)牛顿第二定律F 合 =ma ,F 合是矢量,ma 也是矢量,且ma 与F 合 的方向总是一致的.F 合 可以进行合成与分解,ma 也可以进行合成与分解.4. ★牛顿第三定律:两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一直线上.(1)牛顿第三运动定律指出了两物体之间的作用是相互的,因而力总是成对出现的,它们总是同时产生,同时消失.(2)作用力和反作用力总是同种性质的力.(3)作用力和反作用力分别作用在两个不同的物体上,各产生其效果,不可叠加.5.牛顿运动定律的适用范围:宏观低速的物体和在惯性系中.6.超重和失重(1)超重:物体有向上的加速度称物体处于超重.处于超重的物体对支持面的压力F N (或对悬挂物的拉力)大于物体的重力mg ,即F N =mg+ma.(2)失重:物体有向下的加速度称物体处于失重.处于失重的物体对支持面的压力FN (或对悬挂物的拉力)小于物体的重力mg.即FN=mg-ma.当a=g 时F N =0,物体处于完全失重.(3)对超重和失重的理解应当注意的问题①不管物体处于失重状态还是超重状态,物体本身的重力并没有改变,只是物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)不等于物体本身的重力.②超重或失重现象与物体的速度无关,只决定于加速度的方向.“加速上升”和“减速下降”都是超重;“加速下降”和“减速上升”都是失重.③在完全失重的状态下,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如单摆停摆、天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生压强等. 6、处理连接题问题----通常是用整体法求加速度,用隔离法求力。

3.3牛顿运动定律的综合应用一、动力学中的连接体问题1.连接体多个相互关联的物体连接(叠放、并排或由绳子、细杆、弹簧等联系)在一起构成的物体系统称为连接体.连接体一般(含弹簧的系统,系统稳定时)具有相同的运动情况(速度、加速度).2.常见的连接体(1)物物叠放连接体:两物体通过弹力、摩擦力作用,具有相同的速度和加速度速度、加速度相同(2)轻绳连接体:轻绳在伸直状态下,两端的连接体沿绳方向的速度总是相等.速度、加速度相同速度、加速度大小相等,方向不同(3)轻杆连接体:轻杆平动时,连接体具有相同的平动速度.速度、加速度相同(4)弹簧连接体:在弹簧发生形变的过程中,两端连接体的速度、加速度不一定相等;在弹簧形变最大时,两端连接体的速度、加速度相等.二、动力学中的临界和极值问题1.常见的临界条件(1)两物体脱离的临界条件:F N=0.(2)相对滑动的临界条件:静摩擦力达到最大值.(3)绳子断裂或松弛的临界条件:绳子断裂的临界条件是绳中张力等于它所能承受的最大张力;绳子松弛的临界条件是F T=0.2.解题基本思路(1)认真审题,详细分析问题中变化的过程(包括分析整个过程中有几个阶段);(2)寻找过程中变化的物理量;(3)探索物理量的变化规律;(4)确定临界状态,分析临界条件,找出临界关系.整体法与隔离法在连接体中的应用(1)整体法当连接体内(即系统内)各物体的加速度相同时,可以把系统内的所有物体看成一个整体,分析其受力和运动情况,运用牛顿第二定律对整体列方程求解的方法.(2)隔离法当求系统内物体间相互作用的内力时,常把某个物体从系统中隔离出来,分析其受力和运动情况,再用牛顿第二定律对隔离出来的物体列方程求解的方法.(3)处理连接体方法①共速连接体,一般采用先整体后隔离的方法.如图所示,先用整体法得出合力F与a的关系,F=(m A+m B)a,再隔离单个物体(部分物体)研究F内力与a的关系,例如隔离B,F内力=m B a=m Bm A+m BF②关联速度连接体分别对两物体受力分析,分别应用牛顿第二定律列出方程,联立方程求解.例题1.一固定在水平面上倾角为α的粗糙斜面上有一个电动平板小车,小车的支架OAB上在O点用轻绳悬挂一个小球,杆AB垂直于小车板面(小车板面与斜面平行)。

牛顿运动定律深度解析在物理学的浩瀚星空中,牛顿运动定律无疑是最为璀璨的明星之一。

这三条定律不仅奠定了经典力学的基础,更是我们理解和描述物体运动的关键工具。

接下来,让我们一同深入探索牛顿运动定律的奥秘。

牛顿第一定律,也被称为惯性定律,它指出:任何物体都要保持匀速直线运动或静止的状态,直到外力迫使它改变运动状态为止。

想象一下,在一个光滑的平面上,有一个静止的小球。

如果没有外力作用在它身上,它会一直保持静止不动。

同样,如果这个小球正在以一定的速度匀速直线运动,没有外力干扰,它也会一直沿着这个方向和速度持续下去。

惯性,就是物体保持原有运动状态的特性。

物体的质量越大,惯性就越大。

比如一辆大卡车和一辆小汽车,在同样的外力作用下,大卡车更难改变它的运动状态,因为它的质量大,惯性大。

牛顿第二定律是这三条定律中的核心。

它表明:物体的加速度跟作用力成正比,跟物体的质量成反比。

用公式表达就是 F = ma,其中 F是作用力,m 是物体的质量,a 是加速度。

加速度是什么呢?简单来说,就是物体速度变化的快慢。

假如你用力推一个箱子,用的力越大,箱子的加速度就越大,它速度增加得就越快;而如果箱子质量很大,你要让它获得同样的加速度,就需要用更大的力。

这一定律在我们的日常生活中随处可见。

比如汽车的加速和刹车,发动机提供的力使得汽车加速,刹车系统施加的力让汽车减速。

在体育比赛中,运动员投掷铅球,用力越大,铅球的加速度就越大,投掷得就越远。

牛顿第三定律告诉我们:相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,且作用在同一条直线上。

比如,当你站在地上,你给地面一个向下的压力,地面就会给你一个向上的支持力,这两个力大小相等、方向相反。

火箭之所以能够升空,也是因为火箭向下喷射燃料燃烧产生的高温高压气体,这些气体给火箭一个向下的反作用力,而火箭就获得了向上的推力。

牛顿运动定律的应用极其广泛。

在工程领域,从建筑结构的设计到机械制造,都离不开对这些定律的运用。

物理世界中的力学定律牛顿三定律解析物理世界中的力学定律:牛顿三定律解析在物理学中,力学是研究物体运动和相互作用的学科,而牛顿三定律是力学中最基础也最重要的定律之一。

下面将对牛顿三定律进行详细的解析。

第一定律:惯性定律牛顿的第一定律,也称为惯性定律,指出:如果一个体系没有受到外力作用,或者外力合力为零,那么这个体系将保持静止或匀速直线运动的状态。

在生活中,我们经常会遇到这种情况:当一个物体静止时,突然向前推动它,我们会发现物体会开始运动;而当一个物体在匀速直线运动时,突然停止施加力,我们会发现物体会继续保持之前的速度直线运动。

这就是惯性的体现。

第二定律:动量定律牛顿的第二定律,也被称为动量定律,表述如下:当一个物体受到外力作用时,它的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比,且与作用力和加速度的方向相同。

数学表达式为:F = ma其中,F为物体所受的作用力,m为物体的质量,a为物体的加速度。

根据这个定律,我们可以计算出物体在受力的情况下所产生的加速度。

举例来说,当我们用手推动一个质量较小的物体和一个质量较大的物体时,我们会发现推动质量较小的物体所需要的力要比推动质量较大的物体所需要的力小很多。

这是因为质量越大,受到的加速度相同的物体所需要的力就越大。

第三定律:作用力与反作用力牛顿的第三定律,也被称作作用与反作用定律,指出:在相互作用的两个物体之间,作用力与反作用力的大小相等,方向相反,且作用于不同的物体上。

我们经常可以在生活中观察到这个定律的体现。

例如,在划船时,当我们用桨划水时,桨会受到向后的阻力力,而船则会向前运动。

这是因为划船产生的作用力与桨受到的反作用力大小相等,方向相反,导致了船的运动。

总结牛顿三定律是物理学中关于力学的基本定律。

第一定律关于惯性的原理,描述了物体保持静止或匀速直线运动状态的情况;第二定律定义了力的概念,并给出了计算物体加速度的公式;第三定律则关注作用力与反作用力的相互作用。

6.牛顿运动定律的应用★课标解析1.课标内容要求。

理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题。

2.课标内容解析。

牛顿运动定律包括牛顿三大定律。

牛顿第一定律指出力不是维持物体运动状态的原因,而是改变物体运动状态的原因,一切物体都有惯性,且物体的质量是其惯性大小的量度,物体的惯性与物体的运动状态无关。

牛顿第二定律可用公式F=ma简洁表述,是运动学和静力学联系的桥梁与纽带,是动力学的基础。

牛顿第三定律阐述了物体间作用力与反作用力的关系。

牛顿运动定律是日常生活、自然规律的总结与提炼,日常生产生活中的现象与牛顿运动定律规律相符合。

培养学生用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题的能力是培育物理学科核心素养的重要载体,也是物理教学的学科价值的体现。

★教学目标1.理解牛顿第二定律中的加速度、力、质量三者之间的关系,形成正确的物理观念。

2.了解力与运动是与我们日常生产、生活密不可分的两大物理内容。

3.会用牛顿运动定律来解释和解决遇到的相关问题。

4.体会用牛顿运动定律解决生产生活中的问题的过程是理论联系实际的过程。

5.在牛顿运动定律的应用过程中体会科学解决问题的思路与策略。

6.在用牛顿运动定律科学解决问题的过程中培养模型建构能力和科学推理能力。

7.体会日常生活中物理无处不在,均是物理规律在起作用,培养学生的科学态度与责任心。

★教学准备1.本节的教学用1课时。

2.多媒体使用。

PPT课件,电脑投影。

3.教学顺序。

(1)复习引入:牛顿第二定律表达式F=ma中含有加速度、力、质量三个方面关系;(2)问题导向:以教科书中的问题1为例,体会动力学测物体质量的方法;(3)交流讨论,提炼思路;(4)问题导向:以教科书中的问题2为例,体会从受力确定运动情况的过程;(5)问题导向:以教科书中的问题3为例,体会从运动情况确定受力的过程;(6)以理点悟、深化主题:请学生整理、提炼、领悟牛顿运动定律应用的思路与策略。

牛顿运动定律的基本应用【考点一 牛顿第二定律的瞬时性问题】1.两种模型物体的加速度与其所受合力具有因果关系,物体的加速度总是随其所受合力的变化而变化,具体可简化为以下两种模型:2.求解瞬时性问题的一般思路求解瞬时性问题时应注意的一点物体的加速度能够随其所受合力的突变而突变,但物体速度的变化需要一个过程的积累,不会发生突变。

【考点二 动力学的两类基本问题】动力学的两类基本问题的解题步骤解决动力学两类基本问题的关键(1)两个分析:物体的受力情况分析和运动过程分析。

(2)两个桥梁:加速度是联系物体运动和受力的桥梁;衔接点的速度是联系相邻两个过程的桥梁。

【考点三 动力学中的图像问题】1.常见的动力学图像vt图像、at图像、Ft图像、Fa图像等。

2.图像问题的类型(1)已知物体受的力随时间变化的图像,分析物体的运动情况。

(2)已知物体的速度、加速度随时间变化的图像,分析物体的受力情况。

(3)由已知条件确定某物理量的变化图像。

3.解题策略(1)分清图像的类别:即分清横、纵坐标所代表的物理量,明确图像的物理意义。

(2)注意图像中的特殊点、斜率、面积所表示的物理意义:图线与横、纵坐标轴的交点,图线的转折点,两图线的交点,图线的斜率,图线与坐标轴或图线与图线所围面积等所表示的物理意义。

(3)明确能从图像中获得的信息:把图像与具体的题意、情境结合起来,应用物理规律列出与图像对应的函数表达式,进而明确“图像与公式”“图像与过程”间的关系,以便对有关物理问题作出准确判断。

【考点四 超重和失重的理解】1.超重和失重的理解(1)不论超重、失重或完全失重,物体的重力都不变,只是“视重”改变。

(2)物体超重或失重多少由物体的质量m和竖直加速度a共同决定,其大小等于ma。

(3)在完全失重的状态下,一切由重力产生的物理现象都会完全消失。

(4)尽管物体的加速度不是竖直方向,但只要其加速度在竖直方向上有分量,物体就会处于超重或失重状态。