教材图解·人教版高中历史必修1(思维导图和微试题)4.12甲午中日战争和八国联军侵华 Word版含答案

- 格式:doc

- 大小:760.00 KB

- 文档页数:3

![高中历史人教版必修一第12课甲午中日战争和八国联军侵华(共20张PPT)[优秀课件资料]](https://uimg.taocdn.com/4235f419be23482fb5da4c35.webp)

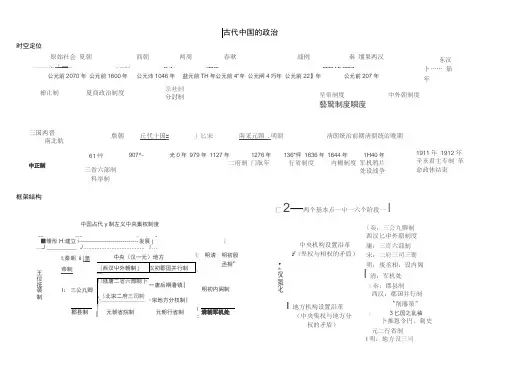

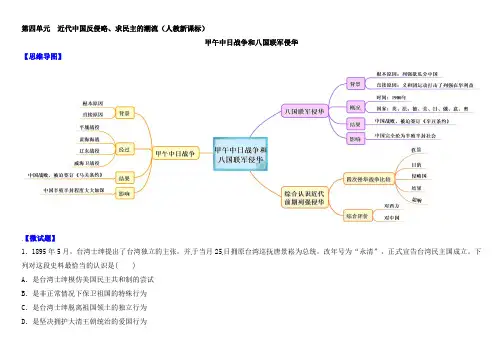

第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流(人教新课标)

甲午中日战争和八国联军侵华

【思维导图】

【微试题】

1.1895年5月,台湾士绅提出了台湾独立的主张,并于当月25日拥原台湾巡抚唐景崧为总统,改年号为“永清”,正式宣告台湾民主国成立。

下列对这段史料最恰当的认识是( )

A.是台湾士绅模仿美国民主共和制的尝试

B.是非正常情况下保卫祖国的特殊行为

C.是台湾士绅脱离祖国领土的独立行为

D.是坚决拥护大清王朝统治的爱国行为

答案:B

2.《马关条约》第六款约定:“清、日两国所有约章,因此次失和,自属废绝。

……其两国新订约章,应以清国与泰西各国现行约章为本。

”对该条款理解恰当的是日本( )

A.主宰中国的局面基本形成

B.迫使中国承认中日两国的平等地位

C.取代中国确立东亚领导地位

D.同等享有其他列强在中国的特权

答案:D。

第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流(人教新课标)第3课甲午中日战争和八国联军侵华【思维导图】]【微试题】1.1895年5月,台湾士绅提出了台湾独立的主张,并于当月25日拥原台湾巡抚唐景崧为总统,改年号为“永清”,正式宣告台湾民主国成立。

下列对这段史料最恰当的认识是( )A.是台湾士绅模仿美国民主共和制的尝试B.是非正常情况下保卫祖国的特殊行为C.是台湾士绅脱离祖国领土的独立行为]D.是坚决拥护大清王朝统治的爱国行为答案:B2.《马关条约》第六款约定:“清、日两国所有约章,因此次失和,自属废绝。

……其两国新订约章,应以清国与泰西各国现行约章为本。

”对该条款理解恰当的是日本( )A.主宰中国的局面基本形成B.迫使中国承认中日两国的平等地位C.取代中国确立东亚领导地位D.同等享有其他列强在中国的特权答案:D]]3. 1899年美国照会英、德、俄、法、意、日等国,提出在中国实行商业机会均等的主张,1900年又补充了保持中国领土和行政权力完整的条款。

上述政策( )A.导致列强瓜分中国的狂潮B.使清政府改变了对义和团的态度C.扩大了美国在中国的权益D.推进了中国民族资本主义的发展答案:C4.梁启超论李鸿章]李鸿章所以为一世俗儒所唾骂者以洋务,其所以为一世鄙夫所趋重者亦以洋务,吾之所以重李责李而为李惜者亦以洋务。

谓李鸿章不知洋务乎?中国洋务人士,吾未见有其比也。

谓李鸿章真知洋务乎?何以他国以洋务兴,而吾国以洋务衰也?吾一言以断之,则李鸿章坐知有洋务,而不知有国务。

是役(指甲午战争)也,李鸿章之失机者固多,即不失机,而亦必无可以幸胜之理。

盖十九世纪下半纪以来,各国之战争,其胜负皆可于未战前决之,何也?世运愈进于文明,则优胜劣败之公例愈确定。

实力之所在,即胜利之所在。

各国并立,生存竞争,惟利是视。

……李鸿章之手段,专以联某国制某国为主。

……于中、日之役,则欲嗾(唆使)俄、英以制日……卒之未尝一收其效,而往往因此之故,所失滋多。

近代中国反侵略、求民主的潮流反侵略鸦片战争求民主第二次鸦片战争原因甲午中日战争原因八国联军侵华战争义和团运动(背景)抗日战争农民阶级(太平天国运动)资产阶级革命派无产阶级国共十年对峙解放战争原因经过《南京条约》根本原因直接原因出超与入超概念第一阶段第二阶段内容危害影响附件a b c根本原因直接原因经过《天津条约》《北京条约》影响为什么说鸦片战争是中国近代史的开端经过:《马关条约》根本原因直接原因内容影响经过《辛丑条约》影响背景口号内容危害全民族的抗战日军的罪行胜利国民党共产党境外战场历史意义原因原因经过文件《天朝田亩制度》《资政新篇》内容评价内容历史地位评价失败的原因历史作用局限性背景:中华民国的成立失败经济基础思想基础组织基础军事基础导火线时间《中华民国临时约法》内容地位历史意义五四运动中国共产党的诞生第一次国共合作导火线经过结果意义口号性质特点影响历史条件中共一大时间、地点党纲背景开始标志北伐失败标志原因教训南昌起义土地革命长征经过意义八七会议秋收起义土地革命时间地点内容意义领导人井冈山工作重心内容意义“工农武装割据”政权建设原因遵义会议胜利根本原因直接原因内容意义时间意义争取和平民主阶段战略防御阶段战略反攻阶段战略决战重庆谈判旧政协背景《双十协定》时间内容粉碎 粉碎 开始标志三大战役影响北平谈判渡江战役意义半殖民地半封建社会:部分丧失了国家主权,并且在保留封建主义的同时又发展资本主义。

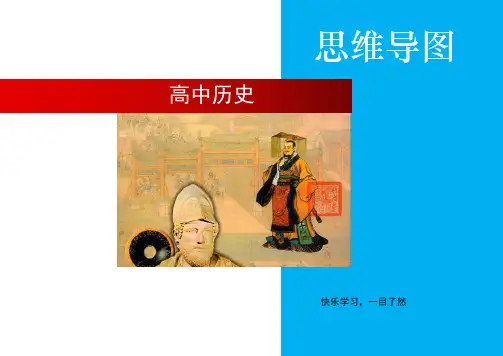

高中历史必修一(1)第一单元古代中国的政治制度夏、商、西周的政治制度夏商的政治制度西周分封制宗法制政治特点秦朝中央集权制度的形成帝国的建立巩固统治影响从汉至元政治制度的演变中央集权的发展君主专制的演进监察制度选官、用官制度的变化明清君主专制的加强明朝君主专制的强化宰相制度的废除内阁制度的形成清朝君主专制的强化军机处的设立密折制文字狱第二单元古代希腊罗马的政治制度古代希腊民主政治形成的历史条件演变过程梭伦改革(公元前6世纪初)克里斯提尼改革(公元前6世纪末)伯里克利时代民主政治(公元前5世纪,“黄金时代”)基本特点主权在民、轮番而治、公民平等、法律至上评价罗马法的起源与发展罗马法的发展演变罗马法的价值第三单元近代西方资本主义政治制度的确立与发展英国君主立宪制的建立前提:“光荣革命”确立:议会权力的确立发展责任内阁制的形成1832年议会改革美国联邦政府的建立1787年宪法两党制资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展法国议会制共和制德意志君主立宪制第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流鸦片战争鸦片战争中国从一个独立自主的封建国家开始沦为半殖民地半封建社会第二次鸦片战争中国社会半殖民地半封建化的程度进一步加深太平天国运动背景经过失败原因评价甲午中日战争和八国联军侵华甲午中日战争中国半殖民地化的程度大大加深了八国联军侵华中国完全沦为半殖民地半封建社会辛亥革命武昌起义历史意义失败原因新民主主义革命的崛起新文化运动五四运动中国共产党的诞生国共的十年对峙第一次国共合作国民大革命南昌起义八七会议秋收起义“工农武装割据”理论红军长征遵义会议抗日战争日本侵华的原因经过局部侵华阶段1931~1937全面侵华阶段1937~1945全民族的抗战抗战胜利的原因抗战胜利的意义解放战争重庆谈判解放战争防御阶段反攻阶段决战阶段:三大战役辽沈战役1948年9月~11月淮海战役1948年11月~1月平津战役1948年11月~1月胜利阶段:北平和谈(破裂)新民主主义革命胜利的历史意义。

中日甲午战争基本信息定义19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争名称由来按中国干支纪年,战争爆发的1894年为甲午年,故称甲午战争时间1894年7月25日~1895年4月17日地点朝鲜半岛、辽东半岛、山东威海、黄海北部参展方中国,日本结果中国失败,北洋水师全军覆没清政府被迫签订《中日马关条约》影响大大加深了中国社会半殖民地化的程度使日本国力更为强大,为其跻身列强奠定了重要基础背景日本方面1868年,日本通过明治维新,“脱亚入欧”,开始走上资本主义道路,国力日渐强盛1888年,正在进行两次工业革命的日本出现产业高潮,急需对外的商品输出和资本输出1887年,日本参谋本部制定了所谓“清国征讨策略”,逐渐演化为以侵略中国为中心的“大陆政策”甲午中日战争就是日本实现“大陆政策”前两个步骤的重要环节清朝方面19世纪六七十年代起,清朝统治集团中的洋务派掀起了一场以“自强”、“求富”为口号的洋务运清朝于1888年正式建立了北洋水师,成为亚洲一个强大的海军力量,但清朝并未像日本那样变革国家制度,因此“中兴”并未能使中国走上富国强兵的道路当时的清朝政治十分腐败,人民生活困苦,官场各派系明争暗斗、尔虞我诈,国防军事外强中干,纪律松弛,出现的“同治中兴”现象只是回光返照欧美方面当时世界主要资本主义国家逐步向帝国主义过渡,日本的侵略行径在一定程度上得到西方列强的支持美国希望日本成为其侵略中国和朝鲜的助手英国企图利用日本牵制俄国在远东的势力德国和法国为了趁日本侵华之机夺取新的利益,也支持日本侵略中国俄国虽然对中国东北和朝鲜怀有极大的野心,但尚未准备就绪,因此对日本采取不干涉政策战前冲突1867年,明治天皇睦仁登基伊始蓄意向海外扩张;1871年,签订平等条约《中日修好条规》,但日本没有遵守,1872年,开始侵略附属国琉球;1879年完全并吞了琉球王国,改设为冲绳县1876年,日本以武力打开朝鲜国门,首先让朝鲜脱离清朝独立,之后朝鲜发生兵变,日本凭《济物浦条约》获得出兵朝鲜的权力;《天津会议专条》使日本取得了与中国在朝鲜共同行动的权利;两个条约为甲午中日战争埋下伏笔两国军备19世纪七八十年代的中日冲突中,中方在硬实力上一直占有优势;1890年后日本举国大力发展军事;甲午战争前夕,日本军事力量已超过北洋海军此时中国经过洋务运动初见成效,开始得意轻敌;在贸易上占些便宜后,放松了军备意识;北洋海军自1888年正式建军后,就再没有增添任何舰只;1891年以后,北洋水师甚至连枪炮弹药都停止购买了爆发中日出兵朝鲜问题是日本发动侵略战争的突破口,1890年,日本爆发经济危机,对开战的要求更加迫切,在朝鲜向清朝求援时,日本说服清朝一起出兵朝鲜交涉破裂全州和议达成以后,朝鲜政府要求中日两国撤兵,日本提出“中日两国共同协助朝鲜改革内政”的方案,撤兵之事一笔勾销,并不断增兵清朝拒绝“共同改革朝鲜案”,强调日本必须撤兵,西方列强由于利益均采取观望态度,后日本又诬陷中国“有意滋事”,中日谈判破裂日本强迫朝鲜否认自己时中国属国,但清朝反感日本的蛮横,敷衍日本的要求,并一再督促日本撤军,日朝谈判也宣告破裂战争爆发日本发动战争的阴谋愈发明显,国内分为以光绪帝为首的主战派和慈禧太后为首的主和派,1894年7月,因朝鲜一直敷衍日本,日本出兵袭击汉城王宫,解散朝鲜亲华政府,扶持新王,让新王亲口断绝朝鲜与清朝的关系1894年7月25日,日本不宣而战,在朝鲜丰岛海面袭击了增援朝鲜的清朝军舰“济远”、“广乙”,丰岛海战爆发,海战中日本联合舰队第一游击队的“浪速”舰击沉了清军借来运兵的英国商轮“高升号,制造了高升号事件。

第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流(人教新课标)

第3课甲午中日战争和八国联军侵华

【思维导图】

]

【微试题】

1.1895年5月,台湾士绅提出了台湾独立的主张,并于当月25日拥原台湾巡抚唐景崧为总统,改年号为“永清”,正式宣告台湾民主国成立。

下列对这段史料最恰当的认识是( )

A.是台湾士绅模仿美国民主共和制的尝试

B.是非正常情况下保卫祖国的特殊行为

C.是台湾士绅脱离祖国领土的独立行为]

D.是坚决拥护大清王朝统治的爱国行为

答案:B

2.《马关条约》第六款约定:“清、日两国所有约章,因此次失和,自属废绝。

……其两国新订约章,应以清国与泰西各国现行约章为本。

”对该条款理解恰当的是日本( )

A.主宰中国的局面基本形成

B.迫使中国承认中日两国的平等地位

C.取代中国确立东亚领导地位

D.同等享有其他列强在中国的特权

答案:D]

]

3. 1899年美国照会英、德、俄、法、意、日等国,提出在中国实行商业机会均等的主张,1900年又补充了保持中国领土和行政权力完整的条款。

上述政策( )

A.导致列强瓜分中国的狂潮

B.使清政府改变了对义和团的态度

C.扩大了美国在中国的权益

D.推进了中国民族资本主义的发展

答案:C

4.梁启超论李鸿章]

李鸿章所以为一世俗儒所唾骂者以洋务,其所以为一世鄙夫所趋重者亦以洋务,吾之所以重李责李而为李惜者亦以洋务。

谓李鸿章不知洋务乎?中国洋务人士,吾未见有其比也。

谓李鸿章真知洋务乎?何以他国以洋务兴,而吾国以洋务衰也?吾一言以断之,则李鸿章坐知有洋务,而不知有国务。

是役(指甲午战争)也,李鸿章之失机者固多,即不失机,而亦必无可以幸胜之理。

盖十九世纪下半纪以来,各国之战争,其胜负皆可于未战前决之,何也?世运愈进于文明,则优胜劣败之公例愈确定。

实力之所在,即胜利之所在。

各国并立,生存竞争,惟利是视。

……李鸿章之手段,专以联某国制某国为主。

……于中、日之役,则欲嗾(唆使)俄、英以制日……卒之未尝一收其效,而往往因此之故,所失滋多。

胶州、旅顺、大连、威海、广州湾、九龙之事,不得不谓此政策为之厉阶也。

……要之,内治不修,则外交实无可办之理。

以中国今日之国势,虽才十倍于李鸿章者,其对处之策,固不得不隐忍迁就于一时也。

此吾所以深为李鸿章怜也。

——梁启超《中国四十年来大事记(一名李鸿章)》

概述梁启超对李鸿章的评价。

解析:结合材料“则李鸿章坐知有洋务,而不知有国务”“李鸿章之失机者固多,即不失机,而亦必无可以幸胜之理”和“……李鸿章之手段,专以联某国制某国为主”,从多方面概括梁启超对李鸿章的评价。

答案:梁启超肯定了李鸿章所从事的洋务活动,又批评李鸿章不懂得国家强大的根本所在;指出李鸿章应该对甲午战争的失败负一定的责任,但国家的实力是决定胜败的关键;在外交方面,李鸿章采取联一国制一国的策略,得不偿失,引发列强瓜分狂潮,但内政不修是外交失利的根本原因。