建筑文化第3讲中国古建筑城市建设

- 格式:ppt

- 大小:4.91 MB

- 文档页数:26

中国古建筑与城市发展的关系分析中国作为一个拥有悠久历史的国家,其古建筑与城市发展之间的紧密联系不言而喻。

古建筑作为中国传统文化的象征,不仅是城市的独特风景,更承载着对历史的记忆和文化的传承。

本文将对中国古建筑与城市发展的关系进行深入分析。

一、古建筑与城市规划的相互影响古建筑在中国城市的发展中扮演着重要的角色,不仅是城市文脉的延续,更是城市规划与设计的重要组成部分。

在中国古代,城市的规划与建设往往以古建筑为中心,城市的街巷布局和建筑风格都与古建筑密切相关。

例如,北京的故宫是中国古代帝王的宫殿,也是北京城市规划的重要组成部分。

故宫的建筑风格以坛式为主,体现了封建社会的等级制度和宗教信仰。

而北京的城市布局也以故宫为中心,呈现出东西南北四面围绕的格局,体现了建筑与城市规划的紧密联系。

古建筑的存在对城市规划有着积极的促进作用。

古建筑的建设需要大量的人力物力,因此需要周边的道路、市场等基础设施的发展。

这些基础设施的建设又为城市发展提供了条件,形成了一个良性循环的发展模式。

二、古建筑的保存与城市保护随着城市化的进程,现代化建筑不可避免地取代了大量的古建筑,使得中国古建筑的保护问题变得愈发严峻。

然而,保护古建筑不仅仅是保护建筑本身,也是保护城市历史文化和城市形象的重要举措。

古建筑的保存对城市保护有着重要意义。

古建筑是城市历史文化的重要组成部分,是城市的记忆与见证。

通过对古建筑的保护,可以保留历史的痕迹,让人们可以感受到历史的厚重感。

同时,古建筑具有独特的艺术价值和建筑价值,是城市发展的宝贵资源。

城市保护也对古建筑的保存提出了要求。

城市的规划与发展需要充分考虑古建筑的保护和利用,不能简单地将古建筑作为速度发展的牺牲品。

通过合理利用古建筑,可以为城市带来更高的经济效益和文化价值。

三、古建筑的保护与可持续发展古建筑的保护不仅仅是对过去历史的追忆,更需要与城市的可持续发展相结合。

古建筑的保护与可持续发展之间的关系密切,需要在保护与利用之间取得平衡。

中国古代的城市建设中国古代是世界上最早形成城市文明的文化之一,其城市建设具有悠久的历史和丰富的内涵。

中国古代城市建设的特点包括城市策划、城市布局、建筑风格等方面的内容。

本文将从这些方面来探讨中国古代城市建设的发展和特点。

一、城市策划古代中国城市的建设往往是由君主或官方进行策划的。

城市的规划往往考虑到地势、水系、交通等要素,以及城市的功能划分。

比如,古代中国常常设置有城墙来保护城市安全,并根据不同层级的社会地位划分城市的功能区域,如皇城、商业区、官府等。

城市策划的目标是创造一个有序、安全、有机的城市环境,为居民提供便利和安全。

二、城市布局中国古代城市的布局方式有两种主要类型:格网式和街坊式。

格网式布局是在城市内部按照东、南、西、北的方向设置主干道和街道,形成方正整齐的道路网格。

这种布局方式受到中国传统文化中对宇宙和人生的思考影响,追求天人合一的思想。

街坊式布局则是通过曲径通幽、弯曲、错落有致的街巷,形成具有独特风味的城市景观。

这种布局方式注重人文因素,在城市中创造出丰富多样、有趣宜人的环境。

三、建筑风格古代中国城市建筑以宫殿、庙宇、园林和民居为主要建筑形式。

宫殿和庙宇是表示统治者权力和祭祀信仰的重要场所,其建筑风格通常庄严、宏伟、富有装饰性。

园林则代表了人们对自然环境的渴望和追求,通常以假山、湖泊、花草树木等元素来营造出幽静、优美的环境。

民居建筑则体现了古代中国百姓的生活方式和审美观念,常以传统的木结构为主,注重与自然环境的融合。

四、城市发展中国古代城市的发展往往与政治、经济和文化的繁荣有关。

随着朝代的更迭和社会的发展,城市逐渐成为政治中心、商业中心和文化中心。

例如,古代中国的首都长安是唐朝时期的政治和文化中心,汴京则是宋朝时期的商业和文化中心。

随着城市的发展,古代中国城市逐渐形成了独特的城市文化和风貌。

总结起来,中国古代城市建设的特点包括城市策划、城市布局和建筑风格等方面的内容。

这些特点体现了中国古代社会的政治、经济和文化发展,也代表了古代中国人民对生活环境的追求和期望。

古代中国的城市建设与城市文化古代中国是一个拥有悠久历史的国家,其城市建设与城市文化也有着独特的特点。

在古代中国,城市建设不仅是为了满足人们的生活需求,更是展示国家繁荣和文化底蕴的重要象征。

本文将从城市规划、建筑风格和文化传承三个方面探讨古代中国的城市建设与城市文化。

首先,古代中国的城市规划注重整体布局和功能分区。

在古代中国,城市的规划布局往往是按照天人合一的思想进行设计的。

例如,北京的故宫就是按照这一理念建造的。

故宫的建筑群体依山势而建,整体布局严谨有序,体现了古代中国人对天地之道的追求。

此外,古代中国的城市规划也注重功能分区。

城市内不同区域专门用于商业、居住、宗教等不同用途,使得城市的功能得到充分发挥,为人们的生活提供了便利。

其次,古代中国的城市建筑风格独具特色。

古代中国的城市建筑以木质结构为主,注重与自然环境的融合。

例如,苏州的古典园林就是典型的代表之一。

苏州园林以小巧精致、曲径通幽的特点而闻名于世。

园内的建筑多采用木结构,通过精心的布局和景观设计,使人们在其中感受到一种与自然和谐相处的美好。

此外,古代中国的城市建筑还注重雕刻和装饰的细节。

例如,北京的天坛就以其精美的建筑细节和华丽的彩绘而闻名。

这些精心雕刻的细节不仅展示了古代中国人的工艺水平,也体现了他们对美的追求和对城市文化的重视。

最后,古代中国的城市文化传承丰富多样。

在古代中国的城市中,人们不仅追求物质生活的丰富,更注重精神文化的培养。

例如,古代中国的城市中经常会有各种文化活动和娱乐节目。

戏曲、舞蹈、音乐等艺术形式在城市中得到广泛传播和发展。

这些文化活动不仅丰富了人们的生活,也促进了城市文化的繁荣。

此外,古代中国的城市还注重教育和学术研究。

城市中常常设立有学堂、书院等教育机构,为人们提供知识和学术交流的场所。

这些教育机构不仅培养了一批才子佳人,也为城市文化的传承和发展奠定了基础。

综上所述,古代中国的城市建设与城市文化是一个丰富多样的话题。

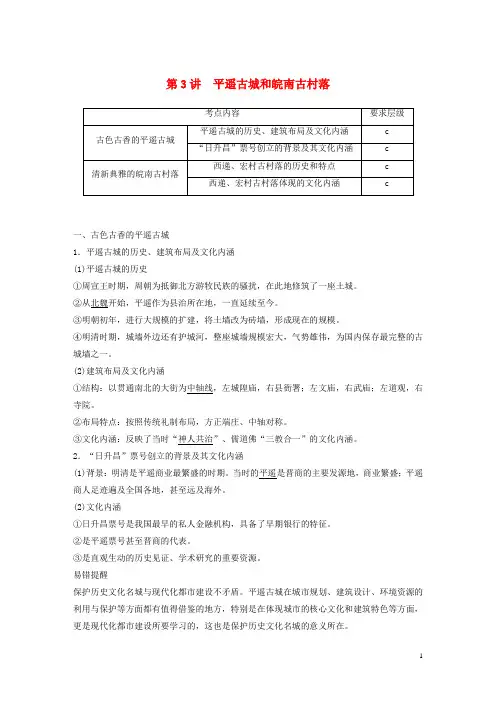

第3讲平遥古城和皖南古村落一、古色古香的平遥古城1.平遥古城的历史、建筑布局及文化内涵(1)平遥古城的历史①周宣王时期,周朝为抵御北方游牧民族的骚扰,在此地修筑了一座土城。

②从北魏开始,平遥作为县治所在地,一直延续至今。

③明朝初年,进行大规模的扩建,将土墙改为砖墙,形成现在的规模。

④明清时期,城墙外边还有护城河,整座城墙规模宏大,气势雄伟,为国内保存最完整的古城墙之一。

(2)建筑布局及文化内涵①结构:以贯通南北的大街为中轴线,左城隍庙,右县衙署;左文庙,右武庙;左道观,右寺院。

②布局特点:按照传统礼制布局,方正端庄、中轴对称。

③文化内涵:反映了当时“神人共治”、儒道佛“三教合一”的文化内涵。

2.“日升昌”票号创立的背景及其文化内涵(1)背景:明清是平遥商业最繁盛的时期。

当时的平遥是晋商的主要发源地,商业繁盛;平遥商人足迹遍及全国各地,甚至远及海外。

(2)文化内涵①日升昌票号是我国最早的私人金融机构,具备了早期银行的特征。

②是平遥票号甚至晋商的代表。

③是直观生动的历史见证、学术研究的重要资源。

易错提醒保护历史文化名城与现代化都市建设不矛盾。

平遥古城在城市规划、建筑设计、环境资源的利用与保护等方面都有值得借鉴的地方,特别是在体现城市的核心文化和建筑特色等方面,更是现代化都市建设所要学习的,这也是保护历史文化名城的意义所在。

二、清新典雅的皖南古村落1.西递、宏村古村落的历史和特点(1)西递村①历史:是以血缘关系为纽带发展起来的胡氏宗族村落;北宋时,胡氏五世祖胡士良始建,至今仍然保留着明清村落的基本面貌和特征。

②特点:仿船形而建,整体轮廓与自然环境和谐统一。

(2)宏村①历史:始祖汪彦济,南宋时定居于此,明代汪氏族人积累大量财富后,回乡大兴土木,立祠堂、建宅院等;清代建成许多形制不同的古建筑。

②特点:整个村落仿牛形而建,层楼叠院与湖光山色交相辉映,动静相宜,空灵蕴藉,被誉为“中国画里的乡村”;环境幽美“枕山、环水、面屏”;街巷系统形似方格网;民居大门均建有八字形门楼。

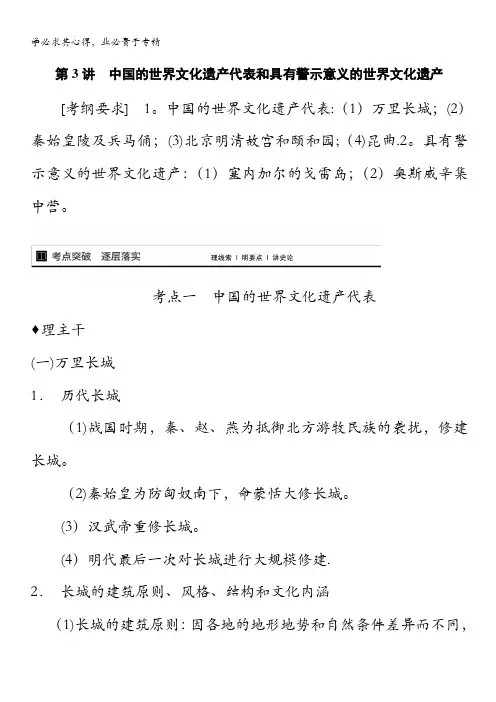

第3讲中国的世界文化遗产代表和具有警示意义的世界文化遗产[考纲要求] 1。

中国的世界文化遗产代表:(1)万里长城;(2)秦始皇陵及兵马俑;(3)北京明清故宫和颐和园;(4)昆曲.2。

具有警示意义的世界文化遗产:(1)塞内加尔的戈雷岛;(2)奥斯威辛集中营。

考点一中国的世界文化遗产代表♦理主干(一)万里长城1.历代长城(1)战国时期,秦、赵、燕为抵御北方游牧民族的袭扰,修建长城。

(2)秦始皇为防匈奴南下,命蒙恬大修长城。

(3)汉武帝重修长城。

(4)明代最后一次对长城进行大规模修建.2.长城的建筑原则、风格、结构和文化内涵(1)长城的建筑原则:因各地的地形地势和自然条件差异而不同,但都遵循就地取材、因地制宜、用险制塞的原则进行修建. (2)长城的建筑风格:和当地的自然环境和谐地融为一体,朴实浑厚,粗犷奔放,雄伟壮观,气势磅礴.(3)长城的建筑结构:长城是由城墙、关城、烽燧、城障和军用道路等共同组成的综合性军事防御工程,城墙是长城的主体。

(4)长城的文化内涵:建筑雄伟壮观、气势磅礴、布局巧妙、结构合理,装饰艺术也有很高的成就。

围绕长城,还产生了许多民间传说、说唱戏曲、诗词歌赋、绘画雕塑等文学艺术作品。

3.重大积极作用(1)防御作用:保护中原农业和人民的生命财产。

(2)中外关系:保障丝绸之路畅通,促进了中西经济文化交流.(3)边疆作用:对长城沿线经济、文化发展的推动。

(4)民族关系:促进各族经济、文化交流和民族融合。

(二)秦始皇陵及兵马俑1.秦始皇陵的修建(1)目的:秦王嬴政为了死后能让自己的灵魂继续享受生前的无上尊严和荣华富贵。

(2)修建:秦始皇即位不久,就令人设计修建陵墓。

这座陵墓的修建,前后历时38年。

2.秦始皇陵(1)建制布局:按照“事死如生”的原则,模仿都城的建制布局,宏伟壮观。

(2)地面建筑①围墙:在陵墓的周围环绕着三道围墙,分为内城和外城。

②礼仪性建筑和陪葬墓:陵园的北部为礼仪性的建筑和陪葬墓,东侧依次有兵马俑坑、马厩坑和陪葬墓区,西侧为烧造砖瓦、加工陵材的地方以及修陵人的墓地。

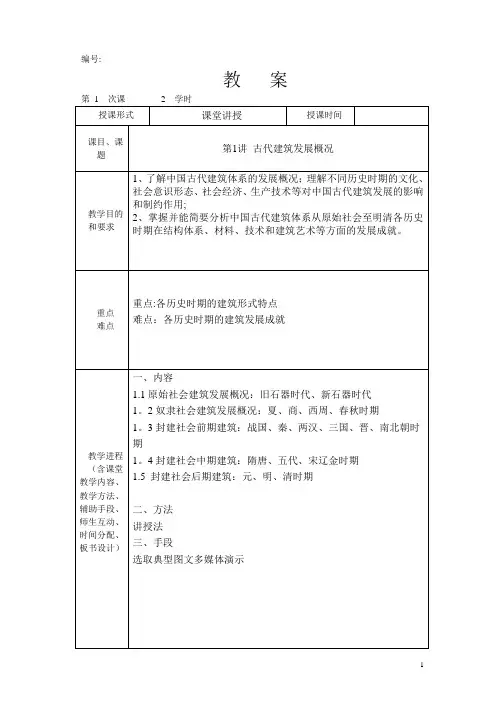

编号:

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出。

编号:

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出。

编号:

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出。

编号:

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出。

编号:

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出。

编号:

教案

编号:

教案

编号:

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出。

编号:

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出。

编号:

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出。

编号:

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出.

编号:

教案

编号:

教案

编号:

教案

编号:

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出。

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出.

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出。

教案

注:板书设计可在教学进程中直接用横线、浪线等标示出.。

古建筑保护与城市更新中国传统建筑的保护与利用古建筑保护与城市更新——中国传统建筑的保护与利用中国拥有悠久的历史和灿烂的文化遗产,其中之一就是众多优秀的古建筑。

这些古建筑承载着中国人民智慧的结晶,具有历史意义和文化价值。

然而,随着城市的快速发展和现代化进程,许多古建筑面临着被废弃、破坏或腐蚀的危险。

为了保护和传承这些宝贵的文化瑰宝,同时与城市更新相适应,中国社会开始注重古建筑的保护与利用。

一、保护古建筑的重要性古建筑作为中国文化的重要组成部分,承载着历史沧桑和文化记忆,具有不可替代的价值。

保护古建筑不仅能够传承历史文化,增强民族认同感,还有助于形成独特的城市风貌,促进旅游业的发展,为城市带来经济效益。

同时,古建筑的保护也是树立城市形象、提升城市文化软实力的重要途径。

二、古建筑保护与城市更新的关系城市更新是一个综合性的概念,旨在改善城市环境、提升城市品质和功能。

而古建筑保护与城市更新密切相关。

传统的古建筑往往位于城市核心区域或具有重要历史价值的地段,其保护与恢复可以成为城市更新的重要内容。

同时,古建筑的保护与利用也为城市发展提供了新的动能和创新空间,融入现代功能和需求,实现古建筑的功能转换和持续利用。

三、古建筑保护的挑战与对策在古建筑保护与城市更新的过程中,我们面临着一些挑战。

一方面,古建筑的保护需要大量的经济投入和专业技术支持。

另一方面,由于人工成本上升、传统施工技艺缺乏传承、市场需求变化等原因,古建筑的修复和改造变得更加困难。

为了有效应对这些挑战,我们可以采取以下对策:1. 政策支持:制定完善的古建筑保护政策,提供经济补贴和税收优惠,鼓励社会资本参与古建筑的保护与利用。

2. 专业技术培训:加强对古建筑保护专业人才的培养和引进,提高修复技术水平和管理能力。

3. 文化教育推广:加大对古建筑的宣传和教育力度,提高公众对古建筑的认知和保护意识。

4. 公众参与:鼓励社会普遍参与古建筑的保护与利用,形成多元共治的格局,形成全社会保护文化遗产的共识。

演讲者:XXX时间:XXXX年XX月XX日地点:XXXX尊敬的各位领导、亲爱的老师们、同学们:大家好!今天,我很荣幸站在这里,与大家共同探讨中国古建筑这一千年文化的瑰宝。

中国是一个历史悠久的国家,拥有五千年的文明史。

在这漫长的历史长河中,古建筑以其独特的风格、精湛的技艺和深厚的文化内涵,成为了中华民族的骄傲。

下面,我将从以下几个方面对中国古建筑进行简要介绍。

一、中国古建筑的历史渊源中国古建筑的历史可以追溯到远古时期。

早在原始社会,我们的祖先就已经开始利用自然资源,搭建简单的住所。

随着时间的推移,古建筑逐渐形成了独特的风格体系。

从夏商周时期的宫殿、宗庙,到秦汉时期的陵墓、城墙,再到唐宋时期的园林、楼阁,古建筑的发展历程见证了中华民族的繁荣与沧桑。

二、中国古建筑的艺术特点1. 造型独特:中国古建筑在造型上追求对称、平衡,形成了鲜明的民族特色。

例如,古代宫殿建筑讲究中轴线,体现了皇权的至高无上;园林建筑则追求自然与人工的和谐统一。

2. 结构巧妙:中国古建筑在结构上注重力学原理,采用斗拱、榫卯等传统工艺,使建筑稳固耐用。

斗拱是我国古建筑的一大特色,它既具有装饰作用,又能够分担屋檐重量,保证了建筑的稳定性。

3. 装饰精美:中国古建筑在装饰上追求精细,运用雕刻、彩绘、壁画等手法,展现了丰富的文化内涵。

例如,明清时期的宫廷建筑,其装饰图案多采用龙、凤、狮子等吉祥物,寓意着吉祥如意。

4. 色彩丰富:中国古建筑在色彩上追求和谐,善于运用红色、黄色、绿色等色彩,营造出庄严、肃穆的氛围。

其中,红色代表喜庆,黄色代表皇权,绿色代表生命。

三、中国古建筑的文化内涵1. 哲学思想:中国古建筑体现了道家、儒家等哲学思想。

例如,园林建筑中的“借景”、“造景”等手法,体现了道家的“顺应自然”思想;而宫殿建筑中的“对称”、“平衡”等设计,则体现了儒家的“中庸之道”。

2. 伦理道德:中国古建筑体现了尊卑有序、男女有别等伦理道德观念。

例如,古代宫殿建筑中的“三进式”布局,体现了封建社会的等级制度。

古代中国城市文化与建筑演变中国是文明古国,城市的发展与建筑演变是中国历史的重要组成部分。

中国的城市文化起源于古代的城址,随着城市的演进,这些城址逐渐形成了中国独有的城市文化。

本文将从城市演变与建筑文化两个方面,探讨古代中国城市文化与建筑演变的历程。

一、城市演变古代中国的城市演变可以分为三个阶段:原始社会城市(4000年前-2000年前)、封建社会城市(2000年前-1840年)和现代城市(1840年至今)。

(一)原始社会城市(4000年前-2000年前)在原始社会时期,中国出现了一些早期的城址,如崖门、蓝田等。

这些城址多建于地形险要处,用壕沟、城墙等防御设施来保护自身,是对当时生活不安定、社会分化加剧的一种应对方式。

原始社会城市多建于丘陵和山坡上,多数是居住和储藏用途,而不是商业和交通中心。

(二)封建社会城市(2000年前-1840年)随着封建社会的到来,中国的城市经历了一次显著的转型。

城市成为了政治、经济、文化的中心。

封建社会时期的中国城市以北京、南京、杭州、西安等为代表,大都采用了四面城墙的布局,城门向东南方向开设。

除了具有防御功能外,城墙还体现出了统治者的权威和精神面貌。

城市内部关键设施如城墙、城门、宫殿、庙宇等均建立起来。

城墙最高4层,全长40多公里,是当时世界上最大的城墙规模。

(三)现代城市(1840年至今)随着现代化的进程,中国的城市文明发生了巨大的变迁。

西方的现代城市格局影响下,中国城市逐渐走向了现代化进程。

中国的现代城市以北京、上海、广州、深圳为代表,城市作为现代化的中心,大都建立了完善的交通、水利、通讯、供水、房屋等基础设施,形成了现代城市特征,同时也带来了很多的新问题。

二、建筑演变建筑文化是城市文化的重要组成部分,随着城市文化的演变,中国建筑也经历了繁荣和衰落,吸收中外文化,形成了自身独特的风格。

(一)古建筑(1000年前前-1840年)古代中国建筑的主要特点是讲究规划和布局,注重空间和气氛的营造。

中国古代的城市建设与城市风貌中国古代的城市建设与城市风貌是中国历史文化的重要组成部分,它们承载着丰富的历史和文化内涵。

古代中国的城市建设与城市风貌不仅仅是一座城池的布局和形态,更是一种对社会制度、文化传承和人民生活的体现。

一、城市建设的历史演变中国古代的城市建设可以追溯到几千年前的新石器时代,当时的城市主要以城墙、城门和街道为主要构成。

随着历史的进展,城市建设逐渐发展成为以宫殿、庙宇、园林和居民区为核心的综合性建筑群。

这些建筑群不仅具有实用功能,还具有宗教、政治和文化的象征意义。

在城市建设的演变过程中,中国古代城市的布局和规划也发生了很大的变化。

早期的城市多以方形或圆形为主,后来逐渐演变为方圆相结合的形式。

城市内部的道路也逐渐发展成为网状,以便于交通和行人的流动。

城市的布局还与地理环境和气候条件密切相关,如北方城市多以南北向为主,以适应寒冷的冬季;而南方城市多以东西向为主,以适应湿热的气候。

二、城市风貌的多样性中国古代的城市风貌多样且富有特色,每个城市都有独特的建筑风格和文化氛围。

例如,北京的城市风貌以宏伟的城墙、雄伟的宫殿和庙宇为特色,展现了封建帝王的权威和威严。

而苏州的城市风貌则以精致的园林和水乡风情为主,展现了江南水乡的独特魅力。

城市风貌的多样性还体现在城市建筑的材料和工艺上。

中国古代的城市建筑多采用木质结构,以适应地震和气候变化。

建筑的装饰和雕刻也非常精美,常常以龙、凤、麒麟等神兽为题材,展现了中国古代建筑的独特风格。

三、城市建设与文化传承中国古代的城市建设与文化传承密不可分。

城市作为文化的载体和传播的场所,承载着丰富的历史和文化内涵。

例如,北京的故宫是中国古代皇宫建筑的典范,它不仅展示了中国古代建筑的艺术风格,还展现了封建帝王的权威和威严。

另外,城市还是文化交流和交融的重要场所。

古代中国的城市多民族、多文化共存,各种文化在城市中相互交流和融合。

例如,丝绸之路的起点就是中国的城市,这条古代贸易路线将东西方的文化交流起到了重要的推动作用。