胡适语文人物素材

- 格式:ppt

- 大小:672.00 KB

- 文档页数:12

胡适温文尔雅的“斗士”容忍比自由更重要素材整理:张韩棋2020年3月27日胡适档案────────胡适,1891年12月出生于上海,曾用名嗣靡,字希疆,后改名适,字适之,是我国著名思想家,文学家,哲学家,以倡导‘白话文’,领导新文化运动而闻名于世。

胡适幼年丧父,由母亲抚养长大,母亲的教育对其影响至深。

胡适上了九年私塾,广泛阅读儒家经典著作,奠定下坚实的学术根基。

19岁时,他考取庚子赔款官费生,留学美国,师从哲学家约瀚。

杜威,其治学深受这位当代‘实验主义领袖’影响。

1917年初,胡适发表《文学改良刍议》,成为倡导文学革命的第一篇文章。

同年夏天,他回国受聘为北京大学教授。

1918年则加入《新青年》编辑部,大力提倡白话文,宣扬个性解放。

思想自由,与陈独秀同为新文化的领袖。

“五四运动”之后胡适同陈独秀,李大钊等接受马克思主义的知识分子分道扬镳,由“问题与主义之争”开其端,倡导改良,与以往的”同道中人”开展多次论战。

1949年赴美,此后他在几年里辗转美台,两处奔波,1962年在台北逝世。

借钱达人胡适在北大的工资很高,并且很大方,经常借钱给别人。

1920年,林语堂考上了哈佛的研究生。

去留学时出了点问题,原本的经费没了,于是他给胡适发电报:“能否由尊兄作保他人借贷1000美元,待我学成归国偿还。

没过多久,胡适就把钱汇给他,还告诉他:这是北大给你预支的工资,留完学一定要来北大工作。

结果,林语堂拿到哈佛的硕士学位后,又跑去莱比锡大学读博。

然后,学习经费又出问题了。

林语堂又给胡适写信,请他再预支1000美元工资。

胡适又给他汇了钱。

四年后,林语堂学成归来,很多大学都想聘请他。

但是考虑到已经预支了北大的工资,出来混总是要还的,林语堂就去了北大。

正巧,胡适不在北京。

于是,林语堂找北大领导蒋梦麟,商讨还钱的事。

蒋梦麟表示一脸懵逼:北大啥时候借钱给你了?原来这2000美元,都是胡适自己节衣缩食、东拼西凑弄来的。

胡适担任北大校长之后,被邀请到电台做了个广播演讲。

有的人天性开朗,喜欢社交,比较合群。

有的人天生内向,喜欢独处,比较沉静。

胡适是个例外,他的一生两者兼有。

他很好的说明了:合群走得远,独处飞得高。

走得远,是说这个人路子宽,吃得开。

飞得高,是说他在某一方面(学术)有很高的成就,可以一招鲜吃遍天。

胡适年幼丧父,自小在母亲的教导下读书,性情比较孤僻。

同伴都喜欢叫他穈先生。

因为性情内向,一心读书,所以早年的胡适学术成果丰富,成就很高,年纪轻轻就成为北大教授。

但是后来,身逢国难,胡适放弃了书斋里的生活,转而成为一个社会活动家。

北京城里流行一句话——我的朋友胡适之,足见他交际之广。

后来他成为文化部长,和他广泛的社会活动分不开。

所以,一个人内向外向,合群独处,都无需惊讶,更不必褒贬。

每一种活法,都有自己的价值。

胡适在早年大部分时间闷在书斋里,所以学术一途进步很快。

他考证《红楼梦》,在很短的时间里,推倒了旧红学,并建立了新红学。

今人如果要研究红楼,没人能绕开胡适。

后来,胡适开始参加社会活动。

为了让自己不“手生”,他白天在外面主持社会活动,晚上回家写文章。

他活跃在社会的大舞台上,和名人、走卒打成一片。

在担任驻美大使期间,经常半夜还在接待来宾。

往日宁静的书斋生活,自此与他告别。

此时的胡适更多的已经成为一个社会活动家,而非学者了。

独处的人善于谋划,合群的人适合领导胡适小时候是个不合群的,身边的小伙伴和他玩不起来,而他也自娱自乐,自给自足。

长大之后,社会名流、贩夫走卒,每个人去他们家做客,他都热情招待,从不让人失望。

这两种性格,一个向内,一个向外。

一个是内心的修养,一个却是现世修行。

喜欢独处的人选择独处,喜欢合群的人选择合群。

每个人都有自己的活法,无论哪种,只要适合,就是最好的活法。

胡适的言行之妙胡适一生做过许多事,帮过许多人,著作等身,人们对他毁誉参半。

我留心的却是他的一些小处,而且是常人不太注意的细节,言行之妙,令我折服。

当年,北大流行这样一句话:“正式生不如旁听生,旁听生不如偷听生。

”胡适承认偷听生的合法性,使之光明正大。

与“偷”字相结合,词义通常不妙,这“偷听生”却有着一份神秘感。

可惜,北大没有偷听生已太多年了。

胡适认为,做学问要有兔子的捷才和乌龟的静气。

其实,成大事者莫不如此。

人生太短暂,缓一缓,拖一拖,就黄了,就完了。

岁月太匆忙,静一静,定一定,才能把握先机,抓住要领。

这其中也有辩证法。

从细节最能看到一个人的真实品行。

胡适居处,无论在家在外,洗澡后必自已动手刷净澡盆,有一次考古学家李济与他到武汉大学讲演,同住一室,他有时不洗澡,李济教授问他何故不冲个澡解除疲乏,他说他太累了,若洗澡,就没力气刷净澡盆了。

这种事原本由工友做,他却一直亲力亲为,生怕麻烦了别人。

期间,胡适任中国驻美大使。

一位在美留学的研究生不识时务,向胡适求教北宋首位宰相赵普“半部论语治天下”的正史出处。

当时,胡适为国家命运折冲樽俎,席不暇暖,仍派人去国会图书馆查资料,并且抽空回信,告诉那位学子,这个传说是靠不住的,宋代的正史和野史上都没有明确记载。

“能闲世人之所忙者,方能忙世人之所闲”,清人张潮《幽梦影》中的这句话,用在胡适身上,太恰当了。

胡适生活简朴,饮食随意,毫无怪癖和名士气。

他很有情趣,一生走遍世界各地,喜欢出去吃小馆,饭后携走火柴一盒,作为纪念。

外国记者想当然,在报纸上发出花边新闻,说胡适有收藏火柴的雅癖,遂有一火柴公司寄赠两箱火柴给他。

胡适啼笑皆非,将它们悉数送给好友赵元任,用了好几年也没用完。

20世纪五十年代,胡适在美国做寓公,仍为母校哥伦比亚大学的中文图书馆谋求经费,请友人(很可能是外交家顾维钧)捐赠两千美金。

当时,美国人普遍排华,各大学全然不把胡适当回事,也许是那些汉学家李鬼害怕这位李逵吧。

⾼考语⽂⼈物素材之胡适⾼考语⽂⼈物素材之胡适胡适(1891年12⽉17⽇—1962年2⽉24⽇),原名嗣穈,学名洪骍,字希疆,笔名胡适,字适之。

著名思想家、⽂学家、哲学家。

徽州绩溪⼈,以倡导“⽩话⽂”、领导新⽂化运动闻名于世。

胡适语录1.⼀个肮脏的国家,如果⼈⼈讲规则⽽不是谈道德,最终会变成⼀个有⼈味⼉的正常国家,道德⾃然会逐渐回归;⼀个⼲净的国家,如果⼈⼈都不讲规则却⼤谈道德,谈⾼尚,天天没事⼉就谈道德规范,⼈⼈⼤公⽆私,最终这个国家会堕落成为⼀个伪君⼦遍布的肮脏国家。

2.在中国,做⼀个有良知的知识分⼦是异常艰难的,但并⾮全⽆报酬。

历史是⼀盆黄河⽔,只要有⾜够的时间,只要⼈们肯拿出⾜够的耐⼼,总归会看到清浊分明的那⼀天。

3.你要看⼀个国家的⽂明,只消考察三件事:第⼀看他们怎样待⼩孩⼦;第⼆看他们怎样待⼥⼈;第三看他们怎样利⽤闲暇的时间。

1.⼤胆的假设,⼩⼼的求证。

2.容忍⽐⾃由更重要。

3.有⼏分证据说⼏分话,有七分证据不说⼋分话。

4.做学问要在不疑处有疑,待⼈时要在有疑处不疑。

5.要有话说,⽅才说话。

有什么话,说什么话;话怎么说,就怎么说。

要说我⾃⼰的话,别说别⼈的话。

是什么时代的⼈,说什么时代的话。

6.⽣命本没有意义,你要能给它什么意义,它就有什么意义。

与其终⽇冥想⼈⽣有何意义,不如试⽤此⽣做点有意义的事。

7.把⾃⼰铸造成器,⽅才可以希望有益于社会。

真实的为我,便是最有益的为⼈。

把⾃⼰铸造成了⾃由独⽴的⼈格,你⾃然会不知⾜,不满意现状,敢说⽼实话。

8.堕落的⽅式很多,总结起来,约有这两⼤类:第⼀条是容易抛弃学⽣时代求知识的欲望;第⼆条是容易抛弃学⽣时代的理想的⼈⽣追求。

9.保险的意义,只是今天作明天的准备;⽣时作死时的准备;⽗母作⼉⼥的准备;⼉⼥幼时作⼉⼥长⼤时的准备;如此⽽已。

今天预备明天,这是真稳健;⽣时预备死时,这是真旷达;⽗母预备⼉⼥,这是真慈爱。

能做到这三步的⼈,才能算作是现代⼈。

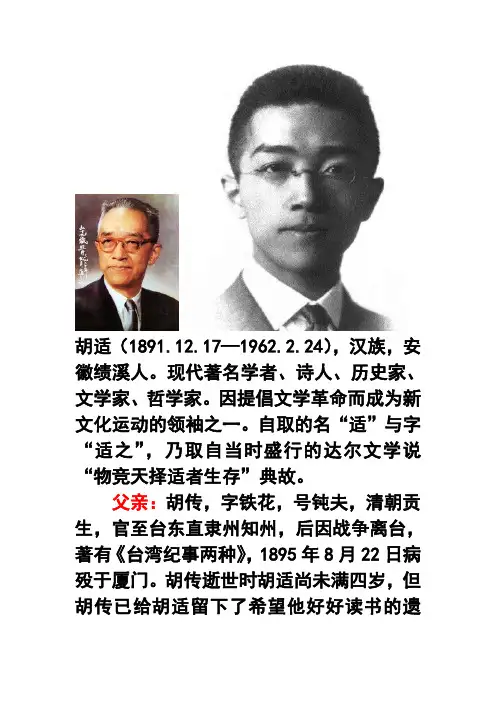

胡适(1891.12.17—1962.2.24),汉族,安徽绩溪人。

现代著名学者、诗人、历史家、文学家、哲学家。

因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。

自取的名“适”与字“适之”,乃取自当时盛行的达尔文学说“物竞天择适者生存”典故。

父亲:胡传,字铁花,号钝夫,清朝贡生,官至台东直隶州知州,后因战争离台,著有《台湾纪事两种》,1895年8月22日病殁于厦门。

胡传逝世时胡适尚未满四岁,但胡传已给胡适留下了希望他好好读书的遗嘱。

在胡适的幼年中,虽然父亲不在,但他的母亲冯顺弟时常教导儿子要学习父亲,不要丢脸。

所以自胡适懂事起他已经开始学习和了解胡传的思想了。

他恪守父亲的训示,追求“以期作圣”的人生目标。

可以说,从小时候开始,父亲的影子就一直留在胡适的心中。

并且胡适曾在台湾台东跟随过父亲一段时间,他的心里多多少少对台湾存有一些感情。

母亲冯顺弟,安徽省绩溪县人。

她23岁守寡,一直守了23年,受尽了人生的痛苦和折磨。

这23年间,仅婆家和娘家,共死去七个亲人。

母亲极为重视他的教育,对他要求很严。

要求他用心学习,认真做人。

对人宽容。

论点一:家教(家庭环境的重要性,父母的期望)个人经历胡适5岁启蒙,在绩溪老家上庄受过9年私塾教育,打下了一定的古文基础。

早年在上海的学堂初步接触了西方的思想文化,受到梁启超、严复思想的较大影响。

1904年,他到上海进新式学校,1906年考入中国公学,1910年考取“庚子赔款”第二期官费生赴美国留学,于康乃尔大学先读农科,后改读文科。

这里值得一提的是:当时庚款官费留学生只取前二百名,考试两场,文章和杂科(政史地物理化生等),头一场文章胡适扬扬洒洒一篇得了一百分,如此可见他的文章造化!(论点二:机会与才能;抓住机遇)胡适一生得过35个博士学位,照说智慧一流。

可是他当初到美国留学时,却被三十多种苹果树难倒,因而改行——胡适初到美国留学时,最先是进入纽约州康奈尔大学的农学院。

胡适在康奈尔农学院必须实习各项农事,包括洗马、套车、驾车等,还要下玉米田。

胡适先生我住的房子在南港,“中央研究院”的附近。

沿着窄窄的研究院路二段,信步走下去,穿过一个公车站,再几步,到了胡适公园。

决定在这个公园走走,尽管不怎么了解胡适。

我的不了解是正常的——50年代,在他离开大陆后,他所在的北京大学对他进行了批判,上海随之响应,然后在1954年,全国批斗胡适运动进入空前的高潮。

批斗的年代过去了,但地震后的灾墟没有好好清理过——我在学历史时知道白话文是因他的呼吁而起,“五四”、新文化运动……如此这些符号而已。

“五四”究竟是怎样的“五四”,新文化究竟怎样破旧立新了?在政治面前,文化都是苍白的。

民间的情况好一些,民国风流人物,因文学、因电影、因生活方式甚至于因物质消费,一个个因各种原因,沧海桑田之后,再度在大陆热起来。

我是因为张爱玲而对胡适再多一点好奇。

张爱玲崇拜胡适。

她说过的话,她写的文章,对胡适有一种膜拜。

她写过一篇纪念胡适的文字,笔间有淡淡的哀愁与爱,原话即说,奉他如神明。

胡适比她去世要早很多年。

后来他们都成了神。

——胡适是被气死的。

还听过这样的文人八卦。

带着这些所知,到了这个以胡适命名的公园,就像拎着一购物袋的薯条饼干进了歌剧院。

我想到了鲁迅公园、中山公园。

以人来命名公园,可以让茫茫然的人也知晓并记住那些被希望记得的名字。

而胡适是被希望记得的么?他自己又怎么想?这公园倚小山而建。

最下方是一个篮球场,还有一个停车场,停满了摩托。

小山拾级而上,斜的一撇路线,轻松的步行。

我才走了两分钟,到了一个铲除的坡坪地,惊——胡适之墓,居然就在这里啊!原来公园里就是胡适的墓地。

没有树碑刻文,只是在原来胡适居住在研究院的平房边再盖了几间类似的平房,新盖的为展厅,而住过的房子作为故居开放展览。

这样的纪念馆。

想想人的一生也是神奇,去世后什么都交予这个世界处置了,哪管你愿不愿意。

胡适几十年前生活在这里的时候,不会想到晨起晚睡的房子几十年后是任人自由进出的所在吧。

我便这样闯了进去。

先是展厅,有一位老先生在看护。

胡适功不唐捐作文胡适,这个名字在中国近现代史上留下了深深的印记。

说起他,我就想起了那一段段关于坚持和努力的故事。

曾经有这么一个人,怀揣着对知识的渴望和对未来的憧憬,一步一个脚印地前行。

他就是胡适。

胡适出生在一个普通的家庭,但他从小就展现出了对学问的浓厚兴趣。

在那个年代,读书并不是一件容易的事情,条件艰苦,资源匮乏。

可胡适没有被这些困难吓倒。

他每天早早起床,借着微弱的灯光读书。

那时候的灯光昏暗,眼睛都要看酸了,可他愣是咬着牙坚持。

家里的书读完了,就到处去借,哪怕要走很远的路,哪怕要看别人的脸色,他也不在乎。

上学的时候,他的功课总是完成得最认真的那个。

老师布置的作业,他不仅做得一丝不苟,还会自己给自己加任务。

别的同学玩耍的时候,他在学习;别的同学休息的时候,他还在学习。

有人笑他傻,说他不会享受生活,可他心里清楚,自己要的是什么。

后来,胡适有机会去了更好的学校。

在那里,竞争更加激烈,压力也更大。

但他从来没有想过放弃。

记得有一次,学校组织了一场知识竞赛,很多同学都觉得太难,不敢参加。

胡适却毫不犹豫地报了名。

为了准备比赛,他把自己关在图书馆里,一本又一本地查阅资料,笔记写了满满几大本。

那段时间,他整个人都瘦了一圈,眼睛里布满了血丝。

可他不在乎,心里只有一个念头,那就是一定要取得好成绩。

比赛的那一天终于来了,胡适紧张得手心出汗。

但当题目一道道出现在眼前时,他发现自己的努力没有白费,那些日日夜夜的苦读都化作了此刻的答案。

最终,他获得了比赛的第一名。

当他站在领奖台上,看着台下的掌声和欢呼,心中充满了自豪。

再后来,胡适出国留学。

在异国他乡,他面临着语言和文化的巨大差异。

刚开始的时候,上课听不懂,作业不会做,他感到无比的失落和迷茫。

但是,他骨子里的那股倔强和不服输的劲儿又上来了。

他每天缠着老师和同学请教问题,参加各种学习小组,不放过任何一个提高自己的机会。

为了练习口语,他甚至跑到大街上和陌生人交流,闹了不少笑话。

但他不在乎,依然坚持不懈。

胡适的成才经历对当代青年的启示作文

作文一

小朋友们,今天我要给你们讲一个很厉害的人的故事,他叫胡适。

胡适小时候家里条件不是特别好,但是他特别爱学习。

他每天都会早早起来读书,晚上也会点着油灯继续学习。

那时候可没有像我们现在这么多好玩的玩具和好看的动画片,但胡适一点儿也不在乎,他心里就想着要多学知识。

他读书非常认真,一本书会读好多遍,直到把里面的意思都弄明白。

有一次,他为了弄懂一个问题,跑了好远的路去请教老师,一点也不怕辛苦。

小朋友们,让我们一起努力吧!

作文二

小朋友们,你们知道胡适吗?他是一个很了不起的人哟!

胡适小时候生活的地方可没有我们现在这么方便。

可是他特别聪明,也特别努力。

他总是找各种机会读书,哪怕是别人都在玩的时候,他也在静静地看书。

而且他还善于思考,遇到不懂的问题,就一定要想办法弄明白。

比如说有一回,他看到书上有一个不懂的词,问了好多人都没得到答案。

但他没有放弃,自己去查了好多资料,终于搞清楚了。

胡适成才的经历告诉我们,只要我们爱学习,爱思考,遇到困难不放弃,我们也能变得很厉害。

小朋友们,让我们向胡适学习,一起加油,好不好?。

高分高考作文人物素材历年高考作文都少不了各个英雄人物的素材描写,有了好的素材会给作文增添很多色彩,#整理了《高分高考作文人物素材》,作者希望以下多篇内容对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

【素材一】胡适新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表胡适被称为胡博士,他一生共获得 35 个荣誉博士头衔,中外罕见。

胡适先生的一生用他自己的话可以做一总结:大胆假设,小心求证;认真做事,严肃做人。

蒋介石评价胡适是新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表,这是颇值得玩味的。

胡适先生著述丰厚,在哲学、文化研究成果方面值得后人研究、借鉴的东西很多,他的墓志铭由台湾著名学者毛子水撰文,具体如下:这个为学术和文化的进步,为思想和言论的自由,为民族的尊荣,为人类的幸福而苦心焦思,殚精劳神以致身死的人,现在在这里安息了!我们相信形骸终要化灭,陵谷也会变易,但现在墓中这位哲人所给予世界的光明,将永远存在。

202X 年,在北大中文系百年系庆之际,北大设立了胡适人文讲座,以此欢迎胡适先生回家,但是,以胡适名义冠名的讲座,能在多大程度上承续他的人文情怀,传播他的自由理念,并契合时代精神,从而真正请回胡适一代人所代表的精神、气质和操守,尚需观察。

多维解读 1.宽容的价值胡适代表的正是五四海纳百川、兼容并包且带有一点儿浪漫色彩的人文精神,足见在思想世界中,自由、人权、民主这些概念是不分地域的;在人性的领域中,宽容和尊重这些价值也是穿越时空的,它们共同促成了人与人之间相互信赖、帮助和感念,从而设定了人类文明的高度道德规范。

2.有人味的社会只有自由民主才能造就有人味的社会是胡适一生的民主诉求,也是美丽中国应有的人文内涵。

法国哲人伏尔泰说得最好,你说的话,我一个字也不赞成,但是我要拼命力争你有说这话的权利。

这是多么有人味的容忍态度!自己要争自由,同时还得承认别人也应该享受同等的自由,这便是容忍。

容忍,既是个人品德,也是政治德行。

人与人之间的宽容,是有人味的体现;群体与群体之间的宽容,则是社会文明的标志。

胡适的名人故事胡适的名人故事(精选12篇)在平平淡淡的日常中,大家都尝试过写故事吧,根据写作命题的特点,作文可以分为命题作文和非命题作文。

还是对作文一筹莫展吗?下面是小编整理的胡适的名人故事,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

胡适的名人故事篇1话说胡适当北大校长的时候,有个学生因生活所迫要辍学。

胡适得知后,表示一定会资助他,要他继续学业。

开学前,胡适将此事交代给夫人江冬秀,自己出差去了,回来却发现夫人根本没给学生交学费,夫人说照胡适这个资助法,他早晚有一天得靠别人资助。

胡适大怒,要与她离婚。

后来经人协调,二人达成协议:今后,只要胡适资助学生或有困难的人,江冬秀都要无条件照办;而胡适不得喜新厌旧,抛弃发妻。

二人遂得以白头偕老。

预支汪静之稿费1922年,我国现代文学史上第一本爱情诗集《蕙的风》出版了,这不仅是汪静之的倾力之作,也凝结了胡适的心血,是他亲自审阅删改,并作序言,推荐给书局出版的。

胡适对汪静之的帮助远不止于此。

在《蕙的风》刚邮寄给胡适不久,汪静之便写信向胡适借钱。

信中说:“我真有不能维持之危险,只好请你再借20元。

是的,20,要20才够!邮局寄来,越快越好。

你起先借我的40,10元是还上学期的债,30元是暑假内的膳费书费。

”过了两个月,汪静之再次写信给胡适:“我从前预料在现在这时候可以得到《蕙的风》的稿费以供我的需要了,但到了现在,徒然失望……在欠债里生活的我,现在又过不去了,所以又无路可归地找到你了,请快快寄30元来借我罢!”1922年11月汪静之又写信向胡适说道:“你前些时由亚东汇给我的30元钱,还了债就完了。

到如今,新债依然如故。

夏衣早已入了上海的当店,冬衣还睡在杭州的当店里,又需要看书报没钱买。

自去年下半年来,家中没有钱寄我。

请原谅我,我现在还要向你借50元才行。

”不到1年的时间里,汪静之已经向胡适预支了140元,胡适一而再、再而三地满足了汪静之的要求,而《蕙的风》全部稿费是150元。

暗助林语堂林语堂留美期间,经济上遇到困难,便向胡适求助。

介绍胡适的文章胡适啊,那可是近代史上一个超有个性、超有影响力的人物。

就像一颗璀璨的星星,在文化的天空中闪耀着独特的光芒。

我记得我第一次真正对胡适感兴趣,是在大学的图书馆里。

我正漫无目的地在书架间闲逛,突然一本关于胡适的传记映入眼帘。

我随手拿起来一翻,就被他的故事给吸引住了。

胡适这人可聪明啦,从小就展现出了非凡的学习天赋。

据说他小时候读书就像海绵吸水一样,啥知识都能快速吸收。

他还特别勇敢,敢于挑战一些传统的观念。

就像他大力提倡白话文运动,在那个时候,文言文可是主流,大家都习惯了之乎者也的表达方式。

可胡适偏不,他站出来大声说:“咱们得用白话文,这样才能让更多的老百姓读懂文章,获取知识。

”这就好比在平静的湖面上扔了一颗大石头,引起了轩然大波。

我曾经参加过一个文化交流活动,大家在讨论胡适的思想对现代文学的影响。

有个同学就讲了胡适写的一些白话文诗歌,虽然在格律上可能没有古诗词那么严谨,但却充满了清新的气息。

比如他的《两只蝴蝶》,“两个黄蝴蝶,双双飞上天。

不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一个,孤单怪可怜;也无心上天,天上太孤单。

”这诗读起来通俗易懂,就像在和朋友聊天一样,把那种淡淡的情感表达得淋漓尽致。

胡适的感情生活也很有意思。

他的婚姻是那种父母之命媒妁之言的老式婚姻,他的妻子江冬秀没什么文化。

但胡适并没有因此就对家庭不管不顾。

我听说有一次,胡适在外面和一些朋友聚会,玩得有点晚了。

江冬秀在家里等得不耐烦了,拿着个扫帚就跑到门口等着胡适。

胡适一回来,看到这架势,吓得赶紧认错,乖乖地跟着老婆回家了。

这事儿要是放在现在,肯定会成为大家茶余饭后的笑谈,但也能看出胡适在家庭关系处理上的一种态度。

他在学术上也是个大忙人,到处讲学,和各界的名人交流探讨。

他就像一个文化的使者,把新的思想、新的理念传播到各个角落。

我想象着他穿着长袍马褂,戴着眼镜,在讲台上激情澎湃地演讲的样子,台下的听众们都聚精会神地听着,被他的话语所打动。

胡适就是这样一个多面的人物,他的思想、他的生活、他的成就,都像是一本厚厚的书,每一页都写满了故事。

高中语文阅读之做人与处世胡适:独为神州惜大儒精品素材高中语文阅读之做人与处世胡适:独为神州惜大儒精品素材1924年,清华研究院成立时,胡适竭力举荐王国维出任导师。

胡适推举王氏,源于对王国维学术上的敬重.他对王国维的学术研究成果大加推崇,认为“旧式学者只有王国维最有希望。

〞不过,王国维和胡适的政治及文学观念都不同,他对胡适则是“有一说一〞,尤其反对胡适对文言文的“抛弃〞。

1922年王国维在给胡适弟子顾颉刚的信中说:“顷阅胡君适之《水浒》、《红楼》二卷,犁然有当于心,其提倡白话诗文,则所未敢赞同也。

〞王国维对胡适的评说,很快由顾颉刚传给了胡适。

胡适听后笑了,如果王国维能赞成白话诗文,那么,他就不是王国维了。

1923年12月16日,胡适拜访了王国维.直到晚年,胡适还保留着见面时的特殊印象:“他的人很丑,小辫子,样子真难看,但光读他的诗和词,以为他是个风流才子呢!〞他们主要谈了两个方面的内容,一是清代大学者戴震(字东原)的哲学思想,一是中西艺术的比较研究。

短短一个多小时的交谈,让胡适真正感到了王国维的价值.王氏对中外历史文化的深切关注、独到见识和极强的求知欲深深地震撼了胡适!胡适得到了一次学人少有的高峰体验,也因此明白学术界同样是山外有山、人外有人.勤勉的胡适从王宅出来就借来书籍,开始着手研究戴震。

第二天,王国维又回访胡适。

此后,两人书信往来,学问相交,了解更深了。

胡适在学问上日益进取,地位和名声也与日俱增,但他希望能够开发王氏身上的文化热力。

1924年,清华学校“改办大学〞,同时设立研究院。

校长曹云祥于2月22日致函胡适,要聘他“担任筹备大学顾问〞,还动员他担任清华研究院院长。

胡适不能、也不愿离开北京大学,但他建议曹校长采用宋元书院的导师制,并推荐了四个人选:梁启超、王国维、章太炎、赵元任(后因章太炎不就,清华改聘陈寅恪)。

梁启超名扬天下,章太炎满腹经纶,赵元任学贯中西,王国维的名头怎么能和他们并列?胡适知道曹云祥会有疑问,他便于1924年12月8日,陪同曹校长去专程拜访王国维。

高中作文素材:胡适的保护人【人物名片】胡适,字适之,原名嗣穈。

徽州绩溪人。

被余英时誉为二十世纪影响力最大的学者和思想家。

[1] 曾任北京大学校长、台湾中央研究院院长、中华民国驻美大使等职。

胡适是第一位提倡白话文、新诗的学者,是新红学考据派的创始人、新文化运动领袖之一、五四运动的核心人物。

胡适兴趣广泛,著述丰富,在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸多领域都有深入的研究。

胡适的保护人1917年,后来成了著名历史学家的顾颉刚,与后来当过北京大学代理校长的傅斯年(字孟真)正在商谈,要不要将一个叫胡适的新教授从北大哲学系的讲台上赶走。

顾颉刚说,原先的教授从三皇五帝讲起,讲了两年才讲到商朝,这位新教授却抛开唐虞夏商,直接从周宣王讲起。

同学们都说这是割断中国哲学史,是思想造反,他们想将这位教授赶走。

他自己倒是觉得胡先生讲课很有新意,但也拿不定主意,希望对方去听听课,做个评价。

这位傅斯年天分极高,11岁时读完《十三经》。

在北大读本科后,他受到刘师培、黄侃、陈汉章等国学大师的器重,在学生中的声望很高。

当时很自负的傅斯年,听了顾颉刚的话,同意去听听胡适的课,以决定是否赶走这个新来的留学生。

认真旁听了几次之后,傅斯年对那些要赶走胡适的同学说:“这个人虽然书读得不多,但他走的这一条路是对的。

你们不能闹。

”于是胡适留在了北大哲学系。

多年以后,当傅斯年去世后,胡适在怀念文章中提及此事,动情地说:“我这个二十几岁的留学生,在北京大学教书,面对着思想一般成熟的学生,没有引起风波,过了十几年之后才晓得,是孟真暗地里做了我的保护人。

”【名师解读】白居易诗云:“试玉需烧七日满,辨材须待十年功。

”树木如树人,任何参天大树都是由小树苗成长而来,人才的成长就如树木一样,需要适宜的土壤,更需要成长的时空。

而优秀的领导人就像伯乐,不但要善于发现人才,而且要给予人才成长的时间和空间。

【适用话题】知人善任懂得识才创造机会敢于创新高中作文素材第 1 页共1 页。

胡适(1891.12.17—1962.2.24),汉族,安徽绩溪人。

现代著名学者、诗人、历史家、文学家、哲学家。

因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。

自取的名“适”与字“适之”,乃取自当时盛行的达尔文学说“物竞天择适者生存”典故。

父亲:胡传,字铁花,号钝夫,清朝贡生,官至台东直隶州知州,后因战争离台,著有《台湾纪事两种》,1895年8月22日病殁于厦门。

胡传逝世时胡适尚未满四岁,但胡传已给胡适留下了希望他好好读书的遗嘱。

在胡适的幼年中,虽然父亲不在,但他的母亲冯顺弟时常教导儿子要学习父亲,不要丢脸。

所以自胡适懂事起他已经开始学习和了解胡传的思想了。

他恪守父亲的训示,追求“以期作圣”的人生目标。

可以说,从小时候开始,父亲的影子就一直留在胡适的心中。

并且胡适曾在台湾台东跟随过父亲一段时间,他的心里多多少少对台湾存有一些感情。

母亲冯顺弟,安徽省绩溪县人。

她23岁守寡,一直守了23年,受尽了人生的痛苦和折磨。

这23年间,仅婆家和娘家,共死去七个亲人。

母亲极为重视他的教育,对他要求很严。

要求他用心学习,认真做人。

对人宽容。

论点一:家教(家庭环境的重要性,父母的期望)个人经历胡适5岁启蒙,在绩溪老家上庄受过9年私塾教育,打下了一定的古文基础。

早年在上海的学堂初步接触了西方的思想文化,受到梁启超、严复思想的较大影响。

1904年,他到上海进新式学校,1906年考入中国公学,1910年考取“庚子赔款”第二期官费生赴美国留学,于康乃尔大学先读农科,后改读文科。

这里值得一提的是:当时庚款官费留学生只取前二百名,考试两场,文章和杂科(政史地物理化生等),头一场文章胡适扬扬洒洒一篇得了一百分,如此可见他的文章造化!(论点二:机会与才能;抓住机遇)胡适一生得过35个博士学位,照说智慧一流。

可是他当初到美国留学时,却被三十多种苹果树难倒,因而改行——胡适初到美国留学时,最先是进入纽约州康奈尔大学的农学院。

胡适在康奈尔农学院必须实习各项农事,包括洗马、套车、驾车等,还要下玉米田。

第1篇一、胡适胡适,字希圣,号适之,安徽绩溪人,是我国近现代著名文学家、思想家、教育家。

他主张“白话文运动”,倡导新文化运动,对我国的文学、思想、教育等领域产生了深远影响。

摘抄笔记:1. “人生的意义在于创造,而不在于享受。

”2. “我们要有独立的精神,不要盲从,不要迷信。

”3. “教育者,教人求真也。

真者,真实之理也。

求真,即求真理。

”4. “我们要有批判的精神,对一切事物都要有独立的思考。

”5. “文学的最高境界,是真挚的感情和优美的文字。

”二、鲁迅鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人,是我国近现代著名文学家、思想家、革命家。

他的作品具有深刻的思想内涵和强烈的批判精神,被誉为“民族魂”。

摘抄笔记:1. “世上本无事,庸人自扰之。

”2. “悲剧是把人生有价值的东西毁灭给人看。

”3. “真正的英雄,是那些敢于面对现实,敢于斗争,敢于胜利的人。

”4. “救国必须先救民,救民必须先救心。

”5. “人生最苦痛的事,是希望得到的东西得不到,而得到的却不是自己所希望的。

”三、林语堂林语堂,原名和乐,字玉堂,福建龙岩人,是我国近现代著名文学家、哲学家、翻译家。

他提倡“人文主义”,主张中西文化融合,被誉为“文化巨人”。

摘抄笔记:1. “人生的意义在于寻找快乐,而不是追求成功。

”2. “真正的文化,是能够跨越国界、时代、种族的。

”3. “读书是为了让自己成为一个有思想、有感情、有道德的人。

”4. “我们要学会欣赏美,欣赏生活中的点点滴滴。

”5. “人生的价值,在于对美好事物的追求和创造。

”四、梁启超梁启超,字卓如,号任公,广东新会人,是我国近现代著名政治家、教育家、思想家。

他主张变法维新,提倡“新学”,对我国的政治、教育、文化等领域产生了深远影响。

摘抄笔记:1. “变法维新,是我国走向强盛的必由之路。

”2. “教育是国家之本,民族之魂。

”3. “我们要有独立的思想,不要盲从,不要迷信。

”4. “人生的意义在于追求真理,实现人生价值。

▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌精诚凝聚 =^_^= 成就梦想 ▁▂▃▄▅▆▇█▉▊▋▌

▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓点亮心灯 ~~~///(^v^)\\\~~~ 照亮人生 ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓

我心中的胡适

翻开语文课本前面的扉图第4页就能看到胡适所写的“做学问要在不疑处有疑,待人要在有疑处不疑。

”就是这句话给了我很大的启发。

学习就是要在别人没有疑问的时候,然后自己发现疑问;做人要在别人怀疑别人时,自己却不怀疑。

这才是最伟大的。

再找找目录看到胡适写的是《我的母亲》。

他从小就没有父亲,是母亲一手把他拉扯大的。

也是因为他从小身体弱,所以很沉默。

在文章的最后一句,他这样写道:“如果我学得了一丝一毫的好脾气,如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人——我都得感谢我的慈母”。

由此可知胡适是个多么懂得孝敬父母,多么懂事的人。

我们就应当学习他。

学习他孝敬父母,学习他的好脾气,学习他待人接物的和气,学习他宽

恕人,体谅人。

我心中的胡适就是那么的平凡,他不像鲁迅那么出名,也不像巴金那么勤劳,更不像列夫·托尔斯泰有一双锐利的眼睛能够看透世界。

但胡适在我心中是最伟大的。

自己评:本文通过描写语言,写出自己的感受,但字数偏少。

同学评:本文通过两句简单的语句,来描绘一个人的性格。

老师评:对胡适的评价太过简略,对现实的联系不够紧密。

文末一段胡适与他人的比较不太恰切。