血友病的临床特点和实验室检查概述

- 格式:doc

- 大小:1.32 KB

- 文档页数:1

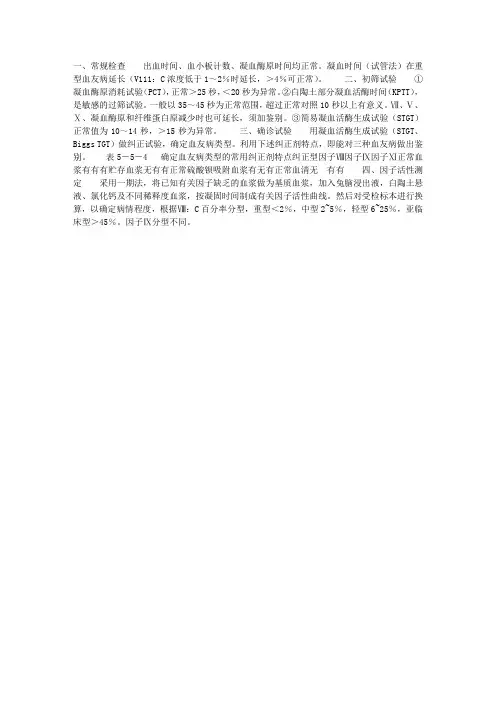

一、常规检查出血时间、血小板计数、凝血酶原时间均正常。

凝血时间(试管法)在重型血友病延长(V111:C浓度低于1~2%时延长,>4%可正常)。

二、初筛试验①凝血酶原消耗试验(PCT),正常>25秒,<20秒为异常。

②白陶土部分凝血活酶时间(KPTT),是敏感的过筛试验。

一般以35~45秒为正常范围,超过正常对照10秒以上有意义。

Ⅶ、Ⅴ、Ⅹ、凝血酶原和纤维蛋白原减少时也可延长,须加鉴别。

③简易凝血活酶生成试验(STGT)正常值为10~14秒,>15秒为异常。

三、确诊试验用凝血活酶生成试验(STGT、Biggs TGT)做纠正试验,确定血友病类型。

利用下述纠正剂特点,即能对三种血友病做出鉴别。

表5-5-4 确定血友病类型的常用纠正剂特点纠正型因子Ⅷ因子Ⅸ因子Ⅺ正常血浆有有有贮存血浆无有有正常硫酸钡吸附血浆有无有正常血清无有有四、因子活性测定采用一期法,将已知有关因子缺乏的血浆做为基质血浆,加入兔脑浸出液,白陶土悬液、氯化钙及不同稀释度血浆,按凝固时间制成有关因子活性曲线。

然后对受检标本进行换算,以确定病情程度,根据Ⅷ:C百分率分型,重型<2%,中型2~5%,轻型6~25%,亚临床型>45%。

因子Ⅸ分型不同。

血友病诊断标准血友病是一种罕见的遗传性出血性疾病,主要由于凝血因子Ⅷ或Ⅸ的缺乏导致。

该疾病对患者的生活质量和健康造成严重影响,因此早期诊断和治疗至关重要。

血友病的诊断需要依据一系列的临床表现和实验室检测结果,下面将详细介绍血友病的诊断标准。

首先,临床表现是诊断血友病的重要依据之一。

患者常见的临床症状包括不同程度的出血倾向,如皮肤和黏膜出血、关节出血、鼻衄、牙龈出血等。

特别是在婴幼儿期,由于活动性增强,易导致关节出血,因此家长需要密切关注孩子的活动情况和出血症状。

此外,患者还可能出现不明原因的贫血、血小板减少等表现。

这些临床表现对于医生来说是非常重要的线索,有助于诊断血友病。

其次,实验室检测也是诊断血友病的关键步骤。

血友病患者的凝血功能常规检查结果显示凝血酶原时间(PT)和活化部分凝血活酶时间(APTT)延长,提示凝血功能异常。

此外,特异性凝血因子活性检测也是诊断血友病的重要手段。

对于血友病A患者,凝血因子Ⅷ的活性明显降低;而对于血友病B患者,则是凝血因子Ⅸ的活性明显降低。

这些实验室检测结果能够直接反映患者凝血功能的异常情况,对于诊断血友病具有重要意义。

最后,家族史也是诊断血友病的重要参考依据。

由于血友病是一种遗传性疾病,因此家族史对于诊断非常重要。

如果患者有直系亲属患有血友病的病史,那么患者本人患血友病的可能性也会增加。

因此,在诊断血友病时,医生需要详细询问患者的家族史,尤其是对于患者父母和兄弟姐妹的疾病情况进行了解,有助于提高诊断的准确性。

综上所述,诊断血友病需要综合考虑临床表现、实验室检测和家族史等多方面因素。

只有全面了解患者的病情和相关背景,才能够准确诊断血友病,并制定科学合理的治疗方案。

因此,在临床工作中,医生需要密切关注患者的症状和实验室检测结果,同时重视家族史的收集和分析,以提高对血友病的诊断准确性和治疗效果。

血友病血栓性疾病血栓形成和血栓栓塞这两种病理过程所引起的疾病称为血栓性疾病遗传和环境因素相互作用、相互影响的多因素变化过程。

易栓症:遗传性:有家族病史,年轻(小于45岁),抗栓治疗效果差获得性:恶性肿瘤、肾病综合征。

静脉血栓栓塞性疾病(VTE)PTE和DVT合称VTE,引起PTE的血栓主要来源于下肢的DVT,是DVT的并发症。

PTE和DVT具有相同的易患因素,是VTE在不同部位、不同阶段的两种临床表现形式肺血栓栓塞症(PTE)深静脉血栓形成(DVT)常见于深静脉,如腘静脉、股静脉等临床表现:血栓形成的局部肿胀、疼痛远端回流障碍:远端水肿、肿胀、皮肤颜色改变患侧肢围较健侧 3 cm(从胫骨结节下10 cm测量)肺栓塞临床表现:突然发生,缺氧(突然发生不明原因的虚脱、面色苍白、出冷汗、呼吸困难者、胸痛、咳嗽等,并有脑缺氧症状如极度焦虑不安、倦怠、恶心、抽搐和昏迷)体征:大的动脉栓塞可出现急性右心衰竭的症状,甚至突然死亡(心动过速,甚至有舒张期奔马律,肺动脉第二音亢进,主动脉瓣及肺动脉瓣有第二音分裂,休克、发绀、颈静脉怒张、肝大。

肺部湿啰音、胸膜摩擦音、喘息音及肺实变的体征)动脉血栓•多见于冠状动脉、脑动脉、肠系膜动脉、肢体动脉•突然,局部剧烈疼痛(心绞痛、腹痛)•相关供血部位组织缺血、缺氧所导致器官、组织、功能异常:心梗、心源性休克等•血栓脱落引起脑梗塞、肾梗塞、脾梗塞•供血组织坏死:发热微血管血栓•多见于DIC、TTP(微血管溶血、血小板减少性紫癜、神经系统异常、肾功能损害、发热)•主要表现:缺乏特异性。

皮肤黏膜栓塞性坏死、微循环摔跤及器官功能障碍1.存在高凝或血栓前状态的基础疾病。

血友病的诊断标准血友病,又称为血友病症,是一种遗传性出血性疾病,主要是由于凝血因子Ⅷ或Ⅸ的缺乏或功能异常而导致的。

血友病患者在日常生活中容易出现不同程度的出血症状,严重者甚至可能危及生命。

因此,对血友病的准确诊断至关重要。

本文将介绍血友病的诊断标准,以便临床医生和患者了解如何进行正确的诊断和治疗。

首先,血友病的诊断需要通过详细的病史询问和体格检查。

对于有出血倾向的患者,应该询问其家族史,特别是是否有血友病或其他出血性疾病的家族史。

此外,还需要了解患者的出血症状、出血部位、出血持续时间等情况。

在体格检查中,医生需要注意观察患者皮肤、黏膜等部位是否存在淤血、瘀斑等出血表现。

其次,实验室检查是血友病诊断的重要手段之一。

常规实验室检查包括凝血功能检查、凝血因子活性测定、凝血因子抗原测定等。

凝血功能检查主要包括凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)和凝血酶时间(TT)等指标,这些指标可以反映出患者的凝血功能状态。

凝血因子活性测定和凝血因子抗原测定则可以帮助确定凝血因子Ⅷ或Ⅸ的水平,从而进行血友病的分型。

最后,分子遗传学检查是确诊血友病的金标准。

通过分子遗传学检查可以明确患者的凝血因子基因突变情况,从而确定血友病的遗传类型和突变位点。

这对于家族遗传咨询、产前诊断以及基因治疗等方面具有重要意义。

总之,血友病的诊断需要综合运用病史询问、体格检查、实验室检查和分子遗传学检查等手段。

只有全面深入地了解患者的病情,才能做出准确的诊断和治疗方案。

希望本文能够帮助临床医生和患者更好地了解血友病的诊断标准,提高对该疾病的认识和诊疗水平。

获得性血友病A的临床研究获得性血友病 A 是一种罕见但严重的出血性疾病,其发病机制复杂,诊断和治疗具有一定的挑战性。

本文将对获得性血友病A 的临床特点、诊断方法、治疗策略以及预后等方面进行深入探讨,以期为临床医生提供更全面的认识和参考。

一、获得性血友病 A 的概述获得性血友病 A 是指由于非遗传性因素导致机体产生针对凝血因子Ⅷ(FⅧ)的自身抗体,从而引起 FⅧ活性降低或缺失,导致出血倾向增加的一种疾病。

与先天性血友病 A 不同,获得性血友病 A 通常发生在成年人群中,且无家族遗传史。

二、临床特点1、出血表现获得性血友病 A 的出血症状多样,常见的包括皮肤瘀斑、黏膜出血(如鼻出血、牙龈出血、口腔血疱)、关节腔出血、肌肉血肿等。

严重者可出现消化道出血、颅内出血等危及生命的情况。

出血程度和频率通常与 FⅧ自身抗体的滴度和活性相关。

2、原发病表现多数获得性血友病 A 患者存在潜在的基础疾病,如自身免疫性疾病(系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等)、恶性肿瘤(淋巴瘤、实体瘤等)、妊娠、感染(如肺炎、肝炎等)以及某些药物的使用等。

这些原发病的症状可能在出血症状之前出现,也可能同时存在。

三、诊断方法1、实验室检查(1)凝血功能检测:活化部分凝血活酶时间(APTT)延长是获得性血友病A 的常见表现,但APTT 延长程度与出血症状不一定成正比。

FⅧ活性降低,而凝血酶原时间(PT)和纤维蛋白原通常正常。

(2)FⅧ自身抗体检测:常用的方法包括Bethesda 法、ELISA 法等,用于检测和定量 FⅧ自身抗体的滴度。

(3)其他检查:如血常规、肝肾功能、自身抗体谱、肿瘤标志物等,有助于寻找潜在的病因。

2、临床表现和病史详细询问患者的出血症状、既往病史、用药史、家族史等,对于诊断获得性血友病 A 具有重要意义。

特别是对于无血友病家族史的成年患者,突然出现不明原因的出血,应警惕获得性血友病 A 的可能。

四、治疗策略1、止血治疗(1)旁路途径止血药物:如重组凝血因子Ⅶa(rFⅦa)和活化凝血酶原复合物(aPCC),可绕过 FⅧ发挥止血作用,是获得性血友病 A出血的一线治疗药物。

血友病的病因与临床表现考点

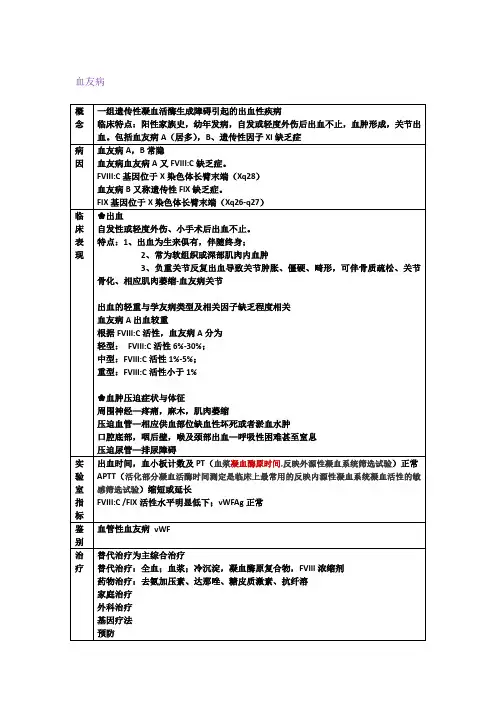

血友病是一组因遗传性凝血活酶生成障碍引起的出血性疾病。

临床表现为自发性关节和组织出血,以及出血引致的畸形。

根据病人所缺乏凝血因子的种类,区分为血友病A(Ⅷ因子缺乏)、血友病B(Ⅸ因子缺乏),遗传性FXI缺乏症,以血友病A最为常见。

血友病病理机制为凝血因子基因缺陷导致其水平和功能低下,而使血液不能正常地凝固。

1.血友病病因

遗传性疾病:绝大多数情况下只有男性患病,女性作为缺陷基因携带者。

2.血友病临床表现

出血+畸形>血友病A出血较重,血友病B出血较轻。

血友病出血具备下列特征:

(1)出生即有,伴随终身;

(2)常表现为软组织或深部肌肉内血肿;

(3)负重关节(如膝、踝关节等)反复出血甚为突出,最终可致关节疼痛、肿胀、僵硬、畸形,可伴骨质疏松、关节骨化及相应肌肉萎缩(称血友病关节)。

皮肤紫癜极罕见,重型病人可发生呕血、咯血、甚至颅内出血;血肿压迫周围神经可致局部疼痛、麻木及肌肉萎缩;压迫血管可致相应供血部位缺血性坏死或淤血、水肿,口腔底部、咽后壁、喉部及颈

部出血可致呼吸困难甚至窒息。

压迫输尿管致排尿障碍。

3.血友病辅助检查

血友病主要为内源性途径凝血障碍,凝血时间和激活部分凝血活酶时间延长,凝血酶原消耗(PCT)不良及简易凝血酶生成试验(STGT)异常。

而出血时间、血小板计数均正常。

4.血友病治疗原则

血友病目前尚无根治方法且需终生治疗,最有效的治疗方法仍是替代治疗,最好的治疗方式是预防性治疗。

其原则是尽早、足量和维持足够时间。

血友病怎么检查血友病如何确诊血友病检查项目

血友病是一种血液型疾病,我们不仅仅通过症状来诊断,还要通过实验室检查来确诊是否患有血友病。

定性实验

凝血活酶生成试验及纠正实验,简易凝血活酶生成纠正实验对血友病定型有确诊意义:1、能被正常硫酸钡吸附血浆纠正而不能被正常血清纠正的为血友病甲。

2、不能被正常硫酸钡吸附血浆纠正而能被正常血清纠正的为血友病乙。

3、均能被正常硫酸钡吸附血浆和正常血清纠正的为血友病丙。

症状排查

1、发病特点男性,<2岁或童年以后发病,发病越早症状越重,反复出血,终身不已。

2、出血特点自发或轻微外伤即见渗血不止,甚至持续数天,多为瘀斑、血肿;膝、踝、肘、腕等关节易出血,反复出血可致关节畸形,口鼻粘膜出血也多见。

凝血因子活性测定

因子VIII促凝活性(VIII:C)测定明显减少(血友病甲,分型:重型<1%,中型2%~5%,轻型6%~25%,亚临床型26%~49%);因子I某促凝活性(I某:C)测定减少(血友病乙)。

凝血检查

出血时间正常;凝血时间延长;凝血酶原时间(PT)正常;活化部分凝血活酶时间(APTT)延长,能被正常新鲜血浆或硫酸钡吸附血浆纠正者为血友

病甲(A);能被正常血清纠正,但不被硫酸钡吸附血浆纠正者为血友病乙(B)。

血友病的诊断标准和分型概述及解释说明1. 引言1.1 概述血友病是一种常见的遗传性出血性疾病,主要因凝血因子缺乏或功能异常导致,其特征为易发生内外部出血,并且伴有较长的止血时间。

该疾病可以分为多种类型,其中包括血小板减少型血友病(Hemophilia A)、凝血因子缺乏型血友病(Hemophilia B)和补体因子缺乏型血友病(Hemophilia C)等。

了解血友病的诊断标准和分型对于临床医生正确治疗患者、提高患者生活质量具有重要意义。

1.2 文章结构本文将分为五个主要部分进行阐述。

首先,在引言中我们将概述以及说明本文的目的,介绍了文章的整体结构安排。

其次,第二部分将详细介绍血友病的诊断标准,包括临床表现、实验室检查以及遗传学检测等方面。

第三部分将讨论不同类型的血友病分类,并针对每一类进行详细描述。

接下来,第四部分将探讨血友病的流行病学特征,包括全球分布情况、患病风险因素以及疾病负担和社会影响等方面内容。

最后,在第五部分中将进行总结和展望,归纳本文主要观点和发现,并提出未来研究的意义和建议。

1.3 目的本文旨在全面介绍血友病的诊断标准和分型。

通过对该领域的综述,旨在加深读者对血友病的认识,并帮助临床医生正确判断患者的类型,从而制定有效治疗方案。

此外,通过探讨血友病的流行病学特征,可以增强公众对这一疾病的认知,并促进相关情况下预防控制工作的开展。

最终,我们希望通过文章结论与展望部分提供对未来研究方向的启示,推动科学家们进一步深入探索血友病相关领域,为患者提供更好的治疗方案和改善生活品质的途径。

2. 血友病的诊断标准:2.1 临床表现:血友病是一种常见的遗传性出血性疾病,主要特征为出血倾向和持续或过度出血。

临床上,血友病的常见表现包括以下几个方面:- 青少年或成人患者:在稍微外伤或无明显原因下,出现肌肉、关节、皮下组织等部位的淤血、肿胀、疼痛等表现。

- 婴幼儿患者:可表现为异常宜出血的脐带脱落、牙龈牙床流血、关节积液以及大面积皮下淤血等。

血友病人的诊断要点是哪些血友病是一种遗传性疾病,主要表现为血液凝血功能异常,易引起出血倾向。

诊断血友病的要点是综合分析患者的临床症状、家族史、实验室检查结果等多个方面的信息。

下面将详细介绍血友病的诊断要点。

1. 详细询问病史:血友病患者在婴儿期或儿童期即可出现反复出血的情况,因此详细询问患者或患者家属的病史是非常重要的。

特别要询问患者是否有不正常的出血现象(如鼻出血、牙龈出血、关节出血等)、手术后或外伤后出血的病史。

2. 观察临床表现:血友病患者在活动或外伤后容易出现关节肿胀、疼痛,因此注意观察患者的关节情况。

另外,血友病患者也可出现皮肤淤斑、脾肿大、口腔黏膜出血等症状,需要仔细观察。

3. 进行实验室检查:血友病患者的凝血功能异常可通过实验室检查得出结论。

一般采取以下实验室检查方法:- 凝血酶原时间(PT):血友病A患者的PT正常,血友病B患者的PT延长。

- 活化部分凝血活酶时间(APTT):血友病A和血友病B患者的APTT均延长。

- 血浆因子测定:血友病A患者的凝血因子VIII水平低于正常范围,血友病B患者的凝血因子IX水平低于正常范围。

- 凝血酶原活性(FVIII:C)和凝血酶原因子活性(FIX:C):用于定量测定凝血因子VIII和IX的活性水平。

4. 遗传学检查:血友病常常具有家族史遗传性,因此进行遗传学检查有助于诊断。

常用的遗传学检查方法包括PCR扩增、限制性酶切和DNA序列分析等。

5. 执行刺激性试验:为了进一步明确血友病的类型和严重程度,可以进行一些刺激性试验。

如肌肉注射或静脉注射药物,观察患者是否出现出血现象。

6. 鉴别诊断:在进行诊断时,需要排除其他引起凝血功能异常的疾病。

如维生素K缺乏、红细胞生成障碍性贫血、DIC等。

通过以上多个方面的信息综合判断,可以确立血友病的诊断。

根据凝血因子的缺乏情况和严重程度,血友病可以进一步分为血友病A(凝血因子VIII缺乏)和血友病B(凝血因子IX缺乏)等不同类型。

血友病诊断标准血友病是一种遗传性出血性疾病,主要表现为血液凝血因子活性缺乏,易出现持续性或反复性出血症状。

血友病的诊断需要根据一系列的临床表现和实验室检查结果,才能确定患者是否患有该疾病。

下面将介绍血友病的诊断标准,希望能对临床医生和患者有所帮助。

首先,临床表现是诊断血友病的重要依据之一。

患者可能出现不同程度的出血症状,如皮肤和黏膜出血、关节出血、肌肉出血等。

这些出血症状可能是由于外伤或自发性发作而引起,且出血持续时间较长。

此外,患者还可能出现贫血、血小板减少等表现。

这些临床表现需要与其他出血性疾病相区别,对于诊断血友病具有重要意义。

其次,实验室检查是诊断血友病的关键步骤之一。

首先是凝血功能检查,主要包括凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)和凝血酶时间(TT)等指标。

血友病患者在这些指标上往往表现为延长,提示凝血因子活性缺乏。

其次是特异性凝血因子活性测定,可以明确凝血因子VIII或IX的活性水平,从而确定患者的血友病类型。

此外,基因检测也可以帮助确定患者的遗传突变类型,对于家族性疾病的诊断具有重要意义。

最后,诊断血友病还需要排除其他可能引起出血症状的疾病。

例如,血小板功能障碍、血管性血友病、维生素K缺乏症等都可能导致出血症状,需要通过详细的病史询问和实验室检查来进行鉴别诊断。

综上所述,诊断血友病需要综合临床表现、实验室检查和鉴别诊断等多方面的信息。

只有全面、准确地进行评估,才能确诊患者是否患有血友病,从而制定合理的治疗方案。

希望临床医生和患者能够加强对血友病诊断标准的了解,提高对该疾病的认识,为患者的诊断和治疗提供更好的帮助。

血友病诊断标准血友病是一种罕见的遗传性出血性疾病,主要由于凝血因子缺乏或功能异常而导致的。

血友病患者易出现内外伤后持续或反复出血,严重者可危及生命。

因此,准确的诊断对于及时治疗和预防并发症至关重要。

下面将介绍血友病的诊断标准。

一、临床表现。

1. 出血倾向,易淤血、皮下出血、关节出血等。

2. 出血部位,常见于关节、肌肉、皮下等处,也可出现在内脏。

3. 出血时间,伤口愈合时间延长,或伤口持续渗血。

4. 幼年期症状,男性患儿常在2岁后出现不明原因的关节、肌肉出血,女性患儿可能表现为月经过多。

5. 家族史,有家族史者应高度怀疑血友病。

二、实验室检查。

1. 凝血功能检查,凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)延长。

2. 凝血因子测定,凝血因子活性测定,发现凝血因子VIII或IX活性降低。

3. 分子遗传学检测,进行凝血因子基因突变检测,确认基因异常。

三、其他辅助检查。

1. 影像学检查,关节、肌肉出血的部位进行X线、CT或MRI 检查,了解出血程度和部位。

2. 骨髓穿刺,对于疑似血友病的患者,可行骨髓穿刺检查,发现出血倾向。

四、诊断标准。

1. 临床症状符合血友病特点,如反复出血、出血时间延长、家族史等。

2. 实验室检查发现凝血功能异常,PT、APTT延长,凝血因子活性降低。

3. 分子遗传学检测发现凝血因子基因异常。

4. 辅助检查显示出血部位和程度。

综上所述,血友病的诊断需要结合临床症状、实验室检查和辅助检查三方面的综合分析,以明确诊断。

对于疑似患者,应及时进行相关检查,以便早期发现和干预,从而避免并发症的发生。

希望本文对于血友病的诊断有所帮助,也希望广大医务工作者能够加强对血友病的认识,提高对该疾病的诊断和治疗水平。

血友病的遗传特征及临床表现一.血友病的遗传特征一般情况下我们说血友病是X连锁的隐性遗传病,严格来说,这样的说法是有一定的局限性的,绝大多数的血友病是甲型或乙型血友病,而这两种类型的血友病的遗传特征正是X连锁的隐性遗传病,而比较罕见的丙型血友病却是常染色体隐性遗传;1.甲型血友病的遗传特征甲型血友病又称为抗血友病球蛋白缺乏症或第Ⅷ因子缺乏症;它是凝血因子Ⅷ编码基因突变导致该凝血因子功能缺陷所致的一种凝血功能障碍性遗传病,呈X连锁隐性遗传;甲型血友病也是最为常见的血友病类型,也是典型的性联隐性遗传,控制因子Ⅷ凝血成分合成的基因位于X染色体,主要由女性传递,男性发病;其遗传特征可根据婚配情况分为以下几种:1.1甲型血友病患者与正常女性结婚生育,所生的男孩均正常,女孩均为携带者;1.2甲型血友病患者与女性携带者结婚生育,所生的男孩有二分之一的概率为患者,二分之一的概率正常,所生的女儿为血友病患者和女性携带者的概率各位二分之一;1.3正常男性与女性携带者结婚生育,所生的男孩有二分之一的概率为患者,二分之一的概率正常,所生的女儿有二分之一的概率正常,二分之一的概率为携带者;1.4男女双方均为甲型血友病患者结婚生育,所生的子女均为血友病患者;2.乙型血友病的遗传特征乙型血友病又称为因子Ⅸ缺乏症或血浆凝血活酶成分缺乏症,凝血因子Ⅸ编码基因突变导致该凝血因子功能缺陷而致病,呈X 连锁隐性遗传;其遗传特征与甲型血友病相似,故此,就不一一分析啊;3.丙型血友病的遗传特征丙型血友病又称为因子Ⅺ缺乏症,又称PTA缺乏症、凝血活酶前质缺乏症,为常染色体隐性遗传,男女均可患病,在临床上,发现女性血友病患者应该优先考虑为丙型血友病患者;由于丙型血友病患者极为罕见,自1953年开始报告至今,世界各地仅有200余例,而国内更是只有10余例,故而对丙型血友病的遗传特征的研究更多的是停留在推理与假说上,而缺乏相应的家族史,故而在此对丙型的遗传特征初步认定为常染色体隐性遗传;二.血友病的临床表现.1.甲型血友病的临床表现出血为本病主要的表现;终身有轻微损伤或手术后长时间出血的倾向;出血程度及发病的早晚与患者血浆中FⅧ活性水平有关;根据出血轻重与血浆中凝血因子活性的水平,将本病分为4型:1重型血浆中FⅧ活性<1%,常在2岁以前就出血,在婴儿开始学爬、学走后出现出血症状,甚至结扎脐带时出血不止;患者出血部位多且严重,常有皮下、肌肉及关节等部位的反复出血,关节内血肿畸形多见;此外,还可见肾脏出血导致血尿、胃肠道出血、腹腔内出血,肺、胸腔、颅内出血少见;2中间型FⅧ活性为1%~5%,起病在童年时期以后,以皮下及肌肉出血居多,亦有关节出血,但反复次数较少,严重程度也轻于重型;3轻型FⅧ活性为5%~25%,出血多在青年期,由于运动、拔牙或外科手术后出血不止而被发现,出血轻微,可以正常生活,参加运动,偶尔发生关节血肿;4亚临床型只有大手术后才发生出血,实验室检查可以证实为本病,FⅧ活性为25%~40%;一般而言,凡出血症状出现越早,病情越重,随年龄的增长,出血症状可逐渐减轻,有时可出现无出血症状的缓解期;出血可在创伤后数小时或数天后发生,也可在创伤或手术后即渗血不止;2.乙型血友病的临床表现血友病B也可出现类似于血友病A的典型症状;不同点在于:①血友病B重型患者FⅨ活性小于2%较血友病A少,而轻型较多,因此临床表现较血友病A为轻;②女性传递者也可出血;③发生抗FⅨ抗体者较少,仅占1%;3.丙型血友病的临床表现因子ⅪFⅪ缺乏症症状轻,有时仅在手术、拔牙或损伤后出血;其传递者一般无临床症状,但拔牙后,较正常人容易出血;FⅪ缺乏症常合并其他先天性凝血因子异常,如合并FV、Ⅶ缺乏症;4.重型甲型血友病临床表现异质性重型患者平均每月可发生1-6次自发性关节、肌肉及软组织出血;但是在临床中发现,即使是血浆凝血因子水平相同的患者, 其出血严重程度和出血频率也可能存在显著的差异;据资料显示,约有10.15%的重型血友病A患者仅表现为轻度的出血年出血≤6次/年,称为重型血友病 A的临床表现异质性;主要体现在出血频率、首次出血年龄、首次关节出血年龄、关节畸形数目以及凝血因子消耗量等方面, 其中年凝血因子消耗量更是作为大多数研究中衡量临床表现异质性以及严重度分组的的主要标准;。

(1)概述血友病是一组遗传性因子Ⅷ和Ⅸ基因缺陷、基因突变、基因缺失、基因插入等导致内源凝血途径激活凝血酶原酶的功能发生障碍所引起的出血性疾病。

包括血友病A或称血友病甲、因子Ⅷ缺乏症或AHG缺乏症;血友病B或称血友病乙。

血友病A、B均为性连锁隐性遗传病,基因分别位于xq28、xq27. (2)临床特点患者表现为自发性或轻微外伤后出血难止。

出血常发生于负重的大关节腔内(膝、踝、肘、腕、髋、肩关节)和负重的肌肉群内(肱三头肌、股四头肌、腓肠肌、腰大肌)。

尚可发生内脏出血或致命的颅内出血。

反复关节腔内出血是本病的出血特征之一,且常致关节腔纤维组织增生和粘连,造成关节畸形和残疾。

(3)实验室检查1)筛检试验:APTT延长,BT、PT、TT正常。

2)纠正试验:曾用STGT或TGT及其纠正试验。

3)凝血因子促凝活性检测:因子活性(Ⅷ:C 或Ⅸ:c)减低是常用的确诊试验,依此可将各因子缺乏症分为重型(<1%)、中型(2%~5%)、轻型(6%~25%)和亚临床型(26%~45%)。

4)凝血因子抗原含量检测:因子抗原含量(FⅧ:Ag和FⅨ:Ag)减低或正常。

若结合因子促凝活性检测的结果,可配对确定各因子的交叉反应物质(CRM)属于阳性或阴性。

5)排除试验:做BT和vwF:Ag 检测以排除vwD;做复钙交叉试验以排除各因子的抑制物(尤其因子Ⅷ抑制物)。

6)携带者和产前诊断:根据临床需要尚可用基因探针、DNA印迹技术、限制性片段长度多态性作携带者诊断及产前诊断。

7)基因分析:深入研究尚需做遗传基因分析,以确定基因突变的类型,为研究病因、发病机制和基因治疗奠定理论基础。