陈顾远先生对中国法律史学术的贡献

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:11

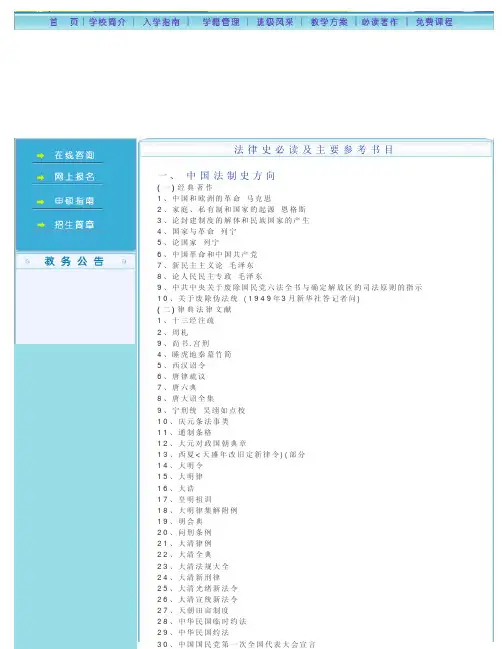

法律史必读及主要参考书目一、中国法制史方向(一)经典著作1、中国和欧洲的革命马克思2、家庭、私有制和国家的起源恩格斯3、论封建制度的解体和民族国家的产生4、国家与革命列宁5、论国家列宁6、中国革命和中国共产党7、新民主主义论毛泽东8、论人民民主专政毛泽东9、中共中央关于废除国民党六法全书与确定解放区的司法原则的指示10、关于废除伪法统(1949年3月新华社答记者问)(二)律典法律文献1、十三经注疏2、周札9、尚书.宫刑4、睡虎地秦墓竹简5、西汉诏令6、唐律疏议7、唐六典8、唐大诏全集9、宁刑统吴翊如点校10、庆元条法事类11、通制条格12、大元对政国朝典章13、西夏<天盛年改旧定新律令)(部分14、大明令15、大明律16、大诰17、皇明祖训18、大明律集解附例19、明会典20、问刑条例21、大清律例22、大清全典23、大清法规大全24、大清新刑律25、大清光绪新法令26、大清宣统新法令27、天朝田亩制度28、中华民国临时约法29、中华民国约法30、中国国民党第一次全国代表大会宣言31、中华民国训政时期约法32、中华民国六法全书33、最新六法全书34、中华苏维埃共和国宪法大纲35、陕甘宁边区施政纲领36、陕甘宁边区宪法原则37、中华苏维埃共和国土地法38、中国土地法大纲(三)法律要藉1、通典2、续通典9、清朝通典4、通志5、续通志6、清朝通志7、文献遣考8、续文献通考9、清朝文献通考10、清朝续文献通考11、秦会要12、西汉会要13、东汉会要14、唐会要15、五代会要16、宋舍要辑稿17、明会要18、明实录19、清实录20、东华录21、东华续录22、历代刑法志23、七国考·桓谭新论一法轻董说24、九朝律考,程树25、大学衍义补,邱濬26、沈寄簃先生遗书沈家本27、寄簃文存28、历代刑法总考29、历代刑法分考(上、中。

下)30、历代律令考(上、下)31、历代刑官考32、狱考33、唐明律合编薛允升34、读例存疑35、洗冤集录36。

浅论中国法制史研究对象的范围李岭梅【摘要】中国法制史的研究目前亟待解决的问题之一就是研究对象的范围的确定问题。

中国法制史的研究对象范围不应当仅仅局限在法律制度史领域内,政治制度、经济制度、教育制度、救灾制度等强制性规则体系的发展历史也应当纳入中国法制史的研究视野之内。

此外,由于中国法制史和中国法律思想史、中国法学史存在一定的交叉,所以在研究中国法制史时,还有必要关注中国法律思想史和中国法学史。

%In terms of the studies on Chinese legal system history,one of problems to be solved urgently is to determine the limits of the object of the study.And different people have different views on it.The author selectively introduced some main points on the limits of the objective of study of Chinese legal system history.At the same time it is proposed inthis article that the objects of study of the Chinese legal system history cannot be limited only in the history of legal system,but in some developing histories of compulsory rule systems such as political system,economic system,educational system,and disaster relief system etc.In addition,due to the cross of the various histories,it is necessary that Chinese legal thought history and the law history be focused on while Chinese legal system history is being studied.【期刊名称】《河南司法警官职业学院学报》【年(卷),期】2011(009)003【总页数】3页(P100-102)【关键词】中国法制史;研究对象;范围【作者】李岭梅【作者单位】河南检察职业学院,河南郑州450000【正文语种】中文【中图分类】D929中国法制史学科形成于20世纪初期。

《中国法制史》的编撰体例研究教材体例,指教材编写格式,或组织形式。

体例只有依照教材内容及属性而设置,才能更好地传达或反映内容及其内在要求。

20世纪末,我国教育部统一规划,由法学学科教学指导委员会组织全国法学界知名专家编写了14门核心课程教材。

《中国法制史》是其中之一,它被列为全国高等学校法学专业核心课程,是全国法学院、系学生必修的基础课程。

“以历代法律制度为研究对象的中国法制史”[1],中国法制史教学对于教材严重依赖,学生的中国法制史知识基本上来源于教材,且仅限于教材。

中国法制史教材的编写体例关系重大。

因为编撰体例理应体现了中国法制发展演进的逻辑线索与内在秩序,体现了法制史的知识谱系,从宏观上架构了中国法制史的总体框架;同时反映作者看待中国法制史的独特视角,以及对中国法制史理解的深度。

一、不同时期《中国法制史》的编撰体例中国法制史的编撰历史近百年,可分为奠基期、发展期、停顿期、再次发展期。

中国法制史的体例形成了纵横两条主线。

纵线就是遵循历史的发展脉络,以一姓之兴亡、朝代之更替线索。

横线就是每个发展时期的横截面所呈现联盟法律制度的不同方面,比如不同时期的法律制度都按照立法思想、法律形式、法律内容、司法制度。

纵横两条主线构建了中国法制史的体系。

民国时期涌现了许多经典之作,新中国成立后,法制史的研究一波三折。

民国时期国学大师编撰了经典之作。

初期有1912年徐德源的《中国历代法制考》,1916年庄泽定的《中国法制教科书》。

当时有一本译著,是1906年出版的日本人浅井虎夫:《中国历代法制史》成为中国法制史的编撰体系的模板。

“《中国历代法制史》运用西方的法学式学科分类方法,将中国历代法制横向分类为法源、刑法、诉讼法、民法等十三目,这种分类研究办法,为中国法制史学科体系建构了框架,其影响甚远。

”[2]中晚期有1930年杨鸿烈的《中国法律发达史》和1934年陈顾远的《中国法制史》等。

杨鸿烈采取断代分析办法,全书共二十七章,并附民国刑法与两次修正案篇目表、中国历代法律篇目表。

读《中国审判制度史》有感前言清末民初,中国传统审判制度被扬弃,基本上它是一个失败的历史经验,但这并不表示中国传统审判制度就丧失了历史借鉴的意义。

梁启超先生曾说:“历史的目的在于将过去的真事实予以新意义或新价值,以供现代人活动之资鉴。

”陈顾远先生也说:“盖历史之进展有如水波之相推,其起灭皆非偶然,现行法制不过法制体系下之后一阶段而已!过去法制不特为现行法制之直接渊源,且为现行法制之有效鉴镜,数典不能忘祖,饮水更须思源。

”①是的,知古所以鉴今,这就是我们了解中国古代审判制度史的意义之所在。

那思陆教授的《中国审判制度史》一书对于中国审判制度史的记述上起秦代,终于清末。

整体上,该书可以分为总论和分论两部分。

在总论部分,作者主要对中国古代三法司的形成、确立与发展作了以时间为序的简明概括,主要史实尽在其中,做到了疏而不失,简明扼要。

在分论中,作者对秦代、汉代、晋代、唐代、宋代、金代、元代、明代、清代的审判制度作了详尽的描述,各章皆采用了以下的结构:序言、地方审判制度、中央审判制度。

这样的结构安排达到了宏观概括和微观描述的双重效果,并且兼顾了横向与纵向,令读者在全面了解古代审判制度的同时,也能对某一朝代的某一问题有比较深入细致的思考。

该书的一个显著特点就是史料丰富、评论匮乏。

这其实与作者运用的研究方法有关,作者在开篇的自述中就对史学研究和法学研究作了这样的概括与排序:“史学是研究事实的学问,法学则是研究价值的学问,史学关注的是真假的问题,法学关注的是善恶的问题。

真善美三者之中,真为第一,善为第二,美为第三,此一排序,并非无因。

”因此,史学的根本是事实判断(一元的),法学的根本是价值判断(多元的)。

正是基于这样的认识,决定了那思陆教授的研究方法以偏重史料为主。

总之,本书逻辑清晰,史料翔实,语言严谨,是对中国传统审判制度历史的清晰梳理,也是对其样貌演变的宏阔呈现。

读罢全书,颇有收获。

一、秦朝至清朝的审判制度归纳(一)、各朝法律沿革1、秦代:商鞅变法学自《法经》、《法律问答》2、汉代:约法三章、春秋治狱、《廷尉挈令》3、晋代:晋律、晋令、故事g4、唐代:唐律、唐令、唐格、唐式、唐六典5、宋代:宋刑统、庆元条法事类6、金代:皇统新制、大定重修制条、泰和律义、泰和新定律令敕条格式7、元代:至元通格、大元通格、至正条格8、明代:大明律、大明令、御制大诰、问刑条例、大明会典9、清代:大清律集解附例、现行则例、大清律集解、大清律例、大清会典及大清会典事例、大清现行刑律(二)、地方审判制度(1)地方审判机关1、秦代:县、道;郡,内史2、汉代:县、道、侯国;郡、王国;州(部)、司隶部3、晋代:县、侯国;郡、王国;州4、唐代:县;州、府、都督府;道(观察史)5、宋代:县;州、府(附京府);路6、金代:县;州(散府);路7、元代:县;州(散府);路;行中书省;行御史台及提刑按察司8、明代:州、县;府及直隶州;分巡道;按察使司;巡按御史;总督及巡抚9、清代:州、县、厅;府、直隶州、直隶厅;道;按察使司;总督及巡抚(2)地方审判程序1、秦代:控告(公室告、非公室告);查封看守;检验;勘验;逮捕;审讯;刑讯;判决及读鞫;乞鞫2、汉代:县的的审判程序:乡诉讼;控告(告、劾);逮捕;通缉(名捕);审讯(鞫狱);刑讯(拷讯);判决;读鞫;乞鞫;上具狱。

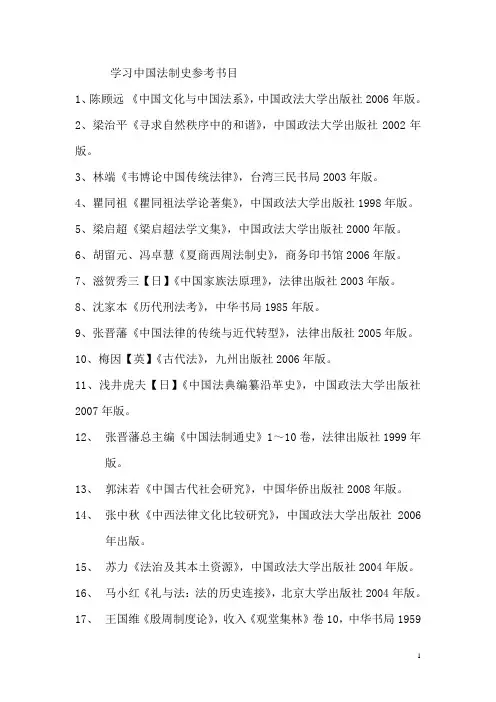

学习中国法制史参考书目1、陈顾远《中国文化与中国法系》,中国政法大学出版社2006年版。

2、梁治平《寻求自然秩序中的和谐》,中国政法大学出版社2002年版。

3、林端《韦博论中国传统法律》,台湾三民书局2003年版。

4、瞿同祖《瞿同祖法学论著集》,中国政法大学出版社1998年版。

5、梁启超《梁启超法学文集》,中国政法大学出版社2000年版。

6、胡留元、冯卓慧《夏商西周法制史》,商务印书馆2006年版。

7、滋贺秀三【日】《中国家族法原理》,法律出版社2003年版。

8、沈家本《历代刑法考》,中华书局1985年版。

9、张晋藩《中国法律的传统与近代转型》,法律出版社2005年版。

10、梅因【英】《古代法》,九州出版社2006年版。

11、浅井虎夫【日】《中国法典编纂沿革史》,中国政法大学出版社2007年版。

12、张晋藩总主编《中国法制通史》1~10卷,法律出版社1999年版。

13、郭沫若《中国古代社会研究》,中国华侨出版社2008年版。

14、张中秋《中西法律文化比较研究》,中国政法大学出版社2006年出版。

15、苏力《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社2004年版。

16、马小红《礼与法:法的历史连接》,北京大学出版社2004年版。

17、王国维《殷周制度论》,收入《观堂集林》卷10,中华书局1959年出版。

18、《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社1990年版。

19、程树德《九朝律考》中华书局2003年版。

20、《张家山汉墓竹简》文物出版社2001年出版。

21、杨联升【美国】《中国制度史研究》,江苏人民出版社2007年版。

22、蔡万进《张家山汉简<奏谳书>研究》,广西师范大学出版社2006年版。

23、刘海年《战国秦代法制管窥》,法律出版社2006年3月出版。

24、蔡枢衡《中国刑法史》,中国法制出版社2005年版。

25、瞿同祖《汉代社会结构》,上海世纪出版集团2005年版。

26、孟德斯鸠【法】《论法的精神》,商务印书馆2004年版。

寻找最初的“律”——对古“律”字形成过程的法文化考察在中国传统法律文化研究中,对典型古汉字的研究别具一番意义。

这是因为,中国的汉文字是象形文字。

“中国文化能如此历久不变,足以让后人追根溯源,或许就是由于使用了表意文字”;“表意文字自然要比表音文字更能显示优越性”。

[1]它们象一尊尊活着的化石,凝结了真实而丰富的历史文化信息,蕴含着一帧帧古代社会生活的真实画卷。

我们不应忘记,在文字诞生之前,口耳相传的历史对后人的影响也许异乎寻常地强烈。

况且,对部落长老来说,“记住过去的事情是他们的份内工作。

”当文明的旭日升起之际,当某一特定的文字诞生的那一刻,它已经远不是造字者个人主观创造的艺术品了。

因为它已具备了非如此刻划、如此构造、如此表现的内在必然性。

换言之,某一文字所期标识的某一社会现象、事物或行为,已经历过多少代先民的口耳相传,形成共识和具象,姑称之为约定俗成的“群体印象”,一旦有机会将它付诸刀尖笔端,便非如此表示不可了。

符合这一共同规律的文字便长久地活了下来。

反之,便消失在历史长河中。

这样,深究某些典型汉字的字形定义,前可探其源头,后可迹其流轨。

况且,其字义之中正沉淀了先民的思想意识、风俗习惯。

这些内容无不与中国传统法律文化的深层价值观紧密相联、水乳交融。

正是出于这一见解,笔者曾经试着写出诸如《寻找最初的法——对古“法”字形成过程的法文化考察》、《寻找最初的德——对先秦德观念形成过程的法文化考察》、《易经与我国古代法制》等文。

今仍不揣冒昧,连缀此文,以乞教大方。

一、关于古“律”字字义的通说“来自考释‘法’字者多,而探究‘律’字者少。

”在与古代法律实践活动有关的古文字中,“律”字的历史可能比“刑”字、“法”字更久远,其产生和沿革的途径也更丰富而复杂。

因此,探索“律”字的原始本义及其衍生轨迹,不仅对于研究中国法律的起源,而且对于诠释战国时代秦国“改法为律”的真义,都显得十分必要。

当我们读到“律”字时,不应忘记,古代的文字学家们已经为它作出许多注释。

“中华法系复兴”意指何处在中国法治现代化过程中,某些从西方借鉴、移植过来的法律制度逐渐表现出“水土不服”的症状,曾有学者提出“法律本土化”的“药方”。

但中国法治究竟何去何从?在10月24日举办的第四届“罗马法、中国法与民法法典化国际研讨会”上,三位法律史专家从“中华法系与罗马法的影响”视角探讨中华法系的复兴,或许能为我们这个正在追求远大目标的民族走出“法律现代化还是本土化”的迷思提供些许启示。

一中华法系是指以中国法为母法发展起来的东亚法律体系,包括传统的中国法、朝鲜法、日本法、琉球法、安南法、暹罗法和缅甸地区法。

它发轫于西周,形成于两汉,确立于隋唐,其中唐律发挥了承前启后、传播海外的作用,被公认为中华法系的代表。

从19世纪中期开始,西方法律文化在列强的武力支持和清朝国力衰微双重背景下向东亚扩展和传播,中华法系开始解体。

到19世纪末,严格意义上的中华法系仅存作为母法的中国法而已。

20世纪初,清政府迫于压力正式“变法修律”,作为中华法系母法的中国法整体瓦解。

至此,中国近代以来的法律发展走向与中华法律传统渐离渐远,转向经由日本吸收欧陆法律文明的道路。

近百年来,包括罗马法在内的西方法对中国法治产生了深远影响,法律面前人人平等、无罪推定、意思自治、尊重人格与人格权等西方法律观念经传播后广泛深入人心。

然而,在这一过程中,中国法律传统受到有意无意地压制和忽视,一些具体的西方法律制度移植到中国后与中国社会存在一定程度的脱节,如全体利益与个体利益、公共道德与个人自由、婚姻自由与家庭伦理等关系的冲突表现得尤其突出。

于是,一些学者返本溯源,对重新认识中华法系的价值及复兴中华法系问题进行研究。

若论形成规模的,一次是在抗日战争时期,为了唤起中华民族抗敌自救的自信心,文化界掀起了“文化复兴运动”,法学界杨鸿烈、陈顾远等著名学者梳理了构成中华法系内涵的法律历史源流,提出复兴中华法系的思路;另一次是改革开放以后,以陈朝璧、张晋藩为代表的法学家就中华法系的特点、中华法系的时间和空间范围等问题不断深化认识,提出中华法系的复兴,决不可能是以唐律为代表的旧中华法系的复旧,而是把适合于中国传统国情的本土文化融入到现实的法制建设中的伟大创新。

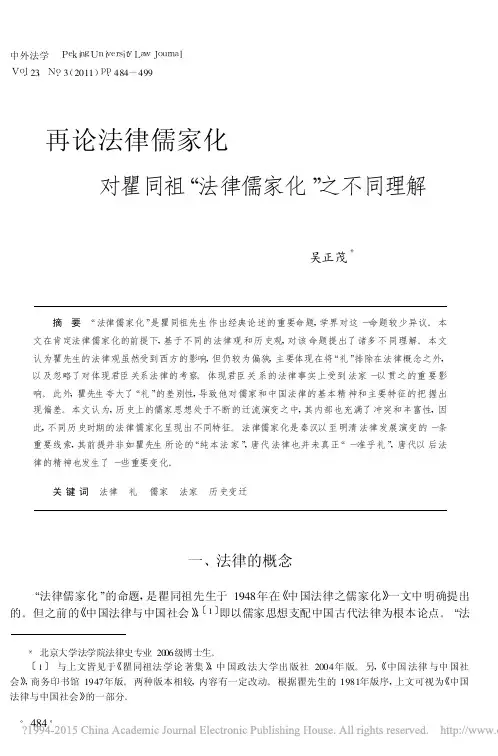

中外法学 P e k i n g U n i v e r s i t y L a wJ o u r n a lV o l .23,N o .3(2011)p p .484-499再论法律儒家化 对瞿同祖“法律儒家化”之不同理解吴正茂*摘 要 “法律儒家化”是瞿同祖先生作出经典论述的重要命题,学界对这一命题较少异议。

本文在肯定法律儒家化的前提下,基于不同的法律观和历史观,对该命题提出了诸多不同理解。

本文认为瞿先生的法律观虽然受到西方的影响,但仍较为偏狭,主要体现在将“礼”排除在法律概念之外,以及忽略了对体现君臣关系法律的考察。

体现君臣关系的法律事实上受到法家一以贯之的重要影响。

此外,瞿先生夸大了“礼”的差别性,导致他对儒家和中国法律的基本精神和主要特征的把握出现偏差。

本文认为,历史上的儒家思想处于不断的迁流演变之中,其内部也充满了冲突和丰富性,因此,不同历史时期的法律儒家化呈现出不同特征。

法律儒家化是秦汉以至明清法律发展演变的一条重要线索,其前提并非如瞿先生所论的“纯本法家”,唐代法律也并未真正“一准乎礼”,唐代以后法律的精神也发生了一些重要变化。

关键词 法律 礼 儒家 法家 历史变迁一、法律的概念“法律儒家化”的命题,是瞿同祖先生于1948年在《中国法律之儒家化》一文中明确提出的。

但之前的《中国法律与中国社会》,〔1〕即以儒家思想支配中国古代法律为根本论点。

“法·484·*〔1〕北京大学法学院法律史专业2006级博士生。

与上文皆见于《瞿同祖法学论著集》,中国政法大学出版社2004年版。

另,《中国法律与中国社会》,商务印书馆1947年版。

两种版本相较,内容有一定改动。

根据瞿先生的1981年版序,上文可视为《中国法律与中国社会》的一部分。

律儒家化”不过是对该著作核心观点的进一步提炼和补充罢了。

这一概念的提出,一般认为是受陈寅恪先生《隋唐制度渊源略论稿》中相关论述影响的结果。

《中国法律之儒家化》一文中曾四次征引陈寅恪上述著作,可作证明。

张晋藩先生的治学经历一、艰辛岁月的《涓滴集》:新中国法律史学的奠基对清末以来中国法律史学进行学术史研究的学者,将中国近代以来的法律史学划分为传统法律史学、现代法律史学的奠基、现代法律史学三个发展阶段。

沈家本的《历代刑法考》、丘汉平的《历代刑法志》,是传统法律史学的代表作;程树德的《九朝律考》、杨鸿烈的《中国法律发达史》、陈顾远的《中国法制史》等则为现代法律史学奠定了基础。

1949年以后,法律史学在祖国大陆与中国台湾分为两途,中国台湾学者徐道邻、戴炎辉、林咏荣、张伟仁等名家着述丰厚,使现代法律史学得以发展。

可是,由于众所周知的政治原因,从1957到1978年的二十几年间,法律史学在祖国大陆几遭摧折。

在“反右”运动以及文化大革命的浩劫中,新中国的第一代法律史学者以他们的生命维护了法律史学的传承;在文革结束以后,又是他们推动了法律史学的发展与繁荣。

张晋藩先生是新中国法律史学的开创者之一,也是一位享有国际声誉的着名法学家。

在五十多年的法学教育与法学研究中,他邃于法律史学,着述宏富。

其中,《涓滴集》是张先生厚积薄发之作,也是他对多年法律史教学研究事业的初步总结与省思。

《涓滴集》一书由中国国际广播出版社于1990年出版,萃编了张先生在1954至1990年完成的论文和诗草数十篇。

这部简短的文集记述了一位学者凭借着对学术的忠诚与执着,使新中国法律史学挨过了漫长的动乱岁月,以及十一届三中全会以后重建法律史学科的甘苦和所取得的开创性成就: 该书第一部分收集了《关于法的阶级性和继承性的意见》等二篇文章,表现了作者坚持从历史实际出发的观点。

第二部分收集了有关法制史学为现实提供历史借鉴的十篇文章。

作者一贯认为中国法制史学为现实的法制建设提供历史借鉴,是该学科的生命力之所在。

第三部分收集了作者对于中国法制史学科建设方面的七篇文章。

他主张开展对于中国古代民法史、行政法史、政治制度史和中外比较法制史的研究工作。

他在1983年明确提出:中国古代法律体系是“诸法并存,民刑有分”,因而积极推动中国部门法史的研究。

《中国法制史》备课笔记导论一、课程导读中国法制史是一门研究中国法律制度起源、产生、发展状况以及规律的一门科学,它不同于中国法律思想史的研究领域。

在时间跨度上,涵盖了从公元前21世纪夏朝的建立到公元1949年中华人民共和国的成立,近4000年的法制的变迁都是中国法制史的研究范围。

在中国法制的历史演进中,可以概括为上古时期、中古时期、近现代时期三大发展阶段,经历了两次思想和制度的大转折(春秋战国之际的奴隶制向封建制的过渡和第一次鸦片战争后的封建制法制向近代法制的过渡),包含有奴隶法制、封建法制、资本主义法制以及社会主义法制(萌芽时期)四种历史类型。

中国法制文明源远流长,内容丰富。

(一)本章知识与相关前后置知识、前后置课程的关联1.本章与前置内容、前置课程的关联(1)本章论述中国法制史的划分和研究对象:以时间为节点,中国法制史划分为上古法制史(公元前21世纪—公元前476年)、中古法制史(公元前475年—公元1840年)、近现代法制史(公元1840—公元1949年)三个阶段;以社会形态为标准,中国法制史的法制形态涵盖了奴隶法制、封建法制、资本主义法制以及社会主义法制(萌芽阶段)四种法的历史类型。

(2)本章论述内容是依据马克思主义历史唯物理论而得到的例证,也是法理学的“法的历史类型”的具体分析成果。

2.本章与后续内容、后续课程的关联(1)掌握了中国法制史的划分阶段和历史类型,可以明晰历史上中国法制文明的多样性和丰富性。

如此多种的法制类型,积累了许多法制文明成果,在我国社会主义法治建设过程中如何继承和扬弃传统法制文明中的精华和糟粕,是一个不得不面对的课题。

在自然经济基础之上,以血缘为基础的宗法制度,与国家的封建专制体制逐步融合,形成了一个礼法合一的宗法社会,法律也成为伦理道德的附属品。

掌握中国传统法制的历史类型和特点,须对这一法制历史发展过程有一个初步了解。

(2)本章为马克思主义关于法制发展方面的历史唯物论的进一步细化,并且对外国法制史课程的开设提供了可对比的实证参照。

中国法律史学发展六十年第一部分中国法制史的发展一、六十年发展历程回顾中国法制史是一门既古老又年轻的学科,早在先秦的典籍《尚书》、《周礼》中,便记载了法制历史的事件和资料。

至汉以来,正史《刑法志》中不仅以断代法制史为主,也含有法制通史与法律文化史的内容,而《通典》、《通考》、《通志》等类的志书中,更集中地收录了典章法制史料。

1902年清政府颁布的《大学堂章程》中便规定“此时暂行摘讲近人所编《三通考辑要》”。

此外,中国法制史的名称也经由日本学者传至中国,并在法科大学堂建立了中国法制史学科。

《大学堂章程》提出日本有《中国法制史》教程,可仿其以例自行编纂教授,可见当时关注和研究法制史者颇有人在。

1906年,《京师法政学堂章程》正式确定《中国法制史》为法政学堂基本课程,相沿至今,已有百年。

新中国成立后,中国法制史学经历了六十年曲折的发展过程,大体可以分为三个阶段。

第一阶段:初创阶段(1950年至1961年)1949年新中国成立后,在马列主义的历史观、国家观、法律观和方法论的指导下,中国法制史学开始新的创业。

1950年9月,中国人民大学招收第一批法制史学的研究生,共四人,均由苏联专家指导,学习国家与法权通史、苏维埃国家与法权历史。

1951年4月,中国人民大学成立国家与法权历史教研室,由华北人民革命大学调来刘琦任教研室主任,参与教研室成立者有系主任何思敬、历史学家尹达、民法学家李祖荫等,这是当时全国第一所法制史学的教学研究机构。

1952年第一届研究生毕业后,张晋藩、孙丙珠(后从事宪法学教学)从事中国法制史的教学研究工作,他们运用马列主义观点,以中国法制史料为对象,按照苏联法史教科书的模式开始建立中国法制史的教学体系。

并从1953年起开始编写教材。

另两名研究生胡大展(现于厦大退休)、关子建(已故)从事外国法制史教学。

此后中国人民大学又招收了三届法制史学研究生,第二届中现有张希坡教授、杨堪教授、王召棠教授,第三届招收刘和正等四人,但除江振良外,均未从事法制史学的教学研究,第四届中现有邱远猷教授、薛梅卿教授。

中国法制史相关的书籍有:

1. 《中国法制史》是2006年1月法律出版社出版的图书,作者是曾代伟。

本书内容包括:夏商西周、春秋战国时期、秦朝、汉朝、三国两晋南北朝、隋唐五代宋元、明朝、清朝的法律制度;清末法律制度的变革;中华民国的法律制度;新民主主义法律制度。

2. 瞿同祖的《中国法律与中国社会》,中华书局出版。

3. 杨鸿烈的《中国法律发达史》(上下),上海书店出版。

4. 黄宗智的《经验与理论:中国社会、经济与法律的实践历史研究》,中国人民大学出版社出版。

5. 陈顾远的《中国法制史概要》,商务出版社。

6. 姚国艳的《明朝商税法制研究》,中国政法大学出版社出版。

希望这些书目对你有所帮助。

如果需要更具体的推荐,建议到相关网站查询或咨询专业人士。

提纲第一讲绪论第二讲中国法律的起源及特点第三讲中国古代的礼与法第四讲中国古代的刑事法律制度第五讲中国古代的民事法律制度第六讲中国古代的司法制度第七讲中华法系第八讲中国法律制度的近代转型绪论中国法制史的研究对象学习中国法制史的价值与研究方法推荐书目法律史学家简介中国法制史资料第一讲绪论一、中国法制史的研究对象1、古代含义(1)法律、法令《礼记.月令》:“是月也,命有司。

修法制,善囹圄,具桎梏,止奸邪。

”《商君书.君臣》“法制明则民畏刑。

法制不明,而求民之行令也,不可得也。

”(2)立法、执法、司法、守法、法律、监督《韩非子.饰邪》“慈恩听,则法制毁。

”法制的现代含义有四法律制度法律和制度(3)法制的16字方针法制-法治中国史法制中的“法制”是指广义的含义。

2、“史”时间通史断代史内容通史专史本课程涉及的断代史和专史3、研究对象近代梁启超《论中国成文法编制之沿革得失》(1904年)陈顾远《中国法制史》(1933年)现代上世纪50、60年代上世纪80-90年代中期张晋藩先生1980年的一篇文章“编写中国法制史多卷本专著的设想”中国法制史研究我国进入级阶社会以后,各种类型的法律制度的实质、内容、特点及其发展演变过程与规律的科学。

90年代中后期至现在扩展了研究范围归结起来可为三方面:制度思想文化二、学习中国法制史的价值及研究方法学习中国法制史的价值:研究方法特殊性变异性传统性三、中国法制史推荐书目近代1.《中国法制史》陈顾远2.《中国法律发达史》杨鸿烈3.《中国法律与中国社会》瞿同祖4.《历代刑法考》沈家本5.《九朝律考》程树德6.《唐律疏议》、《大清律例》7.《唐明律合编》现代1.《中国法制通史》张晋藩总主编法律出版社1999年版2.《中国法制史研究综述》,中国人民公安大学出版社3.《中国古代法律制度》张晋藩著,中国广播出版社,1991年版。

4.《中国法制的传统与近代转型》张晋藩,法律出版社5.《中国法制文明的演进》张晋藩,中国政法大学出版社。

重新估评《宋刑统》重新估评《宋刑统》重新估评《宋刑统》【作者】薛梅卿【作者简介】薛梅卿,女,中国政法大学教授,长期从事中国法制史、中国监狱史的教学科研工作,主要致力于宋代法制、明清狱制的研究。

著和主编有《中国法制史稿》、《中国监狱史》、《新编中国法制史教程》等书。

[内容提要] 有感于宋代法制研究中存在对《宋刑统》研究不足、认识偏误或低估其价值的倾向,本文提出重新估评中华法系一代律典《宋刑统》的个人见解,并以大量史实论证了这部法典富有时代气息的发展“终宋用之不改”的实施状况以及对国内外封建法制建设的影响,在肯定《宋刑统》的历史价值、地位和意义方面注入新意。

宋太祖建隆四年(公元963年)颁行的《建隆重详定刑统》(简称《宋刑统》),是有宋一代编律立法上的重要法典,居于宋朝法律体系中的主干法地位,对于两宋诸多社会关系的调整运作功能几达300余年,内外立法影响颇为深远,不仅是“终有宋之世,用之不改”[(1)]的一部大法,而且也是中华法系中后期发展中的一代律典。

然而。

因前有散佚较久,《四库全书总目》未曾收录这部典籍的潜在障碍,后有“唐律翻版”、“以敕代律,律实则无所用”之说的长期流传,致使对《宋刑统》乃至宋代法制的研究陷入低谷而不起,也给有关《宋刑统》的评价,即对其实施运用及历史影响的认识带来了偏误。

因此,笔者认为,重新估评《宋刑统》的价值,还其应有的历史地位是宋代法制研究中很有必要很有意义的一项工作。

本人结合教学专题研究进行了一些尝试性的探索。

现将浅见整理于此,就教于方家。

一、律典“贯彼旧章”北宋大臣工部尚书判大理寺卿窦仪在《进刑统表》中已明其渊源:“伏以刑统,前朝创始,辟彦规为,贯彼旧章,采缀已从于撮要;属兹新造,发挥愈合于执中。

”[(2)]公布了《宋刑统》既有本朝新定的法律条文,还有《唐律疏议》、《后周刑统》的旧章主体的内容构架。

近人刘承干在获得《宋刑统》抄本之后,校刻刊行了此书(简称嘉业堂本),并进行了同《唐律疏议》逐条比勘、考正的工程,完成了精详的《宋重详定刑统校勘记》。

“中国法制史是研究中国法制发生、发展、演变及其规律的科学”。

中国法制史的发展经过了一个长期的发展过程。

这里对之做一个简单的回顾,并对法制史学科未来的发展作一个展望。

一、中国法制史学科研究的历史回顾法制史作为一个学科是近代的事,它是随着西方学科的介绍、西式学校的建立而逐步建立起来的。

(一)、奠基时期(1900-1930年)。

这个阶段,还停留在对中国传统法制资料的梳理以及翻译外国的研究成果上,代表作品有:孙荣:《古今法制表》(1906年),徐德源:《中国历代法制考》(1912年),庄泽定:《中国法制教科书》(1916年),郁嶷:《中国法制史》(1921年)、薛允升的著作《读律存疑》(1905年)。

程树德的《九朝律考》(1927年)。

译著类主要有日本学者的浅井虎夫:《中国历代法制史》(1906年)和《中国法典编纂沿革史》(1919年)等。

《中国历代法制史》运用西方的法学式学科分类方法,将中国历代法制横向分类为法源、刑法、诉讼法、民法等十三目,这种分类研究办法,为中国法制史学科体系建构了框架,其影响甚远。

除通史类研究外,部门法史研究也渐受学者关注。

二十年代徐朝阳即出版了《中国刑法溯源》、《中国古代诉讼法》。

这一时期主要是用运用,汇总资料进行系统整理的时期,进行基础性研究。

一些史料汇集性的著述,象徐德源编、孙大鹏补辑《中国历代法制考》(北洋大学,1912年),以《通考》类目为基础,并、删诸目,系用传统的治史方法整理法制史料,显受明清以来考据学术风气的影响。

另一方面,随着西学东渐,植入西方的法学理论来探讨中国古代的法制现象。

王世杰用享利、梅因的“秘密法时期”理论分析中国早期法律的公布问题,徐朝阳认为《尚书》所载的“明启刑书胥占”即是公开审判,钧金之制为诉讼担保等。

这种研究方法,陈顾远谓之曰:“以现代的法理、政理而言事”。

(二)发展时期(1930-1949年)。

前一时期的中国法制史学科在学者们的努力下,已经作了良好的辅垫。

陈顾远先生对中国法律史学术的贡献范忠信近七十年来,研习中国法制史者,大概没有人能绕开陈顾远先生。

早在民国后期,他著述颇丰,初露头角;在1950年代至1980年代的台湾地区,他的中国法制史著述教材,为研习法律或司法考试者所必读;在改革开放后的大陆,他也影响了许多人。

研习法律史者,若不知陈顾远,不能不为同侪所笑。

陈顾远先生巨大的影响力,源于他对中国法律史学术的突出贡献。

我认识陈顾远先生,是在二十多年前。

1982年,我在西南政法学院上大二时,对法律史发生了浓厚的兴趣。

于是频频拜访著名法律史学者张警先生、杨景凡先生,以及刚刚研究生毕业留校任教的俞荣根老师,求教读书方法及治法律史之道。

交谈中,他们要我多读民国时期以及台湾地区出版的法律史著作,屡屡提到了陈顾远先生。

不久,我在重庆市中区的外文书店里买到了影印版的陈顾远《中国法制史概要》一书(与此同时还购买了戴炎辉的《中国法制史概要》、张金鉴的《中国法制史概要》、林咏荣的《中国法制史》、徐道邻的《中国法制史论集》),开始了逐渐认识陈顾远先生法律史学术成就的历程。

十五年过后,1997年秋,当胡旭晟、王健和我与中国政法大学出版社合意编辑出版《二十世纪中华法学文丛》总结上一世纪的法学成就之时,我们马上想到了陈顾远。

我们老早就想对陈顾远先生的法史学著述进行全面整理汇辑,但由于种种原因一直拖延下来,直到今天方得暇完成此事。

关于陈顾远的法史学成就,法史界很多人的了解,大概不出《中国法制史概要》、《中国婚姻史》、《中国文化与中国法系》等三本书的范围。

因此,我们感到编辑一本《陈顾远法律史论集》,比较全面地展现先生的法史学成就,很有必要。

(一)陈顾远先生,字晴皋,1896年出生于陕西三原。

中小学时即受同乡于右任先生影响,与同学们组织“警钟学社”,宣传新知和革命;辛亥革命年加入同盟会三原支部,1915年参加西安反袁(世凯)逐陆(建章)暴动,几遭捕杀。

1916年,考入北京大学预科,1919年升入本科,攻读政治学;其间参加五四爱国运动。

1920年1月,与北京大学学生易家钺、郭梦良、朱谦之等共同编辑出版《奋斗》旬刊(4月30日停刊,共出9期),又与郭梦良、费觉天等人创办《评论之评论》季刊(共出4期)[1]。

1920年12月,李大钊等人创办北京大学社会主义研究会,陈顾远和郭梦良以“奋斗社”成员身份列名为8位发起人之一。

[2]在北大攻读期间,陈顾远还参加了1920年的文官考试,以优等中试,分发平政院为候补书记官,旋为农商部秘书处帮办。

1922年加入国民党。

1923年自北京大学毕业,获法学士学位,并留北大政治学系任助教;同时兼在北平中国大学、平民大学等私立大学授课。

1923年毕业之际,曾与同学邓鸿业、王和畅等人组织“北大政治考察团”,赴广州晋谒孙中山先生,获接见并面聆三民主义要旨。

旋回北大,任助教之余兼任上海《民国日报》和《东三省民报》等报刊地下记者或撰稿人,从事反军阀革命活动,为国民革命军第二军创办国民通讯社。

1926年,张作霖率奉军入北平,先生被通缉,乃携妻子避难上海,任教于上海法科大学(上海法学院)。

1928年到南京任审计院长于右任之机要秘书,年余即随于氏去职而返上海。

1930年安徽省立安徽大学正式命名,先生被杨亮功校长聘为法学院(院长张慰慈)法律系主任[3]。

1932年改任国民党中央党部民众运动指导委员会特种委员及办公室主任。

1935年以专家身份被聘为(训政)立法院立法委员(第四届),此后一直长期从事立法议政工作。

1937年随国民政府迁重庆,公务之余在复旦大学(北碚北温泉)、朝阳学院和法官训练所(兴隆场)、中央政治学校(南温泉)、高等警官学校(弹子石)、立信专科学校(北碚)等大学兼授法学课程。

抗战胜利复员后,1946年以国民党代表身份出席南京“制宪”国民大会。

1947年初回原籍陕西竞选,当选(行宪)立法院立法委员,国民党中央评议委员会委员。

此后专事立法委员工作,并在中央大学、上海法学院等校兼授法学课程。

1949年随国民党政府迁台,继续任立法委员和中央评议委员,并为台湾大学、政治大学、中国文化大学、东吴大学、中兴大学等校兼任教授。

其间还曾兼职律师,1963年在“立法委员”胡秋原状告作家李敖诽谤案中,被聘为原告辩护律师(据李敖说,在庭审中陈先生反过来为李敖“说好话”,气得胡秋原马上解聘)[4]。

1981年病逝于台北,享年85岁。

综观陈先生一生,可知他以两种身份行世:为大学专任或兼任教师55年(陈先生自计受业弟子达三万人),为民意代表(立法委员)45年。

这两种身份结合使他成为一个杰出的法学家。

[5]早在北京大学本科攻读期间,陈顾远曾受教于著名法律史学者程树德,研究历代律例与刑名。

其间还撰写了《孟子政治哲学》、《墨子政治哲学》、《地方自治通论》等三本专著,于1920-1923年由上海泰东书局出版。

其本科毕业论文《中国古代婚姻史》,1925年由商务印书馆出版。

此后数十年间,陈氏广泛涉猎法学、政治学、历史学的许多领域,在讲授相应课程或从事相应立法工作之余,撰写和出版了《中国国际法溯源》、《中国法制史》、《中国法制史概要》、《国际私法总论》、《国际私法本论》、《海商法要义》、《商事法》、《土地法实用》、《保险法概论》、《民法亲属实用》、《民法继承实用》、《立法要旨》、《立法程序之研究》、《中国婚姻史》、《中国政治思想史绪论》、《政治学》、《中国文化与中国法系》等著作或教材三十余种,发表论文数十篇。

这些著述在民国时期和1950年代以后台湾地区的学术教育界发生了重大影响,其中《中国法制史》(1934,商务印书馆)和《中国法制史概要》(1964,台湾三民书局)成为民国时期的大陆和后来的台湾地区中国法制史主要教科书;《中国法制史》(1934,商务)、《中国婚姻史》(1936,商务)两书,被日人翻译为日文,于1939和1940年在东京岩波书店和山本书店出版,为中国学者的法制史著作最早被翻译为日文在东洋传播者,为日本学者所重。

1975年,陈顾远先生80寿辰(实岁79)之际,友人弟子合议发起祝寿活动,并编辑《双晴室法律文章选集》以为纪念。

陈先生本人亦亲撰《回顾与远瞻――八十述怀》以为序。

但时值蒋介石去世之所谓“国丧”,寿庆活动被迫取消,文集出版亦一拖再拖,直至1982年即陈先生逝世次年始为联经出版事业公司印行,更名为《陈顾远法律论文集》(上、下)。

这是陈顾远先生最后出版的一部著作,汇集了先生在台湾30多年间发表的法律学术论文。

[6](二)陈顾远先生的对中国法律史学术的出色贡献,我认为可以从五个方面加以认识。

第一,从中国传统政治哲学研究转入中国法制史探索,宏观且相当准确地把握了中华法系的基本精神特质,较早从固有法系与固有文化内在关系的角度认识中国法制史,有着出色的造诣。

关于中国法系的基本精神,陈顾远先生很早就作出了相当出色的探索。

早在抗战前夕,先生就在《中华法学杂志》发表了《儒家法学与中国固有法系之关系》、《家族制度与中国固有法系之关系》、《天道观念与中国固有法系之关系》等三篇长文,对儒家思想、家族制度和天道观念影响中国法系所形成的精神特征进行了较深的探索。

在1934年商务版《中国法制史》中,先生又列《中国法制之质的问题》专章,分为“中国法制与儒家思想”、“中国法制与家族制度”、“中国法制与阶级问题”等三个专题,宏观探讨了中国法制传统的基本特征。

在1964年三民版《中国法制史概要》中,先生又列《固有法系》专章,分别宏观探讨了“中国固有法系之存在”、“中国固有法系之形成”、“中国固有法系之特征”等三个问题。

在这些研究的基础上,先生于1969年出版了《中国文化与中国法系》一书。

这是先生关于中国法系基本精神研究成果的汇集。

该书收录了先生于50和60年代发表的《从中国文化本位上论中国法制及其形成发展并予以重新评价》、《从中国法制史上看中国文化的四大精神》、《中国固有法系之简要造像》、《中国政制史上的民本思想》、《中国现行法制之史的观察》、《中华法系之回顾及其前瞻》等关于中华法系宏观研究的论文。

先生对中国法系与中国文化的关系以及中国法系基本精神和特征的深刻认识,在《中国文化与中国法系》一书中体现得淋漓尽致。

在该书的《中国固有法系之简要造像》一文中,先生将中国法系的特质总结为六,即:“中国固有法系之神采为人文主义,并具有自然法之意念”、“中国固有法系之资质为义务本位,并具有社会本位之色彩”、“中国固有法系之容貌为礼教中心,并具有仁道、恕道之光芒”、“中国固有法系之筋脉为家族观点,并具有尊卑歧视之情景”、“中国固有法系之胸襟为弥讼至上,并具有扶弱抑强之设想”、“中国固有法系之心愿为审断负责,并具有灵活运用之倾向”。

这实际上是对儒家文化与中国固有法系的内在关系或儒家思想对中国固有法系的决定性影响的六个方面具体表现作了相当准确的归纳和阐明。

在该书的《从中国法制史上看中国文化的四大精神》一文中,先生又将中国法系的基本精神总结为四,即:“天下为公的人文主义”、“互负义务的伦理基础”、“亲亲仁民的家族观点”、“扶弱抑强的民本思想”。

在该书的《从中国文化本位上论中国法制及其形成发展并予以重新评价》一文中,先生又总结了中国传统法制的六大基本价值倾向,即:“因义务本位而无民法法典之存在”、“因礼教中心而有天下为公之趋向”、“因民本思想而无民权制度之存在”、“因开明君权而有保育政策之立法”、“因家族制度而无个人地位之尊重”、“因泛文主义而有灵活运用之效果”。

综观先生对中国法系精神和特质的探究,我们可以发现:先生是较早真正领悟“儒家法学”之人。

正因为领悟了“儒家法学”,先生才能高屋建瓴地把握中国法系的特质和精神。

在先生看来,儒家的“礼教中心”、“义务本位”、“家族观点(观念)”、“崇尚仁恕”等等主义或价值倾向,正同时也是中华法系的精神和特质,贯穿了中国历代法律制度。

先生较早地认识到,儒家法学是极少直接讨论律令刑罚狱讼问题的法学,是关注法律与人生、法律与自然、法律与社会等根本关系原理及规律问题的法学,有些象古代西方的自然法学理论,因此先生称儒家为“世界最古的自然法学派”。

先生说:纵然承认法家的地位存在,但中国法学的发轫,绝非法家所独占。

……儒法两家的立场都是要尽人事而求治平,所不同者一用柔道,一用刚道;一尚王道,一尚霸道罢了。

柔道的表现为礼,可说是世界最古的自然法学派了。

刚道的表现为刑,可说是历史最远的命令法学派了。

儒家重礼,礼乃无文字的信条,追溯今日政事法、民事法于古代,舍“礼”莫求;同时儒家也不否认刑的价值,仅在不得已时而用之,所谓“刑法者,所以威不行德法者也”。

法家重刑,刑乃威吓的手段,而以信赏必罚为策:徙木可以示信,偶语即能弃市,步过六尺者有罚,弃灰于道者受刑。

法为神圣,人为草芥。