薄互层简介

- 格式:ppt

- 大小:13.81 MB

- 文档页数:46

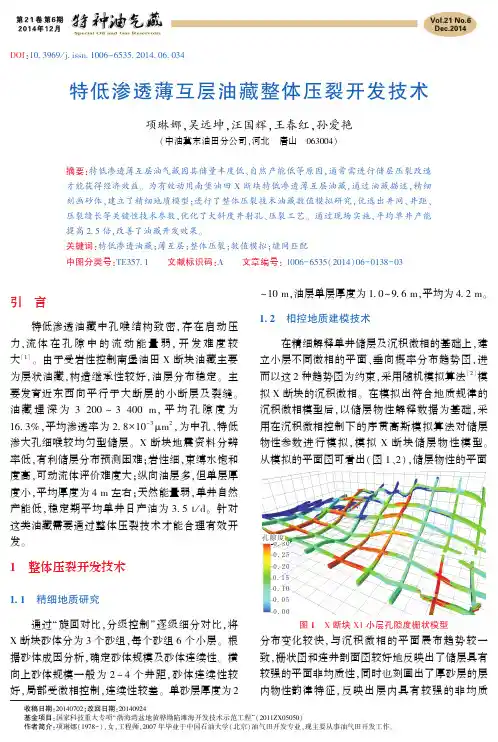

第37卷第5期2019年10月Vol.37No.5Oct.2019 DOI:10.14027/j.issn.1000⁃0550.2019.029文章编号:1000⁃0550(2019)05⁃1058⁃11沉积学报ACTA SEDIMENTOLOGICA SINICA基于沉积过程的三角洲前缘薄互层储层精细分析李冰,申春生,李林,张君博,胡治华中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津300459摘要针对地震资料难以识别薄互层储层的难题,应用研究区丰富的地震资料、钻井资料及动态资料,从沉积过程的角度出发,对其薄互层较发育的馆陶组分级次进行了精细分析:1)在精细标定基础上进行古地形分析及钻井揭示的沉积环境分析,利用地震属性分析手段去刻画可识别的薄互层组的分布,得到砂层组级次的沉积主方向、最大厚度分布位置、储层分布范围等信息;2)基于沉积环境特征及模式分析,应用测井、岩芯和分析化验等资料,运用砂体组合模式和类比现代河流及相似油田约束单层砂体边界,恢复了砂层组内部单层砂体级次的形成过程,最终得到单层砂体的叠置样式及连通范围。

通过渤海湾P19油田实际生产资料证实了研究成果的可靠性,在综合调整项目中指导井位部署和优化,提高了砂体的预测精度及注采对应率。

关键词沉积过程;辫状河三角洲前缘;薄互层;馆陶组;砂层组;单层砂体第一作者简介李冰,男,1987年出生,硕士,工程师,沉积与储层评价,E⁃mail:libing32@中图分类号P618.13文献标志码A0引言薄互层是指在纵向上储层(砂岩)与非储层(泥)相互交替出现且厚度均较小的一种沉积类型的岩体,垂向上呈现频繁的砂泥交替,在地震上一个反射相位是一套砂泥交替出现的储层综合反映[1-4]。

针对薄互层内部的砂体分布特征,很难进一步通过地震资料来预测,如何提高薄互层及内部砂体的精细研究,就成为油田开发迫切需要研究的问题。

自1973年Widess首次运用楔状模型分析薄层厚度与地震响应的关系以来,国内外学者在薄互层内部定量预测薄层做了大量研究性工作。

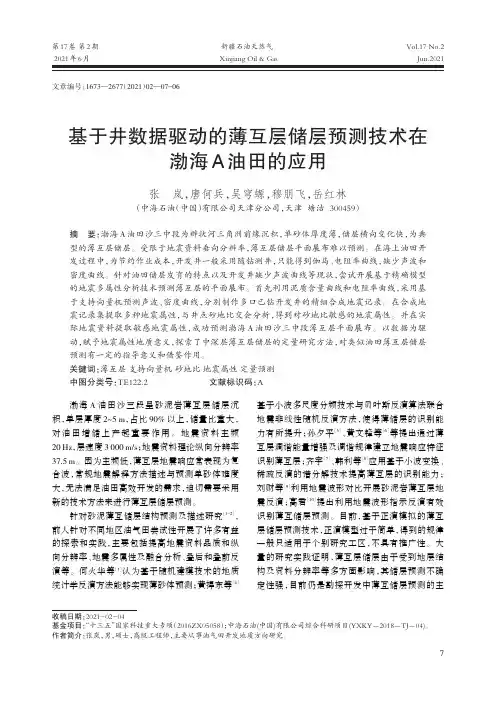

地震模型正演与反演简介一、地震模型正演(seismic forward modeling)的概念如果我们已知地下的地质模型,它的地震响应如何?地震模型正演就是通过室内模拟得到地质模型对于地震波的响应。

地震模型正演包括物理模拟和数值模拟,数值模拟就是应用相应的地球物理方程和数值计算求解已知的地质模型在假定激发源的作用下的地震相应。

通常,我们针对特定的勘探区块,应用期望或实际的采集参数通过地震正演模拟野外地震采集,得到单炮记录,再通过速度分析、动校正、叠加、偏移等处理得到成像数据。

图1为Marmousi速度模型,图2为正演得到的炮集记录,图3为正演得到的叠加剖面。

图1 Marmousi模型图2正演炮集图3 正演叠加剖面二、数值模型正演方法通常,我们提到的模型正演为数值模拟的模型正演,目前常用的数值模拟地震模型正演方法包括基于射线原理的射线追踪法,以及基于波动方程的有限差分法、有限元法、积分方程法、快速傅里叶变换法和拟谱法等。

射线追踪法主要反映地震波的运动学特征,有限差分、有限元法则适合复杂地质构造的正演模拟,积分方程法涉及复杂的数学推导,快速傅里叶变换法在频率域计算得到正演数据。

三、数值模型正演的步骤数值模拟求解地震模型正演问题的步骤主要包括以下三个方面:1) 地质建模,根据研究对象和问题建立地球物理或地质模型;2) 数学建模,根据应用的物理手段和地球物理模型建立相应的数学模型;3) 模拟计算,选择正演计算方法,编写计算程序进行数值模拟计算。

四、什么是地震反演地震反演技术就是充分利用测井、钻井、地质资料提供的丰富的构造、层位、岩性等信息,从常规的地震剖面推导出地下地层的波阻抗、密度、速度、孔隙度、渗透率、沙泥岩百分比、压力等地球物理信息。

反演就是由地震数据得到地质模型,进行储层、油藏研究。

地震资料反演可分为两部分:1)通过有井(绝对)、无井(相对)波阻抗反演得到波阻抗、速度数据体。

2)利用测井、测试资料结合波阻抗、速度数据进行岩性反演,得到孔隙度、渗透率、砂泥百分比、压力等物理数据。

湖相沉积形成于湖泊中,具有湖泊环境下原生沉积特征的沉积物。

所属学科:地理学(一级学科);地貌学(二级学科)定义2:河流悬浮物、大气飘尘、地表径流和湖岸侵蚀以及湖中动植物死体逐年在湖底沉积的现象。

所属学科:生态学(一级学科);水域生态学(二级学科)简介形成于湖泊中,具有湖泊环境下原生沉积特征的沉积物。

两个基本类型决定湖相沉积特征的主要因素是气候,通过雨量、蒸发量、温度控制风化作用的性质以及汇水区的土壤与植被的性质。

此外,进入湖盆的碎屑物数量、类型也取决于河流流量的季节性变化。

湖相沉积分为两个基本类型:①碎屑湖相沉积。

1932年特温霍费尔(w.H.Twinhoffer)给出湖泊中碎屑沉积物的标准图式,从湖盆边缘向湖心依次为湖滨砾外带、砂带、砂质泥灰质内带、中心部分的泥带。

这与湖水能量从湖岸向湖心逐渐减小相一致。

因湖水主要是静水环境,扰动不大,且湖中富含各种水生生物,故碎屑湖相沉积常具有下述特征:薄而均匀的水平层理,包括纹层状层理、交错层理、递变层理、薄互层层理和扩散层理等,有时也具有波痕层理;深浅相间的颜色,是漂浮生物和沉积碎屑物含量季节性变化的结果,夏季沉积颜色较深,冬季较浅;富含有机质,特别是在湖的中心,长期淹没于水下,处于还原状态,沉积物一般呈较深的灰蓝色和蓝色,多锈斑和生物残骸,有的地方还有较多的泥炭分布。

此外,在河流注入湖盆的地方,发育入湖三角洲,沉积物呈三角洲相;②化学湖相沉积。

由干燥气候环境下,注入湖水中的盐分因化学作用和生物作用而沉淀形成。

按盐分性质分成3类:碳酸盐湖和苏打盐湖,为淡水湖向咸水湖的过渡性形态;硫酸盐湖,也称苦湖;氯化物湖,即咸湖。

化学湖相沉积特征是水平层理,不具交错层,常成为有价值的盐类矿床。

19矿产资源Mineral resources有色金属矿区地质勘查类型及找矿方向胡俊伟(内蒙古自治区有色地质勘查局一〇八队,内蒙古 赤峰 024000)摘 要:随着工业水平的发展,传统有色金属矿勘查方法无法满足社会经济建设的需求,同时传统找矿方法也对有色金属矿造成二次伤害,周而复始,使得有色金属矿的勘探、开采与需求的矛盾日渐突出。

依托有色金属矿地质勘查类型信息,结合有效的勘探技术,确定了有色金属矿区的找矿方向。

有色金属的开采利用情况对我国经济发展有着重要影响,分析有色金属矿区的地质勘查类型,为下一步找矿方向的确定指明了方向,对有色金属矿进一步勘探开发有着重要的指导意义。

关键词:有色金属矿区;地质勘查;找矿中图分类号:P618.4 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)14-0019-2收稿日期:2020-07作者简介:胡俊伟,男,生于1987年,满族,内蒙古赤峰人,本科,中级,研究方向:地质矿产。

我国是一个地广人稀、矿产资源丰富的国家,但是近些年来受到经济社会的发展和地质作用的影响,我国矿产资源在总体分布上呈现不均匀的发展态势,给金属矿勘查工作带来了严重的挑战与阻碍。

因此,为了提高金属矿勘查中地质找矿工作的技术水平,就必须要随时代变迁不断对地质找矿技术进行改革与创新,进一步推动矿产资源开采工作的发展。

当前应用最为广泛的金属矿勘查方式就是地质找矿技术。

通过研究有色金属矿区地质勘查类型划分的依据,确定了色金属矿区地质勘查类型。

依托有色金属矿地质勘查类型信息,结合有效的勘探技术,完成了有色金属矿区找矿方向的确定。

1 矿区地质特征(1)地层。

矿区出露的地层较简单,主要为石炭系孟公坳组,仅东部边缘出露少量石磴子组。

孟公坳组大部分是薄层—微层状深灰色致密灰岩,夹中厚层微晶灰岩。

普遍含炭质、泥质条带,局部蚀变含矽质。

在构造应力挤压作用下,薄互层岩性差异性大,易造成特别剧烈的褶皱变形,常见条带状、扁豆状、花斑状、小肠状等复杂现象。

关于薄层反射的研究论文提要薄层反射特征与表征方法属于当今储层分析的一种基础性研究。

本文主要是了解薄层反射特征与表征方法的基本原理及其规律性,研究薄层反射特征与表征方法在储层综合研究中的具体应用。

同时,通过对含油气薄互层的地震反射特征的理论、方法进行研究,提高薄储层勘探的分辨率,解决中国东部大部分陆相油田后备储量不足的问题。

首先,在明确薄层定义的基础上,我们对不同的薄层进行分类,进而可以从正演与反演两个方面对薄层反射进行研究,然后通过对比得出薄层反射特征极其属性,其中主要包括频率特性和振幅特性。

最后是薄层反射研究方法的应用,这里主要介绍薄层厚度的估算方法。

正文一、前言(一)研究薄层反射的目的和意义薄层反射特征与表征方法属于当今储层分析的一种基础性研究。

然而,关于薄层的反射特征及其表征方法还有待于深入研究。

通过毕业设计,了解薄层反射特征与表征方法的基本原理及其规律性,研究薄层反射特征与表征方法在储层综合研究中的具体应用,学会利用特定方法研究特定地质问题的综合分析方法。

同时,通过对含油气薄互层的地震反射特征的理论、方法进行研究,可以提高薄储层勘探的分辨率,解决中国东部大部分陆相油田后备储量不足的问题。

在地震勘探中,薄层问题很早就已引起人们的注意,因为在实际地层剖面中大量存在这样的薄层。

例如,地层厚度沿横向发生明显变化(如地层发生尖灭等)时,一个“厚层”就会渐变为“薄层”,这个层的反射波特点也会发生变化。

如果我们掌握了这种变化的特点和规律,反过来就可以更正确地、细致地解释地震剖面上的各种地质现象。

而在沉积岩地区,地层剖面大多呈薄互层组合。

剖面对比过程中,对薄层的对比主要采用“波组”,“波系”的对比方法,波组、波系相对地层而言,是地震波在某一套薄互层之间相互干涉叠加的总体结果,而不是特定的某一单个薄层。

这就要求我们对薄互层反射进行深入而细致的研究。

近十几年在勘探与薄层砂岩体有关的油气藏时,薄层砂体的识别和解释尤其重要,因此对薄层反射的研究更加引起人们的兴趣。

径向水射流射孔辅助压裂技术分析摘要近年来,采油厂投产新区主要以低渗透油藏为主,采取以压裂投产为主的增产工艺技术,但采油厂低渗透油藏存在着层多、层薄储层特征,缝高控制难度大,缝长延伸不出去,不利于地质井网开发,为此推广应用了径向水射流射孔辅助压裂技术。

本文介绍了径向水射流射孔技术特点,与压裂工艺技术配合后的应用效果及工艺技术对比分析,为今后薄互层油藏开发提供一定的技术依据。

关键词径向水射流;压裂;射孔;裂缝;效果1 径向水射流技术简介径向水力喷射技术是最近几年在国际上刚刚兴起的一种油层改造增产的新工艺技术,工作原理是在油层部位套管上机械开窗,利用高压射流的水力破岩作用在油层的不同方向上定向钻出多个直径1.5英寸~2英寸,长度可达100m的定向井眼,从而增加原井眼的泄流半径,进而达到增加原油产量的目的。

在国外该技术的研究和开展应用的深度和广度较我国要领先一步,尤其是美国在这方面的研究走在了该领域的前列,已经投入到了现场的工业化实施阶段,取得了一定的成果和经验。

2 径向水射流射孔辅助压裂技术的应用2.1 技术概述径向水射流射孔与常规压裂联合作业技术就是通过径向水射流技术在目的层定向水力喷射出一条长70m~100m,直径40mm的细长通道,结合常规压裂技术,达到定向压裂的目的。

2.2 实施效果该技术在梁108块上实施2口井-梁108-11、梁108-10井,两口井压裂后至目前均自喷生产,初期平均日液11.8t/d,日油8.6 t/d,含水29%。

相比同区块采取常规压裂投产井(梁108-8井)日油增加5.6t/d,单井增油效果明显。

从人工测试裂缝来看,径向钻孔与压裂复合技术使裂缝方向与径向水射流孔道延伸方向一致,达到定向压裂的目的。

3 常规压裂技术井与联合压裂作业技术井对比与分析3.1 油层数据对比梁108-11井与梁108-8井同属于梁108块油井,井距240m。

压裂储层层位都是c1-c2,渗透率10-50×10-3um2,孔隙度10%~20%,泥质含量29%~39%;地层物性相近,具有一定的可比性(见表1)。

㊀㊀收稿日期:20210618;改回日期:20220517㊀㊀基金项目:海洋石油高效开发研究中心第五批开放基金 复杂断块油田基于断层稳定性的注采评价与调整技术研究 (CCL2021RCPS0506KQN)㊀㊀作者简介:孙鹏霄(1972 ),男,高级工程师,1995年毕业于大庆石油学院油藏工程专业,1998年毕业于中科院渗流流体力学研究所流体力学专业,获硕士学位,现主要从事油气田开发相关研究和管理工作㊂DOI :10.3969/j.issn.1006-6535.2022.05.017海上薄互层砂岩油藏层间干扰规律及调整对策孙鹏霄(中海石油有限公司开发生产部,北京㊀100010)摘要:薄互层砂岩油藏储层复杂,层间干扰主控因素多样,层间干扰规律难以预测,严重影响了油田整体开发效果㊂针对该问题,基于薄互层砂岩油藏层间干扰作用机理,通过油藏工程方法,明确了薄互层砂岩油藏层间干扰主控因素;结合实际油田生产动态分析,量化评价了小层动静态流动能力,建立小层物性㊁流体性质㊁注采受效程度及水淹程度等多重因素共同作用下的层间干扰全寿命定量预测图版,并提出有针对性的层系调整对策㊂研究表明:薄互层砂岩油藏不同流动能力差异下层间干扰呈现不同的动态变化规律,需综合考虑动静态因素的影响;流动能力差异系数7.0以内的小层初期层间干扰相对较弱,可划分同一层系开发,中高含水期后强水淹小层将显著加剧层间干扰作用㊂该研究对指导薄互层砂岩油藏层系划分及调整具有借鉴意义㊂关键词:薄互层;层间干扰;流动能力;层系组合;射孔优化中图分类号:TE331㊀㊀文献标识码:A ㊀㊀文章编号:1006-6535(2022)05-0119-07Interlayer Interference Pattern and Adjustment Countermeasures of Offshore Thin Interbedded Sandstone ReservoirsSun Pengxiao(Development and Production Department of China National Offshore Oil Corporation ,Beijing 100010,China )Abstract :Thin interbedded sandstone reservoir is disadvantaged by complicated conditions ,various main control-ling factors of interstratigraphic disturbances ,and difficult prediction of interstratigraphic disturbance law ,exerting great impact on the overall development efficiency of the oilfield.To address this problem ,based on the mechanism of interlayer interference in thin interbedded sandstone reservoirs ,the main controlling factors of interlayer interfer-ence in thin interbedded sandstone reservoirs were clarified by reservoir engineering methods.According to the dy-namic analysis of actual oilfield production ,the dynamic and static flow capacities of the sub -bed was quantitatively evaluated ,a quantitative prediction chart was prepared for interlayer interference throughout the whole life under thejoint action of physical properties ,fluid properties ,injection and production effects ,water logging and other factors of the sub -bed ,and targeted countermeasures for bed series adjustment were proposed.It was found in the studythat ,the interstratigraphic disturbances in thin interbedded sandstone reservoirs exhibited different dynamic patterns under different flow capacities ,and the effects of dynamic and static factors should considered comprehensively ;in-terstratigraphic disturbances in sub -beds with flow capacity difference coefficients of 7.0or less are relatively weakat the initial stage ,and such sub -beds could be considered as one system for development ;the interstratigraphic disturbances were intensified in the sub -beds under heavy water flooding after the medium and high -water -cut stage.The study results have an exemplary significance regarding the division and adjustment of thin interbeddedsandstone reservoirs.Key words :interbed ;interlayer interference ;flow capacity ;formation combination ;perforating optimization㊀120㊀特种油气藏第29卷㊀0㊀引㊀言全球约30%的油气资源储存于薄互层砂岩油藏中[1],开发潜力巨大㊂海上薄互层砂岩油藏受到经济和技术双重限制,往往利用定向井进行多层合采,注采井距为300~500m [2]㊂受水动力及沉积演化的影响,薄互层砂岩油藏储层纵向跨度大㊁小层层数多㊁单层厚度薄㊁砂体展布规模小,纵向各层渗透率差异显著[3-4],原油黏度变化明显㊂同时,由于各小层砂体发育规模不同,在相同的井网井距条件下,各层注采连通状况也存在很大差异,薄互层油藏在多重因素共同作用下层间矛盾突出,流动能力强的优势层位储量动用程度高,流动能力弱的小层储量无法有效动用,层间干扰严重影响开发效果[5-10]㊂前人通过多种方法开展层间干扰研究[11-18]认为:现场分层测试实施难度大,影响油田正常生产,所获取的资料有限;室内实验研究㊁油藏工程方法往往基于简化后的储层模型开展研究,油层厚度大,发育规模大,主控因素较为单一,研究成果无法适用于小尺度㊁多因素的海上薄互层砂岩油藏;数模方法受到地震资料解释精度等限制,薄层砂体精细刻画复杂,模拟结果存在较大误差㊂目前,缺乏针对海上薄互层砂岩油藏层间干扰规律的有效评价方法和技术手段㊂因此,以渤海典型油藏为研究对象,建立适用于薄互层砂岩油藏的不同含水阶段层间干扰定量表征方法,并结合现场实例应用提出有针对性的调整对策㊂1㊀油田概况P 油田位于渤海海域中南部,油田范围内平均水深为27~33m,主力储层为馆陶组,埋藏深度为1000~1400m,纵向划分为7个油层组30个小层(L50 L116),跨度达到400m㊂馆上段平均孔隙度为28.3%,平均渗透率为761.0mD,为高孔高渗储层;馆下段平均孔隙度为23.3%,平均渗透率为859.0mD,为中孔高渗储层㊂馆陶组整体为具有浅水环境的河漫湖泊 河泛平原沉积背景,主要发育辫状河道 辫状河三角洲㊁辫曲转换沉积㊁曲流河 枝状三角洲共生等沉积类型㊂受沉积作用影响,馆陶组薄储层占比较大,约82.0%的储层单层厚度小于5.0m㊂按照行业标准,可将P 油田纵向各小层划分为3类(表1)㊂馆陶组以常规原油(60ħ黏度为9~20mPa㊃s)为主,随着埋深增加,地面原油密度和黏度减小㊂表1㊀P 油田小层分类情况㊀㊀P 油田主体区于2002年投产,开发初期为了降低油田开发成本,采用稀井网㊁大井距㊁多层合注合采的开发模式,注采井网为反九点,注采井距约为300m,导致层间矛盾突出,含水快速上升㊁产量递减加快,整体水驱采收率低㊂截至2021年12月,P 油田主体区整体含水为87%,自然递减率约为20%㊂由于长期采取合注合采开发,层间干扰现象非常严重,纵向储量动用程度严重不均衡:Ⅰ类优势小层目前采出程度约为35%,水淹状况严重;Ⅱ㊁Ⅲ类薄储层动用状况差,采出程度仅为14%和7%,其中,Ⅱ类小层水淹程度相对较低,Ⅲ类小层基本未水淹,油田整体开发效果不理想㊂由于缺乏对薄互层油藏层间干扰规律的准确认识,层间矛盾难以缓解,近几年新投产井均出现高含水㊁低产能㊁开发效果不及预期的情况,油田调整难度大㊂2㊀层间干扰定量表征2.1㊀主控因素分析2.1.1㊀小层静态流动能力传统研究认为层间渗流能力差异造成层间干扰现象[12-14]㊂受海上薄互层砂岩油藏储层发育特征及开发方式影响,各小层的物性(渗透率㊁厚度)㊁原油黏度㊁注采受效程度共同决定了各小层自身流动能力(即小层静态流动能力,为小层固有属性)稳定不变㊂故引入小层静态流动能力系数Ω,该参数可更加全面地评价海上薄互层砂岩油藏不同注采井距下各小层的静态流动能力㊂Ωi =K i H i F iμi(1)㊀第5期孙鹏霄:海上薄互层砂岩油藏层间干扰规律及调整对策121㊀㊀F i=Hᶄi/H i(2)式中:Ω为静态流动能力系数;K为有效渗透率,mD;μ为地层原油黏度,mPa㊃s;F i为注采受效率;Hᶄi为生产井与注水井形成有效注采的小层射开厚度,m;H i为小层总射开厚度,m;i为小层序号㊂为了全面描述薄互层砂岩油藏小层之间静态流动能力差异程度[12],引入流动能力级差ΔΩ㊁流动能力偏差系数DΩ㊁基准流动能力Ωmin㊂其中,流动能力级差为Ⅰ类小层平均流动能力与Ⅲ类小层平均流动能力的比值,流动能力偏差系数为整体平均流动能力与Ⅲ类小层平均流动能力的差和Ⅰ类小层平均流动能力与Ⅲ类小层平均流动能力的差的比值,基准流动能力为Ⅲ类小层平均流动能力,3项参数共同描述了薄互层砂岩油藏整体流动能力强弱和纵向非均质程度㊂2.1.2㊀小层动态流动能力各层静态流动能力的非均质性造成各层产液速度和水淹速度存在显著差异,强流动能力小层产出液量大,注采速度快,储量动用程度高,水淹速度快,弱流动能力小层产出液量小,储量动用程度低,水淹速度慢㊂受油水相对流动能力差异性的影响,优势层随含水快速上升,油水两相渗流阻力明显减弱,小层的流动能力快速增强,而非优势层含水上升缓慢,油水两相渗流阻力和流动能力基本保持不变,整体流动能力差异程度不断加剧,弱流动能力小层的储量动用状况越来越差,即层间干扰的抑制作用不断增强㊂与此同时,现场监测证实优势层注采受效程度好,注采保持均衡,小层压力基本维持稳定,而非优势小层注采连通性较差,注采状况不佳,往往出现欠压的情况,合采过程中各小层地层压力的差异也在一定程度上加剧了层间干扰作用㊂综合以上分析,薄互层砂岩油藏的层间干扰受到小层水淹程度㊁油水相渗和地层压力等动态因素的影响,可合并称为小层动态流动能力,该参数不断发生变化㊂借鉴文献[13]研究成果,以干扰系数衡量层间干扰的作用强度,即相同含水条件下合采与分采相比产能下降的幅度,干扰系数越大,层间干扰程度越严重㊂β=ðn i=1q i-Qðn i=1q i(3)式中:β为干扰系数;q为小层单采产油量,m3/d;Q为生产井合采产油量,m3/d;n为小层总数㊂传统定向井产能预测模型[18-19]为:Q=542.87KH(p e-p wf)μo B o ln R r+S()(4)式中:p e为地层压力,MPa;p wf为井底流压,MPa;μo为地层原油黏度,mPa㊃s;B o为原油体积系数;R为注采井距,m;r为井筒半径,m;S为表皮系数;H为有效厚度,m㊂联立式(2)㊁(3)可得到干扰系数动态反演公式[19]㊂其中,K ro i㊁f w i㊁p e i分别表述了小层动态流动能力对层间干扰的影响规律㊂结合生产动态数据,利用式(5)可计算得到各生产井不同含水阶段干扰系数情况,更加直观地描述薄互层砂岩油藏大段合采过程中层间干扰的变化规律㊂β=1-0.00184Q ln R r+S()ðn i=1K i H i K ro i(f w i)μo i B o i(p e i-p wf)(5)式中:f w为小层含水率,%;K ro(f w)为小层油相相对渗透率㊂2.2㊀干扰评价图版利用式(5)计算P油田50口典型生产井干扰系数随含水上升的变化曲线㊂经统计发现,按照干扰系数变化形态特征可将曲线划分凹型㊁线型㊁凸型3种模式㊂以3口典型井为例(图1),各井流动图1㊀3种典型井干扰系数变化规律Fig.1㊀The variation pattern of interferencecoefficients of three types of typical wells能力级差差异显著(表2)㊂对比3口典型井干扰系数可知:薄互层砂岩油藏层间干扰均随含水上升逐渐增强;薄互层砂岩油藏层间干扰变化模式和小㊀122㊀特种油气藏第29卷㊀层流动能力级差直接相关,流动能力级差越大,干扰程度越大且加剧时机越早㊂表2㊀典型井基本信息㊀㊀以P 油田50口生产井的干扰系数为基础,通过划分模式和相关性分析形成P 油田海上薄互层油藏层间干扰量化预测图版(图2)㊂由图2可知:当小层流动能力级差小于4.5时,层间干扰主要受小层静态流动能力差异影响,干扰系数呈凹型,中低含水期层间干扰作用弱且基本稳定,说明层间矛盾较弱,储量动用相对均匀;进入高含水阶段后(含水大于85%),层间干扰逐渐加剧,说明优势小层的流动能力增强,对非优势小层的抑制作用增强㊂当小层流动能力级差大于4.5且小于7.0时,小层动态流动能力差异影响作用增强,干扰系数呈线型稳定上升,层间干扰作用随含水上升逐渐加强,说明层间干扰对非优势小层的抑制作用持续增强,加剧程度较为稳定,没有明显阶段性㊂当小层流动能力级差大于7.0时,干扰系数呈凸型,小层动态流动能力差异起主导作用,层间干扰在中低含水期即达到并始终保持在较高程度,说明产能贡献基本来自优势小层,其他小层基本未动用,层间干扰对整体开发效果影响很大㊂图2㊀P 油田薄互层油藏全过程层间干扰量化图版Fig.2㊀The quantification chart of interlayer interference in the whole process of thin interbedded reservoir in P Oilfield2.3㊀合采产能预测模型利用统计的50口井的干扰系数,明确流动能力级差㊁流动能力偏差系数㊁基准流动能力3项参数与不同含水阶段层间干扰系数的相关关系,借鉴前人研究成果[12],建立薄互层砂岩油藏干扰系数量化评价模型,并利用实际数据拟合确定模型的参数值(表3)㊂β=0.275[λ+ðni =1(-1)i +1f wi](lnΔΩ)ωD Ωε[ln(1+Ωmin )]γ(6)式中:λ㊁ω㊁ε㊁γ均为不同模型系数㊂表3㊀不同干扰模式参数值㊀㊀传统产能预测模型未考虑薄互层砂岩油藏小层实际注采受效状况和层间干扰的影响,因此,将小层流动能力㊁干扰系数引入传统产能预测模型进行修正得到式(7),可准确预测薄互层砂岩油藏不同含水阶段定向井合采产能㊂以典型井A -1井为例,全井段小层流动能力级差为4.5,分别采用传统产能预测模型和修正模型计算该井产能(图3),结果表明修正模型预测结果与实际结果更加吻合,准确度高㊂Q =542.8(1-β)ðni =1[K ro i (f w i )(p e i -p wf )ΩiB o i]ln R r+S(7)图3㊀A -1井产能预测结果对比Fig.3㊀The comparison of productivity prediction results of Well A -13㊀现场调整对策3.1㊀开发层系划分界限针对P 油田主体区目前形势,通过新井实现层系重组提高Ⅱ㊁Ⅲ类薄储层动用程度是主要调整方向㊂对于潜力较大的未开发区,水淹程度较低,㊀第5期孙鹏霄:海上薄互层砂岩油藏层间干扰规律及调整对策123㊀㊀纵向小层的静态流动能力差异为主控因素,合理层系组合方案能够有效缓解层间矛盾,减轻层间干扰带来的负面影响,结合图2可确定P 油田层系划分界限:流动能力级差小于4.5的小层干扰作用相对较弱,建议合采开发;流动能力级差为4.5~7.0的小层,建议初期采取合采开发降低成本,当全井段进入中高含水期之后,通过调剖堵水等措施关闭高水淹程度小层,改善水驱效果;流动能力级差大于7.0的小层受干扰抑制作用严重,建议分层开发或后期补孔上返开发,以提高整体开发效果㊂利用修正后的产能预测模型可量化评价不同开发层系划分方案的开发效果,通过敏感性分析进而确定最佳方案㊂以未水淹区B -1井为例,B -1井小层流动能力差异显著,平均流动能力级差为8.3,非均质性严重,根据各小层静态流动能力划分优㊁中㊁差3个等级(图4),结合现场实际情况设计图4㊀B -1井小层流动能力Fig.4㊀The flow capacity of sub -beds in Well B -1表4㊀B -1井层系组合方案㊀㊀利用式(7)预测各方案全井段产能变化(图5),发现分层开采能够很大程度上缓解大段合采所带来的层间干扰作用,全井段产能大幅提高,其中,方案3和4的产能提高幅度最大,考虑到作业难度和经济成本,建议选取方案3为推荐方案,即水平井单采L102小层,其余小层定向井合采开发㊂同时,建议结合该井储层展布规律,优化注水井位,提高小层注采受效程度,缓解层间矛盾,改善开发效果㊂图5㊀B -1井层系组合方案优化Fig.5㊀The optimization of bed series combination scheme of Well B -13.2㊀加密射孔优化方法对于水淹程度较高的开发区域,需通过加密调整挖潜剩余潜力,但由于缺乏有效技术手段,薄互层砂岩油藏加密井实施效果往往不及预期,这是因为长期合采导致纵向各层水淹程度差异很大㊂层间干扰受小层动态流动能力差异变化主导,加密射孔方案需综合考虑纵向小层的动静态流动能力差异,进而确定最佳加密射孔方案,达到降低含水㊁提高产能的目的,逐步实现层系重组[20]㊂在小层静态流动能力差异界限限制下,含水率大于85%的小层动态流动能力强,将显著加剧层间干扰,易造成全井段高含水㊁低产能,因此,建议避射,可在全井段含水超过85%后采取补孔㊁上返开发;对于含水率为60%~85%的小层,为保证总产液厚度和全井段产能,建议考虑射开合采;对于含水率低于60%的小层,目前动用程度低,挖潜潜力大,需射孔生产㊂油田现场需权衡小层流动能力差异㊁水淹程度差异和射开厚度之间的关系设计最佳加密射孔方案,以获得最大的初期产能㊂利用修正后的产能预测模型可量化评价不同加密射孔方案开发效果,确定最佳加密射射孔方案㊂以P 油田水淹区C -1井为例,该井纵向非均质性相对较弱,纵向小层流动能力级差为2.4,经长期合采全井段含水率为89%,纵向各层水淹程度差异显著(图6),小层动态流动能力差异为主控因素㊂根据该井水淹程度将纵向小层划分为强水淹小层(含水率大于㊀124㊀特种油气藏第29卷㊀85%)㊁中水淹小层(含水率为60%~85%)㊁弱水淹小层(含水率小于60%)㊂考虑经济性及可实施性,设计3套射孔方案,分别为全井段射开(方案1)㊁强水淹小层避射(方案2)㊁中/强水淹小层均避射(方案3)㊂利用修正后的产能预测模型绘制各射孔方案全井段产能变化曲线(图7)㊂由图7可知:相比全射孔方案,考虑小层水淹程度差异避射后可显著降低层间干扰作用,全井段含水率降低㊁产能提高;方案3全井段含水大幅下降至43%,但全井段射开厚度减少,总产能降低,效果欠佳;方案2有效平衡了小层流动能力差异㊁水淹程度差异和射开厚度三者之间的关系,全井段产能最大,为最佳方案,通过避射含水率高于85%的强水淹小层,可有效缓解动态流动能力差异造成的层间干扰作用,确保加密井获得最大初期产能㊂利用该方法有效指导P油田9个潜力区的层系组合和15口新井的射孔层位优化,平均单井日增油达38m3/d,初期含水率降低12%,有效缓解了潜力区的层间矛盾,显著改善Ⅱ㊁Ⅲ类薄层的水驱动用效果㊂图6㊀C-1井小层水淹程度对比图7㊀C-1井加密射孔优化Fig.7㊀The optimization of closely spaced perforation of Well C-14㊀结㊀论(1)海上薄互层砂岩油藏层间干扰主控因素为小层静态㊁动态流动能力差异,不同小层流动能力级差下层间干扰动态变化规律不同,随含水率上升,层间干扰对产能及开发效果的影响加剧㊂(2)小层流动能力级差可作为层系组合的划分标准,级差7.0以内的小层层间干扰相对较弱,开发初期可划分同一层系开发,进入中高含水期后强水淹小层将显著加剧层间干扰作用,建议通过调剖堵水等措施关闭高水淹程度小层,改善整体水驱效果㊂(3)实际应用表明,研究成果可指导海上薄互层砂岩油藏新区开发层系划分及老区加密射孔优化等关键工作,通过对9个潜力区的层系组合和15口新井的射孔层位进行优化,平均单井日增油达38m3/d,初期含水率降低12%,有效缓解了潜力区的层间矛盾㊂参考文献:[1]LI H,GAO R.Forward modeling of a thin sand log hale interbed:taking the P reservoir in block B1of D oilfield as an example[J].Acta Geologica Sinica,2019,93(S1):221-221.[2]罗宪波,刘彦成,申春生,等.海上大型薄互层油藏开发调整技术研究与应用[J].重庆科技学院学报(自然科学版), 2021,23(1):1-5.LUO Xianbo,LIU Yancheng,SHEN Chunsheng,et al.Research and application of development adjustment of large offshore thin inter-bedded reservoir[J].Journal of Chongqing University of Science and Technology(Natural Sciences Edition),2021,23(1):1-5.[3]郭太现,刘春成,吕洪志,等.蓬莱19-3油田地质特征[J].石油勘探与开发[J].石油勘探与开发,2001,28(2):109-117.GUO Taixian,LIU Chuncheng,LYU Hongzhi,et al.Geological characteristics and hydrocarbon accumulation pattern of Penglai 19-3oil field[J].Petroleum Exploration and Development, 2001,28(2):109-117.[4]吴晓敏,孙东升,杨鹏,等.薄互层油藏细分层政策界限研究[J].复杂油气藏,2015,8(1):48-51.WU Xiaomin,SUN Dongsheng,YANG Peng,et al.Study on policy limit of layer subdivision of reservoir with thin interbeds[J].Com-plex Hydrocarbon Reservoirs,2015,8(1):48-51. [5]崔传智,盛倩,姜亦栋,等.高含水期多层油藏注水层段划分方法[J].断块油气田,2016,23(3):363-366.CUI Chuanzhi,SHENG Qian,JIANG Yidong,et al.Reasonable water injection interval dividing of multilayer producing block res-㊀第5期孙鹏霄:海上薄互层砂岩油藏层间干扰规律及调整对策125㊀㊀ervoir with high water cut [J].Fault -Block Oil &Gas Field,2016,23(3):363-366.[6]张继成,何晓茹,周文胜,等.大段合采油井层间干扰主控因素研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2015,37(4):101-106.ZHANG Jicheng,HE Xiaoru,ZHOU Wensheng,et al.Main con-trolling factors of interlayer interference in big intervals commin-gled production oil wells[J].Journal of Southwest Petroleum Uni-versity(Science &Technology Edition),2015,37(4):101-106.[7]吴琼,张晓明,赵殿彪,等.新立油田高含水期完善微观注采井网实践与认识[J].特种油气藏,2010,17(4):75-78.WU Qiong,ZHANG Xiaoming,ZHAO Dianbiao,et al.Practice and cognition of microscopic injection -production pattern im-provement at high water cut stage in Xinli Oilfield[J].Special Oil &Gas Reservoirs,2010,17(4):75-78.[8]朱国金,王仪,吉兰敏,等.注采井动态连通关系计算方法研究及应用[J].中国海上油气,2011,23(2):100-103.ZHU Guojin,WANG Yi,JI Lanmin,et al.Study and application ofthe method for calculating injection production performance con-nected relationship [J].China Offshore Oil and Gas,2011,23(2):100-103.[9]田博,刘宗宾,刘超,等.渤海SZ 油田非主力油层构型解剖及挖潜实践[J].西安石油大学学报(自然科学版),2019,34(1):29-35.TIAN Bo,LIU Zongbin,LIU Chao,et al.Configuration analysis and potential tapping practice of non -main reservoirs in SZ Oil-field,Bohai Bay[J].Journal of Xiᶄan Shiyou University(Natural Science),2019,34(1):29-35.[10]张瑞,刘宗宾,田博,等.渤海SZ 油田井间单砂体连通性判别及定量评价[J].地质科技情报,2018,37(5):78-83.ZHANG Rui,LIU Zongbin,TIAN Bo,et al.Identification andquantitative evaluation of interwell single sandbody connectivity of SZ Oilfield in Bohai Sea[J].Geological Science and Technology Information,2018,37(5):78-83.[11]苏彦春,贾晓飞,李云鹏,等.多层合采油藏层间动态干扰定量表征新技术[J].特种油气藏,2015,22(6):101-103.SU Yanchun,JIA Xiaofei,LI Yunpeng,et al.New technology forquantitative characterization of interlayer dynamic interference incommingled producing oil reservoir[J].Special Oil &Gas Reser-voirs,2015,22(6):101-103.[12]黄世军,康博韬,程林松,等.海上普通稠油油藏多层合采层间干扰定量表征与定向井产能预测[J].石油勘探与开发,2015,42(4):488-495.HUANG Shijun,KANG Botao,CHENG Linsong,et al.Quantitativecharacterization of interlayer interference and productivity predictionof directional wells in the multilayer commingled production of ordi-nary offshore heavy oil reservoirs[J].Petroleum Exploration and De-velopment,2015,42(4):488-495.[13]康博韬,张迎春,姜彬,等.海上薄互层砂岩油藏层系划分及射孔优化方法 以蓬莱19-3油田为例[J].科学技术与工程,2021,21(17):7067-7073.KANG Botao,ZHANG Yingchun,JIANG Bin,et al.Stratificationand perforation optimization method for offshore thin interbeddedsandstone reservoir:a case study of PL19-3,Bohai[J].Science Technology and Engineering,2021,21(17):7067-7073.[14]许家峰,张金庆,程林松,等.多层合采砂岩稠油油藏层间干扰动态表征及应用[J].中国海上油气,2016,28(4):48-54.XU Jiafeng,ZHANG Jinqing,CHENG Linsong,et al.The dynamic characterization and application of interlayer interference for sand-stone heavy oil multilayer commingled producing[J].China Off-shore Oil and Gas,2016,28(4):48-54.[15]陈民锋,姜汉桥,曾玉祥.严重非均质油藏开发层系重组渗透率级差界限研究[J].中国海上油气,2007,19(5):319-322,326.CHEN Minfeng,JIANG Hanqiao,ZENG Yuxiang.A study on max /min permeability ratio boundary for reasonable developed -layer recombination in extremely heterogeneous reservoirs [J].China Offshore Oil and Gas,2007,19(5):319-322,326.[16]曹刚.多层油藏层系重组开发指标预测方法[J].科学技术与工程,2015,15(4):212-215.CAO Gang.Development index prediction method of layers recom-bination in multi -layer reservoirs [J].Science Technology andEngineering,2015,15(4):212-215.[17]CINCO -LEY H,RAMEY H J,MILLER F G.Pseudo -skin factorsfor partially penetrating directionally drilled wells[C].SPE5589-MS,1975:1-5.[18]VANDERVLIS A C,DUNS H,LUQUE R F.Increasing well pro-ductivity in tight Chalk reservoirs[C].WPC18209,1979:71-78.[19]康博韬,姜彬,陈国宁,等.多层底水油藏层间干扰规律研究及应用 以秦皇岛32-6油田为例[J].重庆科技学院学报(自然科学版),2021,23(4):18-23.KANG Botao,JIANG Bin,CHEN Guoning,et al.Research andapplication of interlayer interference law in multi -layer bottom water reservoir:taking QHD32-6as an example[J].Journal ofChongqing University of Science and Technology (Natural Sci-ences Edition),2021,23(4):18-23.[20]李巧云,张吉群,邓宝荣,等.高含水油田层系重组方案的灰色决策优选法[J].石油勘探与开发,2011,38(4):463-468.LI Qiaoyun,ZHANG Jiqun,DENG Baorong,et al.Grey decision -making theory in the optimization of strata series recombination programs of high water -cut oilfields [J].Petroleum Exploration and Development,2011,38(4):463-468.编辑㊀刘㊀巍。