中药的起源和中药学的发展

- 格式:ppt

- 大小:11.01 MB

- 文档页数:51

中药的起源和中药学的发展中药学的发展是一个源远流长的历史过程,它与中药的起源密不可分。

在古代,人们对于草木、矿石、动物等自然物质的观察和实践经验逐渐积累,形成了丰富的中草药资源和应用知识。

随着时间的推移,这些经验逐渐总结和系统化,形成了中药学这一学科。

一、中草药在古代文化中的重要地位1. 中医养生文化在古代中国,人们对于养生保健非常重视。

他们相信自然界万物之间存在着微妙而复杂的相互关系,并且通过调整身体与自然界之间的平衡来保持健康。

而中医养生文化正是基于这种观念发展起来的。

2. 中医诊疗文化古代中国人对于疾病诊断与治疗也有着丰富而复杂的认识。

他们通过观察患者身体表现、询问患者病情以及检查脉搏等方法来确定疾病类型,并通过使用各种中草药来治愈或缓解疾病。

这种方法被称为中医诊疗文化。

二、中药学的起源1. 中药的起源中药的起源可以追溯到古代中国。

古代中国人民在长期的生产和生活实践中,逐渐认识到一些植物、动物和矿物对于人类健康的重要作用。

他们开始将这些具有药用价值的物质称为“草药”,并且开始研究和应用。

2. 中医学对中草药起源的贡献在古代中国,医学是与哲学、文化等紧密相连的一种综合性学科。

而中医学是其中最重要且具有代表性的一种形式。

在中医学发展过程中,人们对于植物、动物和矿物等自然界资源进行了广泛而深入地观察和实践,逐渐发现了其中一些可以用于治疗各种疾病的有效成分。

三、古代对于中草药资源与应用知识的积累1. 中医经典文化在古代中国,人们将自己对于植物、动物和矿物等自然界资源应用的经验总结和记录下来,形成了大量的中医经典文化,如《黄帝内经》、《神农本草经》等。

这些文化成果对于中草药资源的研究和应用起到了重要的推动作用。

2. 中医药方剂文化古代中国人根据自己对于植物、动物和矿物等自然界资源应用的经验,逐渐总结出了大量适合治疗不同疾病的中医药方剂。

这些方剂不仅包含了中草药,还可能包含其他成分如动物组织、矿物等。

中药学专论一、引言中药学是中国传统医学的重要组成部分,是研究中药的起源、性质、功效、应用等方面的学科。

本文将从中药学的历史、中药的分类、中药的炮制方法、中药的药理作用以及中药的临床应用等方面进行探讨。

二、中药学的历史2.1 古代中药学的起源古代中药学的起源可以追溯到五千多年前的中国新石器时代,当时的人们开始使用植物、动物和矿物来治疗疾病。

随着时间的推移,中药学逐渐发展成为一门独立的学科,并在中国的医学体系中占据重要地位。

2.2 中药学的发展与演变中药学在历史的长河中不断演变和发展。

从最初的经验积累到现代的科学研究,中药学经历了许多变革。

随着现代科技的进步,中药学的研究方法也得到了革新,从而推动了中药学的发展。

三、中药的分类中药根据来源、性味、功效等方面可以进行分类。

下面将介绍几种常见的中药分类方法。

3.1 按照来源分类•植物药:如黄芪、人参、麻黄等。

•动物药:如牛黄、鹿茸、熊胆等。

•矿物药:如石膏、朱砂、雄黄等。

3.2 按照性味分类•寒药:如薄荷、连翘、知母等。

•凉药:如菊花、银花、绿豆等。

•温药:如干姜、肉桂、附子等。

•热药:如大黄、火麻仁、川贝母等。

3.3 按照功效分类•补药:如党参、当归、枸杞等。

•清热药:如黄连、连翘、金银花等。

•止咳平喘药:如川贝、杏仁、百部等。

四、中药的炮制方法中药的炮制是指将原材料进行加工处理,以改变其性能和功效。

下面将介绍几种常见的中药炮制方法。

4.1 炮制方法一1.将原材料洗净。

2.切碎原材料。

3.加入适量的水进行煎煮。

4.过滤得到药液。

4.2 炮制方法二1.将原材料洗净。

2.炒热锅,加入适量的油。

3.将原材料加入锅中炒煮。

4.炒至原材料变色后取出。

4.3 炮制方法三1.将原材料洗净。

2.晾干原材料。

3.将原材料放入容器中。

4.加入适量的酒进行浸泡。

五、中药的药理作用中药的药理作用是指中药对人体的生理和病理过程产生的影响。

下面将介绍几种常见的中药药理作用。

5.1 抗炎作用中药中的一些成分具有抗炎作用,可以抑制炎症反应,减轻炎症症状。

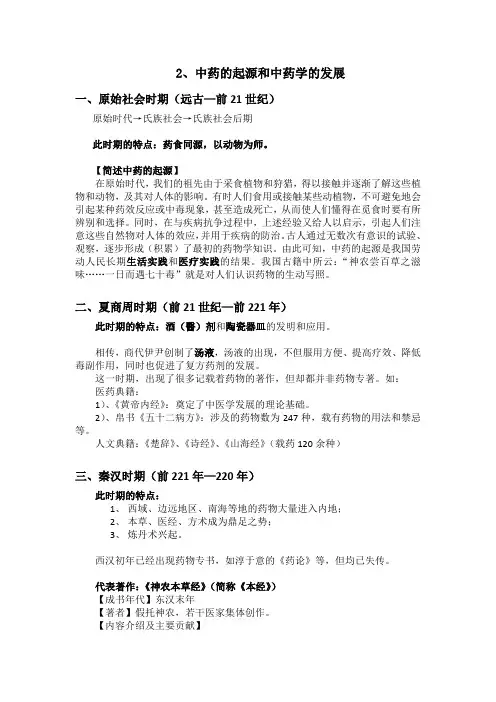

2、中药的起源和中药学的发展一、原始社会时期(远古—前21世纪)原始时代→氏族社会→氏族社会后期此时期的特点:药食同源,以动物为师。

【简述中药的起源】在原始时代,我们的祖先由于采食植物和狩猎,得以接触并逐渐了解这些植物和动物,及其对人体的影响。

有时人们食用或接触某些动植物,不可避免地会引起某种药效反应或中毒现象,甚至造成死亡,从而使人们懂得在觅食时要有所辨别和选择。

同时,在与疾病抗争过程中,上述经验又给人以启示,引起人们注意这些自然物对人体的效应,并用于疾病的防治。

古人通过无数次有意识的试验、观察,逐步形成(积累)了最初的药物学知识。

由此可知,中药的起源是我国劳动人民长期生活实践和医疗实践的结果。

我国古籍中所云:“神农尝百草之滋味……一日而遇七十毒”就是对人们认识药物的生动写照。

二、夏商周时期(前21世纪—前221年)此时期的特点:酒(醫)剂和陶瓷器皿的发明和应用。

相传,商代伊尹创制了汤液,汤液的出现,不但服用方便、提高疗效、降低毒副作用,同时也促进了复方药剂的发展。

这一时期,出现了很多记载着药物的著作,但却都并非药物专著。

如:医药典籍:1)、《黄帝内经》:奠定了中医学发展的理论基础。

2)、帛书《五十二病方》:涉及的药物数为247种,载有药物的用法和禁忌等。

人文典籍:《楚辞》、《诗经》、《山海经》(载药120余种)三、秦汉时期(前221年—220年)此时期的特点:1、西域、边远地区、南海等地的药物大量进入内地;2、本草、医经、方术成为鼎足之势;3、炼丹术兴起。

西汉初年已经出现药物专书,如淳于意的《药论》等,但均已失传。

代表著作:《神农本草经》(简称《本经》)【成书年代】东汉末年【著者】假托神农,若干医家集体创作。

【内容介绍及主要贡献】1、载药365种。

2、按药物的功效的不同,分为上、中、下三品。

3、是我国现存最早的药学(本草)专著。

4、论述了中药的基本理论,积累了丰富的药学知识和经验。

5、被奉为四大经典之一。

中药学的定义中药学是一门研究中药的来源、性质、制剂、应用以及药物学与临床药学等相关问题的科学。

它是中医药学科体系中的核心学科之一,通过对中药的研究,探索中药以及中药组方的药理学、药物代谢、药物动力学等方面的特点和作用机制,为中医药在临床应用中提供理论基础和科学依据。

一、中药学的起源与发展中药学的起源可以追溯到古代中国的中医药学。

数千年来,中医药学积累了丰富的理论和实践经验,形成了独特的中药体系。

早期的中药学主要是通过对中草药的采集、鉴定和使用进行总结,比如《神农本草经》等古籍。

随着科技的发展和现代化的需求,中药学逐渐形成了自己的学科体系,并与现代化的科学研究方法相结合。

现代中药学的研究领域不仅涉及中草药的来源和化学成分分析,还包括中药的制剂技术、药物代谢和药理学等方面的研究。

二、中药学的研究内容1. 中药来源与鉴定中药学的一个重要研究内容是对中草药的来源和质量的鉴定。

通过对中草药的采集、鉴别、贮存和加工等环节的研究,可以确保中药的质量和有效性。

同时,研究中草药的生长环境、生长习性和药材形态等方面的知识,也有助于保护和合理利用中草药资源。

2. 中药化学与药物分析中药的复杂化学成分是中药学研究的重点之一。

通过对中药中各种化学成分的分离、鉴定和结构解析等研究,可以探索中药的药理活性和作用机制。

此外,药物分析方法的研究也是中药学的重要内容,用于检测中药有效成分的含量和质量。

3. 中药的制剂技术中药制剂技术是指将中草药进行加工和配伍,制成满足特定临床需求的制剂形式。

中药制剂技术的研究包括中药制剂的制备工艺、炮制方法和贮存条件等方面的研究。

通过研究制剂技术,可以提高中药的稳定性、可溶性和生物利用度,提高中药的临床疗效。

4. 中药药理学与药效评价中药药理学研究中药对人体的药理作用和机制,以及中药的药效评价。

通过对中药的体内外药效学研究,可以揭示中药的药效物质和作用机制,为中药的合理应用提供科学依据。

5. 中药临床应用中药学的最终目标是将中药应用于临床医学,为人类健康服务。

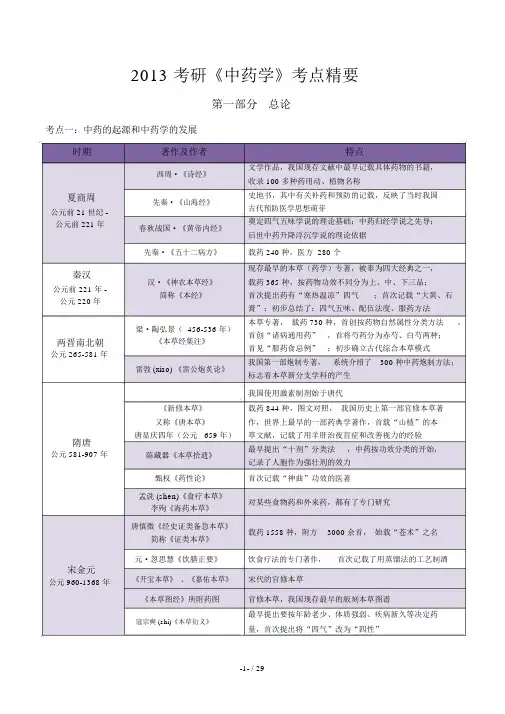

2013 考研《中药学》考点精要第一部分总论考点一:中药的起源和中药学的发展时期夏商周公元前 21 世纪 - 公元前 221 年秦汉公元前 221 年 -公元 220 年两晋南北朝公元 265-581 年隋唐公元 581-907 年宋金元公元 960-1368 年著作及作者特点西周·《诗经》文学作品,我国现存文献中最早记载具体药物的书籍,收录 100 多种药用动、植物名称先秦·《山海经》史地书,其中有关补药和预防的记载,反映了当时我国古代预防医学思想萌芽春秋战国·《黄帝内经》奠定四气五味学说的理论基础;中药归经学说之先导;后世中药升降浮沉学说的理论依据先秦·《五十二病方》载药 240 种,医方 280 个现存最早的本草(药学)专著,被奉为四大经典之一,汉·《神农本草经》载药 365 种,按药物功效不同分为上、中、下三品;简称《本经》首次提出药有“寒热温凉”四气;首次记载“大黄、石膏”;初步总结了:四气五味、配伍法度、服药方法梁·陶弘景( 456-536 年)本草专著,载药 730 种,首创按药物自然属性分类方法,首创“诸病通用药” ,首将芍药分为赤芍、白芍两种;《本草经集注》首见“服药食忌例” ;初步确立古代综合本草模式雷敩 (xiao) 《雷公炮炙论》我国第一部炮制专著,系统介绍了300 种中药炮制方法;标志着本草新分支学科的产生我国使用激素制剂始于唐代《新修本草》载药 844 种,图文对照,我国历史上第一部官修本草著又称《唐本草》作,世界上最早的一部药典学著作,首载“山楂”的本唐显庆四年(公元 659 年)草文献,记载了用羊肝治夜盲症和改善视力的经验陈藏器《本草拾遗》最早提出“十剂”分类法,中药按功效分类的开始,记录了人胞作为强壮剂的效力甄权《药性论》首次记载“神曲”功效的医著孟诜 (shen)《食疗本草》对某些食物药和外来药,都有了专门研究李殉《海药本草》唐慎微《经史证类备急本草》载药 1558 种,附方3000 余首,始载“苍术”之名简称《证类本草》元·忽思慧《饮膳正要》饮食疗法的专门著作,首次记载了用蒸馏法的工艺制酒《开宝本草》、《嘉佑本草》宋代的官修本草《本草图经》所附药图官修本草,我国现存最早的版刻本草图谱最早提出要按年龄老少、体质强弱、疾病新久等决定药寇宗奭 (shi)《本草衍义》量,首次提出将“四气”改为“四性”时期著作及作者特点李时珍《本草纲目》载药 1892 种,附图 1160 幅,附方 11096 首,新增药 374公元 1578 年种,本书按药物自然属性分为16部 62类《本草品汇精要》附图 1300 幅,我古代(国封建社会)最后一部大型官修本草明代缪希雍《神农本草经疏》公元 1368-1644年缪希雍《炮炙大法》明代影响最大的炮制专著,“雷公炮制十七法”《白猿经》我国最早记载提炼制成乌头碱结晶的文献兰茂《滇南本草》我国现存内容最丰富的古代地方本草清代赵学敏《本草纲目拾遗》载药 921 种,新增 716 种(增收新药最多的本草文献),公元 1644-1911首载冬虫夏草、鸦胆子、太子参的本草文献年陈存仁《中国药学大辞典》全书 200 万字,收录词目 4300 条民国浙江兰溪中医学校张山雷编撰的《本草正义》影响较大上海中医专门学校秦伯未的《药物学》公元 1911-1949年中药学讲义浙江中医专门学校何廉臣的《实验药物学》天津国医函授学校胀锡纯的《药物讲义》考点二:中药的产地与采集1、道地药材:历史悠久、产地适宜、品种优良、产量宏丰、炮制考究、疗效突出、带有地域特点。

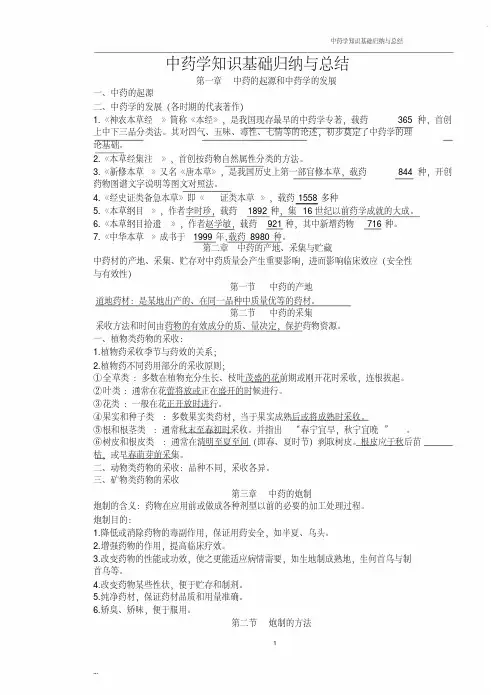

中药学知识基础归纳与总结中药学知识基础归纳与总结第一章中药的起源和中药学的发展一、中药的起源二、中药学的发展(各时期的代表著作)1.《神农本草经》简称《本经》,是我国现存最早的中药学专著,载药365 种,首创上中下三品分类法。

其对四气、五味、毒性、七情等的论述,初步奠定了中药学的理论基础。

2.《本草经集注》,首创按药物自然属性分类的方法。

3.《新修本草》又名《唐本草》,是我国历史上第一部官修本草,载药844 种,开创药物图谱文字说明等图文对照法。

4.《经史证类备急本草》即《证类本草》,载药1558 多种5.《本草纲目》,作者李时珍,载药1892 种,集16 世纪以前药学成就的大成。

6.《本草纲目拾遗》,作者赵学敏,载药921 种,其中新增药物716 种。

7.《中华本草》成书于1999 年,载药8980 种。

第二章中药的产地、采集与贮藏中药材的产地、采集、贮存对中药质量会产生重要影响,进而影响临床效应(安全性与有效性)第一节中药的产地道地药材:是某地出产的、在同一品种中质量优等的药材。

第二节中药的采集采收方法和时间由药物的有效成分的质、量决定,保护药物资源。

一、植物类药物的采收:1.植物药采收季节与药效的关系;2.植物药不同药用部分的采收原则;①全草类:多数在植物充分生长、枝叶茂盛的花前期或刚开花时采收,连根拔起。

②叶类:通常在花蕾将放或正在盛开的时候进行。

③花类:一般在花正开放时进行。

④果实和种子类:多数果实类药材,当于果实成熟后或将成熟时采收。

⑤根和根茎类:通常秋末至春初时采收。

并指出“春宁宜早,秋宁宜晚”。

⑥树皮和根皮类:通常在清明至夏至间(即春、夏时节)剥取树皮。

根皮应于秋后苗枯,或早春萌芽前采集。

二、动物类药物的采收:品种不同,采收各异。

三、矿物类药物的采收第三章中药的炮制炮制的含义:药物在应用前或做成各种剂型以前的必要的加工处理过程。

炮制目的:1.降低或消除药物的毒副作用,保证用药安全,如半夏、乌头。

第1篇随着现代医学的快速发展,人们对药物的需求日益增长。

在我国,中医药学源远流长,拥有丰富的药物资源和独特的治疗方法。

在阅读了大量的中药文献后,我深刻感受到了中医药的独特魅力和无穷潜力,以下是我的一些感悟和心得体会。

一、中药的起源与发展中药的起源可以追溯到远古时期,古人通过观察自然现象,发现了一些具有治疗作用的植物、动物和矿物。

经过长时间的积累和总结,逐渐形成了中药学。

在我国,中药学经历了数千年的发展,积累了丰富的临床经验和理论知识。

二、中药的特点与优势1. 多样性:中药种类繁多,包括植物药、动物药和矿物药等,可以满足不同疾病的治疗需求。

2. 整体性:中药治疗注重整体观念,强调辨证施治,根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。

3. 安全性:中药在长期临床实践中,积累了丰富的用药经验,毒副作用相对较小。

4. 治疗效果显著:中药在治疗多种疾病方面具有显著疗效,尤其在慢性病和疑难杂症的治疗中,具有独特的优势。

三、中药文献的价值与意义1. 理论指导:中药文献记载了丰富的中药学理论,为临床实践提供了重要的理论依据。

2. 经验传承:中药文献传承了前人的用药经验和治疗技巧,有助于提高后人的临床水平。

3. 创新源泉:中药文献为现代中药研究提供了丰富的素材,有助于推动中药学的发展。

4. 文化传承:中药文献是中华民族宝贵的文化遗产,对于弘扬民族精神、传承中医药文化具有重要意义。

四、中药文献的阅读方法1. 熟悉文献背景:在阅读中药文献前,首先要了解文献的作者、成书年代、版本等信息,以便更好地理解文献内容。

2. 关注文献内容:重点阅读文献中的中药学理论、临床经验、药效研究等内容。

3. 分析文献方法:学会运用归纳、演绎、比较等逻辑方法,对文献内容进行分析和总结。

4. 做好笔记:在阅读过程中,做好笔记,便于后续学习和研究。

五、中药文献的应用与实践1. 临床实践:将中药文献中的理论和方法应用于临床实践,提高治疗效果。

2. 教育教学:将中药文献作为教材,传授给学生,培养新一代中药学人才。