中药的起源和中药学的发展

- 格式:ppt

- 大小:8.14 MB

- 文档页数:80

中药学入门了解中药学的起源和发展中药学入门:了解中药学的起源和发展中药学作为一门独特的学科,旨在研究和应用中药的药理学、化学成分、药物制剂及其临床应用等方面的知识。

深入了解中药学的起源和发展对于理解中药的独特性以及其传统药用的历史背景具有重要意义。

本文将以中药学的起源、传承与发展为主线,向读者介绍中药学的基本概念和学科体系,并探讨其在现代医药领域的发展前景。

一、中药学的起源中药学的起源可以追溯到中国古代,其发展与中华民族的医药文化密切相关。

数千年来,中华民族积累了丰富的医药经验和草药应用知识,形成了中医药学的雏形。

最早的中药学著作可追溯到公元前三世纪的《黄帝内经》、《难经》等经典著作。

这些古籍对于草药的分类、功效以及用药原则等进行了系统总结,并为中药学的发展奠定了基础。

二、中药学的传承与发展1. 中药材的研究与开发中药学的核心内容之一是对中药材的研究与开发。

通过对中草药的采集、鉴定、加工和炮制等过程的探索,中药学家在几千年的实践中积累了大量的宝贵经验。

在现代,中药材的研究不仅依赖于传统的实地调查和实验观察,还借助了现代科技手段,如高效液相色谱、质谱分析等,以揭示中药材的化学成分和药理作用,为中药的开发和应用提供科学依据。

2. 中药制剂的研究与开发中药学还涉及中药制剂的研究与开发。

中药制剂是指通过特定的加工方法将中药材制成成剂或制剂,以便于患者使用和服用。

中药制剂的研究不仅关注药物的稳定性和药效,还注重减轻患者对苦味和其他不良反应的感受。

随着现代科学技术的发展,中药制剂的研究正在向更高效、更安全的方向发展,以满足不同人群的需求。

3. 中药学的应用与临床研究中药学的研究成果在临床实践中得到了广泛应用。

传统中药的有效成分和药理作用受到了现代医学界的重视和关注。

一方面,中药的疗效在一些慢性疾病和综合征的治疗中得以体现。

另一方面,对中药与西药的联合应用以及中药的临床研究也越来越多。

例如,在肿瘤的治疗中,中药可以辅助化疗和放疗,提高患者的生活质量。

2、中药的起源和中药学的发展一、原始社会时期(远古—前21世纪)原始时代→氏族社会→氏族社会后期此时期的特点:药食同源,以动物为师。

【简述中药的起源】在原始时代,我们的祖先由于采食植物和狩猎,得以接触并逐渐了解这些植物和动物,及其对人体的影响。

有时人们食用或接触某些动植物,不可避免地会引起某种药效反应或中毒现象,甚至造成死亡,从而使人们懂得在觅食时要有所辨别和选择。

同时,在与疾病抗争过程中,上述经验又给人以启示,引起人们注意这些自然物对人体的效应,并用于疾病的防治。

古人通过无数次有意识的试验、观察,逐步形成(积累)了最初的药物学知识。

由此可知,中药的起源是我国劳动人民长期生活实践和医疗实践的结果。

我国古籍中所云:“神农尝百草之滋味……一日而遇七十毒”就是对人们认识药物的生动写照。

二、夏商周时期(前21世纪—前221年)此时期的特点:酒(醫)剂和陶瓷器皿的发明和应用。

相传,商代伊尹创制了汤液,汤液的出现,不但服用方便、提高疗效、降低毒副作用,同时也促进了复方药剂的发展。

这一时期,出现了很多记载着药物的著作,但却都并非药物专著。

如:医药典籍:1)、《黄帝内经》:奠定了中医学发展的理论基础。

2)、帛书《五十二病方》:涉及的药物数为247种,载有药物的用法和禁忌等。

人文典籍:《楚辞》、《诗经》、《山海经》(载药120余种)三、秦汉时期(前221年—220年)此时期的特点:1、西域、边远地区、南海等地的药物大量进入内地;2、本草、医经、方术成为鼎足之势;3、炼丹术兴起。

西汉初年已经出现药物专书,如淳于意的《药论》等,但均已失传。

代表著作:《神农本草经》(简称《本经》)【成书年代】东汉末年【著者】假托神农,若干医家集体创作。

【内容介绍及主要贡献】1、载药365种。

2、按药物的功效的不同,分为上、中、下三品。

3、是我国现存最早的药学(本草)专著。

4、论述了中药的基本理论,积累了丰富的药学知识和经验。

5、被奉为四大经典之一。

![[课件]第一章 中药的起源和中药学的发展PPT](https://uimg.taocdn.com/eaa2b66433687e21ae45a915.webp)

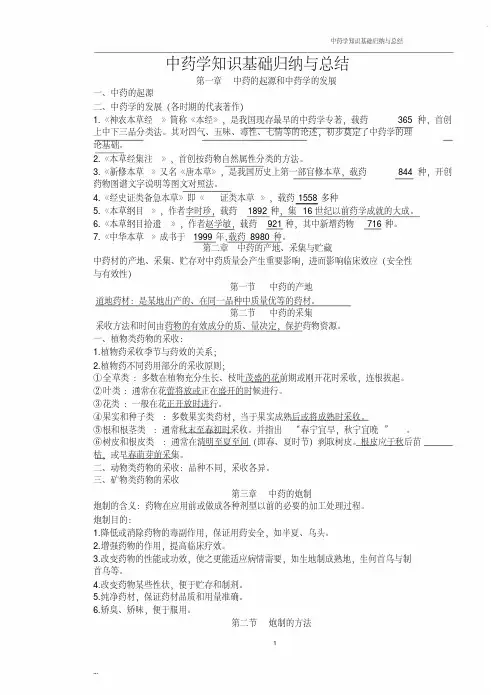

中药学知识基础归纳与总结中药学知识基础归纳与总结第一章中药的起源和中药学的发展一、中药的起源二、中药学的发展(各时期的代表著作)1.《神农本草经》简称《本经》,是我国现存最早的中药学专著,载药365 种,首创上中下三品分类法。

其对四气、五味、毒性、七情等的论述,初步奠定了中药学的理论基础。

2.《本草经集注》,首创按药物自然属性分类的方法。

3.《新修本草》又名《唐本草》,是我国历史上第一部官修本草,载药844 种,开创药物图谱文字说明等图文对照法。

4.《经史证类备急本草》即《证类本草》,载药1558 多种5.《本草纲目》,作者李时珍,载药1892 种,集16 世纪以前药学成就的大成。

6.《本草纲目拾遗》,作者赵学敏,载药921 种,其中新增药物716 种。

7.《中华本草》成书于1999 年,载药8980 种。

第二章中药的产地、采集与贮藏中药材的产地、采集、贮存对中药质量会产生重要影响,进而影响临床效应(安全性与有效性)第一节中药的产地道地药材:是某地出产的、在同一品种中质量优等的药材。

第二节中药的采集采收方法和时间由药物的有效成分的质、量决定,保护药物资源。

一、植物类药物的采收:1.植物药采收季节与药效的关系;2.植物药不同药用部分的采收原则;①全草类:多数在植物充分生长、枝叶茂盛的花前期或刚开花时采收,连根拔起。

②叶类:通常在花蕾将放或正在盛开的时候进行。

③花类:一般在花正开放时进行。

④果实和种子类:多数果实类药材,当于果实成熟后或将成熟时采收。

⑤根和根茎类:通常秋末至春初时采收。

并指出“春宁宜早,秋宁宜晚”。

⑥树皮和根皮类:通常在清明至夏至间(即春、夏时节)剥取树皮。

根皮应于秋后苗枯,或早春萌芽前采集。

二、动物类药物的采收:品种不同,采收各异。

三、矿物类药物的采收第三章中药的炮制炮制的含义:药物在应用前或做成各种剂型以前的必要的加工处理过程。

炮制目的:1.降低或消除药物的毒副作用,保证用药安全,如半夏、乌头。

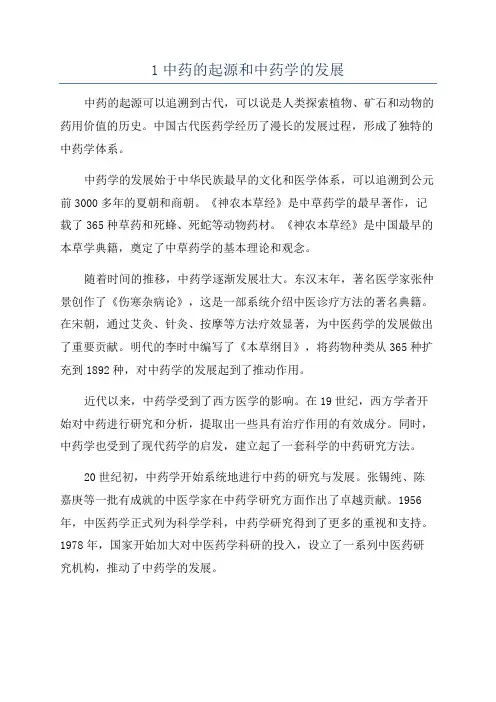

1中药的起源和中药学的发展中药的起源可以追溯到古代,可以说是人类探索植物、矿石和动物的药用价值的历史。

中国古代医药学经历了漫长的发展过程,形成了独特的中药学体系。

中药学的发展始于中华民族最早的文化和医学体系,可以追溯到公元前3000多年的夏朝和商朝。

《神农本草经》是中草药学的最早著作,记载了365种草药和死蜂、死蛇等动物药材。

《神农本草经》是中国最早的本草学典籍,奠定了中草药学的基本理论和观念。

随着时间的推移,中药学逐渐发展壮大。

东汉末年,著名医学家张仲景创作了《伤寒杂病论》,这是一部系统介绍中医诊疗方法的著名典籍。

在宋朝,通过艾灸、针灸、按摩等方法疗效显著,为中医药学的发展做出了重要贡献。

明代的李时中编写了《本草纲目》,将药物种类从365种扩充到1892种,对中药学的发展起到了推动作用。

近代以来,中药学受到了西方医学的影响。

在19世纪,西方学者开始对中药进行研究和分析,提取出一些具有治疗作用的有效成分。

同时,中药学也受到了现代药学的启发,建立起了一套科学的中药研究方法。

20世纪初,中药学开始系统地进行中药的研究与发展。

张锡纯、陈嘉庚等一批有成就的中医学家在中药学研究方面作出了卓越贡献。

1956年,中医药学正式列为科学学科,中药学研究得到了更多的重视和支持。

1978年,国家开始加大对中医药学科研的投入,设立了一系列中医药研究机构,推动了中药学的发展。

目前,中药学已经成为一个综合性的学科体系,涵盖了药物学、化学、生物学、药用植物学、药理学等多个学科。

中药学的研究方法也得到了不断的完善,包括提取技术、分离技术、鉴定技术等。

同时,现代科技的发展也为中药学提供了更多的研究手段和途径。

例如,通过分析中草药的化学成分,研究其药理作用和药效,可以开发出更安全、有效的中药制剂。

另外,分子生物学和基因工程技术的应用也为中药学的研究提供了新的思路和方法。

总的来说,中药学的发展经历了数千年的积累和演变,逐渐形成了独立完整的理论体系和研究方法。

中药的起源和中药学的发展随着人类文明的进步,医药知识得到了系统化的整理和传播。

在中国,最早的中药学著作可以追溯到《黄帝内经》和《神农本草经》。

这些经典著作详细介绍了中药的药性、功效和用法,标志着中药学作为一门学科的发展。

中药学的发展可以分为不同的阶段。

在古代,中药学主要以本草学为主,即对中药的分类、鉴别和用药进行系统的整理和研究。

《本草纲目》是明朝李时珍创作的一部集大成的中药学著作,对中药的分类方法、药物性能和用药指导起到了重要的影响。

近代以来,中药学经历了现代化的转型与发展。

在西方医学的影响下,中药学开始注重实证研究和临床验证。

各种科学技术的应用,如化学分析、药理学研究和临床试验等,推动着中药学的进一步发展。

同时,中药学也加强了与西医学科的交流与融合,形成了中西医结合的发展模式。

中药学家和西医学家的合作研究,使得中药学在疾病的防治和临床实践中发挥了重要作用。

例如,中药的抗肿瘤作用、调节免疫功能和心脑血管保健等方面的研究,为中药学在现代医学中的应用提供了依据。

虽然中药学在发展中面临着一些挑战和争议,如药材质量和标准化生产等问题,但是无可否认的是,中药学作为中国传统医学体系的重要组成部分,在维护人类健康和推动医学进步方面有着不可替代的作用。

未来,中药学的发展将继续与现代医学紧密结合,注重科学研究和技术创新,充分挖掘中药的潜力和优势。

同时,中药学也需要加强国际合作与交流,与其他国家的中医药学界共同推动中药学的发展。

总之,中药学的起源可以追溯到远古时代,经历了不同阶段的发展,形成了独特的学科体系和研究方法。

中药学的发展将继续推动中医药事业的发展,并为人类健康做出更大贡献。