掌握框架结构在竖向和水平荷载作用下的内力计算方法

- 格式:ppt

- 大小:1.95 MB

- 文档页数:63

水平荷载作用下框架内力的计算——D值法资料讲解D值法是一种常用于计算框架结构在水平荷载作用下的内力的方法。

下面是对D值法进行详细讲解的资料。

一、D值法的基本概念D值法是一种近似计算框架结构内力的方法,其基本思想是通过估算框架结构在水平荷载作用下的刚度来计算内力。

具体而言,D值法通过假设结构刚度的变化与结构的变形呈线性正比关系,将结构的刚度表示为一个D值,再通过对结构的初始刚度和变形的估计,计算出结构在水平荷载作用下的内力。

二、D值的计算步骤(一)计算结构的初始刚度1.根据结构的几何形状和材料特性,计算出结构在初始状态下的刚度矩阵。

2.对刚度矩阵进行变换,得到初始刚度矩阵。

(二)估算结构的变形1.假设结构受到线性弹性变形的影响。

2.估计结构的位移和转角。

(三)计算D值1.根据估算的位移和转角,计算出结构的变形矩阵。

2.根据初始刚度矩阵和变形矩阵,计算出结构的刚度矩阵。

3.将刚度矩阵转化为D值,即刚度指数。

(四)计算内力1.根据D值和水平荷载的大小,计算出结构的内力。

2.对结构的各个部位进行内力平衡计算,得到各个构件的内力。

三、D值法的优缺点D值法在计算框架结构内力时具有一定的优势和局限性。

(一)优点1.简洁易行:D值法不需要进行繁琐的矩阵计算,计算步骤相对简单。

2.适用范围广:D值法适用于一般的框架结构,包括多层和复杂形状的结构。

3.结果可靠:在合理的假设和估计前提下,D值法可以得到较为准确的内力计算结果。

(二)缺点1.假设过于理想化:D值法假设结构的变形与刚度呈线性正比关系,这在实际情况下不一定成立。

2.忽略非线性效应:D值法无法考虑结构中的非线性效应,如材料的非线性和连接件的滑动、屈曲等。

3.精度受限:由于D值法是一种近似计算方法,其精度相对有限,不适用于对结构内力要求较高的情况。

四、D值法的应用领域D值法在实际工程中被广泛应用,特别是在简化计算和快速评估结构内力的情况下。

1.结构抗震设计:D值法常用于抗震设计中,通过快速计算内力,进行结构的抗震性能评估。

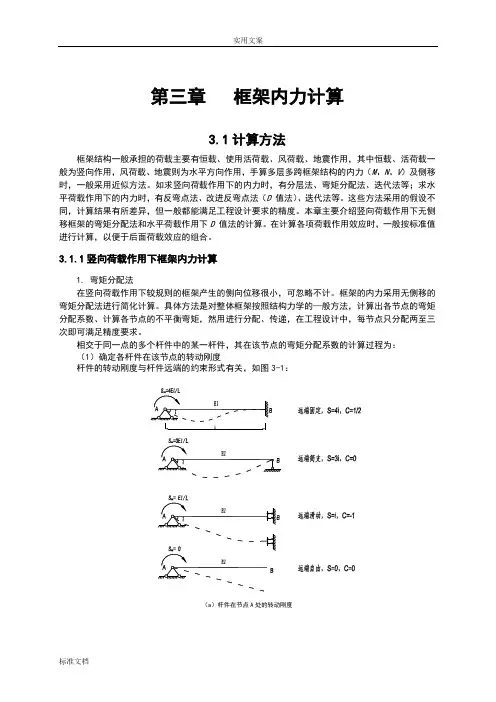

《高层建筑结构与抗震》辅导材料四框架结构内力与位移计算学习目标1、熟悉框架结构在竖向荷载和水平荷载作用下的弯矩图形、剪力图形和轴力图形;2、熟悉框架结构内力与位移计算的简化假定及计算简图的确定;3、掌握竖向荷载作用下框架内力的计算方法——分层法;4、掌握水平荷载作用下框架内力的计算方法——反弯点法和D值法,掌握框架结构的侧移计算方法。

学习重点1、竖向荷载作用下框架结构的内力计算;2、水平荷载作用下框架结构的内力及侧移计算。

框架在结构力学中称为刚架,刚架的内力和位移计算方法很多,可分为精确算法和近似算法。

精确法是采用较少的计算假定,较为接近实际情况地考虑建筑结构的内力、位移和外荷载的关系,一般需建立大型的代数方程组,并用电子计算机求解;近似算法对建筑结构引入较多的假定,进行简化计算。

由于近似计算简单、易于掌握,又能反映刚架受力和变形的基本特点,因此近似的计算方法仍为工程师们所常用。

本章内容主要介绍框架结构在荷载作用下内力与位移的近似计算方法。

其中分层法用于框架结构在竖向荷载作用下的内力计算,反弯点法和D值法用于框架结构在水平荷载作用下的内力计算。

既然是近似计算,就需要熟悉框架结构的计算简图和各种计算方法的简化假定。

一、框架结构计算简图的确定一般情况下,框架结构是一个空间受力体系,可以按照第四章所述的平面结构假定的简化原则,忽略结构纵向和横向之间的空间联系,忽略各构件的抗扭作用,将框架结构简化为沿横方向和纵方向的平面框架,承受竖向荷载和水平荷载,进行内力和位移计算。

结构设计时一般取中间有代表性的一榀横向框架进行分析,若作用于纵向框架上的荷载各不相同,则必要时应分别进行计算。

框架结构的节点一般总是三向受力的,但当按平面框架进行结构分析时,则节点也相应地简化。

在常见的现浇钢筋混凝土结构中,梁和柱内的纵向受力钢筋都将穿过节点或锚入节点区,这时节点应简化为刚接节点;对于现浇钢筋混凝土柱与基础的连接形式,一般也设计成固定支座,即为刚性连接。

第6章竖向荷载作用下框架结构的内力计算6.1计算单元的确定取7轴线横向框架进行计算,计算单元宽度为2.75m,如图6.1所示。

传给该框架的楼面荷载如图中的水平阴影线所示,计算单元范围内的其余楼面荷载则通过次梁和纵向框架梁以集中力的形式传给横向框架,作用于各节点上。

由于纵向框架的中心线与柱的中心线不重合,因此在框架节点上还作用有集中力矩。

图6.1 计算单元6.2 竖向荷载计算6.2.1恒荷计算1.1-5层荷载计算:梁自重:梁AB=2.1kN/m梁BD=2.1kN/m梁DE=2.1kN/m挑梁=0.525kN/m板传递给梁的梯形及三角形荷载:板AB(左)=3.742kN/m×1.35m=5.05kN/m板AB(右)=3.742kN/m×1.5m=5.61kN/m板BD(左)=3.742kN/m×1.95m=7.29kN/m板BD(右)=3.742kN/m×2.1m=7.85kN/m板DE(左)=3.742kN/m×1.35m=5.05kN/m板DE(右)=3.742kN/m×1.4m=5.24kN/m悬挑部分的板为单向板,所以直接传递给梁的恒荷载为零墙自重:墙AB =2.12×2.4=5.09kN/m墙BD =2.12×2.4=5.09kN/m墙DE =2.12×2.4=5.09kN/m墙悬挑=2.12×2.6=5.51kN/m恒载:梁自重+板传荷载+墙自重挑梁=梁自重+墙自重柱的集中力:A 3.740.50.5 2.71.350.531.5 2.850.525 2.375 2.6 2.8526.78kNP=⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=()++B 3.740.50.5 2.7 1.350.53 1.5 2.850.5250.5 3.743.150.750.50.5 1.95 1.950.5 2.1 3.9 2.12 2.6 2.8538.31k NP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() D 3.740.50.5 2.71.350.5 2.81.4 2.750.5250.5 3.743.150.750.50.5 1.951.950.5 2.1 3.5 2.12 2.6 2.7536.31kNP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() E 3.740.50.5 2.71.350.5 2.81.4 2.750.5250.5 3.740.65 5.52.375 2.6 2.8532.8kNP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯=()++E 0.5 3.740.65 5.5 2.750.525 2.375110.5kN P -=⨯⨯⨯⨯+⨯=+柱所受集中力产生的弯矩:A 26.78(0.450.2)/2 3.35kN m M =⨯-=⋅B 0kN m M =⋅D 36.31(0.450.2)/2 4.45kN m M =⨯-=⋅E 32.8(0.450.2)/2 4.1kN m M =⨯-=⋅ 2.6层荷载计算:梁自重:梁AB=2.1kN/m梁BD=2.1 kN/m 梁DE=2.1kN/m挑梁=0.525 kN/m板传递给梁的梯形及三角形荷载: 板AB (左)=3.742kN/m ×1.35m=5.05kN/m 板AB (右)=3.742kN/m ×1.5m=5.61kN/m 板BD (左)=3.742kN/m ×1.95m=7.29kN/m 板BD (右)=3.742kN/m ×2.1m=7.85kN/m 板DE (左)=3.742kN/m ×1.35m=5.05kN/m 板DE (右)=3.742kN/m ×1.4m=5.24kN/m 悬挑部分的板为单向板,所以直接传递给梁的恒荷载为零 墙自重: 墙AB =2.12×1.925=4.081kN/m墙BD =2.12×3.36=7.12kN/m 墙DE =2.12×1.725=3.657kN/m恒载:梁自重+板传荷载+墙自重挑梁=梁自重 柱的集中力 A 3.740.50.5 2.71.350.531.5 2.850.525 2.3750.6 2.8513.17kN P =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=()++ B 3.740.50.5 2.71.350.531.5 2.850.5250.5 3.74 3.150.750.50.51.951.950.5 2.1 3.922.6kN P =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() D 3.740.50.5 2.71.350.5 2.81.4 2.750.5250.5 3.74 3.150.750.50.51.951.950.5 2.1 3.521.15kN P =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() E 3.740.50.5 2.71.350.5 2.81.4 2.750.5250.5 3.740.65 5.5 2.375 0.6 2.8519.26 kNP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯=()++-E 0.5 3.740.65 5.5 2.750.5258.13kN P =⨯⨯⨯⨯=+柱所受集中力产生的弯矩:A 13.17(0.450.2)/2 1.65kN m M =⨯-=⋅B 0kN m M =⋅D 21.15(0.450.2)/2 2.64kN m M =⨯-=⋅E 19.26(0.450.2)/2 2.41kN m M =⨯-=⋅ 3.顶层荷载计算:梁自重:梁AB=2.35 kN/m 梁BD=2.35 kN/m 梁DE=2.35 kN/m板传递给梁的梯形及三角形荷载: 板AB (左)=5.192kN/m ×1.35m=7.01kN/m 板AB (右)=5.192kN/m ×1.5m=7.79kN/m 板BD (左)= 5.192kN/m ×1.95m=7.29kN/m 板BD (右)= 5.192kN/m ×2.1m=10.9kN/m 板DE (左)= 5.192kN/m ×1.35m=7.01kN/m 板DE (右)= 5.192kN/m ×1.4m=7.27kN/m 悬挑部分的板为单向板,所以直接传递给梁的恒荷载为零柱的集中力: A 5.190.50.5 2.71.350.531.5 2.850.5251.1212.24kN P =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯=()+ B 5.190.50.5 2.7 1.350.53 1.5 2.850.525 1.120.55.19 3.15 0.750.50.51.951.950.5 2.1 3.915.83kN P =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() D 5.190.50.5 2.71.350.5 2.81.4 2.750.5251.120.5 5.19 3.150.750.50.51.951.950.5 2.1 3.528.97kNP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() E 5.190.50.5 2.7 1.350.5 2.8 1.49.82k NP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯=()柱所受集中力产生的弯矩:A 12.24(0.450.2)/2 1.53kN m M =⨯-=⋅B 0kN m M =⋅ D 28.97(0.450.2)/2 3.62kN m M =⨯-=⋅ E 9.82(0.450.2)/2 1.23kN m M =⨯-=⋅6.2.2 活荷载计算活荷载作用下各层框架梁上活载为板传递给梁的荷载。