地形对重庆市土地利用动态变化影响分析

- 格式:pdf

- 大小:1.84 MB

- 文档页数:5

重庆自然地理条件一、地质情况1、概述重庆地区位于四川盆地东部,低山丘陵地形地貌特点突出,新构造活动较弱。

在大地构造位置上处于有着八九亿年固结历史较老的相对稳定的扬子准地台内。

在《中国地震动参数区划图》上,重庆主体位于地震峰值加速度0.05g分区内,对应的地震烈度相对较低,建筑抗震设防成本较低。

重庆市有着良好的地震活动环境和地震构造环境。

重庆区域内可能引起较大地震的主要是几条大的基底断裂,比如华蓥山基底断裂、方斗山基底断裂带、七曜山—金佛山基底断裂、彭水基底断裂、长寿—遵义基底断裂、黔江断裂带。

这几条断裂规模相对较大,长度多在200千米以上,深度多大于20千米,切割较深,对本区影响亦较大,但由于这些断裂带的最后活动时期相对较早,比较稳定,因此发生破坏性地震的时间间隔相对较长。

地表断层则主要分布在NE向和近NS向背斜的轴部,它们与背斜一起构成褶断带。

发育在背斜核部的盖层断裂一般断续延伸,其最后活动多在距今20万年之前,之后活动减弱。

统景发生的5.4级地震是有记载以来发生在这一类断层褶皱带上的最大地震。

一般来讲,具有一定规模的全新世活动断层具有发生7级或7级以上地震的背景,多年来的调查和研究表明,重庆境内的断裂多数为第四纪早中期活动断裂,迄今未发现有全新世活动断层存在,重庆境内发生7级地震的危险性是不存在的。

即将完成的《重庆市都市区活断层探测与地震危险性评价》项目的工作初步结果表明,重庆都市区范围内没有发现地震活断层,没有发现《建筑抗震设计规范》要求避让的活断层。

2、近百年地震活动概况重庆市属地震相对稳定的区域,1910年以来共发生ML1.0级以上地震5430次,其中ML2-2.9级1054次;ML3-3.9级地震115次;ML4-4.9级43次;ML≥5.0级地震5次;最大地震是1989年11月20日渝北统景5.4级。

从历史上中强地震的空间分布来看,地震多发生在二、三级构造单元的边界断裂带附近及其北东向背斜褶皱的轴部附近。

重庆2009年度土地利用变化情况分析报告1.简介本报告旨在分析重庆市2009年度土地利用变化情况,以期了解重庆市土地利用的现状和变化趋势,为土地资源管理和规划提供科学依据和参考。

2.数据来源本报告的数据来源于重庆市土地资源和规划部门的官方数据,采用统计分析和地理信息系统技术进行整理和分析。

3.土地利用类型及变化情况3.1 农用地3.1.1 农田面积3.1.2 农田质量3.1.3 农田利用方式变化情况3.2 建设用地3.2.1 城市建设用地3.2.1.1 城市建设用地总面积3.2.1.2 城市建设用地类型及分布情况3.2.1.3 城市建设用地扩张情况3.2.2 工业园区及经济开发区建设用地3.2.2.1 工业园区建设用地面积3.2.2.2 经济开发区建设用地面积3.2.2.3 工业园区和经济开发区建设用地发展情况3.3 交通运输用地3.3.1 高速公路用地3.3.2 铁路用地3.3.3 机场用地3.3.4 港口码头用地3.3.5 其他交通运输用地3.4 生态保护用地3.4.1 自然保护区面积3.4.2 森林保护区面积3.4.3 水源涵养区面积3.4.4 其他生态保护用地4.土地利用变化原因分析4.1 经济发展需求4.2 城市扩张和新区开发4.3 基础设施建设4.4 环境保护和生态建设5.土地利用变化对社会经济和生态环境的影响5.1 经济影响5.2 社会影响5.3 生态环境影响6.建议和措施6.1 合理规划土地利用6.2 加强土地利用监管6.3 提高土地资源利用效率6.4 促进生态环境保护附件:________本文档附带以下附件:________●重庆市2009年土地利用图●数据统计表格法律名词及注释:________1.土地资源管理法:________指《中华人民共和国土地资源管理法》。

2.城市规划法:________指《中华人民共和国城市规划法》。

3.生态环境保护法:________指《中华人民共和国生态环境保护法》。

重庆市地表起伏度及其对农业生产的影响分析杨吉;苏维词【摘要】The landform of Chongqing was complex and diverse , and relief degree of land surface was great in Chongqing.By researching and calculating of relief degree of land surface of each country of Chongqing ,it can in -depth understand the topographic relief .Digital elevation model with 30 m spatial resolution and projected coordina-teof WGS84_UTM was applied in this study.Relief degree of land surface of each country of Chongqing was calcu -lated by ArcGIS10.1.The indexes of agricultural production of each country of Chongqing from 2008 to 2013 were the basic data which originated from the statistical yearbook of Chongqing .The models between the indexes of agri -cultural production and relief degree of land surface of Chongqing were built up .The results showed that:1) West-ern Chongqing was more smooth than Central and Eastern Chongqing .The largest relief area of surface was in Chengkou, Wuxi and Wushan, and the flat area was in Rongchang , Tongnan and Dazu.2) Based on the statistical analysisof 31 counties of Chongqing, the grain yield reduced 0.37 t/hm 2 , and the proportion of expenditure for ag-riculture, forestry and water conservancy in total expenditure increased by 1.1%, when the relief degree of land surface increase 0.1.3) The relief degree of land surface had the greatest influence on the proportion of sown area of the crops, and the determination coefficient (R 2 ) was0.8859.4)Agricultural input increased with the increase of relief degree ofland surface when agricultural output was constant .The exponential model (input -output ratio agriculture)between relief degree of land surface and aggregative indicator can be established with the determination coefficient (R 2 ) of 0.8296.%重庆地貌复杂多样,地表起伏度大,通过对重庆各区县地表起伏度研究和计算,可定量了解重庆山水起伏骨架指数。

浅析重庆市水土保持的现状分析及对策摘要:我国是一个多山国家,水土流失极其严重,保护水土资源是我国的一项基本国策。

重庆是我国严重水土流失的地区之一,本文从地貌、气候、植被、不合理的土地利用方式、工程与城市建设等方面探讨了重庆市水土流失的原因,提出了防治水土流失和加强水土保持建设的对策和建议。

关键词:水土流失;影响因素;水土保持;对策重庆的土地总面积有8.24万km²,是我国面积最大、人口最多的直辖市,其资源丰富,经济辐射范围辽阔,是西部地区经济发展的中心之一,担负着带动和促进西南地区经济和社会发展的重任。

然而,相对落后的经济和社会发展水平及脆弱的生态环境与其在西部经济和社会发展中的地位不相适应。

重庆市水土流失严重,近年来虽然采取了一系列水土保持措施,加大了生态环境建设投资,但水土流失仍呈恶化趋势,水土流失已成为严重制约其经济和社会发展的因素之一。

1 重庆市水土流失状况根据水利部水土保持监测中心制定的全国第二次土壤侵蚀遥感调查土壤侵蚀分级标准(SL19096),按照土壤侵蚀模数和坡度、植被覆盖率等其它相关指标,将水土流失程度划分为微度、轻度、中度、强度、极强度和剧烈侵蚀 6 个级别,通常把轻度以上土壤侵蚀面积看作该区域水土流失总面积。

重庆市水土流失分布范围广,强度大,据调查结果显示,全市总水土流失面积为52 039.53 km²,占土地总面积的63.15%,平均土壤侵蚀模数为 3 548.18 t / a•km²,每年的土壤侵蚀总量达1.85 亿t。

其中中度以上水土流失面积为39 021.97 km²,占全市总面积的47.36%,占水土流失面积的75%;强度、极强度和剧烈侵蚀的面积之和为13 777.88 km²,占总面积的16.72%,占水土流失面积的26.48%。

也就是说,全市近1 / 2 面积上存在中度以上土壤侵蚀,强度以上水土流失面积超过总流失面积的1 / 4,可见水土流失的严重程度。

区域土地利用动态变化及影响因素分析近年来,全球范围内的土地利用动态变化成为了人们关注的热点之一。

区域土地利用动态变化对于可持续发展和生态环境保护具有重要影响。

因此,深入分析区域土地利用动态变化及其影响因素成为了当今研究的重要课题。

土地利用动态变化是指一定区域内土地利用类型及其空间分布的变化。

土地利用类型的改变会直接影响土地的功能和价值,进而对区域的经济、社会和生态造成影响。

首先,区域土地利用动态变化的一个重要特征是城市化的快速发展。

经济的快速发展和城市人口的增加导致了城市用地迅速扩张。

大量土地被用于建设住宅、商业区和工业区,造成了农用地的减少和土地生态系统的破坏。

城市化的快速发展对环境产生了巨大的压力,如水资源短缺、水土流失和生态系统崩溃等问题。

其次,农业发展对区域土地利用动态变化的影响也十分显著。

随着种植业的机械化和化肥农药的广泛使用,农业用地的扩大和粮食生产的增加成为现实。

然而,过度的农业开发也带来了一系列问题,如土壤质量下降、水污染和生物多样性的丧失。

此外,农村劳动力转移进城导致大量农田荒芜,加剧了土地资源的浪费和不合理利用。

第三,工业化和交通网络的发展也对区域土地利用动态变化产生了直接影响。

工业用地的扩张和交通网络的建设促进了城市的发展,同时也使得大量土地被占用。

据统计,市区用地和交通设施占用了大约25%的土地面积。

与此同时,工业活动还会产生大量污染物,对土壤环境造成破坏,进而影响了农业生产和生态保护。

此外,政策和规划对区域土地利用动态变化的影响不可忽视。

政府的土地利用政策和规划直接影响到土地的开发和利用。

各级政府通过土地用途管制、用地审批和土地市场调控等手段,实现对土地利用的调控。

政策的科学性和有效性直接决定了土地利用的合理性和可持续性。

综上所述,区域土地利用动态变化受到多重因素的影响。

城市化、农业发展、工业化和交通网络的发展以及政策和规划的作用都对土地利用产生了重要影响。

为了实现可持续发展和生态环境保护,需要加强区域土地利用规划和管理,优化土地利用结构,保护和修复生态系统,提高土地利用的科学性和可持续性。

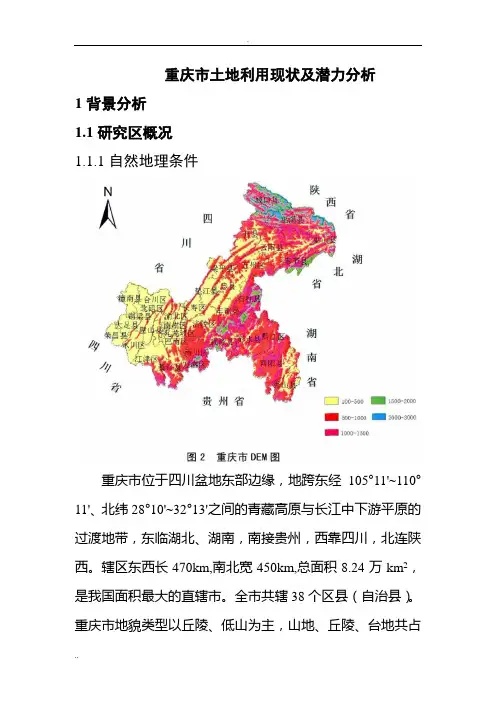

重庆市土地利用现状及潜力分析1背景分析1.1研究区概况1.1.1自然地理条件重庆市位于四川盆地东部边缘,地跨东经105°11'~110°11'、北纬28°10'~32°13'之间的青藏高原与长江中下游平原的过渡地带,东临湖北、湖南,南接贵州,西靠四川,北连陕西。

辖区东西长470km,南北宽450km,总面积8.24万km2,是我国面积最大的直辖市。

全市共辖38个区县(自治县)。

重庆市地貌类型以丘陵、低山为主,山地、丘陵、台地共占幅员面积的97. 58%左右,平坝占2.42%。

全市地势由南北向长江河谷逐级降低,西北部和中部以丘陵、低山为主,东南部靠大巴山和武陵山两座山脉(如图2)。

重庆市主要河流有长江、嘉陵江、乌江、綦江、大宁河等。

全市气候类型属中亚热带湿润季风气候区,夏热冬暖,光热同季,无霜期长,雨量充沛,年平均气温16~18°C,年总降雨量1000~1350mm,降水多集中在5~9月,占全年总降水量的70%左右,年平均相对湿度多在70%~80%,在全国属高湿区,年日照时数1000~1400h,日照百分率仅为25%~35%,是全国年日照最少的地区之一。

土壤类型主要包括水稻土、紫色土、黄壤、石灰岩土、新积土、黄棕壤、棕壤、山地草甸土、黄褐土、粗骨土10个大类。

1.1.2社会经济条件2010年,重庆市常住人口2884.62万,其中城镇人口1529.55万,农村人口1355.07万,城镇化率53.00%。

全市2010年实现地区生产总值7925.58亿元,三次产业增加值分别为685.38亿元、4359.12亿元、2881.08亿元,产业结构比值为8.65:55.00:36.35。

重庆市全年固定资产投资总额6934.80亿元,社会消费品零售总额2878亿元。

城镇居民人均可支配收入17532.43元,农村居民人均纯收入5276.66元。

高考地理提纲知识点重庆重庆作为中国的一个直辖市,地理位置十分特殊且独特。

本文将从地理方面,阐述重庆的地理特点和重要知识点。

首先,我们来看一下重庆的地理位置。

重庆市位于中国的西南部,四川盆地东部的上游地区,属于长江中下游地区。

重庆东临湖北省,西界四川省,南接贵州省,北部与陕西省相连,地理位置十分重要。

重庆市的地理特点主要体现在以下几个方面。

第一,重庆地势复杂。

由于地处长江上游腾龙岭向东的山区,重庆市的地势起伏较大,呈现出多山、多丘陵的地貌特点。

重庆境内的山脉有南岳山脉、武陵山脉、巫山山系等。

这些山脉交错交织,形成了一幅幅壮丽的自然景观,也为重庆市的旅游业发展提供了得天独厚的条件。

第二,重庆拥有丰富的水资源。

重庆市地处长江中游,是万里长江的重要组成部分。

重庆有两条重要的支流穿城而过,分别是嘉陵江和渝水。

此外,重庆境内还有许多湖泊和水库,如重庆大足湖、歌乐山水库等。

这些水资源丰富,为重庆市的发展提供了强大的动力,也为人民生活和工业生产带来了巨大的便利。

第三,重庆是一个重要的交通枢纽。

重庆市作为长江经济带的重要节点,交通发达。

重庆是中国内陆最大的港口城市之一,长江的重要航运枢纽。

此外,重庆还是中国西南地区重要的中转站,连接着中国的西部和东部地区。

重庆铁路网和公路网的发展也十分完善,使得重庆成为了一个交通发达、便利的城市。

除了以上的地理特点之外,重庆还有一些重要的知识点。

首先是重庆的气候特点。

重庆位于亚热带湿润气候区,气候温暖潮湿,四季分明。

夏季炎热多雨,冬季寒冷适中,年平均温度在16~18℃左右。

重庆的气候条件适宜农业发展,尤其是水果和茶叶的种植。

其次是重庆的资源分布。

重庆拥有丰富的矿产资源和水力资源。

重庆境内的礦藏种类繁多,包括煤炭、铁矿、钨矿等,资源储量丰富。

此外,由于重庆地势复杂,河流众多,重庆市的水力资源也相当丰富。

这些资源的发掘和利用,为重庆的经济发展提供了强大的动力。

最后是重庆的城市规划与发展。

精品文档重庆市 2006年度土地利用变化情况分析报告根据国土资源部《关于开展2006 年度土地变更调查工作的通知》(国土资发〔2006〕200号)文件要求,我市于9 月召开了全市2006 年度土地变更调查工作部署暨培训会,对相关技术人员进行了培训和技术指导,并组织人员赴各区县(自治县、市)进行检查、督促,圆满完成了全市2006 年度土地变更调查工作。

现将今年土地利用变化情况分析如下。

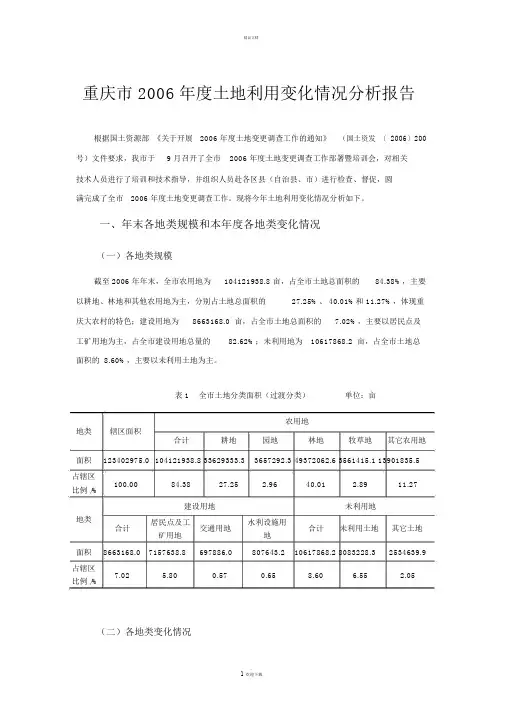

一、年末各地类规模和本年度各地类变化情况(一)各地类规模截至 2006 年年末,全市农用地为104121938.8 亩,占全市土地总面积的84.38%,主要以耕地、林地和其他农用地为主,分别占土地总面积的27.25%、 40.01%和 11.27%,体现重庆大农村的特色;建设用地为8663168.0 亩,占全市土地总面积的7.02%,主要以居民点及工矿用地为主,占全市建设用地总量的82.62%;未利用地为10617868.2 亩,占全市土地总面积的 8.60%,主要以未利用土地为主。

表 1全市土地分类面积(过渡分类)单位:亩农用地地类辖区面积合计耕地园地林地牧草地其它农用地面积123402975.010*******.8 33629333.33657292.349372062.6 3561415.1 13901835.5占辖区100.0084.3827.25 2.9640.01 2.8911.27比例 /%建设用地未利用地地类居民点及工水利设施用合计交通用地合计未利用土地其它土地矿用地地面积8663168.07157638.8697886.0807643.210617868.2 8083228.32534639.9占辖区7.02 5.800.570.658.60 6.55 2.05比例 /%(二)各地类变化情况2006 年度重庆市土地利用变化总量为1036091.1 亩,主要体现在建设用地和未利用地的变化,农用地主要反映在内部结构的调整。

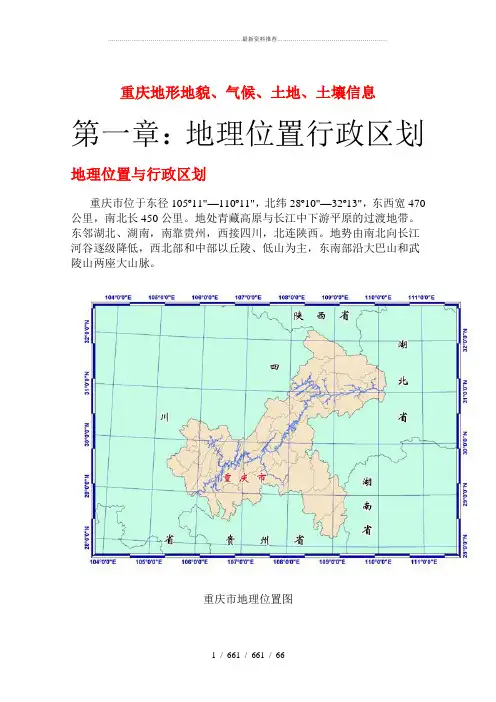

重庆地形地貌、气候、土地、土壤信息第一章:地理位置行政区划地理位置与行政区划重庆市位于东径105º11"—110º11",北纬28º10"—32º13",东西宽470公里,南北长450公里。

地处青藏高原与长江中下游平原的过渡地带。

东邻湖北、湖南,南靠贵州,西接四川,北连陕西。

地势由南北向长江河谷逐级降低,西北部和中部以丘陵、低山为主,东南部沿大巴山和武陵山两座大山脉。

重庆市地理位置图1997年3月建立直辖市后,重庆市所属区、县(市)为40个。

即:渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、万盛区、双桥区、渝北区、巴南区、江津市、合川市、长寿区、綦江县、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、万州区、开县、忠县、梁平县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县、涪陵区、南川市、垫江县、武隆县、丰都县、黔江区、石柱县、酉阳县、秀山县。

重庆市行政区划图第二章:地形地貌地形地貌重庆地处四川盆地东南丘陵山地区,市域内存在各个构造体系:新华夏构造体系的渝东南川鄂湘黔隆褶带,渝西川中褶带,渝中川东褶带,经向构造的渝南川黔南北构造带和渝东北大巴山弧形褶皱断裂带等。

重庆市三维地貌图各构造体系不同的岩层组合,差异性很大的构造特征和发生、发育规律,塑造了复杂多样的地形地貌形态。

其特征:(1)地势起伏大,层状地貌明显。

全市最低点在巫山县碚石村鱼溪口,海拨73.1m;最高点为巫溪、巫山和湖北神农三县交界的阴条岭,海拨2797m,相对高差2723.9m。

东部、东南部和南部地势高,多在海拨1500m 以上;西部地势低,大多为党委书记拨300—400m的丘陵。

(2)地貌造型各样,以山地、丘陵为主。

全市地貌类型分中山、低山、高丘陵、中丘陵、低丘陵、缓丘陵、台地、平坝等8大类,其中山地(中山和低山)面积62413.24平方公里,占幅员面积75.8%;丘陵面积近14985.76平方公里,占18.2%;平地2964.22平方公里,占3.6%;平坝面积1976.14平方公里,占2.4%。

案例:重庆市九龙坡区土地利用现状分析(一)土地资源现状分析1.土地利用结构现状根据九龙坡区2003年土地利用现状变更统计,全区土地总面积647789.5亩,人均土地面积0.72亩,人口密度每平方公里2093人。

在土地总面积中农业用地455122.6亩,占土地总面积的70.25%;建设用地175535.3亩,占土地总面积的27.10%;未利用地177131.6亩,占土地总面积的2.65%。

土地利用的基本构成见表1。

表1 九龙坡区土地利用现状表(2003年)单位:亩2.建设用地结构2003年九龙坡区建设用地总面积175535.3亩,占土地总面积的27.10%。

其中城镇用地(城市、镇)74915.4亩,占土地总面积的11.56%,人均城镇用地67.84平方米;农村居民点用地50777.4亩,占土地总面积的7.84%,人均农村居民点用地142.29米;独立工矿用地33781.05亩,占土地总面积的5.21%;交通用地10713.2亩,占土地总面积的1.65%;水利设施用地面积2299.5亩,占土地总面积的1.31%。

居民点工矿用地是建设用地的主要用地方式。

3.农业用地结构2003年九龙坡区农业用地总面积455122.6亩,占土地总面积的70.25%,人均农用地面积0.5亩。

其中耕地257367.6亩,占土地总面积的39.73%,人均耕地0.29亩;林地面积62305.7亩,园地面积47347.1亩,牧草地面积348.1亩,其他用地87854.1亩,分别占土地总面积的7.31%、9.62%、0.03%和13.56%,耕地是农业用地的主要用地方式。

4.未利用地结构2003年九龙坡区未利用地总面积17131.6亩,占土地总面积的2.65%。

其中未利用土地958.9亩,占土地总面积的0.15%;其它未利用土地面积16172.7亩,占土地总面积的2.50%,这类土地主要为水面,滩涂和苇地。

由此看出,本区土地后备资源十分有限。

基于GIS的重庆市县域土地利用变化研究——以万州区为例作者:朱小龙,杨华来源:《旅游纵览·行业版》 2016年第4期朱小龙杨华万州区位于长江中上游三峡库区腹心,承载着三峡库区生态环境保护和移民安稳致富的双重使命。

本文依据万州区土地变更调查资料,在GIS技术的支持下,结合万州区自身的区位和地貌特征,对万州区2009-2013年间土地利用变化特征进行追踪与研究。

结果表明:研究区土地利用结构相对稳定,土地利用综合程度处于中等水平,耕地、林地为区域主要的土地利用类型;单一土地利用动态度变化各有不同,其中建设用地面积增长较为明显,林地和耕地的面积有所减少。

本文旨为万州区土地资源的合理开发利用提供理论依据和数据支持。

一、引言土地利用反映了人与自然界相互影响与相互作用最直接和最密切的关系,土地利用的方式及其变化是一个相当复杂的过程,每一次转变都将产生一系列资源、环境和社会经济问题。

进入20世纪以来,随着社会经济的发展、科学技术水平的提高以及人口的增加,土地利用变化的速度与强度显著增长,人地关系日益为人们所重视,土地利用问题也成了国内外学术界研究的重要课题。

万州区位于三峡库区核心区,是重庆市人口最多、城市体量最大、管理单元最多的区县,也是西南诸省市中极为重要的一部分。

本文依据万州区2009年、2013年两期土地变更调查成果数据,在GIS技术支持下,分析万州区土地利用及其变化特征,以期为保障万州区土地资源及其安全利用,制定地方经济发展与生态环境保护政策提供科学依据与参考。

二、研究区概况万州区地处重庆市东北部,三峡库区腹地,全区幅员面积3457Km2,辖52个乡镇街道,总人口(2014年常住户籍)175.35万人,城市建成区面积57.60Km2,城镇化率59.50%。

该区日照充足,雨量充沛,四季分明,属亚热带东南季风气候区;境内多年平均年日照时数1484.4h,多年平均降水1243mm,多年平均气温17.7℃;地形以丘陵、低山为主,地势南北高、中间低;境内河流纵横,高低悬殊,落差大,且呈枝状分布,均属长江水系。

自然环境对土地利用的影响分析随着人口的增长和城市化的加速推进,土地利用已成为一个重要的问题,而自然环境对土地利用产生重大影响。

本文将分析自然环境对土地利用的影响,并探讨其潜在影响。

首先,自然环境的地形地貌对土地利用起到决定性的影响。

不同的地形地貌条件会对土地的适宜利用方式产生显著影响。

比如,山地地形通常不适宜农业生产,但却适宜开展旅游业和水利工程,因此,山地地区常常会被开发用于发展旅游、水库建设等经济活动。

相反,在平原地区,由于地势平坦,土壤肥沃,容易进行大规模的农业生产,因此,农业会成为这些地区的主要土地利用方式。

此外,自然环境中的气候条件也是影响土地利用的重要因素。

不同的气候条件对不同植物的生长和作物的种植有着直接的影响。

以农业为例,种植某些作物需要特定的气候条件,如温度、降水等。

并且气候条件也对畜牧业和渔业等领域有重要影响。

因此,在不同的气候区域,人们会根据气候条件选择适合的土地利用方式,从而发展特色产业,提高土地利用效益。

再者,自然环境中的水资源状况对土地利用也有重要影响。

水资源在农业、工业和城市用水中都起着不可替代的作用。

在干旱地区,水资源稀缺,农业生产和人们的日常生活都会受到限制。

因此,这些地区的土地利用方式通常会以节水农业或者旅游业为主,以有效利用有限的水资源。

在水资源丰富的地区,农业发展会更为繁荣,同时也会带动工业和城市的发展。

最后,自然环境中的生物多样性对土地利用也产生了深远的影响。

生物多样性保护是当今国际社会的共同责任,而其背后的土地利用选择也是至关重要的。

很多地区拥有丰富的生物多样性资源,如热带雨林、湿地、珊瑚礁等,这些地区的合理开发和利用对于保护生物多样性具有重要意义。

因此,在这些区域,土地利用应以生物多样性保护为重,避免过度开发和破坏。

综上所述,自然环境对土地利用具有重要影响。

地形地貌、气候条件、水资源和生物多样性等环境因素,都会在一定程度上决定土地利用方式。

人们应在合理利用土地的同时,充分考虑自然环境的影响,推动可持续的土地利用方式,为未来的可持续发展奠定基础。

土地资源可持续利用评价研究——以三峡库区忠县为例土地资源可持续利用评价研究——以三峡库区忠县为例引言:土地资源是人类社会发展的基础和支撑,对于保障人民生存和提高生活质量具有重要意义。

然而,随着社会经济的快速发展和人口的增长,土地资源利用面临着许多挑战。

为了保证土地资源的可持续利用,评价土地资源的状况和制定有效的管理措施显得尤为重要。

本研究将以中国三峡库区忠县为例,探讨土地资源的可持续利用评价研究。

一、地理背景:三峡库区忠县三峡库区忠县位于中国重庆市东北部,地处瞿塘峡上半段,总面积为1693.67平方公里。

忠县地势起伏,地形多山丘,是一个典型的丘陵地区。

该县属亚热带湿润季风气候,年平均气温17.8℃,年平均降水量为1036.6毫米。

二、土地资源现状分析1.农用地资源:忠县土地以耕地为主,农田面积占总土地面积的80%以上。

由于地形复杂,忠县土地资源利用率较低,农业生产受到一定限制。

2.建设用地资源:忠县重点开发了城镇建设用地,随着城市化进程的加速,建设用地需求不断增加,给土地资源利用带来压力。

3.森林资源:忠县森林覆盖率较高,但森林资源利用存在浪费和不合理利用现象。

4.水资源:三峡库区以水资源丰富著称,忠县地处库区上游,水资源利用是当地的优势。

三、土地资源可持续利用评价指标体系1.土地利用类型与结构指标:包括耕地、建设用地、林地等各类土地的面积和比例。

2.土地利用效益指标:反映土地利用带来的经济效益。

3.土地资源保护指标:评估土地的保护状况,包括土壤水分保持和保持地表稳定的能力。

4.土地资源利用效率指标:反映土地利用的效率和可持续性。

5.土地资源可持续利用指标:综合评价土地资源的可持续利用程度。

四、土地资源可持续利用评价结果与对策建议1.土地资源评价结果:通过对土地资源的评价,发现忠县土地资源的可持续利用程度较低,存在利用不合理、浪费严重等问题。

2.加强耕地保护与农业现代化:加大耕地保护力度,提高土地利用效益,促进农业现代化。

重庆地貌地貌是构成自然环境的主导因素之一,是人类赖以生存、生产的基本条件。

地貌不仅影响着自然环境中水文、气候、土壤等要素的空间分布及演化,而且直接或间接地制约着社会和经济的发展。

地貌也是一项在可持续发展战略方针的指导下,协调环境、人口、资源关系的重大研究课题。

本章就重庆地区的地貌基本特征、成因及其发育史作扼要论述。

第一节地貌基本特征重庆市地处我国四川盆地东部,属我国陆地地势第二级阶梯。

东北部雄踞着大巴山地;东南部斜贯有巫山、大娄山等山脉;其西为红色方山丘陵;中部主要为低山与丘陵相间排列的平行岭谷类型组合。

综观全市地貌结构,有下列特征:一、地貌类型复杂多样,以山地为主从表3-1可知,重庆地貌形态类型可分为中山、低山、丘陵、台地、平原等五大类。

中山、低山面积达24136㎞2,占全市总面积的75.9%;丘陵面积为10426㎞2,占17%;平原面积仅1971㎞2,占2.39%,构成以山地为主的地貌形态类型组合特征。

表3—1重庆市地貌形态类型面积统计表类别平原缓丘低丘中丘高丘台地低山中山总计面积(㎞2) 1970.75 393.69 3735.21 4585.86 5839.86 2943.36 19876.17 4259.61 82334.93 百分比 2.39 0.09 4.53 5.56 7.09 3.57 24.14 51.72 100.00中山主要分布于重庆市的东北部和东南部,前者为由巴山、旗杆山、帽含山、天子山、墨紫山、龙池山、磨盘山、天池山等组成大巴山地,是重庆与陕西、湖北的界山;山脊线因受地质构造控制,由北西向逐渐转向近东西向呈弧形平行伸展;山岭海拔均在1500m以上,其中巫山县、巫溪县交界处的天池山主峰阴条山高达2793.8m,成为重庆市的最高山峰。

巫山、大娄山山系构成重庆市东南边缘山地,是重庆与鄂、湘、黔的界山,主要有方斗山、七曜山、巫山、普子山、八面山、金佛山等山脉,以金佛山风吹岭海拔2251m为最高,山脊线多呈北东—南北向伸延,其北穿越长江与大巴山地交汇于巫山县境内, 形成以巫山为扇顶,向西作扇形张开展布的地貌结构特征。