社会工作的理论

- 格式:ppt

- 大小:444.50 KB

- 文档页数:52

有关社会工作常用理论社会工作是指通过对于社会问题的关注和干预,帮助那些处于弱势和困难处境的人群,以提升其生活质量和获得更好的机会。

作为一门社会科学,社会工作往往需要依靠理论来进行分析和指导实践。

本文将对几种社会工作常用的理论加以介绍和分析。

一、社会系统理论社会系统理论是一个基于系统论的理论架构,它强调了社会系统内部部件之间的相互作用,以及与其外部环境的联系。

系统论主张整体性的思考方式,即整个社会应该被看做一个整体,这个整体受到多种要素的互动和影响,并会不断演化和变化。

社会工作实践中的一个典型应用场景是对于问题家庭的干预工作。

社会工作者可以通过系统性地分析这个家庭内部的各种因素和成员之间的关系,从而找到改善家庭情况的方法。

除此之外,社会系统理论还可以用于指导社会工作机构的规划和组织,例如为了让社区运行良好,我们可以考虑将社区成员分为不同的群体,并针对每个群体的需求制定不同的服务计划。

二、人类发展理论人类发展理论主张人的成长与环境之间存在相互作用的关系,人的发展是由个体的生物学结构、人际关系以及文化背景等因素共同组成的。

该理论强调人的成长是一个相互作用的过程,人们之间的互动与交流是个人成长和发展必不可少的因素。

在实践上,人类发展理论可以为社会工作的理念和方法提供支持。

例如,社会工作者可以在对于某个问题群体的干预时,将注意力集中在他们的核心需求、利益及资源上,同时了解这些群体的文化特征和社会关系,让个人群体的特点与服务和支持模型相对应,并且有助于提高社会工作干预的效果。

三、生态系统理论生态系统理论是一个基于环境的理论框架,它主张社会组织和环境严重影响着人们的行为。

生态系统理论将环境视为一个巨大的系统,其中各种因素相互渗透、相互影响。

social work的理念和方法提供支持。

例如,在对某个问题群体的干预时,社会工作者可以注意他们的核心需求、利益以及资源,同时了解这些群体的文化特征和社会关系,并让个人群体的特点与服务和支持模型相对应,这有助于提高社会工作干预的效果。

社会工作18种常用理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow’s hierarchyofneeds),亦称“基本需求层次理论”,就是行为科学得理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上得需求,安全上得需求,情感与归属得需求,尊重得需求,自我实现得需求。

另外两种需要:求知需要与审美需要。

这两种需要未被列入到她得需求层次排列中,她认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论得价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为就是探讨个人得认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为得影响。

按照班杜拉得观点,以往得学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为得制约作用。

她们通常就是用物理得方法对动物进行实验,并以此来建构她们得理论体系,这对于研究生活于社会之中得人得行为来说,似乎不具有科学得说服力。

由于人总就是生活在一定得社会条件下得,所以班杜拉主张要在自然得社会情境中而不就是在实验室里研究人得行为。

三、舒茨得人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要得三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本得需要,即包容需要、得支配需要与情感需要。

这三种基本得人际需要决定了个体在人际交往中所采用得行为,以及如何描述、解释与预测她人行为.三种基本需要得形成与个体得早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体.与她人建立并维持一种满意得相互关系得需要.四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在她得1909年出版得《社会组织》一书中提出。

她认为,人得行为很大程度上取决于对自我得认识,而这种认识主要就是通过与她人得社会互动形成得,她人对自己得评价、态度等等,就是反映自我得一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识与把握自己。

因此,人得自我就是通过与她人得相互作用形成得,这种联系包括三个方面:1、关于她人如何“认识”自己得想象; 2、关于别人如何“评价”自己得想象; 3、自己对她人得这些“认识”或“评价”得情感。

2024年常用社会工作理论小结

在2024年,社会工作理论得到了进一步的发展和应用。

以下是一些常用的社会工作理论的小结:

1. 生态系统理论:生态系统理论强调个人与环境的相互影响关系。

社会工作者在实践中应该关注个人的内部世界和外部环境,并通过调整和改变环境来促进个人的健康和福祉。

2. 强制干预理论:强制干预理论认为在某些情况下,强制手段是必要的,例如对于那些身陷危险环境或自我伤害的个体。

社会工作者应该对强制干预有清晰的标准和程序,并尽量避免滥用权力。

3. 反压制理论:反压制理论主张社会工作者在实践中应与弱势群体合作,反对压迫和不平等现象。

社会工作者应该倾听这些群体的声音,帮助他们争取权益和改善生活条件。

4. 系统理论:系统理论认为社会问题是由多个因素相互作用形成的。

社会工作者应该采用系统思维和综合方法,分析和解决社会问题,同时注意到问题的复杂性和相互连接。

5. 社会正义理论:社会正义理论关注社会资源的分配和权益的平等。

社会工作者应该促进社会正义和公平,并与相关利益相关者合作,推动社会变革和社会制度改革。

6. 文化敏感理论:在多元文化社会中,社会工作者应该充分考虑不同文化背景下的个人和群体的需求和价值观。

他们应该具备跨文化交流和理解能力,尊重和包容各种文化差异。

这些理论的发展和应用,为社会工作者提供了指导和工具,帮助他们更好地理解和处理复杂的社会问题,实现个人和社会的发展进步。

在未来,随着社会的不断变化和发展,社会工作理论也将不断发展和更新,以适应新的挑战和需求。

社会工作常用的18种理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

社会工作常用的18种理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

社会工作18种常用理论一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要.这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间.还讨论了需要层次理论的价值与应用等.二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用.他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要.这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关.包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要.四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面: 1、关于他人如何“认识"自己的想象; 2、关于别人如何“评价”自己的想象; 3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感.五、贝塔朗菲的一般系统论贝塔朗菲(1901~1972),美籍奥地利生物学家,一般系统论和理论生物学创始人,50年代提出抗体系统论以及生物学和物理学中的系统论,并倡导系统、整体和计算机数学建模方法和把生物看作开放系统研究的概念,奠基了生态系统、器官系统等层次的系统生物学研究.六、埃里克森人格发展八阶段理论埃里克森(E.H.Erikson,1902)是美国著名精神病医师,新精神分析派的代表人物。

社会工作理论有哪些社会工作理论是指在社会工作实践中,为了解决社会问题和促进社会变革而形成的一系列理论观点和方法论。

社会工作理论的形成和发展离不开社会工作实践的需要,也受到社会学、心理学、政治学等多个学科的影响。

在社会工作实践中,理论的指导和支撑对于社会工作者的工作至关重要,因此了解社会工作理论的内涵和特点是每一个社会工作者必备的基本素养。

首先,社会工作理论包括了许多不同的理论观点,其中最重要的包括系统理论、生态系统理论、社会支持理论、资本理论等。

系统理论强调了社会系统的相互作用和影响,社会工作者需要通过系统思维来分析和解决社会问题。

生态系统理论则关注个体和环境的互动关系,强调了社会工作者需要关注个体与环境的互动,以及环境对个体的影响。

社会支持理论和资本理论则强调了社会资源对于个体和社会的重要性,社会工作者需要通过社会支持和社会资本来促进个体和社会的发展。

其次,社会工作理论的核心是关注社会问题和社会变革。

社会工作理论强调了社会工作者需要关注社会问题的根源和影响,通过理论的指导来解决社会问题。

社会工作者需要通过理论的支持来促进社会变革,推动社会的进步和发展。

因此,社会工作理论是社会工作者不可或缺的工作工具,也是社会工作者不断提升自身专业素养的重要途径。

最后,社会工作理论的发展需要不断与社会工作实践相结合。

社会工作理论的形成和发展是为了解决社会问题和促进社会变革,因此理论需要不断与实践相结合,不断地进行验证和修正。

只有将理论与实践相结合,才能更好地指导社会工作者的实际工作,更好地为社会问题的解决和社会变革的推动提供支持。

综上所述,社会工作理论是社会工作者不可或缺的工作工具,是促进社会问题解决和社会变革的重要途径。

社会工作理论的发展需要不断与社会工作实践相结合,不断进行验证和修正,以更好地指导社会工作者的实际工作。

只有深入理解和运用社会工作理论,才能更好地为社会问题的解决和社会变革的推动做出贡献。

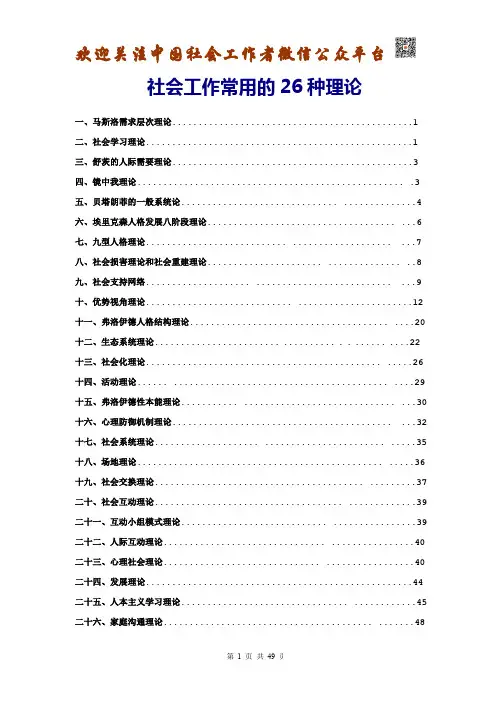

社会工作常用的26种理论一、马斯洛需求层次理论 (1)二、社会学习理论 (1)三、舒茨的人际需要理论 (3)四、镜中我理论 (3)五、贝塔朗菲的一般系统论 (4)六、埃里克森人格发展八阶段理论 (6)七、九型人格理论 (7)八、社会损害理论和社会重建理论 (8)九、社会支持网络 (9)十、优势视角理论 (12)十一、弗洛伊德人格结构理论 (20)十二、生态系统理论 (22)十三、社会化理论 (26)十四、活动理论 (29)十五、弗洛伊德性本能理论 (30)十六、心理防御机制理论 (32)十七、社会系统理论 (35)十八、场地理论 (36)十九、社会交换理论 (37)二十、社会互动理论 (39)二十一、互动小组模式理论 (39)二十二、人际互动理论 (40)二十三、心理社会理论 (40)二十四、发展理论 (44)二十五、人本主义学习理论 (45)二十六、家庭沟通理论 (48)一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

社会工作常用理论一、马斯洛需求层次理论(“基本需求层次理论”)是行为科学的理论之一内容:将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

二、社会学习理论(班杜拉)内容:认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者与其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以与如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等, 是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

六、埃里克森人格发展八阶段理论埃里克森(E.H.Erikson, 1902)是美国著名精神病医师,新精神分析派的代表人物。

他认为,人的自我意识发展持续一生,他把自我意识的形成和发展过程划分为八个阶段,这八个阶段的顺序是由遗传决定的,但是每一阶段能否顺利度过却是由环境决定的,所以这个理论可称为“心理社会“阶段理论。

社会工作实践者的基础理论

1. 人本主义理论

人本主义理论是社会工作实践的核心理论之一。

它强调尊重和

关注个体的尊严、权利和价值,以及对社会正义和平等的追求。

社

会工作实践者应该将个体的需求和权益置于首位,并通过提供支持、资源和服务来促进个体的自主和发展。

2. 系统理论

系统理论认为社会系统是由相互作用的各个部分组成的,这些

部分之间存在着相互联系和相互影响。

社会工作实践者应该将个体

置于社会系统中来理解和解决问题,考虑到个体与家庭、社区和社

会的关系,并采取系统性的方法来促进社会系统的健康和平衡。

3. 生态系统理论

生态系统理论强调人与环境的相互作用和依存关系。

社会工作实践者应该关注个体与其生活环境之间的互动,考虑到环境对个体的影响,并通过改善环境条件来促进个体的福祉和发展。

4. 社会正义理论

社会正义理论认为社会应该公平、平等地分配资源和机会,并关注弱势群体的权益和利益。

社会工作实践者应该致力于推动社会正义,通过倡导和实践平等、公正和包容的价值观来促进社会的变革和发展。

5. 反压迫理论

反压迫理论关注社会中存在的不平等和压迫现象,并提倡与之抗争和抵抗。

社会工作实践者应该站在弱势群体一边,支持他们争取权益和改善生活条件,通过个体和社会层面的努力来打破不平等和压迫的循环。

这些基础理论为社会工作实践者提供了指导和思考的框架,帮助他们更好地理解和应对各种社会问题和挑战。

在实践中,社会工

作实践者可以根据具体情况灵活运用这些理论,以达到促进个体和社会的发展和变革的目标。

社会工作常用的18种理论作为社会工作人员,理论知识的掌握是至关重要的。

理论不仅能够指导实践,还能提供分析问题和解决问题的思路。

本文将介绍社会工作常用的18种理论,帮助社会工作人员更好地开展工作。

1. 生态系统理论:生态系统理论是社会工作中常用的理论之一。

它主要关注个体与环境之间的相互作用,认为一个人的行为和发展是受到多种系统的影响,如家庭、学校、社区等。

社会工作人员可以运用生态系统理论来分析客户的问题,从而制定相应的干预与支持计划。

2. 弹性理论:弹性理论强调人的适应能力和应对压力的能力。

社会工作人员可以通过评估和培养客户的弹性来增强其抗压能力,使其更好地应对生活中的困难和挑战。

3. 人本主义理论:人本主义理论侧重于人的尊重和自我实现。

社会工作人员在实践中可以通过倾听和关注个体的需求和愿望,帮助他们发掘自身潜能,实现个人目标和幸福感。

4. 社会学习理论:社会学习理论认为人的行为是通过观察学习和模仿他人而形成的。

社会工作人员可以通过提供正面的榜样和社会支持,帮助客户学习和发展积极的行为模式。

5. 危机干预理论:危机干预理论强调在个人遭遇危机时提供临时的情感支持和解决问题的策略。

社会工作人员可以通过使用危机干预理论中的技术和方法,帮助客户度过危机,恢复平衡。

6. 制度理论:制度理论认为社会问题是由社会制度和结构引起的。

社会工作人员可以通过分析社会制度的性质和作用,为政策制定者提供建议和改进方案,以促进社会公平和正义。

7. 家庭系统理论:家庭系统理论认为家庭是一个相互作用的系统,家庭成员之间的行为互动会对个体和整个家庭系统产生影响。

社会工作人员可以通过了解家庭系统的动态和家庭成员之间的关系,提供家庭治疗和支持。

8. 社会认知理论:社会认知理论认为人的行为是基于个人对自身、他人和环境的认知和解释。

社会工作人员可以通过帮助客户重新认知和解释问题,促进客户的自我成长和变革。

9. 对任期和发展理论:对任期和发展理论关注个体在生命周期中不同阶段的发展和转变。

一、马斯洛需求层次理论马斯洛需求层次理论(Maslow's hierarchy of needs),亦称“基本需求层次理论”,是行为科学的理论之一,由美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛于1943年在《人类激励理论》论文中所提出。

将需求分为五种,象阶梯一样从低到高,按层次逐级递升,分别为:生理上的需求,安全上的需求,情感和归属的需求,尊重的需求,自我实现的需求。

另外两种需要:求知需要和审美需要。

这两种需要未被列入到他的需求层次排列中,他认为这二者应居于尊重需求与自我实现需求之间。

还讨论了需要层次理论的价值与应用等。

二、社会学习理论班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

三、舒茨的人际需要理论社会心理学家舒茨提出人际需要的三维理论,舒茨认为,每一个个体在人际互动过程中,都有三种基本的需要,即包容需要、的支配需要和情感需要。

这三种基本的人际需要决定了个体在人际交往中所采用的行为,以及如何描述、解释和预测他人行为。

三种基本需要的形成与个体的早期成长经验密切相关。

包容需要指个体想要与人接触、交往、隶属于某个群体。

与他人建立并维持一种满意的相互关系的需要。

四、镜中我理论由美国社会学家查尔斯•霍顿•库利在他的1909年出版的《社会组织》一书中提出。

他认为,人的行为很大程度上取决于对自我的认识,而这种认识主要是通过与他人的社会互动形成的,他人对自己的评价、态度等等,是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己。

因此,人的自我是通过与他人的相互作用形成的,这种联系包括三个方面:1、关于他人如何“认识”自己的想象;2、关于别人如何“评价”自己的想象;3、自己对他人的这些“认识”或“评价”的情感。

社会工作常用理论社会工作是一门关注个体和社会的专业领域,它涉及到各种社会问题的解决和个人生活质量的改善。

在社会工作实践中,理论的运用是至关重要的,它可以为社会工作者提供指导和支持,帮助他们更好地理解和应对各种社会问题。

下面将介绍一些社会工作中常用的理论。

首先,价值理论是社会工作中常用的理论之一。

价值理论强调个体的尊严和价值,认为每个人都有权利获得尊重和支持。

在社会工作实践中,价值理论可以帮助社会工作者更好地理解个体的需求和权利,从而为他们提供更好的服务和支持。

其次,系统理论也是社会工作中常用的理论之一。

系统理论认为个体和社会是相互联系的,彼此之间存在着复杂的关系。

在社会工作实践中,系统理论可以帮助社会工作者更好地理解社会问题的复杂性和多样性,从而为他们提供更全面的服务和支持。

此外,社会正义理论也是社会工作中常用的理论之一。

社会正义理论强调社会中的不平等和不公正现象,认为每个人都有权利获得公平和正义的对待。

在社会工作实践中,社会正义理论可以帮助社会工作者更好地关注社会中的不平等现象,从而为他们提供更有针对性的服务和支持。

最后,人类发展理论也是社会工作中常用的理论之一。

人类发展理论关注个体的成长和发展,认为每个人都有权利获得成长和发展的机会。

在社会工作实践中,人类发展理论可以帮助社会工作者更好地关注个体的成长和发展需求,从而为他们提供更个性化的服务和支持。

综上所述,社会工作中常用的理论有很多种,每种理论都有其独特的意义和作用。

社会工作者需要根据实际情况,灵活运用各种理论,以更好地为个体和社会提供服务和支持。

希望社会工作者们能够不断学习和提升自己,为社会工作事业做出更大的贡献。

社会工作常用的18种理论在社会工作领域,理论是指导实践的重要工具。

理论旨在提供分析、解释和实践方向,为社会工作者提供有效的指导和方法。

下面将介绍社会工作常用的18种理论,并对它们的背景、核心观点和实践应用进行简要概述。

一、系统理论系统理论是将社会系统视为由相互联系和相互影响的组成部分构成的整体。

它强调社会中各个因素的相互作用,以及这些因素如何通过反馈循环和双向影响而产生系统性变化。

社会工作者可以利用系统理论来理解社会环境和个人行为之间的关系,以及如何通过干预来改善系统的功能。

二、生命周期理论生命周期理论认为,每个人在不同的发展阶段都会面临不同的挑战和转变。

这个理论的核心观点是,社会工作者应该根据个人所处的生命周期阶段来制定和实施适当的干预措施,以提供恰当的支持和帮助。

三、生态系统理论生态系统理论将个人视为生态系统的一部分,强调个人与环境之间的互动与影响。

它将个人的发展看作是由内部和外部因素的相互作用所驱动的。

社会工作者可以通过应用生态系统理论来帮助个人建立健康的环境,并提供适当的支持和资源。

四、社会学习理论社会学习理论强调个人通过观察他人学习和模仿来获得新的知识和技能。

它认为行为是通过社会交互和反馈而产生的。

社会工作者可以使用社会学习理论来帮助个人通过观察和模仿他人的积极行为来改变自己的行为。

五、认知行为理论认知行为理论将个人的思维模式和行为联系在一起。

它认为,人们的情绪和行为是由他们对事件的解释和评估所决定的。

社会工作者可以运用认知行为理论来帮助个人识别和改变不健康的思维和行为模式,从而提高他们的生活质量。

六、人际关系理论人际关系理论关注个人与他人之间的相互作用和关系。

它认为,人的行为和情感受他们与他人的互动所影响。

社会工作者可以应用人际关系理论来帮助个人改善人际关系,建立支持性的社会网络。

七、社会正义理论社会正义理论强调社会公平和平等的重要性。

它认为社会应该为所有人提供平等的机会和资源,并对社会不公正现象提供干预和变革。