铁路隧道涌水量计算23页PPT

- 格式:ppt

- 大小:3.17 MB

- 文档页数:23

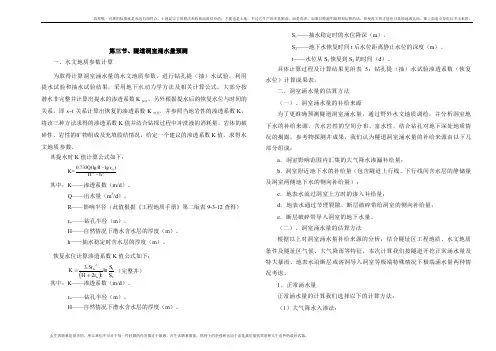

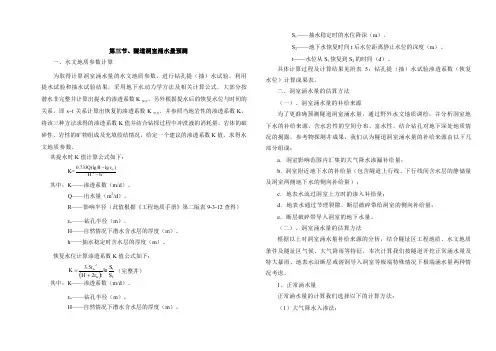

第三节、隧道洞室涌水量预测一、水文地质参数计算为取得计算洞室涌水量的水文地质参数,进行钻孔提(抽)水试验,利用提水试验和抽水试验结果,采用地下水动力学方法及相关计算公式,大部分按潜水非完整井计算出提水的渗透系数K 抽水,另外根据提水后的恢复水位与时间的关系,即s~t 关系计算出恢复的渗透系数K恢复,并参照当地岩性的渗透系数K ,将该三种方法求得的渗透系数K 值并结合钻探过程中冲洗液的消耗量,岩体的破碎性、岩性的矿物组成及充填胶结情况,给定一个建议的渗透系数K 值。

求得水文地质参数,其提水时K 值计算公式如下:K=22)lg (lg 733.0hH r R Q --ω 其中:K ——渗透系数(m/d )。

Q ——出水量(m 3/d )。

R ——影响半径(此值根据《工程地质手册》第二版表9-3-12查得) r ω——钻孔半径(m )。

H ——自然情况下潜水含水层的厚度(m )。

h ——抽水稳定时含水层的厚度(m )。

恢复水位计算渗透系数K 值公式如下:()212ln 25.3S St r H r K ωω+=(完整井)其中:K ——渗透系数(m/d )。

r ω——钻孔半径(m )。

H ——自然情况下潜水含水层的厚度(m )。

S 1——抽水稳定时的水位降深(m )。

S 2——地下水恢复时间t 后水位距离静止水位的深度(m )。

t ——水位从S 1恢复到S 2的时间(d )。

具体计算过程及计算结果见附表5:钻孔提(抽)水试验渗透系数(恢复水位)计算成果表。

二、洞室涌水量的估算方法 (一)、洞室涌水量的补给来源为了更准确预测隧道洞室涌水量,通过野外水文地质调绘,并分析洞室地下水的补给来源,含水岩性的空间分布、富水性,结合钻孔对地下深处地质情况的揭露,参考物探测井成果,我们认为隧道洞室涌水量的补给来源由以下几部分组成:a .洞室影响范围内汇集的大气降水渗漏补给量;b .洞室附近地下水的补给量(包含隧道上行线、下行线间含水层的静储量及洞室两侧地下水的侧向补给量);c .地表水流过洞室上方时的渗入补给量;d .地表水通过节理裂隙、断层破碎带给洞室的侧向补给量;e .断层破碎带导入洞室的地下水量。

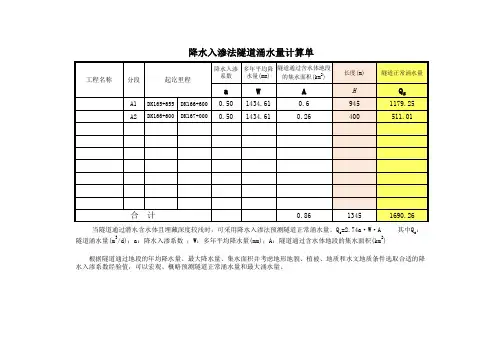

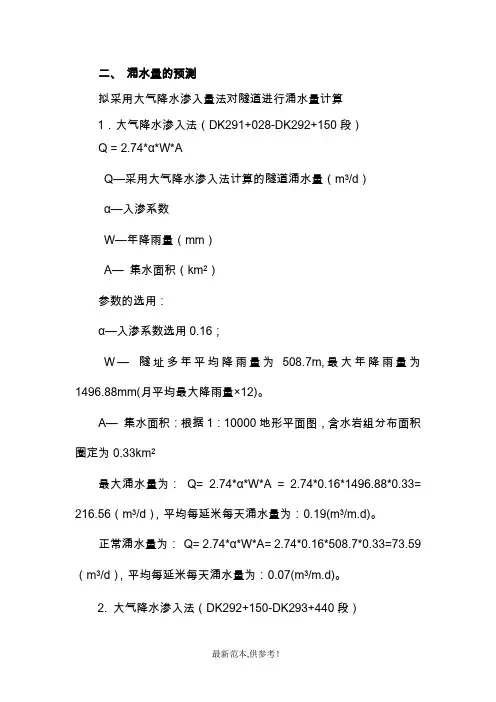

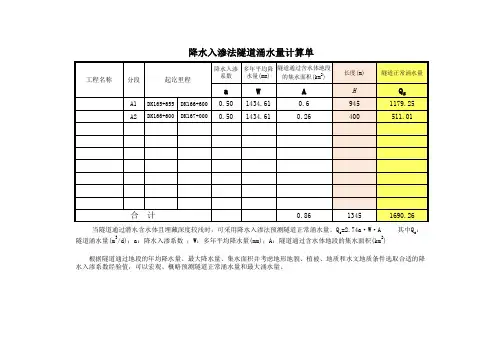

二、涌水量的预测拟采用大气降水渗入量法对隧道进行涌水量计算1.大气降水渗入法(DK291+028-DK292+150段)Q = 2.74*α*W*AQ—采用大气降水渗入法计算的隧道涌水量(m3/d)α—入渗系数W—年降雨量(mm)A—集水面积(km2)参数的选用:α—入渗系数选用0.16;W—隧址多年平均降雨量为508.7m,最大年降雨量为1496.88mm(月平均最大降雨量×12)。

A—集水面积:根据1:10000地形平面图,含水岩组分布面积圈定为0.33km2最大涌水量为:Q= 2.74*α*W*A = 2.74*0.16*1496.88*0.33= 216.56(m3/d),平均每延米每天涌水量为:0.19(m3/m.d)。

正常涌水量为:Q= 2.74*α*W*A= 2.74*0.16*508.7*0.33=73.59(m3/d),平均每延米每天涌水量为:0.07(m3/m.d)。

2. 大气降水渗入法(DK292+150-DK293+440段)Q = 2.74*α*W*AQ—采用大气降水渗入法计算的隧道涌水量(m3/d)α—入渗系数W—年降雨量(mm)A—集水面积(km2)参数的选用:α—入渗系数选用0.18;W—隧址多年平均降雨量为508.7m,最大年降雨量为1496.88mm(月平均最大降雨量×12)。

A—集水面积:根据1:10000地形平面图,含水岩组分布面积圈定为0.79km2最大涌水量为:Q= 2.74*α*W*A = 2.74*0.18*1496.88*0.79= 583.23(m3/d),平均每延米每天涌水量为:0.45(m3/m.d)。

正常涌水量为:Q= 2.74*α*W*A = 2.74*0.18*508.7*0.79= 198.2(m3/d),平均每延米每天涌水量为:0.15(m3/m.d)。

3.大气降水渗入法(DK293+440- DK293+870段)Q = 2.74*α*W*AQ—采用大气降水渗入法计算的隧道涌水量(m3/d)α—入渗系数W—年降雨量(mm)A—集水面积(km2)参数的选用:α—入渗系数选用0.12;W—隧址多年平均降雨量为508.7mm,最大年降雨量为1496.88mm(月平均最大降雨量×12)。

第三节、隧道洞室涌水量预测一、水文地质参数计算为取得计算洞室涌水量的水文地质参数,进行钻孔提(抽)水试验,利用提水试验和抽水试验结果,采用地下水动力学方法及相关计算公式,大部分按潜水非完整井计算出提水的渗透系数K 抽水,另外根据提水后的恢复水位与时间的关系,即s~t 关系计算出恢复的渗透系数K恢复,并参照当地岩性的渗透系数K ,将该三种方法求得的渗透系数K 值并结合钻探过程中冲洗液的消耗量,岩体的破碎性、岩性的矿物组成及充填胶结情况,给定一个建议的渗透系数K 值。

求得水文地质参数,其提水时K 值计算公式如下:K=22)lg (lg 733.0hH r R Q --ω 其中:K ——渗透系数(m/d )。

Q ——出水量(m 3/d )。

R ——影响半径(此值根据《工程地质手册》第二版表9-3-12查得) r ω——钻孔半径(m )。

H ——自然情况下潜水含水层的厚度(m )。

h ——抽水稳定时含水层的厚度(m )。

恢复水位计算渗透系数K 值公式如下:()212ln 25.3S St r H r K ωω+=(完整井)其中:K ——渗透系数(m/d )。

r ω——钻孔半径(m )。

H ——自然情况下潜水含水层的厚度(m )。

S 1——抽水稳定时的水位降深(m )。

S 2——地下水恢复时间t 后水位距离静止水位的深度(m )。

t ——水位从S 1恢复到S 2的时间(d )。

具体计算过程及计算结果见附表5:钻孔提(抽)水试验渗透系数(恢复水位)计算成果表。

二、洞室涌水量的估算方法 (一)、洞室涌水量的补给来源为了更准确预测隧道洞室涌水量,通过野外水文地质调绘,并分析洞室地下水的补给来源,含水岩性的空间分布、富水性,结合钻孔对地下深处地质情况的揭露,参考物探测井成果,我们认为隧道洞室涌水量的补给来源由以下几部分组成:a .洞室影响范围内汇集的大气降水渗漏补给量;b .洞室附近地下水的补给量(包含隧道上行线、下行线间含水层的静储量及洞室两侧地下水的侧向补给量);c .地表水流过洞室上方时的渗入补给量;d .地表水通过节理裂隙、断层破碎带给洞室的侧向补给量;e .断层破碎带导入洞室的地下水量。

涌水量计算第三节、隧道洞室涌水量预测一、水文地质参数计算为取得计算洞室涌水量的水文地质参数,进行钻孔提(抽)水试验,利用提水试验和抽水试验结果,采用地下水动力学方法及相关计算公式,大部分按潜水非完整井计算出提水的渗透系数K抽水,另外根据提水后的恢复水位与时间的关系,即s~t关系计算出恢复的渗透系数K恢复,并参照当地岩性的渗透系数K,将该三种方法求得的渗透系数K值并结合钻探过程中冲洗液的消耗量,岩体的破碎性、岩性的矿物组成及充填胶结情况,给定一个建议的渗透系数K值。

求得水文地质参数,其提水时K值计算公式如下:H2- h2其中:K ------- 渗透系数(m/d)Q ----- 出水量(m3/d)R ――影响半径(此值根据《工程地质手册》第二版表9-3-12查得)r w ---- 钻孔半径(m )。

H――自然情况下潜水含水层的厚度(m)h――抽水稳定时含水层的厚度(m)。

恢复水位计算渗透系数K值公式如下:r w----- 钻孔半径(m)。

H――自然情况下潜水含水层的厚度(m)51——抽水稳定时的水位降深(m)。

52——地下水恢复时间t后水位距离静止水位的深度(m)。

t――水位从Si恢复到S2的时间(d)。

具体计算过程及计算结果见附表5:钻孔提(抽)水试验渗透系数(恢复水位)计算成果表。

二、洞室涌水量的估算方法(一)、洞室涌水量的补给来源为了更准确预测隧道洞室涌水量,通过野外水文地质调绘,并分析洞室地下水的补给来源,含水岩性的空间分布、富水性,结合钻孔对地下深处地质情况的揭露,参考物探测井成果,我们认为隧道洞室涌水量的补给来源由以下几部分组成:a.洞室影响范围内汇集的大气降水渗漏补给量;b洞室附近地下水的补给量(包含隧道上行线、下行线间含水层的静储量及洞室两侧地下水的侧向补给量);c. 地表水流过洞室上方时的渗入补给量;d. 地表水通过节理裂隙、断层破碎带给洞室的侧向补给量;e. 断层破碎带导入洞室的地下水量。