王昌龄《从军行七首·其三》

- 格式:docx

- 大小:15.79 KB

- 文档页数:2

王昌龄从军行译文《从军行七首》是唐代诗人王昌龄的组诗作品,全组诗意境苍凉,慷慨激昂,充分显示出盛唐气象。

一、作品原文《从军行七首》(其一)烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

(其二)琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

(其三)关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。

表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

(其四)青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

(其五)大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

(其六)胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团。

明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。

(其七)玉门山嶂几千重,山北山南总是烽。

人依远戍须看火,马踏深山不见踪。

二、作品译文(其一)在烽火台的西边高高地耸着一座戍楼,黄昏时分,独坐在戍楼上任凭从湖面吹来的秋风撩起自己的战袍。

此时又传来一阵幽怨的羌笛声,吹奏的是《关山月》的调子,无奈着笛声更增添了对万里之外的妻子的相思之情。

(其二)军中起舞,伴奏的琵琶翻出新声,不管怎样翻新,每每听到《关山月》的曲调时,总会激起边关将士久别怀乡的忧伤之情。

纷杂的乐舞与思乡的愁绪交织在一起,欲理还乱,无尽无休。

此时秋天的月亮高高地照着长城。

(其三)边城榆树的叶子早已稀疏飘落,颜色发黄了,傍晚时分,一场战斗刚刚结束,环视战场,只见暮云低合,荒丘起伏。

将军向皇帝上表,奏请班师,以便能把战死沙场的将士们的尸骨运回故土安葬,不能让士兵们为他乡埋葬自己的战友而伤感痛哭。

(其四)青海湖上乌云密布,连绵雪山一片黯淡。

边塞古城,玉门雄关,远隔千里,遥遥相望。

守边将士,身经百战,铠甲磨穿,壮志不灭,不打败进犯之敌,誓不返回家乡。

(其五)塞北沙漠中大风狂起,尘土飞扬,天色为之昏暗,前线军情十分紧急,接到战报后迅速出击。

先头部队已经于昨天夜间在洮河的北岸和敌人展开了激战,刚刚听说与敌人交火,现在就传来了已获得大捷的消息。

(其六)将军臂膊上绑缚着胡瓶,骑着紫薄汗马,英姿飒爽;碎叶城西的天空中一轮秋月高高悬挂。

王昌龄从军行的诗意从军行诗意是:第一首诗描绘了边疆思乡、乡愁的景象;第二首诗描写的是民团在部队里听乐观舞曲而引起的边愁;第三首诗描写了古战场的荒凉景象,写了将军要求埋葬阵亡将士的遗骨,表现了将军对将士的爱戴。

第四首诗表现了战士们保卫祖国坚定不移的崇高精神。

第五首描写了奔赴前线的边防军听到前方部队首战告捷的消息时的高兴心情,体现了唐军强大的战斗力;第六首诗描写将军渴望去边境杀敌立功;第七首诗主要描写了有山有篝火的边塞景观。

诗的意境苍凉慷慨,充分展现了盛唐气象。

其一烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

译文:在烽火台的西侧,有一座瞭望塔。

黄昏时分,我独自坐在瞭望塔上,让湖面吹来的秋风撩起我的衬衫。

这时,传来一阵凄苦的羌笛声,奏出的曲调,但笛声却增添了对千里之外妻子的思念。

其二琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

缭乱边愁听不进,高高秋月照长城。

译文:在部队跳舞时,琵琶伴随着它奏出一种新的声音。

无论怎么翻修,听到《关山月》的曲调,总会勾起边防官兵的伤感。

杂乐乱舞交织着思乡之情,对理智的渴望混乱而无止境。

此时,秋月高照滚滚长城。

其三关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。

表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

译文:城市边缘的榆树叶子早已稀疏飘落,颜色发黄。

晚上,一场战斗刚刚结束。

环顾战场,只见薄暮云低,荒山起伏。

将军让皇帝把小分队请来,让战死沙场的将士们的尸骨运回故土安葬,将士们也不能为埋葬在外地的战友而悲伤哭泣。

其四青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

译文:青海湖蒸腾而起的长云覆盖着连绵的雪山,古城与玉门接壤,相隔千里。

在黄沙湾里,频繁的战斗磨破了戍边战士的盔甲,但他们决心不打败来犯之敌,誓不还乡。

其五大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

译文:北方沙漠,狂风肆虐,尘土飞扬,天空一片漆黑。

前线军情十分紧急,接到战报后迅速出击。

昨晚,先头部队在洮河北岸与敌人展开了激烈的战斗。

从军行表达了诗人怎样的思想感情《从军行七首》是唐代诗人王昌龄的组诗作品,想了解《从军行》这部作品到底描写什么样的情感就不要错过这篇文章。

下面是小编为大家整理了《从军行》所表达的思想感情,希望对你有所帮助!《从军行七首》作品介绍第一首诗刻画了边疆戍卒怀乡思亲的情景;第二首诗描写征戍者在军中听乐观舞所引起的边愁;第三首诗描写古战场的荒凉景象,写将军上表请求归葬战死将士骸骨,表现将帅对士卒的爱护之情;第四首诗表现战士们为保卫祖国矢志不渝的崇高精神;第五首诗描写奔赴前线的戍边将士听到前方部队首战告捷的消息时的欣喜心情,反映了唐军强大的战斗力;第六首诗描写将军欲奔赴边关杀敌立功的急切心情;第七首诗主要描写山峦叠嶂、烽火遍布的边塞景观。

全诗意境苍凉,慷慨激昂,充分显示出盛唐气象。

作者简介王昌龄,唐代诗人。

字少伯,京兆长安(今陕西西安)人。

一作太原(今属陕西)人。

开元十五年(727年)进士及第,授汜水(今河南荥阳县境)尉,再迁江宁丞,故世称王江宁。

晚年贬龙标(今湖南黔阳)尉。

因安史乱后还乡,道出亳州,为刺史闾丘晓所杀。

其诗擅长七绝,边塞诗气势雄浑,格调高昂;也有愤慨时政及刻画宫怨之作。

原有集,已散佚,明人辑有《王昌龄集》。

作品原文从军行七首⑴其一烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋⑵。

更吹羌笛关山月⑶,无那金闺万里愁⑷。

其二琵琶起舞换新声⑸,总是关山旧别情⑹。

撩乱边愁听不尽⑺,高高秋月照长城。

其三关城榆叶早疏黄⑻,日暮云沙古战场⑼。

表请回军掩尘骨⑽,莫教兵士哭龙荒⑾。

其四青海长云暗雪山⑿,孤城遥望玉门关⒀。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还⒁。

其五大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北⒂,已报生擒吐谷浑⒃。

其六胡瓶落膊紫薄汗⒄,碎叶城西秋月团。

明敕星驰封宝剑⒅,辞君一夜取楼兰。

其七玉门山嶂几千重⒆,山北山南总是烽⒇。

人依远戍须看火,马踏深山不见踪。

词句注释⑴从军行:乐府旧题,属相和歌辞平调曲,多是反映军旅辛苦生活的。

从军行古诗王昌龄其三翻译从军行古诗王昌龄其三翻译在平平淡淡的学习、工作、生活中,大家都看到过许多经典的古诗吧,古诗言简意丰,具有凝炼和跳跃的特点。

那些被广泛运用的古诗都是什么样子的'呢?下面是小编帮大家整理的从军行古诗王昌龄其三翻译,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

其三关城榆叶早疏黄⑻,日暮云沙古战场⑼。

表请回军掩尘骨⑽,莫教兵士哭龙荒⑾。

词句注释⑻关城:指边关的守城。

⑼云沙:像云一样的风沙。

⑽表:上表,上书。

掩尘骨:指尸骨安葬。

掩,埋。

⑾龙荒:荒原。

翻译边城榆树的叶子早已稀疏飘落,颜色发黄,傍晚时分,一场战斗刚刚结束,环视战场,只见暮云低合,荒丘起伏。

将军向皇帝上表奏请班师,以便能把战死沙场的将士尸骨运回故土安葬,不能让士兵们为他乡埋葬自己的战友而伤感痛哭。

赏析第三首诗通过描写古战场的荒凉景象,无数的将士们死在边关,而没有办法好好安葬,反映当时战争的惨烈,也表现诗人对将士们深切的同情之心。

诗的开头点明地点和时令,形象地描绘出边地的荒凉景象,次句暗示有不少战士在这场战斗中为国捐躯。

后两句写将军上表请求把战死的将士们尸骨运回安葬,表明将帅对士卒的爱护之情,此诗以旷远苍茫的荒野战场作为背景,“黄叶”“暮云”等边塞景象更进一步烘托出边塞的荒凉,给人以满目萧然、凄凉悲怆之感。

最后两句感情真挚,造句沉痛,更增悲怆之气。

全诗读来颇令人感到那种震撼人心的力量,一支队有这样体恤、爱护士卒的统帅,士卒没有不卖命的道路,由此亦可。

创作背景盛唐时期,国力强盛,君主锐意进取、卫边拓土,人们渴望在这个时代崭露头角、有所作为。

武将把一腔热血洒向沙场建功立业,诗人则为伟大的时代精神所感染,用他沉雄悲壮的豪情、谱写了一曲曲雄浑磅礴、瑰丽壮美的诗篇。

《从军行七首》就是盛唐诗人王昌龄采用乐府旧题写的此类边塞诗。

作者简介王昌龄,唐代诗人。

字少伯,京兆长安(今陕西西安)人。

一作太原(今属陕西)人。

公元727年(开元十五年)进士及第,授汜水(今河南荥阳县境)尉,再迁江宁丞,故世称王江宁。

描写边塞的诗句大全导读:本文是关于描写边塞的诗句大全,如果觉得很不错,欢迎点评和分享!1、人依远戍须看火,马踏深山不见踪。

——王昌龄《从军行七首。

其七》2、将军金甲夜不脱,半夜行军戈相拨,风头如刀面如割。

——曾参《走马川行奉送封大夫出师西征》3、借问梅花何处落,风吹一夜满关山。

——高适《塞上听吹笛》4、瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

——曾参《白雪歌送武判官归京》5、无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。

——张籍《凉州词》6、撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

——王昌龄《从军行七首·其二》7、醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。

——王翰《凉州词》8、年年战骨埋荒外,空见蒲桃入汉家。

——李颀《古从军行》9、葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。

——王翰《凉州词》10、男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

——王贺《南国》11、前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

——王昌龄《从军行七首·其五》12、黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——王之涣《出塞》13、表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

——王昌龄《从军行七首·其三》14、野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。

胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落。

——李颀《古从军行》15、塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意,四面边声连角起。

千嶂里,长烟落日孤城闭。

——范仲淹《渔家傲》16、林暗草惊风,将军夜引弓。

平明寻白羽,没在石棱中。

——卢纶《塞下曲·其二》17、青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

——王昌龄《从军行》18、秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

——王昌龄《出塞》19、牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。

——杨炯《从军行》20、黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

——王昌龄《从军行七首之三》21、明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。

——王昌龄《从军行七首。

无悔当兵的七绝诗无悔当兵的七绝诗有哪些?

具体如下:

《从军行七首》

作者:唐代王昌龄

其一

烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

其二

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

其三

关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。

表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

其四

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

其五

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

古代边塞的古诗词优秀6篇描写边塞的古诗词篇一1、《出塞二首》王昌龄唐代秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

骝马新跨白玉鞍,战罢沙场月色寒。

城头铁鼓声犹振,匣里金刀血未干。

2、《古塞下曲》李颀唐代行人朝走马,直指蓟城傍。

蓟城通漠北,万里别吾乡。

海上千烽火,沙中百战场。

军书发上郡,春色度河阳。

袅袅汉宫柳,青青胡地桑。

琵琶出塞曲,横笛断君肠。

3、《塞下曲六首·其一》李白唐代五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰。

4、《碛中作》岑参唐代走马西来欲到天,辞家见月两回圆。

今夜不知何处宿,平沙万里绝人烟。

5、《战城南》吴均南北朝躞蹀青骊马,往战城南畿。

五历鱼丽阵,三入九重围。

名慑武安将,血污秦王衣。

为君意气重,无功终不归。

6、《出塞》徐锡麟清代军歌应唱大刀环,誓灭胡奴出玉关。

只解沙场为国死,何须马革裹尸还。

描写边塞的古诗词篇二1、《出塞二首·其一》王昌龄唐代秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

2、《凉州词二首·其一》王翰唐代葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?3、《从军行七首》王昌龄唐代烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。

表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团。

明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。

玉门山嶂几千重,山北山南总是烽。

人依远戍须看火,马踏深山不见踪。

4、《和张仆射塞下曲·其四》卢纶唐代野幕敞琼筵,羌戎贺劳旋。

醉和金甲舞,雷鼓动山川。

5、《紫骝马》李白唐代紫骝行且嘶,双翻碧玉蹄。

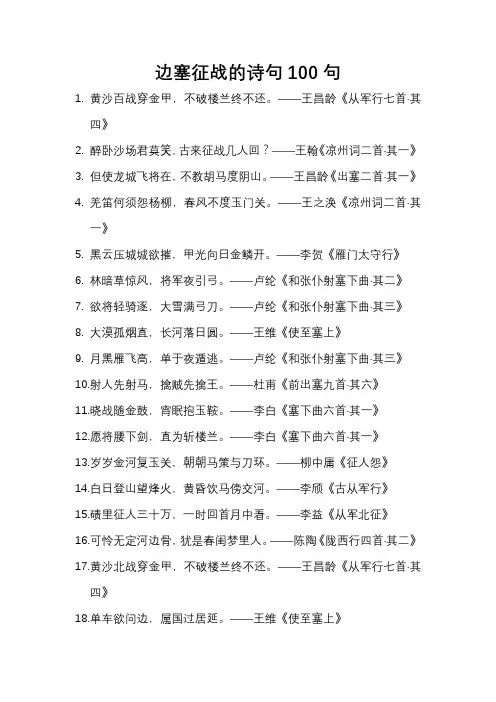

边塞征战的诗句100句1.黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

——王昌龄《从军行七首·其四》2.醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?——王翰《凉州词二首·其一》3.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

——王昌龄《出塞二首·其一》4.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——王之涣《凉州词二首·其一》5.黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

——李贺《雁门太守行》6.林暗草惊风,将军夜引弓。

——卢纶《和张仆射塞下曲·其二》7.欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

——卢纶《和张仆射塞下曲·其三》8.大漠孤烟直,长河落日圆。

——王维《使至塞上》9.月黑雁飞高,单于夜遁逃。

——卢纶《和张仆射塞下曲·其三》10.射人先射马,擒贼先擒王。

——杜甫《前出塞九首·其六》11.晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

——李白《塞下曲六首·其一》12.愿将腰下剑,直为斩楼兰。

——李白《塞下曲六首·其一》13.岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

——柳中庸《征人怨》14.白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河。

——李颀《古从军行》15.碛里征人三十万,一时回首月中看。

——李益《从军北征》16.可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

——陈陶《陇西行四首·其二》17.黄沙北战穿金甲,不破楼兰终不还。

——王昌龄《从军行七首·其四》18.单车欲问边,属国过居延。

——王维《使至塞上》19.伏波惟愿裹尸还,定远何须生入关。

——李益《塞下曲》20.汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

——高适《燕歌行》21.君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入天。

——岑参《走马川行奉送出师西征》22.将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

——岑参《白雪歌送武判官归京》23.纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

——岑参《白雪歌送武判官归京》24.轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。

——岑参《走马川行奉送出师西征》25.山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。

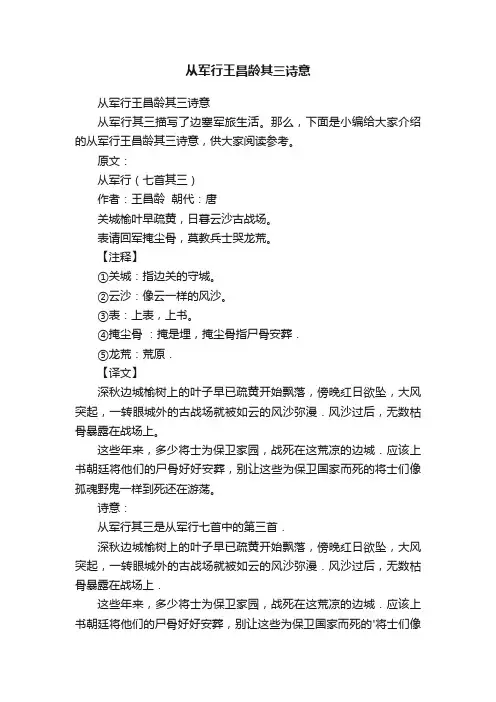

从军行王昌龄其三诗意从军行王昌龄其三诗意从军行其三描写了边塞军旅生活。

那么,下面是小编给大家介绍的从军行王昌龄其三诗意,供大家阅读参考。

原文:从军行(七首其三)作者:王昌龄朝代:唐关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。

表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

【注释】①关城:指边关的守城。

②云沙:像云一样的风沙。

③表:上表,上书。

④掩尘骨:掩是埋,掩尘骨指尸骨安葬.⑤龙荒:荒原.【译文】深秋边城榆树上的叶子早已疏黄开始飘落,傍晚红日欲坠,大风突起,一转眼城外的古战场就被如云的风沙弥漫.风沙过后,无数枯骨暴露在战场上。

这些年来,多少将士为保卫家园,战死在这荒凉的边城.应该上书朝廷将他们的尸骨好好安葬,别让这些为保卫国家而死的将士们像孤魂野鬼一样到死还在游荡。

诗意:从军行其三是从军行七首中的第三首.深秋边城榆树上的叶子早已疏黄开始飘落,傍晚红日欲坠,大风突起,一转眼城外的古战场就被如云的风沙弥漫.风沙过后,无数枯骨暴露在战场上.这些年来,多少将士为保卫家园,战死在这荒凉的边城.应该上书朝廷将他们的尸骨好好安葬,别让这些为保卫国家而死的'将士们像孤魂野鬼一样到死还在游荡.从军行其三截取了边塞军旅生活的一个片断,通过描写一阵大风吹过古战场将战死的枯骨暴露在外.说明当时的战争有多么的惨烈,无数的将士们死在边关,而没有办法好好安葬.表现了诗人对将士们深切的同情之心。

唐朝前期,中国国力强盛,但在边关战火却一直没有停止过.无数离开故乡到边关去争战的将士们都死在了离故乡几万里之外的陌生之地.但他们的的报国热情却感染着诗人。

关山迢递,戎马劻勷,奋槊进击,血染征袍。

延展阅读:从军行作者:王昌龄青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

注释1、从军行:乐府旧题,内容多写军队战争之事。

2、青海:指青海湖。

3、雪山:这里指甘肃省的祁连山。

4、穿:磨破。

5、金甲:战衣,金属制的铠甲。

6、楼兰:汉代西域国名,这里泛指当时骚扰西北边疆的敌人。

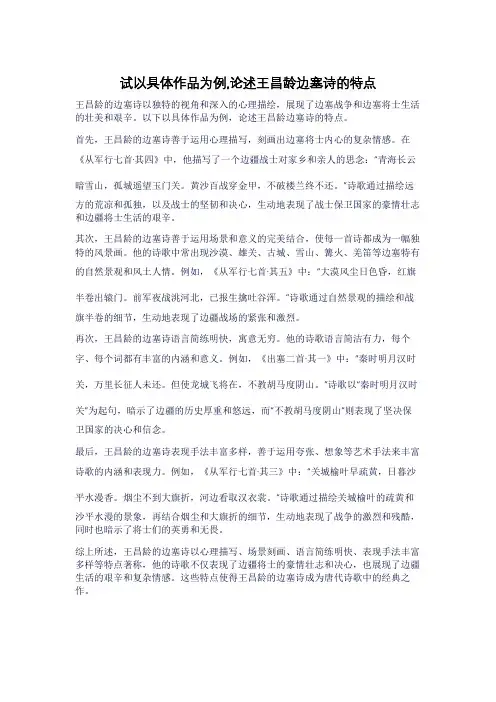

试以具体作品为例,论述王昌龄边塞诗的特点王昌龄的边塞诗以独特的视角和深入的心理描绘,展现了边塞战争和边塞将士生活的壮美和艰辛。

以下以具体作品为例,论述王昌龄边塞诗的特点。

首先,王昌龄的边塞诗善于运用心理描写,刻画出边塞将士内心的复杂情感。

在《从军行七首·其四》中,他描写了一个边疆战士对家乡和亲人的思念:“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

”诗歌通过描绘远方的荒凉和孤独,以及战士的坚韧和决心,生动地表现了战士保卫国家的豪情壮志和边疆将士生活的艰辛。

其次,王昌龄的边塞诗善于运用场景和意义的完美结合,使每一首诗都成为一幅独特的风景画。

他的诗歌中常出现沙漠、雄关、古城、雪山、篝火、羌笛等边塞特有的自然景观和风土人情。

例如,《从军行七首·其五》中:“大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

”诗歌通过自然景观的描绘和战旗半卷的细节,生动地表现了边疆战场的紧张和激烈。

再次,王昌龄的边塞诗语言简练明快,寓意无穷。

他的诗歌语言简洁有力,每个字、每个词都有丰富的内涵和意义。

例如,《出塞二首·其一》中:“秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

”诗歌以“秦时明月汉时关”为起句,暗示了边疆的历史厚重和悠远,而“不教胡马度阴山”则表现了坚决保卫国家的决心和信念。

最后,王昌龄的边塞诗表现手法丰富多样,善于运用夸张、想象等艺术手法来丰富诗歌的内涵和表现力。

例如,《从军行七首·其三》中:“关城榆叶早疏黄,日暮沙平水漫香。

烟尘不到大旗折,河边看取汉衣裳。

”诗歌通过描绘关城榆叶的疏黄和沙平水漫的景象,再结合烟尘和大旗折的细节,生动地表现了战争的激烈和残酷,同时也暗示了将士们的英勇和无畏。

综上所述,王昌龄的边塞诗以心理描写、场景刻画、语言简练明快、表现手法丰富多样等特点著称,他的诗歌不仅表现了边疆将士的豪情壮志和决心,也展现了边疆生活的艰辛和复杂情感。

王昌龄的所有诗1、《塞下曲》蝉鸣空桑林,八月萧关道。

出塞入塞寒,处处黄芦草。

从来幽并客,皆共尘沙老。

莫学游侠儿,矜夸紫骝好。

2、《从军行七首·其一》烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

3、《从军行七首·其二》琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

4、《从军行七首·其四》青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

5、《从军行七首·其五》大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

6、《出塞二首·其一》秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

7、《闺怨》闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

8、《长信秋词五首·其三》奉帚平明金殿开,且将团扇共徘徊。

玉颜不及寒鸦色,犹带昭阳日影来。

9、《芙蓉楼送辛渐·其一》寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

10、《采莲曲二首·其二》荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。

11、《送柴侍御》流水通波接武冈,送君不觉有离伤。

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。

12、《春宫曲》昨夜风开露井桃,未央前殿月轮高。

平阳歌舞新承宠,帘外春寒赐锦袍。

13、《西宫春怨》西宫夜静百花香,欲卷珠帘春恨长。

斜抱云和深见月,朦胧树色隐昭阳。

14、《听流人水调子》孤舟微月对枫林,分付鸣筝与客心。

岭色千重万重雨,断弦收与泪痕深。

15、《送魏二》醉别江楼橘柚香,江风引雨入舟凉。

君遥在潇湘月,愁听清猿梦里长。

16、《芙蓉楼送辛渐》唐·王昌龄寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

《从军行七首》是唐代诗人王昌龄的组诗作品。

这组诗以内容相关的七首诗形成连章,反映了复杂丰富的边塞生活。

第一首诗刻画了边疆戍卒怀乡思亲的情景;第二首诗描写征戍者在军中听乐观舞所引起的边愁;第三首诗描写古战场的荒凉景象,写将军上表请求归葬战死将士骸骨,表现将帅对士卒的爱护之情;第四首诗表现战士们为保卫祖国矢志不渝的崇高精神;第五首诗描写奔赴前线的戍边将士听到前方部队首战告捷的消息时的欣喜心情,反映了唐军强大的战斗力;第六首诗描写将军欲奔赴边关杀敌立功的急切心情;第七首诗主要描写山峦叠嶂、烽火遍布的边塞景观。

全诗意境苍凉,慷慨激昂,充分显示出盛唐气象。

从军行七首⑴其一烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋⑵。

更吹羌笛关山月⑶,无那金闺万里愁⑷。

其二琵琶起舞换新声⑸,总是关山旧别情⑹。

撩乱边愁听不尽⑺,高高秋月照长城。

其三关城榆叶早疏黄⑻,日暮云沙古战场⑼。

表请回军掩尘骨⑽,莫教兵士哭龙荒⑾。

其四青海长云暗雪山⑿,孤城遥望玉门关⒀。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还⒁。

其五大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北⒂,已报生擒吐谷浑⒃。

其六胡瓶落膊紫薄汗⒄,碎叶城西秋月团。

明敕星驰封宝剑⒅,辞君一夜取楼兰。

其七玉门山嶂几千重⒆,山北山南总是烽⒇。

人依远戍须看火,马踏深山不见踪。

⑴从军行:乐府旧题,属相和歌辞平调曲,多是反映军旅辛苦生活的。

⑵独上:一作“独坐”。

海风:从边地沙漠瀚海吹来当风。

⑶羌笛:羌族竹制乐器。

关山月:乐府曲名,属横吹曲,多为伤离别之辞。

⑷无那:无奈,指无法消除思亲之愁。

一作“谁解”。

金闺:对女子闺阁当美称,借指家庭。

⑸新声:新制的乐曲。

⑹关山:边塞。

旧别:一作“离别”。

⑺撩乱:心里烦乱。

边愁:久住边疆的愁苦。

听不尽:一作“弹不尽”。

⑻关城:指边关的守城。

榆叶:榆树叶。

嫩者可食,亦可入药。

疏黄:指叶子稀疏枯黄。

⑼云沙:像云一样的风沙。

⑽表请回军:上表请求撤军。

表,上表,上书。

掩尘骨:掩埋阵亡将士的遗骨。

以下是一些表达爱国情怀的古诗七言绝句:

1. 杜牧《泊秦淮》:

烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

2. 王昌龄《出塞其一》:

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

3. 王昌龄《从军行其一》:

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

4. 王昌龄《从军行其二》:

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

5. 王昌龄《从军行其三》:

关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。

表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

6. 文天祥《扬子江》:

几日随风北海游,回从扬子大江头。

臣心一片磁针石,不指南方不肯休。

7. 陆游《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》:

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

这些古诗七言绝句表达了诗人对国家、民族的深厚感情和爱国情怀,展现了古代文人志士的精神风貌。

王昌龄《从军行》原文赏析及译文注释王昌龄《从军行七首》原文赏析及译文注释1、原文《从军行七首》王昌龄(唐)其一:烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋⑵。

更吹羌笛关山月⑶,无那金闺万里愁⑷。

其二:琵琶起舞换新声⑸,总是关山旧别情⑹。

撩乱边愁听不尽⑺,高高秋月照长城。

其三:关城榆叶早疏黄⑻,日暮云沙古战场⑼。

表请回军掩尘骨⑽,莫教兵士哭龙荒⑾。

其四:青海长云暗雪山⑿,孤城遥望玉门关⒀。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还⒁。

其五:大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮(tao)河北⒂,已报生擒吐谷(yu)浑⒃。

其六:胡瓶落膊紫薄汗⒄,碎叶城西秋月团。

明敕星驰封宝剑⒅,辞君一夜取楼兰。

其七:玉门山嶂几千重⒆,山北山南总是烽⒇。

人依远戍须看火,马踏深山不见踪。

2、注释:⑴从军行:乐府旧题,属相和歌辞平调曲,多是反映军旅辛苦生活的。

⑵羌笛:羌族竹制乐器。

关山月:乐府曲名,属横吹曲。

多为伤离别之辞。

⑶独上:一作“独坐”。

⑷无那:无奈,指无法消除思亲之愁。

一作“谁解”。

⑸新声:新的歌曲。

⑹关山:边塞。

旧别:一作“离别”。

⑺撩乱:心里烦乱。

边愁:久住边疆的愁苦。

听不尽:一作“弹不尽”。

⑻关城:指边关的守城。

⑼云沙:像云一样的风沙。

⑽表:上表,上书。

掩尘骨:指尸骨安葬。

掩,埋。

⑾龙荒:荒原。

⑿青海:指青海湖,在今青海省。

唐朝大将哥舒翰筑城于此,置神威军戍守。

长云:层层浓云。

雪山:即祁连山,山巅终年积雪,故云。

⒀孤城:即玉门关。

玉门关:汉置边关名,在今甘肃敦煌西。

一作“雁门关”。

⒁破:一作“斩”。

楼兰:汉时西域国名,即鄯善国,在今新疆维吾尔自治区鄯善县东南一带。

西汉时楼兰国王与匈奴勾通,屡次杀害汉朝通西域的使臣。

此处泛指唐西北地区常常侵扰边境的少数民族政权。

终不还:一作“竟不还”。

⒂前军:指唐军的先头部队。

洮河:河名,源出甘肃临洮西北的西倾山,最后流入黄河。

⒃吐谷浑:中国古代少数民族名称,晋时鲜卑慕容氏的后裔。

据《新唐书·西域传》记载:“吐谷浑居甘松山之阳,洮水之西,南抵白兰,地数千里。

《从军行七首》其一王昌龄“烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

”诗名《从军行七首》,“从军行”:【乐府旧题,属“相和”歌辞平调曲,多是反映军旅辛苦生活的。

】虽然是乐府旧题,不过这王昌龄是不是真的去从军了呢?我们来看下王昌龄的简历:【王昌龄(698-757年),字少伯,河东晋阳(今山西太原)人,又一说京兆长安人。

盛唐著名边塞诗人。

王昌龄早年贫苦,主要依靠农耕维持生活,30岁左右“进士”及第。

初任“秘书省校书郎”,而后又担任“博学宏辞”,“汜水尉”,因事被贬岭南。

开元末返长安,改授“江宁丞”。

被谤谪“龙标尉”。

安史乱起,被刺史“闾丘晓”所杀。

】如果王昌龄确定是“晋阳”人,那就真的巧了,我们前面读到的“王翰”,“王之涣”都是“晋阳”籍的,都是山西太原人,而三人都姓王,祖上是不是同一个家族的呢?以上简历并没有提到王昌龄出塞从军的事,我们再来看看更具体的相关时间表:【698年,王昌龄出生在山西太原。

720年左右,曾居“嵩山”学道。

723年左右,客河东“并州”(山西太原),“潞州”(山西上党)。

724年左右,赴“河陇”,出“玉门”。

其著作之边塞诗,大约作于此时。

注:(“河陇”即“河西与陇右”,也就是甘肃西部地区,大致包括今“敦煌”,“嘉峪关”,“武威”,“金昌”,“张掖”,“酒泉”等地。

“玉门”即“玉门关”。

)726年,隐居于京兆府“蓝田县石门谷”。

】王昌龄居然也有到“嵩山”学道的经历。

关于从军应是724年,他赴“河陇”,出“玉门”。

如果王昌龄早年是靠农耕维持生活的话,那么他不可能去塞外旅游,应该就是去从军了,至于什么职务,没介绍。

不过我们有些好奇的是,王昌龄一个从事农耕的人,后来怎么就能写出那么好的诗句?像“秦时明月汉时关,万里长征人未还”还有“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”这些名句都是出自王昌龄。

人,并非有了经历就能写出好诗,而在王昌龄的资料中,我们却没有读到他刻苦读书的经历?这部分历史资料肯定是缺失了。

王昌龄《从军行七首·其三》

从军行(七首其三)古诗赏析

【注释】

①关城:指边关的守城。

②云沙:像云一样的风沙。

③表:上表,上书。

④掩尘骨:掩是埋,掩尘骨指尸骨安葬.

⑤龙荒:荒原.

【译文】

深秋边城榆树上的叶子早已疏黄开始飘落,傍晚红日欲坠,大风突起,一转眼城外的古战场就被如云的风沙弥漫.风沙过后,无数枯骨暴露在战场上。

这些年来,多少将士为保卫家园,战死在这荒凉的边城.应该上书朝廷将他们的尸骨好好安葬,别让这些为保卫国家而死的将士们像孤魂野鬼一样到死还在游荡。

【赏析】

这首诗诗截取了边塞军旅生活的一个片断,通过描写一阵大风吹过古战场将战死的枯骨暴露在外.说明当时的战争有多么的惨烈,无数的将士们死在边关,而没有办法好好安葬.表现了诗人对将士们深切的同情之心。

唐朝前期,中国国力强盛,但在边关战火却一直没有停止过.无

数离开故乡到边关去争战的将士们都死在了离故乡几万里之外的陌生之地.但他们的的报国热情却感染着诗人。

关山迢递,戎马劻勷,奋槊进击,血染征袍……

---来源网络整理,仅供参考。