数据中心方案设计V2.0

- 格式:doc

- 大小:120.50 KB

- 文档页数:24

浪潮模块化数据中心v2.0方案2013-8-12浪潮集团互联网行业部目录一项目背景: (2)1.模块化数据中心 (2)2.网易、上海数据港、浪潮三方角色 (3)3.项目预期 (3)二方案介绍: (4)1.模块布局 (4)2.气流遏制子系统 (5)3.供配电子系统 (10)4.制冷子系统 (13)5.机柜及布线子系统 (17)6.监控子系统 (20)三项目管理 (22)1.关系人及各方职责 (22)2.项目范围 (22)3.项目周期及里程碑计划 (23)4.沟通机制及工作方法 (23)5.变更管理 (24)6.项目交付物 (24)7.验收及结束标志 (24)四附件 (25)一项目背景:1.模块化数据中心随着互联网行业规模的迅速扩大,传统机房部署方式导致的空间浪费和高昂的运营成本已经成为互联网数据中心和互联网企业的发展瓶颈。

为实现冷热气流互不侵扰,互联网数据中心率先尝试了封闭冷通道、烟囱式机柜等方式,实现了相比传统数据中心PUE值的大幅降低。

模块化数据中心在封闭冷热通道的基础上,结合了水冷列间空调的近热源设计,以及模块化装配、模块化扩展的设计思想,成为下一代数据中心部署方式的典型代表。

模块化数据中心包含了冷热通道模块、供配电系统、制冷系统、机柜及布线系统和监控系统,不仅实现了PUE值的进一步降低,还通过对数据中心所有末端设备的整合,使其成为数据中心的独立部署颗粒,根据业务发展随需部署,实现了数据中心初期投资的降低。

2.网易、上海数据港、浪潮三方角色●网易——作为国内一线互联网企业,希望尝试模块化这种新型的数据中心部署方式,以期降低不断高企的数据中心运营费用,负责模块化数据中心的方向性设计以及运行数据的分析;●上海数据港——作为具有丰富经验的国内知名IDC企业,负责模块化数据中心的运维,保障试验性模块的安全运行;●浪潮——作为网易在服务器领域的长期合作伙伴,提供模块的设计、制造、实施及售后服务支持;此项目是三方在新型数据中心上的一次探索,也是在数据中心建设中一种全新的商业合作模式。

数据中心设计方案数据中心设计方案一、引言在数字化时代,数据已经成为企业最重要的资产之一。

为了有效地管理和保护这些数据,数据中心的设计变得至关重要。

本文档介绍了一个完整的数据中心设计方案,旨在提供一个合适的指导,以确保数据中心的高效运行和安全性。

二、需求分析2.1 业务需求在设计数据中心之前,首先需要详细了解客户的业务需求。

这包括对数据存储、处理、传输和安全性方面的要求进行分析和评估。

2.2 技术需求基于业务需求,需要确定数据中心的技术需求。

这包括网络基础设施、服务器和存储设备等方面的要求。

2.3 安全需求数据中心的安全性是至关重要的,因为它承载着企业的核心数据。

安全需求包括物理安全、网络安全和数据备份方面的要求。

三、设计原则3.1 可拓展性数据中心应该具备良好的可拓展性,能够适应未来业务的增长。

这包括对网络、存储和计算资源等的扩展能力的考虑。

3.2 可靠性数据中心需要具备高可靠性,以确保数据的连续性和稳定性。

这包括电源供应、备份系统和灾难恢复等方面的设计。

3.3 效能数据中心应该设计为高效能的,以最大限度地提高数据处理和传输速度。

这包括对网络带宽和服务器配置等方面的优化。

四、架构设计4.1 网络架构数据中心的网络架构应该满足高可用性、低延迟和高带宽的要求。

这可以通过采用冗余网络路径、负载均衡和链路聚合等技术来实现。

4.2 服务器架构服务器架构应该根据业务需求来设计。

常见的架构模式包括单一服务器、集群和分布式系统。

同时,还需要考虑服务器的冗余和灾难恢复机制。

4.3 存储架构存储架构应该考虑到数据的可扩展性和备份需求。

常见的存储技术包括网络存储(如SAN和NAS)和云存储。

五、安全设计5.1 物理安全数据中心的物理安全性是防止未经授权的人员进入和破坏设备的关键。

这包括安全门禁、视频监控和机房温控等措施。

5.2 网络安全网络安全是保护数据中心免受网络攻击的重要措施。

这包括防火墙、入侵检测系统和虚拟专用网络(VPN)等技术。

Release NotesTABLE OF CONTENTS Changelog (iii)Patch Releases (iii)DCGM v2.0.15 (iii)DCGM v2.0.13 (iii)DCGM v2.0 GA (iv)New Features (iv)Improvements (iv)Bug Fixes (v)Known Issues (v)This version of DCGM (v2.0) requires a minimum R418 driver that can be downloaded from NVIDIA Drivers. On NVSwitch based systems such as DGX A100 or HGX A100, a minimum of Linux R450 (>=450.80.02) driver is required. If using the new profiling metrics capabilities in DCGM, then a minimum of Linux R418 (>= 418.87.01) driver is required. It is recommended to install the latest datacenter driver from NVIDIA drivers downloads site for use with DCGM.Patch ReleasesDCGM v2.0.15DCGM v2.0.15 released in January 2021.Improvements‣Added support for the NVIDIA A100 80GB product.‣Added new return codes to distinguish between warnings and errors when running DCGM Diagnostics.‣Changed the output for dcgmi discovery -c to list the available GPU Instances, Compute Instances and GPU UUIDs for A100 MIG.‣Added license files into the DCGM installer packages.Bug Fixes‣Fixed an issue where DCGM Diagnostics would report a failed NVLink health status when running in MIG mode for A100 (since NVLink is not supportedwhen in MIG mode).‣Fixed an issue where some profiling metrics are reported as N/A rather than 0s when metrics monitoring is started.‣Fixed a bug in the PCIe checks in DCGM Diagnostics that would result in a crash in some cases.DCGM v2.0.13DCGM v2.0.13 released in October 2020.Improvements‣Added support for attributing GPU telemetry to MIG devices on A100.‣Added support for Arm64 server platforms.Bug Fixes‣Added an error message to indicate failure of DCGM Diagnostics on NVSwitch systems when Fabric Manager was not running. The test would previously fail with a cuInit error.DCGM v2.0 GADCGM v2.0.10 released in July 2020.New FeaturesGeneral‣Added support for NVIDIA A100 (GPUs and NVSwitch based systems such as DGX A100 and HGX A100)‣Added support for NVIDIA A100 Multi-Instance GPU (MIG):‣DCGM can enumerate GPU Instances (I) and GPU Compute Instances (CI)‣Added the ability to monitor GPU-Is and GPU-CIs‣Added support for new A100 SKUs to the DCGM GPU Diagnostics‣DCGM 2.0 no longer includes the Fabric Manager (FM) for NVSwitch systems.FM is a separate package that needs to be installed with the R450 driver. DCGM2.0 cannot be used on NVSwitch systems (e.g. DGX or HGX) that are runningdriver versions < R450.‣Added the ability (dcgmHealthSet_v2 API) to set update interval and quota policy for health checks.‣Added support for CUDA 11 to DCGM GPU Diagnostics ImprovementsGeneral‣DCGM 2.0.10 has lowered the minimum glibc requirement to 2.12 instead of2.17.‣DCGM logs are no longer encrypted.‣The DCGM network protocol has been updated for performance and security. You cannot connect a 1.7.x DCGM library (libdcgm.so) to a 2.0.xnv-hostengine or vice versa. This includes dcgmi and using APIs likedcgmConnect.‣DCGM now supports 32 GPUs in a system (up from 16) (seeDCGM_MAX_NUM_DEVICES).‣Updated APIs to support 3rd generation NVLink(DCGM_NVLINK_MAX_LINKS_PER_GPU) to 12 links per GPU.‣DCGM documentation can now be found online at / datacenter/dcgm and packages no longer include documentation.Bug Fixes‣Fixed an issue with dcgmi which could result in a crash when an invalid GPU list is provided via the -i option‣Fixed an issue with excessive CPU overhead when using the dcgmHealthCheck with DCGM_HEALTH_WATCH_MEM‣Fixed an issue where using profiling metrics with T4 in GPU VM passthrough, DCGM may report memory bandwidth utilization to be 12% higher.‣Fixed an issue where using multiplexing of profiling metrics, the PCIe bandwidth numbers returned by DCGM may be incorrect.Known Issues‣On DGX-2/HGX-2 systems, ensure that nv-hostengine and the Fabric Manager service are started before using dcgmproftester for testing the new profilingmetrics. See the Getting Started section in the DCGM User Guide for details oninstallation.‣On K80s, nvidia-smi may report hardware throttling(clocks_throttle_reasons.hw_slowdown = ACTIVE) during DCGMDiagnostics (Level 3). The stressful workload results in power transients thatengage the HW slowdown mechanism to ensure that the Tesla K80 productoperates within the power capping limit for both long term and short termtimescales. For Volta or later Tesla products, this reporting issue has been fixedand the workload transients are no longer flagged as "HW Slowdown". TheNVIDIA driver will accurately detect if the slowdown event is due to thermalthresholds being exceeded or external power brake event. It is recommended that customers ignore this failure mode on Tesla K80 if the GPU temperature is within specification.‣To report NVLINK bandwidth utilization DCGM programs counters in the HW to extract the desired information. It is currently possible for certain othertools a user might run, including nvprof, to change these settings after DCGMmonitoring begins. In such a situation DCGM may subsequently return errorsor invalid values for the NVLINK metrics. There is currently no way withinDCGM to prevent other tools from modifying this shared configuration. Oncethe interfering tool is done a user of DCGM can repair the reporting by runningnvidia-smi nvlink -sc 0bz; nvidia-smi nvlink -sc 1bz.NoticeTHE INFORMATION IN THIS GUIDE AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED IN NVIDIA DOCUMENTATION REFERENCED IN THIS GUIDE IS PROVIDED “AS IS.” NVIDIA MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE WITH RESPECT TO THE INFORMATION FOR THE PRODUCT, AND EXPRESSL Y DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Notwithstanding any damages that customer might incur for any reason whatsoever, NVIDIA’s aggregate and cumulative liability towards customer for the product described in this guide shall be limited in accordance with the NVIDIA terms and conditions of sale for the product.THE NVIDIA PRODUCT DESCRIBED IN THIS GUIDE IS NOT FAULT TOLERANT AND IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED OR INTENDED FOR USE IN CONNECTION WITH THE DESIGN, CONSTRUCTION, MAINTENANCE, AND/OR OPERATION OF ANY SYSTEM WHERE THE USE OR A FAILURE OF SUCH SYSTEM COULD RESULT IN A SITUATION THAT THREATENS THE SAFETY OF HUMAN LIFE OR SEVERE PHYSICAL HARM OR PROPERTY DAMAGE (INCLUDING, FOR EXAMPLE, USE IN CONNECTION WITH ANY NUCLEAR, AVIONICS, LIFE SUPPORT OR OTHER LIFE CRITICAL APPLICATION). NVIDIA EXPRESSL Y DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR SUCH HIGH RISK USES. NVIDIA SHALL NOT BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY, IN WHOLE OR IN PART, FOR ANY CLAIMS OR DAMAGES ARISING FROM SUCH HIGH RISK USES.NVIDIA makes no representation or warranty that the product described in this guide will be suitable for any specified use without further testing or modification. T esting of all parameters of each product is not necessarily performed by NVIDIA. It is customer’s sole responsibility to ensure the product is suitable and fit for the application planned by customer and to do the necessary testing for the application in order to avoid a default of the application or the product. Weaknesses in customer’s product designs may affect the quality and reliability of the NVIDIA product and may result in additional or different conditions and/ or requirements beyond those contained in this guide. NVIDIA does not accept any liability related to any default, damage, costs or problem which may be based on or attributable to: (i) the use of the NVIDIA product in any manner that is contrary to this guide, or (ii) customer product designs.Other than the right for customer to use the information in this guide with the product, no other license, either expressed or implied, is hereby granted by NVIDIA under this guide. Reproduction of information in this guide is permissible only if reproduction is approved by NVIDIA in writing, is reproduced without alteration, and is accompanied by all associated conditions, limitations, and notices.TrademarksNVIDIA and the NVIDIA logo are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the Unites States and other countries. Other company and product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.Copyright© 2013-2021 NVIDIA Corporation. All rights reserved.。

云数据中心技术设计总体方案V2随着云计算技术的不断发展和普及,云数据中心已经成为了现代化数据中心的必要选择。

而要实现云数据中心的高效、稳定和安全运行,必须通过科学的技术设计方案来保障。

一、需求分析在设计云数据中心技术方案时,首先需要进行需求分析。

要考虑到企业现有的IT基础设施、应用和业务特点,以及未来发展规划。

通过对需求的细致分析,才能为后续的设计提供明确的指导。

二、可行性研究在明确了需求之后,需要进行可行性研究。

通过技术评估和风险评估,评估所采用的技术方案的可行性和可靠性。

在确定了可行性之后,进一步进行技术方案的设计。

三、架构设计在架构设计时,需要确定云数据中心的系统架构、服务模式以及网络拓扑等方面。

在此基础上,结合实际应用场景,选择合适的服务器、存储设备及网络设备,构建出数据中心的基础设施。

四、容量规划在容量规划阶段,需要根据实际需求进行资源的规划和分配。

对于数据中心的服务器、存储设备以及网络带宽等方面,需要进行全面的分析,以保证数据中心可以满足业务发展的需求。

五、数据安全在设计云数据中心技术方案时,除了技术方面的考虑之外,数据安全方面也需要重点关注。

数据中心需要建立完备的安全体系,通过物理隔离、网络隔离、身份认证、数据加密等手段,保障数据中心的安全稳定运行。

六、维护管理在设计云数据中心技术方案之后,为了保证系统的稳定性和安全性,需要进行维护管理。

在数据中心的架构设计和容量规划方面,需要考虑到日后的扩容和升级。

同时,在数据中心的运营中,需要建立完善的监控和故障预警机制,确保系统的可靠性。

七、总结云数据中心技术设计总体方案V2需要经过详细的需求分析,可行性研究,系统架构设计,容量规划,数据安全和维护管理这些步骤。

这样才能保障云数据中心的高效、稳定和安全运行,为企业提供更加高效便捷的IT服务。

数据中心设计方案数据中心设计方案⒈引言本文档旨在提供一个详细的数据中心设计方案,以满足现代企业的数据存储和管理需求。

通过对数据中心的各方面进行细化和规划,确保数据中心的高可靠性、可扩展性、安全性和性能。

⒉范围本文档的范围包括数据中心的整体设计、硬件设备、网络设施、安全措施、备份和灾难恢复计划等。

⒊数据中心布局⑴机房选择:选择适合数据中心的场地,考虑空间、环境、安全性、便利性等因素。

⑵机架布局:确定机架的数量和排列方式,确保充分利用空间并保持良好的通风。

⑶电力和空调布局:设计合理的电力供应和空调系统,确保数据中心的正常运行和设备的稳定性。

⒋硬件设备⑴服务器选择:选择适合企业需求的服务器设备,考虑处理能力、存储能力和可扩展性等。

⑵存储设备:选择高性能、可靠的存储设备,满足大规模数据存储和快速访问的需求。

⑶网络设备:选择高性能、可靠的网络设备,确保数据中心的网络通信畅通无阻。

⒌网络设施⑴网络拓扑设计:设计数据中心的网络拓扑结构,包括核心交换机、分布式交换机、路由器等。

⑵ IP地址规划:规划数据中心的IP地址段,确保网络设备之间的通信和访问。

⑶ VLAN划分:根据业务需求和安全性要求,将网络划分为不同的虚拟局域网(VLAN)。

⑷防火墙配置:配置防火墙来保护数据中心免受网络攻击和非法访问。

⒍安全措施⑴准入控制:限制物理和逻辑访问数据中心的人员和设备,并记录访问日志。

⑵视频监控:安装摄像头监控数据中心的进出口和重要区域,确保安全性和监控记录。

⑶入侵检测和防御系统:配置入侵检测系统和防火墙,监测和阻止非法入侵行为。

⒎备份和灾难恢复计划⑴数据备份策略:制定定期备份数据的策略,包括完全备份、增量备份和差异备份等。

⑵灾难恢复计划:制定数据中心的灾难恢复计划,包括备份数据的存储位置、恢复流程等。

附件:●数据中心布局图●硬件设备清单●网络设备配置文件●安全设备配置文件●备份和灾难恢复计划文件法律名词及注释:⒈ GDPR:一项欧盟数据保护法规,规定了企业处理个人数据的规范和要求。

数据中心设计方案I. 引言数据中心是现代企业运行的重要组成部分,它承载着海量数据的存储、处理和传输,对企业的可靠性、效率和安全性具有重要影响。

因此,设计一个可靠、高效和安全的数据中心方案至关重要。

本文旨在讨论数据中心设计的关键要素和最佳实践,旨在为读者提供有用的指导。

II. 可靠性设计要素1. 电力供应a. 双路电源设计:通过配置冗余电源和自动切换系统,确保数据中心在电力故障时的持续运行。

b. UPS(不间断电源):安装UPS系统以提供电力稳定性和过渡时间,以应对突发停电的情况。

c. 发电机组:配置备用发电机组,以应对长时间的电网故障。

2. 网络连通性a. 多线供应商:选择至少两个不同的网络服务供应商,以确保数据中心的网络连通性。

b. 性能和带宽:根据业务需求选择适当的网络性能和带宽,以确保数据传输的稳定和快速。

3. 硬件冗余a. 服务器冗余:采用集群技术,将任务分散到多个服务器上,以提高系统的冗余性和可用性。

b. 存储冗余:使用冗余磁盘阵列(RAID)技术,确保数据的备份和容错能力。

c. 网络设备冗余:采用冗余交换机、路由器和防火墙等网络设备,以避免单点故障。

III. 效率设计要素1. 硬件选型a. 高效能服务器:选择功耗低、性能高的服务器,以提高数据中心的能效。

b. 节能设备:选用节能型制冷和供电设备,以降低能源消耗和运行成本。

2. 机房布局a. 冷热通道隔离:优化机房布线,确保冷气流和热气流的分离,以提高空调系统的效率。

b. 智能机柜:采用智能机柜技术,监测和控制设备的能耗和温度,提高能效和管理效率。

3. 虚拟化技术a. 服务器虚拟化:通过将多个虚拟服务器部署在一台物理服务器上,有效利用资源,提高硬件利用率。

b. 网络虚拟化:借助虚拟网络技术,实现多租户和分段网络,加强网络安全和资源隔离。

IV. 安全设计要素1. 物理安全a. 准入控制:设立门禁和访客登记系统,防止未授权的人员进入数据中心。

数据中心规划设计方案一、简述你是否曾经想过,数据中心是如何诞生的?它不仅仅是一堆服务器和存储设备的堆砌,更是技术与策略的完美结合。

今天我们就来聊聊关于数据中心规划设计方案的事儿,我们都知道,数据中心是个“高科技集中营”,它的规划可不是简单的搭积木游戏,这其中涉及到的方方面面可不少。

那么该如何开始构建一座数据中心呢?别急让我们一步步来探讨。

首先我们要明确数据中心的定位,它是为了什么而建的?是为了支撑企业的核心业务,还是为了满足大量的数据存储和计算需求?明确了这个,我们才能进一步考虑数据中心的规模和布局。

接着我们要考虑数据中心的选址问题,地点选得好不好,直接关系到数据中心的运营效率和成本。

比如要考虑靠近电力供应稳定的地方,还得考虑网络连接的便捷性。

当然安全性也是不能忽视的一环。

然后就是设计数据中心的硬件设施了,这包括服务器、存储设备、网络设备等。

我们得确保这些硬件设备的先进性和稳定性,毕竟它们是整个数据中心的“脊梁”。

同时还要考虑设备的散热、防灾等问题。

软件管理也是数据中心规划中不可或缺的一环,我们要建立一套完善的管理系统,确保数据中心的运营有条不紊。

这样我们就能及时应对各种突发状况,保证数据中心的稳定运行。

数据中心的规划设计就像是在搭建一座高科技的桥梁,连接企业与未来。

我们要做的,就是让这个桥梁既坚固又美观,既实用又高效。

接下来我们就来详细说说这个规划设计的过程吧。

1. 数据中心的重要性及其在企业发展中的关键作用在当今这个信息爆炸的时代,数据中心的重要性不言而喻。

它就像是企业的“数字心脏”,不断地为企业的运营提供着强大的动力。

数据中心不仅是存储和管理大量数据的场所,更是企业数字化转型的核心支柱。

它承载着企业的关键业务和重要信息,每一秒都在为企业创造价值。

想象一下如果一家企业的数据中心规划不当或者运行不顺畅,那么企业的日常运营、客户服务甚至整个业务发展都可能受到严重影响。

因此数据中心在企业发展中扮演着至关重要的角色,一个好的数据中心设计方案,能够确保企业数据的安全、高效运行,助力企业更好地应对市场挑战,提升竞争力。

中国联通绿色IDC技术规范V2.0China Unicom Green IDC TechnicalSpecification中国联通公司发布目次1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 缩略语 (2)4 数据中心建筑节能 (3)4.1 数据中心的选址 (3)4.2 机房楼建筑布局要求 (3)4.3 建筑节能设计的一般原则 (3)4.4 围护结构及其材料节能要求 (4)4.4.1 墙体节能设计要求 (4)4.4.2 门窗设计节能要求 (4)4.4.3 屋面节能设计要求 (4)4.4.4 楼地面节能设计要求 (5)5 机房规划与布局 (5)5.1 机房分区 (5)5.2 机房布局规划原则 (5)5.3 数据中心机房设备布局 (5)5.3.1 机架列间距 (5)5.3.2 机架列长 (6)5.3.3 维护间距 (6)6 IT及网络通信系统节能 (6)6.1 IT与CT设备选型 (6)6.1.1 IT及CT设备选型原则 (6)6.1.2 主机设备选型 (6)6.1.3 存储设备选型 (7)6.1.4 网络与安全设备选型 (7)6.2 IT与CT设备使用 (7)6.2.1 IT及CT设备使用原则 (7)6.3 IT及CT设备的部署与维护 (7)6.3.1 部署及管理要求 (7)6.3.2 设备日常维护要求 (8)7 机房专用空调系统节能 (8)7.1 空调系统选择原则 (8)7.2 空调设备选型 (8)7.3 空调系统配置原则 (9)7.4 空调系统节能 (9)7.5 气流组织优化 (10)8 供电系统节能技术要求 (10)8.1 设备选型 (10)8.2 优化供电系统 (11)8.3 无功补偿优化 (11)8.4 系统谐波治理 (12)8.5 模块化供电节能 (13)8.5.1 整流模块休眠节能 (13)8.5.2 模块化UPS供电节能 (13)8.6 节能灯具选用 (13)9 数据中心管理节能要求 (14)9.1 IT及网络设施节能管理 (14)9.2 基础设施节能管理 (14)10 数据中心能耗结构、能效指标及其计算方法 (15)10.1 数据中心的能耗结构 (15)10.1.1 概述 (15)10.1.2 IT设备 (15)10.1.3 制冷设备 (15)10.1.4 供配电系统 (15)10.1.5 其它设施 (16)10.2 数据中心能效指标及其计算方法 (16)10.2.1 电能利用效率:PUE (16)10.2.2 局部PUE (16)10.2.3 制冷/供电负载系数 (17)11 数据中心能耗测量方法 (18)11.1 概述 (18)11.2 能耗测量点 (18)11.2.1 PUE指标测量点 (18)11.2.2 pPUE指标测量点 (19)11.2.3 CLF/PLF指标测量点 (19)11.3 能耗的间接测量和估算 (20)11.4 测量周期和频率 (20)11.5 测量设备和系统 (21)12 数据中心能效数据发布要求 (21)附录A:本规范用词说明(规范性附录) (23)附录B:编制说明(资料性附录) (24)1 绿色数据中心提出背景 (24)2 数据中心能耗构成 (24)3 数据中心机房的“电能利用率”(PUE) (26)4 数据中心节能的基本原则 (27)附录C:条文说明(规范性附录) (29)1 总则.................................................................错误!未定义书签。

数据中心方案设计随着数字化时代的到来,数据中心已经成为企业IT基础设施的重要组成部分。

数据中心方案设计的好坏直接影响到企业的业务连续性和发展潜力。

本文将探讨如何进行有效的数据中心方案设计,以满足企业的需求,同时提高数据中心的运营效率和维护成本效益。

首先,我们需要了解数据中心的定义和作用。

数据中心是一套完整的设施,包括计算机系统、服务器、网络设备、存储设备等,用于存储和管理企业的所有数据。

数据中心对于企业的业务连续性和安全性具有至关重要的作用,同时也是企业IT战略的重要组成部分。

当前市场上,数据中心的需求呈现出了快速发展的趋势。

云计算、大数据、人工智能等技术的广泛应用,使得数据中心的规模和复杂度都在不断增加。

因此,有效的数据中心方案设计需要考虑到当前的业务需求,同时还需要具备灵活性和可扩展性,以适应未来的业务发展。

在进行数据中心方案设计时,我们需要关注以下几个方面:1、硬件配置:根据企业的业务需求,确定所需的服务器、存储、网络等硬件设备的数量和性能参数。

同时还需要考虑硬件设备的备份和容灾方案,以确保数据中心的可靠性和稳定性。

2、网络架构:网络架构是数据中心方案设计中的重要一环。

我们需要设计出高效、稳定、安全的数据中心网络架构,以满足企业的数据传输和通信需求。

3、技术选型:根据企业的业务需求和未来的发展方向,选择合适的技术,如虚拟化、容器化、SDN等,以提高数据中心的运营效率和管理维护成本效益。

4、安全防护:数据安全是数据中心方案设计中的重中之重。

我们需要考虑数据的安全性、隐私性、完整性等方面的防护措施,包括数据备份、容灾、加密等。

在优势方面,我们提出的数据中心方案具有以下优点:1、高效率:我们的设计方案优化了数据中心的硬件配置和网络架构,提高了数据中心的运营效率和管理维护成本效益。

2、可靠性:我们采用了备份和容灾方案,确保了数据中心的稳定性和可靠性,减少了业务中断的风险。

3、节能环保:我们的设计方案注重节能环保,采用了高效的硬件设备和节能技术,降低了数据中心的能源消耗和碳排放。

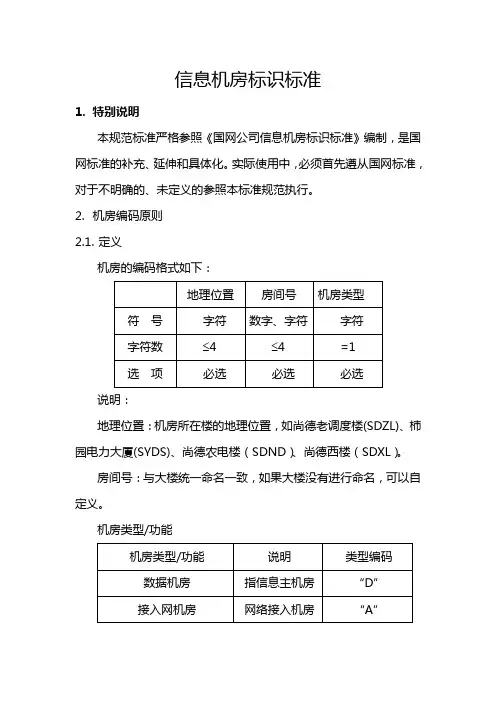

信息机房标识标准1.特别说明本规范标准严格参照《国网公司信息机房标识标准》编制,是国网标准的补充、延伸和具体化。

实际使用中,必须首先遵从国网标准,对于不明确的、未定义的参照本标准规范执行。

2.机房编码原则2.1.定义机房的编码格式如下:说明:地理位置:机房所在楼的地理位置,如尚德老调度楼(SDZL)、柿园电力大厦(SYDS)、尚德农电楼(SDND)、尚德西楼(SDXL)。

房间号:与大楼统一命名一致,如果大楼没有进行命名,可以自定义。

机房类型/功能2.2.编码样例3.机柜编码标识3.1.编码定义机柜编号参照TIA/EiA-942国际标准,采用信息机房坐标位置,唯一标识某一机柜。

坐标单位为物理地板格数。

当某一机柜(设备)安装于两块地板时,以设备主体所在地板编号为准;当主体位置无法区分时,以小坐标为准。

列号起始编号为AA,机柜号为起始号为01。

3.2.机柜标识标签规范机柜标签、设备信息卡参照《国网公司信息机房标识标准》C02标准执行。

标准中未明确的、出现冲突的,按照补充及自定义标准执行。

3.3.机柜标签应用示意3.4.机柜设备信息卡应用示意4.设备编号原则4.1.定义信息设备的编号格式如下:说明:类别名:参照信息设备分类表。

(辅助设备可不受此长度限制)单位码:两位,采用地市拼音缩写,容易识别:西安(XA)、榆林(YL)省公司或信通(SN)购买年月:yymm格式,如2008年4月10日购买,表示为0804。

流水号:设备流水号,可以不连续,但当月不重复。

4.2.信息设备类别编码说明:表中未列出部分,可根据日常管理习惯分类,原则上要求为英文缩写。

但已经约定成俗的可以采用英文缩写。

4.3.辅助设备类别编码说明:表中未列出部分,可根据日常管理习惯分类,原则上要求为拼音缩写。

但已经约定成俗的可以采用英文缩写,如PC。

4.4.信息设备编号应用案例4.5.辅助设备编号应用案例5.配线架编号5.1.定义5.1.1.汇聚区配线架编号格式说明:机柜号:参照机柜编号,4位,如AB02。

数据中心方案设计Bychja、系统拓扑图b、4.5.1 设计目标建立一个集中分散、异构、可扩充、可集成、有统一数据模型、有多种角度视图的、可交换的和安全可靠的复合数据库系统。

它将成为政府各种业务系统、政府部门之间协同工作的数据中心,是政府门户的信息中心,多媒体、文档资料和政策法规的存储中心和预测决策所需的数据仓库中心。

4.5.2 数据中心设计基础4.5.2.1 现状分析对于一个完整的电子政务系统来说,统一的框架和相应的数据模式是十分重要的。

电子政务的构建,正经历着由以技术为中心向以数据为中心的方向转变,没有数据也就没有信息,也就没有政府网站及电子政府。

数据中心在电子政务系统中处于中心地位,具有公共数据(信息)库、模型库、文件交换站以及发布信息的政府门户网站的功能,各数据源将自己的数据上传给数据中心,而各部门根据自己的需要从数据中心获取数据,实施自己的应用。

按信息的应用属性,可将电子政务的数据类型分为空间数据、基础数据、政务数据、专题数据和多媒体语音数据。

整合政务信息资源,建设和改造政务数据库,并建立人口、法人机构、空间地理和自然资源、以及宏观经济四个基础数据库,将成为我国今后数年电子政务建设的关键。

由于我国政府各部门对信息化建设的深远意义认识不够,以及政务建设有一个发展过程,造成了政府各部门、城市各行业信息化发展步调不一,从而使政务信息化建设存在一些问题:㈠、信息的共享、公开没有立发,信息采集、储存标准不统一,造成了互联互通不畅,共享程度低。

㈡、信息共享机制尚未建立,各职能部门内部的信息相对封闭,产生了信息孤岛效应,造成了信息资源的巨大浪费。

㈢、大部分单位业务应用系统还未形成一个内部资源共享、有效运行的整体,需要在电子政务设计建设的过场中进行整合和改造。

㈣、网络建设各自为政,结构不合理,互连互通十分困难。

㈤、安全性存在隐患,人门还不放心在网上共享数据。

基于以上问题,需要在法律、技术、设备、管理等多方面加以考虑。

数据中心设计方案数据中心设计方案一、项目背景⑴项目概述[描写数据中心的项目背景和目的]⑵项目范围[概述数据中心的范围,包括建筑面积、机架数量等]⑶目标受众[说明本设计方案的目标受众,如业务部门、IT团队等]二、需求分析⑴功能需求[列出数据中心需要满足的功能需求,如服务器托管、灾备备份等]⑵性能需求[说明数据中心的性能指标,如带宽、响应时间等]⑶可靠性需求[说明数据中心的可靠性要求,如故障容忍性、冗余机制等]⑷安全需求[描述数据中心的安全要求,如物理安全、网络安全等]三、设计方案⑴机房选址[介绍选址的考虑因素,如地理位置、交通便利性等]⑵机房布局[描述机房内部的布局设计,包括机架位置、走道布局等]⑶机房设施[列出机房所需的设施,如供电系统、空调系统等]⑷网络架构[介绍数据中心的网络架构设计,包括网络拓扑和设备配置]⑸服务器设备[说明数据中心的服务器设备选型和配置要求]⑹安全措施[描述数据中心的安全措施,如门禁系统、监控系统等]⑺管理和监控[说明数据中心的管理和监控方案,包括运维工具和监控系统]四、实施计划⑴项目阶段[列出数据中心设计和建设的各个阶段,并给出计划完成时间]⑵人员任务[说明各个项目阶段所需的人员和他们的具体任务]⑶资源需求[描述项目执行所需的资源,如人力、物力等]⑷风险评估[对项目实施过程中可能存在的风险进行评估和控制]五、附录⑴附件一:数据中心平面图[附上数据中心的平面布局图]⑵附件二:供电系统设计图纸[附上供电系统的设计图纸]⑶附件三:其他相关文档[列出其他与数据中心设计方案相关的文档和资料]六、法律名词及注释- 法律名词:注释[列出本文档中所涉及的法律名词及其相应的注释]。

数据中心整体设计建设解决方案V2数据中心是当今信息化时代中不可或缺的一部分,随着信息技术的发展,数据量越来越大,数据中心的建设、运营与管理越来越受到企业的重视。

在数据中心整体设计建设中,必须要考虑多种因素,如网络连接、硬件设施、数据存储、服务质量等问题。

下面,本篇文章将围绕“数据中心整体设计建设解决方案V2”展开阐述。

第一步:规划与设计在数据中心的规划与设计阶段中,需要考虑数据中心的规模,选取硬件设施、选取网络连接方案、制定整体设计方案等。

首先要确定数据中心的规模,选取合适的硬件设施,包括服务器、存储设备等。

其次要制定整体的网络连接方案,包括网络连接方案、防火墙、路由器等。

最后要制定数据中心的整体设计方案,包括电源、配电、空调制冷、灭火系统等。

第二步:建设和实施在建设和实施阶段,需要根据制定的整体设计方案,选取合适的硬件设施、网络连接设备、空调、灭火系统等。

在建设过程中要严格按照设计方案进行布线、添加设备、配置网络。

在设备调试过程中,需要检验设备之间的链接是否顺畅、设备配置是否正确。

最后进行灭火系统、防雷接地等关键设备的运行调试。

第三步:测试和优化测试和优化是数据中心整体设计建设的重要阶段,通过进行各种测试、诊断,可以弥补之前可能出现的不足,提高数据中心的稳定性和性能。

在测试中,可以进行不同负载水平下的设备性能测试、网络连接负荷测试等,从而发现问题,并进行优化改进。

在优化中,可以对硬件设备进行升级,对网络和配置进行重新调整等。

第四步:运营和管理在数据中心建设完成后,要进行运营和管理,确保数据中心的稳定性、可靠性和安全性。

在运营中,可以进行设备监控、网络监视、应用程序监控等,一旦出现故障要及时处理。

在管理中,可以制定计划,进行备份、更新、维护、升级等工作,从而确保数据中心的长期稳定运行。

综上所述,数据中心整体设计建设解决方案V2是一个综合性的解决方,它包括了规划与设计、建设和实施、测试和优化以及运营和管理四个主要阶段。

IDC数据中心整体建设方案V2随着互联网的发展,企业的数据中心建设变得越来越重要。

但是,一个数据中心的建设方案很容易变得复杂和确保不同部分的协同工作。

因此,采用IDC数据中心整体建设方案V2可以使建设过程变得更有效率和更方便。

步骤一:确定物理结构物理结构是IDC数据中心建设中最基本的考虑因素。

它涉及到数据中心的位置、大小以及内部的硬件和软件设施。

在这个步骤中,必须考虑的因素包括面积、能源消耗量、冷却技术以及机房设备布局。

步骤二:保证基础设施这一步骤包括应用设备、网络布线、机房内部的温度控制、空气净化、机房安保以及灾备恢复。

掌握合适的技术可以提高数据中心的效率和可靠性。

步骤三:建立强大的网络在这一步骤中,必须考虑所有层次的网络架构,以确保高可靠性、高性能和低延迟。

这包括网络设备的管理和协调、内部链接的配置以及外部并口的协调等。

步骤四:完善管理软件这一步骤是数据中心建设中最重要的一步。

它涵盖了设备配置、资源调度、故障检测和故障排除等方面。

管理软件是数据中心建设中最核心的部分,必须可以提供强大的监控和管理功能。

步骤五:确保安全性安全问题是数据中心建设中最紧迫的问题。

必须采用适当的安全措施,如访问控制、审计和认证。

同时,必须拥有完整的备份策略和数据恢复计划,以确保从意外中恢复。

总之,IDC数据中心整体建设方案V2可以确保企业在建设数据中心时的高效能、低成本和高度可信赖。

在这个方案的指引下,企业能够快速建造自己所需要的数据中心,从而提高在竞争激烈的行业中的竞争力。

数据中心方案设计Bychja、系统拓扑图b、4.5.1 设计目标建立一个集中分散、异构、可扩充、可集成、有统一数据模型、有多种角度视图的、可交换的和安全可靠的复合数据库系统。

它将成为政府各种业务系统、政府部门之间协同工作的数据中心,是政府门户的信息中心,多媒体、文档资料和政策法规的存储中心和预测决策所需的数据仓库中心。

4.5.2 数据中心设计基础4.5.2.1 现状分析对于一个完整的电子政务系统来说,统一的框架和相应的数据模式是十分重要的。

电子政务的构建,正经历着由以技术为中心向以数据为中心的方向转变,没有数据也就没有信息,也就没有政府及电子政府。

数据中心在电子政务系统中处于中心地位,具有公共数据(信息)库、模型库、文件交换站以及发布信息的政府门户的功能,各数据源将自己的数据上传给数据中心,而各部门根据自己的需要从数据中心获取数据,实施自己的应用。

按信息的应用属性,可将电子政务的数据类型分为空间数据、基础数据、政务数据、专题数据和多媒体语音数据。

整合政务信息资源,建设和改造政务数据库,并建立人口、法人机构、空间地理和自然资源、以及宏观经济四个基础数据库,将成为我国今后数年电子政务建设的关键。

由于我国政府各部门对信息化建设的深远意义认识不够,以及政务建设有一个发展过程,造成了政府各部门、城市各行业信息化发展步调不一,从而使政务信息化建设存在一些问题:㈠、信息的共享、公开没有立发,信息采集、储存标准不统一,造成了互联互通不畅,共享程度低。

㈡、信息共享机制尚未建立,各职能部门部的信息相对封闭,产生了信息孤岛效应,造成了信息资源的巨大浪费。

㈢、大部分单位业务应用系统还未形成一个部资源共享、有效运行的整体,需要在电子政务设计建设的过场中进行整合和改造。

㈣、网络建设各自为政,结构不合理,互连互通十分困难。

㈤、安全性存在隐患,人门还不放心在网上共享数据。

基于以上问题,需要在法律、技术、设备、管理等多方面加以考虑。

政府数据资源的建设,将有助于打破各级政府和部门对信息的垄断和封闭,能够有效整合政务信息资源,强化对信息资源的不断开发、更新和维护;从长远来说,这项工作的开展,将有助于推动政府信息资源对社会的开放,使之发挥巨大的社会效益和经济效益。

4.5.2.2 资源分类数据中心是电子政务数据资源建设的基础,它是各类信息采集、加工和整合的平台。

数据中心资源大致可分为三大类,一是元数据库、政务叙词表和分类体系与代码表,二是GIS平台,三是服务资源。

(1)元数据库考虑到今后各职能部门的信息联接与交换,电子政务元数据库必需严格定义并向全网开放,否则将造成今后机构间数据交换无法实现。

具体容请参见4.3.3和4.3.4节。

(2)政务叙词表电子政务与电子商务的一个显著不同是前者是为主题所驱动的,而后者是交易驱动的。

在主题驱动系统中,规主题词(叙词)库是至关重要的,因为它是库资源组织、管理以及库际资源交换的基础。

规政务叙词表即是对所有入库资源进行科学标引、描述与分类,通过叙词严格的语义涵和位属关联,建立所有资源在主题层的映射关系,对各类信息产品和服务过程起到基准性、规性、参照性、结构性和工具性的支持作用,以实现全库资源的有序化,并提升其可用性。

如"Internet"有"因特网"、"互联网"、"网际网路"等名称,仅以其中一个名称进行全文检索、关键词检索等并不能保证文献的查全率。

而严格定义的叙词表会在这些表达间建立关联,同时还会给出相关同位词,如"Internet"的同位词有"Intranet"(即"部网"、"企业网"、"联网"、"特网"等),以及"Extranet"("外部网"、"外联网"、"外特网")等,上位词有"计算机网络"、"网络"以及"无线互联网"、"移动互联网"等下位词。

资源库中所有的文献资源只有在标引并与叙词库建立映射后,才能使用户在主题查询时能进退自如。

政务资源叙词表大致由如下分词表组成:机关公文主题词表、宏观经济主题词表、行业主题词表、社会事业主题词表以及科学与技术主题词表等。

(3)信息分类、代码和指标体系表分类与代码对于库息的组织管理和服务是极其重要的,同时,随着国际经济一体化进程的加快,与国际标准信息分类体系的兼容问题也日益重要。

这些分类代码体系涉及到国民经济行业分类代码、联合国及各国海关协调制度(HS)分类与代码、北美工业标准分类代码(NAICS体系)、全国行政区划分类与代码(扩展到乡镇级)、全国工农业产品/商品分类代码、各主导行业信息分类与代码以及文件格式及其结构描述规代码等。

此外,各种指标体系与格式化文件对于政府的宏观管理和决策分析也是极其重要的。

此类数据常以表格形式出现,并在各级机关部门中流转生成,它们之间的交换也以表格形式进行。

所以,字段统一、代码统一、格式统一、定义统一的表格是主管部门从事经济分析、数据再处理和决策支持的前提。

(4)GIS平台几乎所有的经济、产业与社会信息都与地理空间信息相关,近年来GIS已融入IT业的主体,并成为各类数据综合可视化的基础平台。

与专业数据结合的各类专题电子地图更是各地政府进行区域经济与社会发展规划、开展招商引资、比较本地与周边地区竞争优势不可缺少的工具。

同时,政务数据库的资源只有在与GIS整合后,才能产生质变,真正为政府宏观调控起到决策支持的作用。

(5)服务资源电子政务系统的服务对象有4类:政府机构、公务员、公民、企业单位。

服务资源即指直接为这4类客户提供服务的信息。

其中包括政府系统办公数据、各类业务数据、国家政策指令,各种政务图像、视频,还包括电子商务、工商、税务、金融、海关、法律、卫生、医疗、教育、职业等基础设施服务信息。

4.5.2.3 数据特性(1)静态数据与动态数据电子政务数据中心必须满足电子政务平台进行数据交换的需要,同时还必须满足在平台上建立的各业务系统进行综合业务处理的要求,并为门户系统提供各种静态和动态的数据、信息。

所谓静态信息是指对电子政务的运行中不经常变化,供各个业务系统查询、处理的数据或信息:政策、法规、元数据、资料库、各种多媒体数据等,它们会随着时间而逐步增大。

所谓动态数据是指随着运行而增加、修改的数据:并联审批中文件流转状态数据,反映企业、个人所处状态的数据,国民经济运行状态的数据等。

动态数据同各个局委办的信息密切相关,但又是面向主题的,如社会保险这个主题,实际上同保险、工资、税务和银行密切相关;个人信用使用主题,它的数据与银行、税务、个人消费、个人收入密切相关。

(2)微观应用与宏观应用的数据共享政府业务中的信息应用有微观的应用与宏观应用之分,微观数据的应用主要是针对个案的事务处理。

比如工商登记,业务申报,税务处理,个人劳保、补助、婚丧、驾照、护照、医疗等等。

微观事务处理的业务既包含对社会市场秩序的监管,又包含对企业、对公众的服务。

这类事务处理的工作主要是由基层的一线人员来承担的,其信息共享的特点是:由来自不同方面的信息要围绕一个主体来整合起来,比如将医疗卫生、计划生育、社会保障等信息依据人的整合起来,这就构成了以人为主题的数据库。

同样还可以建立以法人为主题的数据库来整合法人的信息咨询。

实际上,微观信息共享的核心是将不同来源的数据资源,整合为主题数据库。

微观数据的收集经常是由不同的主管部门来做的,如公安、税务、卫生部门、社保部门、工商部门等。

要让这些部门收集的数据依据主题(主体)整合起来并不是容易的,首先必须要解决这些部门主观上的抵制,这是一个政务改革与利益处置的问题。

在技术上,要求有非常标准化的唯一的主体编码,并要开放数据结构,这样才有利于可共享的主题数据库的诞生。

进一步,我们应当尽量通过一表式的调查、登记,将尽可能多的数据集中地通过一次调查来完成,从而能尽量地节约成本。

由于管理的角度不一样,我们很难通过一个主题数据来集中所有的共享数据,也许,我们还是需要几个系统来分别处理各自的业务,但是,经过数据整合设计之后的系统,肯定能够降低数据收集的总成本,并为微观业务提供更有效的服务。

宏观应用的数据共享,主要是为领导层服务,希望通过共享数据资源来提高政府的决策水平。

然而如何从纷繁庞杂的数据中挖掘出有用的信息进行预测分析,如何更好地管理和决策呢?我们可以选择数据仓库(Data Warehouse)作为决策支持系统的核心。

数据仓库是支持管理决策过程的、面向主题的、集成的、不可更新的且随时间不断变化的数据集合。

利用数据仓库,对源数据经过提取、转换、加载形成统一的数据格式,再利用数据挖掘和OLAP分析工具为决策者提供所需的信息。

数据仓库的使用者主要是机关单位、市委领导等决策相关人员,为他们提供在业务办公基础数据库的基础上各种层次汇总的数据,帮助他们进行各种决策支持。

对于数据仓库的概念我们可以从两个层次予以理解,首先,数据仓库用于支持决策,面向分析型数据处理,它不同于现有的业务型数据库;其次,数据仓库是对多个异构的数据源有效集成,集成后按照主题进行了重组,并包含历史数据,而且存放在数据仓库中的数据一般不再修改。

数据仓库主要有三方面的作用:首先,数据仓库提供了标准的报表和图表功能,其中的数据来源于不同的多个事务处理系统,因此,数据仓库的报表和图表是关于整个集成信息的报表和图表;其次,数据仓库支持多维分析,多维分析是通过把一个实体的多项重要的属性定义为多个维度,使得用户能方便地汇总数据集,简化了数据的分析处理逻辑,并能对不同维度值的数据进行比较,而维度则表示了对信息的不同理解角度。

应用多维分析可以在一个查询中对不同阶段的数据进行纵向或横向比较,这在决策过程中非常有用;第三,数据仓库是数据挖掘技术的关键基础,数据挖掘技术要在已有数据中识别数据的模式,以帮助用户理解现有的信息,并在已有信息的基础上,对未来的状况作出预测。

虽然数据仓库也有面向主题的定义,但这些主题是较长时间的,具有战略定义的主题。

由以上分析可见,根据数据库的操作性、数据的语义,应该把数据库分为三大类:一般意义的数据库即关系数据库、文本数据库(DB);供综合业务系统和门户使用的面向主题的数据库(OSD);数据仓库,它是供门户决策者使用的数据库(DW)。

DB数据主要分布在各局委办,数据中心只有少量的;所以它是集中分布的。

面向主题的操作数据库(OSD)是电子政务数据中心的主体,它是DB按主题映射的数据库;数据仓库建立在DB和OSD之上的主题数据库。