从局部战争到全面战争

- 格式:ppt

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:20

抗日战争的资料1. 背景介绍抗日战争是指中国共产党领导下的全国抗日战争,也称为中国人民抗日战争。

它是从1937年抗日战争的爆发到1945年日本宣布无条件投降为止的一场历时近八年的抗战。

这场战争是中国人民与日本侵略者进行的一场正义之战,是中华民族的伟大斗争,也是中国近代史上最伟大的民族解放战争之一。

2. 战争的起因抗日战争的起因可追溯到日本对中国的侵略行动。

自19世纪末至20世纪初,列强在争夺中国利益的过程中,日本逐渐崛起,并以侵略中国为其国家建设的手段之一。

1931年九一八事变,是日本侵略行动的开始,随后在1937年马德里事件中,由日本发动了全面战争,这标志着抗日战争的爆发。

3. 战争的进程抗日战争的进程可以分为三个阶段:初期的抵抗与局部战争阶段、全面战争的全民抗战阶段和全面反攻的胜利阶段。

初期的抵抗与局部战争阶段这个阶段从1937年至1938年期间,主要是各地的群众和军队进行抵抗,并进行了一系列的反击战。

其中,有著名的淞沪抗战、台儿庄战役等。

全面战争的全民抗战阶段从1938年到1941年,这个阶段是抗战的全面展开和全国范围内的战争局势形成的时期。

这一时期,中国共产党领导下的八路军、新四军和国民政府军队展开了广泛的游击战和正规战。

同时,中国还得到了国际援助,在东北、华北和华中等地形成抗战根据地。

全面反攻的胜利阶段自1941年至1945年,这个阶段是抗战态势逐渐改变、日本队伍逐渐被削弱的时期。

中国军队与日军展开了一系列的大规模战役,最终于1945年战胜日本侵略者,让中国重新获得了独立和民族尊严。

4. 战争的影响抗日战争对中国产生了深远的影响,它在政治、经济、社会和文化等方面都有重要的意义。

政治影响抗日战争加强了中国共产党在中国抵抗日本侵略中的地位和声望,为中国共产党在之后的解放战争中的胜利打下了基础。

同时,国民政府也在战争中积累了政治经验,为日后的政治改革奠定了基础。

经济影响抗日战争对中国经济造成了巨大破坏,但也促使中国工业的发展和现代化进程的加速。

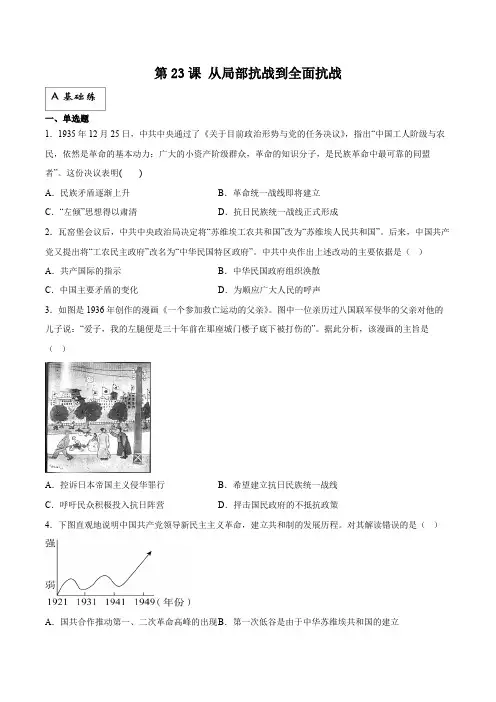

第23课从局部抗战到全面抗战一、单选题1.1935年12月25日,中共中央通过了《关于目前政治形势与党的任务决议》,指出“中国工人阶级与农民,依然是革命的基本动力;广大的小资产阶级群众,革命的知识分子,是民族革命中最可靠的同盟者”。

这份决议表明()A.民族矛盾逐渐上升B.革命统一战线即将建立C.“左倾”思想得以肃清D.抗日民族统一战线正式形成2.瓦窑堡会议后,中共中央政治局决定将“苏维埃工农共和国”改为“苏维埃人民共和国”。

后来,中国共产党又提出将“工农民主政府”改名为“中华民国特区政府”。

中共中央作出上述改动的主要依据是()A.共产国际的指示B.中华民国政府组织涣散C.中国主要矛盾的变化D.为顺应广大人民的呼声3.如图是1936年创作的漫画《一个参加救亡运动的父亲》。

图中一位亲历过八国联军侵华的父亲对他的儿子说:“爱子,我的左腿便是三十年前在那座城门楼子底下被打伤的”。

据此分析,该漫画的主旨是()A.控诉日本帝国主义侵华罪行B.希望建立抗日民族统一战线C.呼吁民众积极投入抗日阵营D.抨击国民政府的不抵抗政策4.下图直观地说明中国共产党领导新民主主义革命,建立共和制的发展历程。

对其解读错误的是()A.国共合作推动第一、二次革命高峰的出现B.第一次低谷是由于中华苏维埃共和国的建立C.第二次革命高峰时陕甘宁边区政府成立D.新民主主义革命在曲折中走向胜利5.如表是抗战爆发后,中国高校自1937年—1939年内迁简表,据此可知,抗战期间高校内迁()内迁概况补充说明北京大学,清华大学和南开大学,迁往昆明后合并为西南联合大学据不完全统计,从1937年7月至次年8月,108所高校中有25所因战争不得不暂行停顿,37所被迫迁移后方,15所勉力支持却屡遭轰炸北平师范大学先迁西安,再迁陕西城固,三迁兰州北平大学,北洋工学院迁到西北A.奠定了抗战胜利物质基础B.体现了政府持久抗战意图C.促进了西部教育均衡发展D.推动了先进科技文化传播6.1937年7月8日,中国共产党通电全国:“只有全民族实行抗战,才是我们的出路。

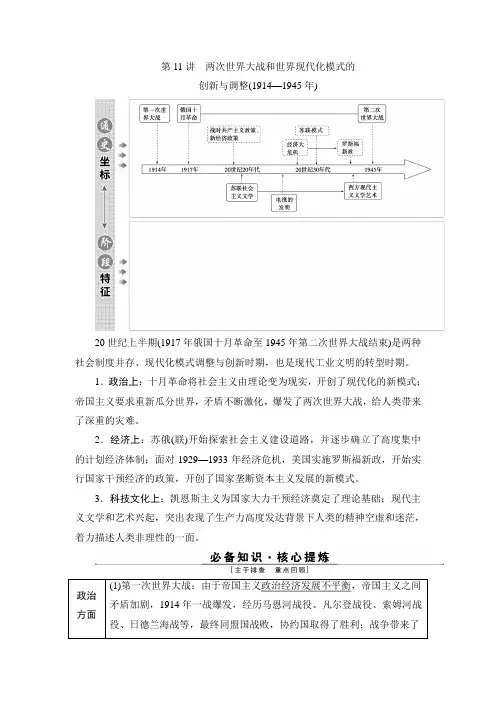

第11讲两次世界大战和世界现代化模式的创新与调整(1914—1945年)20世纪上半期(1917年俄国十月革命至1945年第二次世界大战结束)是两种社会制度并存、现代化模式调整与创新时期,也是现代工业文明的转型时期。

1.政治上:十月革命将社会主义由理论变为现实,开创了现代化的新模式;帝国主义要求重新瓜分世界,矛盾不断激化,爆发了两次世界大战,给人类带来了深重的灾难。

2.经济上:苏俄(联)开始探索社会主义建设道路,并逐步确立了高度集中的计划经济体制;面对1929—1933年经济危机,美国实施罗斯福新政,开始实行国家干预经济的政策,开创了国家垄断资本主义发展的新模式。

3.科技文化上:凯恩斯主义为国家大力干预经济奠定了理论基础;现代主义文学和艺术兴起,突出表现了生产力高度发达背景下人类的精神空虚和迷茫,着力描述人类非理性的一面。

政治方面(1)第一次世界大战:由于帝国主义政治经济发展不平衡,帝国主义之间矛盾加剧,1914年一战爆发,经历马恩河战役、凡尔登战役、索姆河战役、日德兰海战等,最终同盟国战败,协约国取得了胜利;战争带来了深重灾难,也改变了世界格局。

(选修3)(2)社会主义制度的建立:一战激化了俄国的社会矛盾,二月革命推翻了沙皇专制,在《四月提纲》的指导下,十月革命取得胜利,建立起新型的无产阶级专政,开辟出社会主义发展的道路。

(3)国际关系方面,凡尔赛—华盛顿体系建立,调整了帝国主义国家对世界的统治秩序;到20世纪30年代大危机前国际关系相对稳定;20世纪30年代,在大危机打击下,各资本主义国家加紧对国际市场的争夺,法西斯国家加紧侵略扩张,世界动荡不安。

(选修3)(4)第二次世界大战:随着凡尔赛—华盛顿体系所隐含矛盾的发展,在20世纪30年代经济危机的背景下,第二次世界大战从局部战争发展为世界全面战争,有苏德战场、北非战场、太平洋战场、中国战场等战场,世界反法西斯国家结成同盟,最终打败了德意日法西斯势力,取得了世界反法西斯战争的胜利,深刻影响了战后世界局势的变化。

岳麓版选修3第10课从局部战争走向全面战争备课人毕晓黎教学目标:课标:了解第二次世界大战爆发的历史背景,概述第二次世界大战是怎样从局部战争逐步走向全面战争的。

教学重点、难点:从局部战争走向全面战争的原因。

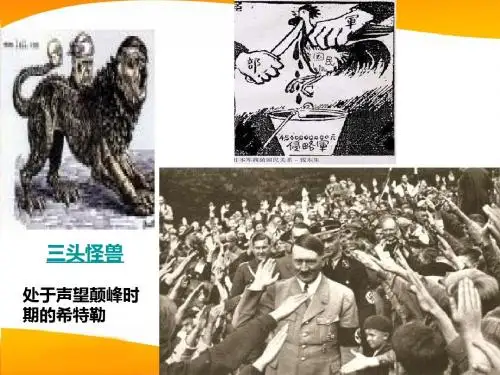

教学准备:多媒体课件教学方法:图示法、归纳法、讲述法、讨论法教学过程:导入新课:随着欧亚战争策源地的形成,德意日三个法西斯国家走上对外侵略扩张的道路,发动了一系列的局部战争。

那么局部战争怎么会演变成全面的世界大战呢?讲授新课:一、全面战争爆发的原因:(一)法西斯的对外侵略扩张:设问:到20世纪30年代,哪些国家走上了法西斯的道路?1922年意大利、1933年德国、1936年日本。

走上法西斯道路后,30年代,这些国家纷纷开始侵略扩张,挑起战端。

有哪些表现呢?1、意大利侵略埃塞俄比亚:1935年10月意30万大军不宣而战,到1936年5月正式吞并。

设问:意大利为什么侵略埃塞俄比亚呢?由于实力相对较弱和德国法西斯的扩张,意大利在欧洲扩张成功的可能性很小;(出示地图)埃塞俄比亚地处东非要地,战略位置十分重要。

意埃实力对比悬殊,意装备先进(图片),而埃的军队尚属于部落军(图片),但意仍采用了狂轰滥炸、施放毒气等灭绝人性的措施,大量使用毒气,致使埃塞俄比亚27.5万军民被毒气熏死,40余万无辜居民惨遭杀害,体现了法西斯组织反人类的特点。

2、德意干涉西班牙内战:1936年内战爆发—1939年共和国被颠覆设问一:西班牙内战的双方是?初期内战的性质是?佛朗哥叛军(德意扶植的西班牙法西斯势力)与人民阵线政府(西班牙共产党和左翼政党的联合执政);西班牙人民反对本国法西斯势力的内战;后来德意进行了公开的武装干涉:德国派往西班牙的“秃鹰军团”,主要是空军、坦克兵和技术兵种,意大利派往西班牙的是整师的“黑衫队员”,在1937年中最多时,人数达到约5万人。

法西斯的部分外籍军团是由德国的“容克”飞机空运去的,随后大量的军队由德意战斗机护航乘船渡过海峡,大批武器装备、弹药源源不断供应叛军,德意的轰炸机对西班牙的城市进行狂轰滥炸,德意的正规军也在“志愿兵”名目掩盖下踏上西班牙本土。

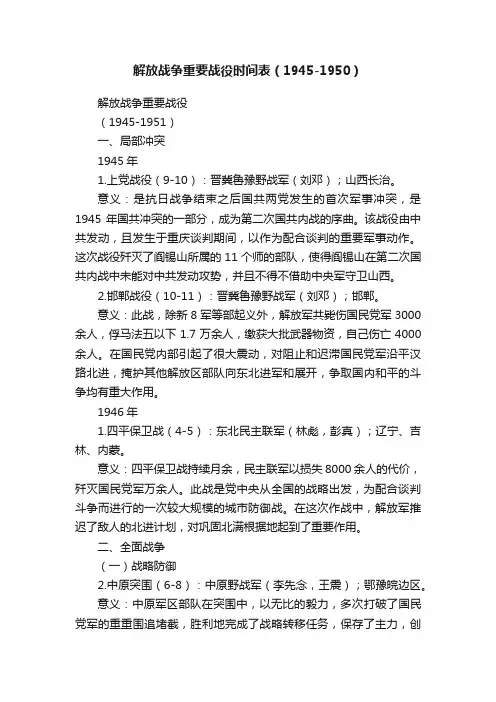

解放战争重要战役时间表(1945-1950)解放战争重要战役(1945-1951)一、局部冲突1945年1.上党战役(9-10):晋冀鲁豫野战军(刘邓);山西长治。

意义:是抗日战争结束之后国共两党发生的首次军事冲突,是1945年国共冲突的一部分,成为第二次国共内战的序曲。

该战役由中共发动,且发生于重庆谈判期间,以作为配合谈判的重要军事动作。

这次战役歼灭了阎锡山所属的11个师的部队,使得阎锡山在第二次国共内战中未能对中共发动攻势,并且不得不借助中央军守卫山西。

2.邯郸战役(10-11):晋冀鲁豫野战军(刘邓);邯郸。

意义:此战,除新8军等部起义外,解放军共毙伤国民党军3000余人,俘马法五以下1.7万余人,缴获大批武器物资,自己伤亡4000余人。

在国民党内部引起了很大震动,对阻止和迟滞国民党军沿平汉路北进,掩护其他解放区部队向东北进军和展开,争取国内和平的斗争均有重大作用。

1946年1.四平保卫战(4-5):东北民主联军(林彪,彭真);辽宁、吉林、内蒙。

意义:四平保卫战持续月余,民主联军以损失8000余人的代价,歼灭国民党军万余人。

此战是党中央从全国的战略出发,为配合谈判斗争而进行的一次较大规模的城市防御战。

在这次作战中,解放军推迟了敌人的北进计划,对巩固北满根据地起到了重要作用。

二、全面战争(一)战略防御2.中原突围(6-8):中原野战军(李先念,王震);鄂豫皖边区。

意义:中原军区部队在突围中,以无比的毅力,多次打破了国民党军的重重围追堵截,胜利地完成了战略转移任务,保存了主力,创建了两块游击根据地,并留置小部分兵力坚持鄂东和鄂中地区的游击斗争。

同时钳制了国民党军的大量兵力,从战略上配合了其他地区解放军的作战。

3.苏中战役(7-8):华中野战军(粟裕,谭震林);苏州中部。

意义:苏中战役是中国人民解放军在内线作战的著名战例(七战七捷),同时起到了战略侦察作用,也是全面内战爆发后,解放军取得的第一个胜利的战役。

第23课从局部抗战到全面抗战教案一、教学目标1.了解日本侵华战争的背景和起因,了解1931年九一八事变后,日本如何发动侵华战争。

2.认识到中国人民抵抗日本侵略所面临的巨大压力,了解毛泽东、周恩来等人创立的全国抗日战争指挥系统的组成和作用。

3.理解全面抗战发动的必要性和意义,认识到全国各族人民的抗日斗争和民族团结的重要性。

二、教学内容1.日本侵华战争(1)九一八事变1931年9月18日,日本军队在奉天(今沈阳)制造“火车事故”,宣布华北“独立”,并进入东北,并成立伪满洲国。

(2)淞沪战争1932年,日军占领上海后,中国军队经过三个多月的艰苦抵抗,失败收场。

(3)中原大战日军进攻华北,中国军队多次反击。

热河、察哈尔战争,为全国抗战埋下伏笔。

2.全国抗战的发动和发展(1)卢沟桥事变1937年7月7日,早晨六时,日本侵华军发动了进攻华北抗日军的全面战争,开始了长达八年的全面抗战。

(2)全国抗战的组织全国抗战胜利的前提,是建立一个统一的指挥系统。

1937年9月29日,坚决执行抗战决策的中共中央在陕北瓦窑堡召开的全国抗日军政干部会议,创立了全国抗日战争指挥系统,为全国抗战指挥和领导奠定了基础。

3.全民族抗战(1)抗战的宣传和动员全面抗战胜利的前提是全民族的抗战。

在全面抗战中,抗战宣传成为战争的一支重要力量。

(2)抗日民族统一战线为了集中全国人民的的力量,实行全国抗战,中共中央制定了《抗日民族统一战线策略》,在全国范围内发动了广泛、自发的民族统一战线,以构筑中国人民的民族团结力量,配合抗日战争的胜利进行。

4.全面抗战的胜利(1)淞沪会战淞沪会战,是抗战时期中国军队第一次取得有益的战果,打破了几个月以来日军对淞江口的封锁。

(2)台儿庄战役台儿庄战役,是中国军队打败日军的具有里程碑意义的一战,为抗日战争的胜利奠定了基础。

三、教学方法1.讲授法2.讨论法3.案例教学法四、教学建议1.可以通过学生的小组合作,分别研究抗战时期的重要事件,进行总结与汇报,以此加深学生的理解和认识。

第10课从局部战争到全面战争导言:美国总统罗斯福曾经对英国首相丘吉尔谈起,应该给第二次世界大战起一个名字,丘吉尔脱口而出:“The unnecessary War!”他认为如果不是第一次世界大战战胜国的决策者们处理不当,致使德、意、日侵略势力迅速膨胀,第二次世界大战本来是可以避免的。

那么英法美的领导人在20世纪30年代到底是怎么做的?战争为什么不能避免,而从局部的战争走向了全面战争的深渊?一、法西斯的对外侵略扩张——局部战争思考:20世纪30年代,法西斯国家是如何对外扩张的?其结果如何?由于当时世界战略格局和力量对比等因素,德意日不可能一下就挑起世界大战,而是分别在亚洲、非洲和欧洲发动一系列的局部战争,1931年日本发动侵略中国东北的战争,1937年发动全面侵华战争,1935年意大利挑起侵占埃塞俄比亚(埃塞俄比亚地处战略位置,而且自然资源丰富,从而早已成为了意大利的侵略对象。

),1936年德意法西斯国家武装干涉西班牙内战,1936年德国吞并奥地利,1939年3月,德国侵吞捷克斯洛伐克。

1.1935年意大利挑起侵占埃塞俄比亚埃塞俄比亚地处战略位置,而且自然资源丰富,从而早已成为了意大利的侵略对象。

2.1936年德意法西斯国家武装干涉西班牙内战从西班牙的地理位置,想想德意法西斯为什么要侵占西班牙?导致了什么影响?(1)原因:1.夺取西班牙重要的战略地位和战略资源2.切断英法与其海外殖民地的联系3.支持佛朗哥法西斯势力,把西班牙变成检验自己军事实力的实验场。

(2)影响:1.西班牙内战(民主革命)演变成为反法西斯侵略的民族战争2.导致了西班牙人民阵线共和国的颠覆西班牙人民阵线是什么性质的组织?反法西斯统一战线组织《格尔尼卡》:1937年,德国空军对西班牙城市格尔尼卡进行野蛮轰炸,大量平民伤亡。

画家毕加索义愤填膺,以此为题材创作了名画《格尔尼卡》,用超现实主义的风格揭露了法西斯的罪行。

一个德国法西斯分子看过后问毕加索:“这是你的杰作吗?”画家回答:“不,这是你们的杰作。

二第二次世界大战的爆发教材整理1 德国闪击波兰1.第二次世界大战的全面爆发(1)闪击波兰:1939年9月1日,德军依据拟订的“白色方案”,以强大的兵力突然袭击波兰。

(2)全面爆发:1939年9月3日,英、法对德宣战。

2.波兰灭亡(1)奇怪战争:英、法联军宣而不战,波兰孤军奋战。

(2)华沙保卫战:1939年9月17日,波兰政府流亡国外,华沙军民抵抗二十多天后,华沙陷落。

(3)德国在波兰的统治:德军在波兰建立臭名昭著的奥斯威辛等集中营,杀害犹太人人数超过100万。

教材整理2 苏联建立“东方战线”1.《苏德互不侵犯条约》的签订(1)背景:英、法、苏三国关于共同制止法西斯侵略的谈判陷入了僵局。

(2)签订:1939年8月23日。

(3)内容①双方保证不单独或联合其他国家对对方采取任何武力行动、任何侵略行为或任何攻击。

②划分了两国在东欧的势力范围。

2.“东方战线”的建立(1)方式:出兵强占、最后通牒和战争等。

(2)表现:苏联通过各种方式把波兰等国的领土并入苏联。

(3)结果:从1939年9月至1940年8月,苏联建立起一条从波罗的海到黑海的“东方战线”。

[课中思考] 苏联签订《苏德互不侵犯条约》产生了哪些影响?【提示】①《苏德互不侵犯条约》的签订,使苏联摆脱了遭受德、日两国两面夹击、陷于孤立无援的危险境地,并给了英、法两国祸水东引的阴谋以沉重打击。

苏联利用两个帝国主义集团之间的矛盾,避免首先卷入战争,赢得了短暂的时间来做好战争准备。

②《苏德互不侵犯条约》的签订使德国避免了两线作战。

苏德条约还附有秘密附加议定书,划分了两国在东欧的势力范围,表现了苏联的大国沙文主义。

教材整理3 德国闪击北欧、西欧1.背景英法对德宣战后,形成“西线无战事”和“静坐战”局面,加速了波兰的崩溃。

2.过程(1)闪击北欧:1940年4月9日占领丹麦、挪威。

(2)闪击西欧:1940年5月,侵占荷兰、比利时、卢森堡。

(3)敦刻尔克大撤退。

①原因:德军把英法联军约40万人围困在敦刻尔克。

第4课第二次世界大战的全面爆发学习目标:1.概述第二次世界大战是怎样从局部战争逐步走向全面战争的。

2.了解各大战场重要战役等史实。

1.重点:德国入侵波兰;法国的沦陷;不列颠之战。

2.难点:“闪电战”;法国败亡的原因。

教材整理1德国入侵波兰1.大战的爆发(1)1939年9月1日,德军大举进攻波兰。

(2)9月3日,英法对德宣战,二战全面爆发。

2.波兰速亡(1)原因①波军部署不当,装备落后。

②德军使用“闪电战”,装备精良。

③英法宣而不战,使波兰孤军奋战。

④苏联趁火打劫,占领了波兰东部地区。

(2)影响:希特勒将战争重心转到西线,打击法国。

教材整理2法国的沦陷1.背景:波兰败亡,战争重心转移到西线。

2.进程(1)确保侧翼:德军于1940年攻占丹麦、挪威,又迫使荷兰、比利时投降。

(2)突入法国:绕过马奇诺防线,进攻法国,兵锋直指英吉利海峡,英法联军从敦刻尔克撤往英国。

(3)发动总攻:1940年6月,德军发动总攻,意大利也对法宣战。

(4)法国败亡:1940年6月22日,法国投降,贝当在维希成立傀儡政府,戴高乐流亡英国并组织“自由法国”运动。

[深度点拨]法国迅速败亡的原因①长期推行绥靖政策。

它使法国国内民心涣散,士气低落,严重影响了军队的战斗力,自食其果。

②军事理论落后,消极防御,思想麻痹,迷信阵地战和马奇诺防线,对大规模使用装甲兵和航空兵的新战术熟视无睹。

③《苏德互不侵犯条约》的签订,使德国无后顾之忧,集中大量兵力于西线,且前期经过周密准备。

教材整理3不列颠之战1.背景(1)德军的西线进攻,宣告英法长期推行的绥靖政策破产。

(2)英国首相丘吉尔拒绝了德国的劝降。

2.经过(1)1940年7月,希特勒下令执行入侵英国的“海狮计划”。

大规模空袭英国本土,重点打击英国的军事设施。

(2)英国军民粉碎了德国的“空中闪电战”计划。

(3)为扭转战局,英国夜袭柏林。

3.影响(1)德国被迫推迟“海狮计划”。

(2)希特勒的侵略计划第一次未能得逞。