中国耕地资源数量变化的趋势分析与数据重建1949~2003

- 格式:doc

- 大小:322.50 KB

- 文档页数:10

我国耕地面积变化的影响因素分析及政策建议作者:侯艳丽马俊来源:《安徽农业科学》2019年第18期摘要近年来,随着我国城镇化进程的推进,建设用地面积不断扩张,大量良田被占用;再加上不合理利用耕地资源,这些都严重威胁到我国耕地的质量,导致耕地已逐渐成为我国社会发展的稀缺资源。

因此,分析我国耕地面积变化的影响因素对预测我国未来耕地面积的变化趋势、合理利用耕地资源、保障粮食安全、实现耕地的可持续利用等都具有显著的现实意义。

定性分析了我国1949—2018年耕地面积和耕地利用现状,采用因子分析法提取出我国耕地利用变化的驱动因子主成分,同时建立多元回归模型,分析驱动因子对耕地面积变化的影响。

结果表明,自新中国成立以来,我国耕地面积经历了持续增加—持续减少—波动减少—较平稳4个阶段;我国经济发展水平较高的区域耕地利用变化率较大;经济发展、人口增长和城镇化是我国耕地面积变化的主要影响因素。

最后,提出了相关政策建议。

关键词耕地面积;耕地利用;影响因素;驱动力;政策建议中图分类号F;323.211文献标识码A文章编号0517-6611(2019)18-0060-05doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2019.18.015开放科学(资源服务)标识码(OSID):Analysis of Influencing Factors and Policy Suggestions for the Change of Cultivated Land Area in ChinaHOU Yan-li,MA Jun(Natural Resources Planning and Research Institute of Gansu Province, Lanzhou, Gansu 733000)AbstractWith the development of economy and the progress of urbanization, the area of land used for construction continued to expand, a lot of fertile land is occupied with the irrational use of arable land. All these seriously threat the quality of cultivated land in China and arable land has gradually become a scarce resource for China's social development. Analyzing the influencing factors of the change of cultivated land area in China had significant practical significance to predicting the change trend of cultivated land area in the future, rationaly using arable land resources, ensuring food security, and realizing sustainable utilization of cultivated land. In this research, we firstlyqualitatively analyzed the arable land area and the current situation of arable land utilization in China from 1949 to 2018, then factor analysis was used to extract the driving factors of farmland use change in China. At the same time, a multiple regression model was established, and the influence of driving factors on the change of cultivated land area was analyzed. The result showed that since the founding of new China, the cultivated land area in China experienced four stages of continuous increase-continuous decrease-fluctuation decrease-relative steady. The area with higher level of economic development in China had a larger change rate of cultivated land use. Economic development, population growth and urbanization were the main influencing factors of the change of cultivated land area in China. At last, some policy suggestions were put forward.Key wordsCultivated land area;Cultivated land use;Influencing factor;Driving force;Policy suggestions耕地是土地利用的重要方式,是人類赖以生存的基础,也是广大农民群众抵御就业风险的屏障,对维护社会的稳定意义重大[1]。

and cultivated land security result from which need to be paid more attention to.In future,the pace of ecological cultivated land conversion will be slowed down gradually after a fast ecological rescue phase,the grain security and cultivated land security will become the main influencing factors which affect changes of Chinese cultivated land amount.With the strict implementation of cultivated land protecting policy,the Chinese cultivated land amount will keep steady after 2010.【关键词】土地利用/中国耕地资源/趋势分析/数据重建land use/Chinese cultivated land/trend analysis/data reconstructing耕地是地球上最普遍的土地利用形式之一,也是受人类活动影响最大的土地类型。

全球耕地占陆地总面积的10.20%[1],变化特征与动态已成为土地利用/土地覆被变化研究的重要内容。

中国耕地面积约占世界耕地资源数量的8.6%(中国耕地面积数据取自1996年全国土地详查结果,世界耕地面积则按照《世界资源报告2000-2001》中1997年数据计),占全国土地总面积的13.68%[2],耕地资源数量变化无疑是准确刻画中国土地利用/土地覆被变化必不可少的内容。

受人类活动影响,耕地资源数量的增减变化特别频繁,加上由于多种原因造成中国对于耕地面积的统计在不同时段统计范围与口径的差异很大,国际上许多学者认为中国耕地统计数据的置信度存在很大问题,如Crook F W认为中国耕地面积存在低报问题[3],国际应用系统分析研究所(IIASA)甚至认为中国耕地面积统计数据有可能存在40%左右的误差[4]。

中国近20年来耕地面积的变化及其政策启示一、论文报告标题1. 中国耕地面积变化的趋势分析2. 耕地保护政策的实践与探讨3. 农业生产结构调整与耕地面积变化的关系4. 农民财产性收入提升与耕地流转的经济效益分析5. 农村土地制度改革与耕地保护政策的融合二、中国耕地面积变化趋势分析近20年来,随着城市化的加速和工业化的发展,中国面对着严重的耕地资源短缺和环境污染等问题。

为此,中国政府在保护耕地的过程中,制定了一系列的耕地保护政策。

然而,从数据上可以看出,中国的耕地面积变化趋势并不乐观。

首先,查阅相关数据,可以得知1997年到2017年的20年间,中国的耕地面积减少了约1500万公顷左右,年均减少约750万公顷,占到全国土地面积的2.2%左右。

其中,一些较发达的地区(如长三角地区等),耕地面积减少幅度更为严重。

其次,对于耕地面积的利用率,中国虽然实行了“耕地占补平衡”政策,力图保护和合理利用耕地资源,然而,还是存在了一些问题。

例如,一些农民为了增加收益,把耕地流转给了其他人,导致耕地闲置、荒废等问题,这些都给土地资源的利用造成了损害。

三、耕地保护政策的实践与探讨在耕地保护政策的实施过程中,中国政府不断地完善和调整政策,以加强对耕地资源的保护。

具体来说,政策主要包括以下几个方面。

一是加强耕地基本信息的统计和管理。

政策的核心是落实好“耕地占用指标管理制度”,确保耕地总量不减、质量不降。

同时,加强耕地资源的监管和管理,落实耕地的区划和登记制度,遏制非法侵占和乱占耕地现象。

二是加强对农民的资金支持。

政策鼓励有条件的地区采取有偿退出、产权流转等措施,统筹推进农村土地制度改革。

加强耕地资源的开发和利用,扩大农民资本收益,推行农户产权分置,让农民享受到土地资产的红利。

三是推行农业生产结构战略性调整。

政策鼓励大力发展现代农业、循环农业、高效农业等现代化农业模式,借助科技进步等手段提高农业产值和效益。

同时,对农业产业的结构进行调整,引导农业向优势方向发展,以减少对耕地资源的需求。

重难点14 资源、环境与国家安全目录重点01 资源、环境与国家安全重点02 国家安全战略与政策重点03 生态环境建设【命题规律】高考考查本考点时常以区域图、文字材料、景观图等为载体,考查区域地理要素分布、特征、成因及可持续发展,侧重区域认知、综合思维及人地协调观考查。

【命题预测】区域图是高考试题必不可少的图示,试题情景的背景往往隐藏在区域图、文字材料、景观图等中,将定位与区域认知结合,考察学生的综合思维和处理问题的能力,将人地协调观融入试题。

重点01 资源、环境与国家安全1.资源安全与国家安全我国能源安全问题突出的主要原因(1)能源地区分布不均,能源生产与能源消费地区不匹配。

西多东少、北多南少。

(2)我国经济发展速度快,能源需求量大,能源供应紧张。

我国耗能大的工业发展快,加剧了能源紧张。

(3)能源利用率低,单位产值能耗大,浪费严重。

(4)能源消费结构很不合理。

能源勘探、开采跟不上国民经济需求。

(5)石油进口受国际大环境的影响,很不稳定。

(6)我国缺少石油储备体系。

保障我国能源安全的主要对策措施(1)开源:加大国内资源勘探力度,提高能源开采率;积极开发水能资源;加快发展核电;鼓励发展新能源,优化能源结构。

(2)节流:推广新技术、新工艺,充分利用经济杠杆促进能源节约,提高能源利用率;调整产业结构,发展节能产业。

(3)区际协调:积极开展国际能源资源合作,建设石油储备基地,保证我国能源的正常供应。

保障粮食安全的措施(1)增加粮食产量(a)扩大耕地数量:1949年以后,耕地数量增加有限,目前总体呈减少趋势。

(b)提高粮食单位面积产量:扩大农田灌溉面积与防洪排涝,平整土地。

;培育推广粮食高产品种,研发综合配套栽培技术;大力施用农家有机肥和增施化肥;提高耕地复种指数,发展间作套种;使用农药防治病虫害;发展农业机械化。

(2)通过粮食的跨区调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题。

(3)充分利用国际粮食市场,是我国保证粮食安全的重要辅助手段之一。

2011届高考地理考前天天练黄金卷5一.宇宙探索与极地科考(1)嫦娥二号发射(2)我国成功发射第七颗北斗导航卫星(3)第27次南极科考(4)第4次北极科考(5)其他:“神舟八号”飞船、中国2020年将建成空间站等★嫦娥二号发射【热点材料】2010年10月1日18时59分57秒,搭载着嫦娥二号卫星的长征三号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射,赴月球拍摄月球表面影像、获取极区表面数据。

中国探月工程二期揭开序幕。

【考点链接】天体系统、地方时的计算、地球的特殊性、太阳直射点的回归运动、大气的受热过程、比例尺的大小与内容详略的关系等【典型试题】北京时间2010年10月1日18时59分57秒,“嫦娥二号”探月卫星成功发射,位于太平洋上的远望五号测量船(约150°E)对其进行同步监测。

据此完成1~3题。

1.“嫦娥二号”所处的天体系统中,级别最低的是()A.地月系B.太阳系C.银河系D.总星系2.“嫦娥二号”升空时,下列现象可信的是( )A.北极附近出现极夜现象B.北京昼长夜短,但昼逐渐变短C.地球公转速度越来越慢 D.华北地区物体影长达一年中最小值3.次日凌晨首幅月面图的获取所涉及的主要地理信息技术是( )A.地理信息系统B.全球定位系统C.遥感D.数字地球4.2010年10月1日下午18时59分57秒,我国“嫦娥二号”在西昌点火升空,准确入轨。

该卫星()A.到达了河外星系B.始终在地月系C.脱离了太阳系D.脱离了地月系5.“嫦娥二号”绕月飞行,探测月球表面时,它不可能面临( )A.强大的宇宙射线B.太阳活动干扰C.云层遮挡D.巨大的温差6.我国目前已经有3个卫星发射基地,分别是酒泉、太原、西昌卫星发射基地,文昌卫星发射基地正在建设中。

读图回答下列问题。

(1)“嫦娥二号”发射时,图中①②③④地点最靠近太阳直射点的是_________。

(2)月球表面昼夜温差高达300℃以上,运用大气受热过程原理,解释地球表面昼夜温差小而月球表面昼夜温差大的原因。

2003年中国国土资源公报(国土资源部)2003年,国土资源工作以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指导,全面贯彻落实党中央、国务院重大部署,求真务实,开拓进取,各项工作取得新进展。

采取有效措施,进一步落实最严格的耕地保护制度。

加大治理整顿土地市场秩序工作力度。

清理各类开发区(园区)、查处违法批地,初步遏制了违法乱批滥占耕地的势头,土地市场秩序治理整顿工作取得成效。

加大宏观调控力度,国土资源规划管理进一步加强。

国务院发表《中国的矿产资源政策》白皮书。

矿权市场在探索中培育规范。

积极为国家重点工程建设提供服务。

资源调查评价取得新进展,能源矿产和大宗紧缺固体矿产资源调查取得重要成果。

地质环境保护与地质灾害防治工作进一步加强,国务院颁布《地质灾害防治条例》,与中国气象局联合建立地质灾害气象预报制度,地质灾害监测预防取得新进展。

全面推进依法行政,国土资源法制不断完善。

科技管理创新和信息化建设迈出新步伐,国际合作取得新成效。

海洋管理取得新的进展,测绘管理服务水平进一步提高。

一、土地资源根据土地利用变更调查结果,全国耕种的耕地面积为12339.22万公顷,园地1108.16万公顷,林地23396.76万公顷,牧草地26311.18万公顷,其他农用地2550.83万公顷,居民点及独立工矿用地2535.42万公顷,交通运输用地214.52万公顷,水利设施用地356.53万公顷,其余为未利用地。

与上年相比,耕地减少2.01%,园地增加2.70%,牧草地减少0.16%,居民点及独立工矿用地增加1.03%,交通运输用地增加3.30%。

全国净减少耕地253.74万公顷,人均耕地已由2002年的0.098公顷降为0.095公顷。

其中生态退耕223.73万公顷,包括退耕还林211.7万公顷,退耕还草11.95万公顷,退田还湖0.09万公顷。

生态退耕是耕地面积减少的主要因素。

新增建设用地42.78万公顷,非农建设占用耕地22.91万公顷,比上年增加3.27万公顷,增长17%。

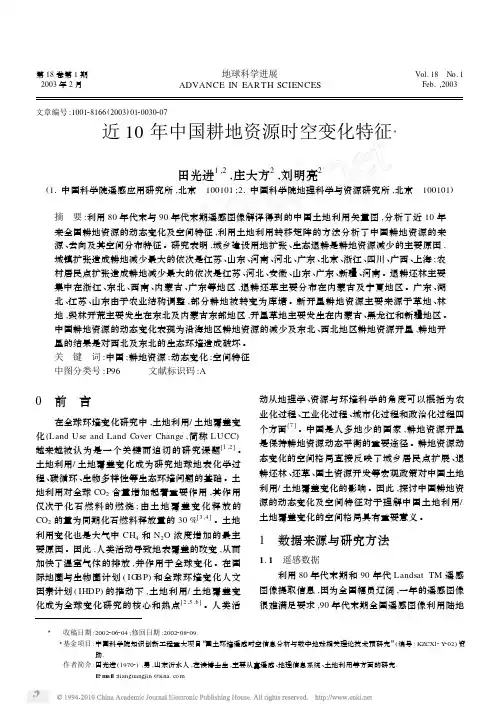

第18卷第1期2003年2月地球科学进展ADVANCE IN EAR TH SCIENCESVol.18 No.1Feb.,2003文章编号:100128166(2003)0120030207近10年中国耕地资源时空变化特征Ξ田光进1,2,庄大方2,刘明亮2(11中国科学院遥感应用研究所,北京 100101;21中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)摘 要:利用80年代末与90年代末期遥感图像解译得到的中国土地利用矢量图,分析了近10年来全国耕地资源的动态变化及空间特征,利用土地利用转移矩阵的方法分析了中国耕地资源的来源、去向及其空间分布特征。

研究表明,城乡建设用地扩张、生态退耕是耕地资源减少的主要原因,城镇扩张造成耕地减少最大的依次是江苏、山东、河南、河北、广东、北京、浙江、四川、广西、上海;农村居民点扩张造成耕地减少最大的依次是江苏、河北、安徽、山东、广东、新疆、河南。

退耕还林主要集中在浙江、东北、西南、内蒙古、广东等地区,退耕还草主要分布在内蒙古及宁夏地区。

广东、湖北、江苏、山东由于农业结构调整,部分耕地被转变为库塘。

新开垦耕地资源主要来源于草地、林地,毁林开荒主要发生在东北及内蒙古东部地区,开垦草地主要发生在内蒙古、黑龙江和新疆地区。

中国耕地资源的动态变化表现为沿海地区耕地资源的减少及东北、西北地区耕地资源开垦,耕地开垦的结果是对西北及东北的生态环境造成破坏。

关 键 词:中国;耕地资源;动态变化;空间特征中图分类号:P96 文献标识码:A0 前 言在全球环境变化研究中,土地利用/土地覆盖变化(Land Use and Land Cover Change,简称L UCC)越来越被认为是一个关键而迫切的研究课题[1,2]。

土地利用/土地覆盖变化成为研究地球地表化学过程、碳循环、生物多样性等生态环境问题的基础。

土地利用对全球CO2含量增加起着重要作用,其作用仅次于化石燃料的燃烧;由土地覆盖变化释放的CO2的量为同期化石燃料释放量的30%[3,4]。

第37卷第1期农业工程学报V ol.37 No.12021年1月Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering Jan. 2021 267 近10年中国耕地变化的区域特征及演变态势袁承程1,张定祥2,刘黎明1※,叶津炜1(1. 中国农业大学土地科学与技术学院,北京100193;2. 中国国土勘测规划院,北京100035)摘要:随着工业化、城市化进程推进,中国耕地在数量和质量方面均发生了显著变化。

通过分析2009-2018年中国耕地的时空变化,掌握中国耕地变化的区域特征与变化态势,有助于制定差别化的区域耕地保护政策与管理策略,为保障粮食安全提供科学依据。

该研究基于2009-2018年土地调查格网数据,利用GIS空间分析、数学指数模型等方法,从耕地数量、空间以及立地条件等方面研究近10年来中国的耕地时空变化特征。

研究表明:1)2009-2018年间中国耕地数量总体稳定,但是耕地数量变化的区域差异较大。

全国耕地共减少39.37万hm2,减少幅度为0.29%。

2)从市域尺度分析,呈现以“哈尔滨-郑州-昆明”带为中心的东-中-西分异特征,该中心带内耕地净减少面积与全国耕地净减少总量基本持平,而该中心带以东地区的耕地净减少量与中心带以西地区的耕地净增加量相近。

3)耕地空间变化率在长江以北的长江中下游平原区、黄淮海平原区以及四川盆地及其周边地区相对较高,表明这些区域人为调整耕地空间布局的强度较大,但其市域内净增加耕地面积总量却不大。

4)耕地减少主要分布在距离主要城市中心30 km以内的区域,而耕地增加主要发生在离城市中心40 km以外区域,这进一步说明城市化发展仍然是当前耕地减少的主导因子。

此外,石嘴山、延安、雅安、榆林、张家口、丽水和泉州等地的耕地平均海拔增加较大,说明这些地区耕地“上山”现象较为严重。

因此,今后应根据耕地变化“热点地区”的动态识别,提升自然资源管理和督察的精准定位和因地施策的能力。

对我国农村土地政策的变化(1949-1949)与未来发展趋势的研究学院:专业:年级:组长:组员:二零一一年一月九日对我国农村土地政策的变化(1949-1949) 与未来发展趋势的研究中国是农业大国,农村土地制度是我国农村经济和社会发展的内生力量,其作用至关重要。

建国以来我国农村土地制度的创新和发展走过了一条曲折复杂的道路,历经了四次重大的变革。

历史经验表明,农村土地制度变革必须充分调动农民的积极性,确保农村社会稳定。

近年来,“三农”问题也引起了全社会的广泛关注。

因此农村土地产权机构只有进行改革,实现体制创新,才能与现阶段我国经济社会的发展相适应,并服务于我国的社会主义建设。

当前,随着我国经济社会的不断向前发展,当前的农村土地制度也暴露出了不少问题。

我国党和政府也敏锐地觉察到了这些问题,看到了问题的严重性,充分重视了这些新形势、新问题,并制定出了一些解决这些问题的具体方案和举措,这些措施能不能发挥其应有作用呢?随着我国社会经济的发展,党和政府又会怎样修改这些现有举措和制定出新的举措呢?这些问题都值得我们去认真研究。

一、改革开放前我国的农村土地政策(1949-1978)1949年以前的中国,土地的私人所有制已经延续了上千年。

1949年中华人民共和国成立以后,迅速开展了土地改革运动,1950年6月公布《中华人民共和国土地改革法》,基本任务是:“废除地主土地所有制,实行农民土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路”。

到1953年春,除了新疆、西藏和台湾外,全国土地改革基本完成,结束了我国两千多年的封建土地所有制,实现了“耕者有其田”的农民土地所有制。

三亿多的无地、少地农民先后无偿获得了七亿亩土地和其他生产资料,免除了过去每年向地主缴纳大约350亿公斤粮食的地租。

土地改革确立的农民土地私有制,在随后几年农业增长中表现出了明显的制度绩效。

但是,以农民私有为基础的单一农地产权结构并不是我国产权结构演进的目标,加之分散、落后的小农所固有的排斥生产力发展的弱点及两极分化同公平原则的背离等因素,都决定了这种产权结构在我国当时条件下的命运只能是短暂的。

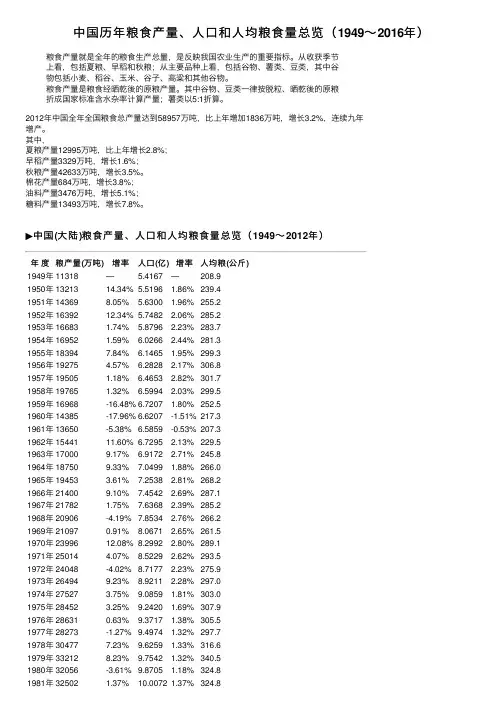

中国历年粮⾷产量、⼈⼝和⼈均粮⾷量总览(1949~2016年)粮⾷产量就是全年的粮⾷⽣产总量,是反映我国农业⽣产的重要指标。

从收获季节上看,包括夏粮、早稻和秋粮;从主要品种上看,包括⾕物、薯类、⾖类,其中⾕物包括⼩麦、稻⾕、⽟⽶、⾕⼦、⾼粱和其他⾕物。

粮⾷产量是粮⾷经晒乾後的原粮产量。

其中⾕物、⾖类⼀律按脱粒、晒乾後的原粮折成国家标准含⽔杂率计算产量;薯类以5:1折算。

2012年中国全年全国粮⾷总产量达到58957万吨,⽐上年增加1836万吨,增长3.2%,连续九年增产。

其中,夏粮产量12995万吨,⽐上年增长2.8%;早稻产量3329万吨,增长1.6%;秋粮产量42633万吨,增长3.5%。

棉花产量684万吨,增长3.8%;油料产量3476万吨,增长5.1%;糖料产量13493万吨,增长7.8%。

▶中国(⼤陆)粮⾷产量、⼈⼝和⼈均粮⾷量总览(1949~2012年)年度粮产量(万吨)增率⼈⼝(亿)增率⼈均粮(公⽄)1949年11318— 5.4167—208.91950年1321314.34%5.5196 1.86%239.41951年143698.05% 5.6300 1.96%255.21952年1639212.34%5.7482 2.06%285.21953年16683 1.74% 5.8796 2.23%283.71954年16952 1.59% 6.0266 2.44%281.31955年183947.84% 6.1465 1.95%299.31956年19275 4.57% 6.2828 2.17%306.81957年19505 1.18% 6.4653 2.82%301.71958年19765 1.32% 6.5994 2.03%299.51959年16968-16.48%6.7207 1.80%252.51960年14385-17.96%6.6207-1.51%217.31961年13650-5.38% 6.5859-0.53%207.31962年1544111.60%6.7295 2.13%229.51963年170009.17% 6.9172 2.71%245.81964年187509.33%7.0499 1.88%266.01965年19453 3.61%7.2538 2.81%268.21966年214009.10%7.4542 2.69%287.11967年21782 1.75%7.6368 2.39%285.21968年20906-4.19%7.8534 2.76%266.21969年210970.91%8.0671 2.65%261.51970年2399612.08%8.2992 2.80%289.11971年25014 4.07%8.5229 2.62%293.51972年24048-4.02%8.7177 2.23%275.91973年264949.23%8.9211 2.28%297.01974年27527 3.75%9.0859 1.81%303.01975年28452 3.25%9.2420 1.69%307.91976年286310.63%9.3717 1.38%305.51977年28273-1.27%9.4974 1.32%297.71978年304777.23%9.6259 1.33%316.61979年332128.23%9.7542 1.32%340.51980年32056-3.61%9.8705 1.18%324.81981年32502 1.37%10.00721.37%324.81982年354508.32%10.16541.56%348.7年度粮产量(万吨)增率⼈⼝(亿)增率⼈均粮(公⽄)1983年387288.46%10.30081.31%376.01984年40731 4.92%10.43571.29%390.31985年37911-7.44%10.58511.41%358.21986年39151 3.17%10.75071.54%364.21987年40473 3.27%10.93001.64%370.31988年39404-2.71%11.10261.55%354.91989年40755 3.31%11.27041.49%361.61990年446248.67%11.43331.42%390.31991年43529-2.52%11.58231.29%375.81992年44266 1.66%11.71711.15%377.81993年45649 3.03%11.85171.14%385.21994年44510-2.56%11.98501.11%371.41995年46662 4.61%12.11211.05%385.31996年504547.52%12.23891.04%412.21997年49417-2.10%12.36261.00%399.71998年51230 3.54%12.47610.91%410.61999年50839-0.77%12.57860.81%404.22000年46218-10.00%12.67430.76%364.72001年45262-2.11%12.76270.69%354.62002年457110.98%12.84530.64%355.92003年43070-6.14%12.92270.60%333.32004年469478.26%12.99880.59%361.22005年48402 3.00%13.07560.59%370.22006年49804 2.70%13.14480.53%378.42007年501600.81%13.21290.52%379.62008年52871 5.11%13.28020.51%398.02009年530820.44%13.34740.50%397.72010年54648 2.85%13.41000.479%407.52011年57121 4.34%13.47350.479%424.02012年58957 3.11%13.54040.492%435.42013年60194 2.1%13.60720.495%-2014年60703-%13.67820.521%-2015年62144-%13.74620.496%-2016年61625-%13.82710.586%-2017年--%13.90080.532%-2018年--%---2019年--%---2020年--%---国家卫⽣计⽣委17年印发了《“⼗三五”全国计划⽣育事业发展规划》指出,到2020年,全国总⼈⼝在14.2亿⼈左右。

中国粮食产量现状粮食是人类生存最基本的生活消费品,一个国家的粮食问题是关系到本国的国计民生的头等大事。

我们知道,农业是国民经济发展的基础,粮食是基础的基础,因此粮食生产是关系到一个国家生存与发展的一个永恒的主题。

建国以来我国的粮食产量多次出现了波动,这不仅制约了国民经济的发展,而且给粮食生产者和消费者都带来了极为不利的影响。

中国的粮食产量波动对粮食价格的影响重大,意义深远。

分析近几十年来的中国粮食产量并从中发现一些规律,对我们认识目前的粮食价格及未来走势有重要帮助。

一、中国粮食产量的历史回顾自建国以来,我国粮食生产不断发展,产量不断提高。

见图1:(注:此图来源于自然资源学报《基于EMD的我国粮食产量波动及其成因多尺度分析》一文)从图1中我们可以明显看出,我国的粮食产量在改革开改(1978年)以前都处于30000万吨以下,而改革开放以后突破了30000万吨关口。

考虑到1977年以前的一些相关因素同1978年以后的相关因素没有可比性,我们将这两个时期分开说明。

1、从建国后到改革开放前我国粮食产量情况(1949-1977年)1949—1977年这一时期,我国粮食产量不断增长,但发展迅速相对缓慢,总产量都在30000万以下。

而且在这28年间,我国粮食产量经历了五次波动,其中有3次波动幅度较大。

1949年我国的粮食产量仅为11320万吨,但1950—1952年是新中国成立后的三年国民经济恢复时期,粮食也出现连续增产。

其中1950年增长率高达16.73%,1952增长14.08%。

但到1953—1954年两年出现了第一次粮食产量增长率下降。

这两年粮食总产量分别比1952年增长1.79%和1.59%,粮食增长率大幅度降低。

1955和1956年这两年,粮食出现了恢复性增产。

1957—1961年出现了第二次粮食产量增长率大幅度下降,其中1959年、1960年两年粮食增长率分别比1956年下降19.78和20.37个百分点。

提要实现国家粮食安全的最基本条件是保证粮食基本自给,而耕地资源是粮食自给能力的基础。

21 世纪中国人口将继续增长,人均粮食消费水平将有所提高,粮食需求压力日益增大;工业化、城市化进程加快和经济高速发展将使原本稀缺的耕地资源不可逆转地部分流向非农化利用,人地矛盾将更趋尖锐。

论文分析了耕地数量变化及质量状况与粮食生产的相关关系,结论表明,中国 21 世纪粮食安全战略中必须高度重视耕地的数量保持和质量改善。

关键词粮食安全;耕地资源;相关关系;中国中图分类号f062.1文献标识码 a文章编号1000-3037(2001)04-0313-071 引言耕地资源是农业生产最基本的物质条件,它在数量和质量上的变化必将影响到粮食生产的波动,从而影响到粮食有效供给及粮食安全水平。

中国正处在工业化、城市化进程加快时期,耕地资源日益受到工业和城市土地利用的经济竞争[1],部分耕地非农化利用的趋势不可逆转,近几年每年净减少耕地数十万公顷[2],严重地影响到国家的粮食安全,这已引起了国内外的广泛关注[3];水土流失、工业废物排放、农药化肥的大量使用、不合理的灌溉方式及自然灾害等导致耕地质量下降,也将制约粮食生产的发展。

世界粮食安全现状和前景堪忧。

据联合国粮农组织提供的资料,1995~1998 年间全世界可利用的粮食储备率(世界粮食库存量占下一年度消费量的百分比)在 14.1% 至 18.1% 之间,仍然徘徊在粮食安全最低安全线(17%~18%)上下。

发展中国家粮食安全状况总体上有所改观,但目前仍有 8 亿人口生活在持续性的营养不良状态之中[4]。

随人口增长,世界粮食安全问题不容忽视。

中国是一个人口大国,粮食生产资源极其稀缺。

中国粮食白皮书确定的实现国家粮食安全的基本方针是:立足基本自给,并适度依靠国际市场。

而粮食自给的基础是耕地资源的数量与质量,因此,加强耕地资源的保护、管理和有效利用,维护我们的生命线,已成为中国 21 世纪实现国家粮食安全的必然选择。

近20年中国耕地数量变化趋势及其驱动因子分析王静怡;李晓明【摘要】[目的]研究\"二调\"前后近20年我国耕地面积的变化趋势及其影响因子,为促进耕地保护和土地资源的高效集约节约利用提供决策支撑.[方法]基于1996—2016年耕地数量的原始统计数据,利用数据挖掘技术选用ARIMA模型,基于两次全国土地调查时间段耕地数量数据进行相互预测和反推,即利用1996—2008年耕地数量数据预测2009年耕地数量,利用2009—2016年数据反推2008年耕地数量,从而实现数据的校正和比值归一化的目的,进一步研究近20年内我国耕地数量的变化趋势,并通过相关性分析研究遴选出其驱动因子.[结果]趋势研究结果表明,近20年内我国耕地数量呈现逐年递减的趋势,其中2004年之前递减速度较快,之后递减速度趋缓.相关性分析结果显示,第一产值增加值占比、年末总人口数,以及城镇人口数是影响耕地数量变化的重要驱动因子,其相关系数分别为0.959,-0.918,-0.896.[结论]从研究结果可以推论,我国在社会经济发展中的产业结构布局,以及城镇化建设进程对耕地数量变化产生了重要的影响.【期刊名称】《中国农业资源与区划》【年(卷),期】2019(040)008【总页数】6页(P171-176)【关键词】数据挖掘;ARIMA模型;耕地数量;变化趋势;驱动因子【作者】王静怡;李晓明【作者单位】西安石油大学计算机学院,陕西西安 710065;陕西省土地工程建设集团有限责任公司,西安 710075【正文语种】中文【中图分类】P960 引言我国是一个农业大国,耕地资源直接关系到国家粮食安全问题,是确保“中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的重要基础。

同时,在加快推进我国社会主义现代化建设进程中,经济建设对土地的旺盛需求也对耕地保护带来了极大的挑战[1]。

对于我国耕地的变化趋势及其影响驱动力的研究,一直都是一个热点问题,甚至有专家学者通过史册文献资料的查证对过去300年我国部分省区耕地资源数量变化及驱动因素进行了研究[2]。

全国播种面积变化分析1.1大类作物播种面积变化情况图1.1北京市大类作物播种面积变化情况图1.1为北京市从1949年到2012年的粮食、夏粮、秋粮播种面积折线图,从图中可以看出,粮食和秋粮的播种面积总体上是下降的,比例为每10年减少11.5%, 18.6%,尤其是1999年到2004年,面积大幅减少,但在2004年到2006 年有明显回升,之后基本保持不变;夏粮播种面积起伏较大,从1949年到1973 年基本呈上升趋势,比例为每10年增加41.9%,但是1972年到1973年,面积突增,达到了121.1%,且1974年乂迅速下降,减少幅度为44.1%,而1974年的播种面积和1972年的相比,增幅只有21.3%,故可认为1973年的数据为有问题数据,1975年之后基本为下降趋势,同样在1999年到2004年,面积大幅减少,之后在2004年到2006年乂明显回升。

值得注意的是,2012年粮食、夏粮、秋粮的播种面积均比1949年小,三者分别相当于比1949年减少了60%, 21.9%, 66.5%,这与北京作为首都,人口增加较快,建设用地增加逐渐超过了耕地面积的增加,使得农业生产处于次要地位有很大关系,尤其是1997年到2003年,种植面积均大幅下降,这与当时北京市对农业政策进行了变革有关。

1997年-2003 年,在农业总产出中,种植业所占份额从55.4%下降到45%,养殖业的比重从15.6% 上升到55%o种植业中,粮食作物面积大幅度下降,其占耕地面积从80.5%减少到58.5%:蔬菜占地面积从11.4%迅速增加到37.7 % ?。

辽宁省图1・2辽宁省大类作物播种面积变化情况(注:辽宁省没有夏粮数据)图1.2为辽亍省从1949年到2012年的粮食和秋粮播种面积折线图,此处需 要注意的是,吉林省和黑龙江省没有夏粮数据,而辽宇省虽然有夏粮的数据, 但是缺少1957年和1962年的数据,且其余有数据的年份,夏粮的播种面积和秋 粮相比都很小,平均只有秋粮播种面积的1.46%,所以,在此忽略辽宇省的夏粮 播种面积。

地理学报ACTA GEOGRAPHICA SINICA 第67卷第9期2012年9月V ol.67,No.9Sept.,2012收稿日期:2012-06-18;修订日期:2012-07-22基金项目:全球变化研究国家重大科学研究计划(2010CB950901);国家自然科学基金项目(40971061;41001122)[Foundation:China Global Change Research Program,No.2010CB950901;National Natural Science Founda-tion of China,No.40971061;No.41001122]作者简介:何凡能(1963-),男,福建仙游人,副研究员,中国地理学会会员(S110006132M),研究方向历史地理与环境变迁。

E-mail:hefn@1190-1200页中国传统农区过去300年耕地重建结果的对比分析何凡能1,李士成1,2,张学珍1,葛全胜1,戴君虎1(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;2.中国科学院研究生院,北京100049)摘要:土地覆被变化是气候与生态效应模拟研究的重要参量。

SAGE 和HYDE 两个全球历史土地利用数据集在相关研究中得到广泛应用,但在区域尺度上的应用,其可靠性如何,至今少有论及。

以我国学者重建的传统农区历史耕地数据集(CHCD)为基础,从全区、省区和网格(60km×60km)三个空间尺度,对SAGE (2010)和HYDE3.1数据集中有关中国传统农区历史耕地重建结果进行对比分析,结果表明:(1)SAGE (2010)数据集对中国传统农区耕地数量重建是以单一线性插补而得,其中1700-1950年是以0.51%的年均增长率线性递增,1950年后是以0.34%年均速率线性递减,这种“标准化”变化趋势不能客观反映传统农区土地垦殖的真实历史,耕地面积也明显高估,与CHCD 数据集不具有可比性;(2)HYDE3.1数据集吸纳了区域性研究成果,使其在总量上与CHCD 数据集较为接近,具有较好的可比性,但其在省区和网格尺度上与CHCD 存在显著差异,其中相对差异率超过70%(<-70%或>70%)的网格占比高达56%~63%,超过90%(<-90%或>90%)的网格占比也高达40%~45%;而相对差异率介于-10%~10%的网格占比仅为5%~6%,介于-30%~30%的网格占比也仅为17%左右;(3)充分利用我国丰富的历史文献,建立更高精度的中国区域历史土地利用数据集,是提高区域气候与生态效应模拟研究质量的重要保障。

and cultivated land security result from which need to be paid more attention to.In future,the pace of ecological cultivated land conversion will be slowed down gradually after a fast ecological rescue phase,the grain security and cultivated land security will become the main influencing factors which affect changes of Chinese cultivated land amount.With the strict implementation of cultivated land protecting policy,the Chinese cultivated land amount will keep steady after 2010.【关键词】土地利用/中国耕地资源/趋势分析/数据重建land use/Chinese cultivated land/trend analysis/data reconstructing耕地是地球上最普遍的土地利用形式之一,也是受人类活动影响最大的土地类型。

全球耕地占陆地总面积的10.20%[1],变化特征与动态已成为土地利用/土地覆被变化研究的重要内容。

中国耕地面积约占世界耕地资源数量的8.6%(中国耕地面积数据取自1996年全国土地详查结果,世界耕地面积则按照《世界资源报告2000-2001》中1997年数据计),占全国土地总面积的13.68%[2],耕地资源数量变化无疑是准确刻画中国土地利用/土地覆被变化必不可少的内容。

受人类活动影响,耕地资源数量的增减变化特别频繁,加上由于多种原因造成中国对于耕地面积的统计在不同时段统计范围与口径的差异很大,国际上许多学者认为中国耕地统计数据的置信度存在很大问题,如Crook F W认为中国耕地面积存在低报问题[3],国际应用系统分析研究所(IIASA)甚至认为中国耕地面积统计数据有可能存在40%左右的误差[4]。

而对于1949年来中国耕地资源数量究竟是怎样变化的,是增大还是减小,或是波动性发生变化,尚无一个令人信服的结论。

较多的观点是“1957年以来中国耕地面积基本呈下降趋势”[5~7],其研究基本上都是以中国统计年鉴中的耕地数据为依据的,但随着1980年代中期全国土地利用概查和1990年代中期全国土地利用详查结果的公布,上述观点开始遭到广泛质疑,鉴于此,本文基于1949年以来中国不同的历史阶段,对耕地数据进行系统分析,并对统计与真实情况有差异时期的耕地资源数据进行了重建,试图比较完整与真实地反映1949年以来中国耕地资源数量的变化趋势与动态特征。

1 1949年以来中国耕地数据的实证分析与基本判断关于耕地数据的来源有多种,所反映的时段与准确程度亦不相同。

时间序列最长的是中国统计年鉴的数据(1949年至今),其次是国土资源部(1997年以前为国家土地管理局)从1987年开始公布的耕地数量增减数据。

其中后者被认为是比较权威的数据,基本上能够反映出中国耕地资源变化的真实态势,而前者目前则公认其“统计面积”比实际偏小,该资料本身也注明了该点。

其他的数据包括有关部委通过调查得出的“普查面积”、“概查面积”或“详查面积”,只是针对较短的时段或者时间点,但是由于其相对来说分类标准统一,调查手段先进,可以作为耕地数据分析与检验的基数。

此外,国外一些组织如世界资源报告等所提供的中国耕地数据亦可作为参考。

1980年代中期以来,随着遥感等高科技技术手段在土地利用/土地覆被变化研究中的应用,获得的耕地数据更具时效性,并能够更加详细、准确反映出近20年来中国耕地资源的变化特征。

1.1 解放初期的1949~1960年:中国耕地统计数据基本能够反映中国耕地资源的数量与变化趋势,1957年耕地面积增加到(16.77亿亩),是我国耕地统计面积的峰值。

新中国成立时各地尚未完全解放,因此,1949年的耕地统计数是沿用国民党政府的统计数据加上估计修正而得到的,虽然1949~1952年土改中较普遍地丈量了土地,可惜当时基层的耕地数据没有汇总上来。

不过从统计数字来看,建国初期中国耕地面积呈现迅速增长的态势,1949~1952年间共增加,年均增加,这与该时期中国的实际情况是相符的。

建国初期一方面通过农民(包括部分退伍军人)对战后废弃的农地进行了恢复和开垦,另外,全国范围内的土改运动也极大地提高了农民的生产积极性,在长时间战乱侵扰过后,耕地面积的激增在情理之中。

另据《世界资源报告1987》,1950年的中国耕地面积为,中国统计年鉴为,虽比前者略小,但由于世界资源中统计的耕地概念涵盖更广一些(世界资源报告中耕地是指暂时和永久种植的土地、临时放牧的草地、供应市场和家用的菜园及暂时休闲的农田),所以是比较合理的。

为厘定农业税,1951~1953年全国开展了查田定产工作。

该工作是建国以来第一次全面彻底的土地调查,根据1951年7月5日财政部公布的《农业税查田定产工作实施纲要》可以看出,该次调查组织严密,标准统一,同时是在群众广泛的参与和监督下进行的,尽管当时采用的土法丈量法不够精确,同时由于各地亩制不统一造成了一些误差,但是,就当时的技术条件来说其精度已经是比较高的。

根据查田定产结果汇总出的中国耕地面积在1953年的统计资料中得到真实的反映,总量为。

该数据可以作为中国解放初期耕地面积的一个参考基点,由此再对1949~1952年数据进行校验,发现相互之间有较好的衔接性(1952年数据为)。

1953~1957年中国统计工作比较正常。

这一时期通过大量的开荒,使1957年耕地统计数增为。

这个数字也是比较符合实际的。

1958~1960年是中国耕地面积大量减少的一个极端不正常时期。

“大跃进”导致国民经济比例失调,耕地大量被占用、废弃,加上3年自然灾害的影响,据1978年农林部估计:1958~1960年耕地转用和损毁,新开荒地近,弥补耕地减少后的耕地净减少量为,这与统计资料中反映出的1958~1960年中国耕地面积净减量基本是相符的[8]。

总的来看,可以认为直到1960年耕地统计数据基本能反映中国耕地资源数量与变化趋势。

1.2 改革开放前的1960~1978年:统计面积与耕地实有面积存在较大差距,从1960年到1980年的耕地统计面积持续减少的可靠性值得怀疑。

1960年后,统计数据中中国耕地面积持续下降,到1980年下降为,然而,根据1980年代初多个部门与机构分别开展的以耕地为重点的土地利用调查工作,综合各家研究结果(表1)可以看出,80年代初期中国耕地总面积为。

该数据被公认为基本上能反映这一时期中国实有耕地数量[9],即使其最小值也与国家统计年鉴中的数据相差40%之多,由此认为国家统计局从1960年到1980年统计数据的可靠性值得怀疑。

事实上,建国后到20世纪80年代初,中国耕地面积(除“大跃进”等短时期外),总体上应该是增加的。

毕于运、郑振源对1949年以来中国实有耕地面积的增减变化进行了分析[10],研究依据相关资料对1953~1980年中国耕地增加面积进行了估算,并按照耕地减少去向分建设占用地、农业结构调整占用、灾害毁地以及弃耕等类型分别估算了耕地占用面积,结果显示,1980年以前,中国新增耕地面积超过,减少面积约在之间,耕地增量大于减少量。

造成该时期内耕地统计数据失真的原因是多方面的,如:由于耕地大量报减影响了农业税收入而对耕地报减做出的规定,建设占用耕地减免农业税的,可以报减,不减免农业税的,不能报减;政府为了鼓励开荒而允许新开荒地可以在一定时期内不计入面积,但往往在规定期限已满后,多数开荒者依然不上报新开垦的耕地面积;为片面追求单产而将大量耕地充作“帮忙田”,报产不报面积;为了争取国家救济而将灾毁耕地上报较多的现象[10];大量计划被国家建设征用的耕地从统计数据中扣除,但实际可能有相当一部分建设项目未能实施,其所占用的耕地继续耕种[11]。

由此耕地面积统计数和实际面积的差距愈来愈大,造成耕地面积逐年减少的统计假象。

1.3 改革开放后的1979年至今:多种耕地资源数据存在矛盾,国土资源部从1987年开始公布的耕地数量增减数据,基本上能够反映出中国耕地资源变化的真实态势。

1979年前,没有做过全面的土地资源调查,可资利用的耕地数据只有中国统计年鉴的数据,1958年进行的全国第一次土壤普查只是查了耕作土壤,没有量算土地面积,无法采用其他数据来验证其可靠性。

改革开放后,为了适应经济建设的需要,改变长期以来中国土地资源家底不清、现有耕地面积不实的状况,1979年春,开展了第二次全国土壤普查,与此同时,全国农业区划委员会对1180个县(旗)进行了土地利用现状调查。

此外,在“六五”期间,中国科学院自然资源综合考察委员会、地理研究所、遥感应用研究所、农业部土肥总站等多家部门分别开展了以耕地为重点的土地利用调查工作,取得了众多的研究成果(表1)。

特别是80年代中期开展历时10年的全国土地利用详查,采用了先进的技术手段和科学工作方法,是中国历史上最系统、全面、准确的土地国情资料[12]。

这些资料为了解和认识20世纪80年代以来中国耕地动态变化提供了基本信息和依据。

表1 1980年以来中国耕地面积调查统计()Table 1 The survey of Chinese cultivated land areas since 1980注:据文献[13]整理。

2 1960~1995年中国耕地资源的数据重建与实证分析由于现有的统计数据并不能完全真实地反映出中国耕地面积变化趋势及特征,为了更好地认识1949年以来中国耕地资源变化状况与未来趋势,有必要对中国耕地资源数据进行科学评估和数据重建。

上述1949年以来的中国耕地资源数据变化的实证分析表明,以下3个时间点的数据是比较准确可靠的,在数据重建过程中,可以作为耕地数据重建的基点和判断标准:①1953年通过查田定产得到耕地面积数据;②20世纪80年代初多家部门调查研究获得的数据,约为;③中国土地详查最终统一到1996年10月31日的耕地面积为。

1949年以来的中国耕地资源数据变化的实证分析表明,1960~1995年的耕地数据需要恢复或重建,其中,1986~1995年耕地变化资料比较丰富,耕地面积则可依据1996年中国土地详查数据并结合耕地面积增减的统计数据反推得到。

1960~1985年间由于信息资料的缺乏,无法依靠同样的方法恢复,可以通过建立粮食产量与耕地面积的关系,采用粮食产量来对相应的耕地面积进行拟合生成。