PCR方法在性病检测中的应用

- 格式:ppt

- 大小:331.01 KB

- 文档页数:21

PCR技术在临床检验中的应用生物技术支持医学检验大致可分为形态学、生物化学、血清免疫学和分子生物学几大类,其分别代表几代实验诊断技术。

60年代DNA双螺旋结构及半保留复制模式的出现,70年代基因重组及体外基因克隆技术、分子杂交技术的应用使分子生物学在疾病诊断中得到了长足的发展。

特别是1985年Mullis发明了聚合酶链式反应(PCR)技术,使医学界真正兴起了基因诊断技术热,成为现代医学发展的又一里程碑。

用于临床检验的PCR技术与经典的PCR反应在操作上稍有区别,有其自己的特色。

一般在样品处理上,多采用非离子去污剂一次加热处理,这种方法对DNA纯化有限,但适应临床微量、快速的特点。

另外PCR反应体系中各组成成份往往都预分装到反应管中,既减少操作者的工作强度而且也减少了污染的机会,具有极高的使用价值。

本公司率先研制并推出单管单人份的PCR诊断试剂,具有开创性意义。

这些改进都不影响PCR效果,同样表现出高特异性、高敏感性、简便快捷等PCR最优秀的特征,在常见传染病、性病、肿瘤、遗传病、寄生虫病、优生优育、法医学等广泛领域中有相当高的实际应用价值。

常见的传染性疾病有细菌、病毒、衣原体、支原体等,可引起消化、呼吸、循环、泌尿生殖等不同系统相应的病变。

消化系统感染性疾病在我国具有代表性意义的有肝炎、胃炎及肠道感染性疾病。

引起肝炎的病原体主要包括乙型肝炎病毒(乙肝)、丙型肝炎病毒(丙肝),其它还有甲型肝炎病毒(甲肝)、丁型肝炎病毒(丁肝)、戊型肝炎病毒(戊肝)、庚型肝炎病毒(庚肝)等。

这几种肝炎病毒中只有乙型肝炎病毒是DNA病毒,其余均为RNA病毒。

我国是乙肝高发区,乙肝病人为世界乙肝病人总数的50%。

乙肝病毒经血液传播,病毒主要在肝细胞中增殖,也可以长期存留在骨髓细胞或外周血白细胞中。

通常用PCR法检测血清中的乙肝病毒。

有报道用PCR法可以在泪液、乳汁、精液及血白细胞中检出乙肝病毒,这些发现提示其它传染途经存在的可能。

检验科常见感染性疾病检测方法随着人类对疾病认识的不断深入和医学技术的迅速发展,感染性疾病的准确检测变得越来越重要。

检验科作为医学领域中的重要环节,承担着感染性疾病的检测任务。

本文将介绍检验科常见的感染性疾病检测方法,包括培养法、特异抗原检测法、核酸扩增技术等。

一、培养法培养法是最传统也是最常用的感染性疾病检测方法之一。

它通过将患者样本(如血液、尿液、呼吸道分泌物等)接种到适宜的培养基中,利用细菌或病毒的生长繁殖来进行检测。

根据不同的疾病,可采用不同的培养基,如血液琼脂、麦康奈尔琼脂、肉汤等。

二、特异抗原检测法特异抗原检测法是一种基于免疫学原理的感染性疾病检测方法。

其通过检测血清或体液中的特异抗原来确认感染的病原体。

常见的特异抗原检测方法有酶联免疫吸附试验(ELISA)、放射免疫测定法(RIA)等。

这些方法具有高度敏感性和特异性,可以快速准确地检测出感染性疾病的病原体。

三、核酸扩增技术随着分子生物学的发展,核酸扩增技术在感染性疾病的检测中得到广泛应用。

其中最常用的技术是聚合酶链反应(PCR)。

PCR能够通过扩增病原体的核酸片段来快速检测感染性疾病。

此外,还有实时荧光定量PCR(qPCR)、逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)等技术,能够提高检测的敏感性和准确性。

四、免疫荧光技术免疫荧光技术是一种通过荧光标记的抗体来检测感染性疾病的方法。

它可用于直接检测病原体抗原或抗体,具有高度特异性和灵敏度。

免疫荧光技术可以应用于细胞或组织的检测,常见的方法有间接免疫荧光法和直接免疫荧光法。

五、质谱技术质谱技术是指利用质谱仪对样本中的分子进行分析和检测的方法。

在感染性疾病的检测中,质谱技术可以通过分析样本中的代谢产物或微生物群落来判断感染情况。

其中质谱仪分为质子化飞行时间质谱仪(TOF-MS)和气相色谱质谱仪(GC-MS)等。

质谱技术具有高分辨率、高敏感度和高特异性的优点,能够提供详细的代谢和微生物信息。

综上所述,感染性疾病的准确检测对于临床诊断和治疗至关重要。

PCR技术在临床检验中的应用聚合酶链反应又叫DNA扩增技术。

进入到21世纪以来,在标本中,分析研究与鉴定检测特定的体外基因扩增技术重要方法就是PCR技術。

近些年以来,这项技术在许多研究领域以及临床的应用中都发挥着重要作用;同时PCR技术在遗传病诊断与传染病病原体鉴定以及癌基因治疗等众多方面均有十分重大的贡献。

本文主要是对PCR技术在临床检验中的应用进行分析和探讨。

标签:PCR技术;临床检验;应用1 PCR技术的概述PCR技术的基本原理是在扩增区域的两端,用两条互补的双链DNA模板引物,利用DNA聚合酶,引物会引发互补的DNA链。

在这个过程中,一条引物所引发的DNA链可以合成另外一条新的DNA链,循环反复多次以后,导致这两条引物之间的DNA大量复制[1]。

PCR技术的循环反应主要是由变性和退火以及延伸这三个基本步骤组成的循环。

PCR技术在基层疾病检测中的应用,是当今社会较为常见的。

对于肝炎病毒、肠道病毒、呼吸道系统感染、性病病原体等检测,PCR技术的敏感度精确度要比传统方法高。

2 PCR 技术在临床检验中的应用2.1PCR技术在传染性疾病检测中的应用目前我国典型的消化系统感染性疾病包括肝炎、胃炎等。

引发肝炎的病原体主要为乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒等。

使用PCR法对血清中的乙肝病毒进行检测的优势主要体现在早期诊断,并且在酶标试剂无法检测的情况下,PCR可以检出,大大缩短窗口前,使得患者能够得到早期诊断和治疗[2]。

2.2 PCR技术在肿瘤方面的应用现阶段,肿瘤的发病分子机制还不是完全的清楚。

PCR技术在肿瘤相关基因和肿瘤病毒病因以及肿瘤相关抑癌基因的研究方面,都已经得到了非常好的成果。

根据相关的资料表明,鼻咽癌与Burkitt 淋巴瘤以及EB病毒是有关系的;泌尿道肿瘤与食管肿瘤等以及人乳头瘤病毒是有关系的[3];原发性肝癌和乙型肝炎病毒是有关联的。

通过癌基因或者基因变化的检测,人体癌的演变时,可以以肿瘤作为标志物直接应用在临床检测。

PCR技术在医学诊断中的应用PCR(聚合酶链反应)是一种常用的分子生物学技术,已经广泛应用于医学诊断中。

它能够通过扩增、检测和分析DNA序列,从而提供对疾病的早期诊断、个体化治疗和预后判断等方面的支持。

本文将重点介绍PCR技术在医学诊断中的应用。

首先,PCR技术在传染病的早期诊断中发挥着重要作用。

在传染病的早期诊断过程中,PCR技术能够通过扩增病原体的DNA片段并进行检测,从而快速确定感染病原体是否存在。

例如,PCR可以用于检测结核分枝杆菌、流感病毒和艾滋病病毒等病原体的存在。

与传统的培养方法相比,PCR技术可以提供更快速和准确的结果,有助于早期干预和控制传染病的传播。

其次,PCR技术在遗传病的诊断中具有重要意义。

遗传病是由基因突变引起的疾病,PCR技术可以用于检测基因突变的存在和类型。

通过PCR技术,研究人员可以扩增特定基因的DNA序列,并对扩增产物进行测序和分析。

这对于确诊遗传病、筛查携带者和进行家庭遗传咨询非常有价值。

例如,PCR技术已被成功应用于囊性纤维化、遗传性乳糜泻和肌营养不良等遗传病的诊断。

此外,PCR技术在肿瘤诊断和治疗中也扮演着重要的角色。

肿瘤是由DNA序列的突变引起的疾病,PCR技术可以通过扩增和检测肿瘤相关的DNA序列来进行早期检测、分型和预后判断。

例如,PCR技术可以用于检测肿瘤相关的突变基因,如BRAF、EGFR和KRAS基因的突变。

这些基因的突变状态可以用于肿瘤的分型和预后判断,并且可以指导个体化的治疗方案的选择。

此外,PCR技术还可以用于监测肿瘤治疗的疗效和预测复发风险。

除了上述应用,PCR技术还在个体化药物治疗、遗传标记物研究和体外受精技术中发挥着重要作用。

例如,PCR技术可以用于检测药物代谢相关的基因多态性,从而指导个体化药物治疗的选择和调整。

此外,PCR技术可以用于研究遗传标记物在疾病发展和治疗过程中的作用,有助于深入理解疾病的机制和发展新的治疗方法。

此外,PCR技术在体外受精技术中可以用于检测胚胎的遗传病风险,从而保障胚胎的质量和健康。

新型PCR技术在疾病检测中的应用PCR,全称聚合酶链式反应,是一种基因分析技术。

它可以通过扩增基因片段,从而检测出一定的遗传物质,如病毒、细菌、真菌等微生物的核酸,以及人体内的DNA、RNA等。

PCR技术在世界范围内得到了广泛的应用。

特别是在疾病诊断和治疗方面,PCR技术被认为是一种高效、准确的检测方法。

但是由于道德、伦理以及人体隐私等问题,PCR技术在医学领域中也有着一定的限制。

而新型PCR技术则是一种能够解决这些问题的前沿技术,它将极大地推动PCR在医学领域的应用和发展。

一、新型PCR技术的定义和特点新型PCR技术是指目前正在研究和开发的一种基于传统PCR 技术的新型DNA扩增技术。

与传统PCR技术相比,新型PCR技术具有以下特点:1. 可针对复杂样本进行检测:由于传统PCR技术存在很多的局限性,如对复杂样本检测的限制、对难以扩增的基因片段的限制以及对污染物的敏感性等,因此在一定程度上影响了PCR技术的应用效果。

而新型PCR技术则克服了这些缺陷,能够更精确、快速地对复杂样本进行检测。

2. 检测速度更快:传统PCR技术中,扩增过程需要经历多个温度阶段,需要耗费相对较长的时间。

而新型PCR技术则能够在更短的时间内完成扩增过程,极大地提高了检测效率。

3. 更加精准:新型PCR技术采用新型扩增酶,其扩增效率和精准度均得到了极大的提升。

同时,新型PCR技术的检测结果更加准确可靠,能够有效减少虚假阳性和虚假阴性的发生。

二、新型PCR技术在疾病检测中的应用1. 新型PCR技术在病毒检测中的应用新型PCR技术可以应用于多种病毒的检测,如流感病毒、艾滋病病毒、丙型肝炎病毒等。

与传统PCR技术相比,新型PCR技术不仅能够更快、更精准地检测出病毒,而且对复杂样本的检测也具有明显的优势。

2. 新型PCR技术在癌症诊断中的应用新型PCR技术可以在早期发现某些癌症的存在,如乳腺癌、肺癌等,可以通过检测DNA样本来确定是否存在肿瘤转移或复发的情况。

PCR技术在传染性疾病检测中应用解决方案传染性疾病是严重威胁人类健康的疾病,其迅速传播和高致病性使其成为全球公共卫生关注的焦点。

PCR技术(聚合酶链反应)作为一种高灵敏度和高特异性的分子生物学检测方法,已经广泛应用于传染性疾病的诊断和监测中。

本文将针对PCR技术在传染性疾病检测中的应用解决方案进行探讨。

首先,PCR技术的核心原理是通过特定引物和酶的作用,在体外扩增目标序列的DNA片段。

传染性疾病通常由细菌、病毒或寄生虫引起,而这些病原体在感染者的体内会释放出相应的核酸。

PCR技术可以通过检测这些病原体的核酸来诊断感染情况。

在传染性疾病监测中,PCR技术的应用解决方案首先体现在早期诊断方面。

传统的疾病诊断方法通常需要培养病原体或检测其抗体水平,这需要较长时间且复杂,而PCR技术可以在几小时内快速准确地检测出病原体的核酸,从而实现早期诊断。

早期诊断不仅可以及时给予患者治疗,还可以避免病情进一步恶化和传播,对控制传染性疾病的蔓延至关重要。

其次,PCR技术在传染性疾病检测中的应用解决方案还包括病原体亚型鉴定。

许多传染性疾病存在不同的亚型,而不同亚型的病原体在流行病学调查和防治中具有重要意义。

PCR技术可以通过设计特异性引物来选择性扩增目标病原体的亚型特异性区域,从而实现亚型鉴定。

亚型鉴定的准确性有助于研究病原体变异和流行病学传播途径,为制定针对性防治策略提供重要依据。

此外,在传染性疾病检测中,PCR技术还可以实现病原体药物敏感性检测。

随着抗生素的广泛应用,抗药性病原体的出现成为全球公共卫生的严重问题。

PCR技术可以通过检测某些特定基因的突变,判断病原体对抗生素的敏感性。

这种快速准确的检测方法可以帮助医生选择合适的治疗方案,避免不必要的药物使用和抗生素滥用,减少了抗药性病原体的传播。

此外,PCR技术的高通量特点也使其在传染性疾病监测中发挥着重要作用。

高通量PCR技术可以同时检测多种病原体,缩短了检测时间,并能同时分析大量样本,提高了监测效率。

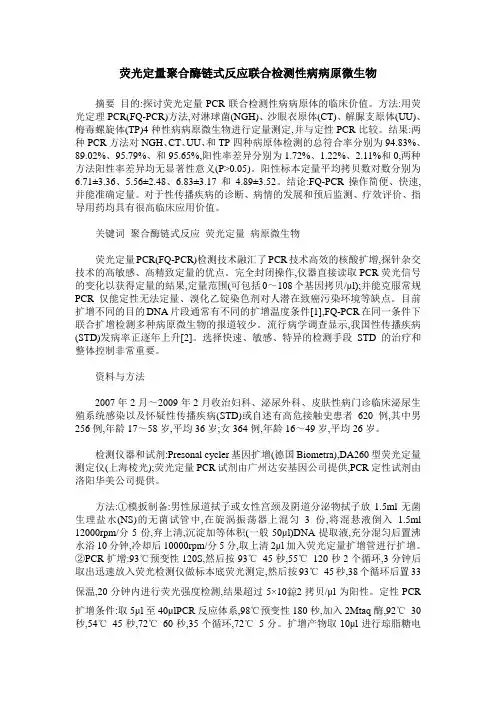

荧光定量聚合酶链式反应联合检测性病病原微生物摘要目的:探讨荧光定量PCR联合检测性病病原体的临床价值。

方法:用荧光定理PCR(FQ-PCR)方法,对淋球菌(NGH)、沙眼衣原体(CT)、解脲支原体(UU)、梅毒螺旋体(TP)4种性病病原微生物进行定量测定,并与定性PCR比较。

结果:两种PCR方法对NGH、CT、UU、和TP四种病原体检测的总符合率分别为94.83%、89.02%、95.79%、和95.65%,阳性率差异分别为1.72%、1.22%、2.11%和0,两种方法阳性率差异均无显著性意义(P>0.05)。

阳性标本定量平均拷贝数对数分别为6.71±3.36、5.56±2.48、6.83±3.17和4.89±3.52。

结论:FQ-PCR操作简便、快速,并能准确定量。

对于性传播疾病的诊断、病情的发展和预后监测、疗效评价、指导用药均具有很高临床应用价值。

关键词聚合酶链式反应荧光定量病原微生物荧光定量PCR(FQ-PCR)检测技术融汇了PCR技术高效的核酸扩增,探针杂交技术的高敏感、高精致定量的优点。

完全封闭操作,仪器直接读取PCR荧光信号的变化以获得定量的結果,定量范围(可包括0~108个基因拷贝/μl);并能克服常规PCR仅能定性无法定量、溴化乙锭染色剂对人潜在致癌污染环境等缺点。

目前扩增不同的目的DNA片段通常有不同的扩增温度条件[1],FQ-PCR在同一条件下联合扩增检测多种病原微生物的报道较少。

流行病学调查显示,我国性传播疾病(STD)发病率正逐年上升[2]。

选择快速、敏感、特异的检测手段STD的治疗和整体控制非常重要。

资料与方法2007年2月~2009年2月收治妇科、泌尿外科、皮肤性病门诊临床泌尿生殖系统感染以及怀疑性传播疾病(STD)或自述有高危接触史患者620例,其中男256例,年龄17~58岁,平均36岁;女364例,年龄16~49岁,平均26岁。

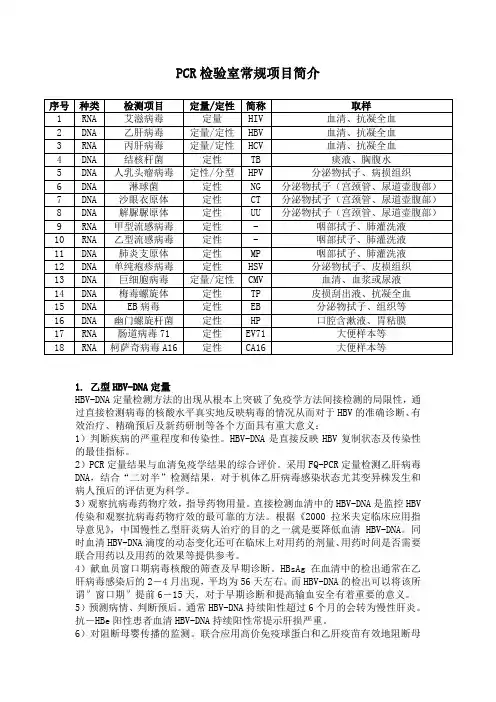

PCR检验室常规项目简介1. 乙型HBV-DNA定量HBV-DNA定量检测方法的出现从根本上突破了免疫学方法间接检测的局限性,通过直接检测病毒的核酸水平真实地反映病毒的情况从而对于HBV的准确诊断、有效治疗、精确预后及新药研制等各个方面具有重大意义:1)判断疾病的严重程度和传染性。

HBV-DNA是直接反映HBV复制状态及传染性的最佳指标。

2)PCR定量结果与血清免疫学结果的综合评价。

采用FQ-PCR定量检测乙肝病毒DNA,结合“二对半”检测结果,对于机体乙肝病毒感染状态尤其变异株发生和病人预后的评估更为科学。

3)观察抗病毒药物疗效,指导药物用量。

直接检测血清中的HBV-DNA是监控HBV 传染和观察抗病毒药物疗效的最可靠的方法。

根据《2000拉米夫定临床应用指导意见》,中国慢性乙型肝炎病人治疗的目的之一就是要降低血清HBV-DNA。

同时血清HBV-DNA滴度的动态变化还可在临床上对用药的剂量、用药时间是否需要联合用药以及用药的效果等提供参考。

4)献血员窗口期病毒核酸的筛查及早期诊断。

HBsAg在血清中的检出通常在乙肝病毒感染后的2-4月出现,平均为56天左右。

而HBV-DNA的检出可以将该所谓″窗口期″提前6-15天,对于早期诊断和提高输血安全有着重要的意义。

5)预测病情、判断预后。

通常HBV-DNA持续阳性超过6个月的会转为慢性肝炎。

抗-HBe阳性患者血清HBV-DNA持续阳性常提示肝损严重。

6)对阻断母婴传播的监测。

联合应用高价免疫球蛋白和乙肝疫苗有效地阻断母婴传播,但仍有5-10%婴儿对疫苗呈低反应,荧光定量PCR可对此进行监测。

7)器官移植中的作用。

肝脏器官移植是目前肝硬化晚期治疗的唯一方法,定量检测HBV-DNA为肝移植术后的跟踪观测具有较好的临床价值。

乙肝病毒定量相关检测还有:乙肝标志物定性,乙肝标志物定量,乙型HBV-DNA 定量,肝脏功能检测。

2. 乙型HBV-DNA定性HBV-DNA是乙肝病毒基因,其有无、多少是乙肝病毒存在及有无复制能力的直接标志。

简述PCR技术的原理和应用1. PCR技术的原理PCR(Polymerase Chain Reaction)是一种在分子生物学领域中广泛应用的技术,它可以迅速扩增和复制特定的DNA片段。

PCR技术主要包括三个步骤:变性、退火和延伸。

•变性:PCR反应的第一步是将DNA双链分离。

通过加热样本至95℃,DNA双链会解开成两条单链。

•退火:在退火步骤中,PCR反应混合物中的引物(primers)与目标DNA的互补序列结合。

这两个引物定义了目标DNA的起始和终止位置。

•延伸:在延伸步骤中,通过加入DNA聚合酶(DNA polymerase)和四种碱基(dNTPs),使引物结合位点的DNA序列得以扩增。

温度通常会在72℃左右,使DNA聚合酶能够在目标序列上进行延伸。

通过重复以上三个步骤,可以指数级地扩增目标DNA片段。

2. PCR技术的应用PCR技术在生物学、医学和法医学等领域有着广泛的应用。

2.1 基因检测和突变分析PCR技术可在基因检测和突变分析中发挥关键作用。

通过设计特定引物,可以将目标基因快速扩增并检测其存在与否。

此外,PCR还可以用于检测基因的突变情况,为诊断遗传性疾病提供帮助。

2.2 DNA克隆和基因工程PCR技术为DNA克隆和基因工程提供了有力的工具。

通过PCR扩增目标DNA片段,可以生成大量的DNA样本供进一步操作。

此外,PCR还可用于插入目标基因到质粒或病毒载体中,以进行基因工程的研究。

2.3 分子生物学研究PCR技术在分子生物学研究中被广泛应用。

例如,PCR可用于检测感染性病原体的存在,进行DNA序列分析,探究基因表达模式等。

2.4 法医学和人类遗传学PCR技术在法医学和人类遗传学中发挥着重要的作用。

通过PCR技术,可以检测DNA指纹和DNA变异,用于犯罪调查和亲子鉴定等领域。

2.5 病原体检测和诊断PCR技术在病原体检测和诊断中具有广泛的应用。

通过PCR扩增病原体的DNA或RNA片段,可以迅速检测出感染,并确定病原体的种类和数量。

PCR反向膜杂交法在CT、UU、NG三种性病筛查中的应用价值目的:探讨PCR反向膜杂交法在CT、UU、NG三种性病筛查中的应用价值。

方法:对1486例疑为泌尿生殖道感染患者分别采用PCR反向膜杂交法及荧光定量PCR(FQ-PCR)检测,并将检测结果与培养结果比较。

结果:FQ-PCR 检测CT、UU、NG阳性率高于培养法,比较差异有统计学意义(P<0.01);PCR 反向膜杂交法与培养法及FQ-PCR检测阳性率比较差异均无统计学意义;PCR 反向膜杂交法、FQ-PCR检测敏感性比较差异无统计学意义,但PCR反向膜杂交法检测特异性高于FQ-PCR,比较差异有统计学意义(P<0.01)。

结论:PCR 反向膜杂交法筛查CT、UU、NG准确,快速,且筛查特异性高于FQ-PCR,值得临床推广适用。

沙眼衣原體(CT)、解脲脲原体(Uu)及淋球菌(NG)是性病的主要病原体。

近年研究表明,采用常规PCR扩增产物,再采用膜杂交技术鉴定扩增产物,可保持杂交特异性,诊断正确率高[1-3]。

本研究对1486例疑为泌尿生殖道感染的患者采用PCR反向膜杂交法筛查,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料1486例为2013年1月-2014年6月到本院治疗的疑似泌尿生殖道感染患者,大部分患者存在外阴搔痒、不适等症状,已将1个月内使用过抗支原体、衣原体药物者剔除。

其中男634例,女852例;年龄17~60岁,平均(33.6±5.7)岁。

1.2 检测方法1.2.1 仪器与试剂人乳头状瘤病毒分型检测试剂盒(深圳生化有限责任公司生产);MJopticon2型FQ-PCR扩增分析仪及其配套试剂(美国生产);CT快速检测卡,UU、NG培养基(潮州凯普生物化学有限公司生产)。

1.2.2 标本采集男性标本:将消毒棉拭子伸入受检者尿道口中1~2 cm,旋转10 s取分泌物。

女性标本:将消毒棉拭子插入宫颈1~2 cm处,旋转20 s取上皮细胞。

检验科常见分子生物学检测方法与解读分子生物学检测方法是现代医学检验科技中不可或缺的一部分,在疾病诊断、预后评估、治疗效果监测等方面发挥着重要的作用。

本文将介绍几种常见分子生物学检测方法,并解读其结果的意义。

一、PCR(聚合酶链反应)PCR是一种体外扩增DNA的方法,可以在短时间内快速复制DNA,从而达到检测基因、病原体等目的。

PCR主要包括三个步骤:变性、退火和延伸。

通过引物和DNA聚合酶的作用,可以在样本中扩增目标片段。

PCR结果通常以荧光信号表示阳性或阴性,用于检测病原体、基因突变等。

二、实时荧光定量PCR实时荧光定量PCR是PCR的一种改进方法,可以精确计量PCR反应产生的DNA量。

通过在PCR反应体系中加入荧光探针,利用荧光信号的增强与反应产物DNA量的增加成正比关系,从而实现DNA的定量检测。

实时荧光定量PCR广泛应用于检测病原体、基因表达水平等领域。

三、核酸杂交核酸杂交是一种基于互补配对的分子识别方法。

通过采用标记的探针与待检测样品中的目标序列发生互补配对,并利用标记物的检测手段检测信号,可以实现对目标序列的检测。

核酸杂交广泛应用于基因型鉴定、病原体检测等领域。

四、蛋白质电泳蛋白质电泳是一种常用的蛋白质分离和定量方法。

通过将待测样品中的蛋白质经过电泳分离,可以获得一条包含不同大小蛋白质的蛋白条带。

根据蛋白条带的相对迁移距离和分子质量,可以分析样品中蛋白质的组成和含量,用于血清蛋白分析、肿瘤标志物检测等。

五、蛋白质质谱蛋白质质谱是一种高通量的蛋白质分析技术,可以通过测量蛋白质分子的质量和序列来鉴定和定量蛋白质。

蛋白质质谱常用的方法包括质谱分析和液相色谱质谱联用技术。

通过蛋白质质谱分析,可以深入了解蛋白质的组成、修饰以及功能,广泛应用于蛋白质组学研究和生物标记物检测等领域。

以上介绍的是几种常见的分子生物学检测方法,它们在疾病检测与诊断中发挥着重要的作用。

当然,在实际应用中,分子生物学检测结果的解读也是至关重要的。

PCR试验结果解读如何判断感染程度PCR(聚合酶链式反应)试验是一种广泛应用于医学与生物学领域的分子生物学技术,可以高度敏感地检测和扩增DNA或RNA片段。

在感染病原体的检测上,PCR试验可以帮助医生和研究人员判断感染的程度。

本文将针对PCR试验结果的解读,介绍如何据此判断感染程度。

一、PCR试验结果的基本原理PCR试验通过复制DNA或RNA片段的过程,以检测和扩增目标基因。

在感染病原体的检测中,PCR试验一般根据病原体的特异性基因序列设计引物,并选择特定的酶来扩增目标基因。

在PCR试验中,根据扩增结束后的产物量以及使用染料进行染色,可以判断样本中是否存在目标基因。

二、PCR试验结果的解读1. 阳性结果:阳性结果表示在样本中检测到目标基因的扩增产物,暗示着感染病原体存在。

在PCR试验中,阳性结果通常包括不同程度的阳性。

根据扩增产物的强度,可以初步判断感染的程度。

强阳性结果表明感染程度严重,弱阳性则表示感染程度可能较轻。

2. 阴性结果:阴性结果表示在样本中未检测到目标基因的扩增产物,暗示着感染病原体可能不存在或存在数量极少。

然而,阴性结果并不是绝对可靠的,可能由于样本处理不当、稀释过程中的污染等原因导致假阴性。

因此,在判断感染程度时需综合考虑其他指标和病情表现。

三、其他指标的综合判断PCR试验结果的解读并非仅依靠阳性和阴性两种情况,还需要结合其他指标来进行综合判断感染程度。

以下为一些常见的指标:1. CT值(循环阈值):在PCR试验中,CT值反映了样本中目标基因扩增过程需要的循环次数。

CT值越低,说明样本中目标基因含量越高,感染程度可能越严重。

因此,可以根据CT值的大小初步判断感染的程度。

2. 病情表现:PCR试验结果解读时还需要结合患者的临床症状、体征以及其他检测指标来综合判断感染程度。

例如,病情表现严重、相关检测指标异常的患者,即使PCR试验结果弱阳性或阴性,仍有可能存在感染。

3. 其他检测指标:除了PCR试验,还有许多其他检测方法可以用于感染程度的判断。

文章编号:1001-764X(2006)06-0433-02中图分类号:R446.5文献标识码:A・实验研究・淋病奈瑟菌自身猝灭荧光定量PCR方法的临床应用陈茶1,黄彬2,罗进勇3,尹一兵3(1.广东省中医院检验科,广州510105;2.中山大学附属第一医院检验医学部,广州510080;3.重庆医科大学医学检验系,重庆400046)摘要:目的评价自身猝灭荧光定量PCR(rQ-PCR)检测临床标本中淋病奈瑟茵的应用价值。

方法应用培养法和rQ-PCR法分别检测59份疑为淋病奈瑟茵感染病人的分泌物标本。

结果两者特异性均为100%(28/28),而FQ—PCR敏感性100%(38/38),高于培养法81.6%(31/38)(P<0.05)。

对其中32例经正规治疗,症状、体征消失2—3周的患者进行追踪检测,培养法均转阴,rQ—PCR检测仍有5例为阳性。

结论自身猝灭荧光定量PCR方法具有快捷、敏感、特异、价格低廉和稳定性较好的特点,是辅助诊断淋病的有效方法之一。

关键词:淋病奈瑟茵;自身猝灭探针;荧光定量PCR自身猝灭探针技术是一种新型荧光定量PCR技术…,主要特点是在保证高灵敏度和高特异性的前提下,能够极大的降低成本(仅为TaqMan探针技术的50%)。

我们用该方法对临床标本中淋病奈瑟菌进行检测,与分离培养法进行了分析比较,探讨其临床应用价值。

1材料和方法1.1PCR标准品重组质粒pGEM-11Zf-CPPB由本室构建,首先将PCR扩增的淋病奈瑟菌隐蔽质粒CPPB基因片段克隆人质粒载体pGEM-11Zf,然后将重组质粒转化人DH5仪感受态细胞内并进行筛选、鉴定和靶基因测序证实,最后用紫外分光光度法定量后,作为标准品备用。

1.2标本来源59份标本来源于广东省中医院皮肤性病科和妇科门诊疑为淋病奈瑟菌感染的病人,男性35份,女性24份。

男性患者用消毒棉拭伸人尿道约2—4cm,捻取分泌物;女性患者用无菌生理盐水棉球洗去官颈外分泌物,再用灭菌棉拭于官颈内采取分泌物旧引。