可扩展的IPv4overIPv6跨域组播方案

- 格式:pdf

- 大小:313.44 KB

- 文档页数:4

IPv6-over-IPv4 GRE隧道技术隧道机制隧道技术是一种通过互联网络基础设施在网络之间传递数据的方式。

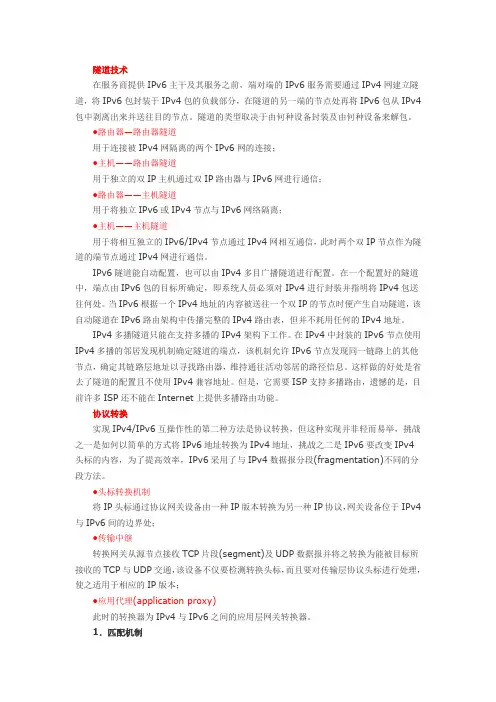

使用隧道传递的数据可以是不同协议的数据帧或包,隧道协议将这些其它协议的数据帧或包重新封装在新的包头中发送,被封装的数据包在隧道的两个端点之间通过公共互联网络进行路由,一旦到达网络终点,数据将被解包并转发到最终目的地。

整个传递过程中,被封装的数据包在公共互联网络上传递时所经过的逻辑路径称为隧道。

简言之,隧道技术是指包括数据封装,传输和解包在内的全过程。

IPv6是新一代Internet通信协议,具有许多的功能特色:全新的表头格式、较大的地址空间、有效及阶层化的地址与路由架构、内建的安全性、与邻近节点相互作用的新型通信协议Neighbor Discovery Protocol for IPv6、可扩展性等。

作为网络管理者,有必要加强对IPv6的了解,为以后IPv4的全面升级做好准备。

I Pv6隧道是将IPv6报文封装在IPv4报文中,让IPv6数据包穿过IPv4网络进行通信。

对于采用隧道技术的设备来说,在隧道的入口处,将IPv6的数据报封装进IPv4,IPv4报文的源地址和目的地址分别是隧道入口和隧道出口的IPv4地址;在隧道的出口处,再将IPv6报文取出转发到目的节点。

隧道技术只要求在隧道的入口和出口处进行修改,对其他部分没有要求,容易实现。

但是,隧道技术不能实现IPv4主机与IPv6主机的直接通信。

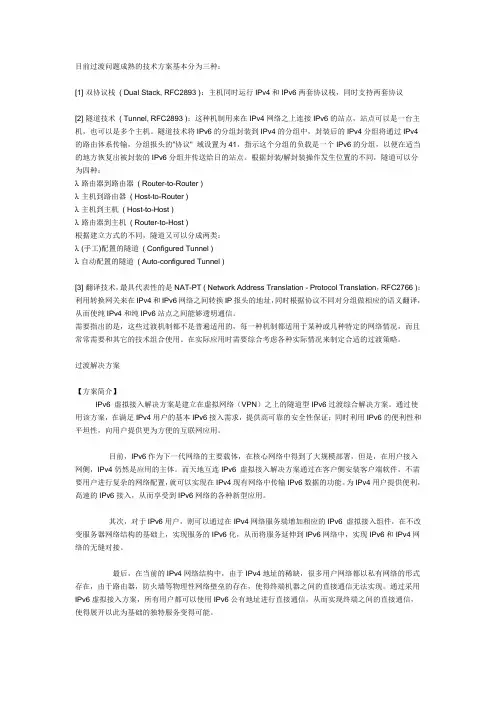

IPv6-over-IPv4 GRE隧道技术使用标准的GRE隧道技术,可在IPv4的GRE隧道上承载IPv6数据报文。

GRE隧道是两点之间的连路,每条连路都是一条单独的隧道。

GRE隧道把IPv6作为乘客协议,将GRE 作为承载协议。

所配置的IPv6地址是在Tunnel接口上配置的,而所配置的IPv4地址是Tunnel 的源地址和目的地址(隧道的起点和终点)。

GRE隧道主要用于两个边缘路由器或终端系统与边缘路由器之间定期安全通信的稳定连接。

基于6t o4T u n n e l机制的跨域部署企业园区组网设计温琼林,刘波,李香泉,席奇(景德镇学院,江西景德镇333400)摘要:为满足纯I P v4向纯I P v6网络过渡阶段的企业组网需求,文章在e N S P(E n t e r p r i s e N e t w o r kS i m u l a t i o n P l a t f o r m)仿真平台下设计了一种基于6t o4T u n n e l机制的跨域部署企业园区组网方案㊂在路由设备部署双出口,在电信网络通道部署6t o4T u n n e l以用于I P v6单播流量传输,在联通网络通道部署M P L S/B G P V P N网络,以M D(M u l t i c a s t D o m a i n s)方案部署I P v4组播业务㊂对出口的公网I P v4地址如何为本地网络申请I P v6前缀,对6i n4数据包封装机制如何封装I P v6数据包,以及对M D方案中S h a r e G r o u p组地址配置与M T I(M u l t i c a s t T u n n e l I n t e r f a c e)等配置过程进行了分析㊂仿真结果表明,组网实现了在过渡阶段利用6t o4T u n n e l解决传播I P v6孤岛间流量的可行性,以及M D V P N传播组播I P v4流量的可靠性,能够较好地满足现阶段企业园区网络的建设需求㊂关键词:I P v4;6t o4;I P v6;过渡技术;M D V P N中图分类号:T P393.0文献标识码:A 文章编号:2095 9699(2023)06 0131 06随着信息技术的高速发展,越来越多的上网设备接入互联网,传统I P网络下的I P v4地址面临枯竭[1]㊂I P v6网络的出现使得所有网络设备的地址需求能够得到满足㊂然而,I n t e r n e t从I P v4向I P v6过渡不可能一蹴而就,如何进行渐进的,无缝的过渡成了当前一个迫切需要解决的问题[2]㊂鉴于此, 6t o4T u n n e l机制应运而生,使用此机制解决的主要问题是:一些孤立的I P v6站点,如何在I n t e r n e t服务提供商还没有I P v6互连服务的条件下进行相互通信[1]㊂6t o4技术能够满足I P v6过渡阶段企业组网的需求;同时,考虑到企业实时视频㊁多媒体点播等网络扩展业务的需求,通过在网络中部署组播V P N,使公网能够承载私网组播数据并隔离,实现私网组播数据通过公网进行传输㊂B G P M P L S V P N技术是一种应用广泛的3层V P N(L a y e r 3V P N,L3V P N)技术[3],本文通过部署B G P M P L S V P N技术中M D(M u l t i c a s t D o m a i n s)方案来实现,因其易部署,可控性好,在现实网络部署中得到了广泛的应用㊂目前解决I P v6孤岛问题的主要方案包括双栈技术[4]㊁I P v6o v e r I P v4手动隧道[5]㊁G R E隧道[6]㊁6t o4自动隧道[7]等㊂双栈技术需要所有设备都支持双栈,G R E隧道相较于前者多了G R E头部,开销增大,6t o4T u n n e l可以自动获得隧道终点的I P v4地址,相较于前几种有一定优势㊂随着科技的发展, I P v6最终会取代I P v4成为主流,在这样的背景下, 6t o4T u n n e l的运用对企业园区网络过渡显然具有非凡的意义[8 9]㊂16t o4T u n n e l机制在6t o4网络架构中,将网络设备的角色分为边界路由器,运营商路由器,中继路由器㊂在两个边界路由器之间通过公共网络出接口构建6t o4 T u n n e l来跨运营商I P v4公共网络实现与I P v6网第38卷第6期2023年12月景德镇学院学报J o u r n a l o f J i n g d e z h e n U n i v e r s i t yV o l.38N o.6D e c.2023收稿日期:2023 07 31基金项目:江西省教育厅科技重点项目(G J J2202404)作者简介:温琼林(2001 ),男,江西赣州人,2023届网络工程专业本科毕业生(学号:190301020235),主要从事网络技术㊁数据通信方向研究㊂通信作者:刘波(1996 ),男,江西萍乡人,硕士,主要从事数据驱动建模㊁人工智能研究㊂络通信㊂6t o4T u n n e l中使用了2002::/16的6t o4地址空间,该隧道技术定义了一种特殊的I P v6地址(6t o4)地址,该地址的前缀中蕴含了边界路由器的I P v4地址㊂6t o4定义了一个网络前缀2002::/16用于表达这个6t o4网络整体[10]㊂边界路由器通过出口公共I P v4地址的十六进制值加在2002::后,即映射出了一个前缀长度为48的6t o4网络前缀,仍然可以继续分割至最小前缀数为64的子网段,用于区分出这个6t o4子网的子网㊂6t o4T u n n e l传输的数据包是6i n4封装机制的数据包,即将I P v6数据包接在I P v4数据包头之后,这个I P v4地址也就是其内嵌的I P v4地址,其数据包可像普通I P v4地址一样在公共I P v4网络中转发㊂随着I P v6网络的发展,普通I P v6网络需要与6t o4网络通过I P v4网络互通,这可以通过6t o4中继路由器方式实现㊂所谓6t o4中继,就是通过6t o4隧道转发的I P v6报文的目的地址,而不是6t o4地址,但转发的下一跳是6t o4地址,该下一跳路由器称之为6t o4中继㊂隧道的I P v4目的地址依然可以从下一跳的6t o4地址中获得㊂2 M D V P N技术MD方案实现的组播V P N,简称为MD V P N㊂该方案仅需要P E(P r o v i d e r E d g e)路由设备具有支持多实例功能,不用升级已有的C E (C u s t o m e r E d g e)和P路由设备,并且无需修改C E设备和P设备上原P I M(P r o t o c o l I n d e p e n d e n t M u l t i c a s t)配置,MD方案对于C E设备和P设备是透明的㊂MD方案的组播V P N需要运行在以P I M-A S M(P I M-A n y-S o u r c e M u l t i c a s t)组播分发树为基础的公网隧道㊂基于组播域方案的I P v4组播V P N(M u l t i c a s t V P N,MV P N)在公网上为每个V P N分配一个组播组地址,称为共享组地址,然后各P E利用这个组播地址建立组播隧道,通过这个组播隧道进行私网组播协议和数据报文的按需分发[11]㊂P E上的私网P I M实例加入根据S h a r e-G r o u p建立的组播分发树,用于将V P N内的P I M协议报文和数据报文分发给其他同属于一个V P N的P E,这个组播分发树称之为S h a r e M D T(S h a r e-M u l t i c a s t D i s t r i b u t i o n T r e e)㊂V P N使用S h a r e-G r o u p,唯一标识一棵S h a r e-M D T㊂对于V P N实例,公网传输是透明的,私网数据通过组播隧道MT(M u l t i c a s t T u n n e l)传输㊂私网数据传输在P E上的MT I(M u l t i c a s t T u n n e l I n t e r f a c e)处完成了无缝连接㊂V P N实例只知道将私网数据从MT I发出,然后远端就能从MT I接收㊂MT I作为一个虚拟接口,成为私网和公网间传播数据的通道㊂3企业组网设计3.1组网需求与网络结构设计以规模较大的某公司为例,设有总㊁分公司,并分别设置I P v4㊁I P v6双栈网络,需要跨越公共运营商的I P v4网络通信,同时需要传输组播流量,设置双运营商通道,要求分别部署6t o4T u n n e l技术与M D V P N来为公司业务提供高效可靠的网络互通㊂基于企业的上述需求,文章采用了网络仿真工具平台e N S P[12],设计的一种企业网络结构如图1所示㊂图1网络结构图3.2具体网络规划由图1可见,A S200为电信运营商网络区域, R4㊁R6作为公司出口边界路由器,在电信网络出接口经过A R路由器搭建6t o4T u n n e l网络㊂A S100区域为联通运营商网络区域,R4㊁R6为C E 设备,R1㊁R3为P E设备,该区域作为M D V P N骨干网络,总公司设有组播源,P设备R2的l o o k b a c k0接口作为公网C-R P,R6的l o o k b a c k0接口作为s i t e-a V P N的私网C-R P㊂设备I P分配如表1所示㊂㊃231㊃景德镇学院学报2023年表1 设备I P设 备接口I P 地址备 注R 1G E 0:192.168.14.1/24G E 2:192.168.12.1/24M T u n n e l 0l o o k b a c k 0:1.1.1.1/32用于建立I B G P 邻居R 2G E 2:192.168.12.2/24L o o p b a c k 0:2.2.2.2/32组播公网C R PG E 1:192.168.23.2/24R 3G E 0:192.168.36.3/24G E 1:192.168.23.3/24L o o p b a c k 0:3.3.3.3/32用于建立I B G P 邻居R 4G E 0:192.168.14.4/24T u n n e l 0/0/0G E 1:192.168.104.4/24G E 2:2002:c 801:104::f f f f /64P C 2网关,使能I P v 6G E 3:200.1.1.4/246t o 4T u n n e l 公共I P v 4R 6G E 0:192.168.36.6/24G E 1:192.168.116.6/24L o o pb ac k 0:6.6.6.6/32s i t e -a V P N 的组播私网C -R P G E 2:200.4.4.6/246t o 4T u n n e l 公共I P v 4T u n n e l 0/0/0G E 3:2002:c 804:406::f f f f /64P C 2网关,使能I P v 6R 5G E 0:192.168.104.10/24G E 1:10.1.1.10/24R 7G E 0:192.168.116.11/24G E 1:10.1.2.11/24使能I GM PA R 1G E 0:200.1.1.1/24G E 1:200.2.2.1/24A R 2G E 1:200.2.2.2/24G E 2:200.3.3.2/24A R 3G E 2:200.3.3.3/24G E 0:200.4.4.3M C S 1E 1:10.1.1.1/24总部组播源P C 1E 1:10.1.2.1/24分部组播接受者P C 2E 1:2002:c 801:104::1/64模拟总部I P v 6网络P C 3E 1:2002:c 804:406::1/64模拟分部I P v 6网络4 过程分析4.1 运营商域内网络配置依据网络设计,对照表1完成网络设备接口I P地址配置,运营商域内网络通过运行O S P F 协议实现网络互通,联通㊁电信运营商网络区域都采用单区域a r e a 0完成网段宣告,其中R 1㊁R 2㊁R 3和A R 1㊁A R 2㊁A R 3均运行a r e a 0,宣告各直连网段如下:[R 1-o s pf -1]d i s t h i s o s pf 1a r e a 0.0.0.0n e t w o r k 1.1.1.10.0.0.0n e t w o r k 192.168.12.00.0.0.255#4.2 6t o 4T u n n e l 建立配置6t o 4隧道属于一种自动隧道,隧道使用内嵌在I P v 6地址中的I P v 4地址建立㊂I P v 4的传输路径充当了I P v 6的数据链路层,可看作一条点到点的虚拟链路[13-14]㊂在边界设备与6t o 4网络相连的接口上必须配置6t o 4地址,在边界设备与I P v 4网络相连的接口上必须配置I P v 4地址㊂为了支持路由协议,也需要配置T u n n e l 接口的网络地址㊂首先在边界路由器R 4㊁R 6上配置I P v 4㊁I P v 6双栈协议,使路由器在I P v 4㊁I P v 6网络上均能互通㊂以R 4设备举例,配置如下:[R 4]I P v 6//全局使能I P v 6i n t e r f a c e G i ga b i t E t h e r n e t 0/0/2I P v 6e n a b l e//接口使能I P v 6i p ad d re s s 192.168.24.4255.255.255.0I P v 6a d d r e s s 2002:C 801:104::F F F F /64//I P v 6地址配置在边界路由器R 4㊁R 6配置6t o 4隧道㊂i n t e r f a c e T u n n e l 0/0/0//创建T u n n e l 接口I P v 6e n a b l e //使能接口的I P v 6功能I P v 6a d d r e s s a u t o l i n k -l o c a l //设置生成T u n n e l 接口链路本地I P v 6地址t u n n e l -p r o t o c o l I P v 6-I P v 46t o 4//指定T u n n e l 为6t o 4隧道模式s o u r c e 200.1.1.4//指定T u n n e l 的源地址I P v 6r o u t e -s t a t i c 2002::16T u n n e l 0/0/0?//配置到2002::/16的静态路由此时指定的T u n n e l 接口的I P v 6地址的前缀,㊃331㊃第6期 温琼林,刘 波,李香泉,等:基于6t o 4T u n n e l 机制的跨域部署企业园区组网设计应该与边界设备所属的6t o4网络的地址前缀相同㊂查看6t o4T u n n e l运行状态如图2所示㊂图26t o4隧道状态4.3 M D V P N建立配置在联通运营商网络上配置M P L S/B G P V P N,确保V P N网络正常运行㊁单播路由畅通㊂P E设备R1㊁R3建立M P-B G P邻居关系㊂并在联通运营商网络路由器R1㊁R2㊁R3与私网路由器R4㊁R6启动组播功能和P I M S M功能,在R1㊁R2和R2㊁R3间分别建立公网实例组播,R4㊁R1和R3㊁R6之间分别建立使能I P v4地址族的V P N实例组播㊂在各R1㊁R3上为同一使能I P v4地址族的V P N实例配置相同的S h a r e-G r o u p地址㊁相同的MT I(M u l t i c a s t T u n n e l I n t e r f a c e)㊂以R1设备举例,配置如下:[R1]b g p100p e e r3.3.3.3a s-n u m b e r100p e e r3.3.3.3c o n n e c t-i n t e r f a c e L o o p B a c k0 //指定环回口与R3建立I B G P邻居关系I P v4-f a m i l y u n i c a s t//进入I P v4单播视图u n d o s y n c h r o n i z a t i o np e e r3.3.3.3e n a b l eI P v4-f a m i l y v p n v4//进入V P N v4视图p o l i c y v p n-t a r g e tp e e r3.3.3.3e n a b l e//与R3建立M P-B G P V P N通道P E设备R1㊁R3分别创建V P N实例,并绑定接口㊂[R4]i p v p n-i n s t a n c e s i t e-aI P v4-f a m i l yr o u t e-d i s t i n g u i s h e r20:20//R D值20:20v p n-t a r g e t10:10e x p o r t-e x t c o mm u n i t y v p n-t a r g e t10:10i m p o r t-e x t c o mm u n i t y//出入方向R T值均为10:10m u l t i c a s t r o u t i n g-e n a b l e//全局使能组播功能i n t e r f a c e G i g a b i t E t h e r n e t0/0/0i p b i n d i n g v p n-i n s t a n c e s i t e-a//物理接口下绑定V P N实例s i t e-ai p a d d r e s s192.168.14.1255.255.255.0p i m s m//启动P I M S M功能m p l s l s r-i d1.1.1.1//设置L S R-I Dm p l sm p l s l d p//M P L S使能L D P功能o s p f2v p n-i n s t a n c e s i t e-a//O S P F新建进程,绑定s i t e-a实例i m p o r t-r o u t e b g p//引入B G P网络,使私网路由互通a r e a0.0.0.0n e t w o r k192.168.14.00.0.0.255b g p100I P v4-f a m i l y v p n-i n s t a n c e s i t e-ai m p o r t-r o u t e o s p f2//引入私网路由[R4]i p v p n-i n s t a n c e s i t e-aI P v4-f a m i l ym u l t i c a s t r o u t i n g-e n a b l em u l t i c a s t-d o m a i n s o u r c e-i n t e r f a c e L o o p B a c k0m u l t i c a s t-d o m a i n s h a r e-g r o u p239.1.1.1 b i n d i n g m t u n n e l0//配置S h a r e-G r o u p地址,并绑定MT Ii n t e r f a c e MT u n n e l0i p b i n d i n g v p n-i n s t a n c e s i t e-a配置R2的L o o p b a c k0接口为C-B S R (C a n d i d a t e-B S R)和C-R P(为所有组服务)㊂配置R6的L o o p b a c k0为私网s i t e-a的C-B S R和C-R P (为所有组服务)㊂以R2为例,配置如下: [R2]p i mc-b s r L o o p B a c k0c-r p L o o p B a c k0查看组播V P N在M t u n n e l接口上可以正常建立邻居,说明组播V P N通道建立成功,见图3㊂㊃431㊃景德镇学院学报2023年图3私网M T I邻居信息5结果验证5.16t o4隧道数据测试与分析在边界路由器R6查看I P v6路由,存在前往2002::/16的路由,在P C2上发送p i n g包给总部P C的I P v6网段进行测试连通性,结果如图4所示, I P v6单播流量互访成功㊂P C2访问2002:c804:406::/48网络时:数据包到达R6后,R6发现目的地址是I P v6地址,而且是2002开头的地址,这是个6t o4的I P v6地址,于是从该地址中抽离出c804:406,得到200.4.4.6这个I P v4地址㊂R6在原始I P v6报文的基础上加装I P v4头部,I P v4头部的源地址为6t o4T u n n e l的源地址200.4.4.6,而目的地址为200.1.1.4㊂数据包被路由到R4后,R4将外层的I P v4头部剥除,将里头的I P v6报文转发给P C3,具体数据包如图5所示㊂图4 P C2与P C3p i n g 包测试图5抓取6i n4数据包5.2组播I P v4测试与分析为检测组播业务部署情况,在R3上查看P I M 协议组播路由表的内容,显示内容如图6所示㊂在R3上查看私网组播转发表项,显示信息如图7所示㊂在分部P C1端口抓取的组播数据如图8所示㊂图6组播路由表图7s i t e-a 组播转发表项图8抓取组播数据包分析可知,R3上存在P I M组播路由表,(S,G)表项(10.1.1.1,224.8.8.8),组播源为总部组播源10.1.1.1,目的组为224.8.8.8,(S,G)表项的入接口为MT u n n e l0,(S,G)表项的出接口为G E0/0/0,协议类型为P I M-S M,私网R P为6.6.6.6,即R6 l o o p b a c k0口,组播邻居为R1,实现了组播数据公私网隔离传输,提高了数据传输的安全性和可靠性㊂6结语与展望为满足纯I P v4网络向纯I P v6网络过渡阶段的企业组网需求,在e N S P仿真平台设计了一种基于6t o4T u n n e l机制的跨域部署企业园区组网方案㊂㊃531㊃第6期温琼林,刘波,李香泉,等:基于6t o4T u n n e l机制的跨域部署企业园区组网设计在出口路由设备部署双出口,电信网络通道部署6t o4T u n n e l,联通网络通道部署M P L S/B G P V P N 网络,以M D(M u l t i c a s t D o m a i n s)方案部署I P v4组播业务㊂结果表明,组网设计较好地满足了I P v6过渡阶段企业组网需求,建立6t o4T u n n e l传输I P v6单播流量,为组播I P v4流量提供安全可靠的V P N 通道,同时能够承载组播业务,是当前I P v6化企业网络组网方案的较好选择㊂在本设计方案中,I P v6孤岛网络地址规划中只能使用2002开头的I P v6地址,满足6t o4隧道的I P v6地址和隧道两侧局域网地址都要与本端隧道有相同的网络前缀(前48位相同),前缀长度位>=48;同时需要注意的是,6t o4隧道不支持运行动态路由协议,通过使用I P v6o v e r I P v4自动隧道或6t o4隧道中继来解决这个问题是后续研究的主要工作和内容㊂参考文献:[1]劳凤丹.I P v6的研究及校园网I P v6网络的建立[D].北京:中国农业大学,2005.[2]周玲.实现I P v4向I P v6过渡的隧道技术6t o4[J].计算机工程应用,2002(18):156 158,168.[3]王达.华为M P L S V P N学习指南[M].北京:人民邮电出版社,2018.[4]陈彬.基于大二层结构的I P v6双栈技术在校园网络中的应用:以云南师范大学为例[J].云南师范大学学报(自然科学版),2022,42(6):32 34.[5]卢航.I P v6技术的特点及部署方法[J].长春工程学院学报(自然科学版),2007,8(3):70 74.[6]陶骏,刘晴晴,佘星星.基于G R E隧道和B F F H模式的M P L S V P N网络构建[J].湖南文理学报(自然科学版), 2022,34(2):17 22.[7]李清平,陈巧妮,孟祥芳.4o v e r6隧道技术的应用及网络性能分析[J].成都大学学报(自然科学版),2016,35(3): 263 266.[8]刘大伟,陈亮,丁琳琦,等.H C I E路由交换学习指南[M].北京:人民邮电出版社,2017.[9]朱仕耿.H C N P路由交换学习指南[M].北京:人民邮电出版社,2017.[10]郝海涛,党小超.I P v4到I P v6的过渡技术与6t o4 T u n n e l的实现[J].福建电脑,2006(3):19 20. [11]龚铁柱.一种基于M P L S V P N网络的I P v6组播过渡技术[J].信息技术,2009,33(10):141 142,146. [12]李永芳.基于B G P M P L S V P N企业跨域组网仿真设计[J].实验室研究与探索,2021,40(3):121 128. [13]刘春晖.组播V P N业务关键技术研究与实践[J].广东通信技术,2014(17):76 79.[14]李灵.基于I GM P v3和P I M S S M协议的特定源组播技术的设计与实现[D].重庆:重庆大学,2013.责任编辑:肖祖铭N e t w o r k D e s i g n o f E n t e r p r i s e P a r k s w i t h C r o s s-d o m a i n D e p l o y m e n t B a s e do n6t o4T u n n e l M e c h a n i s mW E N Q i o n g L i n,L I U B o,L I X i a n g Q u a n,X I Q i(J i n g d e z h e n U n i v e r s i t y,J i n g d e z h e n333400,C h i n a)A b s t r a c t:T o m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f e n t e r p r i s e n e t w o r k i n g d u r i n g t h e t r a n s i t i o n f r o m I P v4t o I P v6,a 6t o4t u n n e l b a s e d c r o s s-d o m a i n e n t e r p r i s e p a r k n e t w o r k i n g s c h e m e i s d e s i g n e d o n t h e e N S P(E n t e r p r i s e N e t w o r k S i m u l a t i o n P l a t f o r m).D u a l e g r e s s o n r o u t i n g d e v i c e s,6t o4t u n n e l s o n t e l e c o mm u n i c a t i o n s n e t w o r k c h a n n e l s f o r I P v6u n i c a s t t r a f f i c t r a n s m i s s i o n,M P L S/B G P V P N n e t w o r k s o n U n i c o m n e t w o r k c h a n n e l s a n d I P v4m u l t i c a s t s e r v i c e s u s i n g t h e M D(M u l t i c a s t D o m a i n s)s c h e m e a r e a l l d e p l o y e d.T h i s a r t i c l e a n a l y z e s h o w t o a p p l y I P v6p r e f i x e s f o r l o c a l n e t w o r k s u s i n g p u b l i c I P v4a d d r e s s e s a t t h e e g r e s s, h o w t o e n c a p s u l a t e I P v6p a c k e t s b y t h e6i n4p a c k e t e n c a p s u l a t i o n m e c h a n i s m,a n d h o w t o c o n f i g u r e S h a r e-G r o u p g r o u p a d d r e s s e s a n d M u l t i c a s t T u n n e l I n t e r f a c e(MT I)i n t h e M D s c h e m e.T h e s i m u l a t i o n r e s u l t s s h o w t h a t n e t w o r k i n g r e a l i z e s t h e f e a s i b i l i t y o f u s i n g6t o4t u n n e l t o s o l v e t h e p r o b l e m o f p r o p a g a t i n g I P v6 i n t e r i s l a n d t r a f f i c d u r i n g t h e t r a n s i t i o n p h a s e,a n d t h e r e l i a b i l i t y o f M D V P N p r o p a g a t i n g m u l t i c a s t I P v4 t r a f f i c.T h e d e s i g n e d n e t w o r k i n g c a n b e t t e r m e e t t h e c u r r e n t n e e d s o f e n t e r p r i s e p a r k n e t w o r k c o n s t r u c t i o n a t t h e s t a g e.K e y w o r d s:I P v4;6t o4;I P v6;t r a n s i t i o n t e c h n o l o g y;M D V P N㊃631㊃景德镇学院学报2023年。

目前过渡问题成熟的技术方案基本分为三种:[1] 双协议栈( Dual Stack, RFC2893 ):主机同时运行IPv4和IPv6两套协议栈,同时支持两套协议[2] 隧道技术( Tunnel, RFC2893 ):这种机制用来在IPv4网络之上连接IPv6的站点,站点可以是一台主机,也可以是多个主机。

隧道技术将IPv6的分组封装到IPv4的分组中,封装后的IPv4分组将通过IPv4的路由体系传输,分组报头的"协议" 域设置为41,指示这个分组的负载是一个IPv6的分组,以便在适当的地方恢复出被封装的IPv6分组并传送给目的站点。

根据封装/解封装操作发生位置的不同,隧道可以分为四种:λ路由器到路由器( Router-to-Router )λ主机到路由器( Host-to-Router )λ主机到主机( Host-to-Host )λ路由器到主机( Router-to-Host )根据建立方式的不同,隧道又可以分成两类:λ (手工)配置的隧道( Configured Tunnel )λ自动配置的隧道( Auto-configured Tunnel )[3] 翻译技术,最具代表性的是NAT-PT ( Network Address Translation - Protocol Translation,RFC2766 ):利用转换网关来在IPv4和IPv6网络之间转换IP报头的地址,同时根据协议不同对分组做相应的语义翻译,从而使纯IPv4和纯IPv6站点之间能够透明通信。

需要指出的是,这些过渡机制都不是普遍适用的,每一种机制都适用于某种或几种特定的网络情况,而且常常需要和其它的技术组合使用。

在实际应用时需要综合考虑各种实际情况来制定合适的过渡策略。

过渡解决方案【方案简介】IPv6 虚拟接入解决方案是建立在虚拟网络(VPN)之上的隧道型IPv6过渡综合解决方案。

通过使用该方案,在满足IPv4用户的基本IPv6接入需求,提供高可靠的安全性保证;同时利用IPv6的便利性和平坦性,向用户提供更为方便的互联网应用。

隧道技术在服务商提供IPv6主干及其服务之前,端对端的IPv6服务需要通过IPv4网建立隧道,将IPv6包封装于IPv4包的负载部分,在隧道的另一端的节点处再将IPv6包从IPv4包中剥离出来并送往目的节点。

隧道的类型取决于由何种设备封装及由何种设备来解包。

●路由器—路由器隧道用于连接被IPv4网隔离的两个IPv6网的连接;●主机——路由器隧道用于独立的双IP主机通过双IP路由器与IPv6网进行通信;●路由器——主机隧道用于将独立IPv6或IPv4节点与IPv6网络隔离;●主机——主机隧道用于将相互独立的IPv6/IPv4节点通过IPv4网相互通信,此时两个双IP节点作为隧道的端节点通过IPv4网进行通信。

IPv6隧道能自动配置,也可以由IPv4多目广播隧道进行配置。

在一个配置好的隧道中,端点由IPv6包的目标所确定,即系统人员必须对IPv4进行封装并指明将IPv4包送往何处。

当IPv6根据一个IPv4地址的内容被送往一个双IP的节点时便产生自动隧道,该自动隧道在IPv6路由架构中传播完整的IPv4路由表,但并不耗用任何的IPv4地址。

IPv4多播隧道只能在支持多播的IPv4架构下工作。

在IPv4中封装的IPv6节点使用IPv4多播的邻居发现机制确定隧道的端点,该机制允许IPv6节点发现同一链路上的其他节点,确定其链路层地址以寻找路由器,维持通往活动邻居的路径信息。

这样做的好处是省去了隧道的配置且不使用IPv4兼容地址。

但是,它需要ISP支持多播路由,遗憾的是,目前许多ISP还不能在Internet上提供多播路由功能。

协议转换实现IPv4/IPv6互操作性的第二种方法是协议转换,但这种实现并非轻而易举,挑战之一是如何以简单的方式将IPv6地址转换为IPv4地址,挑战之二是IPv6要改变IPv4头标的内容,为了提高效率,IPv6采用了与IPv4数据报分段(fragmentation)不同的分段方法。

ipv4到ipv6过渡主要是三种⽅法

Ipv4到Ipv6的过渡的主要⽅法有双栈策略和隧道策略。

1、双栈策略:

是指在⽹元中同时具有 IPv4和IPv6两个协议栈,它既可以接收、处理、收发IPv4的分组,也可以接收、处理、收发IPv6的分组。

对于主机(终端)来讲,“双栈”是指其 可以根据需要来对业务产⽣的数据进⾏IPv4封装或者IPv6封装。

对于路由器来讲,“双栈”是指在⼀个路由器设备中维护IPv6和IPv4两套路由协议栈,使得路由器既能与IPv4主机也能与IPv6主机通信,分别⽀持独⽴的IPv6和IPv4路由协议。

2、隧道策略:

是 IPv4/v6综合组⽹技术中经常使⽤到的⼀种机制,所谓“隧道”,简单地讲就是利⽤⼀种协议来传输另⼀种协议的数据技术,隧道包括隧道⼊⼝和隧道出⼝ (隧道终点),这些隧道端点通常都是双栈节点。

在隧道⼊⼝以⼀种协议的形式来对另外⼀种协议数据进⾏封装并发送。

在隧道出⼝对接收到的协议数据解封装, 并做相应的处理。

在隧道的⼊⼝通常要维护⼀些与隧道相关的信息,如记录隧道MTU等参数。

3、协议翻译技术:

对IPV6和IPV4报头时⾏相互翻译,实现IPV4/IPV6协议和地址的转换。

⽹络地址转换/协议转换技术 NAT-PT 通过与SIIT协议转换和传统的IPv4下的动态地址翻译(NAT)以及适当的应⽤层⽹关(ALG)相结合,实现了只安装了IPv6的主机和只安装了IPv4机器的⼤部分应⽤的相互通信。

从ipv4过渡到ipv6的方法有哪些

从IPv4过渡到IPv6可以采取以下几种方法:

1. 双栈技术(Dual-Stack):使用双协议栈,即同时支持IPv4和IPv6。

这种方法可以保持IPv4和IPv6网络独立运行,但在网络设备和应用程序上需要进行一些调整和配置。

2. 隧道技术(Tunneling):通过隧道将IPv6流量封装在IPv4网络中进行传输。

这种方法可以在IPv4网络上传输IPv6数据,但需要在网络设备上配置隧道,可能会增加延迟和复杂性。

3. 代理技术(Proxying):通过代理服务器将IPv4流量转换为IPv6流量,或者将IPv6流量转换为IPv4流量。

这种方法可以在IPv4和IPv6之间进行流量转换,但需要额外的代理服务器来进行转换。

4. NAT64技术:使用网络地址转换(Network Address Translation,NAT)来实现IPv6和IPv4之间的转换。

这种方法可以在IPv6网络中访问IPv4资源,但可能会引入一些兼容性和性能问题。

这些方法可以单独或组合使用,根据具体的网络环境和需求来选择合适的方法。

IPv4到IPv6的过渡过程需要全球范围的协调和合作,以确保平稳过渡并保持互

联网的连通性。

ipv6过渡技术总结1500字随着互联网的快速发展,IPv4地址资源的短缺问题越来越严重。

为了解决这个问题,IPv6作为下一代互联网协议应运而生。

然而,由于网络上还存在大量的IPv4设备和服务,需要一种过渡技术来实现IPv4到IPv6的平滑过渡。

下面是对IPv6过渡技术的总结。

1.双栈技术(Dual Stack)双栈技术是最直接的IPv4到IPv6的过渡方式,即网络设备同时支持IPv4和IPv6协议栈。

通过在网络设备上同时配置IPv4和IPv6地址,实现IPv4和IPv6之间的互通。

这种方式简单、可靠,但需要占用较多的网络资源。

2.隧道技术(Tunneling)隧道技术通过在IPv6网络和IPv4网络之间建立隧道来进行通信。

IPv6数据包被封装在IPv4数据包中进行传输,然后在目标网络上解封装,将IPv6数据包还原。

常见的隧道技术有IPv6 over IPv4隧道和IPv6隧道自动配置协议。

3.转换技术(Translation)转换技术可以实现IPv4和IPv6之间的地址转换,使得IPv4设备可以访问IPv6网络,或者IPv6设备可以访问IPv4网络。

常见的转换技术有网络地址转换(NAT64)、地址前缀转换(AMT)和IPv6和IPv4互通IPv6 (IVI)等。

4.双协议栈技术(Dual Protocol Stack)双协议栈技术指的是在一个网络设备上同时运行IPv4和IPv6协议栈,通过一个转发引擎来实现IPv4和IPv6之间的互通。

双协议栈技术相比于双栈技术可以更好地支持IPv4和IPv6的独立管理,并且能够灵活地配置和升级网络。

5.混合栈技术(eDS-lite)混合栈技术是一种节省IPv4地址资源的方式,通过在IPv4较为充足的网络上使用IPv6来节省IPv4地址的使用。

网络上的IPv4数据包被封装在IPv6数据包中进行传输,然后在目标网络上解封装,将IPv4数据包还原。

总的来说,IPv6过渡技术是为了解决IPv4地址资源短缺问题,实现IPv4到IPv6的平滑过渡而存在的。

ipv6过渡技术总结1500字IPv6过渡技术是指在IPv4向IPv6过渡的过程中所采用的一系列技术手段,以确保网络的平稳过渡和互通性。

在IPv6过渡技术中,最常用的技术包括:1. 双协议栈(Dual Stack):双协议栈是一种最简单的IPv6过渡技术,即在同一台设备上同时运行IPv4和IPv6协议栈。

通过双协议栈技术,设备可以同时支持IPv4和IPv6的通信,使得IPv6网络能够逐渐替代IPv4网络,同时兼容旧有的IPv4网络。

2. 隧道技术(Tunneling):隧道技术是一种通过在IPv6网络中封装IPv4报文的方式来实现IPv4和IPv6之间的通信。

隧道技术可以将IPv4报文封装在IPv6报文中进行传输,在IPv6网络中解封装后,再将IPv4报文转发到目标IPv4网络。

通过隧道技术,IPv6网络可以与IPv4网络相互通信,实现平滑过渡。

3. NAT64/DS-Lite:NAT64/DS-Lite是一种将IPv6报文映射为IPv4报文的技术,用于实现IPv6网络与IPv4网络之间的互通。

NAT64技术将IPv6报文转换为IPv4报文传输给IPv4网络,而DS-Lite技术则是将IPv4报文转换为IPv6报文传输给IPv6网络,这两种技术结合使用可以实现IPv6和IPv4的互通。

4. 逐步部署(Incremental Deployment):逐步部署是一种渐进式的IPv6过渡策略,即在现有的IPv4网络中逐步引入IPv6技术,将IPv6网络逐渐扩展,实现IPv6网络与IPv4网络的共存和互通,并最终使IPv6网络成为主导。

5. IPv6地址转换(IPv6 Address Translation):IPv6地址转换是一种将IPv6地址转换为IPv4地址或将IPv4地址转换为IPv6地址的技术。

通过地址转换,可以实现IPv6和IPv4之间的互通,并为IPv6网络逐渐取代IPv4网络提供支持。

以上是IPv6过渡技术的主要技术手段,通过这些技术手段可以实现IPv6网络与IPv4网络的平稳过渡和互通。

IPv4向IPv6的过渡策略移动网络向移动IPv6的过渡过程中,IPv4的网络和业务将会在一段相当长的时间里与IPv6共存,许多业务仍然要在IPv4网络上运行很长时间,特别是IPv6不可能马上提供全球的连接,很多IPv6的通信不得不在IPv4网路上传输,因此过渡机制非常重要,需要业界的特别关注和重视; IPv4向IPv6过渡的过程是渐进的,可控制的,过渡时期会相当长,而且网络/终端设备需要同时支持IPv4和IPv6,最终的目标是使所有的业务功能都运行在IPv6的平台上;1、IPv4到IPv6的过渡方法从IPv4到IPv6的过渡方法有三种:网络元素/终端的双协议栈、网络中的隧道技术以及翻译机制;其中双协议栈和隧道技术是主要的方法,而翻译机制由于效率比较低,只在不同IP版本的元素之间进行通信时才采用;1网络元素和移动终端上的IPv4/IPv6双协议栈双协议栈是非常重要的过渡机制,从网络方面来看,网络设备如GGSN实现双协议栈对于实现IP v4和IPv6的接入点并完成IPv6-in-IPv4的隧道都是至关重要的,另外运营商IP网络和公众因特网边缘的边际路由器也应该是双栈路由器;从移动终端来看,需要通过双协议栈来访问IPv4和IPv6的业务而不需要网络上的翻译机制;2隧道技术如将IPv6的数据包封装在IPv4的数据包中并在隧道的另一端解除封装,这也是一种非常重要的过渡方法,隧道技术要求在封装和解除封装的节点上都有IPv4/IPv6双协议栈的功能;隧道技术又分为自动和人工配置两种,人工配置的隧道技术是在隧道的终点人工配置到某个特定的IPv 4地址;对于自动隧道技术来说,封装是自动在进行封装的路由器/主机上完成的,隧道终点的IPv4地址被包含在目的地址为IPv6地址的数据包中,如“6to4”隧道技术;3网络上的IPv4-IPv6协议:翻译器是纯IPv4主机和纯IPv6主机之间的中间件,使两种主机不需要修改任何配置就可以实现彼此之间的直接通信,翻译器的使用对于移动终端来说是透明的,头标转换是一种重要的翻译机制,通过这种方法IPv6数据包的头标被转换为IPv4数据包的头标,或者反过来,IPv4转换为IPv6,有必要的时候对校验进行调整或重新计算,NAT/PTNetwork Address Translator/Protocol Translator 就是采用这种机制的一种方法; 采用地址/协议翻译器需要转换IP数据包的头标,带来的问题是破坏了端到端的服务如端到端的IPSec,而且NAT/PT可能成为网络性能的瓶颈,有可能限制业务提供平台的容量和扩展性; 使用网络中的地址/协议翻译器还是采用其它过渡方法主要由网络运营商决定,一般来说,只有当两个通信节点的IP版本不同时才建议采用翻译器; 2、IPv4到IPv6的过渡阶段图1中给出了GPRS/WC DMA网络过渡到IPv6的一个简单描述,同样的原则也适用于其它网络类型; 从图1中可以看出,开始的时候是只支持IPv4的GPRS/WCDMA网络,所有连接到因特网上的终端都是纯IPv4的设备,NAT被用来节约公共的IP地址;这些网络向IPv6过渡的过程可以分为三个阶段:图1 IPv4过渡到IPv6的各个阶段1第一阶段:网络中有着一个个单独的IPv6孤岛,它们之间的连接是通过在IPv4网络上自动或人工配置“IPv6 in IPv4”的隧道来实现的;在这个阶段,向移动用户提供的IPv6业务绝大多数是由运营商的内网络Intranet提供的,其它的一些IPv6业务通过在IPv4网络上的配置/自动隧道来实现,传统的IPv4业务可以提供有IPv4或者双协议栈的终端;在运营商的网络上仍然有NAT,通过分配临时地址来处理公共IPv4地址匮乏的问题;运营商的网络上还可以安装翻译器如NAT-PT来完成I Pv4与IPv6协议之间的翻译转换;2第二阶段:这一阶段IPv6已经广泛部署并且有了大量在IPv6平台上实现的业务,但是由于IPv6网络还不能达到完全连接,有时仍然需要IP v4网上的隧道技术来与IPv6节点连接通信;这个阶段由于所有新业务都在IPv6平台上实现,从而加速了IPv6的部署;从IPv6的发展趋势来看,移动网络将率先进入这一发展阶段;这时大量传统的IPv4业务仍然存在,很多移动节点上都安装了IPv4/IPv6双协议栈;3第三阶段:IPv6已经获得主导地位,IPv6网络已经实现了全球连接而且所有的业务都在IPv6平台上运行,这时候将不再需要双协议栈功能或者地址/协议的翻译机制,这使得网络结构更加简单,网络维护也更加容易;IPv6使得网络中的每个节点都有一个独一无二的、全球可路由到的地址;3、IPv4向IPv6过渡的网络模型网络模型图2简单地显示出移动终端与GPRS核心网络的连接,移动终端与GGSN 接入点AP之间所建立的连接称为分组数据协议PDP上下文,移动终端通过激活PDP上下文来获取其IP地址,图2中显示了两种不同的移动终端连接到GGSN的两个不同的接入点上的情况;GGSN中的AP1是原生的IP v6,始终连接到IPv6环境中;AP2提供通过IPv4网络隧道的IPv6连接,这一连接可以是“6to4”的、也可以是“4to6”的;AP3是原生的IPv4,提供到纯IPv4服务/主机的连接;图2 到GGSN的IPv4和IPv6接入点的连接图3是过渡期网络模型分析的简单图解,只显示了移动终端和GPRS核心网;使用运营商本地的IPv4和IPv6业务网内业务没有必要采用公用IP v4地址或全球IPv6地址站点本地IPv6地址就足够了; 当用户离开运营商网络时,通信流要通过边缘路由器和防火墙,在这种情况下,需要公用IPv4地址和全球IPv6地址;获取全球IPv6地址不是问题,但是运营商的公用IPv4地址非常有限,因此需要提供临时的IPv4地址的机制,如NAT; 当通过IPv4网络来连接某个IPv6主机时需要采用隧道技术,隧道的起点可以是GGSN、边缘路由器、或者移动终端,隧道的终点可以是主机或者IPv6网络边缘的路由器如图3中的路由器1,如果隧道在主机之前终结则由该路由器解开封装;图3 过渡期的网络模型图4显示了双栈移动终端在某个仅支持IPv4的外访网络上漫游,而用户希望连接某个IPv6主机的情况;链路层的移动性是指移动终端可以连接到其家乡GGSN并获得到IPv6网络的接入,外访网络上的SGSN通过I nter—PLMN骨干网络的GTP隧道,将移动终端连接到家乡的GGSN上,In ter-PLMN网络连接运营商的GPRS核心网和相关得有漫游协议的运营商网络;图4 链路层的移动性——MT从外访网络通过PLMN骨干网之间的网络连接到家乡网络GGSN和某个IPv6主机连接的不同组合方式移动网络、移动终端、连接到的不同主机的IP版本都存在两种可能性,它们之间的连接会出现不同的组合方式;一条基本规则是:如果两个通信的IP节点的IP版本不同,网络中的某些节点就需要协议翻译;网络元素和移动终端采用IPv4/IPv6双协议栈是一个确保通信节点能用同一种IP版本通信的很好的解决方案;在过渡期将会有三种不同的网络业务类型:1传统的IPv4业务通过全球连接的IPv4网络来传输:由于缺乏公用I Pv4地址,必须采用私有IPv4地址和NAT;2IPv6网络上的IPv6业务:这种情况下原生的IPv6路由即可完成,不需要IPv4网络上的隧道或者协议翻译;3IPv4网络上的IPv6业务:通信的IPv6节点/网络通过IPv4网络采用隧道技术实现连接,有可能使用协议翻译;使用以上三种网络业务的移动终端类型可以是纯IPv4的终端常见的第一代GPRS/WCDMA终端、双IPv4/IPv6协议栈的终端、或纯IPv6的终端正在研发阶段,同样与之通信的对等主机也可以是双协议栈、纯IPv4或者纯IPv6的;过渡方式1纯IPv4终端纯IPv4终端主要是第一代的GPRS终端,提供给纯IPv4终端的是纯IPv 4业务,在很多情况下没有足够的公用IPv4地址来分配给这些移动终端,因此通常情况下移动终端分配到的是私有IPv4地址;如果一个拥有私有IPv4地址的移动终端要通过公用的IPv4网络连接到某个主机上,网络中必须有NAT;图5描述了三种情况:◆移动终端连接到同一网内的某个主机上,这时仅用私有IPv4地址就足够了;◆移动终端连接到公共因特网上的某个主机,移动终端将从运营商的地址空间中分配到一个公用IPv4地址并通过全球的IPv4路由来实现连接,由于公用IPv4地址池中的地址有限,图5中的b情形很少发生;◆移动终端有一个私有的IPv4地址,NAT分配一个临时的公用IPv4地址给它,移动终端通过这个临时的地址实现连接;图5 IPv4终端连接到不同的IPv4主机2双协议栈的终端如图6所示,双协议栈的移动终端在IPv6模式下操作——移动终端打开IPv6类型的PDP上下文并且从GGSN接收到一个全球的IPv6地址,该终端通过IPv6网络连接到纯IPv6主机上,这时所有的选路都是在IPv6的域上,不需要任何翻译机制,在这种情况下纯IPv6终端与双协议栈终端的工作方式是一样的;图6 移动终端连接到一个纯IPv6主机如图7所示,PDP上下文在移动终端和GGSNAP类型是IPv6之间打开,在这种情况下,边际路由器被配置为对IPv6分组封装/解除封装,因此边际路由器是运营商网络上唯一需要公用IPv4地址的设备;图7 通过IPv4网络或IPv6网络连接到IPv6主机来自移动节点发送到主机的IPv6数据包可以通过IPv4网络上的隧道技术来传输,或者可以直接通过IPv6网络传输;但在很多情况下不能通过IPv6网络来发送,因为还没有直接的连接; 发送到主机的数据包采用“6to4”类型的主机地址,如果数据包的所有选路都是通过IPv6网络就不需要“6to4”隧道技术,否则在边际路由器和路由器1之间将采用自动“6to4”隧道技术; 如图8所示,双协议栈的移动终端连接到纯IPv4的主机例如IPv4的公司接入网络上的邮件服务器上,双协议栈的移动终端在IPv4模式下工作,由于公用IPv4地址的缺乏而被分配到一个私有的IPv4地址,需要用NAT来为移动终端提供临时的公用IPv4地址;图8 双协议栈移动终端连接到纯IPv6主机上3纯IPv6终端纯IPv6移动终端的通信与双协议栈终端的主要区别在于:移动终端与纯IPv4主机之间的通信需要在网络上有翻译器如NAT-PT; 如图9所示,纯IPv6移动节点从GGSNGGSN的AP类型是IPv6获得了全球的IPv6地址,由于纯IPv6移动终端连接到的纯IPv4主机有公用IPv4地址,因此需要NAT-PT和其它的翻译机制来实现IPv6-IPv4协议和地址之间的翻译,边际路由器是双协议栈的路由器,既有全球的IPv4地址也有IPv6地址;图9 纯IPv6移动终端使用翻译器连接到纯IPv4主机在这种情况下,双协议栈终端能工作得更好,因为双协议栈的终端不需要NAT-PT; 4、应用和服务 IPv6对有些应用来说至关重要,如VoIP、W AP、推送和其它需要“永远在线”支持如实时连接的业务; 由于过渡策略是不依赖于应用的,也就是说两者是分离的,因此建议所有的新业务都在IPv6平台上实现,实际上所有的业务在可能的条件下都可以移植到IPv6平台上;。

ipv4ipv6混用规则

IPv4与IPv6共存策略主要有以下几种:

1.双栈(Dual Stack)策略:在网络设备上同时支持IPv4和IPv6协议栈,设备具备处理IPv4和IPv6报文的能力,并且可以根据目的地址的IP版本选择合适的协议栈进行处理。

双栈策略是一种简单有效的共存策略,但会增加网络设备的复杂性和维护成本。

2.协议转换策略:通过网络设备或服务器上的转换设备来实现IPv4和IPv6之间的转换。

常见的协议转换方式包括网络地址转换(NAT64)和协议转换代理(SIIT)。

3.隧道策略:通过在IPv4网络中封装IPv6报文来实现IPv4和IPv6之间的通信。

常见的隧道技术有6to4隧道、6in4隧道和ISATAP 隧道等。

这些隧道技术允许IPv6报文通过IPv4网络传输,实现IPv4与IPv6的互通。

此外,转换规则可分为如下几种:

1.IPv4主机的静态规则:一个IPv4主机对应一个虚拟的IPv6地址。

2.IPv4主机的动态规则:一组IPv4主机的地址如何映射成IPv6地址,通常是指定一个96位的前缀添加在原IPv4地址前面组成一个IPv6地址。

3.IPv6主机的静态转换规则:一个IPv6主机对应一个虚拟IPv4地址。

4.IPv6主机的动态转换规则:一组IPv6主机与IPv4地址的对应关系,IPv4地址是多个IPv6主机共享的资源。

以上就是有关ipv4ipv6混用规则的相关信息,希望能够帮助到您。

IPv6过渡技术介绍IPv6是下一代互联网协议,它的引入解决了IPv4地址不足的问题。

然而,由于互联网上广泛采用的IPv4系统仍然在使用中,需要一种过渡技术来平稳地将IPv4迁移到IPv6上。

本文将介绍几种常见的IPv6过渡技术。

1. 双栈技术(Dual Stack)双栈技术是一种较为简单的IPv6过渡技术,它同时支持IPv4和IPv6两种协议。

通过在主机或路由器上安装并配置IPv4和IPv6协议栈,实现对双协议的支持。

这样,当IPv6可用时,主机或路由器可以使用IPv6进行通信,当IPv6不可用时,仍然可以使用IPv4。

2. IPv6隧道(IPv6 Tunneling)IPv6隧道技术是一种将IPv6数据包通过IPv4网络传输的技术。

在IPv6隧道中,IPv6数据包被封装在IPv4数据包中,通过IPv4网络传输到目的地,然后再解封装出IPv6数据包。

这样可以在IPv4网络中传输IPv6数据,实现IPv6网络的扩展。

3. IPv6转换(IPv6 Transition)IPv6转换技术是将IPv6数据包转换为IPv4数据包或将IPv4数据包转换为IPv6数据包的过程。

常见的IPv6转换技术包括IPv6 over IPv4(IPV6在IPv4上运行)、IPv4 over IPv6(IPv4在IPv6上运行)、NAT64等。

4. 双协议栈(Bump-in-the-Stack)双协议栈是一种在传输层上进行IPv4与IPv6转换的技术,它通过在传输层拦截IPv4或IPv6数据包,然后将其转换为另一种协议,最后再交付给目标主机。

这种方法通过网络协议栈的修改来实现IPv4与IPv6互通。

5. NAT64(Network Address Translation IPv6 to IPv4)NAT64是一种IPv6到IPv4的网络地址转换技术,它允许IPv6主机访问IPv4资源。

在NAT64网络中,IPv6数据包被封装为IPv4数据包,并通过NAT64网关进行转换。

论IPv4与IPv6技术的互联互通随着互联网的发展,IPv4已经面临地址短缺的问题,导致IPv4网络资源紧张,而IPv6被认为是IPv4的升级版,IPv4与IPv6技术的互联互通也成为了当前互联网发展的重要课题。

本文将从IPv4和IPv6的基本概念、互联互通的问题以及未来发展等几个方面,探讨IPv4与IPv6技术的互联互通。

一、IPv4和IPv6基本概念IPv4,又称为第四个版本的互联网协议,是现行最广泛使用的协议。

IPv4地址是32位长,共有42.9亿个,但由于IP地址的分配不均衡,IPv4地址已经开始枯竭,严重制约了互联网的发展,因此需要引入IPv6。

IPv6,又称为第六个版本的互联网协议,是为了解决IPv4地址枯竭的问题而提出的新协议。

IPv6地址是128位长,共有340万亿亿亿亿个,是IPv4地址的约4.3亿倍,这意味着IPv6可以为每个人和每个设备都分配独立的地址,大大拓展了互联网的地址空间。

二、IPv4与IPv6互联互通的问题IPv4和IPv6是两种不兼容的协议,IPv4的地址是32位长,IPv6的地址是128位长,两种协议不能直接通信,这就使得IPv4与IPv6之间的互联互通成为一个非常重要的问题。

1. IPv6节点连接IPv4网络的问题由于IPv4和IPv6协议不兼容,IPv6节点要连接IPv4网络,需要通过一种技术进行转换。

转换技术有三种基本类型:双栈技术、隧道技术和网络地址转换(NAT-PT)技术。

双栈技术是一种最为直接、简便的过渡方案,即在IPv4和IPv6主机上同时实现IPv4和IPv6协议栈,这样既可以支持IPv4网络,也可以支持IPv6网络。

隧道技术是通过在IPv4网络上建立IPv6隧道通道,将IPv6数据包封装在IPv4数据包中进行传输。

这种方法虽然可以实现IPv4和IPv6之间的互联互通,但是会增加额外的网络开销,降低网络性能。

网络地址转换(NAT-PT)技术是通过在IPv4的NAT设备上,将IPv6地址转换为IPv4地址,然后再发往IPv4网络,从而实现IPv4和IPv6的互通。

ipv6 组播规则IPv6组播规则IPv6组播是指将数据包从一个源主机发送到一组目标主机的通信方式。

在IPv6网络中,组播地址是一种特殊的地址类型,用于标识一个组播组。

组播通信可以有效地将信息同时发送给一组目标主机,节省了网络资源和带宽的消耗。

本文将介绍IPv6组播规则的相关内容。

一、IPv6组播地址IPv6组播地址是以ff00::/8开始的地址块。

其中,ff00::/12用于预留地址,ff01::/16用于接口本地组播地址,ff02::/16用于链路本地组播地址,ff05::/16用于站点本地组播地址,ff08::/16用于全局组播地址。

二、IPv6组播组每个IPv6组播地址都对应一个组播组。

组播组是指一组具有共同兴趣的主机,它们共享一个组播地址用于通信。

组播组的成员可以动态地加入或退出,以满足不同的通信需求。

三、IPv6组播传输IPv6组播传输采用的是数据报传输方式。

源主机将数据报发送到组播地址,路由器将数据报复制并转发到与组播组相关的接口上,然后目标主机通过加入组播组的方式接收数据报。

四、IPv6组播路由IPv6组播路由是保证组播数据传输的关键。

路由器在网络中负责转发组播数据报,它们使用组播路由协议来维护组播转发表,记录组播组的成员和相关接口。

五、IPv6组播协议IPv6组播协议是指用于组播通信的协议。

常见的IPv6组播协议有Internet组管理协议(IGMP)和协议无关组管理协议(MLD)。

IGMP用于IPv4网络,MLD用于IPv6网络。

它们的作用是使主机和路由器能够感知组播数据流,并进行相应的处理。

六、IPv6组播范围IPv6组播范围指的是组播数据报的传输范围。

IPv6组播地址根据其范围可以分为接口本地范围、链路本地范围、站点本地范围和全局范围。

不同范围的组播地址具有不同的传输特性。

七、IPv6组播应用IPv6组播在许多应用场景中发挥着重要作用。

例如,多媒体会议、视频直播、流媒体传输等都需要使用组播技术来实现高效的数据传输。

说明ipv4向ipv6过渡的方式IPv4向IPv6过渡的方式随着互联网的快速发展,IPv4地址已经不足以支撑全球范围内的互联网连接。

为了解决这一问题,IPv6协议被提出并逐渐得到普及。

然而,由于IPv4和IPv6之间的不兼容性,需要采取一些过渡方案来平稳地完成从IPv4向IPv6的过渡。

本文将详细介绍几种常见的IPv4向IPv6过渡方式。

一、双栈技术双栈技术是指在网络设备上同时部署IPv4和IPv6协议栈,使得设备可以同时支持两种协议。

这种方式可以保证网络设备在过渡期内能够正常工作,并且不会影响现有的IPv4网络通信。

在双栈技术中,每个主机都拥有一个唯一的IPv6地址和一个唯一的IPv4地址,这样就可以实现从IPV4向IPV6过度。

二、隧道技术隧道技术是指通过在已有的IPV4网络上建立一个虚拟IPV6通道来实现IPV6数据包在IPV4网络中传输。

隧道技术分为两种:自动隧道和手动隧道。

1.自动隧道自动隧道是指通过IPv4网络自动建立IPv6隧道,不需要手动配置。

这种方式可以在IPv4网络中传输IPv6数据包,但是需要使用一个特殊的IPv4地址作为隧道的目的地址。

2.手动隧道手动隧道需要手动配置,通过在已有的IPV4网络上建立一个虚拟IPV6通道来实现IPV6数据包在IPV4网络中传输。

这种方式可以使用任意的IPv4地址作为隧道的目的地址。

三、NAT-PT技术NAT-PT技术是一种将IPv6数据包转换为IPv4数据包并进行传输的技术。

它利用NAT(网络地址转换)技术将IPv6地址转换为IPv4地址,并且在传输过程中进行相应地转换。

这种方式可以实现从IPv6向IPv4的通信,但是不支持从IPv4向IPv6的通信。

四、双堆栈技术双堆栈技术是指在每个主机上同时部署两个协议栈:一个是支持IPV4协议栈,另一个是支持IPV6协议栈。

当主机要发送数据时,它会选择合适的协议栈来发送数据。

这种方式可以保证主机能够同时支持两种协议,并且不会影响现有的IPV4网络通信。

网络路由技术与IPv6的兼容性问题解决方案随着互联网的普及和发展,IPv4地址的枯竭问题已经变得日渐严重。

为了解决这一问题,Internet Engineering Task Force(IETF)制定了IPv6协议,并推动了IPv6的全面部署。

然而,由于IPv6与IPv4的不兼容性,传统的网络路由技术面临着一系列的挑战。

本文将探讨网络路由技术与IPv6的兼容性问题,并提出相应的解决方案。

一、IPv4与IPv6的兼容性问题IPv4和IPv6是两种不同的互联网协议,它们的地址格式和分配方式存在很大的差异。

IPv4采用32位地址,而IPv6采用128位地址,这导致了IPv4和IPv6地址之间的不兼容性。

而且,IPv4和IPv6的路由协议也存在差异,IPv4使用的是传统的路由协议,如OSPF和BGP,而IPv6使用的是新型的路由协议,如OSPFv3和BGP4+。

由于IPv4与IPv6的兼容性问题,传统的网络路由技术在支持IPv6时面临着许多困难。

首先,IPv4和IPv6地址的转换是一个复杂而繁琐的过程,传统的网络路由器需要进行地址转换来实现IPv4到IPv6以及IPv6到IPv4的通信。

其次,IPv4和IPv6的路由协议不同,传统的路由器需要同时支持IPv4和IPv6的路由协议,增加了网络的管理与维护成本。

最后,IPv4和IPv6的路由表也存在差异,IPv6的路由表更为庞大,传统的路由器需要进行相应的升级才能适应IPv6的路由表。

二、网络路由技术与IPv6的兼容性问题解决方案1. 双协议栈路由器双协议栈路由器是一种同时支持IPv4和IPv6协议的路由器。

它可以在网络中同时传递IPv4和IPv6的数据包,并根据数据包中的协议类型进行相应的处理。

双协议栈路由器能够解决IPv4与IPv6的兼容性问题,但是它需要同时维护IPv4和IPv6的路由表,增加了网络的管理与维护成本。

2. IPv6隧道技术IPv6隧道技术通过在IPv4网络中封装IPv6数据包,实现IPv4到IPv6以及IPv6到IPv4的通信。

思科 Catalyst 9500 系列交换机产品手册思科公开信息目录专为安全性、物联网和云打造3产品概述4平台详细信息5平台优势17软件要求21许可21规格24保修30思科环境可持续性30思科与合作伙伴服务31订购信息33 Cisco Capital 37文档历史记录38专为安全性、物联网和云打造思科® Catalyst® 9500 系列交换机是下一代企业级核心层和汇聚层交换机,可提供全面的自行编程和自行维护功能。

思科 Catalyst 9500 系列基于 x86 CPU,是思科专为安全性、物联网和云打造的主打专用非模块化核心层和汇聚层企业交换平台。

该系列交换机配备 4 核 x86 2.4 GHz CPU、16 GB DDR4 内存和 16 GB 内部存储。

思科 Catalyst 9500 系列是业界首批专为企业园区设计的专用 25、40 和 100 千兆以太网交换机产品系列。

该系列交换机可为企业应用提供无与伦比的表规模(MAC/路由/ACL)和缓冲。

思科 Catalyst 9500 系列包括无阻塞40 和 100 千兆以太网四通道小型封装热插拔(QSFP+、QSFP28)以及 1、10 和 25 千兆以太网增强型小型封装热插拔 (SFP/SFP+/SFP28) 交换机,其精细的端口密度可满足不同的园区需求。

该系列交换机支持高级路由和基础设施服务(例如多协议标签交换 [MPLS] 第 2 层和第 3 层 VPN、组播 VPN [MVPN]、网络地址转换 [NAT]);思科软件定义接入功能(例如主机跟踪数据库、跨域连接、VPN 路由和转发 [VRF] 感知、定位/ID 分离协议[LISP]);以及基于 Cisco StackWise®虚拟技术的网络系统虚拟化(对于将这些交换机部署到园区核心至关重要)。

思科 Catalyst 9500 系列还支持基本的高可用性功能,例如修补、平稳插入和移除 (GIR)、思科具有状态切换功能的无中断转发 (NSF/SSO)、铂金级冗余电源,以及风扇。