中外动画电影的创作比较

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:5

东西方动画电影美学风格比较研究【摘要】本文研究东西方动画电影的美学风格比较,通过对创作理念、视觉风格、故事结构、角色设计和美学价值观的对比分析,探讨两种文化背景下动画电影的差异和共同点。

在创作理念比较中,东方动画注重情感表达和教育意义,而西方动画更注重幽默和娱乐性。

视觉风格对比中,东方动画追求细腻唯美,西方动画则更加注重创意和技术表现。

故事结构和角色设计方面,两者在叙事方式和人物塑造上也存在着明显的差异。

在美学价值观比较中,东方动画强调自然、和谐和传统美,而西方动画则更加注重个性、创新和现代审美。

通过本文的研究,可以更好地理解东西方动画之间的文化差异,为未来研究提供新的思路和方向。

【关键词】东西方动画电影美学风格比较研究、引言、研究背景、研究意义、创作理念比较、视觉风格对比、故事结构对比、角色设计比较、美学价值观比较、结论、总结比较结果、展望未来研究方向。

1. 引言1.1 研究背景东方动画电影以日本动画为代表,注重细腻的画面描绘、复杂的角色塑造和深刻的情感表达,常常融入日本传统文化元素和哲学思想。

而西方动画电影以迪士尼为代表,追求色彩鲜明的画面、简洁直观的故事情节和明快幽默的表现方式,反映了西方文化的乐观豁达和幽默风格。

通过比较研究东西方动画电影的创作理念、视觉风格、故事结构、角色设计和美学价值观,可以揭示不同文化背景下的艺术创作特色,促进不同文化之间的交流与理解,丰富全球动画电影的多样性和独特性。

1.2 研究意义通过比较东西方动画电影的创作理念,可以深入探讨不同文化背景下对于艺术的理解和表达方式。

东方动画电影在表现人物情感和描绘自然环境方面往往更加细腻和含蓄,注重内心世界的表达;而西方动画电影则更注重动作场面的表现和角色之间的冲突,更加直接和生动。

通过比较不同的创作理念,可以拓展我们对动画艺术的认识,促进跨文化交流和理解。

通过比较东西方动画电影的视觉风格、故事结构、角色设计和美学价值观,可以揭示不同文化对于美学的追求和价值取向。

中外影视动画民族艺术风格比较探究起首,我们来比较中外影视动画的绘画风格。

中国影视动画作品重视线条的运用和颜色的鲜亮对比。

例如中国经典动画《大闹天宫》中的画面以线条勾画出奇特的人物形象,颜色饱满而富有层次感。

而在日本的影视动画中,绘画风格鲜亮,颜色饱和度较高。

例如《龙猫》中通过丰富的颜色表达出浓重的季节感以及奇特的自然景观。

而在西方影视动画中,线条较为简洁,颜色饱和度相对较低,例如迪士尼的经典动画《狮子王》中的画面色调以黄、橙、棕等暖色调为主,呈现出一种沉稳而暖和的氛围。

其次,中外影视动画在人物形象塑造方面也存在差异。

中国影视动画作品在人物形象刻画上偏向于夸张和寓意。

例如,中国电影动画《大鱼海棠》中的主要角色以超现实的方式呈现,表达出主题的思想哲理以及人物心里的情感冲突。

而日本影视动画中的人物形象则更加重视细腻和真实。

例如《千与千寻》中的主人公千寻的形象塑造分外细腻,通过她的面部表情和行为举止,呈现出一个平凡女孩在面对逆境和成长中的顽强与英勇。

西方影视动画则更加重视角色的可爱性和幽默感,例如《冰雪奇缘》中的艾莎和安娜两个角色形象塑造分外可爱,成为全球观众的心头好。

此外,中外影视动画在故事情节和题材选择上也存在差异。

中国影视动画作品重视传递优秀的传统文化和价值观,例如《大闹天宫》、《白蛇传》等作品都融入了中国的传统文化元素,并通过故事情节传达出正能量的价值观。

日本影视动画则更加重视对当代社会问题的关注和探讨,例如《怪物史莱克》中的幽默和讽刺将更多元素融入故事情节中,反映出当代社会的现实和时事。

西方影视动画则更加重视故事情节的魔幻和奇幻性,让观众体验到充盈幻想的世界,例如《哈利·波特》系列中的奇幻故事以及《疯狂动物城》中动物们建立的友谊与合作。

综上所述,中外影视动画在民族艺术风格上存在着一定的差异与共通之处。

中国影视动画作品重视线条勾画和颜色的鲜亮对比,强调夸张和寓意的人物形象,以传递中国的传统文化和优秀的价值观。

介绍各国动画电影的特点

不同国家的动画电影有着不同的特点,以下是一些常见的特点:- 美国动画电影:以幽默、搞笑和冒险为主要特点,通常具有强烈的视觉效果和震撼的音乐。

美国动画电影的角色形象通常比较夸张,形象设计也比较鲜明,如《冰雪奇缘》《狮子王》等。

- 日本动画电影:以其精美的画面、细腻的情感和深刻的主题而闻名。

日本动画电影通常注重细节和人物刻画,并以其独特的动画风格和故事情节吸引观众,如《千与千寻》《你的名字》等。

- 法国动画电影:以其浪漫、奇幻和幽默为主要特点,通常具有丰富的想象力和独特的视觉效果。

法国动画电影的角色形象通常比较优雅,如《美女与野兽》《小王子》等。

- 中国动画电影:以其传统文化元素和独特的艺术风格而闻名。

中国动画电影通常注重历史、神话和民间故事的改编,如《大鱼海棠》《哪吒之魔童降世》等。

- 韩国动画电影:以其温馨、感人的故事情节和细腻的情感描写而受到观众的喜爱。

韩国动画电影通常以家庭为主题,强调家庭、友情和爱情的重要性,如《鸡妈鸭仔》《五岁庵》等。

东西方动画电影美学风格比较研究【摘要】本文通过对东西方动画电影美学风格的比较研究,探讨了两者在视觉表现、叙事风格、角色设计、色彩运用和音乐配搭等方面的差异。

东方动画电影注重细腻的画面表现和深刻的哲思,而西方动画电影则更注重幽默风趣和情感传达。

在角色设计上,东方动画倾向于塑造具有丰富内心世界的角色,而西方则更倾向于展现英雄主义和戏剧性。

色彩运用方面,东方动画多以柔和的色调和细腻的过渡展现情感,而西方动画则常用鲜明对比和饱和色彩突出氛围。

本文总结了东西方动画电影美学风格的主要区别和相似之处,并展望了未来可能的趋势和发展方向。

通过本文的研究可以深入了解东西方动画电影在美学风格上的不同之处,为动画电影制作提供新的启示和思考。

【关键词】东西方动画电影美学风格比较研究、视觉表现、叙事风格、角色设计、色彩运用、音乐配搭、总结、启示与展望、研究背景、研究目的。

1. 引言1.1 研究背景东西方动画电影美学风格比较研究背景:动画电影早在19世纪就出现了,而东西方对于动画电影的发展轨迹和审美观念有着各自不同的影响因素。

西方动画电影受到欧洲文化与艺术的影响,强调写实主义和科幻元素,以及讲述成人主题的趋势。

而东方动画电影则受到东方文化传统和哲学思想的影响,注重幻想与传统审美,多以童话、神话为题材。

在这样的文化差异和审美观念的影响下,东西方动画电影在美学风格上存在着一些明显的差异和特点。

鉴于此,本研究旨在深入探讨东西方动画电影的美学风格比较,揭示其不同之处和共同点,从而更好地理解和分析两大地区动画电影的创作特点和审美趣向,为我国动画电影的发展提供借鉴和启示。

通过综合比较东西方动画电影的视觉表现、叙事风格、角色设计、色彩运用和音乐配搭等方面,以期达到对于东西方动画美学风格比较的全面认识和深入理解。

1.2 研究目的本文旨在深入研究东西方动画电影的美学风格差异,探讨其在视觉表现、叙事风格、角色设计、色彩运用和音乐配搭等方面的异同。

中西方影视动画创作观念的比较与启示【摘要】本文通过探讨中西方影视动画动画创作观念的比较,得到中西方影视动画创作观念异同。

中西方影视观念来源于中西方文化观念的延展,因此才会产生中西方不同的观念和相应的影视作品。

通过这方面的阐述,对动画创作创新性思维和动画剧本创新性方向具影视动画创作具有最动人、最传神、最有生命力的艺术。

不同国度,不同肤色的艺术家通过影视作品来表达自己的情感,并且立足于艺术创作的民族性乃至民族文化的探讨,因为这是来自于创作者内心最深处的共鸣,根植于血液中的原动力,创作观念是艺术创作的土壤,没有创作观念的作品就没有自己的特色。

本文以中西方影视动画动画创作观念为切入点,通过论述进而总结出动画创作的思维,使得动画作品的创作具有中国的鲜明民族特色,因此对中国动画发展有着重要的理论意义。

1 中西方文化对影视动画创作观念的影响影视动画创作观念主要来源于思维观念,动画艺术家思维来自本土文化的影响和传承。

本土文化的影响对动画创作者影响深远。

中国含蓄思维,强调儒家思想、中规中矩。

西方开放思维,表情夸张。

这种思维方式也会潜移默化的影响动画创作者。

2 中方影视动画创作观念中国影视动画的题材来源于神话和民间传说、成语谚语故事、童话故事和反映现实方面的故事。

例如《哪吒闹海》来自中国神话《封神演义》,《鹬蚌相争》来源于中国成语。

中国的动画创作艺术性都很强,利用中国元素动画表现动画的意境美。

中国动画艺术家更多注重在动画片的艺术表现和形式技巧上的挖掘,忽略了动画本质。

由于中国五千年的文化和儒家思想深度影响中国创作观念,因此,在动画的创作中更加注重的是寓教于乐。

相反,对创新性、文化及受众群体考虑过少。

3 西方影视动画创作观念,以美国动画为例美国动画创作观念以经典童话为主,如《白雪公主和七个小矮人》、《阿拉丁》的形象夸张,手大脚大的特点,人物形象幽默风趣。

探究其创作观念思维方式主要是美国文化的开放性、包容性、进取性和创新性特征影响着美国动画的文化取向;同时,作为美国文化价值核心的个人主义精神,同样存在于美国动画中,并促进着美国动画的发展;此外,美国人的消费文化大众文化也同时推动了动画产业。

中外电影史背景下的题材选择与表现方式分析电影作为一种重要的艺术表现形式,既受到当时社会背景的影响,又能够反映社会思潮和文化现象。

在中外电影史的发展过程中,电影题材选择与表现方式的变化是一种显著的趋势。

本文将从历史背景、社会需求和创作技巧三个方面分析中外电影史中不同题材的选择以及相应的表现方式。

首先,历史背景是电影题材选择与表现方式变化的重要因素之一。

不同时期的社会背景和历史事件对电影产生了深远的影响。

例如,20世纪初至中期,电影尚处于初级阶段,无声电影的产生为表现默剧、小品和喜剧等题材提供了便利。

同时,战争和政治动荡也常常成为电影创作的重要题材,如二战期间的反战电影、苏联电影中的社会主义现实主义等。

其次,社会需求也是影响电影题材选择与表现方式变化的重要因素。

随着社会的发展和观众的需求变化,电影创作者倾向于选择更加符合当代社会现实的题材,并通过表现方式来满足观众对电影的期待。

例如,20世纪60年代到70年代是社会变革和文化革命的年代,电影创作者倾向于选择具有社会批判性的题材,如揭露官僚主义、剖析社会现象等。

而在当代,随着科技的发展和全球化的影响,科幻、特效片等题材越来越受到观众的关注。

最后,创作技巧是电影题材选择与表现方式变化的重要方面。

随着电影技术的不断发展和创新,电影创作者可以更加自由地选择不同题材,并采用各种表现方式来传达自己的观点和情感。

例如,拍摄手法的变革为电影题材选择提供了更广阔的空间,从黑白到彩色,从2D到3D等。

同时,数字特效技术的应用也使得电影在视觉上更加震撼和逼真。

总之,中外电影史背景下的题材选择与表现方式分析可以从历史背景、社会需求和创作技巧三个方面来考察。

不同时期的社会背景和历史事件对电影题材选择和表现方式产生了深远的影响,社会需求也是影响电影题材选择与表现方式变化的重要因素,而创作技巧的不断发展则为电影创作者提供了更广阔的表现空间。

在今后的电影创作中,我们应该充分认识到这些因素的重要性,以更好地满足观众的需求,并以此推动电影艺术的发展。

中西动漫文化(音乐)比较动漫作为动画与漫画的结合体,两者有着紧密的关系。

其实动漫大多都从漫画中发展出来的。

其中,动漫作为荧屏上出现的漫画,具有色彩丰富,十足动感,当然是少不了音乐啦。

音乐作为动漫的不可缺少的部分,具有引人入胜,将情节适当推向高潮,触动人们情感等等。

动漫音乐一般会有片头曲,片尾曲,插曲等,对于动画连续剧还会有剧场版主题曲等。

其中心会有多种,有热血型、感伤型、催泪型、肝肠寸断型等等。

东西方动画的发展以西方动画发展为先,而随着时间的推移,全球化的发展,东方的动画也呈现出勃勃的生机,尤其以日本的动画最为成熟。

最经典的当属。

获得第75届奥斯卡最佳动画长片奖,第52届柏林国际电影节金熊奖的《千与千寻》。

对于东西方动画音乐的配乐,西方的迪斯尼动画影片无疑是具有很好的代表性。

迪斯尼动画大都从周围的文化中寻找创意的源泉,比如《阿拉丁》改编自神话故事《天方夜谭》,《大力士》改编于希腊神话,还有我们大家都熟悉的故事《花木兰》。

当然还有别具一格的音乐让那些古老的故事变得分外耀眼,独树一帜。

它抓住了人们对于文化娱乐和文化消闲的强烈需求,轻松幽默地满足了人们的这一需求。

看过迪斯尼动画影片的人都知道其带给我们最大的影响就是欢乐,原来一些题材中的恐怖和危险的元素在迪斯尼的动画里消失的无影无踪,比如在《木偶奇遇记》中,皮诺曹的爸爸被鲸鱼吞到肚子里,本来血腥的内容,变为皮诺曹的爸爸乐观地在鲸鱼的肚子里钓鱼吃。

《花木兰》战场上大战匈奴,本来要激烈凶险的战斗场面变的并不凶险,还总有那只木须龙做出各种各样滑稽的表演等等。

这些幽默的画面让我们对旧有的熟悉题材产生了一种全新的感受。

迪斯尼动画中的音乐也是极其优美动听,让人产生愉悦的心情。

在《花木兰》中配有好几段插曲,演唱地非常动人心弦,画面快速地交待了故事的情节,显得非常欢快与活泼,产生令人耳目一新的视听效果。

我在看迪斯尼的动画的时候,总是感觉到很强的美国味,特别是洋溢一种美国人不断进取的精神,一种热情勇敢的精神,一种探索未知世界的大无畏精神,我们很容易从这些影片中看到古希腊人生存精神的影子。

中外动画比较分析动画是一种通过连续显示静态图像来呈现动态效果的艺术形式。

在全球范围内,中外动画一直以来都有着很大的影响力。

本文将对中外动画进行比较分析,以了解它们之间的相似性和差异性。

首先,中外动画在创作风格上存在一定的差异。

中国动画注重表现传统文化,倾向于使用手绘技术和传统水墨画风格。

例如,《大闹天宫》和《老鼠爱大米》等中国动画作品,都尽可能地展现了中国传统文化元素。

而西方动画则更加注重现实主义和幻想主义的结合,通常采用计算机生成图像和三维动画技术,如迪斯尼和皮克斯的作品《狮子王》和《玩具总动员》。

其次,在受众群体上,中外动画的目标群体也存在差异。

中国动画更多地面向中国国内观众,尤其是儿童观众。

中国动画的内容普遍偏向于教育和娱乐,力求在娱乐中传递正能量,例如《小猪佩奇》和《喜羊羊与灰太狼》。

而西方动画则更加注重全球市场,旨在吸引不同年龄段的观众。

迪斯尼和皮克斯的作品通常具有更多的情感和成长主题,可以吸引不同年龄段的观众。

例如,《冰雪奇缘》和《飞屋环游记》。

另外,在动画行业的发展上,中外动画也存在一定的差异。

西方动画产业发达,技术实力强大,投资规模庞大,例如迪斯尼和皮克斯等动画制作公司拥有雄厚的资金支持和先进的技术设备。

而中国动画产业相对较为薄弱,制作水平和市场影响力都有待提高。

然而,随着中国电影市场的快速发展,越来越多的中国动画开始崭露头角,如《大鱼海棠》和《白蛇:缘起》等。

最后,在主题和故事性上,中外动画也存在差异。

中国动画更注重教育和传统文化,而西方动画更注重情感和成长主题。

中国动画通常具有浓厚的寓意和道德教育,通过故事情节和角色塑造传递正面价值观。

而西方动画虽然也有教育意义,但更加注重情感和个人成长。

例如,《头脑特工队》和《寻梦环游记》等西方动画作品,通常通过角色成长和情感冲突展现主题。

总体而言,中外动画在创作风格、受众群体、产业发展和主题故事性等方面存在一定的差异。

中方动画更注重传统文化和教育,面向国内儿童观众,而西方动画更注重全球市场,面向不同年龄段观众。

中日动画片比较研究“西风东渐”下的中日动画20世纪初,这样的年代对于中国,乃至整个世界都是一个异常重要的时期,科技和战争并存,生存的苦恼和种种新发现同时扎根在这里。

人们在乱世探讨科技的奥秘,追求生命的真理,动画也诞生在这样纷繁的乱世。

当中日两国在为动画之谜苦思不得其解时,西方人已经在用逐格拍摄法制作动画。

美国的迪斯尼以无与伦比的力量横扫全球,它在每一个国家搭建了一座动画片的舞台,在各国上映自己的剧目。

中国和日本的动画就在这个舞台上经历了摸索到发展的整个过程,这个过程伴随着中日两国的社会使命与对西方文化的诉求。

在几经磨练之后,中国和日本分别成就了不同的空间。

“西风东渐”下的相同风格1918年,美国动画片在中国上海的首次放映吸引了中国热爱美术的年轻人。

在这样的契机之下,中国一批年轻人产生了研制属于中国自己的动画片的想法,其中就包括万氏四兄弟。

万氏兄弟即万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰,真实名字分别叫万嘉综、万嘉淇、万嘉结和万嘉坤。

四兄弟自幼喜欢绘画,成人后开始绘画生涯。

1919年老大万籁鸣考入上海商务印书馆,先后在美术部、活动影片部任职。

1925年老二万古蟾结束任教生涯,任上海商务印书馆影片部美术设计。

不久,其他兄弟陆续从美专毕业,考入商务印书馆影戏部工作。

从1920年开始,万氏四兄弟在上海闸北通天庵路的一条弄堂里进行着中国最早的动画试验。

一个夜晚,万氏兄弟在一本厚簿子的每一页的角上,一气画了几十页猫捉老鼠的图画,故意把猫和老鼠的距离越画越近,然后迅速地翻动簿子。

就这样,一不小心触动了“视觉暂留”原理,推开了动画电影的大门。

万氏兄弟的绘画生涯由此转为“会动的画”。

1922年,商务印书馆约万氏兄弟为馆里自制的一种“舒振东华文打字机”做广告。

他们先后拍了三部动画广告片,由于背景问题不能解决,成绩均不理想。

动画人物描在纸上,不能显露背景;倘若用刀片挖去背景,这样的方式又只能适用在线条简单的背景,复杂的就受到限制。

中外动画电影的创作比较[摘要] 中国动画电影与国外优秀同行相比,在主题的表达、题材的选择与挖掘、艺术形象的塑造、台词的锤炼等方面仍然存在较大的差距。

只有虚心学习,取长补短,同时又要发扬民族特色,才能使中国动画电影水平得以提高。

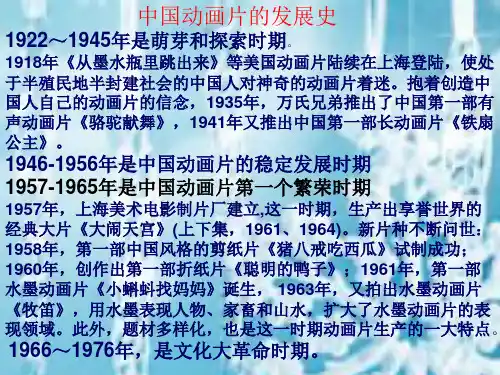

[关键词] 动画电影主题题材艺术形象台词比较中国的动画电影自上世纪20年代发轫,经历了令人骄傲的黄金时代和可圈可点的白银时代,终于在80年代末在美日动画的冲击之下逐渐衰微。

在这种大背景下,中国动画电影人经历了无数的探索和努力,1999年的《宝莲灯》收人了2000万票房,2001年的港产动画片《麦兜故事》为香港的动画电影更增添了一抹亮色。

21世纪以来的十年,中国动画电影失败不断,尝试不断,创新不断,终于在外国动画电源的强劲包围之下,争得了一席之地。

《喜羊羊》系列电影的巨大成功功不可没。

3D技术的日益成熟,制作水平的逐渐提高,与国外电影领域的直接合作,都是中国动画电影的显著成就。

然而,在强大的竞争对手面前,中国动画电影仍显稚嫩。

如何才能让它迅速成长和强大起来呢?向竞争对手学习,向同行学习无疑是取得成功的途径之一。

所以,研究外国动画电影,比较中国影视外动画电影创作的差异,才能清楚地看到我们自身的缺陷,才能缩短我们与他人之间的差距。

中外动画电影创作的差距主要表现在以下几个方面:一、主题影响较大的美日动画电影总是表达这样一些主题:成长与救赎,环保与回归。

成长包括个体身体、心灵的成长,也包括整个人类的成长。

救赎不仅是拯救他人,拯救族人,拯救地球,也拯救自己。

在成长和拯救的过程中,勇气、爱、无私、坚毅等人类永恒宝贵的精神得以凸显。

在日本动画大师宫崎骏的《千与千寻》中,十岁小女孩为了拯救双亲,经历了一系列冒险,最后回归本性,回到现实。

冒险过程中她学会了忍耐,懂得了尊敬、善待他人,实践诺言等,她个人成长的历程实际上也是人类成长历程的缩影。

《狮子王》中的辛巴复仇的过程也是他成长的过程。

辛巴从最初的逃离事实,无忧无虑地生活到后来神灵重现,被告诫要永远牢记自己的责任,最后终于被唤醒,实现了国王荣耀的回归。

中日动画电影创作风格之比较绪论综合了多种艺术门类的动画电影自诞生以来就以独立的艺术形式而存在着。

作为一种独特的电影形式,动画电影在二十世纪得到了普遍发展,吸引着世界各地的观众们在影像的世界里编织自己的童真和梦幻。

在二十一世纪的今天,动画电影更是在世界范围内得到了进一歩发展,带领着人们走进那旖旎的多彩世界,唤醒着人们心底最纯真的梦,构筑着一个又一个美丽的心灵家园。

中国在世界动画电影史上占据着重要位置。

沿着万氏兄弟开创的动画之路一路走来,中国动画电影曾一度走出国门,走向世界,祷就了"中国学派"式的辉煌。

如今的中国动画电影在经历了90年代市场经济的冲击之后,无法适应新的市场需求,正在衰落与新生中探索着适合自己的发展道路。

而与此同时,日本动画电影却以其世界动画大国的傲人姿态瓜分着中国的动画市场。

面对中国动画电影面临的尴尬境地,我们不禁要问:为什么中国动画电影既无法延续前辈们创造的辉煌,又无法开拓出新的发展之路?难道本属于中国动画电影的风格已经被磨平殆尽了吗?带着这些问题,本文试图通过对中日动画电影艺术风格的比较,挖掘出属于中国动画电影本身的特色与优势。

我们相信,中国动画电影会探索出适合自己的发展之路,走向新的辉煌。

一、研究背景首先,中国和円本动画电影几乎同时起歩,并且都是在美国动画的影响下产生、发展的。

万氏兄弟是在看了《大力水手》、《勃比小姐》等早期美国动画之后萌发了创作中H自己的动画的想法。

早期万氏兄弟作品的诙谐幽默,角色的夸张和变形等这些特色就明显带有模仿当时美国动画的痕迹。

在日本,大川博创立了东映动画株式会社,他亲自去美国迪斯尼公司参观,带领员工们观看迪斯尼的影片,学习借鉴他们的创作风格和制作技巧,从而带动了R本动画的崛起。

山此可以看出,中国和H本动画电影都是在学习和借鉴前人创作经验的基础之上带动了本国动画Itl影的发展,中FI动画电影有共同的发展基础。

其次,上I—n:纪90年代,由于本国经济体制的转变,中国动画电影没有成熟的市场运作经验,逐渐脱离了市场需求,已无法延续曾经的辉煌,出现了"断层",丌始走下坡路。

只适合小孩子。

特别是90年代仅在傍晚6点的统一时段播放动画作品更是限制了它的观看群体。

情节设置方面也实在让人不敢恭维,一部喜羊羊被各大电视台连着播放了5个年头,一家独大。

实在缺乏日本那种“百家争鸣,百花齐放”的场面。

配音方面的水平虽然在提高,可惜的是目前与国外动漫的差距依然不小。

而且绘画水平方面忽视末节的修饰,人物的形象方面和国外的差的不是一星半点。

绘画技术方面在接触了电脑制作技术后,国内的动画制作者们技术运用不到家,连《三国演义》这样的国之精粹都是在国外团队的帮助下完成的。

所幸前2年中国人自己制作的大型动画影片《魁拔》的出世让我们看到了中国动画的希望。

欧美动漫制作技术运用到3D层次,不得不承认他们的动画制作水平的优秀。

并且注重光影声乐效果使得很多的观众对动漫作品的评价很高。

同样的,日本将美国弃之不用的手绘漫画技术进行了进一步的完善,在平面动画方面形成了自己的文化风格。

并且通过对人物表情的夸张的修饰以及配音声优的出色配音使得日本动漫产业得以大力发展。

对动漫作品的类型细分使得其具有广泛的消费群体,同时促进了日本动漫产业的壮大,是值得我国动漫工作者学习借鉴的。

六、结论:

我们应该看到中国有志气的动画工作者们在自己的探索尚不成熟的环境中,从未放弃用动画这种为青少年所喜闻乐见的艺术形式表现更为深刻、更有启发性的内容。

中国动漫的明天,将是灿烂的。

参考文献:《中外动漫简史》——汪宁。

美日动画电影的异同动画电影作为一种独特的艺术形式,在全球范围内都拥有着广泛的受众。

美国和日本作为动画电影的两大强国,各自以独特的风格和特色在这个领域占据着重要的地位。

从故事题材上来看,美日动画电影存在明显的差异。

美国动画电影常常取材于经典的童话、神话以及英雄传奇等,例如《白雪公主》《睡美人》等,这些故事通常具有普世的价值观和明确的善恶对立。

美国动画电影也善于从现代生活中汲取灵感,创作出诸如《玩具总动员》《汽车总动员》等以日常物品或角色为主角的作品,展现它们的奇妙冒险和成长历程。

相比之下,日本动画电影的题材则更为多样化和多元化。

日本文化中的细腻情感和对人性的深刻洞察在动画电影中得到了充分体现。

有的作品以校园生活为背景,描绘青少年的成长烦恼和梦想追求,如《灌篮高手》;有的则融入了科幻、奇幻元素,构建出宏大的世界观,像《天空之城》《千与千寻》;还有的以历史事件或传说为蓝本,进行重新演绎和创作。

在角色塑造方面,美日动画电影也各有千秋。

美国动画电影中的角色形象往往个性鲜明,具有强烈的辨识度。

英雄角色通常勇敢、正义、充满力量,如超人、蜘蛛侠等;而反派角色则大多邪恶、贪婪、自私,形象较为单一。

同时,美国动画电影注重角色的外在形象设计,角色造型通常较为夸张,色彩鲜艳,富有视觉冲击力。

日本动画电影中的角色则更加注重内心世界的刻画。

角色的性格往往复杂多面,具有丰富的情感层次。

比如在《火影忍者》中,主角鸣人既有坚定的信念和勇敢的一面,也有脆弱和迷茫的时候。

而且,日本动画电影中的角色形象相对更加贴近现实,外貌设计更符合亚洲人的审美特点。

在画面风格上,美国动画电影以其精湛的 3D 技术和宏大的场景著称。

其画面通常具有强烈的立体感和逼真的质感,能够给观众带来震撼的视觉体验。

例如《冰雪奇缘》中那美轮美奂的冰雪世界,以及《疯狂动物城》中繁华热闹的动物都市。

日本动画电影则更多地采用了手绘风格,注重线条的流畅和色彩的搭配。

画面常常呈现出一种独特的唯美感,无论是清新自然的乡村风光,还是神秘奇幻的魔法场景,都能通过细腻的笔触展现得淋漓尽致。

(一)中国动画的现状随着近几年日本动漫的飞速发展,国内的竞相模仿也已到了令人反感的地步。

这样的邯郸学步,甚至让日本动漫画家都提醒:中国的动漫要发展,一定要有自己的精神内涵和特色。

另外,国产动画形象不可爱、不好玩、缺少幽默夸张,故事老套,不吸引人,已是多年的老问题。

而且,国产动画从神话传说、历史故事中取材也显得过多。

业内人士指出,现实题材应该是动画产业的主战场。

贴近生活的动画片可以吸引各年龄段的观众,从而引领更广阔、多层次的衍生产品市场。

“动画是一个电影类型,不是儿童片。

”所以我们这年龄阶段看动画没什么大不了的。

认为动画片是“小孩子看”的观点,形成的原因主要是:我国的动画片针对的年龄层次太小,不但国产的动画片只有7岁以下的人才看,连引进的动画片也只是针对12岁以下年龄层的。

所以无怪乎几年前引进的《灌篮高手》会引起轰动,相信很多大人看见《灌篮高手》后也会惊呼:“居然还有适合高中生看的动画片!?”这是中国动画业的悲哀!世界的动画大国,当然是美国和日本,而两国的动画作品风格也有所不同。

老美的动画以数字化的电脑制作为主,号称“美国没有动画绘制人”。

其特点是夸张的人物形象和动作,且节奏较快,体现了美国人的直率、爽快的性格。

代表有迪斯尼、华纳等公司。

而日本的动画以赛璐璐和喷笔绘制为主,体现的是一种唯美的风格。

特点是以优美的人物造型,内涵丰富的对白及剧情吸引观众,但相对的,定格画面就较多(1995年的超人气大作《新世纪Evangel ion》创造了3分50秒定格且无对白的记录,但销售量仍排亚洲第一,庵野大神的功力真是高深莫测!),节奏也较慢。

代表么……吉卜力,CAINAX、SUNRISE、东映……中国动画拥有的是什么呢?只要谈到这个话题,很多“专家”都会这么说:“民间流传的皮影乃动画之鼻祖,建国后的《大闹天宫》、《哪吒闹海》更是开了历史之先河……”再往后呢?再往后则是单调生硬的色彩,粗糙且毫无美感可言的人物造型,幼儿园小朋友都觉得幼稚的剧情,片中大人发音像3岁孩子,还有毫无感情的对白……可以说,中国动画的观众没有7岁以上的!!我们可以毫不客气地称之为“幼稚园动画”。

中外动画电影的创作比较

[摘要] 中国动画电影与国外优秀同行相比,在主题的表达、题材的选择与挖掘、艺术形象的塑造、台词的锤炼等方面仍然存在较大的差距。

只有虚心学习,取长补短,同时又要发扬民族特色,才能使中国动画电影水平得以提高。

[关键词] 动画电影主题题材艺术形象台词比较

中国的动画电影自上世纪20年代发轫,经历了令人骄傲的黄金时代和可圈可点的白银时代,终于在80年代末在美日动画的冲击之下逐渐衰微。

在这种大背景下,中国动画电影人经历了无数的探索和努力,1999年的《宝莲灯》收人了2000万票房,2001年的港产动画片《麦兜故事》为香港的动画电影更增添了一抹亮色。

21世纪以来的十年,中国动画电影失败不断,尝试不断,创新不断,终于在外国动画电源的强劲包围之下,争得了一席之地。

《喜羊羊》系列电影的巨大成功功不可没。

3D技术的日益成熟,制作水平的逐渐提高,与国外电影领域的直接合作,都是中国动画电影的显著成就。

然而,在强大的竞争对手面前,中国动画电影仍显稚嫩。

如何才能让它迅速成长和强大起来呢?向竞争对手学习,向同行学习无疑是取得成功的途径之一。

所以,研究外国动画电影,比较中国影视外动画电影创作的差异,才能清楚地看到我们自身的缺陷,才能缩短我们与他人之间的差距。

中外动画电影创作的差距主要表现在以下几个方面:

一、主题

影响较大的美日动画电影总是表达这样一些主题:成长与救赎,环保与回归。

成长包括个体身体、心灵的成长,也包括整个人类的成长。

救赎不仅是拯救他人,拯救族人,拯救地球,也拯救自己。

在成长和拯救的过程中,勇气、爱、无私、坚毅等人类永恒

宝贵的精神得以凸显。

在日本动画大师宫崎骏的《千与千寻》中,十岁小女孩为了拯救双亲,经历了一系列冒险,最后回归本性,回到现实。

冒险过程中她学会了忍耐,懂得了尊敬、善待他人,实践诺言等,她个人成长的历程实际上也是人类成长历程的缩影。

《狮子王》中的辛巴复仇的过程也是他成长的过程。

辛巴从最初的逃离事实,无忧无虑地生活到后来神灵重现,被告诫要永远牢记自己的责任,最后终于被唤醒,实现了国王荣耀的回归。

辛巴在森林王国里经历的生、死、爱、责任和生命中种种的考验,使它在周而复始、生生不息的自然中,体验出生命的真义!

《玩具总动员》三部,呈现出逐步成长的过程,每一集相较于前一集都是一次成长。

主人公随着时间的推移在长大,玩具们在面临问题时做出正确选择,在一系列拯救事件中它们获得共同面对死亡的勇气和力量,它们的情谊变得无坚不摧。

环保主题和回归观念实际体现了现代人对文明与自然关系的思考。

宫崎骏大师对此极其关注。

《千与千寻》中有“河神洗澡”的片段,“腐烂神”体内竟然都是工业废料、城市垃圾,这寓意着人类正在自食恶果。

《魔女宅急便》中有一个写生少女,她隐居在森林中,过着完全脱离现代化的原始人一般的生活而且乐在其中。

《幽灵公主》中,阿西达卡问犬神:“难道人类和山林就没有不争之道吗?”共存、和谐的呼声振聋发聩。

如《蓝精灵》中,蓝精灵们通过隧道来到现代世界,觉得河水好油腻,表达了对现代工业文明的否定。

结尾“屋子大了会让我们距离更远!”则表达了那种回归原始,放弃名利的观念。

更重要的是国外动画电影总能在不经意间把它所表达的理念传达出来,如《海底总动员》没有一句是说教的,可看过之后,孩子们都开始痛恨人类的捕猎行动,环保主义自然而然被接受了。

而相对成功的国产动画电影也都有类似的主题。

如《马兰花》也被赋予了环保、生存、和谐、惩恶扬善的主题;《虎王归来》被赋予了人与动物和谐共存的主题,使人文关怀主题与当代社会紧密联系,以童趣的形式存在寄托成年人的梦想;《喜羊羊》系列则被赋予了更多的诸如环保、友爱、坚强、拯救等等主题。

只不过《马兰花》的主题被人物形象的概念化和模式化所湮没,《虎王归来》的主题则因用虎王的三句苍白无力的台词来表达,而使小孩子们一知半解,大孩子们则不屑一顾。

连《喜羊羊4》都不能免俗,在台词里干巴巴地喊出了“梦想和童真”的重要性,让人哑然失笑。

相比之下,中国的动画电影的主题有的停留在道德说教的层面,有的变成了宣传的口号,表达过于生硬。

2012年的《喜羊羊4》主题竟然是呼唤梦想和童真,好像在教育成人,可审美趣味却完全是孩子们的,而电影中针对孩子们的主题却很模糊,或者正像有人所形容的是没有营养的“糖水”。

二、题材

外国动画电影的题材多样,而且注重剧本的创作与改编,特别擅长对流行文化的把握和演绎。

以迪斯尼为代表的好莱坞动画,选材特别广泛。

他们对世界各国特别是欧洲、阿拉伯和中国的童话、神话、民间传说和名著故事进行改编,但用美国人的价值观进行重新改装。

尽管这些题材来自异国,但经过“好莱坞化”后,在世界范围内取得了巨大的商业上的成功。

如改编自中国题材的《功夫熊猫》、《花木兰》就属此列。

相比之下,中国动画电影的题材较为单一,除了羊狼故事演绎得较为成功之外乏善可陈。

要么依靠那几个中国人早已耳熟能详的古老神话和文学作品,要么就是不断地翻拍。

其实翻拍也不要紧,关键是翻不出“新”,时间长了,观众的兴趣也就打折扣了。

我们不敢走出去,拿进来,不会对自己的民族文化推陈出新,更不会把异域文化与自己的文化恰当地结合起来。

中国是一个文化灿烂的古国,是一个多民族国家,我们的历史和民族题材数不胜数,亟

待我们去挖掘。

可以说,我们几千年的文明,我们56个民族的文化宝库,是我们创作取之不尽用之不竭的源泉。

我们大可不必自己束缚自己的手脚。

中国动画电影只有重视历史题材和民族题材的开发和创新,提升中国动画电影文化的魅力和审美价值,才能创作出好的动画电影作品,才能使我们的动画电影有更广阔的市场,才能更好地传承和弘扬我们的文化。

三、艺术形象

外国动画电影的艺术形象总是造型新颖、个性鲜明以至于过目不忘的。

他们往往拥有简单独特易识易记的名字,有着特殊或可爱的表情和肢体语言,甚至有的动画人物具有独特的姿势和效果音。

总之,他是唯一的。

《大力水手》的倭瓜脸、塌鼻子、瘦嘴巴、驼背的形象与他的大力特点形成鲜明的反差,总爱叼着烟斗的动作成了他的动作标志。

《花木兰》里的花木兰眼眉细长,五官娇小秀气,符合东方美女的特点。

从军前的装束突出她爽朗、洒脱叛逆的性格;从军后的打扮英姿飒爽,生机勃勃,突出她的英勇气概。

她的守护神木须龙瘦小枯干,一反人们印象中守护神和龙的形象,造成了反讽,形成了幽默的气场,反倒让人印象深刻。

《阿凡达》里纳威人身高3米多,四肢颀长,腰肢纤细,蓝皮肤,黄眼睛,长尾巴,集中了猫科和灵长类的精灵特点,视觉效果惊艳而震撼。

相反,中国动画电影中的人物设定常常片面简单,模式化。

如葫芦娃七人长相差不多,只通过头饰和本领的不同区别身份,所以如果人物没有动作,观众就很难区分他们哪个是哪个。

《宝莲灯》里的人物造型也没有突出“这一个”,三圣母的形象可以给七仙女,可以给织女,甚至可以给嫦娥。

当然,中国动画电影在这方面也并不是固步自封,但有时有点像邯郸学步,如《虎王归来》的人物造型像日本动画,动物造型很像迪士尼,多少有点四不像。

四、台词

大多数中国动画电影的台词设计都为小朋友量身定制,所以成年人常常觉得很不屑。

可有的台词说教性又太强,搞得小朋友一知半解。

近年来的新作这种现象有所改善。

业界内外基本一致认为拓宽受众对象是国产动画电影的出路。

所以,《喜羊羊》系列前三部基本是循着越来越成人化的路线走的。

到《喜羊羊3》,电影中植入了大量网络热词,还有许多社会热点问题,如“我的狼生总是充满了悲剧和餐具”,“没钱买奶粉”,等等。

结果影院里的大人们爆笑连连,可低幼年龄段的小朋友不免有点不知若云。

《喜羊羊4》中这样的词有所减少,出现了“一定要hold住啊”这样的台词,可因为这个台词已经被太多地使用,缺乏新意,幽默不足,所以成年人观影时有点昏昏欲睡,有点百无聊赖,而小朋友对这个词根本就不知道是什么意思。

他们只是对“大火腿”津津乐道。

受众到了《喜羊羊4》这又缩小了,不能不说是一种后退。

所以老幼皆宜的台词风格在中国动画电影中竟然成了一对不可调和的矛盾:成人喜欢的,小孩子不懂;小孩子喜欢的,成人觉得幼稚。

而国外那些经典的动画电影就不存在这个问题。

观《海底总动员》时,影院里老幼同乐,同时被吸引,同时被感动。

《加菲猫》偶尔迸出的“至理名言”也令人深思,只不过年龄不同的观众思考的深度不同罢了。

不难看出,中国动画电影已经和正在向国外的前辈与同行虚心学习,但仍有很多方面存在较大的差距。

在创作方面,我们必须把好主题关、题材关、艺术形象关和台词关。

此外我们还应向国外同行学习他们的营销手段。

有好作品,还要有好吆喝,这样我们的动画电影才能迎来新生。