语文版语文高二高中语文 3.8《汉家寨》教案2语文版必修5

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:4

汉家寨张承志教学目标:1、阅读课文,理清文章结构层次,了解汉家寨荒凉、死寂的环境特征。

2、体会作者内心的细腻感受,理解作者所颂扬的“坚守”的精神。

教学重点:1、体味景之荒凉,把握景物描写在文中的作用。

2、探讨理解稳重“坚守”的意义教学难点:1、对汉家寨人在荒凉中的坚守2、对作者“坚守”的理解课时:1课时教学过程:一、导入二、走近作者张承志,回族。

生于北京,1968-1972年在内蒙古插队当牧民。

1972年考入北京大学历史系,毕业后从事考古工作,1981年获民族历史语言系硕士学位。

长期从事中亚、新疆、甘宁青伊斯兰黄土高原的历史宗教考古调查。

游历美国、日本,使用数种外语。

张承志以小说的名义挖掘出了人潜在的巨大精神能量,写出了信仰对于人的根本性的意义。

他以内蒙古草原为基点,在北方边陲作自由漫游和寻觅,作品处处显示出作家对于理想的坚守和追求,而且具有强烈的批判气质和人文主义精神。

张承志是个个性独特的作家,作品表现出的厚重和沧桑,让人觉得这才是男人写的东西。

“当你们感到愤怒的时候,当你们感到世俗日下没有正义的时候,当你们听不见回音找不到理解的时候,当你们仍想活得干净而觉得艰难的时候——请记住,世上还有我的文学……”——张承志三:整体感知,朗读课文,理清文章思路,找出文章的行文线索。

线索:作者的行踪走近汉家寨(1-6) 走进汉家寨(7-30) 离开汉家寨(31-36)四、仔细阅读全文,划出作者走近汉家寨、走进汉家寨、离开汉家寨时的所见、所闻、所感(一)走近汉家寨1、走近汉家寨的路途中,作者看到的环境是怎样的呢?所见:空山绝谷铁色戈壁酥碎的红石淡红色的焦土狞恶的尖石棱所闻:单调的马蹄声2、面对这样的环境,作者的感受是什么?充斥天宇六合的恐怖死寂茫然“我觉得自己渺小得连悲哀都是徒劳”。

(二)走进汉家寨(已近日落时分)1、走进汉家寨,作者所见到的汉家寨周围的环境又是怎样的?第(8、10、13、16、25)段走进汉家寨,作者看到了谁?他们面对“我”的到来有什么样的反应?在这样的环境,面对这样的人物,作者想到什么?老汉:无言摇摇头微微摇了一下摇头钻进泥屋小女孩:七八岁穿破红花棉袄一动不动凝视在汉家寨人身上,我们可以看到的是:坚忍的精神顽强的生存能力在这样的万里“绝地”里,这就是他们的坚守!(三)离开汉家寨(次日下午)离开汉家寨时,作者所见到的汉家寨的周边环境是怎样的?作者想到了什么?汉家寨对作者的影响是什么?所见:景物闪着白光的黑砾石黄褐色的泥屋天山万顷铁石人物小女孩的身影破红棉袄所感:我只是隐隐感到了人的坚守,感到了那坚守如这风景一般苍凉广阔也是从那一日起,无论我走到哪里,都在不知不觉之间,坚守着什么。

2024年《汉家寨》教案(教师中心稿)教案教学设计1.1 设计意图1.1.1 通过引入《汉家寨》这篇课文,激发学生对文学作品的兴趣,培养他们的文学素养。

1.1.2 引导学生了解课文背景,为后续的学习打下基础。

1.1.3 营造轻松愉悦的学习氛围,使学生在轻松中学习,提高学习效果。

二、知识点讲解2.1 课文内容分析2.1.1 概括课文主要内容,帮助学生理清思路。

2.1.2 分析课文主题,引导学生深入理解作品。

2.1.3 讲解重点词语和句式,提高学生的语言表达能力。

三、教学内容3.1 课文朗读与理解3.1.1 组织学生朗读课文,培养良好的阅读习惯。

3.1.2 引导学生概括段落大意,提高学生的理解能力。

3.1.3 分析课文中的修辞手法,提升学生的文学鉴赏能力。

四、教学目标4.1 知识与技能目标4.1.1 学生能够理解课文内容,掌握相关知识点。

4.1.2 学生能够流利朗读课文,提高阅读能力。

4.1.3 学生能够运用课文中的词语和句式进行表达。

五、教学难点与重点5.1 教学难点5.1.1 课文中的生僻词语和句式的理解与运用。

5.1.2 课文中蕴含的深层次含义的把握。

5.1.3 学生对文学作品的理解和鉴赏能力的培养。

5.2 教学重点5.2.1 学生能够理解并掌握课文内容。

5.2.2 学生能够运用课文中的知识点进行表达。

5.2.3 学生能够提高文学作品的理解和鉴赏能力。

六、教具与学具准备6.1 教具准备6.1.1 教学PPT,包含课文内容、知识点讲解、教学过程等。

6.1.2 课文原文,方便学生查阅和朗读。

6.1.3 相关文学作品的资料,用于拓展学生的视野。

6.2 学具准备6.2.1 笔记本,用于学生记录知识点和课堂笔记。

6.2.2 笔,用于学生做笔记和回答问题。

6.2.3 课文原文,方便学生阅读和理解。

七、教学过程7.1 课堂导入7.1.1 教师通过引入相关话题,激发学生的兴趣。

7.1.2 学生分享他们对相关话题的了解和看法。

《汉家寨》教案(教师中心稿) 教案教学设计共3篇《汉家寨》教案(教师中心稿) 教案教学设计1《汉家寨》教案(教师中心稿) 教案教学设计一、教学目标1.通过学习《汉家寨》这首叙事长诗,让学生了解汉寨的地理、历史、文化背景等,理解诗人表达的思想情感,提高学生的文学鉴赏能力。

2.培养学生的口语表达能力,提高学生的学习热情和文学兴趣。

二、教学重点1.了解世袭祠堂、祠堂社会组织、姓氏文化、柱梁文化、建筑风格等。

2.理解《汉家寨》所表达的人文情怀和民俗文化特色。

三、教学难点学生对于叙事诗的理解和阅读能力。

四、教学过程一、导入环节1.播放短视频,介绍祠堂和汉家寨的基本情况,拉近学生心理距离,引起他们的兴趣。

2.学生介绍自己家族的概况,认识祠堂文化。

二、学习核心1.师生共同阅读选段《汉家寨》。

2.学生组内交流,梳理诗文内容要点。

3.学生表演,校外调研,收集民间故事瑰宝,让学生更加了解祠堂文化。

4.诗文鉴赏,让学生理解这首长诗所表达的思想情感,领悟其艺术价值。

三、教学拓展1.组织学生参观当地祠堂等历史文化遗迹,了解民俗文化,学生们制作“祠堂文化手抄报”,展现学习成果。

2.学生自由创作关于祠堂文化的诗歌或故事,表达自己的感受与情感。

四、教学评价1.课堂表现:通过学生的发言、交流、表演等方式,评价学生对于教学内容的理解,以及阅读能力的提高等。

2.作业评价:对于学生的绘画作品、诗歌创作、故事编写等进行评价。

五、教学方法1.交流式教学:教师带领学生共同学习、交流,从小组交流到全体讲讲,充分调动学生的兴趣和学习积极性。

2.阅读式教学:注重对于诗文细节的阅读和理解,领悟和感受诗文中的表达。

3.调研式教学:引导学生通过校外实践和采访调研,了解当地祠堂文化和民俗故事。

六、教学资源1.媒体资源:短视频、及时器、计算器、音响等。

2.课件:多媒体教学课件、电子素材等。

3.参观资源:历史文化遗迹、祠堂等。

七、教学心得在教学过程中,我采用了多种教学方式,使学生的学习效果达到了预期。

2024年《汉家寨》教案(教师中心稿)教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)让学生掌握《汉家寨》的基本情节、人物关系和文学特点。

(2)培养学生分析、评价文学作品的能力。

(3)提高学生对汉语语言表达的掌握程度。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)运用比较、分析的方法,探讨作品的主题思想和艺术特色。

(3)培养学生阅读名著的兴趣和习惯。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作品中所表现的自然风光和民族风情。

(2)领悟作品中的人物情感,培养学生的同理心和人文关怀。

(3)引导学生树立正确的价值观,提高道德素养。

二、教学内容1. 课文简介:《汉家寨》是当代作家阿来创作的一部长篇小说,讲述了汉家寨寨主杨大头一家三代人坚守寨子,维护民族尊严的故事。

2. 教学重点:分析作品的人物形象、情节安排和主题思想。

3. 教学难点:深入理解作品中的人物内心世界和民族精神。

三、教学过程1. 导入新课:简要介绍《汉家寨》的作者阿来及其作品特点,激发学生的阅读兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读课文,了解故事情节,把握人物关系。

3. 合作探讨:分组讨论,分析作品中的典型人物形象、情节安排和主题思想。

4. 课堂讲解:针对学生的讨论结果,进行讲解,解答学生的疑问。

5. 案例分析:选取具有代表性的段落,深入剖析作品的艺术特色和人物内心世界。

6. 情感体验:让学生结合自己的生活经历,谈谈对作品中人物情感的理解和感悟。

7. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调作品的主题思想和价值观念。

四、作业布置1. 请学生写一篇关于《汉家寨》的人物分析文章。

2. 选择一个具有代表性的段落,进行详细的文本解读。

3. 结合自己的生活经历,谈谈对作品中人物情感的理解和感悟。

五、教学反思六、教学策略1. 互动式教学:通过提问、讨论等方式,引导学生主动参与课堂,提高他们的思维能力和表达能力。

2. 情境教学:创设情境,让学生身临其境,更好地感受作品中的情感氛围。

汉家寨一、教学目标:1.品味语言,体味景之荒凉、死寂。

2.把握人物形象的意义。

3.理解文本中“坚守”的内涵。

二、课前预习自主学习1、字音大坂()山麓()晕眩()怔怔()山坳()石棱()怅怅()狞恶()铁碴()砾石()白炽()伫立()倔强()蜃气()万顷()2、辨析词义不绝如缕:绝:断;缕:细线。

多形容局面危急或声音、气息等低沉微弱、时断时续。

空谷足音:在寂静的山谷里听到脚步声。

比喻极难得到音信、言论或来访。

3、作者介绍张承志,1948年生于北京。

原籍山东济南市。

回族。

曾供职于中国历史博物馆、中国社会科学院民族研究所、海军创作室、日本爱知大学等处。

现为自由职业作家。

上世纪八九十年代,以“理想主义气质”著称。

代表作有长篇小说《北方的河》《金牧场》《心灵史》。

短篇小说《雪路》《顶峰》《美丽瞬间》等。

初作是蒙文诗《做人民之子》和短篇小说《骑手为什么歌唱母亲》,并获1978年全国优秀短篇小说奖和全国少数民族文学创作荣誉奖。

中篇小说《阿勒克足球》获第一届《十月》文学奖和全国少数民族文学创作奖。

《黑骏马》获1981—1982年全国优秀中篇小说奖,《春天》获1983年北京文学奖。

《北方的河》获1983—1984年全国优秀中篇小说奖。

1987年出版长篇小说《金牧场》。

4、素材链接:近年来,文学界受到商品经济大潮的猛烈冲击,许多作家的创作中都出现了“商品化倾向”。

张承志被认为是迄今为止未介入任何商业性创作的少数作家之一。

张承志说:“我只是一个作家。

我永远不是走红的文字商品的贩卖者,永远不是流行思潮顶峰的泡沫。

我独立地表达而已。

”“我希望自己的文学中,永远有对于人心、人道和对于人本身的尊重;永远有底层、穷人、正义的选择;永远有青春、反抗、自由的气质。

”“哪怕再难,也要坚持知识分子的良心和批判,这是我在自己的微渺作品中一直坚持的。

”“当你们感到愤怒的时候,当你们感到世俗日下没有正义的时候,当你们听不见回音找不到理解的时候,当你们仍想活得干净而觉得艰难的时候……请记住,世上还有我的文学。

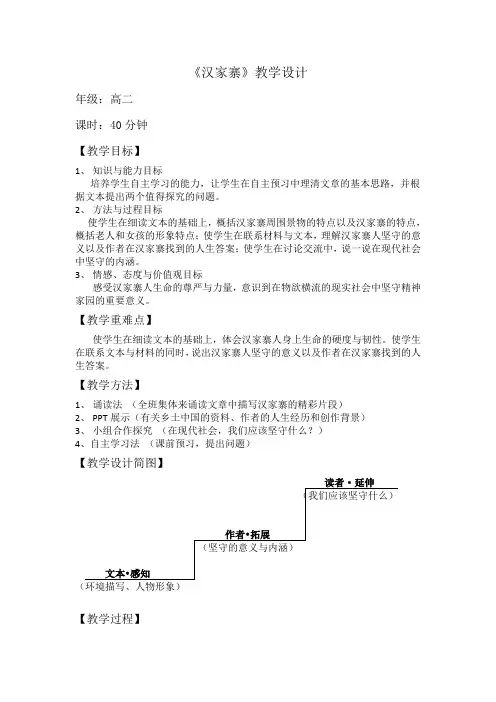

《汉家寨》教学设计年级:高二课时:40分钟【教学目标】1、知识与能力目标培养学生自主学习的能力,让学生在自主预习中理清文章的基本思路,并根据文本提出两个值得探究的问题。

2、方法与过程目标使学生在细读文本的基础上,概括汉家寨周围景物的特点以及汉家寨的特点,概括老人和女孩的形象特点;使学生在联系材料与文本,理解汉家寨人坚守的意义以及作者在汉家寨找到的人生答案;使学生在讨论交流中,说一说在现代社会中坚守的内涵。

3、情感、态度与价值观目标感受汉家寨人生命的尊严与力量,意识到在物欲横流的现实社会中坚守精神家园的重要意义。

【教学重难点】使学生在细读文本的基础上,体会汉家寨人身上生命的硬度与韧性。

使学生在联系文本与材料的同时,说出汉家寨人坚守的意义以及作者在汉家寨找到的人生答案。

【教学方法】1、诵读法(全班集体来诵读文章中描写汉家寨的精彩片段)2、PPT展示(有关乡土中国的资料、作者的人生经历和创作背景)3、小组合作探究(在现代社会,我们应该坚守什么?)4、自主学习法(课前预习,提出问题)【教学设计简图】读者·延伸(我们应该坚守什么)作者•拓展(坚守的意义与内涵)文本•感知(环境描写、人物形象)【教学过程】课前预习作业:请每位同学认真阅读文本,根据作者的行踪给文章分层;请每位同学在细读文本的基础之上提出2个问题。

导入:异域的风光总是令人着迷,大漠荒野的神秘也总是令人心向往之,今天,我们就一起跟随张承志的脚步,走近茫茫戈壁,走进汉家寨。

将学生课前提出的问题进行展示,总结归纳出4个最主要的问题:1、作者为何用大量篇幅来描写汉家寨周围的环境?2、作者为何觉得小女孩的眼睛便是自己的女儿的眼睛?3、汉家寨人为何要坚守在这片土地上?4、作者在三岔口前找到的人生答案是什么?我们就以这四个问题为切口,来深入分析张承志的这篇《汉家寨》。

环节一:文本·感知(一)作者为何用大量篇幅来描写汉家寨周围的环境?1、请同学们仔细阅读文章的1—6自然段,画一画作者在走近汉家寨的过程中看到了哪些景物,并总结概括此地的环境具有怎样的特点。

《汉家寨》教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)让学生了解《汉家寨》的故事情节,理解其中的寓意和深层含义。

(2)通过分析作品中的形象刻画,培养学生对文学作品的鉴赏能力。

(3)引导学生掌握作品中的成语、俗语及地域文化特色。

2. 过程与方法:(1)采用问题驱动法,引导学生主动探讨作品中的主题思想。

(2)运用案例分析法,让学生通过分析具体情节,理解作者的写作手法。

(3)采用小组讨论法,培养学生合作学习的能力,提高口头表达能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对中华优秀传统文化的热爱和传承意识。

(2)通过作品中所展现的人物精神风貌,引导学生树立正确的价值观。

(3)激发学生对家乡、对祖国的热爱之情。

二、教学内容1. 课文讲解:详细讲解《汉家寨》的故事情节,分析作品中的线索设置、人物刻画、环境描写等。

3. 写作手法分析:分析作品中的修辞手法、象征意义、成语、俗语等,帮助学生提高写作水平。

4. 文化内涵讲解:讲解作品中所涉及的地域文化、民俗风情,增强学生对传统文化的认识。

三、教学重点与难点1. 教学重点:(1)掌握《汉家寨》的故事情节,理解作品的主题思想。

(2)分析作品中的写作手法,提高学生的写作能力。

(3)了解作品中的传统文化内涵,培养学生的文化素养。

2. 教学难点:(1)深入理解作品中的象征意义和深层含义。

(2)运用写作手法分析具体情节,领会作者的用意。

四、教学过程1. 导入新课:简要介绍《汉家寨》的作者及作品背景,激发学生的学习兴趣。

2. 课文讲解:详细讲解课文内容,分析作品中的情节设置、人物刻画等。

3. 主题探讨:引导学生从作品中发现主题思想,让学生发表自己的看法。

4. 写作手法分析:分析作品中的写作手法,让学生学会欣赏文学作品。

5. 文化内涵讲解:讲解作品中的地域文化、民俗风情,增强学生对传统文化的认识。

五、课后作业2. 分析《汉家寨》中的一个写作手法,并结合自己的写作实践进行运用。

《汉家寨》教学设计张承志,著名作家、学者,1948年生于北京,原籍山东济南。

代表作有:小说集《张承志集》、诗集《神云的诗篇》、散文集《张承志散文》、《绿风土》、《清洁的精神》、《荒芜英雄路》以及《牧人笔记》等。

流传较广的有中篇小说《黑骏马》、《春天》、《北方的河》和长篇小说《心灵史》。

张承志鄙视单纯的物质追求,而非常注重精神生活的价值,视精神生活的满足为自己一生最大的幸福。

为了获得一个理想主义者的信仰自由和一个作家表达这种信仰的自由,张承志毅然辞去公职,四海漂游,做一个理想主义的“艺术浪人”。

张承志出生在具有浓厚伊斯兰教氛围的家庭中,在北京接受了汉文化的教育,因此他所受到的母族文化的浸濡是相对淡薄而浅层的。

他在自传中说“多少年来决无什么民族意识和宗教意识”。

我们知道伊斯兰教是一个尤为重视血统的宗教,穆斯林利用血缘的纯粹性强化宗教的精神凝聚力,所以往往严禁穆斯林与异教徒通婚,力图使绵延的族血成为宗教精神的永恒载体。

张承志说:“我的血缘在西亚,我不喜欢炎黄子孙这个狭隘的词。

”张承志自幼丧父,加之回族是一个外来血统的民族,这一切成为他心中挥之不去的阴影。

在强大的汉文明影响下,回族失去故乡后又失去了母语,成为一个仅凭信仰来确认的民族。

我们称回民为“回回”。

这一词语也含有“生不能回麦加,死也要魂归麦加”之意。

这种普遍的“失落心态”逐渐积淀于回族群体中并酿就了一种民族潜意识。

评论界的声音:张承志的散文是当代中国散文这座花园里盛开的一朵奇葩。

他的散文从题材到艺术形态都是别具一格的。

对于张承志来说,散文不仅是描写人事物景、抒发情感的工具,而更重要的是使之成为自己的心灵史,记载着自己为探寻和完成自己的“天命”而不懈奔走的心路历程。

当众多偏爱吟花咏月、忆旧抒怀的散文大为流行的时候,张承志以自己的散文创作来推动中国当代散文观念的变革:让作家的主体精神从简单的“托物言志”这一陈旧的套套中解放出来,让散文回归心灵,艺术地展示心灵的每一丝颤动。

语文版高二必修《汉家寨》教案一、教学目标1.理解小说《汉家寨》的背景及主题。

2.分析小说中的人物形象、情节安排和艺术特色。

3.培养学生的文学鉴赏能力和审美情趣。

二、教学重点与难点1.重点:分析小说的人物形象、情节安排和艺术特色。

2.难点:理解小说的主题及深层含义。

三、教学过程1.导入利用图片或视频资料,简要介绍汉家寨的地理位置、历史背景,激发学生兴趣。

2.教学内容(1)作者简介介绍作者阿城的生平、创作背景,让学生对作者有初步了解。

(2)小说梗概通过讲述或播放相关音频、视频,让学生了解《汉家寨》的故事梗概。

(3)人物形象分析分析小说中的主要人物形象,如阿Q、赵七等,引导学生关注人物性格、命运及相互关系。

(4)情节安排分析分析小说的情节安排,如故事的起承转合、高潮部分等,让学生了解小说的结构特点。

(5)艺术特色分析分析小说的艺术特色,如语言风格、叙述手法、象征意义等,让学生感受阿城的文学魅力。

3.课堂讨论(1)主题探讨让学生结合小说内容,探讨《汉家寨》所反映的社会现实和人文精神。

(2)人物评价让学生针对小说中的人物,发表自己的看法和评价。

(3)艺术特色讨论让学生分享自己在阅读过程中的感受,讨论小说的艺术特色。

4.作业布置5.教学反思(2)反思教学方法四、教学评价1.课堂表现评价观察学生在课堂上的参与程度、发言质量等,评价学生的学习态度和积极性。

2.作业完成情况评价检查学生作业完成情况,评价学生的阅读理解能力、分析能力和表达能力。

3.期末考试成绩评价结合期末考试成绩,评价学生对《汉家寨》的学习效果。

通过本节课的教学,希望学生能够对《汉家寨》有更深入的理解,提高文学鉴赏能力和审美情趣,为今后的文学创作和阅读奠定基础。

重难点补充:1.教学重点补充(1)人物形象分析教师提问:“同学们,你们觉得阿Q这个角色在小说中代表了什么?他的性格特点有哪些?”(2)情节安排分析教师提问:“小说的高潮部分在哪里?它是如何推动故事发展的?”2.教学难点补充(1)主题探讨教师提问:“通过阅读《汉家寨》,你们认为这部小说想要传达给我们什么样的信息?”学生回答后,教师引导:“小说通过阿Q的故事,反映了封建社会的黑暗和小人物的无奈,同时也揭示了人性的复杂性。

2024年《汉家寨》教案(教师中心稿)教案教学设计第一章:课程介绍1.1 课程背景《汉家寨》是一部描绘中国西北汉人村落生活的长篇小说,作者是中国著名作家贾平凹。

通过讲述寨子里的人物故事,揭示了汉人传统文化与现代文明的冲突与融合,以及人们在变革中的困惑和挣扎。

1.2 教学目标1.2.1 知识目标让学生了解《汉家寨》的作者、作品背景及主要人物。

1.2.2 能力目标培养学生分析小说人物形象、理解小说主题的能力。

1.2.3 情感目标引导学生关注农村生活,体会汉人传统文化的魅力,增强民族自豪感。

1.3 教学内容本章主要介绍《汉家寨》的作者、作品背景、人物关系和故事情节。

通过阅读选段,使学生对小说有一个整体的认识。

第二章:人物形象分析2.1 人物形象概述本章重点分析《汉家寨》中的主要人物形象,包括寨子里的老人、青年和儿童。

分析他们的性格特点、命运走向以及他们在小说中的作用。

2.2 人物形象分析2.2.1 老人形象分析老人形象的沧桑与坚守,以及他们在传承汉人文化中所扮演的角色。

2.2.2 青年形象探讨青年形象在追求现代文明过程中的矛盾与挣扎,以及他们在小说中的成长与转变。

2.2.3 儿童形象关注儿童形象的天真与纯朴,以及他们在汉家寨未来的发展中扮演的角色。

第三章:主题理解3.1 小说主题概述本章旨在引导学生深入理解《汉家寨》的主题,探讨作品所反映的汉人村落生活、传统文化与现代文明的冲突与融合。

3.2 主题分析3.2.1 传统与现代的冲突分析小说中传统与现代文明之间的矛盾,以及这种矛盾对人物命运的影响。

3.2.2 文化传承与断裂探讨汉家寨在现代化进程中所面临的文化传承与断裂的问题,以及作品对此的思考。

3.2.3 人性的坚守与挣扎通过分析人物形象,引导学生关注人性在困境中的坚守与挣扎,以及作品对人性的揭示。

第四章:教学实践与拓展4.1 课堂讨论组织学生就小说中的某一人物、情节或主题进行讨论,分享自己的看法和感受。

汉家寨教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)学生能够理解并识记文中的生词和重点句子。

(2)学生能够理解课文的大意,把握文章的结构和逻辑关系。

(3)学生能够运用所学知识,进行汉家寨相关话题的讨论和表达。

2. 过程与方法:(1)学生通过自主学习、合作学习等方式,提高阅读理解和批判性思维能力。

(2)学生通过小组讨论、角色扮演等活动,培养团队协作和表达能力。

(3)学生通过研究性学习,深入了解汉家寨的历史、文化和现状。

3. 情感态度与价值观:(1)学生能够尊重和理解不同民族和文化,增强民族自豪感和文化认同感。

(2)学生能够关注和思考民族发展和乡村振兴的问题,培养社会责任感。

二、教学内容1. 课文内容:本节课主要学习课文《汉家寨》。

课文介绍了汉家寨的历史背景、地理环境、民族文化和民俗风情。

通过描写汉家寨的自然景观、传统建筑、民族服饰、节日习俗等,展现了汉家寨独特的民族特色和魅力。

2. 教学重点:(1)生词和重点句子的学习和理解。

(2)课文的大意和结构的理解,能够提炼出关键信息。

(3)通过课文学习,对汉家寨的历史、文化和现状有深入了解。

三、教学过程1. 导入:(1)教师简要介绍汉家寨的背景和特点,激发学生的兴趣和好奇心。

(2)学生通过观看图片或视频,对汉家寨有直观的认识。

2. 阅读理解:(1)学生自主阅读课文,理解大意,标记生词和不懂的句子。

(2)教师引导学生通过讨论、提问等方式,解决生词和重点句子的问题。

(3)教师组织学生进行课文内容的小测验,检查理解程度。

3. 深入探讨:(1)学生分组讨论课文中的重要信息和细节,进行批判性思维训练。

(2)教师引导学生思考汉家寨的文化意义和价值,培养学生的文化意识。

四、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与程度,提问和回答问题的积极性。

2. 阅读理解能力:通过课文内容小测验,评估学生的阅读理解能力。

3. 讨论和表达能力:评估学生在小组讨论和角色扮演中的表达和沟通能力。

【高二】《汉家寨》教案[目的]一、理清文章结构层次,并概括层次内容。

二、鼓励学生在深入细致认知文章内容,初步体会其庄严、严谨、冷酷的语言风格基础上体悟、思索生命的意义,践行积极向上的人生观。

[重点、难点]一、分析课文层次及各层次的具体内容。

二、引导学生充分探讨、理解文章“坚守”这种精神对人生的意义,探索作品的丰富意蕴,从而进一步感受张承志散文的精神魅力。

[教学精心安排]两课时。

[教学过程]第一课时一、引入(由各名家散文风格及散文的意义导入,唤起学生深入探讨的兴趣)在充满诗情画意却又富含哲理的散文天地里,如果说我们在冰心委婉明丽的散文中明白了平淡日子里的无数哲理,在朱自清清丽隽永、温文尔雅的散文中体会到生活的温情,在沈从文极具地方特色的浓郁韵味的散文中了解到对生活成熟和理性的思考,在汪曾祺幽默闲适、诙谐风趣的散文中体会到大智若愚的睿智及对生活的自适与豁达,那么,今天我们将在张承志的《汉家寨》中看到些什么?二、背诵全文、整体把握住1?快速阅读全文,理清文章层次及作者的行文思路,并试用简洁明了的语言概括层次内容。

指点:介绍spend分层的科学知识。

学习抓住关键句把握行文思路,确定层次内容。

明晰:行文思路“走近汉家寨”dd“走近了汉家寨”dd“离开汉家寨”课文层次:(1)“走近汉家寨”,主要写汉家寨地处的地理环境和自然条件dd空寂、苍凉、荒芜、残酷。

(可以通过把握住“我在暴晒中眩晕了,怔怔地真的马的脚踝早已被那些锋利的石刃割伤了”及“我真的自己可悲得没了可悲都就是徒劳”等作者主观体会的语句,体会汉家寨生存环境的严酷。

)(2)“走近了汉家寨”,主要写了在汉家寨的所见所感dd神秘、隔绝、真实、坚忍。

(可以通过“猛然间深感所谓‘大漠孤烟直’并没写下一种残暴”“在那块绝地里,他们究竟怎样存活下来,种什么,喝什么,至今仍就是一个谜”及“但是这不是幻觉也不是神话”“从宋至今,汉家寨至少已经固守着存活了一千多年了”去鼓励学生初步体会汉家寨所彰显出的“固守”精神。

一、教案基本信息2024年《汉家寨》教案(教师中心稿)教案教学设计文学作品:《汉家寨》作者:阿来教学目标:1. 理解《汉家寨》的故事情节和人物关系。

2. 分析作品中的主题思想和文学特色。

3. 提高学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

教学重点:1. 故事情节和人物关系的理解。

2. 作品中的主题思想和文学特色的分析。

教学难点:1. 作品中的深层主题和象征意义的解读。

2. 学生的文学鉴赏能力和批判性思维的培养。

教学准备:1. 教师手册和教科书。

2. 相关的研究资料和参考书籍。

3. 多媒体教学设备。

教学过程:1. 导入:介绍作者阿来及其作品《汉家寨》。

2. 阅读理解:学生自主阅读《汉家寨》,理解故事情节和人物关系。

3. 讨论分析:学生分组讨论,分析作品中的主题思想和文学特色。

4. 深入解读:教师引导学生深入解读作品中的深层主题和象征意义。

5. 文学鉴赏:学生进行文学鉴赏,分析作品的文学特色和艺术表现手法。

6. 批判性思维:学生进行批判性思维训练,对作品进行评价和解读。

7. 总结反思:学生总结学习收获,教师进行教学反思。

二、教学方法1. 阅读理解:学生自主阅读,提高阅读理解能力。

2. 小组讨论:学生分组讨论,培养合作和沟通能力。

3. 教师引导:教师引导学生深入解读和批判性思维,提供指导和支持。

4. 多媒体教学:利用多媒体教学设备,丰富教学手段和资源。

三、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的参与和表现,评估学生的学习态度和积极性。

2. 阅读理解测试:进行阅读理解测试,评估学生的阅读理解能力。

3. 小组讨论评价:评估学生在小组讨论中的表现和合作能力。

4. 学生总结反思:评估学生的学习收获和批判性思维能力。

四、教学内容第一节:作者阿来及作品《汉家寨》介绍1. 介绍作者阿来的背景和作品《汉家寨》的背景。

2. 分析作品的主要人物和故事情节。

第二节:故事情节和人物关系理解1. 学生自主阅读《汉家寨》,理解故事情节和人物关系。

知识目标:

1.品味语言,体味景之荒凉、死寂。

2.把握人物形象的意义。

3.理解文本中“坚守”的内涵。

能力目标:

1.训练学生口头表达能力及对文本重要信息的捕捉能力。

2.培养学生品悟情感的能力。

情感目标:

德育目标:

渗透人文精神,思考“坚守”的意义,树立积极向上的人生观。

教学重点:

探讨文本“坚守”的内涵。

教学难点:

难点之一:对汉家寨人在荒凉中“坚守”的理解。

教学时数设计为1课时

教具准备:自制课件(多媒体教学)

2.熟读全文,把握文章中景与人的特点。

一.导语:在西域的大漠戈壁中有一种树坚强挺立,茫茫风沙它不屈茁壮,根扎沙漠深处,寻找含水的土壤,头顶炽热的太阳,活出生命坚强,一千年不死,一千年不倒,一千年不朽这就是西域胡杨;在塞北的戈壁滩上同样有一种人傲视风沙吹袭,他们同狂风对抗,同黄沙较量,逆境中坚强生存,没有鲜花娇艳,没有绿树青苍,注定与寂寞长相伴,但他们却在那儿固守了千年,代代相传,生生不息,他们就是汉家寨人。

今日就让我们随同张承志先生一起走进这塞北的汉家寨吧!

二、理清课文思路。

三、课文分析

1、第一步:读景

特点:空旷、空寂、贫瘠、苍凉、荒芜、恐怖……

生:汉家寨是一块绝地。

师:哪些内容可以表现出汉家寨是一块绝地?

生:这一部分的第二段,“汉家寨只是几件破泥屋”,还有,也是这一页的倒数第二段“真是异域——三道巨大空茫的戈壁滩一望无尽,前是无人烟的盐碱低地,后是无植被的红石高山;汉家寨,如一枚被人丢弃的棋子,如一粒生锈的弹丸,孤零零地存在于这巨大得恐怖的大自然中。

”这些都表现了这里是非常荒凉贫瘠的土地。

汉家寨教案教学设计一、教学目标:1. 知识与技能:(1)让学生掌握课文中的生词和短语。

(2)让学生理解课文的主要内容和结构。

(3)培养学生运用汉语进行听力、口语、阅读和写作的能力。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作学习和探究学习,提高学生的学习效果。

(2)运用任务型教学法,培养学生实际运用汉语的能力。

(3)采用多媒体教学手段,丰富课堂氛围,激发学生的学习兴趣。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对中华文化的认同感。

(2)培养学生热爱家乡、保护传统文化的意识。

二、教学内容:1. 课文导入:介绍汉家寨的背景,引导学生了解课文内容。

2. 课文学习:(1)让学生自读课文,注意生词和短语的掌握。

(2)老师讲解课文,解答学生疑问。

(3)学生复述课文内容,检查理解程度。

3. 生词和短语学习:(1)老师呈现生词和短语,引导学生朗读和记忆。

(2)学生进行词汇练习,巩固记忆。

三、教学步骤:1. 热身活动:(5分钟)让学生自由交谈,谈论自己的家乡和文化特色。

2. 课文导入:(5分钟)老师简要介绍汉家寨的背景,引导学生关注课文内容。

3. 课文学习:(10分钟)(1)学生自读课文,注意生词和短语的掌握。

(2)老师讲解课文,解答学生疑问。

(3)学生复述课文内容,检查理解程度。

4. 生词和短语学习:(10分钟)(1)老师呈现生词和短语,引导学生朗读和记忆。

(2)学生进行词汇练习,巩固记忆。

5. 课堂小结:(5分钟)老师总结本节课的学习内容,强调重点和难点。

四、作业布置:1. 抄写生词和短语。

2. 练习课文中的对话。

3. 写一篇关于自己家乡的短文。

五、教学反思:教师在课后要对课堂教学进行反思,分析学生的学习效果,发现问题并及时调整教学方法,以提高教学水平。

六、教学策略:1. 交际式教学法:通过模拟真实场景,让学生在实际语境中运用汉语,提高学生的交际能力。

2. 任务型教学法:设计具有实际意义的学习任务,让学生在完成任务的过程中,巩固所学知识,提高实际运用汉语的能力。

3.8《汉家寨》教案

一、回顾复习:

散文的“形”:主要指散文的选材和行文方式。

所谓“神”:主要指的是渗透在字里行间的情绪、主题、意蕴等,即以作家社会实践为基点,在作品中所反映出的思想倾向、创作意向和思路趋向。

“形散”指散文的选材和行文方式十分灵活、自由、多样,且富于变化。

“选材的散”指题材纵横万里,上下千年,大到全球性事件,小到一滴水,一粒沙子,无一不是它的题材。

郁达夫说:“散记清谈易为,并且包括很广,人间天上,草木鱼虫,无可不谈。

”《达夫自选集序》。

“行文方式的散”指散文笔法随意,舒卷自如,或描写,或记叙,或议论,或抒情,亦可交叉进行。

“神不散”也说“神聚”:散文不能信马由缰,要在形散基础上控制行文的节奏、层次和主题。

这根勒马的缰绳就是散文的“神”。

二、《汉家寨》

(一)、阅读全文,理清思路。

首先,从题目来看,既然题目是“汉家寨”,就可以做倾向性的推断——文章的描写对象就是汉家寨,不妨提问——汉家寨在哪儿?什么样子?带着问题阅读课文。

通过阅读,理清层次,找出描写汉家寨“形”的内容。

体会这样写的意境,为揣摩文章的“神”做准备。

第一部分:走近汉家寨,沿途所见、所闻、所感。

突出其地理环境的恶劣。

第二部分:走进汉家寨的所见所思

体现一老一少无言的坚守

第三部分、离开汉家寨后的反思,带来的心灵的振荡

(二)、咀嚼赏鉴:

1、走近汉家寨时,对其“形”的感知

所见:铁色戈壁岩石红石焦土

酷热干旱不毛之地

所闻:单调的马蹄声

所感:“我觉得自己渺小得连悲哀都是徒劳”

作用:向读者传达了一种苍凉、空寂、荒芜、广袤、慷慨悲凉的情绪。

突出汉家寨生存环境的恶劣。

意境:宁寂、恐怖、苍凉、茫然

2、走进汉家寨时,“形”的把握

(1)、所见:景物:几间破泥屋(人烟稀少,贫穷)巨大空茫的戈壁滩(险恶荒凉)

人物:老汉、小女孩痴痴盯着我(少有人来)

汉服老汉“微微摇了一下头” (从没离开过故土);

女孩不眨眼地盯着我(茫然,好奇),穿一件破红花棉袄(贫穷)

所感所思:(1)汉家寨是汉人坚守一千多年的地方。

(2)在绝境中,人一定能找到一种生存下去的手段

意境:残酷、荒凉、神秘、隔绝、坚忍

(2)、如何认识这两个人物在文章中的意义?

通过这年龄悬殊的两个人来表现汉民族的一种默默坚守精神

在如此恶劣的环境中,无言地继续前人的事业,以一种执着与环境抗衡,固守着先人的土地而决不放弃,并且代代相传。

(这种精神是作者着意讴歌的)

3、离开汉家寨时,“形”的把握

所见:景物:黄褐的破泥屋、天山

人物:女孩的身影——破红花棉袄

所感:进一步感受汉家寨体现的“坚守”精神对作者的影响。

意境:遗憾、不舍、回忆、坚守

(三)、散文之神

形——作者的所见、所闻、所感

神——“坚守”精神

理解“形”的串联对“神”的作用:《汉家寨》既写所见到的自然风光,又写现实生活和历史,既写外景又写内情,体现了散文的“形散” 的特点,同时形散又紧紧围绕“神聚”(坚守)来安排。

所以,理清层次,无论多少“形”,抓住其特征及其间的联系,揣摩“神” ,就能深刻地体会到“形”是为“神”服务的。

(四)细节探究:

1、汉家寨的人们坚守的是什么?

坚守一种传统,坚守祖先留给后人的土地,坚守着生存,坚守着理想。

作者要“坚守”的可能是什么?

坚守的是在荒凉悲绝的境地中衍生出来的一种坚忍不拔的生命力,一种原始古朴的气概和情感。

2、这篇作品表达的是一种“坚守”的信念。

在今天这样一个高速发展的时代中,这种坚守有什么价值?它与“发展”的观念会不会产生矛盾冲突?

——在物欲横流中坚守清贫,在庸俗泛滥中坚守高洁,在寂寞孤独中坚守理想,在“西化”中坚守民族精神。

(“坚守” 与“发展”的观念并不矛盾。

)

3、地图上又标着另一个地名叫三岔口;这个地点在以后我的生涯中总是被我反复回忆,咀嚼吟味,我总是无法忘记它。

仿佛它是我人生的答案。

在这里,作者“人生的答案”是什么呢?

——面对不能确定的人生选择和形形色色的诱惑时应该像汉家寨人一样选择坚守。

4、文中作者走进汉家寨的时候,看见三道巨大的戈壁滩觉得三个方向都像是“可怕的暗示”。

它们到底暗示了什么呢?

——三道巨大的戈壁滩指向的“三个方向”实际上暗示了人生选择的不确定性。

5、就像人有个性品质一样,汉家寨具有怎样的“性格特点?

一是它“年岁”长久:汉人屯田、唐人设县、宋人称寨(阅尽人间沧桑)

二是神秘:他们究竟怎样生存下来,种什么,吃什么,至今仍是一谜

那些汉民们历经多少朝代更迭,多少环境变化,都死守不迁移,而且不被他族同化,确实是一个谜。

三是坚韧、固守:尽管处在众多的少数民族之中,守住自己的特点而没有被同化。

是源于对本民族的认同,这种传统不经时间的流逝而被颠覆改换;

四是保守、封闭:这是坚守的的反面意义,它远离尘嚣,也远离时代进步的步伐,直到进入现代社会还生活在简陋、朴素、枯燥之中不思进取,现代社会的日新月异、风云变幻没有在这里留下痕迹。

(五)总结:

张承志以一种独立不羁,庄严深邃,冷峻热烈的审美品格。

张承志以一种独白的方式表达着他的精神哲学,以一种自信坚定的姿态捍卫着一种神圣价值观,一种熔铸诗歌、音乐、绘画、历史和哲学的复杂形态创造着“美文”。

他那种具有燃烧性和震撼力的新语言和新思想,显示了中国当代文学的独创性魅力。